О семантике орнитоморфных персонажей звериного стиля в ритуальной атрибутике Пазырыкских курганов

Автор: Черемисин Д.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Дискуссия проблемы изучения первобытного искусства

Статья в выпуске: 1 (37), 2009 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению содержания сюжетов и образов искусства звериного стиля пазырыкской культуры. В основе подхода к анализу семантики - понимание изобразительного искусства как особого языка, которым выражены представления его творцов о мироздании. Фантастический грифон - самый распространенный персонаж анималистического искусства пазырыкской культуры, и этот факт служит главным основанием для соотнесения пазырыкцев со «стерегущими золото грифами» Аристея и Геродота. Предлагаемая в статье трактовка семантики образа грифона учитывает контекст ансамблей пазырыкскихритуальных атрибутов: сюжет терзания лошадей фантастическими грифонами воплощен в убранстве жертвенных коней, сопровождавших человеческие захоронения. Та же мифологема благого терзания отражена в описаниях Скифии античными историками и географами. Реалистический образ птицы, прототипом которого в статье рассматривается обитатель высокогорных степей Алтая журавль-красавка (Anthropoides virgo), пазырыкцы помещали на навершия парадных головных уборов. Очевидно, это также определено мифологическими представлениями носителей пазырыкской культуры. В статье предложено прочтение семантики образа журавля и символики уборов с его изображениями в свете лингвистических материалов индоевропейской и уральской языковых семей.

Звериный стиль, грифон, журавль, ритуальные атрибуты, семантика сюжетов и образов

Короткий адрес: https://sciup.org/14522708

IDR: 14522708

Текст научной статьи О семантике орнитоморфных персонажей звериного стиля в ритуальной атрибутике Пазырыкских курганов

Образы реальных и фантастических птиц характерны для всех древнейших мифологий Старого и Нового Света («птица, творящая мир», мифический орел Анзуд в Шумере, Гаруда в Индии, Сэнмурв/Симург в Иране, феникс в Китае и т.п.). Они воплощены и в изобразительном искусстве, и в повествовательной мифологии, например, «циклы» ворона у палеоазиатов или орла у индоевропейцев, исследованные К. Леви-Строссом, Е.М. Ме-летинским, Вяч.Вс. Ивановым и В.Н. Топоровым.

С мифологическими представлениями носителей пазырыкской культуры связаны зооморфные образы искусства звериного стиля. Интерпретация ярких, отчетливо явленных сюжетов изображений, воплощенных в ансамблях ритуальных атрибутов, которые сопровождали погребенных пазырыкцев в большой серии захороне- ний, на мой взгляд, может быть и наиболее убедительной. Пазырыкский грифон – самый распространенный персонаж искусства звериного стиля – проживает сегодня новую жизнь в качестве герба, государственного символа Республики Алтай. При этом семантика образа, характер фантастического персонажа, несущего человеку благо или вред (причем и в прошлом, и в настоящем), являются предметом дискуссий. В статье предлагается авторская версия трактовки иконографии и семантики образа фантастического грифона в свете широких сравнительных материалов (от росписей Чатал-Гююка до мифологии тюркоязычных народов Евразии). Другим, не менее ярким орнитоморфным персонажем пазы-рыкской мифологии является журавль-красавка, реалистический образ которого воплощен в форме погребальных головных уборов пазырыкцев Южного Алтая и в деревянных навершиях таких уборов. Кроме как на этих предметах одежды и атрибутах погребального обряда, изображения журавля не представлены ни в каких иных пазырыкских артефактах. Результаты предло-

женной семантической реконструкции, учитывающей это обстоятельство и основанной на лингвистических данных о названии журавля в древних языках, на мой взгляд, могут быть использованы при моделировании исторических и этнокультурных процессов, связанных с пазырыкской культурой.

Навершия головных пазырыкских уборов

Неповрежденные головные уборы представителей «средней знати» и рядового населения пазырыкской культуры впервые стали известны после раскопок Н.В. Полосьмак и В.И. Молодина на плато Укок, благодаря консервации в подкурганной мерзлоте органических материалов, из которых выполнены эти предметы. Раскопанные В.Д. Кубаревым погребальные пазырыкские комплексы верховьев р. Чуи, в которых сами головные уборы сохранились фрагментарно, содержат статисти-

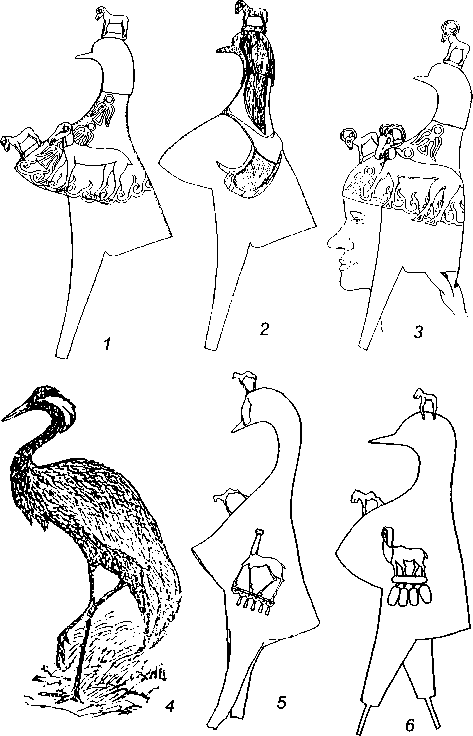

Рис. 1. Пазырыкские головные уборы ( 1 – 3 , 5 , 6 ) и изображение журавля-красавки ( 4 ).

1 – 3 – Ак-Алаха I, кург. 1 (по: [Полосьмак, 1994]); 5 – Верх-Кальджин II, кург. 3 (по: [Молодин, 2000]); 6 – Верх-Кальд-жин II, кург. 1 (по: [Молодин, 2000; Полосьмак, 1994]).

чески представительную серию артефактов, связанных с головными уборами [Кубарев, 1981, 1987б, 1991, 1992]. Назначение предметов, входящих в ансамбль, составляющий эти сложные уборы и обязательный для погребального облачения пазырыкцев разного социального ранга (навершия, диадемы, эгреты, объемные деревянные фигурки, плакированные золотой фольгой), в свете открытий на Укоке не вызывает сомнения.

Изобразительный ряд пазырыкских головных уборов строго структурирован. Навершиями головных уборов служили деревянные фигурки, плакированные золотой фольгой. Среди изображений на навершиях зафиксированы реалистические образы хищных птиц – «орлов» [Кубарев, Черемисин, 1984], фантастических копытных животных – «коней» с рогами на голове [Кубарев, 1987а, с. 101, рис. 39; 1981; Феномен…, 2000, с. 106, рис. 127], а также бычка [Полосьмак, 1999, с. 149, табл. 1, 2 ].

Находки из неразграбленных погребений на Укоке впервые позволили увидеть в самой форме головных уборов образ птицы. В мужском погребении могильника Ак-Алаха I in situ находился полностью сохранившийся войлочный убор с деревянным навершием в виде стилизованной головы птицы. По фрагментам из женского захоронения того же кургана был реконструирован аналогичный, но не сохранившийся, вероятно, ввиду особого состава женской прически (парика?) головной убор с оставшимся неповрежденным точно таким же деревянным птицевидным навершием и такими же золотыми аппликациями [Полосьмак, 1994, с. 29, рис. 19; с. 40–43, рис. 34–38]. Идентично укок-ским деревянное навершие в виде головы птицы из мужского погребения могильника Олон Курин-Гол в Монгольском Алтае [Молодин, 2007, с. 48–49, рис. 9].

В могильнике Верх-Кальджин II в двух мужских погребениях были обнаружены головные уборы-шлемы из войлока, по форме идентичные уборам из Ак-Алахи I [Молодин, 2000, с. 104–105, рис. 125]. И деревянные навершия из Ак-Алахи I, и войлочные уборы из Верх-Кальджина II соответствуют форме головы птицы с клювом. Как справедливо отмечает Н.В. Полосьмак, в большей или меньшей степени с образом птицы связана форма всех головных уборов пазырыкцев ЮгоВосточного Алтая [1999, с. 150; 2001, с. 306, табл. XIX, а – д ]. Деревянные навершия мужских головных уборов из рядовых курганов Юстыда и Уландрыка в истоках Чуи [Кубарев, 1987а, табл. LVIII, 14 ; 1991, табл. XXV, 5 ; табл. XXVII, 37 ] аналогичны укокским образцам.

Форма рассматриваемых пазырыкских уборов отражает особенности птицы, широко представленной и сегодня в животном мире Южного Алтая, особенно на Укоке. На мой взгляд, по форме деревянные навер-шия головных уборов мужчины и женщины из кург. 1 Ак-Алахи I, а также мужские войлочные уборы из кург. 1 и 3 могильника Верх-Кальджин II более всего напоминают журавля-красавку (Anthropoides virgo) (рис. 1). Головной убор в виде птицы, объемные фигуры птиц на навершиях головных уборов, бляшки с изображением птиц, нашитые на головной убор, диадема с изображением водоплавающих птиц [Кубарев, Черемисин, 1984] закономерно отражают сочетание образа птицы как символа верхнего мира, воздушной сферы, с «верхом» облачения человека.

Как маркер верхней зоны мироздания птица – универсальный символ [Иванов, Топоров, 1988б]. В скифской сакральной атрибутике изображения птиц венчают навершия ритуальных столбов [Переводчикова, Раевский, 1981]. Сфера мифологического значения орла в индоевропейской традиции связана с вершиной Мирового древа; орел – наиболее важная в культовом отношении птица [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 538; Штернберг, 1925; и др.]. Изображение орла является элементом широко распространенной династической эмблемы. Известны т.н. орлиные короны согдийских и хорезмийских династов. Орел был имперским символом многих культур и государств (см.: [Иванов, Топоров, 1988а; Кузьмина, Сарианиди, 1982; Акишев, 1984; и др.]).

Для исследования следует привлечь лингвистические данные о названии журавля в разных языках. Согласно убедительным реконструкциям, общеиндоевропейское слово для обозначения журавля, возможно, имеет звукоподражательную природу, как и другие производные от основы *k’er- [Гамкрелид-зе, Иванов, 1984, с. 540], что находит ряд аналогий в языках народов Сибири, в т.ч. в этнонимах, связанных с названием журавля (Кара/Карра – «журавлиные люди» – этноним селькупов) [Пелих, 1980, 1981]. У селькупов словом «карра» называли журавлей, а также шаманские изображения в виде птиц.

Моногамность журавлей, их впечатляющие брачные танцы, а также особенности обитания в высокогорных степях Алтая, в частности, сезонность миграций, на мой взгляд, обязательно должны были найти отражение в мифологии пазырыкцев. Следует отметить, что в деревянной резьбе, кроме рассмотренных наверший головных уборов, другие свидетельства о какой-либо роли журавля в искусстве и представлениях пазырыкцев пока не выявлены. Обратившись к языковым и предметным аналогиям, можно увидеть, что слово «каркара» у казахов означает и журавля-красавку, и цаплю, и султан из высоких перьев, и сауке-ле с подобным султаном, и эгрет – навершие такого убора, а также мужской головной убор с султаном из перьев. Само слово «эгрет», использующееся для обозначения специфических наверший головных уборов, происходит от французского «аigrette» – слова, обозначающего цаплю, хохолок на голове которой и дал название этой детали головного убора.

В современном казахском языке «каркара» – цапля, а в говорах и фольклоре – султан из перьев [Кармыше- ва, 1989, с. 32]. Истоки традиции обозначать детали головного убора и птицу одним словом Б.Х. Кармышева усматривает в культурах сакского круга. В свете новейших открытий на Укоке идея о древних корнях данной традиции представляется надежно обоснованной. Смысловую связь между названиями верха и специфических наверший головного убора и корнем слова, обозначавшим журавля, на мой взгляд, можно учитывать при интерпретации семантики головных уборов пазырыкцев. Можно предложить объяснение того, почему в виде головы журавля оформлялись только навершия пазырыкских головных уборов (подобных стилизованных либо реалистических изображений журавля в пазырыкском бестиарии нет). Рассмотренные материалы представляют несомненный интерес в связи с разработкой академиком В.И. Молодиным концепции двухкомпонентности пазырыкской культуры (один из компонентов самодийский) [2003].

Невозможно не обратить внимание на предположение о том, что черепа (изначально, очевидно, головы) журавля-красавки, обнаруженные в окуневских погребениях, служили, скорее всего, также в качестве наверший погребальных головных уборов или же масок (Черновая VIII, Третий Лог, Лебяжье и т.п.) [Пяткин, 1997; Вадецкая, 1983, 1993]. В этой связи уместно вспомнить эпитетное название журавля в русском языке, сохраненное и в орнитологической классификации, – венценосный. В контексте продуктивной идеи о генетической связи окуневского искусства и звериного стиля ранних кочевников Евразии [Пяткин, 1987; Шер, 1987, 1989, 1998; Sher, 1992] предложенные выше интерпретации могут быть привлечены для дальнейших этнокультурных и исторических реконструкций. То, что журавль как персонаж изобразительного искусства более не представлен в пазырыкской деревянной резьбе, можно гипотетически интерпретировать следующим образом: навершия и сами очертания головного убора в целом непосредственно связаны с этнонимом пазырыкцев; формы убора, повторяющей абрис головы птицы, было достаточно для визуализации в качестве племенного или кланового тотемического символа именно журавля. Могли ли пазырыкцы или только популяция Южного Алтая называться «племенем журавля»? Возможно, ответ дадут дальнейшие исследования, новые раскопки, а также изучение путей миграций этих чудных птиц, привлечение сравнительных лингвистических и этнографических материалов.

Кони и грифоны пазырыкских курганов Укока

В исследовании семантики сюжетов и образов древнего искусства представляется продуктивным использование понятия «концепт» (эта дефиниция применяется в когнитивной лингвистике, когда речь идет об отра- жении в лексике картины мира), подразумевающего, что в древнем искусстве реализован не «фотографический», а концептуальный принцип (см.: [Шер, 1980, с. 41–42]). Например, характерные для пазырыкских изображений зверей вывернутую заднюю часть тела и закинутые на спину задние конечности можно объяснить стремлением показать заднюю ногу животного «в той позе, которую мы можем наблюдать у баранов или козлов, когда они чешут ею голову» [Руденко, 1953, с. 190, табл. L, 4; LI, 3], а можно считать, «что этот судорожный изгиб тела жертвы служил символом поражения или предсмертной агонии животного» [Руденко, 1952, с. 174–175]. Видимо, именно последнее значение заложено в изображениях копытных животных на всех пазырыкских татуировках, а «фантастические копытные» с клювовидной мордой представлены исключительно в этой позе. Фиксируется также соответствие между определенными позами оленей, показанных на атрибутах мужских или женских головных уборов па-зырыкцев, и типами этих уборов, что является еще одним свидетельством семантической значимости позы животного в искусстве звериного стиля.

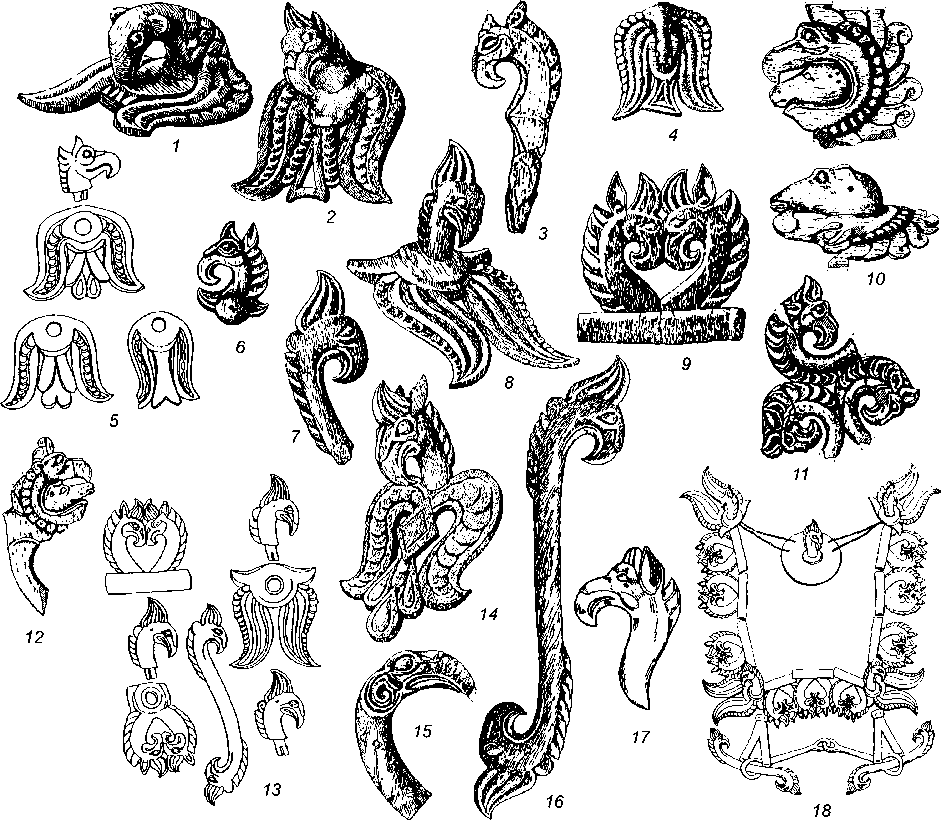

Важна установленная структура ансамблей предметов, служивших атрибутами погребального ритуала пазырыкцев [Черемисин, 2006]. Совершенно очевидна сопряженность изображений грифонов, или, по С.И. Руденко, «алтайских грифов» (наиболее часто встречаются изображения головы фантастической ушастой птицы), с экипировкой коней, сопровождающих пазырыкские захоронения. Так, деревянные, плакированные золотом изображения грифонов с приставной объемной головой, служившие налобными бляхами или подвесками к ремням, обнаружены в экипировке коней в кургане Кутургунтас [Полось-мак, 1994, с. 51, рис. 54–66; с. 87, рис. 108; 2001, с. 105, рис. 81, 82]. В кург. 1 могильника Ак-Алаха III у пяти из шести сопогребенных с человеком коней изображения грифона помещены на узду, в частности у коня 2 – на бляху-подвеску к ремням узды и на псалии [Полосьмак, 2001, с. 78, рис. 54]; у других коней подвески трактованы иначе, но на всех уборах образ грифона представлен в виде налобной бляхи либо бляхи со скульптурной головой на ремне переносья, либо на окончаниях псалиев [Там же, с. 80–84, рис. 55–61; Феномен…, 2000, с. 62– 63, рис. 38, 39, 41–45]. Поскольку у коня, помещенного в могильную камеру последним, сохранился лишь один псалий, можно предположить, что образ грифона был запечатлен на всех наборах экипировки верховых коней этого кургана. Аналогично оформлена узда коней из элитных пазырыкских комплексов – Пазырык I, кони 1, 9 [Грязнов, 1950, с. 24, 37, рис. 6, 15]. Псалии с изображением грифона обнаружены в Берельском могильнике [Самашев и др., 2000, с. 43–44], а также в рядовых пазырыкских могильниках Юстыд, Уландрык, Ташанта и др. [Кубарев, 1987а, 1991, 1992] (рис. 2).

Ту же традицию демонстрируют материалы рядовых пазырыкских захоронений в верховьях Чуи и на Укоке [Кубарев, 1987а, с. 31–38; 1991, с. 43, рис. 8, 6 ; табл. LI, 2 ; 1992, с. 31–32, рис. 9, 3 , 4 ]. Образ фантастического грифона и кабаньи клыки – два наиболее часто встречающихся мотива или сюжета зооморфных изображений на ремнях узды и нагрудных ремнях в рядовых памятниках пазырыкской культуры [Черемисин, 2007, с. 84–85]. Кроме того, в Ак-Алахинском могильнике на больших седельных подвесках аппли-цированные войлочные изображения фантастических грифов сочетаются с образом рыбы [Полосьмак, 1992; 1994, с. 46, рис. 43, 45].

Возвращаясь к традиции помещать изображения грифона на атрибутах конского убранства, следует отметить, что в украшениях конской упряжи из рядовых пазырыкских погребений прочитываются те же закономерности противопоставления хищников и копытных, что и в наборах из больших Пазырыкских и средних Ак-Алахинских курганов. Так, образ грифона присутствует в структуре всех наборов украшения узды и конского оголовья из Ак-Алахинских курганов [Полосьмак, 1994, с. 50–54]. Очень близки пазы-рыкским и ак-алахинским находкам деревянные бляхи, на которых изображены животные с туловищами, выполненными в технике плоской резьбы, и с объемной головой из кург. 11 могильника Берель [Самашев, Мыльников, 2004, с. 156–160, рис. 259–271]. Такие сюжеты, как голова оленя в клюве грифона и голова барана в пасти рогатого волка в Пазырыке [Руденко, 1953, табл. XXXVII, LXXXIII] и голова оленя в клюве грифона в Берели [Самашев и др., 2000, с. 34, 38, 44], демонстрируют сходство на композиционном и семантическом уровнях.

В нашей интерпретации семантики образа пазы-рыкского грифона, помимо содержания сюжетов с его участием и собственно иконографии данного фантастического существа, принимается во внимание достоверно зафиксированная связь его изображений с предметами конского убранства. Как отметил Ф.Р. Балонов, в пазырыкской культуре «образ грифона со- и противопоставляется образу коня»; он играет роль не только «небесной птицы, терзающей коня», но и небесного коня-птицы [1991, с. 114]. Отражение такого сочетания, на мой взгляд, следует также усматривать в восходящем к античности выражении «скрещивать грифов с лошадьми», в котором книжной традицией понималась « неясная связь между грифами и лошадьми (здесь и далее курсив мой. – Д.Ч. ). В частности, не ясно, с какой целью грифы приманивают к себе лошадей и что заставляет их враждовать между собой… ». В целой серии объяснений подобного сочетания в античных описаниях указана вражда грифов и лошадей: «Гри-пы – особый вид животных, водится на гиперборейских горах. По своей внешности суть львы, но крылья-

Рис. 2. Изображения грифона в экипировке пазырыкских коней.

1 , 2 , 4 , 5 , 7 - 9 , 13 , 15 , 16 , 18 - Ак-Алаха I, кург. 1 (по: [Полосьмак, 1994]); 3 , 6 , 10 - 12 - Берель, кург. 11 (по: [Самашев и др., 2000]);

14 - Кутургунтас (по: [Полосьмак, 1994]); 17 - Туэкта I (по: [Руденко, 1960]).

ми и головой подобны орлам, очень враждебны коням <.. .> всеми частями тела они - львы; крыльями и лицом похожи на орлов; чрезвычайно враждебны по отношению к лошадям. Увидев человека, разрывают его на части» [Тигрица., 2002, с. 63].

Импликацию сюжета терзания грифоном лошади я вижу в том, каким образом «скрещены» грифы и лошади в археологических материалах пазырык-ской культуры (причем в соответствии с описаниями античных авторов). Сюжет терзания лошади грифоном моделирован изображениями на ритуальных атрибутах конского убранства; он актуализировался включением в него реальных жертвенных коней, что полностью отвечало контексту погребального ритуала, сценарий которого определялся идеей смерти-возрождения и предполагал жертвоприношение лошадей [Черемисин, 2005]. Преобладание образа фантасти- ческой ушастой птицы (грифона) в парадно-ритуальном убранстве сопровождавших человеческие захоронения коней (ансамбли изображений грифонов на псалиях и украшениях узды в Пазырыке, Ак-Алахе, Усть-Кальджине, Кутургунтасе, Уландрыке и других пазырыкских памятниках), на мой взгляд, следует рассматривать как отражение того же мифологического комплекса, о котором сообщали все античные историки и географы (Геродот, Ктесий, Элиан, Солин, Пом-поний Мела и др.), оставившие описание ужасных, растерзывающих «всех кого увидят» грифов, «особенно враждебных лошадям».

Роль грифонов - главных «терзателей» копытных, например, оленей на Чертомлыцкой вазе или коней на пекторали из Толстой могилы [Кузьмина, 1976; Раевский, 1978], отражена в греко-скифском искусстве: как хранители золота грифоны входят в класс хтонических персонажей, в ряде описаний античной традиции грифы предстают как чудовища «свирепые и доходящие до крайнего бешенства… которые растерзывают всех, кого увидят» (цит. по: [Бонгард-Левин, Грантовский, 1983, с. 49]). Доминирование образа фантастической хищной птицы (грифона) в ансамбле конского убранства, с моей точки зрения, следует считать импликацией сюжета терзания, который наиболее наглядно выражен в конских масках из захоронений пазырыкской элиты. В структуре изображений на предметах экипировки жертвенного коня на разных уровнях закодирован сюжет противопоставления хищника и копытного животного [Черемисин, 2005].

В качестве одного из вариантов презентации сюжета, согласно настоящей интерпретации, понимается противопоставление грифона как превалирующего образа, сопряженного с изображениями на предметах конского убранства, реальному жертвенному коню. То же самое противопоставление персонажей (хищников и копытных животных) закодировано в структуре и других элементов изобразительного ряда, связанного с конем, что можно трактовать как выражение сюжета терзания (сюжеты на парадно-церемониальных конских масках-наголовниках, изображения на седельных покрышках и больших седельных подвесках). Актуализация наиболее наглядных выражений основного космогонического мифа в погребальном ритуале совершенно закономерна.

В плане реконструкции семантики образа грифона чрезвычайно важной представляется исключительная роль падалеедящих птиц (грифов) в древнеиранской эсхатологической концепции и связанной с ней зороаст-рийской погребальной обрядности. Авеста предписывала выставлять тела умерших на растерзание собакам и грифам; данная обрядовая практика зафиксирована также античными историками – Геродотом, Страбоном, Ктесием (см.: [Рапопорт, 1971]). Погребальный обряд, требовавший выставления тел специальным живот-ным-погребателям, в т.ч. птицам-падальщикам, засвидетельствован у оседлых иранских племен – согдийцев, бактрийцев, а также каспиев, гирканцев, т.е. населения, близкого кругу саков и массагетов, в среде которого, по мнению исследователей, и сложилась зороастрий-ская погребальная обрядность [Там же, с. 23–27, 122]. Вероятно, наиболее древним отражением подобной практики являются изображения огромных грифов, терзающих обезглавленные человеческие тела на стенах святилищ Чатал-Гююка (горизонты VII-2, VII-21, VIII-8) [Mellaart, 1971, p. 93–96, fig. 45–47]. По заключению Дж. Меллаарта, основанному на изучении костных остатков, население Чатал-Гююка хоронило умерших после отделения мягких тканей, которые «склевывали грифы» [1982, с. 87, 92].

У народов Центральной Азии погребальный ритуал, сходный с обрядами восточно-иранских племен, видимо, распро странялся под влиянием ламаизма. Например, тувинцы считали, что гриф (птица тас, букв. «лысый») спускается с неба, чтобы клевать тела умерших; это считалось самым лучшим предназначением для покойного [Потапов, 1969, с. 330]. «В Тибете труп умершего расчленяли на куски, бросали их сидящим тут же грифам, и те их поедали» [Жуковская, 1977, с. 123]. Семантический ряд, объединяющий реальных хищных животных-«погребателей» (волков, собак) и птиц-падальщиков, что актуально для природных сообществ степной зоны, отражен в эсхатологических представлениях и мифологии населения Центральной Азии.

Изображение грифона на наконечнике гривны из кург. 19 могильника Юстыд XII демонстрирует соединение волка и фантастической хищной птицы в одном синкретическом образе [Кубарев, 1979, с. 81, рис. 27; 1991, табл. XLV, 20 ]. Глубинные причины синтезирования признаков именно этих животных в иконографии фантастического персонажа, совмещения зооморфных образов друг с другом, а также сочетания этих персонажей с одинаковыми классами артефактов видятся в особенностях природной среды степной зоны; она являлась важнейшим фактором культуроге-неза популяций древних кочевников, хозяйственнокультурный тип которых основан на кочевом и полукочевом скотоводстве, и была предметом метафизического освоения мифологическим сознанием.

Биологами отмечено, что при волках, стайных хищниках и главных врагах скотоводческих народов, «в степях и пустынях появляются специализированные падальщики из дневных хищных птиц; особенно многочисленны они в горах аридной зоны. Именно на юге ареала волка с остатками его жертв тесно связаны многие… виды птиц: беркут, степной орел, могильник, орлан-белохвост, бородач, сипы. При недостатке других кормов обеспечение этих видов пищей зависит от хищничества волка» [Волк…, 1985, с. 371]. Остатками от добычи волков, как правило, пользуются специализированные некрофаги – грифы, особенно сип белоголовый, стервятник, ягнятник-бородач, черный коршун. Отмечено также, что «птицы-падальщики… входят наряду с волком в состав группировок, перемещающихся за стадами сайгаков. Численность этих птиц зависит от числа трупов»; именно крупные падальщики (грифы) более других комменсалов заставляют волков охотиться, и «волки вынуждены убивать копытных в 2–3 раза чаще, чем это необходимо им самим» [Там же, с. 371–372]. Иными словами, имеется четкая зависимость существования широкого круга птиц-падальщиков от хищнической деятельности волка, «совместное существование и прочные трофические связи» волков и грифов «определили зависимость их друг от друга, взаимные приспособления в поведенческих реакциях» [Там же, с. 372–373].

Природа реальных прототипов персонажей па-зырыкского искусства (в т.ч. крупных хищных птиц-падальщиков), вероятно, послужила основой для формирования мифологических представлений, обусловивших семантическое тождество хищников (волка, представителей семейства кошачьих) и фантастической птицы (грифа), которое воплотилось в синкретических образах, а также в традиции помещать эти изображения на определенные классы артефактов. На формирование облика пазырыкского «грифа», видимо, повлияли образцы переднеазиатского искусства, в частности, изображения грифонов ахеменидского типа, известные в пазырыкских курганах.

В мифологии многих тюркских народов известен образ фантастической крылатой собаки Кумай, повелителя хищных птиц, гончей, от которой не может спастись ни одно животное ни одной из стихий. Имя Ку-май надежно этимологизируется из древнеиранского и среднеперсидского huma/humai . Этим именем обозначались падалеедящие птицы – сипы или грифы; в описаниях особо подчеркивалось, что мифическая птица Хомай поедает кости [Shapka, 1972, S. 212; Неnning, 1947, p. 42]. Показательно, что имя Кумай как название вида грифов существует и в современной орнитологической классификации, сохранившей, таким образом, древнюю мифологизированную таксономию (Кумай = = снежный гриф = Gyphs fulvus Himalayensis Hume) [Птицы СССР, 1968; с. 254]; поедание костей – одна из особенностей питания представителей этого вида.

В киргизском языке слово «кумай» означает вид птиц («снежный гриф»), а также крылатую собаку, рожденную от грифа [Юдахин, 1965, с. 444]. Cнеж-ный гриф – книжное название; кумай, или гуммай, – киргизское название этого вида птиц в Туркестане, Китае, Туркмении, Тибете, Гималаях. «Птица крайне прожорлива, несколько грифов съедают в Тибете труп человека за полчаса, объедают до скелета труп яка за два часа» [Птицы СССР, 1968, с. 254–255]. Очевидно, особенности питания этого вида птиц послужили основой для образования семантического ряда, объединяющего падалеедящих хищных животных и птиц; подобные персонажи в виде синкретических образов известны в повествовательной мифологии и изобразительном искусстве. Биологами также отмечены факты выращивания снежными барсами детенышей на скалах в брошенных гнездах грифов, что могло служить определенным основанием для формирования метонимических рядов, включающих птиц и хищников, для становления мифических синкретичных образов типа собакоптицы Кумай, Хубай-Хус, Ит-ала-каз, Са-мыр (см.: [Диваев, 1908; Черемисин, 1997]).

По материалам киргизского фольклора, от мифической птицы, «голова которой похожа на беркута», а «туловище ее, как у льва» (описание точно соответствует искусствоведческой дефиниции грифона), рож- дается Кумайык – повелитель собак [Юдахин, 1965, с. 444]. Беспомощного щенка должен найти и выходить человек; если же в течение трех дней он не увидит щенка, то тот становится птицей – «плешивым грифом или орлом-ягнятником, или орлом-бородачем» [Молдоба-ев, 1989, с. 41]. В эсхатологической концепции иранских народов этим птицам отводилась исключительная роль. Очевидно, именно поэтому в иранских языках «humā» – «хомай» означает птицу «самого лучшего предзнаменования», мифическую птицу-феникс, чья тень, упавшая на человека, предвещает счастье, царское величие, богатство и процветание, а также обозначает специализированных некрофагов (huma - гриф, сип, ягнятник-бородач); в источниках особенно подчеркивается, что эта птица поедает кости.

В античном искусстве Средней Азии был широко распространен образ грифона «с туловищем пса», известны и «псоглавые грифоны» – крылатые собаки [Пу-гаченкова, 1959]. Прообразом Сэнмурва, мифической собаки-птицы, чей облик отражен и в изобразительном искусстве, и в мифологических описаниях мироздания (Бундахишн, Меног-и-Храт, Затспрам и др.), К.В. Тревер считала «космическое существо о трех естествах», полагая, что в скифских памятниках представлены его наиболее ранние изображения ([1937, с. 34], см. также: [Smidt, 1980/1981]). С.С. Бессонова отмечала, что скифское искусство отразило сущность собаки-птицы как темного хтонического чудовища, получившего черты дракона и собаки [1977]. В пазырыкском искусстве подобный комплекс представлений, который фиксируется в виде семантического ряда «волк – гриф», получил воплощение в фантастическом образе грифона или алтайского «грифа» (уши у пазырыкских грифонов чаще всего изображались так же, как у волков; есть изображения грифонов с туловищем волка и т.п.) [Кубарев, Черемисин, 1987].

Связь изображения грифона или только головы фантастической ушастой птицы с предметами конского убранства, вероятно, определена моделированием сюжета терзания в экипировке жертвенного коня, чье убийство сопровождало ритуал погребения хозяина. Тем же мифологическим комплексом можно объяснить сочетание образа грифона с оружием – кинжалами (т.н. грифовые кинжалы) и колчанными крючками. Видимо, пищевой код, весьма актуальный для мифологического сознания, играл немаловажную роль в формировании представлений, отраженных в мифологии и изобразительном искусстве. В языческое время в Скандинавии убийство на поле боя считалось посвящением убитых Одину и его священным животным – волкам и воронам. По мнению М.И. Стеблина-Каменского, тысячекратно повторяемые в скальдичес-кой поэзии рассказы о том, как победитель «накормил волков и воронов» трупами врагов, первоначально были описанием ритуальных актов, а с уходом обря- дов из практики подобные образы остались лишь поэтическими символами [1979, с. 113–114].

Семантика образа грифона (грифа) наиболее ярко выражена в сюжете терзания. В соответствии с архаической концепцией смерти она неоднократно интерпретировалась при реконструкции содержания сцены терзания в искусстве ираноязычного населения Евразии I тыс. до н.э. [Кузьмина, 1976; Раевский, 1978; 1985, с. 152–155; Полидович, 2006]. Сюжет терзания грифоном водоплавающей птицы на ритуальном хо-резмийском сосуде из Кой-Крылган-калы (IV в. до н.э.) интерпретируется как отражение космогонического мифа. Неизвестный по письменным источникам, этот миф реконструируется по этому среднеазиатскому изображению, а также сюжету на серебряной чаше III–IV вв. н.э. иранской или среднеазиатской работы из Бартыма (Западная Сибирь). Согласно реконструкции Ю.А. Рапопорта, встреча «великих птиц» земного и небесного миров (Симурга-грифона и птицы Каршиптар) представляет «жестокий акт творения», в котором изначальное прасущество, заключающее в себе части мироздания и запечатленное в образе водоплавающей птицы, расчленяется собственным порождением – огнем-грифоном [1977]. На мой взгляд, с данной мифологемой можно гипотетически связать сюжет на золотой пластине из IV Семибратнего кургана (середина V в. до н.э.) (см: [Scythian Art, 1986, pl. 107; Черемисин, 1997, с. 42, рис. 1]).

Сюжеты скифо-сибирского звериного стиля (терзание грифонами оленей, коней и других копытных, сопряженность образа грифона с конем, помещение изображений хищников на оружии) стали основанием для определения семантики фантастических хищников как персонажей потустороннего «нижнего» мира, связанных со смертью. Между тем иранские письменные источники совершенно недвусмысленно выражают благую, чудесную, царственную природу фантастического орнитоморфного персонажа, семантически и, возможно, генетически связанного с образом грифона в скифской культуре. От древнеиранского humai/homai происходят авестийские имена с символикой счастья, царского величия (в т.ч. Хумаюн – «счастливый, августейший») [Justi, 1865, S. 131– 132; Bartholomae, 1904, S. 1833; Сa’ди…, 1959, с. 79; и др.]. «Хомай – имя известной птицы, которая славится тем, что ест кости. <…> Некоторые говорят, что это коршун, который питается падалью, и эта порода очень многочисленна. И все они известны как приносящие счастье» [Хедаят Садек, 1958, с. 308].

Таким образом, есть все основания усматривать в изобразительных памятниках скифской эпохи Евразии не только инфернальное, но и благостное значение грифона-грифа, наиболее четко представленное в древнегреческой и древнеиндийской мифологии (связь грифонов с солнцем, согласно Флавию Филос- трату), а также явленное в зороастризме и позднейшем ламаизме. Все вышесказанное, с моей точки зрения, свидетельствует о том, что отрицательная роль и пагубное значение образа грифона в древности и в современной истории Алтая, которое постулирует Л.С. Марсадолов [1996, 2003] и противники воспроизведения изображений грифона на гербе Республики Алтай, не столь очевидны. Образ фантастического грифона на гербе Республики Алтай определен его создателями-геральдистами как «грифон-Кан-Кереде» [Постановление…, 1994; Самушкина, 2006]; в нем совмещен восходящий к изображению на седельной покрышке из Второго Пазырыкского кургана образ [Руденко, 1948, с. 15, табл. CV, 1] и персонаж алтайского эпоса. Дебаты о «вредоносности» или «благостности» этого образа в качестве герба Республики Алтай не прекращаются на Алтае, что, несмотря на комичность ситуации, неизбежной при адаптации инокультурных образов и символов, лишний раз свидетельствует об актуальности исследования семантики персонажей пазырыкского звериного стиля.

На мой взгляд, представление о грифоне связано с архаической концепцией смерти и ролью падалеедящих животных как «животных-погребателей», которую он играет в сцене терзания. И письменные источники, и фантастические клювовидные персонажи пазырыкских татуировок, и сопряженность образа фантастической ушастой хищной птицы – грифона – с экипировкой жертвенных коней отразили различные аспекты данного мифологического комплекса. Изображение головы оленя в клюве грифона на на-вершии головного убора вождя из Второго Пазырык-ского кургана [Руденко, 1953, табл. LXXXIII; Кубарев, 1987б] – наглядное изобразительное воплощение мифологемы терзания. Преобладание изображений фантастической хищной птицы (грифона или «грифа») в искусстве пазырыкской культуры, ставшее основанием для отождествления исследователями (С.И. Руденко, Н.В. Полосьмак, З.С. Самашев и др.) населения пазырыкской культуры со «стерегущими золото грифами» Аристея и Геродота – один из аргументов в пользу предложенного прочтения семантики данного персонажа пазырыкского звериного стиля.

Заключение

Ансамбли ритуальных атрибутов, дошедшие до нас неповрежденными в неразграбленных мерзлотных погребениях пазырыкской культуры, языком изображений в зверином стиле воплощали, очевидно, «основной миф» скифской культуры, наиболее ярко выраженный в сюжете терзания коней и оленей фантастическими грифонами. Этническим символом, возможно, клановой эмблемой пазырыкцев Южно- го Алтая являлись навершия головных уборов в виде головы журавля. Реальные и фантастические птицы – непременные персонажи различных мифологических систем народов Евразии с древнейших времен; совершенно очевидно, что столь же важную роль играли орнитоморфные образы в искусстве и мифологии носителей пазырыкской культуры Алтая.