О сходстве древнейших наскальных изображений Южной Сибири и центральной азии и проблеме их атрибуции

Автор: Миклашевич Е.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы конференции "Знаки и образы в искусстве каменного века"

Статья в выпуске: 261, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме хронологической атрибуции самых ранних наскальных изображений нескольких сопредельных регионов Южной Сибири и Центральной Азии: Минусинской котловины, Горного Алтая, Северо-Западной Монголии, Западного Саяна и Южной Тувы (рис. 1-4). Рассматривается общность стиля, иконографии и репертуара основных анималистических образов; обсуждаются характер и причины этого сходства. Составлена карта распространения наскальных изображений древнейшего пласта (рис. 5). Актуальность проблемы их датирования заключается в том, что они не имеют археологических «привязок», поскольку до сих пор не обнаружено изобразительных материалов подобного стиля в закрытых комплексах. Можно лишь утверждать, что они древнее изображений окуневско-каракольской традиции. Исследователями предлагались разные датировки - от верхнего палеолита до эпохи ранней бронзы; предлагалась атрибуция афанасьевской культуре, но пока ни одна из версий не выглядит достаточно обоснованной. По мнению автора, вероятность принадлежности этого изобразительного пласта к эпохе камня довольно высока, однако для более узкого определения еще недостаточно данных. Пути решения проблемы требуют пополнения корпуса источников, более точного документирования памятников, применения междисциплинарных исследований, в том числе методов прямого датирования (например, уран-ториевое датирование перекрывающего наскальные рисунки кальцита и др.).

Наскальное искусство, древнейший пласт, минусинский стиль, южная сибирь, центральная азия

Короткий адрес: https://sciup.org/143175998

IDR: 143175998

Текст научной статьи О сходстве древнейших наскальных изображений Южной Сибири и центральной азии и проблеме их атрибуции

Проблема начального этапа наскального искусства в Северной и Центральной Азии и, соответственно, выделения и культурно-хронологической атрибуции древнейших изображений занимает внимание исследователей уже несколько

1 Исследование осуществлено при поддержке РФФИ, проект № 18-09-00691.

десятилетий. В трудах А. П. Окладникова и его последователей палеолитический возраст декларировался для некоторых наскальных изображений Восточной Сибири, Томи и Монголии задолго до того, как было достоверно установлено, что в Европе плейстоценовое искусство есть не только в пещерах и гротах, но и на открытых скалах. Открытия 1980–1990-х гг. в Испании (Доминго Гарсия, Сьега Верде, Пьедрас Бланкас), Франции (Верхний Форнол) и особенно Португалии (памятники долины Коа) показали, что петроглифы на скалах под открытым небом вполне могли сохраняться тысячелетиями и что пещерное искусство, до этого считавшееся едва ли не синонимом искусства палеолитического, на самом деле лишь одна из разновидностей последнего, возможно и не самая главная ( Бан , 2016). Эти открытия дали новый импульс поискам палеолита и на скалах Азии, как бы предоставив исследователям дополнительный аргумент в пользу обоснования столь ранних датировок. Так, в книге В. И. Молодина и Д. В. Черемисина (1999) палеолитический возраст древнейших петроглифов памятника Калгутинский рудник на плато Укок (Горный Алтай) обосновывался в числе прочего и сравнением их с наскальными изображениями Европы.

Палеолитические датировки А. П. Окладниковым отдельных наскальных изображений Азии хотя и были некоторыми исследователями приняты как установленный факт, позволивший им, в свою очередь, отнести к палеолиту целый ряд других памятников, тем не менее подвергались справедливой критике. А. А. Формозов посвятил проблеме древнейших наскальных изображений Сибири отдельную главу книги ( Формозов , 1969. С. 82–117). Он заметил, что «его (Окладникова. – Е. М .) хронологическая схема основана почти всегда на косвенных соображениях, а нередко и на одной интуиции» (Там же. С. 83), и путем аргументированного анализа пришел к выводу, что «палеолитических или мезолитических петроглифов на Лене и Ангаре нет» (Там же. С. 110). Такое же заключение сделал и Р. Беднарик: «There is no known Pleistocene rock art at all in Siberia at the present time» ( Bednarik , 1994. P. 363). А. А. Формозов в данном случае имел в виду не тот ареал, которому посвящена наша статья, но, рассматривая эту проблематику на широком фоне, затронул и вопросы датировки древнейших петроглифов Минусинской котловины («лоси и быки с отсеченными поперечной чертой головами») ( Формозов , 1969. С. 110). Включив их в более обширный ареал сибирских памятников и сопоставив его с ареалом находок каменных скульптур рыб, он предположил, что объединяющий писаницы стиль «выработался именно в неолитическое время, не ранее серовского этапа» (Там же. С. 113).

Тема сходства и различий архаических наскальных рисунков на Енисее и Ангаре в связи с определением их возраста привлекла и внимание участников работ по исследованию писаниц на береговых скалах Енисея перед их затоплением водохранилищем Красноярской ГЭС. Н. Л. Подольский рассмотрел этот вопрос в статье о книге А. А. Формозова и поднятых в ней проблемах хронологии сибирских наскальных рисунков (Подольский, 1973). Я. А. Шер посвятил древнейшим петроглифам Енисея раздел монографии (Шер, 1980. С. 186–194). Исследователи выделили среди них две группы: «минусинский стиль» (или «минусинская традиция» – по Н. Л. Подольскому) и «ангарский стиль» («ангарская традиция»). Первая группа была признана более ранней и встречающейся только в Минусинской котловине (отсюда и название). Вторая же группа имела близкие аналогии на Ангаре, на Томи и в некоторых других местах Сибири, и что самое важное, наскальным изображениям лосей в ангарском стиле имелись аналогии в мелкой пластике эпохи неолита и ранней бронзы. Что касается времени существования изображений минусинского стиля, Н. Л. Подольский считал, что это определенно энеолит, но не исключал возможности появления традиции в позднем неолите и продолжения ее бытования в эпоху бронзы и даже раннего железного века (Подольский, 1973. С. 271, 275); Я. А. Шер же предположил, что они относятся к «доафанасьевскому времени» (Шер, 1980. С. 187), «не исключая и их верхнепалеолитического возраста» (Там же. С. 193).

Я. А. Шер подчеркивал, что «рисунки минусинского стиля не имеют близких аналогий ни на Ангаре, ни в Туве, ни в западных районах» (Там же. С. 190). Н. Л. Подольский также отметил, что на Томи и Ангаре изображений минусинской традиции нет, но вот на Шишкинской писанице на р. Лена бык ( Окладников, Запорожская , 1959. № 531), отнесенный А. П. Окладниковым к палеолиту, «попадает в минусинскую группу» ( Подольский , 1973. С. 271). На самом деле, и среди петроглифов Ангары есть (хотя и единичные) изображения, которые можно сравнить с «минусинской традицией» (см.: Окладников , 1966. Рис. 13; 14 (крупные контурные фигуры)), причем и здесь, как и на Енисее, они перекрываются выполненными в «ангарском» стиле. Продолжая линию аналогий из Восточной Сибири, отметим некоторое сходство с минусинским стилем самой ранней группы изображений Шишкинской писаницы, отнесенной выделившими ее авторами к позднему неолиту ( Николаев, Мельникова , 2002), и подобных им гравировок памятника Улан-Байтог ( Миклашевич , 2013). Количество отмеченных фигур невелико, и пока у нас нет достаточных оснований для сравнительного анализа; сходство это носит самый общий характер и скорее всего – стадиальное.

Совсем иначе обстоит дело с линией южных и юго-западных аналогий древнейшим изображениям Минусинской котловины. На памятниках Российского и Монгольского Алтая выявлены очень представительные группы наскальных рисунков, объединенных между собой общностью стиля и репертуара образов и обнаруживающих весьма заметное сходство с минусинскими по этим характеристикам (рис. 1–3). Сходство это отмечали и исследователи наскального искусства Алтая ( Kubarev, Jacobson , 1996; Черемисин , 2000; Маточкин , 2011; и др.). И. В. Ковтун, сопоставивший енисейские и алтайские изображения рассматриваемого стиля, даже высказал предположение, что «тезис об исключительно среднеенисейской локализации петроглифов “минусинской” традиции утратил свою актуальность» ( Ковтун , 2001. С. 90. Табл. 93–95). Сейчас, когда выявлено и опубликовано еще большее количество памятников, это уже не вызывает сомнений. Точно так же, как и для Минусинской котловины, эти изображения для Алтая признаны самыми ранними, и датировка их так же неясна, а предположения по этому поводу варьируют в диапазоне от верхнего палеолита до афанасьевской культуры или «энеолита – ранней бронзы» ( Кубарев , 2000; 2004а; 2004б; 2009; Кубарев и др. , 2005; Маточкин , 2011; Молодин , 1996; Молодин, Черемисин , 1999; Молодин и др. , 2019; Окладникова , 1984; Цэвээндорж и др. , 2005; Черемисин и др. , 2018; Jacobson-Tepfer , 2013; Kubarev, Jacobson , 1996; и др.).

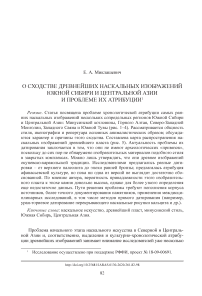

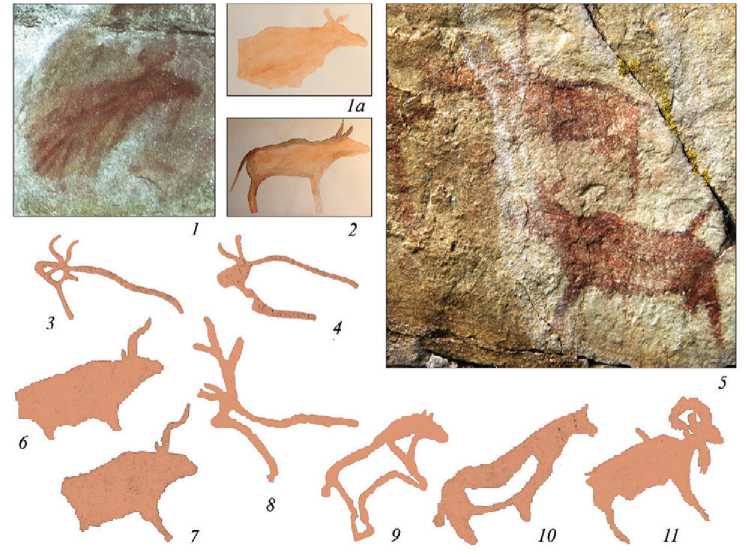

Рис. 1. Изображения минусинского стиля в Минусинской котловине

1–5, 17 – 20 – Оглахты; 6 – Моисеиха (Потрошиловская писаница); 7, 8 – Суханиха; 9 – Куня; 10, 11 – Тепсей; 12 – Усть-Туба; 13–16 – Шалаболино

1–9, 12 – прорисовки автора; 10, 11 – по: Blednova et al. , 1995; 13 – 16 – по: Пяткин, Мартынов , 1985; 17, 18 – рисунки краской, пигментные карты, фото автора; 19, 20 – фото Л. Л. Бове

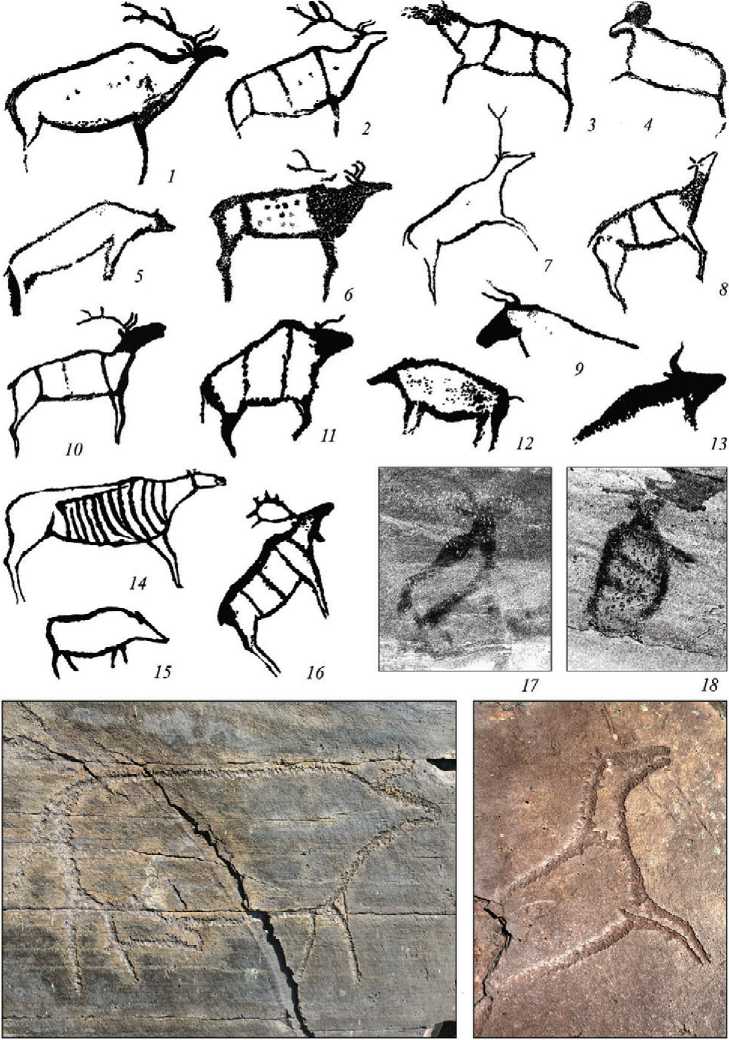

Рис. 2. Древнейшие изображения Горного Алтая

1–6, 18 – Калбак-Таш; 7 – Куйлю; 8–10 – Калгутинский Рудник; 11–14 – Узунгур; 15 – Сатакулар; 16, 17 – Курмантау

1–6 – по: Kubarev, Jacobson , 1996; 7 – по: Молодин , 1996; 8–10 – по: Молодин и др. , 2019; 11–14 – по: Черемисин , 2000; 15 – по: Маточкин , 2011; 16 – рисунок краской, пигментная карта, по: Миклашевич, Бове , 2020; 17 – фото Л. Л. Бове; 18 – фото автора

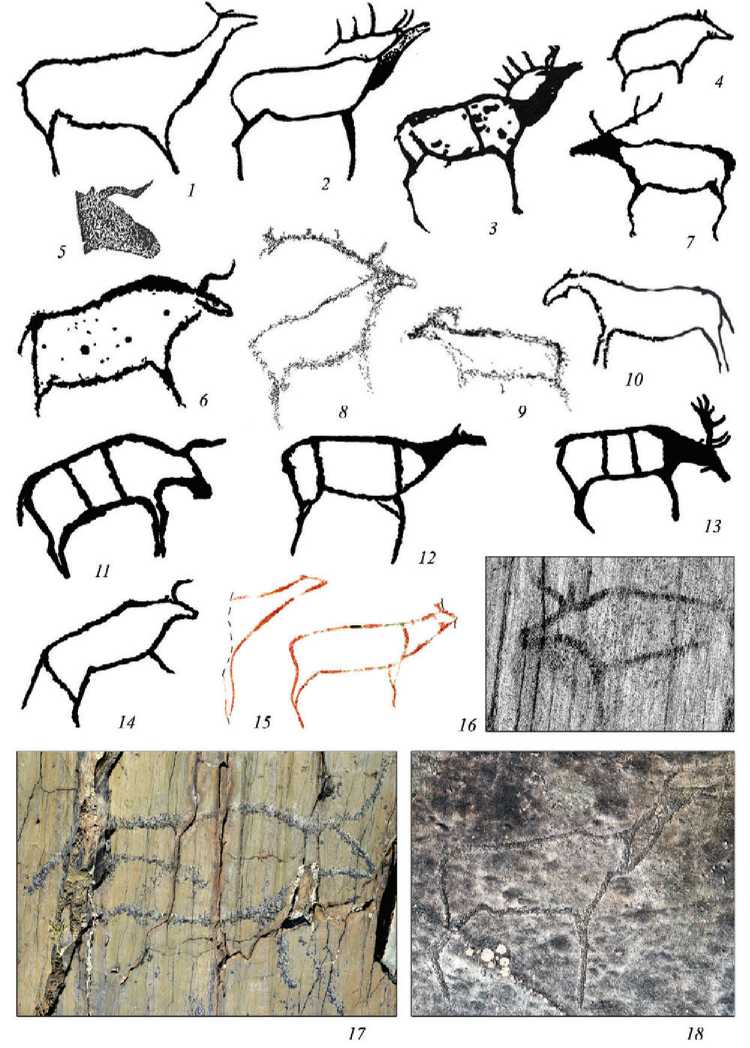

Рис. 3. Древнейшие изображения Северо-Западной Монголии

1–7 – Арал-Толгой; 8 – Чандмань хар узуур; 9 – Хаар-Салаа II; 10, 11 – Бага-Ойгор II; 12 – пещера Хойт Цэнкер агуй; 13–15 – Ишгэн-Толгой

1–7 – по: Цэвээндорж и др. , 2005; 8 – по: Кубарев , 2004б; 9 – по: Кубарев , 2009; 10, 11 – по: Кубарев и др. , 2005; 12 – рисунок краской, пигментная карта, фото А. Солодейникова; 13–15 – фото автора

Проблеме культурно-хронологической атрибуции ранних изображений и Минусинской котловины, и Горного Алтая, и Северо-Западной Монголии посвящена обширная литература. В рамках статьи невозможно даже кратко рассмотреть основные аргументы исследователей в пользу той или иной датировки и привести соображения (наши или других коллег), почему эти аргументы представляются недостаточно убедительными или вызывают возражения. Основная трудность связана с тем, что наскальные изображения древнейшего пласта не имеют никаких «привязок» в археологических материалах, с ними не работает основной метод датирования наскальных изображений – поиск стилистических и иконографических аналогий в изобразительных материалах других видов (мелкая пластика, декоративно-прикладное искусство, рисунки на предметах, изображения на плитах и т. п.) из датированных закрытых комплексов. Отсутствие каких-либо изображений «минусинского» (в широком смысле) стиля среди известных изобразительных источников разнообразных культур рассматриваемых регионов дает нам возможность быть уверенными лишь в том, что наскальные рисунки этого стиля древнее изображений окуневско-каракольской традиции. А вот насколько древнее – это так же неясно сейчас, как было и полвека назад, когда этот стиль был выделен в наскальном искусстве Енисея. Несмотря на то что за прошедшее время многократно пополнился корпус источников, в том числе и за счет распространения этого стиля за пределы Минусинской котловины, приходится признать, что пока мы все также далеки от решения этого вопроса.

Высказанные предположения2 о принадлежности этого пласта палеолиту ( Молодин, Черемисин , 1999; Молодин и др. , 2019; Цэвээндорж и др. , 2005; Черемисин и др. , 2018), равно как и афанасьевской культуре ( Молодин , 1996; Русакова , 2005; Есин , 2010), остаются лишь предположениями до тех пор, пока не будут найдены сопоставимые изобразительные материалы в соответствующих археологических памятниках3. Хорошо известно, что при всей многочисленности изученных в Южной Сибири и Северо-Западной Монголии памятников, как верхнего палеолита, так и афанасьевской культуры, предметов изобразительного искусства в них не найдено. Пока мы просто не знаем, каков был художественный стиль палеолита Южной Сибири и Северо-Западной Монголии4

и какое фигуративное искусство было у афанасьевцев. Что касается неолита, принадлежность к которому рассматриваемого пласта представляется многим исследователям (в том числе и автору) наиболее вероятной, то тут аргументов еще меньше, поскольку не найдены не то что предметы искусства в неолите обозначенных территорий, но и о самой эпохе сведения крайне скудны и фрагментарны. Известно неолитическое искусство в памятниках более восточных ареалов, но и с ним рассматриваемые изображения не соотносятся.

Таким образом, на данном этапе исследований отнесение древнейших изображений обозначенного ареала и к афанасьевской культуре, и к неолиту, и даже к палеолиту – по-прежнему равновероятно. Тем не менее за прошедшие годы многое сделано на пути решения этой проблемы: собран внушительный корпус источников, открыты новые памятники; постоянно совершенствуются методы документирования, позволяющие существенно уточнить известные и выявить новые значимые стилистические и иконографические детали; осуществляется трасологический анализ следов инструмента и палимпсестов ( Зоткина , 2019; Зоткина, Миклашевич , 2016; и др.); анализируется видовой состав изображенных животных и соотносится с данными палеоклиматологии и палеозоологии ( Jacobson-Tepfer , 2013) и т. д. Ранее мы обозначили перспективы и задачи исследований изображений древнейшего пласта Минусинской котловины ( Миклашевич , 2015); их можно распространить и на другие ареалы. Междисциплинарный подход и развитие методов прямого датирования наскальных рисунков (например, уран-ториевое датирование перекрывающего их кальцита) дают надежду, что проблема датировки рассматриваемых изображений когда-нибудь будет решена.

Важными направлениями исследований являются картографирование местонахождений наскальных рисунков рассматриваемого стиля и установление степени сходства изображений различных регионов, а тем самым – определение ареала этого изобразительного пласта. Становится очевидным, что проблемы хронологической атрибуции древнейшего наскального искусства отдельных регионов продуктивнее решать в их взаимосвязи.

Прежде чем перейти к вопросам степени и характера сходства, добавим к минусинским и алтайским наскальные рисунки еще двух регионов (рис. 4), которые ранее в контексте данной проблемы не рассматривались. Датировка их еще более проблематична, источники малочисленны, а техника исполнения (росписи) и степень сохранности затрудняют выявление стилистических особенностей. Включение их в один изобразительный пласт с древнейшим наскальным искусством Минусинской котловины и Алтая небесспорно, и все же мы видим здесь повторение многих характерных стилистических признаков и тот же репертуар образов.

Наскальное искусство Западного Саяна, труднодоступного горно-таежного региона, известно пока по очень небольшому числу памятников (если не считать, конечно, богатейшего ареала петроглифов Саянского каньона Енисея ( Дэ-влет , 1976; и др.) в его южной части). Один из них находится на правом берегу

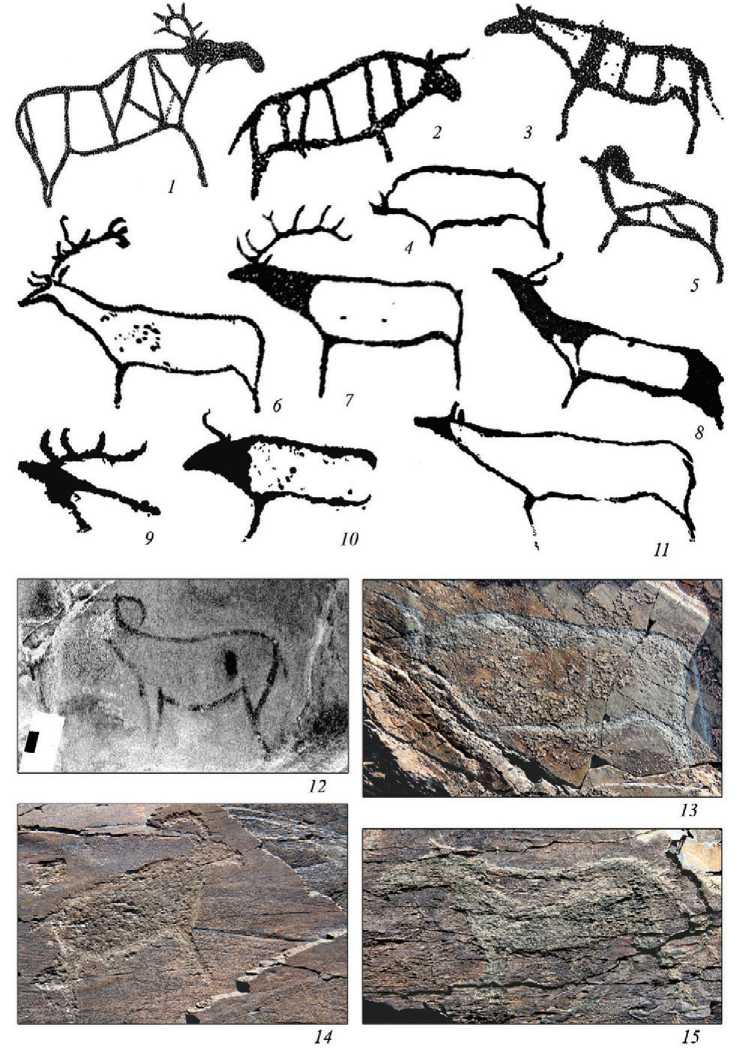

Рис. 4. Древнейшие изображения Западного Саяна ( 1–5 ) и Южной Тувы ( 6–11 )

1, 2 – Сосновка Джойская; 3, 4 – Кантегир; 5 – Нистафоровка; 6–11 – Ямалык

1 – по: Шер , 1980; 1а, 2 – по: Липский , 1962; 3, 4 – по: Леонтьев , 1985; 5 – фото автора; 6–11 – по: Килуновская , 2012

Енисея у места впадения р. Сосновка Джойская. Это скала с изображениями быков, лосей, лошади, антропоморфных фигур и лодки ( Липский , 1962; Шер , 1980. С. 132, 133) (рис. 4: 1, 1а, 2 ). Исследователи отнесли их к неолиту ( Липский , 1962. С. 3) или энеолиту ( Шер , 1980. С. 133). Я. А. Шер отметил, что на одной из граней изображена голова и передняя часть туловища быка, перекрывающая голову лося с шеей, и что подобные неполные рисунки во множестве встречаются на Среднем Енисее; кроме того, он описал особенности росписи: «фигуры окрашены темно-бурой охрой, внутри контура заполнение неравномерное и значительно бледнее, чем сама линия контура» (Там же. С. 132, 133. Цв. вкл.). А. Н. Липский головы лося внутри контура «быка» (у него это – лосиха) не заметил (ср. рис. 4: 1 и 1а ), однако аналогичные особенности росписи переданы у него на зарисовке другой фигуры (рис. 4: 2 ).

Второй памятник, на левом берегу Енисея, ниже устья р. Кантегир, содержит фрагментарно сохранившиеся контурные фигуры быков (Леонтьев, 1985), сопоставимые по стилю с изображениями рассматриваемого пласта (рис. 4: 3, 4). Однако хронологическая атрибуция их не вполне ясна. Исследователь зафиксировал наличие здесь двух групп рисунков, различающихся как по стилю, так и по оттенку и интенсивности краски: изображения быков выполнены охрой насыщенного малинового цвета, как и фигура коня, перекрывающая едва заметное изображение хищника окуневской культуры эпохи бронзы, краска которого имеет бледно-розовый цвет (Леонтьев, 1985. С. 172, 173). Н. В. Леонтьев пишет, что «вопрос о времени создания рисунков второго пласта решить однозначно трудно, из-за неполноты фигур. Не исключено, что они принадлежат более поздней поре той же окуневской культуры» (Там же. С. 173).

К сожалению, оба памятника затоплены Саяно-Шушенским водохранилищем и, вероятно, утрачены, что не позволяет провести их документирование современными методами, чтобы попытаться выявить дополнительную информацию для уточнения стилистических и содержательных деталей, последовательности перекрывания и т. д.

Сравнительно недавно Н. А. Боковенко были обнаружены рисунки на скалах правого берега р. Ус, к западу от устья р. Нистафоровка, предположительно датированные эпохой ранней бронзы – III–II тыс. до н. э. ( Соловьева и др. , 2015. С. 74, 75). На одной из плоскостей изображены две фигуры безрогих лосей (рис. 4: 5 ), по стилю близкие рассматриваемым изображениям, прорисованные по контуру коричневато-красной темной краской, а внутри него – более светлой красной. В то же время там присутствуют детали, не характерные для древнейшего пласта: у лосей обозначены признаки пола; оба зверя поражены в спину каким-то оружием. Другие изображения этой плоскости и других плоскостей памятника Нистафоровка ассоциируются скорее с более поздними эпохами.

Интересно, что среди огромного количества изученных и опубликованных М. А. Дэвлет петроглифов на памятниках Верхнего Енисея в южной части Западного Саяна нет ни одного, который можно было бы сопоставить и с вышеописанными рисунками, и с классическими изображениями минусинского стиля.

На юге Тувы на хребте Ямалык в 1986 г. были обнаружены два единственных в Туве местонахождения рисунков, выполненных краской ( Килуновская , 2012. С. 149–151). Среди них прослежены два слоя, различающихся по цвету краски и стилю, при этом один из них, содержащий изображения быков, оленей, лошадей и козерога (рис. 4: 6–11 ), также можно сопоставить с изображениями рассматриваемого пласта. Очертания фигур, с размытой краской и покрытых кальцитовым натеком, точно проследить не удалось, однако видовые признаки и стилистические особенности угадываются. М. Е. Килуновская отнесла рисунки Ямалыка «к эпохе раннего металла или бронзы (XII–VIII вв. до н. э.)» (Там же. С. 150). На наш взгляд, они более ранние. Отметим, что в непосредственной близости от скалы Ямалык 1 были произведены раскопки, в результате которых обнаружены артефакты различных исторических эпох, в том числе раннего неолита (Там же).

Как видим, все известные изображения данного стиля Западного Саяна и Тувы выполнены краской, а не выбивкой. Это не должно смущать. Мы неоднократно писали о том, что все основные техники нанесения наскальных рисунков (роспись, выбивка, гравировка, прошлифовка) были известны и применялись художниками разных эпох и культур начиная с палеолита, а кажущиеся предпочтения в выборе техники связаны либо со степенью изученности или сохранности, либо с особенностями скального субстрата. Лишний раз убеждает

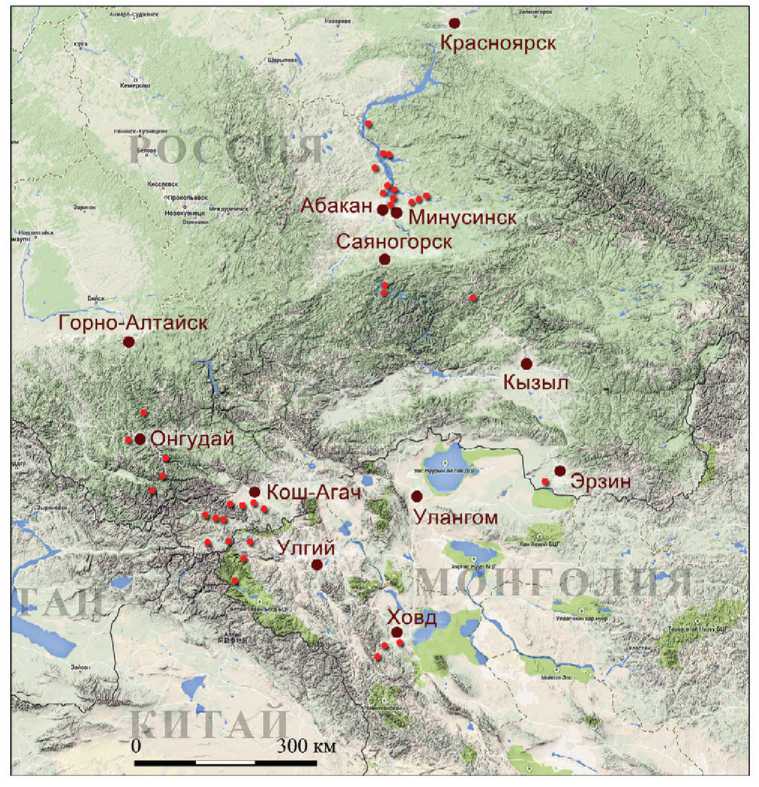

Рис. 5. Карта распространения памятников с наскальными рисунками древнейшего пласта в регионах Южной Сибири и Центральной Азии в этом тот факт, что на фоне огромного количества выполненных выбивкой изображений минусинского стиля, все больше выявляется совершенно таких же, но рисованных краской, как в Минусинской котловине (Советова и др., 2012. Цв. вкл. Рис. 1; Миклашевич, 2015. Рис. 7; и др.), так и на Алтае (Кубарев, 2003; Маточкин, 2011).

Распределение по таблицам (рис. 1–4), конечно, носит условный характер, определяясь современными представлениями о границах. Карта распространения основных местонахождений (рис. 5) отображает более реальную картину. Выделяются следующие обособленные скопления памятников: Минусинская котловина; Центральный Алтай (имеется в виду Горный Алтай); Южный Алтай

(Горный) и северо-запад Монголии; Западная Монголия в районе Ховда; Западный Саян (возможно, что здесь два отдельных субрегиона); Южная Тува. Дает ли какие-то дополнительные возможности для атрибуции определение этого ареала и отдельных регионов внутри него? Пожалуй, что пока нет. Но эту карту можно совмещать с ареалами каких-либо археологических культур или памятников определенных периодов.

Правомерно ли включать все эти изображения в единый пласт? И этот вопрос дискуссионен. Стиль этот не настолько каноничен, чтобы можно было выделить какой-то абсолютно повторяющийся набор признаков, он достаточно вариабелен в пределах каждого региона и даже каждого памятника. Нельзя, например, сказать, что все древнейшие минусинские изображения похожи на все древнейшие алтайские. Каждый из регионов имеет свою специфику и особенности, в каждом можно найти такие проявления стиля, которые не встречаются в другом. Однако он узнаваем, есть немало изображений из разных регионов, удивляющих поразительным стилистическим сходством, которое к тому же усиливается сходством иконографическим, в том числе манерой передачи видовых особенностей, так как в большинстве случаев изображались одни и те же виды диких животных – олень, бык-тур, дикая лошадь, лось, архар, кабан, медведь5. В приводимых рисунках намеренно подобраны изображения, показывающие это сходство. Объясняется ли оно общей культурной основой, вызвано ли миграциями населения или другими путями передачи стиля, конвергентное (стадиальное) ли оно – пока ответов на эти вопросы нет. Но мы уверены, что дальнейшее изучение этого корпуса интереснейших источников, в первую очередь связанное с более точным документированием памятников и применением междисциплинарного подхода, когда-нибудь позволит решить одну из наиболее волнующих проблем археологии Южной Сибири и Центральной Азии, проблему времени появления наскального искусства в этом регионе.

В заключение отметим, что самыми ранними (древнейшими) рассмотренные изображения представляются на современном этапе изученности всех этих регионов. Не исключена возможность того, что в каком-то из них могут быть обнаружены или идентифицированы изображения еще более древние, чем те, которым посвящена наша статья.

Список литературы О сходстве древнейших наскальных изображений Южной Сибири и центральной азии и проблеме их атрибуции

- Бан П. Г., 2016. Палеолитическое наскальное искусство: история открытия и признания феномена // Уральский исторический вестник. № 4 (53). С. 6–14.

- Дэвлет М. А., 1976. Петроглифы Улуг-Хема. М.: Наука. 120 с.

- Есин Ю. Н., 2010. Проблемы выделения изображений афанасьевской культуры в наскальном искусстве Минусинской котловины // Афанасьевский сборник. Барнаул: Азбука. С. 53–73.

- Есин Ю. Н., Магай Ж., Еруул-Эрдэнэ Ч., Гантулга Ж., 2012. К проблеме выделения наскального искусства афанасьевской культуры Монголии: новые материалы и подходы // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. Кн. 1. СПб.: ИИМК РАН. С. 205–211.

- Зоткина Л. В., 2019. К вопросу о методике изучения палимпсестов (на примере композиции Шалаболинской писаницы, Красноярский край) // АЭАЕ. № 2 (47). С. 93–102.

- Зоткина Л. В., Миклашевич Е. А., 2016. Трасологический анализ петроглифов минусинского стиля на памятнике Оглахты VI (Хакасия) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История. Филология. Т. 15. Вып. 5. С. 31–43.

- Килуновская М. Е., 2012. Мониторинг археологических памятников Республики Тыва // Археологические памятники России: охрана и мониторинг. Группа археологического мониторинга ИИМК РАН (2001–2010). СПб.: Инфо Ол. С. 102–175.

- Ковтун И. В., 2001. Изобразительные традиции эпохи бронзы Центральной и Северо-Западной Азии: Проблемы генезиса и хронологии иконографических комплексов Северо-Западного Саяно-Алтая. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 184 с.

- Кубарев В. Д., 2000. Петроглифы Курман-Тау // Древности Алтая. Известия Лаборатории археологии. № 5. Горно-Алтайск: Горно-Алтайский ун-т. С. 15–21.

- Кубарев В. Д., 2004а. Древнейшие изобразительные памятники Монголии и Алтая: проблемы хронологии и интерпретации // Проблемы первобытной археологии Евразии: Сб. ст. к 75-летию А. А. Формозова / Ред. и сост.: В. И. Гуляев, С. В. Кузьминых. М.: ИА РАН. С. 228–242.

- Кубарев В. Д., 2004б. О петроглифах скалы Чандмань хар узуур (Ховдоский аймак, Монголия) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. 10. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 296–300.

- Кубарев В. Д. 2009. Петроглифы Шивээт-Хайрхана (Монгольский Алтай). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 420 с.

- Кубарев В. Д., Цэвээндорж Д., Якобсон Э. 2005. Петроглифы Цагаан-Салаа и Бага-Ойгура (Монгольский Алтай). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 640 с.

- Кубарев Г. В., 2003. Исследования в Чуйской степи (Юго-Восточный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. 9. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 384–388.

- Леонтьев Н. В., 1985. Писаницы устья р. Кантегир // Рериховские чтения-1984 г. Новосибирск. С. 168–179.

- Липский А. Н., 1962. Наскальные рисунки, выполненные охрой, в Саянах на Енисее. Отчет // Архив ИА РАН. Р-1. № 2553.

- Маточкин Е. П., 2011. Красные маралы Сатакулара (Горный Алтай) // АЭАЕ. № 4 (48). С. 107–112.

- Миклашевич Е. А., 2013. К методике документирования наскальных рисунков, выполненных в технике гравировки (на примере композиции памятника Улан-Байтог) // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. № 2. С. 166–175.

- Миклашевич Е. А., 2015. Древнейшие наскальные изображения Минусинской котловины: проблемы и перспективы исследования // Ученые записки музея-заповедника «Томская Писаница». № 2. Кемерово. С. 66–78.

- Миклашевич Е. А., Бове Л. Л., 2020. Новые материалы по древнейшим наскальным изображениям горы Курмантау (Юго-Восточный Алтай) // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Вып. XXVI / Отв. ред. А. А. Тишкин. Барнаул: Алтайский гос. ун-т. С. 101–107.

- Молодин В. И., 1996. Наскальные изображения афанасьевской культуры (к постановке проблемы) // Новейшие археологические и этнографические открытия в Сибири: материалы IV Годовой итоговой сессии ИАЭТ СО РАН. Декабрь 1996 г. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 178–181.

- Молодин В. И., Женест Ж.-М., Зоткина Л. В., Черемисин Д. В., Кретэн К., 2019. «Калгутинский» стиль в наскальном искусстве Центральной Азии // АЭАЕ. № 3 (47). С. 12–26.

- Молодин В. И., Черемисин Д. В., 1999. Древнейшие наскальные изображения плоскогорья Укок. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 160 с.

- Николаев В. С., Мельникова Л. В., 2002. Периодизация петроглифов Верхней Лены // Археологическое наследие Байкальской Сибири: изучение, охрана, использование. Вып. 2. Иркутск: Ин-т географии СО РАН. С. 127–142.

- Окладников А. П., 1966. Петроглифы Ангары. М.; Л.: Наука. 322 с.

- Окладников А. П., Запорожская В. Д., 1959. Ленские писаницы. М.; Л.: АН СССР. 200 с.

- Окладникова Е. А., 1984. Петроглифы средней Катуни. Новосибирск: Наука. 111 с.

- Подольский Н. Л., 1973. О принципах датировки наскальных изображений. По поводу книги А. А. Формозова «Очерки по первобытному искусству» // СА. № 3. С. 265–275.

- Пяткин Б. Н., Мартынов А. И., 1985. Шалаболинские петроглифы. Красноярск: Красноярский гос. пед. ун-т. 192 с.

- Русакова И. Д., 2005. К вопросу о хронологии древнейших петроглифов Минусинской котловины // Мир наскального искусства / Ред. Е. Г. Дэвлет. М.: ИА РАН. С. 214–218.

- Советова О. С., Мухарева А. Н., Аболонкова И. В., 2012. Местонахождение Тепсей I: история изучения и современное состояние // Археология Южной Сибири. Вып. 26. Сборник науч. трудов, посвящ. 80-летию А. И. Мартынова / Ред.: О. С. Советова, Л. Ю. Китова. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 77–90.

- Соловьева Н. Ф., Александров С. В., Боковенко Н. А., Горлов К. В., Городилов А. Ю., Килуновская М. Е., Курганов Н. С., Лазаретов И. П., Поляков А. В., Садыков Т. Р., Семенов Вл. А., Смирнов Н. Ю., Шапиро С. Б., 2015. «Дорога длиной в тысячелетия…». СПб.: Любавич. 196 с.

- Формозов А. А., 1969. Очерки по первобытному искусству. Наскальные изображения и каменные изваяния эпохи камня и бронзы на территории СССР. М.: Наука. 254 с. (МИА; № 165).

- Цэвээндорж Д., Кубарев В. Д., Якобсон Э., 2005. Петроглифы Арал Толгой (Монголия). Улаанбаатор: Монгол улс. 204 с.

- Черемисин Д. В., 2000. Петроглифы Узунгура (Горный Алтай) // Обозрение результатов полевых и лабораторных исследований археологов и этнографов Сибири и Дальнего Востока в 1994–1996 годах. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 52–56.

- Черемисин Д. В., Молодин В. И., Зоткина Л. В., Цэвээндорж Д., Кретэн К., 2018. Новые исследования раннего пласта наскального искусства Монгольского Алтая // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История. Филология. Т. 17. № 3: Археология и этнография. С. 57–77.

- Шер Я. А., 1980. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М.: Наука. 328 с.

- Bednarik R. G., 1994. The Pleistocene art of Asia // Journal of World Prehistory. December. P. 351–375.

- Blednova, N., Francfort, H.-P., Legtchilo, N., Martin, L., Sacchi, D., Sher, J., Smirnov, D., Soleilhavoup, F., Vidal, P., 1995. Sibérie du sud 2: Tepsej I–III, Ust’-Tuba I–VI (Russie, Khakassie). Paris: De Boccard. 246 p. (Répertoire des pétroglyphes d’Asie Centrale; Fasc. 2.)

- Jacobson-Tepfer E., 2013. Late Pleistocene and Early Holocene Rock Art from the Mongolian Altai: The Material and its Cultural Implications [Электронный ресурс] // Arts. 2. P. 151–181. URL: https://www.mdpi.com/2076-0752/2/3/151

- Kubarev V. D., Jacobson E. , 1996. Sibérie du Sud 3: KalbakTash I (République de l’Altaï). Paris: De Boccard. 68 p., 662 fig., 15 pl. (Répertoire des pétroglyphes d’Asie Сentrale; fasc. 3.)