О символике погребений с оружием ударного действия у племен кавминводской группы и погребения с каменным топором у ст. Галюгаевской (эпоха средней и начала поздней бронзы)

Автор: Кореневский С.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе. Новые открытия

Статья в выпуске: 251, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье проведен анализ находок оружия ударного действия (каменного навершия булавы и каменных топоров кабардино-пятигорского типа) в 13 комплексах Кавминводской группы. Подчеркнуто, что оружие ударного действия найдено в погребениях мужчин. Захоронения с топорами могут быть в курганах как основными, так и впускными. Особо рассматриваются комплексы орудий с каменными топорами. Наиболее часто с ними встречаются каменные терочники-куранты. Они,по наблюдениям Г. Ф. Коробковой, служили наковаленками. В итоге делается вывод о символике погребений с каменными топорами Кавминводской группы как символике воинского статуса и ее связи с символикой умельцев - кузнецов.

Оружие, топор, булава, кинжал, курган, погребение, захоронение, могила, пятигорье, предкавказье, комплекс, воин, обряд, родовой строй, престиж, терочник, наковаленка, кузнец

Короткий адрес: https://sciup.org/143164062

IDR: 143164062

Текст научной статьи О символике погребений с оружием ударного действия у племен кавминводской группы и погребения с каменным топором у ст. Галюгаевской (эпоха средней и начала поздней бронзы)

В настоящей статье предлагается обзор комплексов с оружием ударного действия в погребениях эпохи «средней бронзы» района Пятигорья и левобережья Терека из раскопок Предгорной экспедиции Института археологии 1982–1988 гг. Особый акцент сделан на возможности интерпретации символики находимого в погребениях оружия ударного действия в канонах погребальной практики местного населения Кавминводской группы северокавказской культурно-исторической общности, которая в целом датируется началом – серединой III тыс. до н. э.

Погребальные традиции Кавминводской группы связаны с захоронением сородичей в курганах – в каменных ящиках и ямах. При этом могилы располагаются по кольцевой системе, и между ними выстраиваются каменные дуги, как бы подчеркивая сохранение родственных связей между сородичами в потусто- http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.251.43-63

роннем мире ( Кореневский , 1990). Умерших сородичей племена Кавминводской группы укладывали на спину вытянуто. В область голеней и ступней клали красную минеральную краску (типа охры или киновари). По этому признаку они сопоставимы с рядом культур медно-бронзового века Предкавказья и юга Восточной Европы (такими, как ямная и катакомбная). Подобная традиция обозначает, видимо, преемственность древних верований восточноевропейского населения еще со времен понто-предкавказского халколита ( Кореневский , 1999).

В статье приводятся изданные и еще неопубликованные материалы автора из раскопок Предгорной экспедиции ИА РАН 1982–1988 гг. Совместно с ними используются данные предшественников, которые внесли важный вклад в изучение феномена памятников среднебронзовой эпохи на Кавминводах. Таковыми являются публикации Д. Я. Самоквасова (1908), В. И. Марковина (1960), отчеты И. С. Гумилевского (1952), Э. В. Ртвеладзе (1965), Г. Я. Симакина (1967), Г. Е. Афанасьева (1976)1.

Обобщение темы о Кавминводской группе памятников и находках в ее захоронениях оружия ударного действия уже состоялось в трех работах автора ( Кореневский , 1988; 1990; 1993). Это позволяет опустить ряд вводных подробностей в изложении и непосредственно сосредоточиться на поставленных вопросах.

Булавы

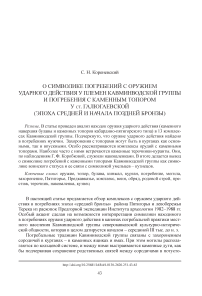

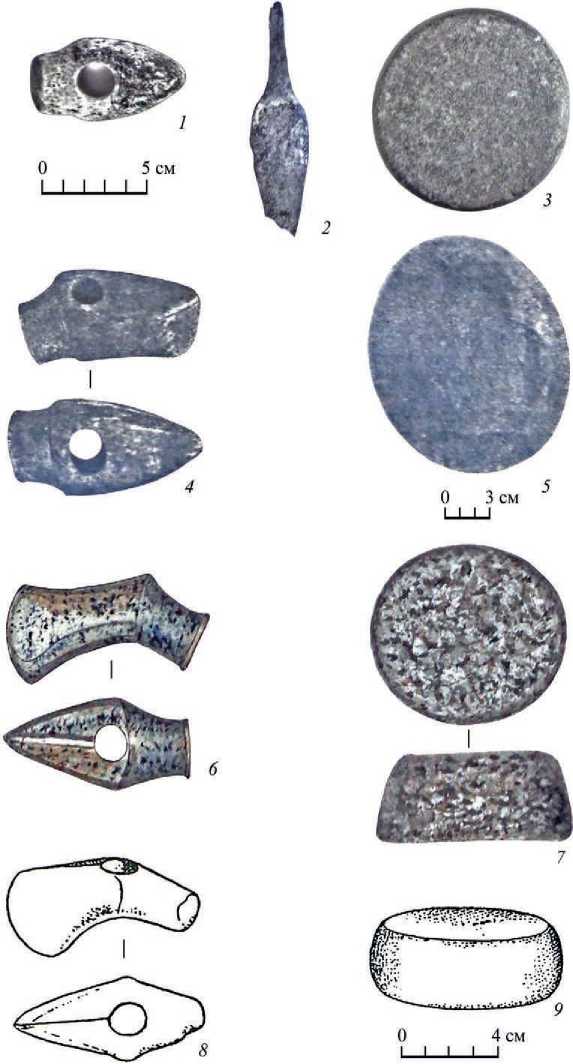

Погребение 5, курган 5, Нежинская групп а II. Пригород г. Кисловодска. Раскопки С. Н. Кореневского 1986 г. ( Кореневский , 1987). Каменный ящик захоронения был перекрыт каменными плитами. В ящике размером 2,03 х 0,97 м находился скелет мужчины 45–55 лет, лежавший на спине вытянуто, ориентированный головой на юг. В области стоп отмечено пятно красной охры. У левого плеча – каменная булава (рис. 1) из серпентинита, грушевидной формы с тщательно заполированной поверхностью. Высота изделия – 5,4 см. Диаметр – 6,7 см, вес – 300 г, отверстие для насада диаметром: вверху – 2,0 см, внизу – 1,5 см (в среднем – 1,7 см). У правого бедра найдена кость животного ( Кореневский , 1987).

Рис. 1. Каменная булава. II Нежинская группа, курган 5, погребение 5

Кроме публикуемой находки, в сводке В. И. Марковина упоминается каменная булава из раскопок Д. Я. Самоквасова группы «Три Камня» в г. Кисловодске ( Марковин , 1960. Рис. 20: 5 ). Но более подробно о ней сказать что-либо трудно.

Каменные топоры

Категория каменных топоров Кавминводской группы с учетом находок в курганах I Нежинской группы была проанализирована в монографии 1990 г. ( Кореневский , 1990). Более широко вопрос о них был рассмотрен в статье 1993 г. ( Кореневский , 1993). В ней автором было учтено около 40 комплексов с каменными топорами из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Кавминвод, Верхнего Прикубанья (до ст. Отрадной). Предложена их классификация, охватывающая материалы из Центрального Предкавказья (с учетом уже выделенных В. И. Мар-ковиным типов), а также сохранено понятие кабардино-пятигорских каменных топоров: граненых и гладких. В основе их классификации лежат, прежде всего, качественные признаки форм. Количественные показатели могут применяться уже для детализации выделенных групп изделий. Ниже перечислим выделенные группы каменных топоров Центрального Предкавказья без их детального упоминания, данного ранее (см.: Кореневский , 1993). Датировка рассматриваемых топоров в целом относится к времени 28–24 вв. до н. э., судя по датам комплексов с близкими находками из Верхнего Прикубанья ( Нечитайло , 1978. С. 58).

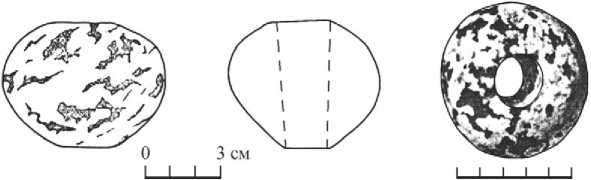

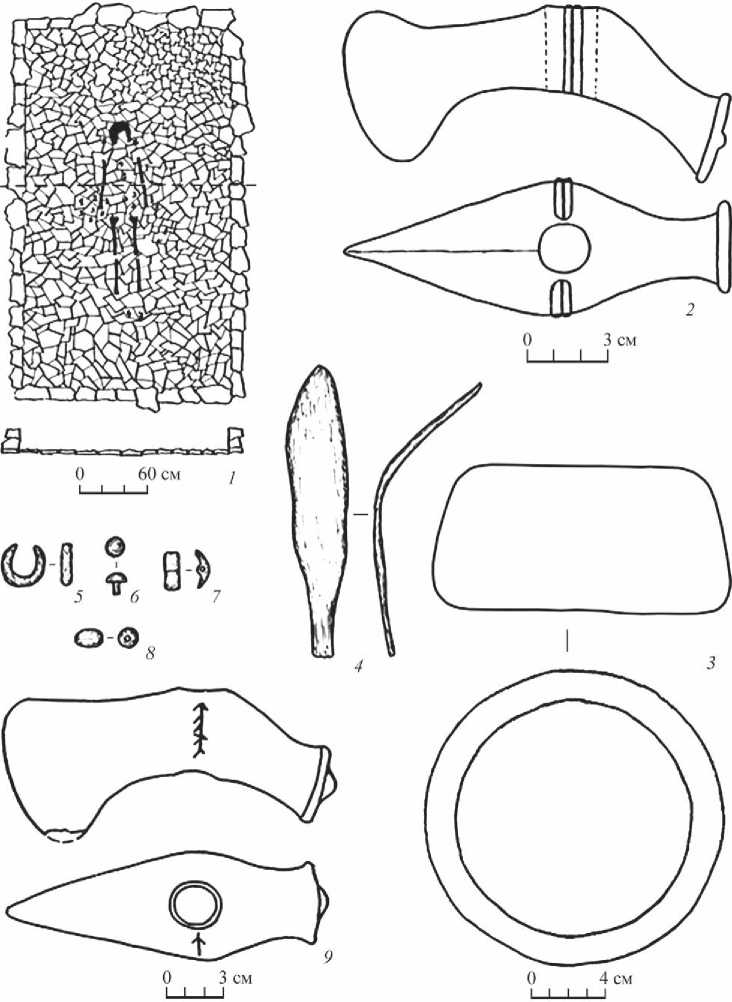

Группа А. Гладкие топоры со слабым изгибом корпуса в профиль, без пояска на втулке и выступа (шляпки) на обухе (рис. 2: 1, 2 ).

Группа Б. Гладкие топоры со слабым изгибом корпуса в профиль, пояском на втулке и без выступа-шляпки на диске обуха (рис. 2: 3 ).

Группы А и Б могут рассматриваться как общие кавказские типы оружия. Их формы нуждаются в дальнейшей детализации – в зависимости от длины обушной части и пропорций.

Группа В. Гладкие топоры с сильно изогнутым коленчатым профилем, расширенным в лопасть клином, пояском на втулке и с выступом-шляпкой на обухе.

Вариант В1 характеризуется одним-двумя валиками на втулке (рис. 2: 5 ).

Вариант В2 снабжен вырезанным елочным орнаментом на втулке (рис. 2: 4 ).

Группа Г. Топоры с гладким корпусом, лопастным клином, продольным валиком на спинке клина, выступом на диске обуха (рис. 2: 6 ). Группу представляет уникальная находка из к. 2 Нежинской группы I. Аналогия ей происходит из Верхнего Прикубанья (находка с паспортом «Черкессия») ( Марковин , 1960. Рис. 9: 20 ). В работе 1990 г. мы предложили называть такие находки топорами «нежинского типа» ( Кореневский , 1990. С. 62).

Группа Д. Граненые топоры с валиком на спинке (рис. 2: 7 ).

В комплексах курганов топоры могут быть связаны и с основными, и с впускными захоронениями.

Рис. 2. Группы топоров Центрального Предкавказья

1, 2 – группа А; 3 – группа Б; 4 – группа В, вариант В2; 5 – группа В, вариант В1; 6 – группа Г; 7 – группа Д

1 – с. Чегем к. 5, п. 1; 2 – II Нежинская группа, к. 5, п. 10; 3 – Константиновское плато к. 2, п. 6а (по: Гумилевский , 1952); 4 – I Нежинская группа, к. 5, п. 8; 5 – курган у винсовхоза «Машук», п. 5 (по: Афанасьев , 1976); 6 – I Нежинская группа, к. 2, п. 12; 7 – Константиновское плато, к. 2 п. 16 (по: Ртвеладзе , 1965)

Основные захоронения с каменными топорами на Кавминводах и их аналогии

Курган 3, погребение 6, I Нежинская группа. Пригород г. Кисловодска. Раскопки С. Н. Кореневского 1983 г. ( Кореневский , 1983). Погребение совершено в яме размером 3,1 х 2 м. Глубина ямы от дневной поверхности - около 1,4 м. Над погребением был сооружен каменный навал. Заполнение ямы также составляли камни. Все щели между крупными камнями и стенками ямы заполнялись мелкими камешками. На глубине 20 см выше дна начали попадаться деревянные плашки. Ниже расчищен скелет юноши. Сохранность костей плохая. Поза погребенного – вытянуто на спине, головой на восток. Следы деревянного перекрытия сохранились в виде плашек, расположенных поперек костяка. У левой плечевой кости лежал каменный серпентинитовый граненый топор. Его длина – 8,2 см. На спинке вырезан валик. Отверстие для насада – 1,7 см (рис. 3: 6 ).

Курган 2, погребение 9, у г. Ракитной. Раскопки Г. Я. Симакина 1967 г. ( Симакин , 1967). Курган находился между р. Аликоновкой и Березовкой – под Кисловодском, в местности, носящей название «Три Камня».

Погребение 9 было основным. Над ним был сооружен каменный навал диаметром 8 м и высотой 2,5 м. Яма (2,37 х 1,25 м) была углублена в материк на 0,9 м, ориентирована по линии запад – восток. Яму непосредственно на уровне погребенной почвы перекрывали каменные плиты, уложенные в четыре пласта. Заполнение ямы составлял грунт с включениями крошки красной минеральной краски. Скелет сохранился плохо. Поза покойного, однако, определяется однозначно: в положении вытянуто на спине, головой на восток. На дне отмечены следы красной краски, особенно интенсивные у ступней и на них. Череп погребенного лежал затылком вверх на грудных костях. Под скелетом прослеживался серый тлен.

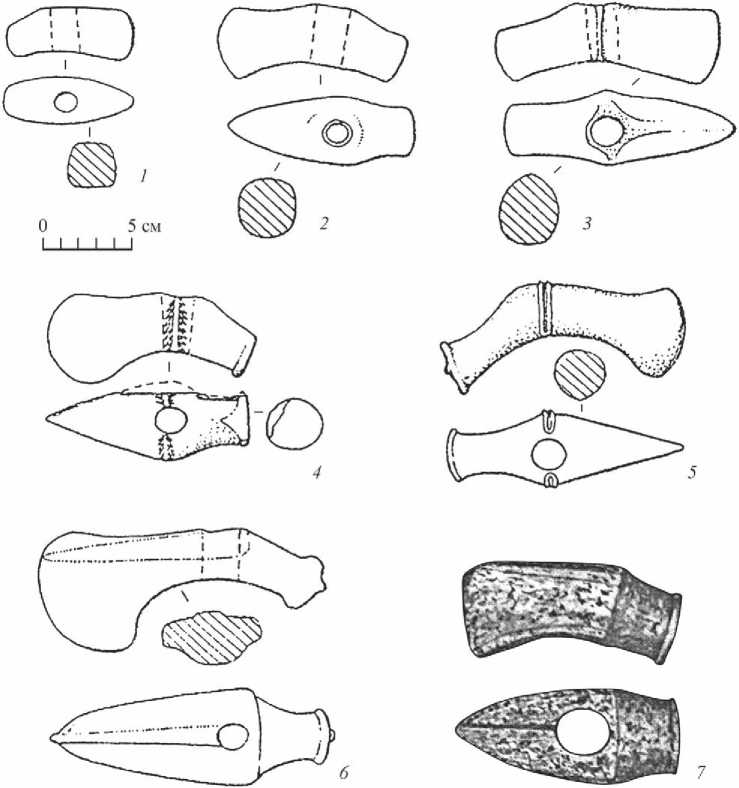

В области таза обухом вверх воткнут в землю каменный серпентинитовый топорик с огранкой. На топоре прослеживались пятна красной краски. Длина топора – 7,5 см. Отверстие для насада имело диаметр 1,8 см (рис. 3: 1 ; 4: 1 ).

У северной стенки ямы, у кисти правой руки, находился терочник-курант. Предмет имел вид усеченного конуса: диаметры основания и верхней плоскости – 8,5 и 7,6 см соответственно. На верхней плоскости имелись следы охры (рис. 4: 3 ). В 15 см от черепа найден бронзовый черенковый кинжал с деформированным клинком (рис. 4, 2 ). Длина орудия – 11,7 см (рис. 4: 2 ) (Там же).

Курган у винсовхоза «Машук», погребение 5. Раскопки Г. Е. Афанасьева 1975 г.

Захоронение основное, совершено на уровне погребенной почвы. Могила была обложена рваным камнем на площади 3,55 х 2 м. По ее периметру был возведен каменный бортик. Скелет взрослого человека лежал вытянуто на спине, головой на запад (рис. 5: 1 ). При погребенном найден гладкий топор группы В1, который характеризуется коленчатой формой тулова, лопастью на клине, кантом на обушной части и выступом на обушном диске. Длина топора – 16 см; диаметр отверстия для насада – 2,0 см. В набор приношений покойному входил терочник-курант (рис. 2: 5 ; 5: 3 ), бронзовый черенковый кинжал (рис. 5: 4 ), небольшой сосуд с орнаментом. У черепа покойного зафиксирована золотая подвеска

Рис. 3. Каменные топоры с огранкой

1 – г. Ракитная, к. 2, п. 9 (по: Симакин , 1967); 2 – Константиновское плато, к. 2, п.16 (по: Ртвеладзе , 1965); 3 – Константиновское плато, к. 2, п.14 (по: Там же); 4 – Константиновское плато, к. 2, п. 7 (по: Гумилевский , 1952); 5 – I Нежинская группа, к. 1 п. 6; 6 – I Нежинская группа, к. 3, п. 6; 7 – I Нежинская группа, к. 1, п. 2

Рис. 4. Комплексы с каменными топорами и курантами

1–3 – г. Ракитная, к. 2, п. 9 (по: Симакин , 1967); 4, 5 – с. Заюково, к. 2; 6, 7 – Константиновское плато к. 2 п. 14 (по: Ртвеладзе , 1965), 8, 9 – «Три Камня», к. IV, п. 8 (по : Самоквасов , 1908; Марковин , 1960)

Рис. 5. Комплекс погребения 5 кургана у винсовхоза «Машук» ( 1–8 ) и находка в г. Кисловодске ( 9 )

1 – план погребения; 2, 9 – топоры; 3 – курант; 4 – кинжал; 5 – височная подвеска; 6 – гвоздик; 7 – сегмент браслета; 8 – бусы

2, 3, 9 – камень; 4, 6–8 – бронза; 5 – золото с разомкнутыми концами (рис. 5: 5). В области пояса найдены бронзовые сегменты браслета, гвоздик и бусы (рис. 5: 6–8) (Афанасьев, 1976; Кореневский, 1993).

Курган 2, погребение 16, Константиновское плато у г. Пятигорска. Раскопки Э. В. Ртвеладзе 1965 г. Захоронение основное, совершено под каменным навалом высотой 1,5 см. Яма имела размеры 3,25 х 2,9 м и была глубиной более 1 м. Ориентирована длинной осью по линии запад – восток. На дно ямы был поставлен деревянный сруб, перекрытый деревянными плахами. Размеры сруба - 2,35 х 1,12 м. В срубе находился скелет рослого (1,8 м) мужчины в возрасте 40–50 лет. Поза покойного – на спине скорченно. У левой руки погребенного находился каменный топор граненого типа. Длина топора – 7,2 см, диаметр отверстия для насада – 1,8 см (рис. 2: 7 ; 3: 2 ).

Курган 2, погребение 2, у с. Заюково на р. Баксан (основное) . Работы проведены А. А. Иессеном в 1934 г. в связи со строительством Баксанской ГЭС. Погребение было совершено в яме, вырытой с уровня материка. Яма (размеры по дну - 3,6 х 2 м) ориентирована по линии запад - восток. Заполнение составляли камни. Скелет взрослого мужчины лежал на спине вытянуто, головой на восток. У левого локтя находился топор с граненым корпусом из серпентинита (рис. 4: 4 ). Рядом лежал терочник-курант из базальта (рис. 4: 5 ), другой курант – у левой кисти. В области черепа стоял небольшой сосуд с орнаментом, выполненным косыми насечками в елочку. У ног был поставлен другой, более крупный, сосуд с двумя ручками. Погребение в кургане 2 у с. Заюково при его публикации было справедливо соотнесено с погребениями группы «Три Камня» в г. Кисловодске (Археологические исследования…, 1941. С. 226, 227. Рисунок), но, возможно, оно относится к кабардино-балкарскому участку северокавказской культуры, где наблюдается совмещение керамики Кавминводской группы и предгорных племен территории Кабардино-Балкарии (судя по крупному двуручному амфоровидному сосуду, тип которого не известен пока на Кавминводах).

Курган IV, погребение 8, группа «Три Камня» в г. Кисловодске. Раскопки Д. Я. Самоквасова. Структура кургана IV, описанного Д. Я. Самоквасовым в 1908 г., не вполне ясна из-за особенности методики раскопок курганов того времени. По его записям, погребение 8 было совершено в яме, вырытой в материке и перекрытой каменной плитой и навалом камней, напоминающим курганную насыпь, что вполне соответствует описанию основных захоронений в курганах Пятигорья. В могиле находился скелет в положении вытянуто на спине, головой на север. У левого бока скелета были найдены каменный серпентинитовый топор (рис. 4: 8 ), 2 терочника-куранта (рис. 4: 9 ), кусочки минерала малинового цвета, небольшой сосуд и зуб животного ( Самоквасов , 1908. С. 28; Марковин , 1960. С. 55. Рис. 20: 1, 2 ).

Впускные захоронения с каменными топорами

Курган 2, погребение 14, Константиновское плато. Раскопки Э. В. Ртве-ладзе 1965 г. Погребение совершено в каменном ящике под каменным навалом. Погребенный (мужчина 40–50 лет) лежал на спине вытянуто, головой на юго-восток. У головы стоял сосуд высотой 10,2 см. В районе груди найден каменный граненый топор (рис. 3: 3; 4: 6). Длина орудия – 9,2 см, отверстие для насада имеет диаметр 1,6 см. У левой руки лежал каменный терочник-курант (диаметры – 7,8 и 4,6 см; толщина – 2,8 см) (рис. 4: 7). Кроме того, найдены 4 шнуровидных подвески (Ртвеладзе, 1965).

Курган 2, погребение 6а, Константиновское плато. Раскопки И. С. Гумилевского 1952 г. Каменный ящик погр. 6а находился под навалом из булыжника, частично разрушенным впускным захоронением 6. Размер каменного навала – 3,5 х 2,5 м. В каменном ящике лежал скелет взрослого человека (мужчины), вытянуто на спине. Поверх него был уложен другой скелет (женщины?) в положении на спине скорченно. У локтя левой руки мужского костяка находился каменный топор группы Б из зеленоватого серпентинита. Он имел гладкий, отполированный до блеска корпус, без огранки, с пояском на втулке (рис. 2: 3 ). Длина топора – 12,6 см, диаметр втулки – 1,8 см. По замечанию автора раскопок, топор в употреблении не был ( Гумилевский , 1952; Кореневский , 1993. С. 81. Рис. 3).

Курган 2, погребение 7, Константиновское плато. Раскопки И. С. Гумилевского 1952 г. Погребение совершено в каменном ящике под навалом плит. Длина навала – 3,6 м, ширина – 2 м, высота – 0,8 м. Ящик ориентирован по линии север – юг. Он имел длину 1,97 м, ширину 0,9 м, глубину 0,84 м. В нем обнаружено два скелета. Нижний, предположительно мужской, лежал вытянуто на спине, головой на Юг. Поверх него находился женский (?) скелет в той же позе и с той же ориентацией.

В погребении найден граненый топор группы Д. Длина топора – 8,2 см; диаметр отверстия для насада – 1,6 см (рис. 3: 4 ). Украшения представлены двумя подвесками-стерженьками и бусами. Отмечен небольшой сосуд и 28 альчиков овцы ( Гумилевский , 1952; Кореневский , 1993. С. 81. Рис. 7).

Курган 1, погребение 2, Нежинская группа I. Раскопки С. Н. Кореневского 1982 г. Погребение в яме с заплечиками с последовательным впуском захоронений. Размеры ямы: по верху (на уровне обнаружения) - 2,6 х 2 м; на уровне ступеньки - 2,15 х 1,2 м; на уровне дна - 2,1 х 0,85 м. Яма ориентирована по линии юг – север. В заполнении беспорядочно попадались кости подростка и взрослого человека, 10 альчиков барана, медная молоточковидная булавка с перевитым стержнем. Глубина камеры – около 70 см.

На дне камеры лежал скелет мужчины (20–25 лет), на спине вытянуто. У левого плеча находился граненый каменный топор-молот из серпентинита, поблизости от стоп были найдены две перевитые подвески-стерженьки, и одна бронзовая подвеска обнаружена у левой берцовой кости. Под левой кистью отмечено пятно охры. У правой лучевой кости, на дне, лежал фрагмент нижней челюсти человека.

Топор-молот (рис. 3: 7 ) относится к типу граненых топоров группы Д. Он изготовлен из светлого серпентинита. Его длина – 12,2 см. Обушная часть опущена вниз. На самом диске обуха имеется выступ-кнопка. Отверстие для насада имеет диаметр 1,6 см ( Кореневский . 1988. С. 10–12).

Курган 1, погребение 6, Нежинская группа I. Оно совершено в каменном ящике размером 2,1 х 0,8 м. Ящик ориентирован по линии северо-запад - юго-восток. На дне ямщика находился скелет мужчины (зрелого возраста). Сохранность костей плохая. Заметны следы разрушения. Левая бедренная кость вывер- нута суставом наружу. Пяточные кости лежали на груди и у левой кисти. Другие кости стопы обнаружены в заполнении могилы. Под погребенным прослежена подстилка из бурого и белого тлена, а в области таза, костей ног (ниже колен) – пятна ярко-красной краски.

У правого локтя покойного находился каменный граненый топор (рис. 3: 5 ). Его длина 10 см, на спинке имеется валик. Валик также вырезан на обухе. Диск обуха снабжен выступом-шляпкой. Отверстие для насада имеет диаметр 2,3 см.

Курган 2, погребение 12, Нежинская группа I. Погребение совершено в каменном ящике, который был поставлен в одну яму с каменным ящиком погребения 10. Пространство между ящиками засыпано черноземом, мешаной землей и камнями. В этом пространстве обнаружены обломки сосуда с орнаментом, пронизки, составленные из мелких бус, пронизки с двумя шишечками, а также три гишеровых бусины.

Ящик имел размеры 2,1 х 0,6 м, ориентирован по линии северо-запад - юго-восток. На дне находилось парное захоронение мужчины и женщины. Оба скелета лежали на спине вытянуто, головами на юго-запад. Под погребенными прослеживался коричневый и белый тлен. В захоронении найдены обломки того же красноглиняного сосуда, фрагменты которого встречались и в пространстве между ящиками. Высота сосуда – 7 см. Орнамент нанесен оттиском шнура. Здесь же найдены кулон с 5 выступами и петелькой, а также гишеровые бусы и медные пронизи.

На дне ящика у плеча мужского скелета в землю был воткнут каменный топор из темного серпентинита длиной 15 см. Клин опора искусно вырезан. Его спинка плоская, брюшко сильно сужено. Лезвие расширяется в лопасть. Отверстие для насада имеет со стороны спинки диаметр 1,5 см, со стороны брюшка – 1,9 см, т. е. он немного расширяется книзу. Обушная часть опущена. Диск обуха отделен валиком, и на нем вырезана шляпка (рис. 2: 6 ).

Курган 5, погребение 8, Нежинская группа II. Погребение совершено в каменном ящике в южной части кургана. В восточной части профиля была зафиксирована прослойка выкида из этого захоронения. В западной части профиля четко видно – каменный ящик был впущен в предматериковый слой у края насыпи. Ящик был ориентирован с запада на восток и перекрыт тесаными плитами из известняка.

В захоронении найдены останки двух человек – взрослого мужчины 20–35 лет и подростка в возрасте инфантилис II (7–12/14 лет). Кости мужчины были еще в древности потревожены и отодвинуты в восточную часть ящика. От них сохранились крылья таза, бедренные и берцовые кости, ребра, позвонки. Кости подростка лежат в западной части ямы. Они сохранись плохо, но позволяют прийти к выводу, что покойный был положен на спину, головой на запад. Левая рука была вытянута вдоль туловища. У южной стенки лежат кости ног мелкого рогатого скота.

В могилу был поставлен небольшой сосуд высотой 9,8 см серого и охристого цвета. Каменный топор лежал в центральной части могилы. Он имеет гладкую коленчатую форму с опущенным обухом и лезвие в виде расширенной вверх и вниз лопасти. Длина топора – 12,5 см; вес – 325 г; отверстие для насада имеет диаметры 1,9 и 1,8 см, т. е. сужается книзу. Обушная часть наклонена вниз. Обух отделен кантом-валиком. Кнопки на обухе нет. Материал, из которого сделан топор, – мягкий сланец. Часть топора отслоилась. Втулка украшена вертикальной полосой с орнаментом в «ёлочку» (рис. 2: 4).

Курган 5, погребение 10, Нежинская группа II. Погребение расположено вплотную к стене-крепиде кургана в юго-западном секторе. Ящик перекрыт навалом из каменных плит. Все плиты сделаны из мягкого мелового известняка. Сам ящик сооружен также из плит белого мелового известняка и выделяется своим цветом среди всех ящиков кургана. Скелет лежал на спине вытянуто, головой на северо-запад. Он принадлежал мужчине в возрасте 20–35 лет. Дно погребения покрывал белый тлен с охрой. Особенно много охры было у окончания берцовых костей скелета.

На правой лучевой кости локтевого сустава находился каменный топор, положенный лезвием к туловищу. Длина топора – 11,8 см. Вес – 290 г. Топор гладкий полированный, без огранки корпуса, сделан из серпентинита (рис. 2: 2 ). Лезвие немного расширяется в лопасть вверх и вниз. Обушная часть наклонена вниз. Ее окончание (обух) не имеет выделения и выступа-шляпки. Отверстие для насада (диаметры – 2,0 и 1,6 см) сужается книзу. В юго-восточном углу ящика находился сосуд без орнамента, весь покрытый темным нагаром. Высота сосуда – 11,2 см.

Перейдем к обобщениям изложенного материала. В целом из курганов Кав-минводской группы нам удалось учесть 13 комплексов с каменными топорами и один – с каменной булавой. 4 комплекса являются основными и 9 впускными. Погребения с каменными топорами в Нежинских курганах были нередки, но их число вряд ли превышает 5 % общего количества захоронений.

Все погребения с каменными топорами однозначно мужские. Сами каменные топоры кабардино-пятигорского типа можно рассматривать, прежде всего, как оружие проламывающего ударного действия, а могилы с ними как воинские захоронения с оружием2. Антропологические анализы показывают, что это были люди или в возрасте 20–35 лет (т. е. в самом расцвете сил), или в относительно пожилом возрасте – 40–50 лет. Примечательно, что погребение с каменной булавой принадлежало человеку 45–55 лет, т. е. «старшему мужчине». Подобные возрастные рамки для воинов медно-бронзового века довольно редки. Дожить до такого возраста в то время вообще было непросто. От прочих захоронений с воинской символикой погребение с каменной булавой в остальном ничем не отличается.

Весьма интересно расположение погребений с оружием ударного действия в структуре курганов. Так, основное погребение (№ 14) кургана 1 Нежинской группы I относится к протосреднебронзовой группе захоронений, а в кургане 5 Нежинской группы II основное захоронение (№ 13) принадлежит долинскому варианту майкопско-новосвободненской общности. То есть комплексы эпохи средней бронзы с оружием ударного действия могли помещать в курганы к предку из предшествующей эпохи.

В кургане 2 на Константиновском плато (раскопки Э. В. Ртвеладзе) погребение 14 с каменным топором группы Д, как отмечалось выше, было впускным к основному захоронению 16, также содержащему каменный граненый топор.

Не зафиксировано случаев впуска погребений с каменными топорами в курганы, основные захоронения которых принадлежали мужчинам, погребенным без воинской символики, или женщинам. Вышеизложенная информация позволяет предполагать весьма высокий статус воинов в обществе племен Кавмин-водской группы, хотя мы не имеем примеров среди комплексов с каменными топорами захоронений с особенно богатым набором сопроводительного инвентаря. Иными словами, погребальная практика была связана или с военно-эгалитарными, или (существенно реже) с начальными военно-элитарными традициями престижа захоронения, при которых умершего могла выделять только одна золотая подвеска ( Кореневский , 2017).

Погребения с оружием ударного действия в основном были одиночными. Но в нескольких случаях можно отметить, что к захоронениям мужчин добавлялись погребения женщин. Женский труп при этом клали рядом или поверх мужского.

Формы могил с оружием ударного действия могут быть различными. В основном это каменные ящики, включенные в кольцевую систему родственных захоронений. Известно престижное погребение на уровне погребенной почвы на каменной выкладке, напоминающее майкопские погребения на галечной подстилке, также на уровне погребенной почвы. Одно захоронение совершено в белоснежном ящике из плит мелового известняка, еще одно – в деревянном срубе. А захоронение с каменным топором стало причиной разрушения могилы женщины и подростка.

Дух человека, погребенного с каменным топором, явно внушал страх его сородичам. Об этом свидетельствуют крупные навалы камня, многослойные перекрытия из каменных плит над каменными ящиками, плотное закрытие пазов вставками-камешками в навалах в захоронениях, где находилось такое оружие.

поздней бронзы Южного Урала, кроме находки в округе г. Тюмени ( Виноградов , 2018. С. 277. Рис. 2: 1 ), образуют иной, срубно-алакульский, тип.

Каменные топоры кабардино-пятигорских типов выделяются тщательной отделкой и великолепной шлифовкой поверхности. Отверстия для рукояток имели стандартные размеры (диаметры – 1,6–1,8 см). Восстановить их технологию изготовления без специального анализа еще проблематично, но они были явно произведениями местных оружейников – камнерезов. Истоки мастерства уходят в эпоху майкопско-новосвободненской общности, в комплексах которой были зафиксированы полированные гладкие топоры и молоты, имеющие скос обушной части вниз ( Кореневский , 2017. С. 88).

В погребальной практике, по наблюдению Г. Ф. Коробковой над находками из Нежинских групп, использовались новые орудия и орудия, уже бывшие в употреблении ( Кореневский , 1993. С. 86). Дважды отмечалась охра на топорах, воткнутых в дно могилы.

Культовый аспект оружия мог подчеркивать елочный орнамент на поясках, обрамляющих втулки. Топоры с таким оформлением втулки известны по случайным находкам из хут. Родниковского, из Кисловодска, с. Атажукино в Прикубанье ( Марковин , 1960. Рис. 9: 17, 19 ; 13: 41 ), а также в погребениях 1/8 с. Ногир, 21/3 с. Чегем I ( Кореневский , 1993. С. 22). Эта символика орнамента позволяет полагать, что он мог быть связан со знаками широко распространенного культа Древа Жизни. Такими мотивами или их отдельными элементами украшались гробницы военных лидеров предшествующей эпохи на широкой территории Предкавказья, Крыма и до Средней Европы.

Особое внимание в исследовании символики оружии ударного действия в погребальном обряде племен Кавминводской группы и Центрального Предкавказья следует уделить встречаемости каменных топоров с иными предметами трудовой деятельности. Последних изделий в погребениях Кавминводс-кой группы немного. Так, практически исчезли медные тесла ( Марковин , 1960, Рис. 20: 8 ), широко распространенные в эпоху майкопско-новосвободненской общности. Популярного у элиты майкопских племен сочетания топор и тесло нет вообще ( Кореневский , 2011; 2017).

Зато появились новые сочетания оружия и поделок из камня. Этими предметами являются т. н. терочники-куранты. Их формы были явно стандартизированы. Они представляют собой аккуратно выточенные каменные изделия в виде усеченного конуса с диаметрами: основания – 6–9 см, верхней плоскости – 4–8 см; и высотой (толщиной) 2–3 см. Куранты изготовлялись из твердых пород, например из базальта, гранита или диорита. Верхняя поверхность немного прогибалась внутрь, как ложе для обрабатываемой заготовки. Куранты в погребениях встречаются в количестве одного-двух экземпляров. Название «терочник» для них, конечно, условно.

В погребениях Кавминводской группы известно 9 находок курантов. Это погребения 1/19, 2/173 I Нежинской группы; погребения Константиновского плато 2/8, 2/12, 2/14 из раскопок Э. В. Ртвеладзе и 3/4 из раскопок В. И. Марковина; погребение 2/9 из кургана у г. Ракитной; погребение 5 из кургана у винсовхоза «Машук» и IV/8 группы «Три Камня».

Из 13 погребений с каменными топорами и керамикой Кавминводской группы куранты обнаружены в шести (см. выше). При этом в основных захоронениях они встречены 4 раза. Один курант найден в самом престижном комплексе с золотой подвеской погребения 5 кургана у винсовхоза «Машук». Таким образом, встречаемость каменных курантов с каменными топорами в погребениях Кавминводской группы не является случайной.

При этом надо отметить, что такие сочетания вещей (каменный топор и курант) плохо прослеживаются по комплексам с вытянутыми на спине костяками Верхнего Прикубанья, по погребениям могильников Кабардино-Балкарии: Чегем I, II ( Бетрозов, Нагоев , 1984), Лечинкай ( Батчаев , 1984), Кишпек ( Мизиев , 1984; Чеченов , 1984). Они зафиксированы лишь однажды: в погребении кургана 2 у с. Заюково на р. Баксан, где обнаружен сосуд Кавминводской группы.

С другой стороны, комплекс из боевого бронзового топора (типа Бичкин-Бу-лук) и двух терочников-курантов был найден в погребении 5 кургана 1 могильника Ильинский-1. Погребение было совершено в яме. В ней были размещены останки двух человек. Мужчина лежал на спине скорченно, и при нем находилась женщина, лежавшая на спине вытянуто. В этой же могиле были также найдены 10 небольших наконечников стрел с раздвоенным основанием ( Калмыков, Кореневский , 2001. С. 54–56. Рис. 2). Дата этого погребения – ГИН-10138: 4070 ± 50 ВР; 2866–2465 ВС. В данном случае мы сталкиваемся с близкими ритуалами воинских захоронений «позднеямных» племен северного Ставрополья и племен Кавминводской группы.

Г. Ф. Коробкова определила функциональную принадлежность курантов как наковаленок для обработки листового металла. На наковаленке из погребения 1/19 ею обнаружено две рабочие поверхности, на которых при увеличении под микроскопом были видны выбоины. Наковаленка из погребения 2/17 также имеет две рабочие поверхности – для обработки и тонкого и толстого листа ( Кореневский , 1990. С. 63).

Анализ находок курантов в захоронениях племен Кавминводской группы без каменных топоров очень интересен. Одна находка куранта связана с основным погребением 4 кургана 3 на Константиновском плато ( Марковин , 1971. С. 38. Рис. 13: 26 ). Два случая – погребения 1/19, 2/17 Нежинской группы I ( Кореневский , 1990) – это детские захоронения. Погребения 2/8, 2/12 на Константиновское плато, судя по небольшим размерам костяков – 110, 125 и 140 см, принадлежат подросткам ( Ртвеладзе , 1965. С. 20, 21). Все перечисленные выше комплексы с курантами на Кавминводах возможно интерпретировать как захоронения мужчин и отроков, так как ни в одном из них нет характерных женских украшений: костяных и бронзовых булавок, блях, дисковидных медальонов. При этом символика трудовой деятельности, связанная с наковаленкой-курантом, у племен Кавминводской группы могла передаваться по мужской линии по наследству, как показатель кланового мастерства.

Воинская символика наборов с топором и каменным курантом у племен поздней ямной культуры могла подчеркиваться также помещением в могилы стрел.

Сочетание в комплексе каменного топора и ладьевидной наковаленки встречено в ином культурном контексте – на левобережье р. Терек в районе ст. Галюгаев-ской во время раскопок там погребения 3 кургана 1 группы Галюгаевская 2.

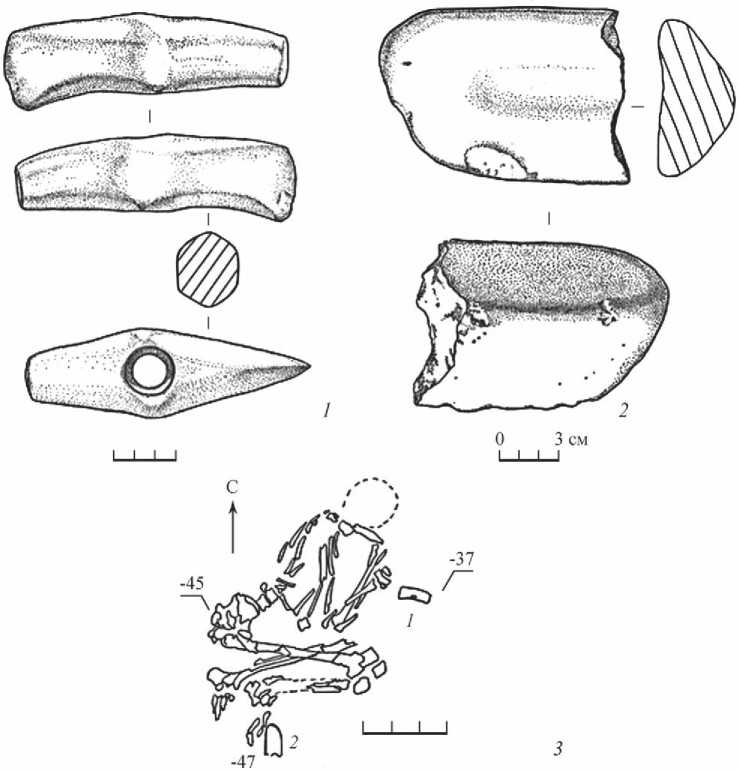

Погребение 3 кургана 1 группы Галюгаевская 2. Раскопки С. Н. Кореневского 1988 г. ( Кореневский , 1989). Группа расположена к северо-востоку от ст. Га-люгаевской Курского района Ставропольского края, на левобережье р. Терек, на небольшом всхолмлении, которое получило название Галюгаевская 2. Курган имел высоту около 0,5 м. Диметр кургана условно определяется в 20 м. Насыпь сложена желтоватой супесью, близкой по структуре к песку. В кургане найдено 7 захоронений, которые распадаются на две группы. Ранняя группа совершена на больших глубинах (около 1 м). Она представлена погребением 4 с покойным (мужчина 40–50 лет), положенным на спину скорченно, и парным погребением 7, где один скелет сохранил позу скорченно на спине, а вот второй явно побывал в огне. На обоих костяках отмечены следы красной краски. Дата захоронений соотносится с временем ямной культуры, но более точно в рамках энеолита – начала бронзового века не устанавливается.

Особую группу составили погребения в небольших ямах на глубинах 0,44–0,85 м: № 1 и 5 – дети, № 3 и 6 – взрослые. Погребенные в них лежат на боку скорченно, кисти рук – у лица. Группа занимает наименее древнее (по меркам медно-бронзового века) положение в кургане. Самым поздним (сарматского времени) является погребение 2 с костяком, положенным на спину вытянуто.

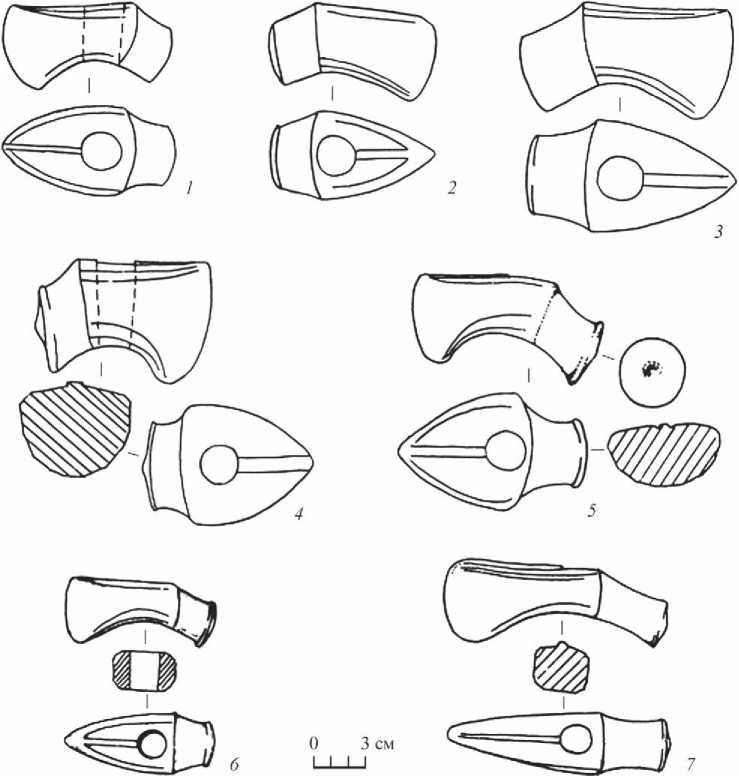

Каменный топор был найден в погребении 3, где скелет взрослого человека лежал скорченно на левом боку, руки согнуты в локтях, кисти – у лица, и был ориентирован головой на северо-восток. Ноги сильно согнуты в коленях, пятки подтянуты к тазу. Сохранность костей плохая. Череп разрушен ходкой бульдозера (рис. 6: 3 ).

Каменный топор находился перед грудью костяка. Его длина – 13,5 см. Корпус прямой и напоминает брусок. Отверстие для насада имеет верхний диаметр 2,5 см, нижний – 1,5 см. Клин топора имеет 6-стороннюю огранку со сглаженными границами граней. Орудие явно не принадлежит к топорам кабардинопятигорского типа и благодаря 6-гранному сечению клина выглядит довольно оригинальным среди каменных топоров с прямым корпусом без скоса обушной части вниз (рис. 6: 1 ).

В ногах, слева, находился обломок каменной наковаленки (рис. 6, 2 ) размером 12 х 8,5 см. Сечение наковаленки подтреугольное, удобное для постановки инструмента на сыпучий грунт. Рабочая поверхность имеет следы от ударов, вытянутые наподобие желоба.

Погребения с аналогичной позой покойных относятся к поздней группе захоронений бронзового века в Терском бассейне. Она занимает более молодую позицию, чем погребения северокавказской и катакомбной культур в курганах у ст. Мекенской. Авторами раскопок этих курганов был поставлен вопрос о синхронности таких погребений захоронениям срубной культуры ( Крупнов, Мерперт , 1963. С. 46). В настоящее время появление такой группы погребений можно, вероятно, соотнести с распространением скорченного на боку обряда ингумации в небольших ямах, сопоставимых по времени с Архонской группой захоронений в Северной Осетии периода перехода к эпохе позднего бронзового века, аликоновской группой погребений на Кавминводах и с более северными явлениями, которые связывают с распространением в Предкавазье носителей

Рис. 6. Комплекс погребения 3 кургана 1 группы Галюгаевская 2

1 – каменный топор; 2 – каменная наковаленка; 3 – план погребения ( 1 – топор; 2 – наковаленка)

погребальной обрядности лолинской группы захоронений ( Кореневский, Мимо-ход , 2011. С. 67).

Подобный пример показывает, что символика погребения с наковаленкой сохранилась у населения степного Предкавазья в переходный период от среднего периода бронзового века к позднему. Что же могла означать такая символика?

Для ответа на этот вопрос обратим внимание на встречаемость оружия и орудий в погребениях степной зоны Предкавказья в период после исчезновения племен майкопско-новосвободненской общности. Прежде всего, надо вспомнить комплекс погребения 10 кургана 3 могильника Лебеди I с каменным топором и литейными формами для топора (Гей, 1986. С. 18. Рис. 4: 3). Он четко показывал связь воинского престижа, обозначаемого наличием каменного топора, с кузнечным делом.

Устойчивое сочетание находок каменных топоров в погребениях Кавмин-водской группы с наковаленками-курантами могло означать связь воинского престижа человека с престижем мастера по обработке металла, кузнеца-умельца, оружейника. Подобная символика могла быть вполне в духе эпохи почитания статуса воинов-металлургов в погребальной практике. Она нашла наиболее активное отражение в комплексах племен Кавминводской группы и сохранилась до периода перехода от эпохи средней бронзы к поздней в среде терских племен степного Предкавказья.

Список литературы О символике погребений с оружием ударного действия у племен кавминводской группы и погребения с каменным топором у ст. Галюгаевской (эпоха средней и начала поздней бронзы)

- Археологические исследования в РСФСР. 1934-1936 гг. Краткие отчеты и сведения/Под ред. В. В. Гольмстен. М.; Л.: АН СССР, 1941. 327 с.

- Афанасьев Г.Е., 1976. Отчет о работе объединенной археологической экспедиции Пятигорского музея и СОНИИ в 1975 г.//Архив ИА АН СССР. Р-1. № 5445.

- Батчаев В.М., 1984. Погребальные памятники у селений Лечинкай и Былым//Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии. Т. 1. Нальчик: Эльбрус. С. 112-163.

- Бетрозов Р. Ж., Нагоев А.Х., 1984. Курганы эпохи бронзы у селений Чегем I и Чегем II (1-я и 3-я группы)//Археологические исследовании на новостройках Кабардино-Балкарии. Т. 1. Нальчик: Эльбрус. С.7-87.

- Виноградов Н. Б., 2018. Символы топора в социально-культовой практике у населения позднего бронзового века Южного Зауралья//SP. № 2. С. 273-282.

- Гей А. Н., 1986. Погребение литейщика новотитаровской культуры из Нижнего Прикубанья//Археологические открытия на новостройках. Вып. 1: Древности Северного Кавказа (Материалы работ Северокавказской экспедиции). М.: Наука. С. 13-32.

- Гумилевский И. С., 1952. Отчет о раскопках кургана 2 на Константиновском плато близ г. Пятигорска//Архив ИА РАН. Р-1 № 1495.

- Калмыков А. А., Кореневский С. Н., 2001. Новое погребение с бронзовым топором эпохи средней бронзы из степного Предкавказья//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. 2: Археология, антропология, палеоклиматология. М.: Памятники исторической мысли. С. 52-63.

- Кореневский С.Н.,1983. Отчет о раскопках на Кавминводах в 1982 г.//Архив ИА АН СССР. Р-1. № 000384.

- Кореневский С. Н., 1984. Отчет о работе Ставропольской экспедиции в 1983 году. Архив ИА РАН Р-1 № 00208.

- Кореневский С. Н., 1987. Отчет о работе Предгорного отряда Ставропольской экспедиции в 1986 г.//Архив ИА РАН. Р-1 № 00090.

- Кореневский С.Н., 1988. Нежинские курганы эпохи бронзы района Кавказских минеральных вод: археологические источники. М. 258 с.: ил. Деп. в ИНИОН АН СССР 16.11.1988, № 36109.

- Кореневский С. Н., 1989. Отчет о работе Предгорного отряда Ставропольской экспедиции в 1988 г.//Архив ИА РАН Р-1 № 00103.

- Кореневский С. Н., 1990. Памятники населения бронзового века Центрального Предкавказья. (Неженские курганы эпохи бронзы района Кавказских Минеральных Вод). М.: ИА РАН. 174 с.

- Кореневский С. Н., 1993. Погребения с каменными топорами эпохи средней бронзы в Центральном Предкавказье//Социальная дифференциация общества. (Поиски археологических критериев). М.: Наука. С.78-92.

- Кореневский С. Н.,1999. Культ стопы у племен юга Восточной Европы Предкавказья в эпоху энеолита и бронзы (археологические источники и некоторые вопросы развития древних верований).//Погребальный обряд. Реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений. М.: Восточная литература. С. 54-77.

- Кореневский С. Н., 2011. Древнейший металл Предкавказья. Типология. Историко-культурный аспект. М: Таус. 336 с.

- Кореневский С. Н., 2017. Оружие в комплексах культур начала медно-бронзового века (V-IV тысячелетия до н. э.): очерки военизации древних обществ по данным археологии. Подунавье, юг Восточной Европы, Кавказ, Ближний Восток). М.: ИА РАН. 283 с.

- Кореневский С. Н., Мимоход Р. А., 2011. Курганы позднего бронзового века у станицы Архонская в Северной Осетии: (по данным раскопок 1988 года). М.: ИА РАН. М. 120 с.

- Крупнов Е. И., Мерперт Н. Я., 1963. Курганы у станицы Мекенской//Древности Чечено-Ингушетии/Ред. Е. И. Крупнов. М.: АН СССР. С. 9-48.

- Марковин В. И., 1960. Культура плен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тыс. до н. э.). М.: АН СССР. 149 с. (МИА; № 93.)

- Марковин В. И., 1971. Курганы Константиновского плато у г. Пятигорска//КСИА. Вып. 127. С. 35-44.

- Мизиев И. М., 1984. Два кургана у селений Кишпек и Кызбурун III//Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии. Т. 1. Нальчик: Эльбрус. С. 88-111.

- Нечитайло А. Л., 1978. Верхнее Прикубанье в бронзовом веке. Киев: Наукова думка. 150 с.

- Ртвеладзе Э. В., 1965. Отчет о раскопках курганов на Константиновском плато в полевой сезон 1965 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 3230.

- Самоквасов Д. Я., 1908. Описание археологических раскопок и собрания древностей. М.: Синод. тип. 271 с. (Труды Московского комитета по устройству Черниговского археологического съезда.)

- Симакин Г. Я., 1967. Археологические работы в Ставрополье//Архив ИА РАН. № 3460.

- Чеченов И. М., 1984. Вторые курганные группы у селений Кишпек и Чегем II//Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии. Т. 1. Нальчик: Эльбрус. C.164-253.