О социальном статусе женщины из кургана 34 Калиновского могильника

Автор: Скрипкин Анатолий Степанович

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена определению социального статуса молодой женщины, погребенной в кургане 34 Калиновского могильника, располагавшегося на левом берегу Волги в пределах Волгоградской области. Особенностью этого погребения является наличие в нем предметов вооружения: меча и наконечников стрел, а также конской узды. Эти предметы маркируют прижизненный статус погребенной женщины как конного воина. Анализ погребального обряда сарматских захоронений свидетельствует о редких случаях нахождения в женских погребениях предметов вооружения, а также деталей конской упряжи. Письменные источники более раннего времени, относящиеся к савроматской истории, свидетельствуют об участии в ратных делах савроматских девушек. По обычаю того времени они должны были убить трех врагов, прежде чем выйти замуж. Эту информацию можно расценивать как своеобразную инициацию при переходе девушки в новый статус замужней женщины. Возможно, такой обряд сохранился и у сарматов первых веков новой эры. Это событие в определенной мере находит подтверждение в археологических параллелях, в обряде погребения и материальной культуре савроматских и среднесарматских племен, а также в их сходстве по антропологическим данным.

Сарматы, погребение, курган, калиновский могильник, вооружение

Короткий адрес: https://sciup.org/149130831

IDR: 149130831 | УДК: 930.26(470.45):726 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2018.2.4

Текст научной статьи О социальном статусе женщины из кургана 34 Калиновского могильника

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Скрипкин А. С., 2018. О социальном статусе женщины из кургана 34 Калиновского могильника // Нижневолжский археологический вестник. Т. 17, № 2. С. 51–57. DOI:

Калиновский курганный могильник исследовался отрядом Сталинградской археологической экспедиции под руководством В.П. Шилова в течение трех лет (1952– 1954 годы). В могильнике, который располагался на левом берегу Волги напротив районного центра Дубовка, были раскопаны 62 кургана [Шилов, 1959, с. 323–523].

В статье предпринимается попытка определения социального статуса женщины из кург. 34 этого могильника. Данное погребение было основным в небольшом кургане высотой 0,38 м и диаметром 8–12 метров. В кургане было еще одно разрушенное погребение ребенка, в котором найдены мелкие фрагменты лепного горшка.

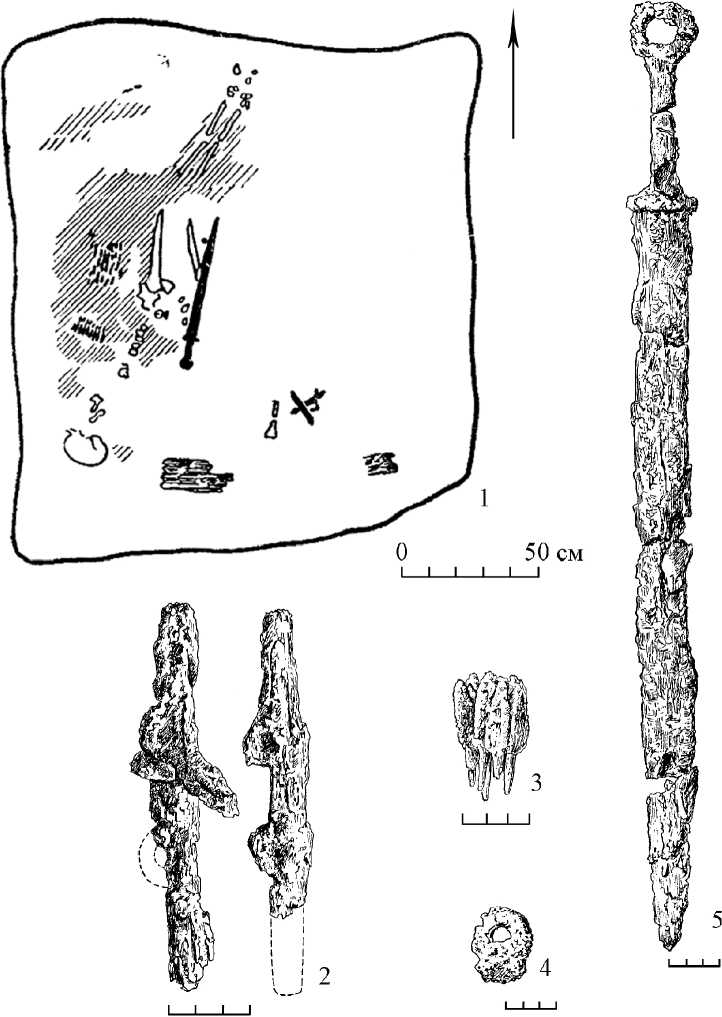

Женское погребение было сооружено в подквадратной яме со сторонами 1,95 х 1,75 м и глубиной 1,75 метра. Положение костяка оказалось близким к диагональному, несколько сдвинутым к СЗ углу. Погребенная была ориентирована головой на юго-запад, а ее череп – искусственно деформирован (рис. 1, 1 ) [Шилов, 1959, с. 390, рис. 29 ,1 ].

Определение пола и возраста погребенной в этом кургане было сделано В.В. Гинзбургом. Он охарактеризовал ее как женщину возмужалого возраста с искусственной деформацией черепа средней степени [Гинзбург, 1959, с. 562].

Интересен набор вещей, сопровождавших погребенную. Это двусоставные удила с псалиями, которые имели по две выступающие петли на каждой из них (рис. 1, 2 ); свыше 60 железных трехлопастных черешковых наконечников стрел, помещенных в кожаный колчан (рис. 1, 3 ); в области таза – круглая железная пряжка (рис. 1, 4 ); у правого бедра – железный меч с кольцевым навершием, общая длина которого 58 см (рис. 1, 5 ).

По вещам и обряду погребения этот комплекс следует отнести к среднесарматскому времени, однако один из признаков – искусственная деформация головы – наиболее типичен для позднесарматского времени. Сам обряд погребения, в частности, положение погребенной по диагонали подквадратной ямы с ориентировкой головы на юго-запад, наиболее характерен для среднесарматской культуры, как и меч с кольцевым навершием, а также колчан с большим количеством нако- нечников стрел. В позднесарматских погребальных комплексах наконечники стрел встречаются крайне редко и в небольших количествах. Псалии с выступающими петлями наиболее характерны для сарматских памятников двух последних веков до н.э. Встречаются они и в памятниках среднесарматского времени [Мыськов и др., 1999, с. 155–156, рис. 5], в ряде случаев их находки известны и в позднесарматское время. В.П. Шилов отнес это погребение к группе среднесарматских, датировав их I в. до н.э. – I в. н.э. В настоящее время дата среднесарматской культуры изменена в сторону ее омоложения. Возможно, это погребение датируется первой половиной II в. н.э., в котором отмечен один из ранних случаев искусственной деформации головы. По ряду деталей обряда погребение калиновского кургана 34 близко погребению из кург. 11 у с. Старица в Астраханской области. Здесь в небольшом кургане в подквадратной яме находился женский костяк, также несколько сдвинутый от основной диагональной оси к северо-западному углу, с признаками искусственной деформации черепа. По наличию довольно выразительного материала, в том числе и импортного происхождения, В.П. Шилов, исследовавший Старицкий могильник, датировал погребение в кург. 11 первой половиной II в. н.э. [Шилов, 1968, с. 310–323].

Необычность этого женского погребения состоит в наличии предметов вооружения, меча и колчана со стрелами одновременно, а также деталей конской упряжи, что подчеркивает статус погребенной как конного воина.

В составленной ранее далеко не полной выборке среднесарматских погребений Нижнего Поволжья, включающей 160 комплексов, за исключением нескольких парных (мужчина + женщина) и детских погребений, мужские составляли 76 захоронений, женские – 56 (в 11 случаях с детьми). В женских погребениях, кроме кург. 34 Калиновского могильника, еще в одном комплексе был найден меч, в другом – наконечники стрел. Не отмечено ни одного случая нахождения в одном погребении меча и наконечников стрел одновременно, не были обнаружены и детали конской упряжи.

Существенно отличаются мужские погребения от женских в плане наличия в них предметов вооружения. Из 76 мужских погребений в 48 найдены мечи или кинжалы, в 35 – наконечники стрел, мечи совместно с наконечниками стрел обнаружены в 21 погребении. Крайне редко в мужских погребениях находят детали конской упряжи: из всей выборки отмечено два таких случая.

Весьма редко предметы оружия встречаются и в раннесарматских женских погребениях II–I вв. до н.э., о чем свидетельствует специальное исследование, проведенное по материалам Нижнего Дона. Его результаты привели авторов к выводу, что «археологические данные не позволяют говорить о прослойке «военизированных» женщин в сарматском обществе этого периода» [Глебов, Толочко, 2016, с. 60].

Эти примеры свидетельствуют о том, что наличие предметов вооружения не характерно для женских захоронений последних веков до н.э. и первых веков н.э. и подтверждает тот факт, что основой воинского контингента сарматского общества являлись мужчины.

Сложной проблемой является определение социального статуса женского погребения из калиновского кургана 34. По погребальному обряду, учитывая небольшие размеры курганной насыпи, и по сопровождающим вещам к числу элитных его вряд ли можно относить. Меч, наконечники стрел – это обычная находка в рядовых мужских захоронениях. Престижные погребения среднесарматского времени обычно отличаются набором дорогой посуды, предметов, выполненных в зверином стиле, они, как правило, сооружены под наиболее высокими курганными насыпями в могильниках. Например, в том же Калиновском могильнике было открыто богатое женское погр. 8 из кург. 55, в котором обнаружены различная металлическая посуда, чаша из стекла, золотые серьги, золотая гривна и браслеты. И хотя оно являлось впускным в насыпь более древнего кургана, но при этом было сооружено в самом большом кургане в могильнике высотой 2,6 м [Шилов, 1959, с. 402–404].

В плане рассматриваемой проблемы представляет интерес сообщение Псевдо-Гиппократа о женщинах савроматов, о которых он пишет следующее: «Их женщины ездят верхом, стреляют из луков и мечут дротики, сидя на конях, и сражаются с врагами, пока они в девушках; а замуж они не выходят, пока не убьют трех неприятелей, и поселяются на жительство с мужьями не прежде, чем совершат обычные жертвоприношения. Та, которая выйдет замуж, перестает ездить верхом, пока не появится необходимость поголовно выступать в поход» [Псевдо-Гиппократ, 1990].

Из фрагмента этого трактата следует, что савроматские женщины в молодом возрасте участвовали в сражениях. После замужества они прекращали заниматься военным делом и посвящали себя семейным делам, воспитывали детей и только в экстраординарных случаях выступали в поход. Возможно, в трактате Псевдо-Гиппократа преувеличена обязанность савроматских женщин в выполнении предбрачного обычая, здесь мог сказаться широко распространенный мифологический сюжет о происхождении савроматов от легендарных амазонок. Однако, вероятно, положение женщин до брака и после него у савроматов отличалось. Не исключено, что молодые женщины до замужества могли принимать более активное участие в военных делах, а убийство врага рассматривалось как элемент инициации, необходимость которого объяснялась переходом в новый социальновозрастной статус замужней женщины.

В.В. Гинзбург возраст погребенной женщины в кург. 34 определял как возмужалый 2. Можно предположить, что и у сарматов начала нашей эры сохранялся обычай, который использовался в савроматском обществе.

Мной раньше отмечалось возрождение старых традиций, бытовавших в савроматс-кое время в период формирования среднесарматской культуры. Это выражалось в увеличении погребений под индивидуальной насыпью, в распространении диагональных погребений, в появлении серии коротких мечей с волютообразным навершием, лепной керамики, типологически близкой савроматской, в положении каменных плит в погребения и целых зеркал [Скрипкин, 1992, с. 29]. В последнее время эти наблюдения подтвердились и при анализе антропологического материала. Л.Т. Яблонский отметил «антропологическое сходство “савроматов” и сусловцев, которое может свидетельствовать в пользу ге- нетических связей тех и других» [Яблонский, 2017, c. 237]. Этот феномен пока не находит удовлетворительного объяснения по той причине, что между памятниками савроматско-го и среднесарматского времен существует значительный хронологический разрыв более чем в три века. Можно предположить, что в среднесарматское время происходит в какой-то мере возрождение мировоззренческих представлений предшествующего времени, разделенных несколькими веками. Все это не исключает и сходство в возрастной регламентации женщин в савроматское и среднесарматское время.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Женское погребение из калиновского кургана 34:

1 – план погребения; 2 – удила; 3 – наконечники стрел; 4 – пряжка; 5 – меч ( 2–5 – железо)

Fig. 1. The female burial from barrow 34 of the Kalinovskiy burial mound: 1 – plan of the burial; 2 – horse bit; 3 – arrowheads; 4 – buckle; 5 – sword ( 2–5 – iron)

Список литературы О социальном статусе женщины из кургана 34 Калиновского могильника

- Гинзбург В. В., 1959. Этногенетические связи древнего населения Сталинградского Заволжья (по антропологическим материалам Калиновского могильника)//Материалы и исследования по археологии СССР. № 60. М.: Изд-во АН СССР. С. 524-594.

- Глебов В. П., Толочко И. В., 2016. Женские погребения с оружием на Нижнем Дону в эпоху позднего эллинизма: Танаис и сарматы//Античная цивилизация и варварский мир Понто-Каспийского региона: материалы Всерос. научн. конф. с междунар. участием, посвящ. 70-летнему юбилею Б.А. Раева (Кагальник, 20-21 октября 2016 г.). Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН. С. 44-84.

- Мыськов Е. П., Кияшко А. В., Скрипкин А. С., 1999. Погребение сарматской знати с Есауловского Аксая//Нижневолжский археологический вестник. Вып. 2. С. 147-167.

- Псевдо-Гиппократ, 1990. О воздухе, водах и местности//Кавказ и Дон в произведениях античных авторов. Ростов н/Д: Русская энциклопедия. С. 61-67.

- Скрипкин А. С., 1992. Азиатская Сарматия. Проблемы хронологии, периодизации и этнополитической истории: научный доклад, представленный в качестве диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. М. 46 с.

- Шилов В. П., 1959. Калиновский курганный могильник//Материалы и исследования по археологии СССР. № 60. М.: Изд-во АН СССР. С. 323-523.

- Шилов В. П., 1968. Позднесарматское погребение у с. Старица//Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. Ленинград: Наука. Ленинградское отделение. С. 310-323.

- Яблонский Л. Т., 2017. На востоке скифской ойкумены. М.: Грифон. 400 с.