О сопоставимости территорий при расширении границ поиска аналогов на малоактивных и неактивных рынках

Автор: Шабалина Ольга Николаевна

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Финансы, денежное обращение и кредит

Статья в выпуске: 3 (210), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются особенностям работы оценщиков и экспертов в условиях низкой активности рынка. Автором выявлены и обоснованы основные критерии экономической сопоставимости территорий. Предложен методологический подход к выбору территорий, сопоставимых по экономическим характеристикам, в случае расширения территории поиска аналогов при их отсутствии в конкретном населенном пункте.

Расширение границ поиска объектов-аналогов, сопоставимость территорий по экономическим признакам, критерии сопоставимости населенных пунктов, методика оценки социально-экономического уровня развития регионов, территориальная асимметрия

Короткий адрес: https://sciup.org/170173039

IDR: 170173039

Текст научной статьи О сопоставимости территорий при расширении границ поиска аналогов на малоактивных и неактивных рынках

В настоящее время для большинства региональных рынков характерен дефицит рыночной информации либо полное ее отсутствие, что, безусловно, затрудняет работу оценщиков на подобных рынках.

Зачастую при отсутствии рыночной информации на рынке конкретного населенного пункта с целью реализации сравнительного и доходного подходов оценщики используют объекты-аналоги из других населенных пунктов. Согласно рекомендации пункта 11 Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» «если рынок недвижимости неразвит и данных, позволяющих составить представление о ценах сделок и (или) предложений с сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается расширить территорию исследования за счет территорий, схожих по экономическим характеристикам с местоположением оцениваемого объекта».

При этом, к сожалению, приведенная законодательная норма не перечисляет эти экономические характеристики, что нередко приводит к противоречиям как между оценщиками, так и при взаимодействии с экспертами при проведении экспертизы отчетов относительно того, какие территории допустимо выбрать в качестве сопоставимых при расширении территорий поиска объектов-аналогов, поскольку каждый оценщик и эксперт представляет эти крите- рии по-разному. Это понятие не раскрывается и в методологии оценки.

Выявленный законодательный и методологический пробел нашел свое отражение и в судебной практике, что продемонстрировано в таблице 1.

Отметим, что зачастую основой отрицательного решения комиссий по рассмотрению споров о величине кадастровой стоимости, указанной в отчете об оценке недвижимости, становится формулировка членов комиссии о некорректности расширения оценщиками территорий поиска аналогов либо о несопоставимости выбранных оценщиками населенных пунктов в качестве альтернативных для поиска аналогов с населенным пунктом, в котором расположен объект оценки.

Таким образом, сегодня в оценочном сообществе отсутствует единый методологический подход к выбору территорий, сопоставимых по экономическим характеристикам. Это лишний раз подчеркивает, что рассматриваемая проблема не имеет одного универсального и очевидного решения, требуется расширение системы поиска применяемых методик.

С целью решения описанной проблемы в рамках настоящей статьи предложены рекомендации по выявлению критериев сопоставимости населенных пунктов, а также возможный вариант их классификации по этим критериям.

го =г

ю

О. О

ф

го

ф

ф 5

ф

ф

сП со сП

го 00

ф

ю

ф ct О о 6 ф I 2

го

го го

О) со

го н ф

ю

го

О) со

го

ф 5

го

го

сП со о ю

О)

О) н сП со сП

ф

го

О) со

го

со сП

О) СК со СК

сП со

СК сП

го

ф го ф

2 го

Ф

го

ф

го

го

Ф

ф $ со о I и О

ю О

ф го го о О Ф

го

ф

го

го

Ct го 0Q

го

ф

ф

го

О) со

го

со сП

го

го

со сП

о. р

О) со сП

со н О)

со о

го го го го

О) со

го

О) н сП

О)

О)

сП т со

ф о го

S

ф го

ф

го

CD

Ф

Ф

Э

ф

О)

со сП

го

к

ф го

СК сП

го

4 О)

2 го 00

ф

О

О) со

О)

О) со

сП со

CD о

о

CD

со сП т сП

ф

О) со

О

ф го го о О Ф

ф о го

S

го т го

го

го

ф

о с

ГО ct О

ю о см

1 Для ознакомления с делами можно восспользоваться справочной правовой системой «КонсультантПлюс». URL:

Прежде всего проанализируем материалы, в которых так или иначе раскрывается понятие «сопоставимость территорий по экономическим признакам»:

-

1) критерии схожести (сопоставимости) территорий уточняется в Техническом задании на проведении оценки рыночной обоснованной арендной платы за встроенные помещения, являющиеся собственностью Российской Федерации и расположенные на территории поселений (версия от 1 июня 2006 года).

В указанном источнике рекомендуется в случае отсутствия объектов-аналогов непосредственно в населенном пункте расположения объекта оценки провести поиск объектов-аналогов в иных населенных пунктах субъекта или региона с сопоставимым экономическим потенциалом.

В качестве основных показателей, определяющих экономический потенциал населенного пункта, рекомендуется использовать численность населения и уровень его доходов , в качестве косвенных показателей предлагается анализировать информацию о стоимости жилья как наиболее доступную на рынке практически любого населенного пункта;

-

2) вкратце о поиске аналогов на малоактивных и неактивных рынках говорится в требованиях к Отчету об оценке недвижимого имущества ПАО «Сбербанк». В указанных требованиях при слаборазвитом рынке допускается подбирать аналоги из иных населенных пунктов с указанием критериев выбора, например, численность населения, уровень дохода населения, местоположение по отношению к «ключевой» транспортной магистрали и т. п.;

-

3) также вопросу сопоставимости территорий посвящены исследования Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки. В частности, в изданных центром справочниках приведены результаты исследований влияния на

цены и арендные ставки коммерческой недвижимости экономических характеристик городов, прежде всего численности населения и среднего уровня заработной платы в соответствующем населенном пункте 2 ;

-

4) имеющиеся в Фонде данных государственной кадастровой оценки отчеты об определении кадастровой стоимости земельных участков и объектов капитального строительства включают перечень ценообразующих факторов, учитываемых при определении кадастровой стоимости (см. URL: https://portal.rosreestr.ru ). В состав факторов стоимости также включены факторы, характеризующие социально-экономическое развитие территорий городов и муниципальных образований, а именно:

-

• численность населения в населенном пункте;

-

• численность населения в муниципальном районе, городском округе;

-

• среднемесячная заработная плата в муниципальном районе, городском округе;

-

5) еще одним источником в исследуемом направлении является статья М. Сухининой «Особенности оценки стоимости основных средств при слияниях и поглощениях», в которой говорится о том, что в случае отсутствия в пункте размещения объекта оценки аналогичных объектов целесообразно осуществлять поиск аналогов в других населенных пунктах этого региона или субъекта с аналогичным инвестиционным потенциалом. При этом указывается, что населенные пункты, в которых будет осуществляться поиск аналогичных объектов, должны быть расположены относительно транспортных магистралей , так же как населенный пункт объекта оценки, иметь одинаковую численность населения, среднюю заработную плату и аналогичную хозяйственную специализацию [12].

Таким образом, нами выявлено как минимум пять источников, в которых рассма-

2 Информация о вышедших справочниках Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки под руководством Л.А. Лейфера размещена на сайте

триваются критерии сопоставимости территорий по экономическим признакам.

Как можно заметить, во всех пяти представленных источниках повторяются два показателя – численность населения и уровень дохода (заработной платы) . Из этого можно сделать вывод о том, что эти показатели являются обязательным набором критериев сопоставимости территорий по экономическим признакам . Следовательно, именно на эти два показателя оценщикам стоит обращать внимание в первую очередь в случаях определения сопоставимости населенных пунктов.

Кроме того, в большинстве случаев дополнительные критерии уже учтены в основных критериях – численность населения и уровень доходов. В некоторых исследованиях подтверждается непосредственная зависимость стоимости жилой недвижимости от уровня заработной платы, например:

-

• исследования Приволжского центра финансового консалтинга и оценки (см. [14]);

-

• статья А.В. Кулькова «Влияние средней заработной платы и прожиточного минимума на стоимость жилья на примере города Смоленска» (см. [4]).

Критерий «расположение к основным транспортным магистралям» также находится в непосредственной связи с критерием «численность населения», поскольку исторически крупные населенные пункты располагаются преимущественно в непосредственной близости от крупных автомагистралей, учитывая высокую деловую активность таких территорий, и наоборот. Также чем выше численность населенного пункта, тем выше уровень транспортной и дорожной инфраструктуры.

Что касается специализации населенных пунктов, то она, как правило, остается схожей в рамках одного региона или субъекта, тем более небольшого по площади, что часто является одним из признаков малоактивных и неактивных рынков (например добыча и переработка полезных ископаемых, выращивание сельскохозяйственных культур, животноводство, рыболовство и сопутствующие направления). Специализация региона обусловлена в основном природно-климатическими особенностями его расположения.

Таким образом, утверждение о том, что основными показателями сопоставимости территорий являются численность населения и уровень его доходов, справедливо.

Рассмотрим непосредственно метод классификации территорий в зависимости от основных экономических показателей.

В поисках доступных для оценщиков инструментов были проанализированы различные методики комплексной оценки уровня социально-экономического развития регионов (см., например, [2, 3, 5–11]). Эти методики позволяют оценить уровень социально-экономического развития регионов с применением экспертных оценок, расчетных величин и рейтингования, с вычислением индивидуальных (частных) и комплексных (сводных) величин, определением системы количественных и качественных характеристик, расчетом интегральных индикаторов и индексов и т. д.

Наряду с явными достоинствами, обусловленными комплексностью оценивания, следует отметить сложность практического применения большинства этих методик (например, [11]) из-за необходимости сбора и обработки огромного массива статистических данных.

Учитывая это, нами сделана попытка модификации методики оценки социальноэкономического уровня развития регионов [11], ориентированной на применение небольшого количества показателей, с возможностью оценки экономического потенциала населенных пунктов с целью дальнейшего использования в сфере оценки.

Предложенная методика оценки экономического потенциала населенных пунктов включает пять этапов проведения необходимого анализа:

-

1) сбор и анализ показателей, характеризующих уровень экономического развития населенных пунктов;

-

2) количественная оценка территориальной асимметрии по уровню экономического развития, межтерриториальные сопоставления;

-

3) типологизация населенных пунктов по уровню экономического развития;

-

4) формирование вывода о сопоставимо-сти/несопоставимости населенных пунктов;

-

5) проверка модели на соответствие экономической целесообразности (проверка на «здравый смысл»).

Отметим, что при составлении рейтинга использовались только общедоступные и легкопроверяемые показатели официальной статистики, что позволяет избежать неточностей, связанных с субъективными оценками, делает результаты анализа максимально объективными и прозрачными. Источниками информации для анализа могут выступать данные Федеральной службы государственной статистики либо официальные данные муниципальных образований (или субъектов), регулярно публикующиеся на сайтах администраций населенных пунктов.

Результат проведенного в начале статьи исследования показал, что основными показателями, характеризующими экономический потенциал населенного пункта, являются численность населения и уровень дохода населения.

Для количественной оценки территориальной асимметрии по уровню экономического потенциала предложено использовать соотношение анализируемого показателя по отдельному населенному пункту к средней арифметической его величине по группе населенных пунктов.

Расчет соответствующего интегрального коэффициента ( К и ) проводился автором по следующей формуле в общем виде:

Ku = ПК1 X К2 X Кm X ... X K , где К1 – коэффициент по численности населения (определяется как отношение показателя численности населения для конкретного населенного пункта к среднему значению численности населения по всей группе населенных пунктов);

-

К 2 – коэффициент по уровню заработной платы (определяется как отношение показателя заработной платы для конкретного населенного пункта к среднему значению заработной платы по всей группе населенных пунктов);

Km … Kn – любые иные коэффициенты, связанные с характеристиками населенного пункта, используемыми в расчетах;

n – количество показателей, учитываемых при оценке экономического потенциала населенного пункта (в нашем случае – 2).

По результатам количественной оценки уровня экономического потенциала определяются группы населенных пунктов, потенциально возможных для расширения территории поиска аналогов.

Апробация предложенной методики проведена на примере населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа. Оценка количественных значений уровня экономического потенциала населенных пунктов округа представлена в таблице 2.

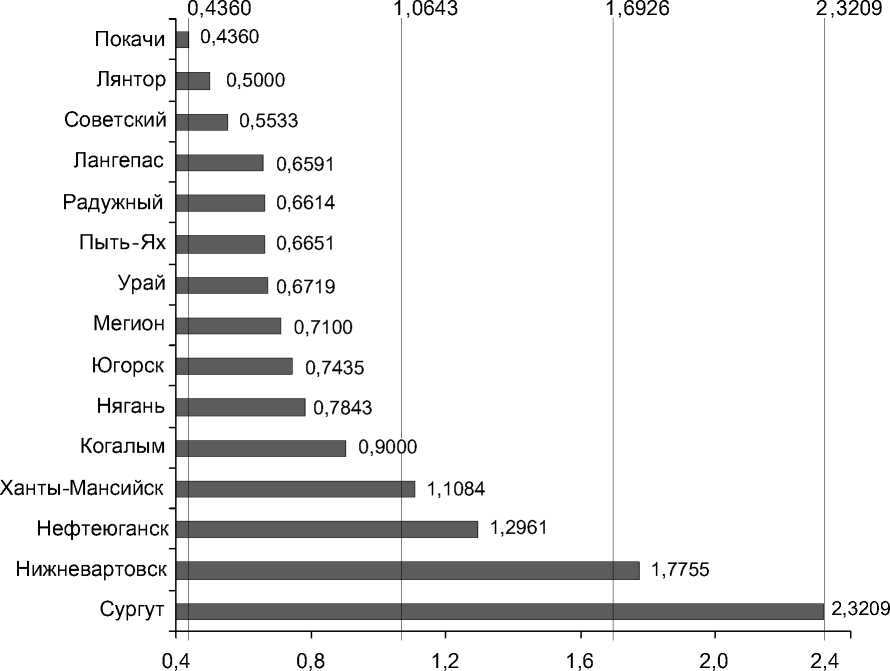

Дальнейшая типологизация населенных пунктов осуществлена на основе метода равноинтервального деления, что позволило распределить населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округа на три группы по следующим интервалам величин интегральных коэффициентов:

-

1) с высоким экономическим потенциалом (1,6926–2,3209);

-

2) с умеренным экономическим потенциалом (1,0643–1,6926);

-

3) с низким экономическим потенциалом (0,4360–1,0643).

Полученные интервалы интегральных коэффициентов позволяют ранжировать города региона по экономическому потенциалу (см. рис. на с. 57).

В результате получаем следующие группы населенных пунктов.

В первую группу городов, характеризующихся высоким экономическим потенциалом (интегральный коэффициент 1,6926–2,3209), входят два населенных пун-

Таблица 2

Интегральные коэффициенты экономического потенциала городов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Во вторую группу населенных пунктов, характеризующихся умеренным экономическим потенциалом (интегральный коэффициент 1,0643–1,6926), входят два населенных пункта – Ханты-Мансийск и Нефтеюганск. Эти города также являются крупными населенными пунктами в округе после городов Сургут и Нижневартовск и имеют весьма высокий промышленный и административный потенциал, что обеспечивает им возможность находиться на довольно высоком уровне после крупнейших промышленных центров.

Прочие города округа (Когалым, Нягань, Мегион, Радужный, Лангепас, Пыть-Ях, Урай, Лянтор, Югорск, Советский, Покачи) составляют третью группу (интегральный коэффициент 0,4360–1,0643) и характеризуются относительно небольшой численностью населения отсутствием каких-либо значимых особенностей развития (данные источника [18]).

Итак, мы выделили три группы населенных пунктов, сопоставимых по своему экономическому потенциалу. Следовательно, в случае расширения территории поиска

интегральный коэффициент

Рейтинг городов Ханты-Мансийского автономного округа по величине интегрального коэффициента аналогов будет обоснованным использование аналогов в населенных пунктах, относящихся к одной группе согласно представленной классификации.

Следует отметить, что приведенные диапазоны будут иметь индивидуальные значения в зависимости от региона исследования.

Таким образом, было реализовано четыре этапа алгоритма оценки уровня экономического потенциала населенных пунктов. Заключительный этап предложенной модели – ее проверка на «здравый смысл».

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что проверка предложенной модели на экономическую целесообразность (проверка на «здравый смысл») не вызывает каких-либо противоречий с приведенной классификацией населенных пунктов по экономическим потенциалам.

Приведем некоторые дополнительные рекомендации по применению предложенной методики:

-

1) не рекомендуется расширять территорию поиска аналогов за счет населенных пунктов, расположенных в других регионах, в силу возможных существенных различий в специализации субъектов, специфики природно-климатических условий и прочих факторов;

-

2) в случае наличия большого количества аналогов в рамках одной из групп населенных пунктов, потенциально пригодных для поиска аналогов, рекомендуется отдавать предпочтение аналогам, расположенным в населенных пунктах, величина интегрального коэффициента которых максимально приближена к величине интегрального коэффициента населенного пункта объекта оценки, с целью минимизации корректировки на местоположение;

-

3) не рекомендуется использовать указанные интегральные коэффициенты для расче-

- та корректировок на местоположение между населенными пунктами, поскольку в рамках предложенной методики не проводилось исследование относительно возможности применения интегральных коэффициентов в качестве коэффициентов, характеризующих местоположение объектов недвижимости.

Полагаем, что использование описанной методики обеспечит оценщикам и экспертам единый подход к определению критериев сопоставимости территорий с целью корректного расширения потенциальных регионов для поиска аналогов и позволит избежать соответствующих ошибок.

Список литературы О сопоставимости территорий при расширении границ поиска аналогов на малоактивных и неактивных рынках

- Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)»: приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 сентября 2014 года № 611. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

- Гирина А. Н. Методика оценки социально-экономического развития региона // Вестник ОГУ. 2013. № 8 (157). С. 82-87.

- Горемыкин В. А. Экономика недвижимости: учебник. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. 883 с.

- Кульков А. В. Влияние средней заработной платы и прожиточного минимума на стоимость жилья на примере города Смоленска // Синергия наук. 2017. № 12. С. 120-125.

- Меньщикова В. И. К вопросу об оценке уровня социально-экономического развития региона // Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 9. С. 123-128.