О создании "Мощной научно-технологической базы"И необходимости усиления государственной поддержки ученых и инновационного бизнеса в России

Автор: Клыпин Андрей Владимирович

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Управление экономическим развитием

Статья в выпуске: 3 т.21, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья является исследовательским откликом на задачу по развитию научно-технологической базы, поставленную Президентом России в Послании Федеральному собранию в 2019 году. Научно-технологическая база раскрывается в качестве более обширного понятия. Оно включает в себя не только материально-технические объекты - в него укладываются человеческие ресурсы, занятые исследованиями и разработками. Выявляется недостаточность текущих мер государственной поддержки исследователей и разработчиков, которые сводятся преимущественно к конкурсному финансированию ученых и маловостребованным налоговым льготам для инновационного бизнеса. Обосновывается необходимость не только реализации крупных научно-технологических инфраструктурных проектов, но и увеличения объемов бюджетной (базовой) поддержки исследователей и разработчиков через рост фактических заработных плат из расчета полной рабочей ставки, предоставление льготных ипотечных кредитов, расширение налоговых льгот для инновационного бизнеса, а также развитие модели «квалифицированного заказчика». Анализ проводился на основе изучения российских нормативных правовых актов, определяющих государственную научно-техническую политику, а также материалов российских и международных статистических баз данных. Результаты исследования применимы для представителей органов исполнительной власти, а также широкого круга специалистов, интересующихся проблемами научно-технологической политики в России.

Научно-технологическая база, научно-технологические проекты, инфраструктура исследований и разработок, бюджетное финансирование, конкурсное финансирование, инновационный бизнес, налоговые льготы, квалифицированный заказчик

Короткий адрес: https://sciup.org/149130091

IDR: 149130091 | УДК: 332 | DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2019.3.13

Текст научной статьи О создании "Мощной научно-технологической базы"И необходимости усиления государственной поддержки ученых и инновационного бизнеса в России

DOI:

В Послании Федеральному собранию в 2019 г. Президент России в качестве последнего из четырех приоритетов для решения системных проблем экономики отметил подготовку современных кадров и создание мощной научно-технологической базы [Послание ...]. Тезис прозвучал таким образом, что акцент в нем был сделан на кадровой составляющей, а слова о науке выступили своего рода добавочным звеном, однако то, что научно-технологическое развитие вошло в список приоритетных направлений государственной политики, нельзя не считать положительным аспектом. В то же время, исходя из характера поставленных задач, есть риск, что заявленные меры могут стать малодейственными инструментами по развитию сферы НИОКР и инноваций в России, поскольку упускаются из виду вопросы по усилению бюджетной (базовой) поддержки научно-исследовательского персонала, а основным механизмом финансовой поддержки ученых и разработчиков остается конкурсное финансирование. При этом стимулирование инновационной активности бизнеса с помощью имеющихся налоговых льгот является непопулярной мерой, что также выступает сдерживающим фактором.

На протяжении последних лет финансовая модель российского сектора исследований и разработок претерпевала существенные изменения. Это происходило в части привязки финансирования НИОКР к конечной результативности научно-исследовательских организаций [Денисов и др., 2016; Ильина,

2016], перехода от государственного сметного финансирования исследований и разработок к конкурсным механизмам (со стимулирующими выплатами) в рамках государственных заданий бюджетных учреждениям [Ка-чак и др., 2012], роста федеральных расходов на государственные научные фонды [Ильина и др., 2017], концентрации основных объемов расходов на науку в ограниченном числе отраслевых государственных программ [Клы-пин, 2016].

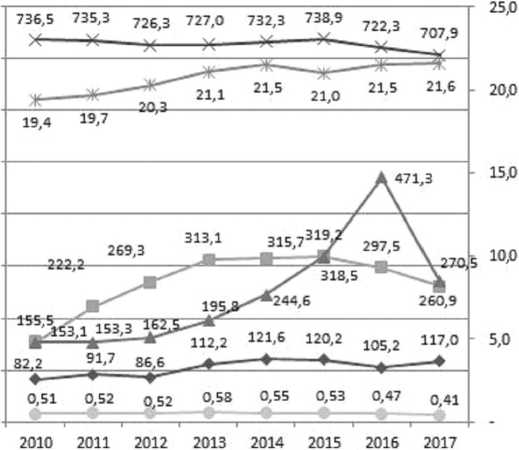

Нефтяной кризис 2014 г. с последующей девальвацией рубля, а также западные санкции существенно сжали возможности федерального бюджета, что (в отсутствие рассмотрения гражданской науки в качестве одного из ключевых приоритетов национальной политики) негативно отразилось на финансовой поддержке исследований и разработок со стороны государства. Непоследовательность мер по финансовому обеспечению науки со стороны государства проявилась в сокращении в определенные периоды темпов роста финансирования фундаментальных исследований при росте расходов на прикладную науку (2011–2012 г.) и наоборот (2016–2017 гг.) (см. рисунок).

Наряду с этим при падении общих объемов расходов федерального бюджета на гражданскую науку в 2015–2016 гг. произошло существенное увеличение финансирования прикладных исследований в области национальной обороны, что свидетельствует о приоритизации науки оборонного характера со стороны государства в этот период. В 2017 г., согласно данным федерального закона «Об ис-

800,0

700,0

600,0

500,0

400,0

300,0

200,0

100,0

0,0

-

— ♦— Расходы федерального бюджета на фунда ментал ьн ые иссл едов ан ия (гражданская наука), млрд руб.

-

- •- Расходы федеральногобюджетана прикладныеисследования (гражданская наука), млрд руб.

-

— *— Расходы федерального бюджета на прикладныеисследования в области национальной обороны (открытая часть), млрд руб.*

)( Численность научно-исследовательского персонала, тыс. чел.

-

— ■*—Доля высокотехнологичных и наукоемкоемких отраслей в ВВП, %** (значения по оси справа)

Расходы федерального бюджета на гражданскую науку, в % к ВВП (значения по оси справа)

Рисунок. Динамика некоторых показателей научно-технологического комплекса России в 2010–2017 гг.

Примечание. Составлено автором по: [Федеральные законы ...; Численность персонала ...; Доля ...; Финансирование ...]. В части расходов на прикладные научные исследования в области национальной обороны учитываются расходы по разделу/подразделу 0208 кодов бюджетной классификации «Прикладные научные исследования в области национальной обороны». Данные по доле высокотехнологичных и наукоемких производств за 2010–2013 гг. приведены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОКВЭД 2007, данные за 2014–2017 гг. приведены в соответствии с классификатором ОКВЭД2.

полнении федерального бюджета за 2017 год», произошло существенное снижение объемов расходов на прикладные научные исследования в области национальной обороны, однако их объем по-прежнему превышает расходы на прикладные научные исследования гражданского назначения.

В конце 2018 г., перед Посланием Президента Федеральному собранию, на государственном уровне был принят важный документ, определяющий во многом содержание дальнейшей государственной научно-технической политики в стране, – национальный проект «Наука» (далее – НП «Наука»). НП «Наука» явился следствием задач, поставленных Президентом России в «майском указе» 2018 г. [О национальных ...] и озвученных главой государства на заседании Совета при Президенте по науке и образованию в ноябре 2018 г. [Стенограмма ...], в частности о необходимости получения прорывных открытий и разработок, которые позволят создавать отечественную продукцию мирового уровня.

Согласно НП «Наука» [Паспорт ...] работа по развитию сектора исследований и раз- работок в России должна строиться по 3 основным направлениям (в рамках федеральных проектов) и включать развитие: 1) научной и научно-производственной кооперации; 2) передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок; 3) кадрового потенциала в сфере исследований и разработок (см. таблицу).

Анализ положений федеральных проектов НП «Наука» показал, что первые два из них имеют явную нацеленность на развитие (строительство) крупных научных и научнопроизводственных комплексов и обеспечение исследователей научным оборудованием (научно-образовательные центры, научные центры мирового уровня, центры коллективного пользования и уникальные научные установки, установки класса «мегасайенс»). В основу третьего федерального проекта, вместе с поддержкой аспирантуры, а также лабораторий и проектов под руководством молодых исследователей, заложено создание центров развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий. Однако в качестве единственного механизма

Таблица

Федеральные проекты в структуре национального проекта «Наука»

|

Наименование федеральных проектов |

Задачи федеральных проектов |

|

Развитие научной и научно-производственной кооперации |

|

|

Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации |

|

|

Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок |

Формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов |

Примечание. Составлено автором по: [Паспорт ...].

финансирования развития кадрового потенциала в науке в нем указан только механизм «грантовой» поддержки научно-исследовательского персонала (или иначе – механизм конкурсного финансирования). Таким образом, в направленности инструментов поддержки сектора исследований и разработок НП «Наука» явно виден акцент на развитие преимущественно научно-технологической инфраструктуры и приборной базы. При этом касательно основных принципов государственного финансирования сектора исследований и разработок выдерживается ранее намеченный Правительством России тренд усиления конкурсных процедур финансирования посредством грантов.

Однако динамика развития российской сферы НИОКР в настоящий момент свидетельствует о том, что та финансовая поддержка ученых, которая имеется, недостаточна для решения задачи научно-технологического прорыва. Бизнесу, от которого государство ждет инвестиций в науку, также нужны новые материальные стимулы. Статистика показывает уменьшение численности научно-исследовательского персонала в России в 2015– 2017 гг. (см. рисунок), при этом с 2000 г. данный показатель снизился на 20 % и расчеты некоторых авторов обосновывают перспективу его дальнейшего снижения [Михалева, 2015]. Кроме того, сегмент высоких техноло- гий растет весьма слабо 2, что не соответствует ранее поставленной Президентом России задаче по увеличению доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в экономике на 30 % относительно уровня 2011 г. [О долгосрочной ...]

О сущности понятия научно-технологической базы и реализуемых в настоящее время в России мерах по поддержке ученых и инновационного бизнеса

Анализируя положения Послания Президента Федеральному собранию 2019 г. в части, касающейся научно-технологического развития, следует отметить, что, исходя из опыта развитых стран, технологический прорыв в экономике, как правило, всегда связан с развитием высококлассной научно-технологической базы, что обеспечивается существенными финансовыми вложениями в создание и поддержку современных научных объектов и оборудования. Однако следует уточнить, что передовая научная инфраструктура и научные кадры – сущности единого целого. Доказательным аргументом в пользу данного положения является определение разницы между понятиями «материально-техническая база» науки и «научно-технологический потенциал». Так, руководствуясь ресурсным подходом, под научно-технологическим потенциалом следует понимать набор человеческих, материально-технических, а также информационных ресурсов [Семенов, 2013], а материально-техническая база в рамках организационного подхода предстает только одним из элементов научно-технологического потенциала (относительно статичным) [Парфенова и др., 2016]. Таким образом, при использовании любого из названных подходов «научно-технологический потенциал» является понятием более обширным, чем «материальнотехническая база». Возникает вопрос: возможно ли отождествлять понятия «научно-технологическая база» и «научно-технологический потенциал»? При этом целесообразно учесть, что «применительно к экономической деятельности термин “потенциал” практически всегда семантически связан со способностью и возможностью какого-либо общественного актора выполнить поставленные при определенных условиях им самим или извне задачи» [Фролов и др., 2014]. Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько высока значимость проблематики, на решение которой направлено использование данных понятий. И следует допустить, что, когда речь идет о решении задач государственного масштаба, связанных с развитием науки и технологий в стране в целом, целесообразным является более широкое представление исследуемого объекта.

В этой связи современная научно-технологическая база – это широкое понятие, включающее в себя не только передовые научные объекты, здания и сооружения, приборы и оборудование, но также и научно-исследовательский персонал, реализующий свою деятельность с их использованием. Причем, принимая в расчет численность такого персонала, следует иметь в виду не только научно-исследовательские кадры, вовлеченные в создание новейших военных разработок для защиты от внешних угроз, но и кадры, которые решают фундаментальные и прикладные научные задачи в гражданских отраслях, в том числе в целях создания конкурентной продукции для внутреннего потребления и экспорта. Критически важно, чтобы в состав такой продукции входили современные товары повседневного спроса:

экологичные продукты питания, высокотехнологичная одежда и обувь, инновационные лекарственные препараты, машины и оборудование, строительные технологии. Обоснованием тому являются результаты анализа, показывающие, насколько высока в настоящее время зависимость страны от зарубежных поставок по этим направлениям [Бадирова и др., 2017; Кругляк и др., 2018; Миронова, 2018].

Отсюда следует предположить, что развитие научно-технологической базы не должно сводиться к реализации преимущественно инфраструктурных проектов и развитию в основном конкурсного финансирования научных исследований и разработок, а должно включать в себя совершенствование и расширение других мер финансовой поддержки ученых и разработчиков, а также инновационного бизнеса , под которым следует понимать совокупность компаний, активно использующих результаты интеллектуальной деятельности и выпускающих продукцию (товары или услуги), существенно превосходящую по некоторым свойствам предшествующие аналоги, или продукцию, совершенно новую для рынка .

Для того чтобы доказать необходимость дополнительных мер поддержки научно-исследовательского персонала, а также инновационного бизнеса в России, далее проведем обзор задач научно-технической политики, поставленных на государственном уровне, в ретроспективе. Для этого обратимся к «майским указам» Президента России, подписанным в 2012 г., в которых содержалось более 200 поручений, направленных на улучшение жизни населения России.

«Майские указы» 2012 г. закрепляли множество задач по развитию науки и технологий с числовыми параметрами: рост высокотехнологичного сектора и расходов на НИОКР, включая финансирование научных фондов, повышение позиций российских университетов в мировых рейтингах, увеличение числа публикаций исследователей в журналах мирового уровня, рост зарплат научных работников.

Оставив за рамками данной статьи исследование причин неисполнения указов Президента касательно роста общего объема расходов на НИОКР и доли высокотехнологичных производств, следует отметить, что за- дачи по повышению средней заработной платы научно-педагогических кадров и обеспечению их комфортным жильем остались также нерешенными. Причем вызывает серьезные опасения формальность в достижении показателя, связанного с ростом заработной платы преподавателей вузов и научных сотрудников. Известно, что зарплаты ученых формально выросли и доведены до уровня 200 % от средней по региону. Однако во многих случаях произошло это путем дробления ставок [Ушаков, 2018]. То есть по факту в научных и образовательных организациях научно-исследовательский персонал, оформленный на 0,25–0,5 ставки, продолжил осуществлять свою деятельность в течение полного рабочего дня, получая при этом прежнюю заработную плату. Однако при пересчете полученного дохода в пропорциях полной ставки заработная плата персонала (данные по которой формируют статистические службы) становится соизмеримой с 2-кратной по региону, что, безусловно, недопустимо.

Также на текущий момент остается нереализованным развитие особых условий выдачи банковских займов для научно-исследовательского персонала с целью покупки жилья. На фоне экономической нестабильности и девальвации рубля в конце 2014 г. программа льготного ипотечного кредитования молодых ученых через АИЖК была упразднена в короткие сроки. Следует обратить внимание на тот факт, что в федеральном бюджете на 2019 и 2020–2021 гг. на мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых и строительство общежитий заложено всего около 289,8 млн руб., в то время как объем субсидий российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» (ранее – АИЖК) на возмещение недополученных доходов по выданным жилищным кредитам в 2019 г. должен составить 9,2 млрд руб., в 2020 г. – 11,5 млрд руб., в 2021 г. – 11,1 млрд рублей [О федеральном ...]. На настоящий момент к действующим ипотечным программам «ДОМ.РФ» относятся программы покупки новостроек, приобретения готового жилья, перекредитования и рефинансирования, покупки квартир под залог, семейная ипотека (для семей с 2 детьми и более), а также военная ипотека для участников накопительно-ипотеч- ной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Льготная ипотечная программа для ученых, реализуемая на общегосударственном уровне через АО «ДОМ.РФ», отсутствует. Льготная ипотека для ученых действует только в Московской области [Программа ...], однако претендовать на нее могут исключительно исследователи, участвующие в разработке технологий, соответствующих перечню критических технологий Российской Федерации (Указ Президента России от 07.07.2011 № 899), или те, кто участвует в ОКТР с практическим применением, включая оборонный заказ.

Данным проблемам нужна основательная проработка. Вопрос реального повышения заработной платы научно-исследовательского персонала и преподавателей должен находиться на повестке профильных органов исполнительной власти и предполагать разработку комплекса мер и последовательных корректирующих мероприятий. Что касается возобновления программ льготной ипотеки для ученых на общегосударственном уровне, это требует в первую очередь инициативных и согласительных действий со стороны не только органов исполнительной власти, но и Правительства России. Логика в решении данных вопросов предлагается следующая. Если в стране стоит задача добиться успехов в научно-технологическом развитии в гражданском секторе, причем сопоставимых с развитием технологий для ОПК, то материальное обеспечение и льготы по жилью для ученых должны быть соизмеримы с льготами и денежным содержанием для военных.

В последние годы проблемам государственной финансовой политики в части поддержки российских исследователей посвящались работы, в которых критично оценивались шансы практической пользы от увеличения доли конкурсного финансирования в общем объеме государственных средств, направляемых на науку. В.Л. Тамбовцевым, в частности, приводились доказательства отсутствия научной обоснованности такой политики с указанием, среди прочего, на то, что в России она усиливает неопределенность жизненных перспектив для исследователей в силу низкой емкости рынка профессионального труда и небольшого числа фондов, финансирующих исследования [Тамбовцев, 2018]. Н.Г. Кура- кова при этом обращала внимание на сложность в проведении экспертизы конкурсных заявок и риски формализации высоких результатов научной деятельности в качестве одних наукометрических показателей [Курако-ва, 2015], по которым оцениваются финансируемые из бюджетных средств научно-исследовательские проекты в России.

Что касается государственного финансирования инновационного бизнеса, то есть инновационных предприятий и организаций, активно ведущих работу в сфере НИОКР, анализ показывает, что, несмотря на использование в России многих инструментов поддержки инноваторов, в этой области по-прежнему присутствует ряд серьезных проблем и недостатков. Их решению, согласно ряду исследований [Ильина и др., 2016], должно способствовать развитие механизмов налогового стимулирования бизнеса к вложениям в НИОКР. При этом, как отмечают другие авторы [Черных и др., 2018], льготы не должны быть направлены на поддержку только лишь проектов, соответствующих текущим научно-технологическим приоритетам в стране (они ведь могут меняться. – А. К. ), что подчеркивает необходимость проведения гибкой политики в ходе государственной поддержки инновационного бизнеса. Исследователи также обращают внимание на целесообразность освобождения инновационных компаний, использующих в своем производстве результаты интеллектуальной деятельности, от уплаты НДС (на срок до 5 лет) и изменения принципов учета произведенных расходов на исследования и разработки. В частности, в случае использования инвестиционного налогового кредита предлагается переход в сторону фактического снижения суммы исчисляемого налога на прибыль взамен отсрочки по его уплате [Черных и др., 2018]. Кроме того, подчеркивается необходимость введения ускоренных норм амортизации оборудования и зданий, используемых для их осуществления, и возможности стопроцентного списания расходов на приобретение активов, применяемых в инновационной деятельности в первый год реализации такой деятельности [Седаш и др., 2018]. Следует отметить, что данные меры в различных зарубежных странах вариативны [Ермакова и др., 2015] и практикуются уже многие годы, доказав свою эффективность.

Текущие задачи по развитию научно-технологической базы, проблемы их реализации и предложения по усилению бюджетной (базовой) поддержки исследователей и разработчиков, а также инновационного бизнеса

В соответствии с Посланием Президента Федеральному собранию, «майским указом» Президента России 2018 г. и НП «Наука» в России планируется создание 15 научно-образовательных центров мирового уровня, реализация крупных проектов по развитию инфраструктуры для исследований и разработок и приборной базы. Данные меры представляются обширными, однако возникает вопрос: достаточно ли этого, чтобы изменить негативный тренд снижения численности научного персонала и низкие темпы роста высокотехнологичных производств? Проблема в том, что в стране ранее уже выдвигались и реализовались в той или иной степени инициативы по развитию масштабных научно-технологических проектов и стимулированию инноваций в отдельных регионах. Существенные объемы государственных средств направлены на создание инновационного центра «Сколково», технопарков в сфере высоких технологий, особых экономических зон технико-внедренческого типа, инновационных территориальных кластеров, национальных исследовательских и федеральных университетов, других научно-технологических и инновационных государственных проектов. Однако на основе данных Росстата можно сделать вывод о том, что в настоящее время обрабатывающие производства в стране – в числе секторов экономики едва ли ни с наименьшими темпами роста (2018 г. – 1,5 %) [Клыпин].

В своем Послании Федеральному собранию Президент обратил внимание на потребность в экономике, растущей темпами выше среднемировых, а также озвучил широкий набор новых мер социальной поддержки граждан, среди которых субсидии врачам и учителям для переезда в сельскую местность («Земский доктор», «Земский учитель»), развитие предпринимательских инициатив, поддержка рабочих специальностей, а также трудоустройство безработных через механизм социального контракта. При этом, как было отмечено выше, основные меры и задачи в части поддержки специалистов в сфере науки и технологий можно свести, по сути, к поддержке инфраструктурных научно-технологических проектов и развитию конкурсного финансирования кадров, что в силу приведенных в этой статье обоснований обусловливает необходимость реализации альтернативных мер государственной научно-технической политики.

Не требует опровержения целесообразность задачи развития кадрового потенциала, прозвучавшей в Послании Президента Федеральному собранию 2019 г., в частности «о необходимости поддержки специалистов, способных работать на передовых производствах, создавать и использовать прорывные технические решения» [Послание ...]. Однако такого рода специалисты в значительной части и представляют тот научно-исследовательский персонал, численность которого в последнее время в стране снижается и который критически необходим для технологического прорыва экономике. Также существенным является формирование выгодных условий для представителей инновационного бизнеса, которые становятся завершающим звеном в цепочке создания прорывных исследований и технологий, их трансфера и воплощения в новой продукции. В современном мире потребность в создании благоприятных условий для материального стимулирования врачей и учителей, военнослужащих, а также представителей рабочих профессий остается крайне важной для любого государства, и Россия – не исключение. Однако анализ показывает, что без роста внимания к деятельности исследователей и разработчиков, отнесения их работы в ранг по-настоящему престижной и уважаемой (что может на практике быть реализовано в первую очередь через увеличение объемов их базового денежного содержания) невозможно добиться прорыва в гражданских отраслях экономики.

Для России с 19-миллионным населением с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума [Численность населения ...] комплексная долгосрочная социальная поддержка граждан, отвечающая их потребностям, возможна не столько при ускоренном экономическом росте тем- пами выше среднемировых, сколько при поступательном экономическом развитии интенсивного типа с ярко выраженной научно-технологической составляющей. Представляется, что, формируя такую экономику, требуется направлять существенную часть финансовых средств в науку, знания, технологии, компетенции, причем на системной основе и в значительных объемах, реализуя усиленные меры по поддержке ученых и разработчиков. Однако сведение такой поддержки только к конкурсному финансированию и развитию инфраструктуры в отсутствие благоприятных условий денежного содержания научно-исследовательского персонала и льготного налогообложения для инновационного бизнеса, по всей вероятности, является весьма узконаправленной государственной политикой. Тогда какая государственная научно-техническая политика является комплексной и в чем заключаются альтернативные меры бюджетной (базовой) поддержки ученых и инновационного бизнеса?

Комплексная государственная научно-техническая политика – это политика, которая формирует одновременно и благоприятные материальные условия (денежное содержание), и необходимые технические условия (здания и сооружения, приборы и оборудование) для сектора исследований и разработок и включает в себя не только конкурсную поддержку получателей государственных средств, но и достойное бюджетное (базовое) обеспечение персонала, занятого в сфере НИОКР, а также благоприятные условия для функционирования и развития инновационного бизнеса. В контексте реализации новых мер государственной научно-технической политики это подразумевает необходимость не только развития масштабных инфраструктурных проектов и поддержки конкурсного финансирования, которые также важны, но и осуществление стабильных инвестиций в фундаментальную науку, а также стимулирование бизнеса к прикладным научным исследованиям. Средствами для достижения такой цели являются, в том числе, бюджетное обеспечение научно-исследовательского персонала и научных организаций, предоставление действенных налоговых льгот инновационному бизнесу вместе с развитием модели «квалифицированного заказчика», в которой государственные, научные организации и бизнес разделят ответственность по финансированию и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, а предприятия реального сектора экономики обеспечат заказ, оценку и приемку результатов НИОКР [Клыпин и др., 2019]. В модели «квалифицированного заказчика инновационный бизнес выступает основным заказчиком научно-исследовательских работ, их инвестором (соинвестором), а также гарантом коммерциализации полученных в ходе их проведения РИД. Государственные организации при этом не только осуществляют кураторскую (координационную) функцию в управлении процессом исследований и разработок с использованием государственных средств, финансируя или софинансируя такие проекты в разных объемах в зависимости от их жизненного цикла, но и выступают гарантом предоставления льгот и преференций для инновационно активных компаний в случае их участия в модели «квалифицированного заказчика».

Таким образом, с учетом проведенного исследования обусловливается необходимость реализации следующих первоочередных мер государственной научно-технической политики, способствующих созданию благоприятных условий деятельности для ученых и развития инновационного бизнеса:

-

1) увеличение заработной платы научноисследовательского персонала, включая аспирантов и докторантов, из расчета полной рабочей ставки;

-

2) принятие на федеральном и региональных уровнях программы льготной ипотеки для молодых ученых через АИЖК (АО «ДОМ.РФ»);

-

3) внедрение действенных налоговых льгот для инновационного бизнеса в проектах широкого профиля;

-

4) развитие модели «квалифицированного заказчика» с предоставлением от государства льгот и преференций для принимающих в ней участие инновационных компаний.

В качестве вспомогательной меры можно выделить принятие дополнительных льгот для успешных в науке учащихся средних и высших учебных заведений, включая учебные практики и стажировки в зарубежных научнообразовательных учреждениях и на коммер- ческих предприятиях, а также создание максимально благоприятных условий для них в дальнейшем в России (в данном случае применим механизм конкурсного финансирования). Опыт Китая показывает высокую степень отдачи от подобных мер.

При этом главным является необходимость пересмотра политики государственного финансирования исследований и разработок в сторону не только развития механизмов конкурсов, но и изыскания возможностей для увеличения базового финансового обеспечения сферы науки и технологий (бюджетное финансирование), которое должно осуществляться на существенном уровне в независимости от текущей успешности исследователей и разработчиков в процедурах конкурсного распределения государственных средств, а также создание максимально благоприятных условий для ведения в стране инновационного бизнеса.

Заключение

В настоящее время российская экономика переходит в новую фазу развития с задачей технологического прорыва в гражданских отраслях, имея при этом неблагоприятный внешний фон, выраженный в давлении санкциями и военно-политических конфликтах, что сохраняет тренд существенных государственных затрат на военную науку и разработки. Безусловно, для любого государства важными являются защита границ и противостояние внешним угрозам при наличии работоспособного ОПК с новейшими технологиями, и не следует отрицать достигнутые успехи России в данной области. Однако проблема заключается в том, что в настоящее время сильная армия является основной составляющей мощи Российского государства и ее суверенитета. Вместе с тем в современном мире, и ущерб, полученный от санкций [Глазьев и др., 2018; Гринберг, 2016], это показал, не менее важно иметь мощную экономику, основанную на знаниях, научных достижениях и технологиях. Однако добиться этого невозможно без существенных бюджетных затрат на исследования и разработки в гражданских секторах. Стоит при этом напомнить, что в процентах от ВВП общие затраты на науку в России су- щественно уступают странам – лидерам в сфере высоких технологий. В Южной Корее на НИОКР тратят около 4,6 % от стоимости всей произведенной за год в стране продукции, в Израиле – 4,5 %, в Японии – 3,2 %, в США – 2,8 %, в Китае – 2,1 %. В России показатель равен всего 1,1 % [OECD Data]. Объем федеральных затрат на гражданскую науку также в процентах от ВВП в России имеет нисходящую динамику: 0,58 % в 2013 г. и 0,41 % в 2017 г. [Финансирование ...] (см. рисунок). Также имеются существенные проблемы в научно-образовательном секторе, в котором наблюдается не только «утечка умов» (переезд ученых и выпускников вузов в другие страны), но и «утечка идей» (реализация научных исследований российскими авторами по заказу иностранных работодателей) [Карнаух, 2019]. Данные обстоятельства требуют пересмотра принципов и акцентов в государственной финансовой политике в секторе исследований и разработок, развития ее в сторону комплексности, многомерности, а также системности и последовательности.

Новая волна мер социальной поддержки граждан, озвученных в Послании Президента России в 2019 г., включая поддержку врачей, учителей и другие меры, могут купировать отдельные «симптомы болезни» действующей российской социально-экономической системы, но способны ли они «излечить» эту болезнь целиком? Анализ показывает, что существуют вполне обоснованные риски, что реализация мер по развитию преимущественно передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок и дальнейшему развитию механизмов конкурсного финансирования может не привести к требуемому результату технологического прорыва России.

Принимая за основу проблему экономического выбора, возникает вопрос: что лучше? Вложить сегодня многомиллиардные объемы государственных средств в создание и развитие крупных инфраструктурных проектов и финансовую поддержку ограниченного числа «избранных» ученых через конкурсы, приняв на себя риски отсутствия в долгосрочной перспективе необходимой критической массы научно-исследовательского персонала, работающего на вновь созданных научно-технологических объектах? Или направить часть имеющихся средств на улучшение базовых материальных условий ученых и действенные налоговые льготы и преференции для инновационных компаний, которые, получив гарантии финансирования своего труда и реальной поддержки со стороны государства, смогут закрепиться в науке и бизнесе и реализовать имеющийся потенциал в научных открытиях, разработках и новой для рынка высокотехнологичной продукции?

С учетом проведенного анализа необходимость выбора усиления бюджетной (базовой) поддержки ученых и разработчиков и развития механизма налоговых льгот и преференций для инновационного бизнеса можно считать доказанной.

Список литературы О создании "Мощной научно-технологической базы"И необходимости усиления государственной поддержки ученых и инновационного бизнеса в России

- Бадирова, К. И. Импортозависимость производства фармацевтических субстанций как проблема лекарственной безопасности Российской Федерации / К. И. Бадирова, Д. М. Слепнев // Инновации в здоровье нации: сб. материалов V Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Санкт-Петербург, 8-9 нояб. 2017 г. - СПб., 2017. - С. 99-103.

- Глазьев, С. Ю. Оценка влияния санкций и других кризисных факторов на состояние российской экономики / С. Ю. Глазьев, В. В. Архипова // Российский экономический журнал. - 2018. - № 1. - С. 3-29.

- Гринберг, Р. С. Любовь к санкциям как экономический мазохизм / Р. С. Гринберг // Мир перемен. Международный научно-общественный журнал. - 2016. - № 3. - С. 5-7.

- Денисов, О. И. Методические проблемы и подходы к оценке результативности и эффективности НИОКР и инноваций / О. И. Денисов, С. Г. Фалько, В. П. Бойко // Инновации в менеджменте. - 2016. - № 2 (8). - С. 36-45.

- Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП // Федеральная служба государственной статистики. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://www. gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/# (дата обращения: 02.05.2019). - Загл. с экрана.

- Ермакова, Е. А. Налоговые кредиты в системе стимулирования инновационной активности / Е. А. Ермакова, Н. А. Ларионов // Управленец. - 2015. - № 2 (54). - С. 4-10.

- Ильина, И. Е. Инструменты государственных инвестиций в сектор исследований и разработок и инновационную деятельность: зарубежный опыт / И. Е. Ильина, Е. А. Салицкая, О. Л. Сергеева // Формирование новой экономики и кластерные инициативы: теория и практика. - СПб., 2016. - С. 459-485.

- Ильина, И. Е. Инструменты поддержки исследований и разработок ведущих отечественных и зарубежных научных фондов / И. Е. Ильина, Е. Н. Жарова // Интеграция образования. - 2017. - Т. 21, № 2 (87). - С. 164-183.

- Ильина, И. Е. Результативность организаций, осуществляющих научную деятельность, как индикатор эффективности государственных расходов на НИОКР/ И. Е. Ильина // Новая экономическая реальность, кластерные инициативы и развитие промышленности (ИНПРОМ-2016): труды Междунар. науч.-практ. конф., 19-26 мая 2016 г. - СПб., 2016. - С. 178-182.

- Карнаух И. В. Становление экономики знаний в России: проблемы и пути их решения // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. - 2019. - Т. 21, № 1. - С. 66-74. - 10.15688/ jvolsu3.2019.1.6.

- DOI: 10.15688/jvolsu3.2019.1.6

- Качак, В. В. Адаптивный подход к формированию объема финансирования государственного задания государственным учреждениям в части выполнения научных исследований / В. В. Качак, А. В. Журихин, А. М. Масленников // Инновации. - 2012. - № 7 (165). - С. 41-46.

- Клыпин, А. В России вырос ВВП, а не экономика, и это не рекорд / А. В. Клыпин. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://echo.msk. ru/blog/aklypin/2367625-echo/ (дата обращения: 02.05.2019). - Загл. с экрана.

- Клыпин, А. В. Государственное финансирование прикладной науки в России / А. В. Клыпин // Наука. Инновации. Образование. - 2016. - № 1 (19). - С. 34-54.

- Клыпин, А. В. Модель "квалифицированного заказчика" в сфере НИОКР в России: определение основных свойств и характеристик / А. В. Клыпин, Е. В. Агамирова, Е. Н. Жарова // Управление наукой и наукометрия. - 2019. - № 2 (14). - С. 224-247.

- Кругляк, Л. И. Экономика импортозамещения: реалии и перспективы / Л. И. Кругляк, Т. Г. Баранчук // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. "Национальная безопасность России: актуальные аспекты". - СПб.: ГНИИ "Нацразвитие", 2018. - С. 46-52.

- Куракова, Н. Г. Об оптимизации системы формирования государственного задания на выполнение работ в сфере науки / Н. Г. Куракова // Экономика науки. - 2015. - Т. 1, № 3. - С. 221-235.

- Миронова, О. А. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности России на макро- и мезоуровне в условиях внешнеторговых санкций / О. А. Миронова // Economics. Law. State. - 2018. - № 1 (1). - С. 22-30.

- Михалева, М. Н. Моделирование изменения численности российских исследователей и преподавателей высшей школы / М. Н. Михалева // Россия реформирующаяся. - 2015. - № 13. - С. 347-359.

- О долгосрочной государственной экономической политике. - Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 129343/ (дата обращения: 02.05.2019). - Загл. с экрана.

- О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения: 02.05.2019). - Загл. с экрана.

- О производстве и использовании валового внутреннего продукта (ВВП) за 2018 год // Федеральная служба государственной статистики. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww. exe/Stg/d04/21.htm (дата обращения: 02.05.2019). - Загл. с экрана.

- О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. - Доступ из справ.-правовой ситемы "КонсультантПлюс". - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312362/ (дата обращения: 02.05.2019). - Загл. с экрана.

- Парфенова, С. Л. Качественные изменения научно-технологического потенциала России / С. Л. Парфенова, Д. В. Золотарев, Е. Г. Гришакина // Наука. Инновации. Образование. - 2016. - № 1 (19). - С. 9-33.

- Паспорт национального проекта "Наука". - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/vCAoi8zEXRV Suy2Yk7D8hvQbpbUSwO8y.pdf (дата обращения: 02.05.2019). - Загл. с экрана.

- Послание Президента Федеральному Собранию в 2019 г. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/59863 (дата обращения: 02.05.2019). - Загл. с экрана.

- Программа "Социальная ипотека" в Московской области. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://mosreg.ru/sobytiya/infografika/programma-socialnaya-ipoteka-v-moskovskoy-oblasti (дата обращения: 02.05.2019). - Загл. с экрана.

- Седаш, Т. Н. Использование зарубежного опыта налогового стимулирования инноваций в России / Т. Н. Седаш, Е. Б. Тютюкина // Финансы и кредит. - 2018. - Т. 24. - Вып. 12. (780). - С. 2863-2875. -

- DOI: 10.24891/fc.24.12.2863

- Стенограмма заседания Совета по науке и образованию в 2018 г. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/59203 (дата обращения: 02.05.2019). - Загл. с экрана.

- Тамбовцев, В. Л. О научной обоснованности научной политики в РФ/ В. Л. Тамбовцев // Вопросы экономики. - 2018. - № 2. - С. 5-32.

- Ушаков, Д. В. Социально-политические и экономические основания деформации социогуманитарной академической науки / Д. В. Ушаков // Вестник Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. - 2018. - № 25. - С. 124-128.

- Федеральные законы об исполнении федерального бюджета (2013 -2017 гг.). - Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_169502/ (дата обращения: 02.05.2019). - Загл. с экрана.

- Финансирование науки из средств федерального бюджета // Федеральная служба государственной статистики. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/# (дата обращения: 02.05.2019). - Загл. с экрана.

- Фролов, И. Э. Научно-технологический потенциал России на современном этапе: проблемы реализации и перспективы развития / И. Э. Фролов, Н. А. Ганичев // Проблемы прогнозирования. - 2014. - № 1 (142). - С. 3-20.

- Черных, С. Об участии российского бизнеса в финансировании научно-технологической сферы (экономические и идеологические аспекты) / С. Черных, Н. Фролова // Общество и экономика. - 2018. - № 11. - С. 86-97.

- Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. Динамические ряды // Федеральная служба государственной статистики. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://www.gks. ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# (дата обращения: 02.05.2019). - Загл. с экрана.

- Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками (по категориям; по субъектам Российской Федерации, движение персонала) // Федеральная служба государственной статистики. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/# (дата обращения: 02.05.2019). - Загл. с экрана.

- OECD Data (2019). - Electronic text data. - Mode of access: https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm (date of access: 02.05.2019). - Title from screen.