О способах повышения эффективности передачи данных посредством гидравлического канала связи забойных телеметрических систем

Автор: Петров М.А., Воробьев А.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых

Статья в выпуске: 4 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

В связи с ростом доли трудноизвлекаемых запасов нефти и газа все более длинные горизонтальные скважины становятся стандартом в индустрии бурения. В процессе геонавигации из-за значительной зоны непромера и низкой эффективности передачи данных с забойного оборудования на поверхность в скважинах подобного типа вероятность возникновения рисков отклонения от плановой траектории уве-личивается. Сложившаяся ситуация влечет за собой финансовые потери и технологические издержки, а в особо неблагоприятных случаях способна и вовсе привести к существенному экологическому ущербу. И если вопрос, связанный со снижением зоны непромера, решается внедрением в эксплуатацию роторно-управляемых систем и наддолотных модулей, поиск метода для высокоскоростной и независимой от возникающих в рабочих условиях шумов передачи данных по-прежнему актуален. Рассматриваются и анализируются способы передачи данных со скважины в реальном времени, перспективные способы фильтрации сигнала гидравлического канала, обеспечивающие минимизацию вышеописанных рисков.

Гидравлический канал связи, телеметрия, обработка сигнала, передача данных, наклонно-направленное бурение

Короткий адрес: https://sciup.org/147247283

IDR: 147247283 | УДК: 550.8.07 | DOI: 10.17072/psu.geol.23.4.329

Текст научной статьи О способах повышения эффективности передачи данных посредством гидравлического канала связи забойных телеметрических систем

Нефтегазовая отрасль России как один из наиболее динамично развивающихся реальных секторов экономики за последнее десятилетие претерпела значительные технологические изменения. В связи с особенностями разработки запасов трудноизвлека- емой нефти ежегодно растет количество наклонно-направленных и горизонтальных скважин (рис. 1), требующих постоянного развития технологий сопровождения бурения. Уже к 2025 г. объем проходки в горизонтальных скважинах будет составлять больше 50 % от выполняемых работ (Медведев, 2017).

30.000 ---------------- --------------------------

25.000

IIIIIIIIIIIIIIIII

■ Наклонно-направленное ■ Горизонтальное Источник: ЦДУ ТЭК, анализ ЯР!

Directional Horizontal Загсе: COO РЕС.вЯапат&с

Рис. 1. Изменение в объеме проходки в горизонтальном и наклонно-направленном бурении, тыс. метров (Медведев, 2017)

Успешная реализация подобных проектов невозможна без применения технологий измерений (MWD, measurement while drilling) и каротажа (LWD, logging while drilling) в процессе бурения. Система MWD позволяет оператору получать данные инклинометрии о положении инструмента в пространстве и фактической траектории скважины. LWD – способ получения информации о свойствах геологических образований, встречающихся в процессе проходки. Эти системы позволяют повысить точность и оптимизировать процесс геонавигации, что существенно снижает сроки строительства скважин и аварийность процесса (Лу и др., 2023; Rigworker, 2022).

Данные с этих систем передаются на поверхность одним из нескольких способов: кабельным, электромагнитным, акустическим и гидравлическим каналами связи. Рассмотрим подробнее их достоинства и недостатки.

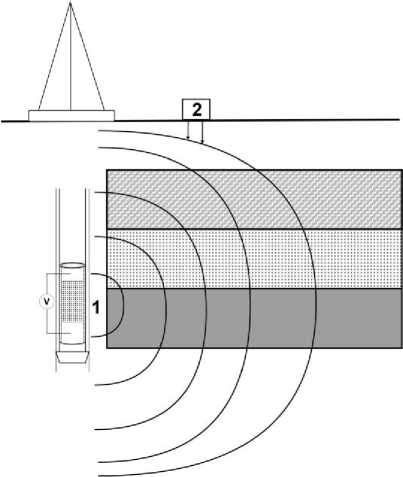

Электромагнитный канал связи в своей работе опирается на передачу данных на поверхность с помощью электромагнитных волн. Система состоит из забойного передающего и наземного принимающего оборудования (рис. 2).

Рис. 2. Электромагнитный канал связи: 1 – передатчик; 2 – приемник

Достоинством такого вида телеметрии является высокая скорость передачи данных (до 12 бит/с), независимая от гидравлических свойств скважины, параметров бурового рас- твора, исправности буровых насосов и т.д. (Ли, Янг, Фан, Ли, 2020; Хервиг, Боргесани, 2023). В свою очередь, главным изъяном такого вида телеметрических систем является работа в низкочастотном либо чрезвычайно низкочастотном диапазонах, подвергающихся влиянию механических шумов процесса бурения (Лью, 2020). Кроме того, сигнал не проходит сквозь экранирующие породы: высокоплотные и солевые залежи ограничивают применение бурением вертикальных скважин и кондукторов. По той же причине совсем невозможна и проводка горизонтальных скважин: покрышка коллектора не пропускает через себя сигнал (Акбулатов, Санников, Шенбергер, 2017).

Акустический канал основан на кодировании информации в звуковых колебаниях, генерируемых передатчиком и распространяющихся в бурильной колонне, отражаясь от замков муфт. Главное преимущество системы – высокая скорость передачи данных, в отдельных случаях достигающая 100 бит/с. К недостаткам такого способа передачи данных можно отнести низкие информативность и помехоустойчивость, отражение и интерференцию сигнала в связи с прогибом бурильных труб и изменением их диаметра. Помимо этого, для увеличения глубины передачи данных необходима установка специальных ретрансляторов в колонну, что делает эксплуатацию системы дорогостоящей и трудозатратной, при этом не гарантируя дальности передачи, сравнимую с гидравлическим каналом связи или проводной бурильной трубой (Русвелл ННБ, 2024). В целом можно сказать, что будущее скважинной телеметрии лежит именно за акустическим методом передачи данных, однако современные технологии еще не могут вывести его на уровень, необходимый для поддержания стандартов индустрии.

Одним из новейших способов передачи данных информации с забоя на поверхность является проводная бурильная труба. Эта технология использует специальные трубы со встроенными на каждом замке высокопрочными коаксильными кабелями и индуктивными катушками. Вдоль колонны расположены ретрансляторы, позволяющие поддерживать приемлемое отношение сигнала к шуму (Наварро и др., 2015). На рис. 3 пока- зано резьбовое соединение подобной трубы. Помимо независимости работы от скважинных условий и высокой скорости передачи данных, следует отметить еще одно важное положительное качество: двухстороннюю архитектуру, допускающую, кроме получения информации, возможность обеспечить ее передачу на забойное оборудование. Это расширяет потенциал внедрения новых алгоритмов, позволяющих многократно повысить эффективность работы оборудования. Широкое применение системы, помимо сложностей разработки, ограничивается высокой стоимостью эксплуатации и производства. В 2021 г. старший технический советник по бурению в одной из крупнейших сервисных компаний Halliburton заявил, что к проводной бурильной трубе «было практически нулевое внимание» (Хеннеси, 2016). И несмотря на то, что, по результатам некоторых исследований, внедрение данной технологии в эксплуатацию снижает общие затраты на строительство скважины, дополнительные расходы составляют до 50000 долларов США (Расенфосс, 2021), что способно привести к нерентабельности многих проектов.

Рис. 3. Проводная бурильная труба (Процик,

Среди перечисленных раннее каналов связи наибольшее распространение получил гидравлический – метод, передающий информацию путем создания перепадов давления в скважине, декодирующихся на поверхности блоком наземного оборудования. Системы гидравлического канала можно разделить в зависимости от типа импульсов, создаваемых пульсатором в скважине (Рогачев, 2005):

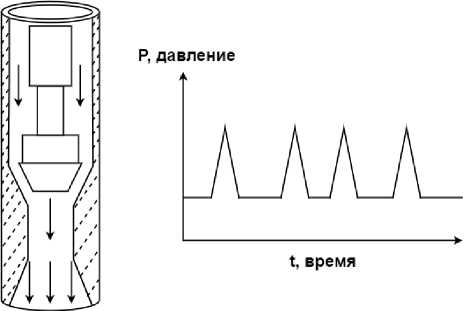

– с положительными импульсами (рис. 4). Данные передаются за счет увеличения давления жидкости в бурильной трубе закрыти- ем окошка пульсатора, что генерирует импульс, который может быть обнаружен на поверхности. Такой тип гидравлического канала технологически развит, надежен и раньше всего появился на рынке. При этом у него зачастую низкая скорость передачи данных;

Рис. 4. Работа системы с импульсами положительного давления

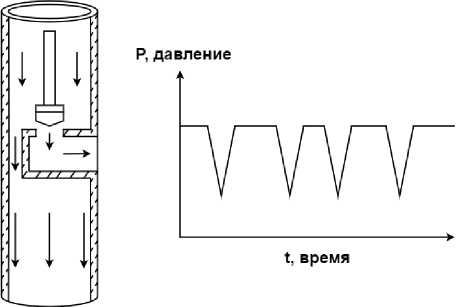

– с отрицательными импульсами (рис. 5). Перепад давления создается схожим образом, как и в первом виде систем. Такой вид редко используется в телеметрии из-за еще более низкой эффективности передачи данных и повышенной энергозатратности. В системе этого типа на открытие клапана затрачивается больше энергии, а также при стравливании бурового раствора в кольцевое пространство повышается вероятность размыва оборудования, что ведет к дополнительным расходам на укрепление комплектующих материалов;

Рис. 5. Работа системы с импульсами отрицательного давления

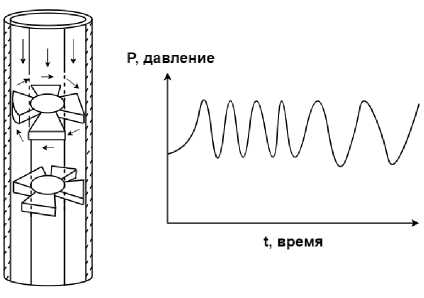

– с непрерывным импульсом (рис. 6), генерирующая постоянную волну давления, схожую с синусоидальным сигналом. Эта относительно новая технология отличается своей повышенной скоростью передачи данных, надежностью и экономической эффективностью. В последние годы именно этот подвид стал основным направлением развития бесконтактной телеметрии. Несмотря на свои достоинства, эта система подвержена влиянию тех же недостатков, что присущи всем видам гидроимпульсной передачи данных: зависимости от свойств бурового раствора, шумов в линии манифольда от работы насоса, затухания и рассеивания сигнала, а также случайных помех, вызванных движением бурового инструмента (Лью, Хсю, 2011).

Рис. 6. Работа системы с непрерывными импульсами давления

Анализируя существующие механизмы действия основных используемых в процессе бурения способов передачи информации с забойных телеметрических систем, можно заключить, что гидравлическая телеметрия на данный момент не имеет альтернативы. Ни один из существующих способов передачи данных не способен столь же надежно транслировать информацию независимо от протяженности, траектории и расположения скважины со столь же низкими затратами на использование. При этом вопрос повышения эффективности использования этого канала связи не остается решенным как в российском научном сообществе, так и в зарубежном.

Повышение эффективности передачи данных гидравлического канала связи

Повторяя упомянутое в предыдущей части статьи, эффективность гидравлического канала зависит от технической составляющей, определяющейся конструктивными особенностями основного рабочего узла – пульсатора, и программной, зависящей от подбора алгоритмов передачи данных. Среди этих алгоритмов ключевыми являются способ кодирования информации, методы ее сжатия и снижения шумов в сигнале. В данной работе акцент будет сделан именно на изучении способов фильтрации сигнала.

Изначально шумоподавление достигалось использованием классических частотных фильтров. Однако в случае гидроимпульс-ных сигналов пульсатора зачастую наблюдается перекрытие полос полезного сигнала и шума. Таким образом, применение классических фильтров не может привести к удовлетворительным результатам шумоподавления, что обусловливает необходимость выбора более современных методов фильтрации (Мвашака, Ву, Фу, 2019).

Как уже было описано выше, одним из факторов, затрудняющих эффективную эксплуатацию систем гидравлического канала, является шум, исходящий от работы насоса. Решением этой проблемы можно считать установку комбинации двух датчиков давления и ходов насоса (Ли, 2023). Данный способ широко применяется в ведущих нефтесервисных компаниях за рубежом, но мало распространен в России. Поскольку упомянутые помехи имеют регулярный характер независимо от амплитуды, то их выделение на кривой сигнала не вызывает трудностей. Датчики ходов нужны на случай отсутствия стационарности подачи бурового насоса в связи с износом или иными факторами. Есть два подхода к расположению датчиков, измеряющих давление: первый – на вертлюге и манифольде, что, с одной стороны, позволяет компенсировать помехи, исходящие от колебаний грязевого шланга, но, с другой стороны, требует вмешательства в конструкцию оборудования, и второй – установка в нагнетательную линию на разных расстояниях от основного источника шумов бурового насоса. Наибольшее распространение по- лучил именно второй метод. Принцип работы схемы заключается в расчете исходных данных с помощью разности фаз между полезным сигналом и шумом. В 2016 г. исследователями из Китая был проведен ряд испытаний и с амплитудной, и с фазовой модуляциями сигнала. Алгоритм показал себя успешным как в лабораторных условиях, так и на опытно-полевых испытаниях, но, несмотря на то, что сигнал был верным и с достаточно высоким соотношением SNR для распознания, а амплитуда шума в частотном диапазоне была снижена на 49–92 %, проблема случайных помех, присутствующих в реальных условиях из-за неравномерности подаваемой нагрузки, подвисаний инструмента и прочих факторов, осталась нерешенной (Кью, Жанг, Ху, Ванг, 2018). Избавиться от помех, исходящих от бурового насоса, можно и другим способом, не требующим установки дополнительного оборудования, а именно с помощью алгоритма LMS, least means square (метод наименьших средних квадратов). Этот алгоритм прост в использовании, не требует высоких затрат и может быть адаптирован под разные источники шума. Вместе с тем он легко внедряется, что повышает его доступность для пользователя, не имеющего глубоких познаний в обработке сигналов и математическом анализе. Однако работа этого алгоритма сопряжена с пониженной скоростью (Висвесварайский Технологический Университет, 2019) и риском чрезмерной обработки сигнала, что повышает вероятность утраты полезной информации. По этим причинам предпочтение отдается установке дополнительных датчиков.

Один из самых распространенных способов обработки сигнала – преобразование Фурье, переводящее функцию из временной области в частотную, разбивая сигнал на синусоидные и косинусоидные волны разных частот (Громик, 2015). Несмотря на свою популярность и эффективность, этот метод посредственно работает с сигналом гидравлического канала (Намук, Райх, Берштейн, 2013), поскольку коэффициенты подбираются под определенную частоту сигнала, а передаваемые пульсатором импульсы давления не являются стационарными, что вызывает трудности в обработке на основе этого метода. Для компенсации недостатков способа

Фурье возможно использование вейвлет-преобразования, являющегося более продвинутым методом, применяемым во многих научных отраслях, включая нефтегазовую. Достоинством непрерывного вейвлет-преобразования можно назвать представление именно локальных особенностей сигнала (Вашкевич, 2020). Иными словами, вейвлет-преобразование лучше адаптируется к изменению характеристик сигнала, зависящих от свойств буровой жидкости, работы бурового насоса, распределения нагрузки инструмента. Помимо этого, вейвлет-анализ способен выделять переходные процессы, которыми в ходе бурения являются удары и подклинки инструмента, шоки, вибрации. Представление вейвлет-преобразования функции относительно исходного вейвлета выражается следующим образом:

wx(b, a) = ^ Cm x^ P ( ^-^ ) dt a > 0 , где p (t) - исходный вейвлет; b - сдвиг по времени; а – изменение временного масштаба (Романчак, Гундина, 2020).

Преобразование основано на методе «окна» с областями различного размера для выделения частотных характеристик сигнала, поддерживающих его временную зависимость посредством его разложения на сдвинутые и масштабированные версии материнского вейвлета. Способ позволяет использовать длительные интервалы для получения низкочастотной информации и более короткие – для высокочастотной. При любой величине a вейвлет-коэффициенты получаются с помощью свертки, математической упорядоченной процедуры смешивания двух источников информации, x(t), расширенной и преобразованной версий вейвлета. Эти коэффициенты могут подавить шум, выявить информацию и детализировать сигнал для более подробного анализа. Несмотря на свою эффективность, зачастую вейвлет-преобразование избыточно (Вашкевич, 2020) и редко применяется на практике. Кроме того, оно сопряжено с излишней вычислительной сложностью, зависимостью от характеристик сигнала и необходимостью знакомства пользователя с трудной для понимания теорией вейвлетов.

Применение нейронных сетей для обработки сигнала

Нейронная сеть – математическая модель, а также ее программное или аппаратное воплощение, построенное по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма. Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, они обучаются. Возможность обучения – одно из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости между входными данными и выходными, а также выполнять обобщение. Это значит, что в случае успешного обучения сеть сможет вернуть верный результат на основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, а также неполных и/или «зашумленных», частично искажённых данных («Википедия»). Анализ сигнала с помощью нейронных сетей уже довольно широко распространен (Хервиг, Борисани, 2023; Паскаль-Эструего, Ардид, 2023; Эй-низаде, Мозафари, Джалилпур, Багхери, 2022).

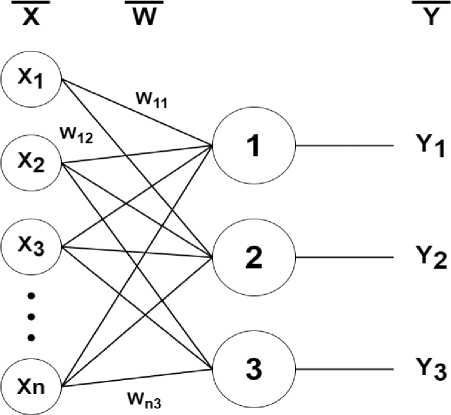

Принцип работы нейросети следующий: нейронная сеть получает на вход определенную информацию, в нашем конкретном случае – сигнал гидравлического канала, содержащий как полезную информацию, так и шумы и помехи. Нейроны внутри сети обрабатывают эти данные, и на примерах, где известно, какие части сигнала полезные, а какие являются шумом, сеть обучается. В процессе обучения нейросеть настраивает сама себя. При получении нового сигнала обученная нейронная сеть пропускает его через свои нейроны, уже нацеленные на то, какие именно части сигнала полезные, а декодирование каких нужно пропустить. На рис. 7 изображен базовый пример однослойного персептрона – математической модели восприятия информации мозгом, где X – входные, а Y – выходные векторы информации.

Под цифрами 1, 2, 3 обозначены скрытые слои, непосредственно производящие обработку информации. После обработки сигнала нейронная сеть выдает очищенный от шумов и помех сигнал, который передается на рабочее место инженера.

Рис. 7. Схема работы нейросети

Обучение нейронных сетей способно вывести на новый уровень обработку сигналов гидравлического канала. Однако в работах, посвященных этой теме, отмечается необходимость в предварительной обработке сигнала адаптивными алгоритмами (Жанг, Жанг, Гуо, Жу, 2018).

Вывод

В статье были проанализированы различные способы передачи данных в процессе бурения с забоя на поверхность, включая электромагнитный канал, проводную трубу, акустический и гидравлический каналы связи. В процессе анализа был сделан вывод о том, что единственным способом, соответствующий запросам современного состояния нефтегазовой индустрии, остается гидроим-пульсная телеметрия. Другие способы передачи данных имеют свое место для эксплуатации в процессе бурения, но в связи с различными ограничениями, как техническими, так и финансовыми, уступают по возможностям эксплуатации (табл.).

Сравнение характеристик различных каналов связи (без учета алгоритмов сжатия данных)

|

Характеристика |

Электромагнит |

Акустика |

Проводная труба |

Гидравлический канал |

||

|

Положительный |

Отрицательный |

Непрерывный |

||||

|

Стоимость |

Средняя |

Средняя |

Высокая |

Низкая |

Средняя |

Средняя |

|

Надежность |

Низкая |

Низкая |

Высокая |

Средняя |

Средняя |

Средняя |

|

Затухание сигнала |

Высокое |

Высокое |

Отсутствует |

Среднее |

Среднее |

Среднее |

|

Максимальная глубина применения |

2500 м |

3000 м |

Отсутствует |

6000 м и больше |

6000 м и больше |

6000 м и больше |

|

Возможность эксплуатации в горизонтальных скважинах |

Нет |

Нет |

Есть |

Есть |

Есть |

Есть |

|

Скорость передачи данных* |

<12 |

<100 |

56000 |

<5 |

<5 |

<10 |

|

Основное достоинство |

Высокая скорость передачи данных |

Высокая скорость передачи данных |

Высокая скорость передачи данных |

Стабильность, низкая стоимость |

Стабильность |

Стабильность, низкая стоимость, повышенная скорость передачи данных |

|

Основной недостаток |

Отсутствие возможности работы в скважинах с большим наклоном |

Ограничение по глубине применения |

Стоимость эксплуатации |

Низкая скорость передачи данных |

Повышенные затраты на материалы узла пульсатора |

Низкая устойчивость к шумам |

Эта система обладает рядом преимуществ, таких как надежность передачи данных в условиях скважинной среды, возможность передачи данных независимо от профиля и глубины скважины. Однако при работе с гидравлическим каналом связи возникают определенные сложности, связанные с наличием шумов и помех, а также влиянием различных факторов на сигнал. В данной работе рассмотрены способы поиска источников шумов и некоторые способы борьбы с ними, такие как использование дополнительных датчиков, адаптивных фильтров и вейвлет-преобразование. Несмотря на их эффективность, следует отметить, что они не способны всегда обеспе- чить идеальную фильтрацию, а также требуют высокого уровня познаний для настройки и корректной работы. Для улучшения показателей фильтрации и обеспечения более надежной обработки сигнала можно рассмотреть применение нейронных сетей и глубокого обучения. Эти методы способны автоматически извлекать закономерности из существующих данных и адаптироваться к изменяющимся условиям. Применение нейронных сетей, в частности, способно значительно повысить эффективность фильтрации и обеспечить более стабильный и продвинутый анализ сигнала гидравлического канала, делая его еще надежнее и эффективнее.

Список литературы О способах повышения эффективности передачи данных посредством гидравлического канала связи забойных телеметрических систем

- Акбулатов Т.О. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. В 5 т. / Т.О. Акбулатов, Р.Х. Санников, В.М. Шенбергер. Тюмень: ТИУ, 2017. Т. 3. 342 с. ISBN 978-5-9961-1328-6

- Вашкевич М.И. Сравнение частотно-времен-ных преобразований: фурье-анализ, вейвлеты и банки фильтров на основе фазового преобразования / М.И. Вашкевич, И.С. Азаров // Цифровая обработка сигналов. 2020. № 2. С. 13–26.

- Виды телеметрических систем // Русвелл ННБ: сайт. URL: https://ruswell-nnb.ru/article/vidy-telesistem (дата обращения: 07.01.2024)

- Громик С.В. Преобразование Фурье в примерах // Вестник магистратуры. 2015. № 2.-1 (41).

- Каротаж в процессе бурения. Рассмотрение применения // Rig worker: сайт. URL: https://www.rigworker. com/procedures/logging-while-drilling-lwd-considerations.html (дата обращения: 07.01.2024)

- Медведев Н.В. MWD & LWD в России: Текущее состояние и перспективы развития до 2025 года // Rogtec: электронный журнал. – URL: https://www.rogtecmagazine.com/mwd-lwd-russia-current-status-development-outlook-2025/. Дата публикации: 11.01.2017.

- Метод наименьших средних квадратов // Vis-vesvaraya Technological University: сайт. URL: https://vnit.ac.in/ece/wp-content/uploads/2019/ 10/LMS_algorithm.pdf (дата обращения: 07.01.2024)

- Нейронная сеть // Википедия: сайт. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нейронная_сеть (дата обращения: 07.01.2024)

- Рогачев О.К. По-русски – телеметрия, по-английски – MWD / О.К. Рогачев, А.А. Лышенко // Современное машиностроение: электронный журнал. URL: https://www.sov mash.com/node/62 (дата обращения: 07.01.2024)

- Романчак В.М., Гундина М.А. Стандартный и сингулярный вейвлет-анализ // Системный анализ и прикладная информатика. 2020. № 4.

- Einizade A., Mozafari M., Jalilpour Sh., Bagheri S., Sardouie S.H. Neural Decoding of Imagined Speech from EEG Signals using the Fusion of Graph Signal Processing and Graph Learning Techniques // Neuroscience Informatics. 2022. 2(3):100091-100091. doi: 10.1016/j.neuri.2022.100091

- Hennesi L. Using wired drill pipe to drive down well cost // Offshore Engineer: online journal. URL: https://www.oedigital.com/news/448701-using-wired-drill-pipe-to-drive-down-well-cost. Да-та публикации: 01.08.2016.

- Herwig N., Borghesani P. 2023. Explaining deep neural networks processing raw diagnostic signals // Mechanical Systems and Signal Processing. 2023. Vol. 200, No 1. doi:10.1016/j.ymssp.2023.110584.

- Li C, Xu Z. 2023. A Review of Communication Technologies in Mud Pulse Telemetry Systems // Electronics. 2023. Vol. 12, No 3930. doi:10.3390/electronics12183930

- Li F., Yang Z., Fan Y., Li Y., Li G. Application of a New Combination Algorithm in ELF-EM Processing // Symmetry. 2020. Vol. 12, No 387. pp. 1–1.

- Liu X., ,Xue X. Continuous-wave mud telemetry digital communication system design and the simu-lation test // Procedia Engineering. 2011. Vol. 15. pp. 2364–2368.

- Liu, K. 2020. Model and control method of a downhole electromagnetic transmitter for EM-MWD system // Journal of Petroleum Science and Engi-neering. 2020. Vol. 192, No 107210. pp. 1–1. ISSN 0920-4105

- Lu M., Liao H., Wang H., He Y., Liu J., Wang Y., Niu W. Research and Test on the Device of Down-hole Near-Bit Temperature and Pressure Measure-ment While Drilling // Processes. 2023; 11(8):2238. doi:10.3390/pr11082238/

- Mwachaka S.M., Wu A., Fu Q. 2019. A review of mud pulse telemetry signal impairments modeling and suppression methods // Journal of Petroleum Exploration and Production Technology. 2019. Vol. 9. pp. 779–792.

- Navarro I., Antunes P., Gonzales F., Yamachi-ta R. A Review of Telemetry Data Transmission in Unconventional Petroleum Environments Focused on Information Density and Reliability // Journal of Software Engineering and Applications. 2015. Vol. 8, No 9. pp. 455–462.

- Pascual-Estrugo B., Ardid S. Signal to noise op-timization: gaining insight into information pro-cessing in neural networks // IBRO Neuroscience Reports. 2023. Vol. 15, No 1. pp. 794.

- Procik A. Wired drill pipe improves real-time drilling communication // Oil&Gas Journal: online journal. URL: https://www.ogj.com/drilling-production/article/14202930/wired-drill-pipe-improves-realtime-drilling-communication. Дата публикации: 03.03.2021.

- Qu, F., Zhang, Z., Hu, J., Xu, J., Wang, S., Wu, Y. Adaptive dual-sensor noise cancellation method for continuous wave mud pulse telemetry // Journal of Petroleum Science and Engineering. 2018. Vol. 162. pp. 386–393. doi: 10.1016/J.PETROL.2017.12.058.

- Rassenfoss S. Is This Going To Sell Wired Drill-ing Pipe // Journal of Petroleum Technology: online journal. URL: https://jpt.spe.org/is-this-going-to-sell-wired-drilling-pipe. Дата публикации: 11.03.2021.

- Zhang X., Zhang H., Guo J., Zhu L. Au-to meas-urement while drilling mud pulse signal recognition based on deep neural network // Journal of Petrole-um Science and Engineering. 2018. Vol. 167. pp. 37–43. doi: 10.1016/j.petrol.2018.04.004.