О способе натягивания тетивы лука у средневековых кочевников Средней и Центральной Азии

Автор: Акматов Кунболот Токтосунович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена одному из слабо изученных вопросов лучной стрельбы - способу натягивания тетивы лука у средневековых кочевников Средней и Центральной Азии. В современной литературе выделено пять основных способов натягивания тетивы лука, известных с древних времен у разных народов. Благодаря находкам специальных защитных приспособлений, применявшихся при стрельбе, было установлено, что для ряда народов, обитавших в центральной части Азиатского континента, был характерен так называемый «монгольский» способ, при котором тетива натягивается согнутым большим пальцем. Однако такие приспособления отсутствуют в погребениях средневековых кочевников Средней и Центральной Азии, хотя предметы снаряжения для дистанционного боя являются частыми находками. Между тем в ходе специальных поисков и исследований было установлено, что письменные и изобразительные источники содержат интересные сведения по данному вопросу. Согласно этим данным, средневековые кочевники Средней и Центральной Азии натягивали тетиву лука большим пальцем правой (или левой) руки. При этом они предпочитали использовать кожаные средства для защиты большого пальца, а не кольца из твердого материала. Однако гораздо чаще кочевники стреляли из лука без каких-либо предохранительных средств для большого пальца руки, натягивающей тетиву, поскольку огрубевшие от постоянного пользования луком пальцы могли легко выдерживать трение тетивы.

Средняя и центральная азия, средневековье, кочевники, письменные источники, натягивание лука, "монгольский" способ, большой палец, предохранитель

Короткий адрес: https://sciup.org/147219625

IDR: 147219625 | УДК: 903.22/930.272

Текст научной статьи О способе натягивания тетивы лука у средневековых кочевников Средней и Центральной Азии

Одним из интересных и вместе с тем слабо разработанных вопросов лучной стрельбы в археологической и оружиеведческой литературе является способ натягивания тетивы лука у средневековых кочевников Средней и Центральной Азии. Это обусловлено тем, что в погребениях отмеченных регионов практически не известны вещественные находки, связанные с натягиванием тетивы лука, хотя предметы снаряжения для дистанционного боя часто встречаются в мужских захоронениях. Целенаправленные поиски и исследования показали, что письменные и изобразительные источники Средней и Центральной Азии, Ирана периода развитого и позднего Средневековья содержат исчерпывающие сведения по данному вопросу. Эти материалы еще не становились объектом оружиеведческого анализа в рамках обозначенной темы. В настоящей статье мы поставили целью собрать и проанализировать сведения из отмеченных источников, с тем

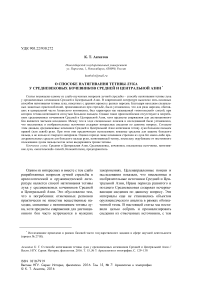

Рис. 1 . Способы натягивания тетивы лука:

1 – примитивный (или первобытный); 2 – второй; 3 – третий; 4 – средиземноморский; 5–7 – монгольский; 5–9 – предохранительные средства на большой палец из твердого материала ( 5 , 6 , 8 , 9 ) и кожи ( 7 ) ( 1–5 – по: [Morse, 1885. Fig. 2; 5; 7; 9; 12]; 6–7 – по: [Saracen Archery…, 1970. Fig. 17]; 8–9 – рисунок автора)

чтобы установить практиковавшийся у средневековых кочевников Средней и Центральной Азии способ натягивания тетивы лука.

Прежде чем перейти к рассмотрению письменных и изобразительных источников следует остановиться на известных способах натягивания тетивы лука.

Как впервые установил Э. С. Морз по этнографическим и древним изобразительным источникам, у народов земного шара име- лось пять основных способов натяжения лука [Morse, 1885; 1922]. Самый слабый и, возможно, древнейший из них, так называемый «примитивный», характеризуется тем, что конец древка стрелы захватывается вместе с тетивой прямым большим и согнутым указательным пальцами (рис. 1, 1). Для того чтобы было удобно и можно было крепче держать стрелу при натягивании тетивы, на конце древка делали утолщение или боковые зарубки. Последние, по мнению Э. С. Морза, являются важным показателем использования «примитивного» способа натягивания тетивы лука.

Следующие два способа близки к «примитивному» и, как справедливо полагают исследователи, являются усовершенствованными его вариантами, позволявшими обращаться с более мощными луками. Итак, второй способ: стрела и тетива, как и прежде, захватываются прямым большим и согнутым указательным пальцами, а последние фаланги среднего и безымянного пальцев упираются в тетиву, облегчая процесс натягивания (рис. 1, 2 ). Третий метод: наложенная на тетиву стрела захватывается прямым большим и средней фалангой указательного пальца, а последние фаланги указательного и среднего пальцев располагаются на тетиве (рис. 1, 3 ).

При четвертом способе, названным Мор-зом «средиземноморским», тетива лука захватывается согнутыми указательным, средним и безымянным пальцами руки, а конец древка стрелы располагается между указательным и средним пальцами (рис. 1, 4 ). Для защиты пальцев правой руки и запястья левой от травмирования тетивой применялись специальные предохранительные средства – кожаные перчатки и костяной или кожаный щиток. Данный прием натяжения тетивы является одним из сильных и был характерен, в основном, для населения Европы.

Пятый способ, известный под названием «монгольский» 1: тетива натягивается согнутым большим пальцем, а указательный или указательный и средний пальцы располагаются над большим, нажимая на него сверху, что усиливает захват и процесс на- тягивания тетивы (рис. 1, 5–7). Для защиты большого пальца от трения использовалось специальное кольцо из твердого материала (металл, камень, рог) или кожи (рис. 1, 5–9). Специфические кожаные перчатки-напалеч-ники на большой, указательный и средний пальцы известны только у японцев. Предохранительные кольца на большой палец из твердого материала из археологических и этнографических коллекций представлены двумя основными типами 2: цилиндрические и плоские со щитком под подушечку большого пальца (рис. 1, 8–9). Первые характерны для маньчжуров и китайцев, а вторые – для иранцев, османских турок, корейцев и других народов Азии в Средневековье и этнографическое время [Morse, 1922. Pl. I–V; Стоун, 2010. С. 287–288. Рис. 318–320]. По мнению некоторых исследователей, натягивать тетиву сложносоставного азиатского лука «монгольским» способом без предохранительных средств на большой палец практически невозможно [Klopsteg, 1987].

«Монгольский» способ является одним из двух самых сильных, был характерен в основном для народов Азии, причем для ее центральной полосы – от Японии на востоке до современной Турции на западе [Rogers, 1940. Map 6], т. е. для тех регионов, где, за исключением Японии, использовался сложносоставной лук, сконструированный из дерева, рога, сухожилий и специального клея животного происхождения.

Итак, находки предохранительных колец на большой палец являются основными показателями использования «монгольского» принципа натягивания тетивы лука. Наиболее часто такие изделия встречаются в ар- хеологических и этнографических коллекциях в Корее, Китае, Иране, Индии и Турции [Morse, 1922. Pl. I–V; Стоун, 2010. С. 287–288. Рис. 318–320]. Несколько находок предохранительных колец известны из золотоордынских памятников, причем абсолютное их большинство происходит из городищ [Волков, 2004. С. 154], в то время как в массе кочевнических погребений, за редкими исключениями 3, такие изделия не встречаются. Насколько нам известно, нет их и в погребениях средневекового кочевого населения Центральной и Средней Азии и Южной Сибири.

Говорит ли это о том, что в монгольское время городские жители Золотой Орды натягивали тетиву лука большим пальцем, а кочевники применяли иной метод? Как мы убедимся далее, кочевники рассматриваемого времени, в том числе монголы, использовали «монгольский» способ натягивания тетивы лука. Об этом ясно свидетельствуют сведения письменных источников по истории и культуре империи Чингисхана и Чингизидов.

Для нашей темы интерес представляет семейная сцена, описанная в «Сокровенном сказании», где Джучи в ответ на оскорбительное заявление Чагатая 4 говорит: «… Даю на отсечение свой большой палец (здесь и далее курсив мой. – А. К .), если только ты победишь меня даже в пустой стрельбе вверх. И не встать мне с места, если только ты повалишь меня, победив в борьбе. Но будет на то воля родителя и государя!» [Козин, 1941. С. 183]. Однако спор, как известно, кончился не состязанием в стрельбе из лука и борьбе, а признанием своей неправоты Чагатаем и примирением братьев.

В другом месте «Сокровенного сказания» читаем: «Выбрал и отдал людей с печенью, полной желчи; мастеров владеть большим пальцем руки (искусных стрелков)» [Там же. С. 115].

В сведениях другой монгольской летописи – «Алтан Тобчи», приведено поэтическое выражение Борте: «Говорят – много лебедей и гусей на обрывах у рек: / Как стрелять их, пока не устанет большой палец , … / Говорят, много есть лебедей и гусей в тростниках по озерам: / Как стрелять их, пока не устанут пальцы , … / Говорят, что при ловкости большого пальца / На крутом берегу реки / Можно сразу прострелить двух уток» [Луб-сан Данзан, 1973. С. 203–204].

Следует ли понимать упоминание пальцев во второй строфе как намек на иной способ натягивания тетивы лука, нам сказать сложно. Но нельзя исключить, что средневековым монголам и другим кочевникам были известны и иные приемы, кроме «монгольского». В этой связи уместно процитировать анонимного арабского автора трактата по лучной стрельбе XV–XVI вв. По его мнению, для того чтобы определить силу лука следует «схватить древко лука левой рукой, а тетиву – указательным, средним и безымянным пальцами правой руки (т. е. «средиземноморским» способом. – А. К. ), и таким образом натянуть тетиву до локтя левой руки. На этой точке надо расслабить безымянный палец и произвести полное натяжение двумя пальцами…» [Arab Archery, 1945]. При этом при стрельбе из лука арабы натягивали тетиву большим пальцем, т. е. «монгольским» способом. Также автор сообщает, что «славяне используют особый способ, который состоит в том, что тетива захватывается мизинцем, безымянным и средним пальцами, указательный палец вытянут вдоль стрелы, а большой палец вообще не используется. Они делают для своих пальцев напалечники из золота, серебра, меди и железа…» [Там же].

О том, что средневековые монголы знали не только «монгольский» способ, свидетельствует и опыт современных лучников. По их мнению, выбор определенного метода натягивания тетивы зависит частью от личного предпочтения каждого лучника, частью от относительной длины пальцев руки [Saracen Archery…, 1970. P. 55].

Тем не менее средневековые монголы в основном натягивали тетиву лука большим пальцем, т. е. применяли «монгольский» способ. Помимо указанных сведений в письменных источниках это подтверждается существованием специального ритуала помазания жиром большого пальца мальчика, первый раз выходящего на охоту. Так, Рашид адДин в своем известном труде пишет: «Обычай же монголов таков, что в первый раз, когда мальчики охотятся, их большому пальцу [на руке] делают смазку, т. е. его натирают мясом и жиром» [2002а. С. 230]. Аналогичное, хотя и менее определенное описание есть и в другом месте источника: «Он (Газан. – А. К.) убил там дичину, и поскольку это была [его] первая добыча, то для помазания жиром его рук на три дня задержались в Дамгане и забавлялись пиршествами и увеселениями. Корчи-Бука, который был мергеном, т. е. метко поражал дичь, помазал царевича Газана» [2002б. С. 141].

У Рашид ад-Дина имеется сообщение о стрельбе из самострела (?), которая, судя по тексту сообщения, осуществлялась при помощи большого пальца: «Когда наконечник стрелы поцеловал его пальцы 5 / Он прошел до его спинного позвонка. / Небо сказало: да будет милосердие над той рукой, / Двести [раз] слава тому большому пальцу » [Там же. С. 80].

Судя по данным письменных источников, «монгольский» способ натягивания тетивы лука был характерен не только для средневековых монголов, но и для других народов Центральной Азии. Один из историографов Шайбани-хана начала XVI в., отмечая гостеприимство жителей Туркестана, пишет: «…если возникала нужда в мясе, хозяин тотчас же, закинув за плечо могучий лук с несколькими стрелами, выходил на охоту, чтобы приготовить ужин для гостя. Он отправлялся в степь и сразу же мастерским большим пальцем делал жирного кулана мишенью своей охотничьей стрелы» [История Казахстана…, 2007. С. 126].

В летописи арабского историка XII– XIII вв. Ибн ал-Асира есть сообщение, свидетельствующее о том, что еще до монгольского нашествия среднеазиатские народы натягивали тетиву лука большим пальцем. Так, согласно источнику, когда Газневид-ский султан Махмуд (997–1030 гг.) спросил совета у своих приближенных, как поступить с пленными сельджуками (огузо-турк-менские племена), один из них «посоветовал отрезать им большие пальцы, чтобы не могли стрелять из лука, или же потопить их в Джайхуне» [Ибн ал-Асир, 2005. С. 200– 201], на что Махмуд ответил: «Ты очень жестокосердный!» [Там же].

В письменных источниках Средней Азии можно встретить и упоминания предохранительных колец, очевидно, на большой палец, применявшихся при стрельбе из лука. В сочинении тимуридского историка Шараф ад-Дина Йазди читаем: «Не успел он (Ику-Тимур. – А. К. ) еще сесть (на лошадь. – А. К. ), как другая стрела с кольца перста неотразимой судьбы убила и эту лошадь» [Сборник материалов…, 1941. С. 166].

Другое сообщение об интересующем нас приспособлении содержится в «Записках» Бабура. Автор, характеризуя своего двоюродного брата по материнской линии – Мухаммада Хайдара 6, пишет: «Теперь он, говорят, остепенился и встал на хороший путь. К писанию, к рисованию, к изготовлению стрел, наконечников стрел и колец для натягивания лука – ко всему его руки были ловки. Дарование к стихам у него тоже есть…» [Бабур-наме, 1958. С. 21].

В целом, данные письменных источников не оставляют никаких сомнений в том, что основным способом натягивания тетивы лука у средневековых монголов и других кочевых народов Центральной и Средней Азии был «монгольский». Как же объяснить отсутствие находок предохранительных колец на большой палец в многочисленных погребениях средневековых кочевых племен?

Очевидно, они применяли кожаные предохранительные средства, которые сохранились у современных монголов и бурят, придерживавшихся «монгольского» способа натягивания тетивы лука. В этой связи интерес представляет сообщение мамлюкского автора трактата по лучной стрельбе XIV в., который утверждает, что «есть люди, подобно туркменам, которые используют обыкновенный кольцевой ремешок в качестве предохранителя на большой палец, так что он постоянно находится на их руке, как обычное серебряное кольцо» [Saracen Archery…, 1970. P. 34]. Автор, который, видимо, сам был искусным лучником, из известных ему видов предохранительных средств на большой палец, лучшим считал «те, кото- рые сделаны из одного слоя кожи, без каких-либо подкладок или выступов, но, – продолжает автор, – оно требует много практики, чтобы лучник мог равномерно удерживать тетиву с ним» [Saracen Archery…, 1970. P. 34].

Аналогичного мнения придерживается и вышеупомянутый арабский автор трактата по лучной стрельбе. Приведем фрагмент из его работы в авторском переводе: «Стрельба из лука без предохранителя на большой палец, когда это возможно, лучше и точнее. Поэтому защитное средство на большой палец следует изготовлять из кожи, которая ровна по текстуре и средней толщины. Ее следует обивать (или окаймлять. – А. К .) очень тонкой (или высококачественной. – А. К. ) кожей и пришить с особой осторожностью» [Arab Archery…, 1945].

Превосходство кожаных предохранителей над металлическими автор объясняет следующим образом: «Кожаные напалечни-ки лучше серебряных и металлических, потому что они мягкие и гибкие и меньше препятствуют точности стрельбы… Однако некоторые лучники считают напалечники из серебра и из других металлов лучшими, чем кожаные, в соревновательной стрельбе и стрельбе на дальние расстояния» [Ibid.]. Похожего мнения придерживаются и современные мастера стрельбы из традиционного лука [Saracen Archery…, 1970. P. 36].

В погребениях средневековых кочевников Средней и Центральной Азии нам неизвестны находки кожаных изделий, которые можно было бы определить как предохранители на большой палец, хотя, конечно, они могли просто не сохраниться до наших дней. Как бы то ни было, сведения некоторых письменных источников и опыт современных лучников позволяют сделать предположение о том, что средневековые кочевники при стрельбе из лука могли обходиться и без каких-либо защитных приспособлений, поскольку их огрубевшие от интенсивного пользования луком пальцы могли привыкнуть к постоянному напряжению и легко выдерживать трение тетивы. Об этом свидетельствует мамлюкский автор, который пишет: «Некоторые люди стреляют (из лука) без каких-либо предохранителей на большой палец, и в результате усиленной практики они становятся привычными к таким действиям. Нет ничего более ценного, чем способность стрелять (из лука) таким образом, если человек одарен этим (умением)» [Saracen Archery…, 1970. P. 34]. А что касается арабского автора, то, хотя он и считает необходимостью использования предохранителя на большой палец при стрельбе из сильного лука, тем не менее отмечает, что без него стрельба лучше и точнее [Arab Archery…, 1945].

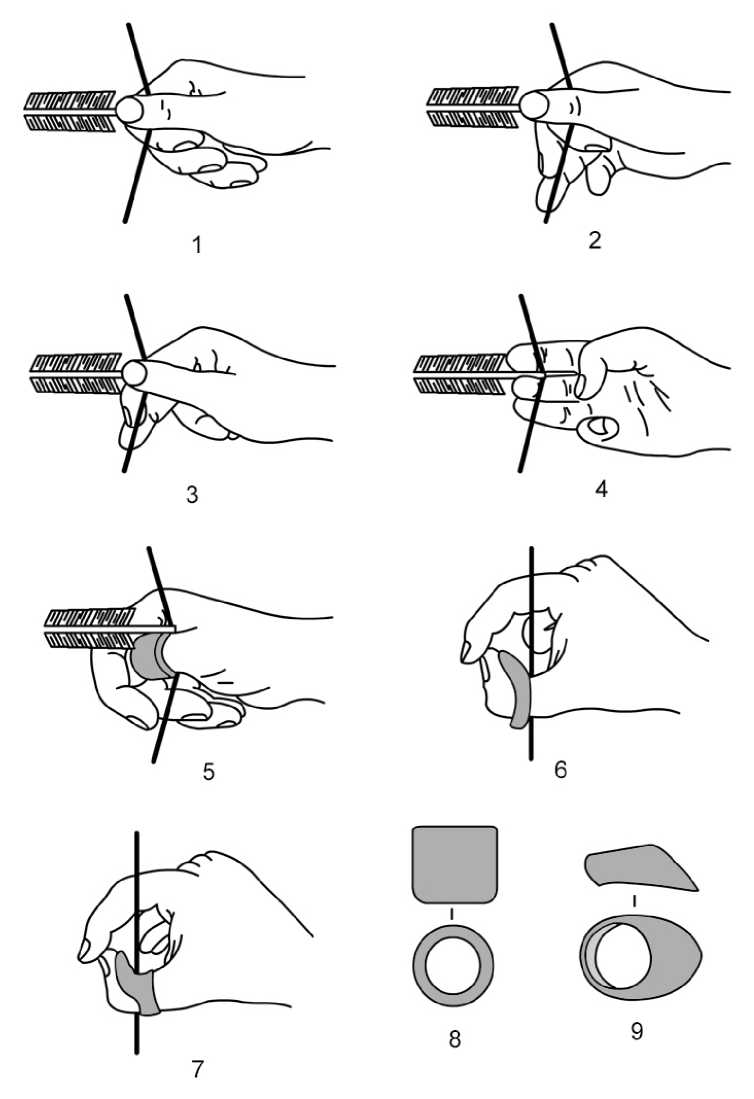

Обратимся теперь к иранским и среднеазиатским миниатюрам развитого и позднего Средневековья (рис. 2). На изображениях лучников положение натягивающей тетиву руки в большинстве случаев передано одинаково: пальцы согнуты во второй фаланге, большой палец не виден или виден частично. По положению тетивы в руке можно предположить, что она захвачена большим пальцем и (или) первыми тремя (иногда двумя или четырьмя) пальцами [Адамова, Гюзальян, 1985. Табл. 2; 18; 25; 29; 40; 41; 42; 48; 50; Персидские миниатюры, 1968. Илл. 2; 18; 19; 43; 57; Среднеазиатские миниатюры, 1964. Илл. 7; 29; 42; Миниатюры к Бабур-наме, 1972. Илл. 8; 9; 13; 14; 19; 22; 50; 53; 89; Миниатюры к «Хамсе» Низами, 1985. Илл. 9]. На некоторых изображениях более или менее четко виден согнутый большой палец, натягивающий тетиву [Адамова, Гюзальян, 1985. Табл. 18; 42; Миниатюры к Бабур-наме, 1972. Илл. 8; 9; 22; Миниатюры Мавераннахра, 1980. Илл. 43; Illustrations…, 2011]. На миниатюре «Осада Багдада монголами» к Джами ат-Таварих Рашид ад-Дина на большом пальце одного из лучников, натягивающего тетиву, изображено, как нам кажется, предохранительное кольцо (рис. 2, 1 ). Только небольшая часть изображений, где видны все пальцы или большой палец лучника, позволяет более уверенно установить способ натягивания тетивы лука, а именно «монгольский». В большинстве же случаев судить об этом точно нельзя. Но, поскольку из Ирана происходят многочисленные находки предохранительных колец на большой палец и ряд позднесредневековых трактатов по лучной стрельбе, признающих только «монгольский» метод [Dwyer, Khorasani, 2015], то и отмеченные неясные рисунки натягивающей тетиву руки следует интерпретировать в пользу последнего.

Возможности миниатюр для рассматриваемой темы этим не исчерпываются. Большой интерес представляют изображения лучников, выпустивших стрелу или соби-

○ –а □ –б

Рис. 2 . Фрагменты иранских и среднеазиатских миниатюр XIV–XVII вв. с изображением лучников: а – без предохранительных средств на большой палец; б – с предохранительным кольцом на большом пальце ( 1 , 2 – по: [Illustration…, 2011]; 3 , 5 – по: [Миниатюры к Хамсе, 1985. Илл. 32; 95]; 4 – по: [Миниатюра Мавераннахра, 1980. Илл. 21])

рающихся стрелять из лука, у которых четко видны все пальцы (рис. 2, 2–5 ). Рассмотрим конкретный пример – один из популярных сюжетов на иранских и среднеазиатских миниатюрах «Бахрам-Гур и Фитне на охоте». Здесь изображен скачущий на коне лучник (Бахрам-Гур), который «выпустил стрелу, быструю как молния, и пришил ею копыто онагра к его уху» [Адамова, 2010. С. 142–143. Илл. 28; Миниатюры к «Хамсе» Низами, 1985. Илл. 32; 95, 151]. Стрелок держит в опущенной левой руке лук, а правая, натягивавшая тетиву и выпустившая стрелу, поднята вверх. Большой палец правой руки изображен без каких-либо предохранительных средств (рис. 2, 3 ).

Изображения лучников в аналогичной позе и без кольца на большом пальце довольно часто встречаются и на других миниатюрах [Персидские миниатюры, 1968. Илл. 4, 43, 46; Среднеазиатские миниатюры,

1964. Илл. 7; Миниатюры к Бабур-наме, 1972. Илл. 14, 19, 30, 38, 41, 46, 51, 52, 91; Миниатюры Мавераннахра, 1980. Илл. 20, 21, 26, 43, 45; Пугаченкова, Галеркина, 1979. Табл. 30, 31, 48а, 65; Illustrations…, 2011].

Вместе с тем на миниатюрах известны несколько изображений лучников, выпустивших стрелу, на большом пальце которых есть предохранительное кольцо (рис. 2, 5 ) [Персидские миниатюры, 1968. Илл. 18, 19, 57, 66; Среднеазиатские миниатюры, 1964. Илл. 42; Миниатюры к «Хамсе» Низами, 1985. Илл. 95,112; Пугаченкова, Галеркина, 1979. Табл. 1, 1а, 66; Адамова, 2010. С. 266. Илл. 38]. Однако изображений лучников с кольцом существенно меньше, чем стрелков без кольца.

Итак, результаты анализа данных миниатюр позволяют сделать два вывода. Первый: средневековому населению, в том числе и кочевникам Средней Азии, были известны кольца из твердого материала. И второй: большинство лучников стреляли из лука без каких-либо предохранительных средств на большой палец. Вероятно, непопулярность предохранительных колец среди кочевников была обусловлена не только и не столько личным предпочтением каждого лучника, сколько особенностями их лучной стрельбы, тактики ведения боевых действий и, возможно, неудобством использования таких колец в конном бою 7.

В заключение хотелось бы отметить несколько моментов, касающихся ушка стрел. Э. С. Морз справедливо отмечал, что расширение у ушка удобно для держания стрелы пальцами при натягивании тетивы лука «примитивным» способом, т. е. когда конец стрелы захватывается вместе с тетивой прямым большим и согнутым указательным пальцами. Такое утолщение, как показывает опыт, никоим образом не мешает, а наоборот, способствует более прочному фиксированию стрелы между большим и указательным пальцами при натягивании тетивы и «монгольским» способом. Поэтому вполне закономерно, что на Тянь-Шане, где тетива натягивалась большим пальцем, в кочевнических погребениях монгольского времени встречены древки стрел с расширением у ушка.

Таким образом, изучение письменных, изобразительных и археологических источников показало, что средневековые кочевники Средней и Центральной Азии натягивали тетиву лука большим пальцем правой (или левой) руки – способом, известным в литературе под названием «монгольского». При этом они, в отличие от своих городских современников, предпочитали использовать кожаные средства для защиты большого пальца, а не кольца из твердого материала. Однако гораздо чаще кочевники стреляли из лука без каких-либо предохранительных средств.

Список литературы О способе натягивания тетивы лука у средневековых кочевников Средней и Центральной Азии

- Адамова А. Т. Персидские рукописи, живопись и рисунок XV - начала XX века: каталог коллекции. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2010. 512 с.

- Адамова А. Т., Гюзальян Л. Т. Миниатюры рукописи поэмы «Шахнаме» 1333 года. Л.: Искусство, 1985. 167 с.

- Бабур-наме. Ташкент: Изд-во АН Узбекской ССР, 1958. 529 с.

- Волков И. В. О происхождении «монгольского» способа стрельбы из лука // Восток - Запад: Диалог культур Евразии. Проблемы средневековой истории и археологии. Казань: Фэн, 2004. С. 154-156. (Культурные традиции Евразии. Вып. 4).

- Горелик М. В. Оружие древнего Востока (IV тысячелетие - IV в. до н. э.). 2-е изд., доп. СПб.: Атлант, 2003. 336 с.

- Железчиков Б. Ф., Кутуков Д. В. Раскопки у села Маляевка // Древности Волго-Донских степей. Волгоград, 1998. Вып. 6. С. 124-140.

- Ибн ал-Асир. Ал-камил фи-т-та’рих («Полный свод истории»). Избр. отрывки. Ташкент; Цюрих: Изд-во АН РУз, 2005. 595 с.

- История Казахстана в персидских источниках. Алматы: Дайк-Пресс, 2007. Т. 5: Извлечения из сочинений XIII-XIX веков. 469 с.

- Козин С. А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. 620 с.

- Кравец В. В. Кочевники Среднего Дона в эпоху Золотой Орды. Воронеж, 2005. 206 с.: прил. 97 с.

- Лубсан Данзан. Алтан Тобчи («Золотое сказание»). М.: Наука, 1973. 440 с. (Памятники письменности Востока. X).

- Миниатюры к Бабур-наме. Ташкент: Фан, 1972. 160 с.

- Миниатюры Мавераннахра. Л.: Аврора, 1980. 32 с. [

- Миниатюры к «Хамсе» Низами. Ташкент: Фан, 1985. 202 с.

- Персидские миниатюры XIV-XVII вв. М.: Наука, 1968. 49 с. [ табл.].

- Пугаченкова Г., Галеркина О. Миниатюры Средней Азии. М.: Изобразительное искусство, 1979. 208 с.

- Рашид ад-Дин. Сборник летописей. М.: Ладомир, 2002а. Т. 1, Кн. 2. 315 с.

- Рашид ад-Дин. Сборник летописей. М.: Ладомир, 2002б. Т. 3. 340 с.

- Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. 308 с. Т. 2: Извлечения из персидских сочинений, собранные В. Г. Тизенгаузеном и обработанные А. А. Ромаскевичем и С. Л. Волиным.

- Среднеазиатские миниатюры XVI-XVIII веков. М.: Наука, 1964. 35 с. [

- Стоун Дж. Большая энциклопедия оружия и доспехов. Оружие и доспехи всех времен и народов. Строение, применение, изготовление и украшение оружия. М.: Астрель, 2010. 767 с.

- Arab Archery. An Arabic manuscript of about A. D. 1500 «Book on the Excellence of the Bow and Arrow» and the Description thereof. Trans. by N. A. Faris, R. P. Elmer. 1945. URL: http://www.archerylibrary.com/ books/faris-elmer/arab-archery/ (дата обращения 12.12.2015).

- Dwyer B. Early Archers' Rings // Journal of the Society of Archer-Antiquaries. 1997. Vol. 40. P. 62-67.

- Dwyer B., Khorasani M. M. An analysis of a Persian archery manuscript titled Resale-ye Qosnameh // Quaderni Asiatici. 2015. No. 112. Dicembre. P. 93-116. Illustrations of costume and soldiers and sites of interest. 2011. URL: http://www.warfare.altervista.org/ (дата обращения 12.06. 2015).

- Klopsteg P. E. Turkish archery and the composite bow. A review of an old chapter in the chronicles of archery and a modern interpretation. Enlarged third edition. London: Butler and Tanner Ltd, 1987. 224 p.

- Morse E. S. Ancient and modern methods of arrow-release // Excerpt from Essex Institute Bulletin. 1885. Vol. 17, Oct. - Dec. 58 p.

- Morse E. S. Additional notes on arrow release. Salem, Mass.: Peabody Museum, 1922. 48 p.

- Rogers S. L. The aboriginal bow and arrow of North America and Eastern Asia // American Anthropologist. 1940. Vol. 42. No. 2. P. 255-269.

- Saracen Archery: an English version and exposition of a Mameluke work on archery (ca. A. D. 1368). With introduction, Glossary, and Illustrations by J. D. Latham and W. F. Pater-son. London: The Holland Press, 1970. 219 p.