О структуре нейронной сети при построении устного высказывания

Автор: Маланчук Ирина Григорьевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 1 (12), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются нейронные механизмы построения устного высказывания в его невербальной и вербальной реализациях. Утверждается существование как минимум двух уровней нейронной сети, обеспечивающей построение устного вербального высказывания: нейронного коррелята речевого компонента высказывания, который отстраивается и активируется начиная с младенческих вокализаций и обусловливает особенности функционирования второго уровня, соотносящегося с языковыми структурами сознания.

Система речи, язык, социальное мышление, социальное сознание, построение устного высказывания, структура нейронной сети

Короткий адрес: https://sciup.org/144153000

IDR: 144153000

Текст научной статьи О структуре нейронной сети при построении устного высказывания

Система речи, язык, социальное мышление, социальное сознание, построение устного высказывания, структура нейронной сети.

В современной лингвистике, речеведении, психологии актуальной остается дифференциация систем речи и языка, в частности, в связи с задачами реконструкции когнитивных моделей, соотносимых как с собственно речью и языком, так и с интегративными образованиями (вербальной речью, лексикой со значением речевых жанров, особенностей речи и пр.), а также с ситуациями социального взаимодействия, актуализирующими те или иные формы речи. Одной из целей нашей работы в последние годы являются разработка концепции речи на основе мультидисципинарного подхода, в частности в аспекте когнитивной психологии, и, соответственно, выработка такой когнитивной модели, которая бы адекватно отражала уровневое строение процесса продуцирования устного высказывания в его вербальной и невербальной реализациях.

Систему речи мы определяем как совокупность коммуникативно значимых вокальных конструкций (звукокомплексов), представляющих собой особым образом — в пространственно-временных и интенсивностных характеристиках — упорядоченную звуковую материю. К характеристикам вокальной фразы (в ее абстрагировании от фонемного состава; о тенденциях упорядочения вокального сигнала в антропогенезе см.: [Маланчук, 2007], ср.: [Галунов и др., 1985]) относятся динамика частоты основного тона, сила, громкость, долгота, темп, тембральные характеристики.

Базовым понятием для описания и анализа процесса речи является форма речи — речевой жанр, который, с точки зрения вокального оформления высказывания, можно определить как сложный просодический, вокальный комплекс, инвариантный при реализации речи в отношении типичных ситуаций социального взаимодействия и имеющий такие характеристики, которые определяют содержание социального взаимодействия и адекватно распознаются участниками. Это, вне естественно-языкового содержания, дает возможность каждому коммуникатору вести интеракцию, ориентируясь в целях партнера, интенциональном содержании его речи, и, согласуясь с собственными целями, активно корректировать взаимодействие.

Симультанирование сукцессивного вокального ряда создает целостный акустический образ, с одной стороны, интегрированный с аффектом (минимально представленным в информативных жанрах), а с другой – с образом прагматической ситуации в ее динамических характеристиках, представляющий собственно форму речи. При этом в отношении генетически ранних, доязыковых форм речи мы используем термин «протожанр», в отношении же культурспецифичных форм речевой коммуникации – термин «речевой жанр». Таким образом, преодолевается лингвоцентричный подход к форме речи – речевому жанру (ср.: [Седов, 1999, с. 115]) и решается проблема различения структур речи и структур языка, которая Б.М. Величковским сформулирована как «восприятие глобальных акустических признаков, характеризующих сегменты речи, более крупные, чем отдельные фонемы, слоги и слова» [Величковский, 2006, с. 100].

В каких структурах высказывания лежит информация о мотивах, характере социальных отношений и какие задачи в действительности решаются высказыванием, если вербально не выражается ни одно, ни другое, ни третье, – вопрос, не получивший серьезной разработки в психологии, акцентировавшей связь мышления и языка. Существенным является и то, что понимание этих аспектов высказывания, как правило, не определяется общим фондом знаний собеседников, составляющим пресуппозитивную основу вербального высказывания, за исключением того, что специфическим слоем в этом фонде являются знания о социальном мире, в том числе о конкретных людях. Однако последнее если и задает возможности для начала речевой интеракции, то ориентировка в ее ходе, хотя и соотносится с фондом социальных знаний, требует актуальной регуляции социального поведения средствами речи. Поэтому для нас на сегодняшний день проблема того, какие задачи решает высказывание, довольно очевидна: оно решает социальные задачи, даже если в реальной коммуникации речь идет об абстракциях: высказываясь, люди всегда говорят о себе, позиционируются в социальном пространстве, транслируют особенности своего понимания социального мира, актуально, в речи выражают социальные эмоции, отношение к собеседнику. Интереснейший пример в этом смысле описан в [Психология…, 2003, с. 409] со ссылками на Latour, 1987; Бос, Майер, 1993. (Полагаем, что и эмоции, возникающие при получении «интеллектуальной» информации, относящейся к миру несоциальных объектов, и эмоции, отражающиеся в речевом звуке, становятся в акте речевой коммуникации социальными сигналами.)

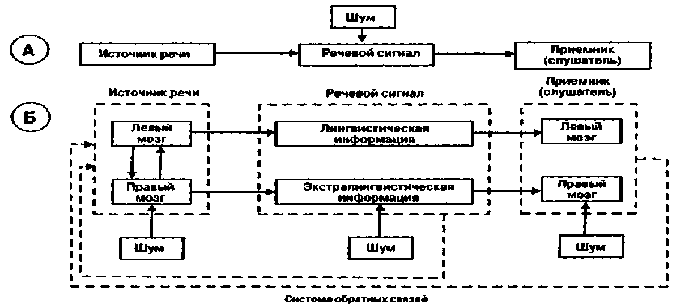

С нашей концепцией речи, где мы полагаем двуканальность трансляции / обработки вербальных высказываний (в аспекте собственно речи и использования языка) и многоканальность (а точнее, межмодальность) обработки информации, позволяющей адекватно их интерпретировать [Маланчук, 2009], соотносится модель «двухканальной структуры речевой коммуникации» В.П. Морозова [Морозов, 2003, с. 423–424]. Одним из ее оснований являются сравнительные исследования особенностей восприятия человеком вербальной или невербальной информации через правое или левое ухо при моноуральном и дихотическом восприятии, которые показали, что вербальная информация по критерию запоминания слов лучше воспринимается правым ухом (так как в этом случае адресуется к левому полушарию, т. е. речевым центрам Вернике), а невербальная информация по критерию узнавания эмоциональной интонации лучше воспринимается левым ухом (так как адресуется к правому полушарию мозга) [Морозов и др., 1988; Балонов, Деглин, 1976; Балонов и др., 1985; Черниговская, Деглин, 2001].

Автор обсуждаемой модели пишет: «…имея в виду сложную вербально-невербальную природу системы речевой коммуникации и ряд вышеприведенных принципиальных отличий невербальной коммуникации от собственно речевой – вербальной, общую структуру системы речевой коммуникации следует представить как двухканальную (разумеется, не в технологическом, а в психологическом смысле), т. е. как состоящую из вербального, собственно речевого лингвистического, и невербального экстралингвистического каналов» [Морозов, 2003, с. 423]. Разделение вербального и невербального каналов имеет место не только в среднем звене системы коммуникации (акустический сигнал), но и в начальном (говорящий) и конечном (слушатель) звеньях. Вербальный (собственно лингвистический) и невербальный (экстралин-гвистический) каналы оказываются обособленными во всех звеньях цепи речевой коммуникации. Вместе с тем между этими каналами существуют теснейшее взаимодействие и взаимовлияние [Морозов, 2003, с. 423–424].

Рис. Двухканальная модель речевой коммуникации В.П. Морозова (1989) (Б) в сравнении с одноканальной моделью К. Шеннона (1983) (А)

Автор модели полагает, что спектр звука «является носителем одновременно как вербальной (фонетической), так и невербальной (тембр голоса) информации» и ставит чрезвычайно важный вопрос: как мозг разделяет одно и другое [Морозов, 2003, с. 423]. Таким образом, речь идет только о распознавании структур вербального сообщения и, в нашей концепции, собственно речевого. Объясняя это, автор пишет: «Выдвинута гипотеза, что данное разделение возможно благодаря реализуемым мозгом человека двум принципам (механизмам) обработки речевой информации, каждый из которых соответствует правому или левому полушарию мозга» [Галунов и др., 1985; Морозов и др., 1988]. «Первый механизм характеризуется тем, что мозг производит детальный посегментный (пофонемный) анализ временной последовательности речевых звуков подобно тому, как обучающийся речи ребенок составляет слово из кубиков с изображением букв. Это свойственно левому полушарию мозга. Второй механизм заключается в интегральной целостной оценке речевых единиц (паттернов), например слов, и сравнении их с хранящимися в памяти эталонами звучания тембральных, интонационных, ритмических и других характеристик речи (правополушарный принцип обработки речевой информации)» [Там же]. Это несколько противоречит тому, что сам автор концепции пишет по поводу формантной структуры спектра, отражающей качество звука языковой единицы и позволяющей распознать его фонемный состав: «Носителем вербальной фонетической информации является спектр сложного речевого звука, точнее, динамика формантной структуры спектра во времени [Фант, 1964]. При этом для речи (читай: языка. – И.М.) высота голоса, т. е. частота основного тона, практически не имеет значения… Что же касается невербальных видов информации, то носителем ее наряду со спектром являются и звуковысотные характеристики голоса (мелодика речи, т. е. динамика частоты основного тона)» [Морозов, 2003, с. 420–421]. И если первый описанный выше механизм имеет подтверждения в соответствующих исследованиях (см. об этом: [Леонтьев, 2003], то второй, с нашей точки зрения, адекватен в описании распознавания целостных паттернов собственно речи (при этом требуется исследовать, каких) и сравнения с собственно речевым эталоном, но невозможно согласиться с тем, что речевым фактом является слово, тем более что звучание слова в предложенной интерпретации должно сравниваться с тембральными, интонационными, ритмическими характеристиками эталона.

Все сказанное заставляет предполагать (1) существование нейронной сети, отстраивающейся в раннем онтогенезе под воздействием невербальной составляющей речи, обращенной к младенцу («baby talk») и активирующейся при продуцировании невербальных форм речи, начиная с младенческих вокализаций, (2) обусловленность ансамблей вербальной нейронной сети, активирующейся при построении вербального устного высказывания, тем звеном, которое представляет акустический образ формы речи. Соответственно, требуется включение нейронных коррелятов собственно речевого компонента в структуру нейронной сети.