О существовании надионосферного резонатора Альвена

Автор: Довбня Б.В., Гульельми А.В., Потапов А.С., Клайн Б.И.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 22, 2013 года.

Бесплатный доступ

Одним из важных достижений 80-х гг. прошлого века в физике ультранизкочастотных электромагнитных волн было теоретическое предсказание, а затем и обнаружение на опыте так называемого ионосферного резонатора Альвена (IAR). В данной работе использовано представление об IAR для формулирования гипотезы о существовании специфического надионосферного резонатора Альвена (OAR, оуег-ionospheric Alfven resonator). Сделана попытка обнаружить OAR путем анализа динамических спектров колебаний, зарегистрированных в Саянской солнечной обсерватории (ССО) и обсерватории Борок. В результате удалось выделить в динамических спектрах новую разновидность веерообразных структур, которая по ряду признаков соответствует представлению об OAR. Отмечается, однако, что вопрос о соответствии между OAR и обнаруженными веерообразными структурами требует дальнейшего изучения.

Короткий адрес: https://sciup.org/142118393

IDR: 142118393 | УДК: 550.385.37,

Текст статьи О существовании надионосферного резонатора Альвена

Одним из важных достижений 80- х гг . прошлого века в физике ультранизкочастотных электромагнитных волн было теоретическое предсказание , а затем и обнаружение на опыте так называемого ионосферного резонатора Альвена (IAR). В данной работе использовано представление об IAR для формулирования гипотезы о существовании специфического надионосферного резонатора Альвена (OAR, о ver-ionospheric Alfvèn resonator). Сделана попытка обнаружить OAR пу тем анализа динамических спектров колебаний , зарегистрированных в Саянской солнечной обсерватории ( ССО ) и об серватории Борок . В результате удалось выделить в динамических спектрах новую разновидность веерообразных струк тур , которая по ряду признаков соответствует представлению об OAR. Отмечается , однако , что вопрос о соответствии между OAR и обнаруженными веерообразными структурами требует дальнейшего изучения .

One of the important achievements of the last century 80th decade in the physics of ultralow-frequency electromagnetic waves was theoretical prediction and later experimental finding of so-called ionospheric Alfven resonator (IAR). In this paper we used an idea of the IAR for the formulation of specific hypotheses about the existence of a specific over-ionospheric Alfven resonator (OAR). An attempt to find OAR through the analysis of dynamic spectra of oscillations recorded at Borok observatory and Sayan Solar о bservatory has been made. As a result, a new kind of fan-shaped structures, which in some respects corresponds to the representation of OAR has been revealed. It is emphasized, however, that the correspondence between OAR and found structures requires further study.

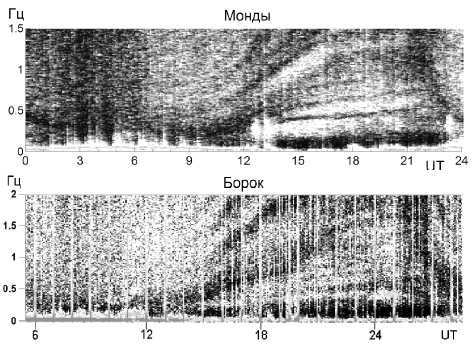

Одним из важных достижений 80-х гг. прошлого века в физике магнитосферы было теоретическое предсказание [Поляков, Рапопорт, 1981], а затем и обнаружение на опыте [Беляев и др., 1987; Беляев и др., 1989a; Беляев и др., 1989б; Belyaev et al., 1990] специфической разновидности ультранизкочастот-ных электромагнитных колебаний в диапазоне Рс1 (0.2–5 Гц). Динамический спектр колебаний выглядит как ряд веерообразных полос (рис. 1). Заметим, что верхняя часть полос иногда выходит за пределы частотного диапазона и может достигать 10 Гц. Однако основная энергия колебаний обычно сосредоточена на частотах ниже 5 Гц.

Модель веерообразных колебаний, предложенная авторами и принятая во многих последующих исследованиях, базируется на представлении о резонансных колебаниях Альвена в слое F ионосферы. Отсюда происходит и часто употребляемая в литературе аббревиатура IAR (ionospheric Alfvèn resonator). Ниже мы также будем пользоваться этим сокращением.

Рис . 1 . Динамические спектры электромагнитных ко лебаний , возбуждаемых в ионосферном резонаторе Аль вена . Колебания зарегистрированы в обс . Борок (18–19 сен тября 1985 г ., вверху ) и ССО (2 апреля 2010 г ., внизу ).

Теоретическому и экспериментальному исследованию IAR посвящена обширная литература (см., например, [Остапенко, Поляков, 1990; Lysak, 1991; Беляев и др., 1997; Belyaev et al., 1999; Belyaev et al., 2000; Demekhov et al., 2000; Pokhotelov et al., 2001; Bösinger et al., 2002; Yahnin et al., 2003; Molchanov et al., 2004; Семенова и др., 2008; Semenova, Yahnin, 2008; Ермакова, 2009]). Здесь мы особо отметим работы, в которых IAR исследуется в рамках проблемы межгеосферных взаимодействий. Так, в работах [Guglielmi et al., 2006; Потапов и др., 2008] внезапные изменения режима колебаний IAR, связанные с распространением фронтов сейсмических волн, рассматриваются с точки зрения литосферноионосферных связей. В работе [Гульельми и др., 2011] обнаружен эффект часовых меток в режиме IAR, свидетельствующий об антропогенном воздействии на ионосферу (об эффекте часовых меток в динамике геофизических процессов см. в обзоре [Гульельми, Зотов, 2012]).

Стандартная модель IAR подробно описана в цитируемых выше основополагающих работах. Мы напомним только два свойства модели, важные для дальнейшего изложения. Во-первых, резонатор является открытым. Это значит, что поперечная по отношению к геомагнитным силовым линиям структура волнового поля не фиксируется какими-либо другими граничными условиями, кроме условия исчезновения поля при достаточном удалении от оси резонатора. Резонансные частоты определяются только продольной структурой волнового поля, причем эта структура имеет вид стоячей волны Альвена. Второе важное свойство касается верхней «стенки» резонатора. Отражение вниз волны, бегущей снизу вверх, происходит потому, что над ионосферным слоем F скорость Альвена быстро увеличивается с высотой, достигая максимума на высоте 3–4 тыс. км.

Теперь представим себе пару IAR, один из которых расположен в Северном полушарии, а другой – в Южном. Пусть оси обоих резонаторов располагаются на одной и той же силовой линии геомагнитного поля. Описанная конфигурация подсказала одному из авторов данной статьи (Б.Д.) идею о существовании открытого резонатора, располагающегося над парой магнитосопряженных IAR. Торцами нового резонатора служат верхние стенки IAR. Мы будем условно называть такой резонатор надионосферным резонатором Альвена (OAR, оver-ionospheric Alfvèn resonator). Цель данной статьи состоит в изложении концепции OAR и результатов его поиска в данных эксперимента.

Итак, мы предлагаем гипотезу о существовании в надионосферной области магнитосферы резонатора для альвеновских волн, отличного как от ионосферного альвеновского резонатора, так и от магнитосферного резонатора (field-line resonator), удерживающего волны, отражающиеся от нижней границы F-слоя ионосферы. В нашем случае волны, распространяющиеся вдоль силовых линий, будут захватываться между двумя магнитосопряженными надионосферными областями, расположенными в разных полушариях. При этом часть энергии будет просачиваться вниз и наблюдаться на Земле в виде многополосного излучения, аналогично излучению IAR, но со своими характерными частотами. Каждая из полос соответствует одной из гармоник резонатора. Поскольку характеристики резонатора (в первую очередь плотность плазмы), а следовательно, и его собственные частоты будут испытывать суточную вариацию, полосы на спектрограмме в координатах частота– время будут иметь веерообразный вид, поднимаясь при возрастании эффективной альвеновской скорости и опускаясь при ее падении.

Уравнения, описывающие новый надионосферный резонатор, практически не слишком отличаются от тех, которые описывают магнитосферный аль-веновский резонатор (см., например, [Гульельми, Троицкая, 1973]), за исключением того, что граничные условия теперь надо формулировать не для F-слоя ионосферы, а для области максимума альвеновской скорости над ионосферой (мы вернемся к этому ниже). Конкретный вид уравнений и численные оценки будут даны в следующей работе, готовящейся к печати. Здесь же мы обратимся к наблюдательным данным с целью найти возможные доказательства нашей гипотезы о существовании OAR.

По вполне понятным геометрическим соображениям наибольший интерес для поиска OAR представляют наблюдения колебаний в диапазоне Рс1 (0.2–5 Гц) на достаточно низких широтах. При одновременном наземном проявлении IAR и OAR (это ожидалось в силу их физической общности) мы должны были видеть на спектрограммах обе резонансные структуры.

В нашем распоряжении имелись архивные записи геоэлектромагнитных колебаний в ССО (51.6° N, 100.9° Е, L=2.1) и обс. Борок (58.1° N, 38.2° Е, L=2.9). Амплитудно-частотная характеристика приборов позволяла анализировать колебания частотой до 10 Гц в Борке и до 30 Гц в ССО. Аналоговые магнитофонные записи в Борке оцифровывались, а затем подвергались спектрально-временному анали- зу с помощью компьютерных программ, так же как и цифровые записи в ССО. Строились динамические спектры колебаний, на которых хорошо просматривалась периодическая структура спектральных полос.

Наряду с типичными спектрограммами ионосферных альвеновских резонансов (см. рис. 1) мы обратили внимание на появление необычной резонансной структуры шумового электромагнитного излучения, отличающейся по своим частотно-временным характеристикам от традиционной структуры IAR. Примеры обнаруженного явления даны на рис . 2.

Новые резонансы наблюдались на квазиэквиди-стантных выделенных частотах (от 3 до 10 гармоник) в диапазоне ниже фундаментальной частоты IAR. Частота первой гармоники меняется в пределах 0.15– 0.3 Гц. Время наблюдения составляет от 19 до 9 LT. Их начало запаздывает относительно начала IAR на 2–4 ч. Изменение частоты со временем выражено не так заметно , как у IAR. Необычные структуры наблюдаются всегда одновременно с IAR-структурами.

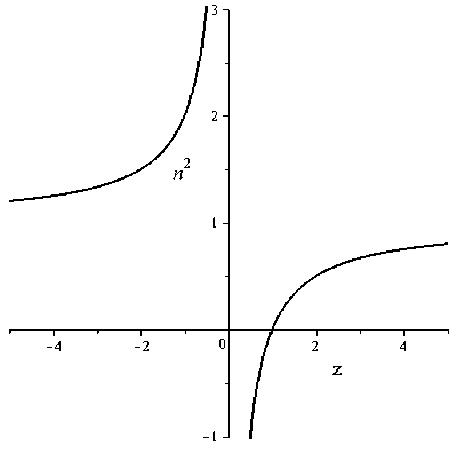

В основе представления о надионосферном резонаторе лежит гипотеза о том, что верхняя стенка IAR служит одним из торцов OAR. Эта гипотеза отнюдь не очевидна. В самом деле, рассмотрим горизонтально-слоистую среду, показатель преломления которой n ( z ) изменяется с высотой z и является асимптотически однородным сверху и снизу. Пусть R + – коэффициент отражения для волн, падающих на слой неоднородности n ( z ) снизу вверх, а R – – сверху вниз. Казалось бы, R –= R +, но в общем случае это не так. Например, в водородной плазме, содержащей небольшую примесь ионов кислорода или гелия, распределение показателя преломления вдоль магнитных силовых линий имеет вид, показанный на рис. 3. Мы видим нуль и полюс квадрата показателя преломления, между которыми располагается полоса непрозрачности. Если концентрация примесных ионов достаточно велика, то R + =0, в то время как R – =1 [Гульельми, Троицкая, 1973]. Другими

Рис . 2 . Динамические спектры электромагнитных коле баний , предположительно возбуждаемых в надионосферном резонаторе Альвена . На верхней панели показаны колебания , наблюдавшиеся 6 сентября 2010 г . в ССО , на нижней па нели – осцилляции , зарегистрированные 21–22 сентября 1986 г . в обс . Борок .

Рис . 3 . Вид функции n 2( z ) в окрестности полюса . Меж ду нулем и полюсом квадрата показателя преломления располагается полоса непрозрачности . Величины n и z выражены в условных единицах .

словами, при распространении волны в положительном направлении оси Z волна полностью поглощается в окрестности полюса, в то время как при распространении в противоположном направлении волна полностью отражается от нуля показателя преломления.

Однако, если нули и полюсы n 2( z ) отсутствуют, как это имеет место в случае IAR, предположение о точном или приближенном равенстве R – и R + представляется разумным. Необходимо только иметь в виду, что резонансные частоты IAR в общем не совпадают с резонансными частотами OAR, так что коэффициенты отражения и эффективные высоты стенок и торцов могут различаться, возможно, даже существенно. В этом смысле представление об OAR следует рассматривать как предварительное.

Следует подчеркнуть, что вопрос о соответствии между OAR и обнаруженной разновидностью динамических спектров требует дальнейшего изучения. Действительно, к настоящему времени имеется немало работ, дающих основание для поисков волноводных или резонансных структур в магнитосферно-ионосферной системе, которые бы удовлетворяли высказанным в этих работах идеям. Например, отметим публикации [Гульельми, 2007; Klimushkin et al., 2010; Гульельми, Потапов, 2012; Пилипенко и др., 2012; Мазур и др., 2004; Mager et al., 2009]. Так, в работах [Гульельми, 2007; Klimushkin et al., 2010; Гульельми, Потапов, 2012; Пилипенко и др., 2012] сделан учет многоионного состава околоземной плазмы и показана возможность захвата волн в диапазоне Рс1 в экваториальной зоне магнитосферы. В работах [Мазур и др., 2004; Mager et al., 2009] рассмотрена возможность существования резонатора (но для более низкочастотных волн), где роль одной из стенок играет не ионосфера, а продольная неоднородность магнитосферной плазмы. Тем не менее мы убеждены в том, что для объяснения наблюдаемых в эксперименте явлений важно испытать сначала наиболее простые и физически прозрачные гипо- тезы и, только убедившись, что они не объясняют всей совокупности имеющихся свойств явления, применять более сложную теорию.

В данном случае в качестве теста выдвинутой гипотезы можно использовать проверку количественного соответствия между наблюдаемыми частотами специфических веерообразных структур, описанных выше, и теоретическими оценками резонансных частот OAR. В следующей публикации мы вернемся к этой проблеме.

В заключение кратко изложим результаты работы. На основе хорошо известного представления об ионосферных резонаторах Альвена (IAR) сформулирована гипотеза о существовании специфических надионосферных резонаторов (OAR). Оба типа резонаторов являются открытыми, причем торцами OAR служат верхние стенки магнитосопряженных пар резонаторов IAR.

Путем анализа динамических спектров ультра-низкочастотных колебаний в диапазоне Рс1, зарегистрированных в ССО и в обс. Борок, сделана попытка обнаружения OAR. В результате удалось выделить новую разновидность динамических спектров, которая по ряду признаков соответствует представлению об OAR.

Выражаем благодарность Р.А. Рахматулину за предоставленные материалы ССО. Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты 13-0500529 и 13-05-00066).