О связи характеристик субавроральной ионосферы с возмущениями плазмы на геостационарной орбите: обсерватория Якутск (62.02° N, 129.72° Е), май-июнь 2003 г

Автор: Золотухина Н.А., Полех Н.М., Челпанов М.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 21, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены вариации критической частоты F2-слоя, наблюдавшиеся субавроральной ионосферной станцией Якутск в мае - июне 2003 г. Выделены 12 дней, характеризующиеся тем, что максимум суточного хода / 0F2, за которым следует ее уменьшение, наступал раньше, чем в спокойные дни, а минимальное значение f 0F2≤3 МГц. Для этих дней исследованы вариации напряженности поля магнитосферной конвекции и параметров плазмы на геостационарной орбите, наблюдавшиеся на спутнике LANL 1994 в 16° к востоку от ионосферной станции. Показано, что в десяти случаях глубокое раннее понижение /0F2 развивалось в дни усиления поля магнитосферной конвекции, увеличения температуры магнитосферных ионов и электронов и уменьшения коэффициентов их температурной анизотропии до нулевых и отрицательных значений. Начало резкого уменьшения / 0F2 совпадало в пределах получаса с началом повышения температуры электронов на геостационарной орбите. В двух случаях глубокое раннее понижение / 0F2 наблюдалось в главную фазу и в максимуме двух умеренных магнитных бурь после ослабления поля магнитосферной конвекции и уменьшения температуры магнитосферных электронов. Полученные результаты подтверждают наличие связи между расширением плазменного слоя в сторону Земли, смещением к экватору главного ионосферного провала и резким понижением критической частоты субаврорального F2-слоя, обнаруженной ранее по данным наземных станций и низкоорбитальных спутников.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103491

IDR: 142103491 | УДК: 550.3,

Текст научной статьи О связи характеристик субавроральной ионосферы с возмущениями плазмы на геостационарной орбите: обсерватория Якутск (62.02° N, 129.72° Е), май-июнь 2003 г

Субавроральной принято называть область околоземного космического пространства, сопряженную геомагнитными силовыми линиями с Землей на широтах от 50–55° до 65–70° [Брюнелли, Намгалад-зе, 1988]. Границы этой области довольно подвижны и определяются положением плазмопаузы (плазмо-сферного пограничного слоя) и внутренней границы плазменного слоя. В свою очередь, форма и положение указанных плазменных структур зависят главным образом от нестационарного и неоднородного поля конвекции, создаваемого в земной магнитосфере межпланетным электрическим полем, а также спорадическими внутримагнитосферными процессами, например суббурями.

В зависимости от условий в солнечном ветре, текущей и предшествующей геомагнитной активности субавроральные ионосферные станции могут проходить под ионосферными проекциями различных магнитосферных областей и фиксировать соответствующие суточные изменения ионосферных параметров. При низкой геомагнитной активности это будут вариации сопряженной с плазмосферой ионосферы, обусловленные суточными изменениями потока солнечной радиации и динамическими процессами. Рост геомагнитной активности является индикатором изменения пространственной структу- ры магнитосферных оболочек и их плазменного заполнения, которое может проявиться в нарушениях суточного хода параметров субавроральной ионосферы, в том числе критической частоты F2-слоя (f0F2).

Одно из таких нарушений – резкое по сравнению с невозмущенными днями понижение f 0 F2, получившее название «срыв суточного хода f 0 F2» (см., например, [Деминов и др., 2008; Вариации структуры…, 2008]), наблюдается при прохождении станции под экваториальной стенкой главного ионосферного провала (ГИП), образующегося между ионосферными проекциями плазмосферы и плазменного слоя. При этом граница плазмосферы сопряжена с экваториальной стенкой, а внутренняя кромка плазменного слоя – с полярной стенкой ГИП. Естественно предположить, что смещение указанных границ должно проявиться в данных плазменных анализаторов, размещенных на геостационарных спутниках, а сравнительный анализ спутниковых и ионосферных данных даст дополнительную информацию о процессах, вызывающих изменение структуры субавроральной ионосферы.

Считается, что главный ионосферный провал отчетливо наблюдается в субавроральных широтах преимущественно в зимнее ночное время [Брюнелли, Намгаладзе, 1988]. В нашей работе рассмотрены яв- ления, наблюдавшиеся на Земле и в космосе в мае– июне 2003 г. В этот период атмосфера над субавроральной станцией Якутск выше 160 км освещена полные сутки и, соответственно, суточные изменения плазменной частоты в F-области ионосферы, вызванные изменением зенитного угла Солнца, минимальны. Мы сопоставили вариации f0F2 над станцией Якутск (62.02° N, 129.72° Е, геомагнитные широта и долгота 56.08° и 200.51°) с вариациями параметров магнитосферной плазмы вблизи меридиана ионосферных измерений (спутник LANL 1994_084, ±4.3° N, 145.4° E) и напряженности поля магнитосферной конвекции (вычислена по данным спутника WIND) и обсудили возможные вне- и внутримагни-тосферные факторы, вызвавшие значительные изменения структуры субавроральной ионосферы в рассмотренном временном интервале.

Географические и геомагнитные координаты ст. Якутск взяты на сайте [], значения всех использованных в статье геомагнитных индексов – на сайте [], индекса F10.7 – на [ftp:// ved/], спутниковые данные – на [ ].

Общая характеристика ионосферных и геомагнитных возмущений

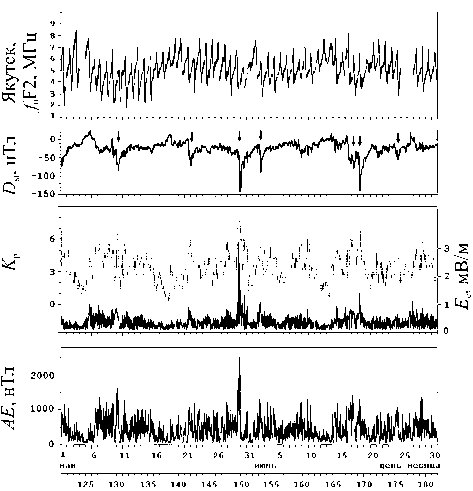

Информация о возмущениях субаврорального F2-слоя 1 мая – 30 июня 2003 г. и геомагнитной обстановке, на фоне которой они наблюдались, приведена на рис. 1. После 2 мая понижения индекса D st до значений ≤–50 нТл наблюдались в семи интервалах (отмечены стрелками на панели D st) длительностью от 3 до 28 ч. Все понижения D st до – 50 нТл и ниже сопровождаются ростом K p- и AE -индексов, изменения которых со временем подобны изменениям напряженности Е с поля магнитосферной конвекции. Значения Е с (в мВ/м) вычислены по данным спутника WIND как

E c = (0.09 + 0.13 E e if ),

E ef = 10 - 6 V w ( B y + B f)1/2 sin(0/ 2) (в мВ/м), (1)

где V sw – скорость солнечного ветра, В у и B z – азимутальная и вертикальная компоненты межпланетного магнитного поля (ММП), 9 - угол между проекцией вектора ММП на плоскость YZ GSE и геомагнитным полем на магнитопаузе [Doyle, Burke, 1983; Liou et al., 2001]. Подобие вариаций Е с , K р - и АЕ -индексов указывает на значимый вклад магнитосферной конвекции в геомагнитные возмущения мая–июня 2003 г.

На верхней панели рис . 1 видно, что диапазон изменений f 0F2 в течение суток очень неустойчив. Наиболее сильные понижения минимальных и максимальных для каждых суток значений f 0 F2 совпадают по времени с усилениями геомагнитной активности .

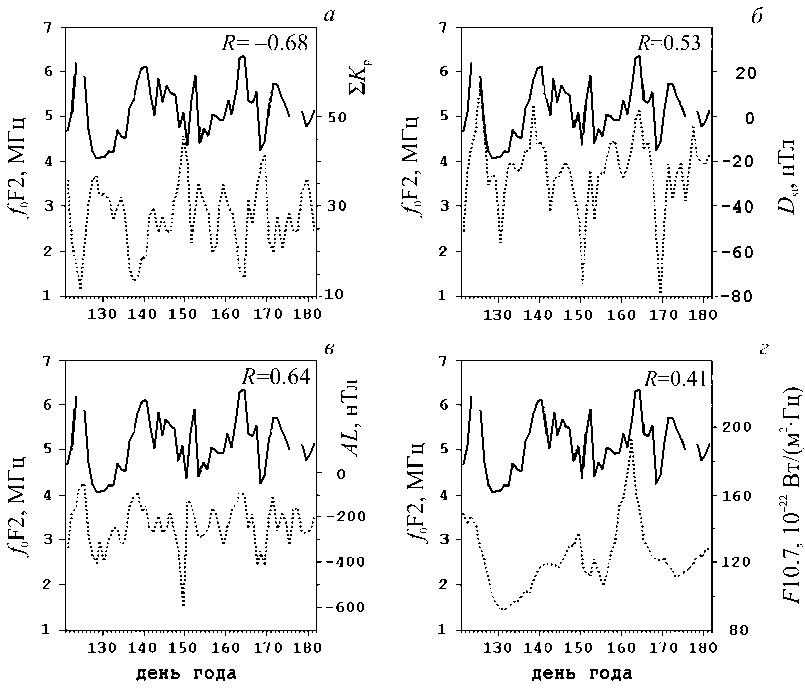

В более явном виде связь между усилениями геомагнитной активности и уменьшениями среднесуточной критической частоты F2-слоя показана на рис. 2: изменения среднесуточных значений f 0 F2 над Якут-

день года

Рис . 1. Сверху вниз : вариации f 0F2 над Якутском ; D st- индекса ; K p- индекса ( серая линия ); напряженности E c электрического поля конвекции , вычисленной по ско рости солнечного ветра и межпланетному магнитному полю ( черная линия ); AE - индекса . Серой заливкой отме чены магнитоспокойные дни мая и июня 2003 г ., стрелка ми – дни понижений D st до уровня ≤ –50 нТл .

ском сопоставлены с изменениями ∑ K p (рис. 2, а ), среднесуточных значений D st - и AL -индексов (2, б , в ) и ежедневно измеряемого индекса солнечной активности F 10.7 (рис. 2, г ). Указаны коэффициенты линейной корреляции R между показанными на каждой панели переменными. Модули R максимальны при нулевом сдвиге и значимы на уровне значимости 95 %. Наибольший по абсолютному значению коэффициент корреляции R =–0.68 получен для рядов ∑ K p и f 0 F2.

В четырех из пяти спокойных дней мая (данные за 4 мая отсутствуют) среднесуточная критическая частота F2-слоя менялась в пределах 5.17–6.18 МГц. Среднесуточные значения f 0 F2<5.17 МГц наблюдались в 16 из 30 дней, в 15 из которых ∑ K p ≥27.3. В среднем в эти дни ∑ K p =32.9±5.4. В дни с f 0F2≥5.17 МГц значения суммарного K р на ~30 % ниже: ∑ K p=21.6±5.4. Для пяти спокойных дней июня f 0 F2 меняется от 5.04 до 6.35 МГц. Среднесуточные значения f 0 F2<5.04 МГц соответствуют ∑ K p =32.7±5.67, f 0 F2≥5.04 МГц – ∑ K p =25.0±6.0. Отметим значимую корреляцию среднесуточных значений f 0 F2 с D st - и AL -индексами (рис. 2, б , в ).

Таким образом, над субавроральной станцией Якутск наблюдается тенденция роста и спада среднесуточных значений критической частоты F2-слоя с увеличением и уменьшением планетарного индекса K р . Синхронность вариаций наблюдается также при сопоставлении рядов f 0F2 с рядами среднесуточных значений AU -, AE -индексов и напряженности электрического поля магнитосферной конвекции. Коэффициенты корреляции рядов среднесуточных значений Е с с рядами ∑ K p -, AU -, AL -, AE - и D st -индексов равны 0.78, 0.74, –0.7, 0.74 и – 0.46 соответственно,

Рис . 2. Вариации среднесуточных значений f 0F2 над ст . Якутск ( сплошная линия ) и вариации ( пунктирные линии ) суммарного K р - индекса ( а ), среднесуточных значений индексов D st ( б ), AL ( в ), F 10.7 ( г ) в мае – июне 2003 г .

что указывает на отмеченный выше значимый вклад поля конвекции в генерацию магнитосферных возмущений в мае–июне 2003 г.

Глубокие ранние понижения f0F2

При выделении событий резкого понижения f 0 F2 (срыва суточного хода f 0F2) очень важным является выбор фоновых параметров. Обычно в качестве фоновых используют среднее за несколько спокойных дней месяца значение f 0F2. Однако на верхней панели рис. 1 отчетливо видно, что суточный ход критической частоты в спокойные дни мая–июня 2003 г. очень различаются: так, 3 мая f 0F2 меняется в пределах 3.5–8.5 МГц, 16 и 17 мая – 4.3–6.6 и 5.4–6.9 МГц. В спокойные дни июня наблюдались такие же большие различия между минимальными и максимальными значениями f 0F2. Поэтому для выбора событий глубокого раннего понижения f 0 F2 мы использовали следующие критерии:

-

1) максимум суточного хода f 0F2, за которым следует уменьшение критической частоты, наступает в то же время или раньше, чем в спокойные дни каждого месяца;

-

2) минимальная критическая частота F2-слоя меньше 3 МГц.

Выбор этих критериев обусловлен тем, что в случаях, когда резкий спад f 0 F2 связан с уменьшением широты ГИП, время начала понижения критической частоты на фиксированной широте смещается с ростом геомагнитной активности на более ранние часы, а минимальная критическая частота F2-слоя быстро уменьшается до f 0 F2≤3 МГц [Pirog et al., 2009].

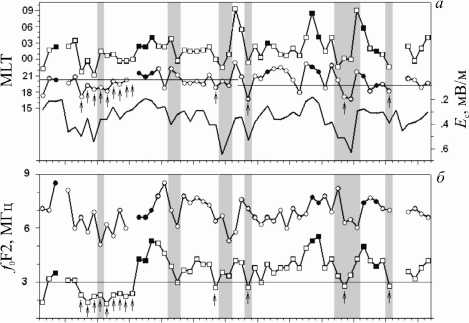

Рассмотрим с этой точки зрения изменения f0F2 над Якутском в мае–июне 2003 г. Время регистра- ции MLT максимальных и минимальных для каждых суток значений f0F2 показано на верхней панели рис. 3. Здесь же приведен график среднесуточных значений напряженности поля магнитосферной конвекции. Для удобства сравнения правая ось ординат, соответствующая Ec, направлена вниз. Видна тенденция смещения суточных максимумов и минимумов f0F2 на запад с усилением поля конвекции. Коэффициенты линейной корреляции между рядами суточных максимумов/минимумов f0F2 и Ec составляют –0.45 и –0.48 соответственно. Горизонтальные линии отмечают уровень MLT=20:15 для мая и MLT=19:15 для июня. Эти значения соответствуют моментам регистрации максимальных суточных значений f0F2 3 мая (пятый по порядку из спокойных дней месяца, ∑Kp=18) и 22 июня (тоже пятый по порядку спокойный день, ∑Kp=21). На нижней панели показаны изменения максимальных и минимальных суточных значений f0F2. Здесь горизонтальная линия отмечает уровень f0F2=3 МГц. Стрелками на рисунке отмечены дни, когда максимумы f0F2 наблюдались раньше, чем в магнитоспокойные дни, а минимальные значения критической частоты были ниже 3 МГц. По указанным признакам уменьшение f0F2 в эти дни может быть определено как глубокое раннее понижение f0F2. Из-за пропусков в данных время регистрации максимальной критической частоты 15 мая не определено. Судя по полученному в 11:45 UT максимальному из имеющихся значению f0F2=6.26 МГц, суточный максимум f0F2 мог наблюдаться раньше 20:15 MLT.

На рис. 1–3 видно, что самое значительное и продолжительное уменьшение средних, максимальных и минимальных суточных значений f 0F2 было

125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180

день года

Рис . 3 . Вариации времени регистрации (MLT) суточ ного максимума f 0F2 ( линии с кружками ), ее минимума ( линии с квадратами ) и среднесуточных значений E c ( чер ная линия ) ( а ); а также максимальных и минимальных суточных значений f 0F2 ( б ). Черные круги и квадраты соответствуют магнитоспокойным дням , серой заливкой отмечены дни c минимальными D st<–50 нТл .

зафиксировано на ст. Якутск 7–15 мая во время умеренной магнитной бури, начавшейся 5 мая и достигшей максимума ( D st =–84 нТл) в 10–11 UT 10 мая. Возможными внешними причинами этого понижения могут быть спад солнечной активности, проявившийся в уменьшении индекса F 10.7 до 80–90, и усиление межпланетного электрического поля и соответственно поля магнитосферной конвекции.

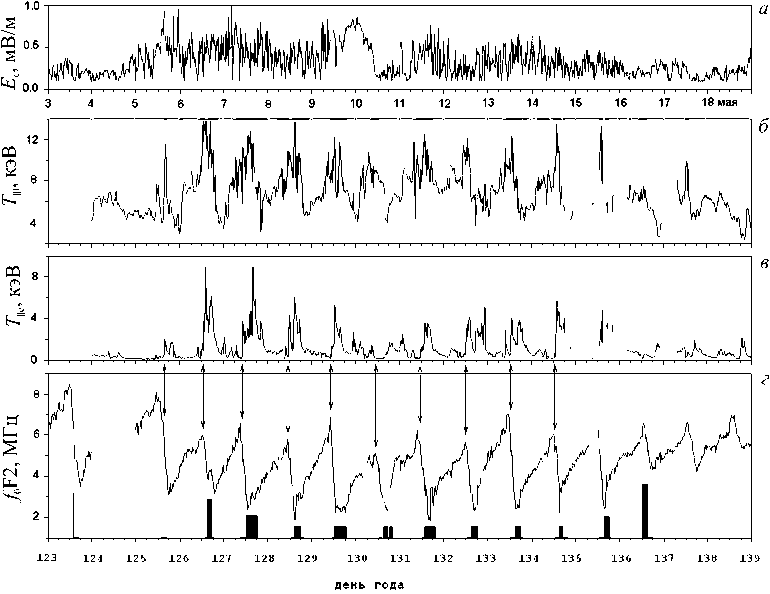

Информация об изменениях E c , продольных температур ионов (канал 0.13–45 кэВ) и электронов (канал 0.03–45 кэВ) на геостационарной орбите и f 0 F2 над Якутском 3–18 мая 2003 г. дана на рис. 4. На панели г серыми прямоугольниками показаны временные интервалы, в которых на ст. Якутск наблюдались рассеянные отражения от F2-слоя (F-рассеяние), черными – F-рассеяние и четкие следы отражений, приходящих с севера.

С 7 по 15 мая (127–135-й дни года) минимальные значения f 0F2 меняются в пределах 1.83–2.42 МГц, максимальные – 5.1–7 МГц. В среднем 7–15 мая минимальные f 0 F2 на 25 % ниже, чем в предшествующие дни 5, 6 мая, и более чем на 40 % ниже, чем в последующие магнитоспокойные дни 16, 17 мая. В соответствии с определениями, данными в работах [Kouris et al., 1999; Buonsanto, 1999], понижения критической частоты F2-слоя на 30 % и более, развивавшиеся над Якутском 7–15 мая, могут быть интерпретированы как продолжительная ионосферная буря, состоящая из повторяющихся примерно через сутки уменьшений f 0F2 в вечерне-полуночном секторе (см. рис. 3, а ). По совокупности признаков (время появления, низкая критическая частота F2-слоя, F-рассеяние, появление на ионограммах отражений с севера) каждое из этих понижений можно отождествить с отрицательной фазой ионосферной бури, вызванной смещением ГИП в сторону экватора [Prolss et al., 1991].

Наземные наблюдения и модельные расчеты показывают, что смещение ГИП может быть связано с эрозией внешней плазмосферы и расширением плазменного слоя в сторону Земли.

Эффект расширения плазменного слоя отчетливо виден в изменениях температуры и температурной анизотропии горячих ионов и электронов на геостационарной орбите (см. рис. 4, б , в ). Усиление среднесуточной напряженности поля конвекции от ~0.2 мВ/м 4 мая до ~0.46 мВ/м 5 мая (день начала магнитной бури) сопровождается двукратным ростом температуры частиц в предполуночном секторе (23–03 MLT) и появлением популяции частиц с нулевым и отрицательным коэффициентом температурной анизотропии ( K a = T ⊥ / T || –1, где T ⊥ и T || – продольная и поперечная температуры частиц). Временные интервалы, в которых K a ионов/электронов ≤0, отмечены на панелях б , в серой заливкой . Температуры ионов и электронов максимальны 6, 7 мая и остаются высокими до 14 мая, а возможно, судя по отдельным измерениям, до 15 мая включительно.

Вертикальные сдвоенные стрелки, проведенные между панелями в , г , показывают, что 5–9 и 11–14 мая начала резких спадов f 0 F2 совпадают в пределах получаса с резкими повышениями температуры электронов на геостационарной орбите. Эти повышения лежат в области широкого суточного максимума температуры ионов и сопровождаются ростом концентрации электронов от ~0.1 до 1 см–3. Единственным исключением является 10 мая – день максимума бури. В этот день наблюдались самое меньшее из максимальных суточных значений f 0 F2≈5 МГц и самый продолжительный (13–19 UT, 21:5–03:5 MLT) интервал регистрации экранирующих и полупрозрачных E sf -слоев с f 0 E s > f 0 F2. Критическая частота F2-слоя достигла максимума в 10:30 UT (минимум D st ) после понижения температуры электронов до уровня 0.2 кэВ. Значения f 0 F2 уменьшались на фоне снижения температуры ионов от 9 до 4 кэВ и самой низкой для 6–15 мая температуры электронов T e<0.5 кэВ. Все эти явления развивались на фоне почти монотонного по сравнению с остальными днями уменьшения E c от 0.8 до 0.1 мВ/м.

Судя по появлению над Якутском полупрозрачных и экранирующих E sf -слоев с высокими критическими частотами, возникающих в результате ударной ионизации, ослабление поля конвекции стимулировало высыпание частиц старого плазменного слоя, оказавшихся в области замкнутых траекторий (см., например, [Moshupi et al., 1979]). В данных LANL это проявилось в уменьшении температуры горячих ионов и электронов и увеличении коэффициента их температурной анизотропии.

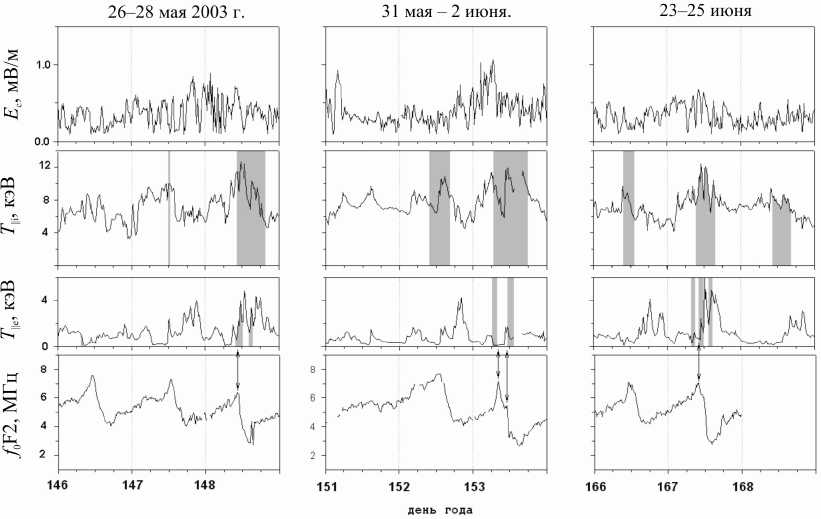

В последующие дни возмущения f 0 F2, удовлетворяющие указанным выше критериям, были зарегистрированы 28 мая, 2, 17 и 24 июня (148-, 153-, 168- и 175-й дни года). Анализ спутниковой и наземной информации для 148-го (слабые возмущения D st в пределах от –19 до –43 нТл) и 175-го дней года (главная фаза умеренной магнитной бури) показывает, что изменения параметров плазмы на геостационарной орбите в эти дни подобны наблюдавшимся 5–9 и 11–14 мая. Глубокие ранние

Рис . 4 . Зависимости от времени напряженности поля магнитосферной конвекции ( а ), продольной температуры электронов ( канал 0.03–45 кэВ ) ( б ) и ионов ( канал 0.13–45 кэВ ) ( в ), построенные по данным спутника LANL 1994, а также критической частоты F2- слоя ионосферы над Якутском ( г ) ( см . пояснения в тексте ).

Рис . 5 . То же , что на рис . 4, для указанных на рисунке дней .

понижения f 0 F2 развивались после усиления поля магнитосферной конвекции, увеличения температуры ионов и электронов и уменьшения коэффициентов их температурной анизотропии до нулевых и отрицательных значений. Из-за отсутствия данных LANL 1994 возмущения 17 июня в работе не рассмотрены .

Изменения температуры ионов и электронов 2 июня, наблюдавшиеся в главную фазу умеренной магнитной бури и сопровождавшиеся глубоким ранним понижением f0F2, подобны зарегистрированным 10 мая (см. рис. 4). Критическая частота F2-слоя уменьшалась дважды – после первого снижения температуры электронов от 0.8 до 0.2 кэВ и во время ее следующего спада от 1.7 до 0. 6 кэВ. Как и 10 мая, резкое уменьшение f0F2 последовало за уменьшением Ec от ~1 до ~0.5 мВ/м.

Обсуждение и выводы

В работах [Бенькова, Зикрач, 1983; Жеребцов и др., 1986] для якутского и норильского геомагнитных меридианов приведены эмпирические формулы, позволяющие определить геомагнитную широту центра ГИП по K р -индексу. Эти формулы применимы для зимних месяцев в секторе 18–08 LT. Согласно этим формулам, центр ГИП может смещаться до широты ст. Якутск при K р=4. Конечно, эти формулы неприменимы для летних месяцев. Тем не менее мы оценили по ним возможность появления ГИП над Якутском и получили, что ГИП мог находиться над станцией в 18 из 31 дней мая и в 14 из 30 дней июня. Оказалось, что самый продолжительный интервал возможного появления ГИП над Якутском был 5–9 и 11–15 мая, что соответствует по датам длительному интервалу наблюдения глубоких ранних понижений f 0 F2, описанному в предыдущем разделе. Время начала уменьшений, определенное по ионосферным данным, в двух случаях совпадает с определенным по K р -индексу началом появления ГИП над Якутском, в четырех случаях опережает его на 1–5 ч и в двух случаях запаздывает относительно него. По эмпирическим зависимостям, приведенным в [Бенькова, Зикрач, 1983; Жеребцов и др., 1986], 10 мая ГИП не должен был наблюдаться над Якутском, по крайней мере в секторе 18– 08 LT. Тем не менее мы полагаем, что формулы, приведенные в этих работах, могут использоваться для получения предварительной информации о широтном перемещении ГИП в летние месяцы.

Проведенное нами исследование показывает следующее:

-

1. Глубокому раннему понижению f 0 F2 предшествует усиление поля магнитосферной конвекции как минимум до 0.5 мВ/м. Однако усиление поля конвекции до такого уровня наблюдается не только в дни этих понижений (см. рис. 1). Особенностью глубокого раннего понижения f 0F2 является то, что оно отчетливо наблюдается только в те дни, когда геостационарный спутник, расположенный вблизи меридиана ионосферных измерений, регистрирует популяции ионов и электронов с температурами, достигающими соответственно 10–14 кэВ и 2–8 кэВ, и с изотропным или продольноанизотропным температурным распределением.

-

2. Начало глубокого раннего понижения f 0 F2 в десяти из двенадцати случаев совпадает в пределах получаса с резким повышением температуры и ростом концентрации электронов на геостационарной орбите. Основываясь на этом, мы полагаем, что рассмотренные нами уменьшения f 0 F2 развивались в окрестности и восточнее области раздела западной и

восточной частей альфвеновского слоя. В западной его части на меньшие L-оболочки проникают ионы, а в восточной – электроны плазменного слоя. Возможность формирования ионосферного провала в области западного электроджета при больших скоростях электрического дрейфа ионосферной плазмы показана в работе [Pirog et al., 2009].

В работе [McComas et al., 1993] показано, что такими свойствами обладают частицы плазменного слоя, поступающие на геостационарную орбиту во время геомагнитных возмущений. Таким образом, обнаруженная нами связь между глубокими ранними понижениями f 0 F2 и изменениями параметров плазмы на геостационарной орбите вблизи меридиана ионосферных измерений подтверждает вывод о том, что расширение плазменного слоя в сторону Земли может привести к резкому уменьшению f 0 F2 над субавроральными станциями, сделанный ранее на основе обобщения данных наземных станций и низкоорбитальных спутников.

Выражаем благодарность сотрудникам ИКФИА за любезно предоставленные данные вертикального зондирования.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 11-05-00908 и Министерства образования и науки РФ (соглашение № 8388).