О своеобразии приемов орнаментального и скульптурного декора изделий из кости и рога с вятских ананьинских городищ

Автор: Черных Е.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 247, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются особенности декора изделий из кости и рога с ананьинских городищ бассейна р. Вятка. наиболее «украшенные» категории изделий - рукояти орудий и лопатки, выполненные в технике плоскорельефной резьбы. Именно она, вместе с приемами скульптурного оформления наверший, определяет своеобразие ананьинского искусства резьбы и позволяет рассматривать егов контексте художественных традиций звериного стиля. в декоре вятских рукоятей взаимодействие лесного и степного миров отразилось в решении топографии образа стоящего с опущенной головой хищника, близкого к целой серии подобных же изображений на скифских предметах. Серия рукоятей со скульптурно-рельефными изображениями хищника с открытой пастью обнаруживает близость в искусстве савроматов волго-уральского региона, кочевников восточно-казахстанских степей и Алтая. они рассматриваются как прямое заимствование сюжета, испытавшего на местной почве лишь большую или меньшую трансформацию. Местное своеобразие трактовки хищника в наибольшей степени проявилось в серии предметов,изображающих «взнузданного» зверя или зверя «в упряжке», чему известны яркие мифопоэтические толкования в финно-угорском мире.

Дрикамье, вятский край, ананьинская резная кость, звериныйстиль, декор, культурные влияния

Короткий адрес: https://sciup.org/143163909

IDR: 143163909

Текст научной статьи О своеобразии приемов орнаментального и скульптурного декора изделий из кости и рога с вятских ананьинских городищ

История изучения ананьинского искусства (прежде всего искусства звериного стиля) насчитывает более ста лет, но наши представления о его генетических корнях, локальных особенностях, связях с идеологическими представлениями по-прежнему далеки от полноты.

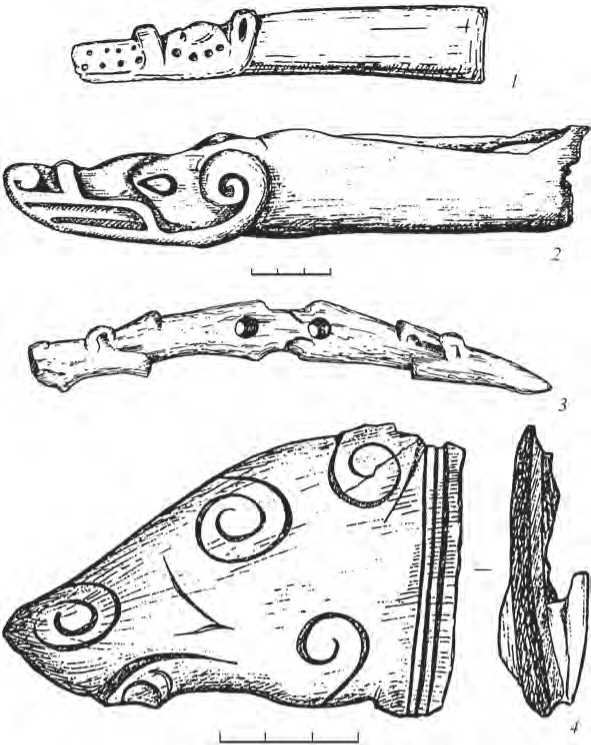

В коллекции вятской ананьинской кости1 общее число орнаментированных изделий составляет 128, это менее 12 % от взятых в обработку предметов. Среди них отмечены изделия всех трех групп инвентаря, выделенных нами по назначению (Ашихмина и др., 2006. Табл. 3), но абсолютно преобладают, что представляется странным, орудия труда (60,15 %). Высокий показатель орнаментированности предметов данной группы дают роговые рукояти и ло-патки-«тупики». Именно они составляют наиболее «украшенные» категории изделий с вятских городищ.

Среди приемов украшения встречаются различные виды резного орнамента, рельефные и скульптурные изображения. На девяти изделиях отмечены граффити. Прочие приемы были менее распространены. Как редкий случай можно отметить применение двух приемов орнаментации на одном изделии, например точечного и линейного. Техническое разнообразие приемов резьбы представлено собственно резными (прочерченными) орнаментами и рельефным декором. Как продолжение традиции предшествующей эпохи бронзы, очевидно, можно рассматривать такие элементы, как зигзаг, заштрихованные треугольники, «елочку», спирали и Ѕ-овидный орнамент. Геометрические узоры на костяных изделиях повторяют орнаменты на металлических предметах (прежде всего на ананьинских кельтах). Кружковые, точечные, спиральные орнаменты составляют основу декора бронзовых украшений костюма – поясной гарнитуры, головного убора, нагрудных блях. Столь же большой популярностью пользовался такой узор в декоре каменных и глиняных пряслиц – ярких маркеров вятского варианта ананьинской культурно-исторической области ( Збруева , 1952. Табл. XXVIII–9, 1 ; Голдина , 1999. Рис. 95, 1, 6, 7, 10 ; Котов , 2003. С. 201–202).

Высокую долю среди орнаментированных изделий составляют образцы резной кости, декорированной в технике плоскорельефной резьбы. Именно они определяют своеобразие ананьинских изображений, сближают их с лучшими образцами прикладного искусства евразийского раннего железного века, позволяют рассматривать в контексте художественных традиций, характеризующихся прежде всего сюжетной доминантой звериного стиля. Приемы рельефной резьбы присущи рукоятям орудий, где они сочетаются с объемными (скульптурными) изображениями, а также отмечены на лопатках и гребнях. Высоким уровнем мастерства отличаются роговые рукояти, на которых ананьинские мастера искусно передавали образ зверя, сочетая прием плоскорельефной резьбы со скульптурным объемом. Древний мастер изображал лапы, бедра, плечи, шерсть, хвост, глаза, уши, пасть зверя, достигая при этом высочайшей выразительности. Правда, в угоду орнаментализму иногда терялись видовые признаки животного. Неудивительно, что трактовка их у разных исследователей расходится: медведь, волк, кошачий хищник, кабан зачастую усматриваются на одном и том же предмете (см. работы: Обыденнов, Корепанов , 2002; Коренюк, 2004; Коренюк, Перескоков , 2013).

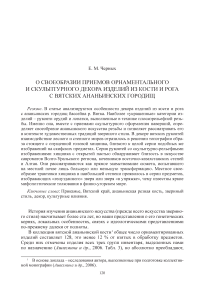

Из дореволюционных сборов известны три изделия, орнаментированные в близкой манере, – это две рукояти с Пижемского городища (Спицын, 1893. Табл. VIII–3; Збруева, 1952. Табл. XXXI–29), хранящиеся в ГИМе и Эрмитаже, а также обломок рукояти с Аргыжского городища, опубликованный А. В. Збруевой (1952. Табл. XXVI–6) и повторно атрибутированный С. А. Васильевым (2001). Все три изделия объединяет изображение сидящего (стоящего) хищника, исполненного в рельефе и заключенного в пространство у внешнего края рукояти и ее боковых поверхностей. Вместе с тем иконографическое сходство отнюдь не влечет за собой сходства стилистического. На пижемской рукояти, хранящейся в ГИМ (рис. 1, 1), изображен, очевидно, сидящий медвежонок (задняя его лапа подогнута). Непропорционально большая голова зверя опущена вниз, глаза и скулы показаны едва намеченными прорезями, лопатка, бедро и лапы украшены декоративными завитками и кружочками. Большое округлое ухо украшает небольшая ямка, пасть чуть приоткрыта, на лапах хищника выделены по четыре пальца. В целом изображение зверя весьма реалистично, чего нельзя сказать о двух других образцах. Изображение на рукояти, хранящейся в ГЭ (№ 650/16), отличается определенным схематизмом, хотя мотив хищника иконографически вполне выдержан. Та же опущенная морда, взгорбленная спина, мощные когтистые лапы, спиральные завитки на месте плеча и бедра. Датировки обоих предметов были выполнены с учетом аналогий, хорошо известных в искусстве евразийских степей, – V–III вв. до н. э. (Корепанов, 1980. С. 295–303; Оборин, Чагин, 1988. № 30–31), но в свете последних исследований более правомерной выглядит дата VI–IV вв. (Васильев, 2004. С. 279–283; Поли-дович, 2009. С. 239–241).

В орнаментализме «звериного стиля» аргыжской пластины (рис. 1, 3 ) взаимодействие лесного и степного миров отразилось в наиболее ярком виде. Как и на описанных выше предметах, мы видим близкое решение топографии образа хищника, вписанного в заданное пространство предмета, ограниченное тремя гранями. Но изображение настолько стилизовано, что образ животного в нем только угадывается. А. В. Збруева все же склонялась к медвежьей трактовке зверя, с его специфическими чертами-признаками (изгибом спины, опущенной мордой, огромной задней лапой с четырьмя пальцами-когтями), изображенного с двумя хищными птицами (1952. С. 138, 282). Крайняя условность изображения других исследователей, напротив, заставляет воздерживаться от определения завитков и спиралей как голов фантастических грифонов или хищных птиц ( Васильев , 2001. С. 78), при всей распространенности подобного стилистического приема в скифском искусстве. Ст. А. Васильеву же принадлежит замечательное наблюдение, сближающее, при соответствующем ракурсе, этот предмет с известными рукоятями из рога, и прежде всего с пижемской (Там же. С. 77–80).

Еще одно изображение хищника в плоском рельефе происходит с Буйского городища (рис. 1, 2 ). Это роговая пластина толщиной 15 мм, на одной стороне которой вырезано изображение головы зверя с открытой пастью. Трактовка оскаленной пасти свойственна изображениям волкообразного хищника. У буй-ского хищника своеобразно передана пасть: только верхняя лентообразная губа и два нижних клыка в виде заостренных завитков. Таким же завитком показана складка шеи. Своеобразно вырезан нос зверя: круто завернутый завиток. Аналогичную передачу можно видеть на буйской рукояти (рис. 1, 4 ). Подобным же образом трактованы ноздри волкообразных хищников на известных бронзовых парадных секирах ( Збруева , 1952. Рис. 14), а также у медведей на поясных крючках из среднедонских курганов ( Гуляев , 1969. Рис. 4; 2010. Рис. 17). Воспроизведение данного мотива на костяных предметах сближает вятские резные изделия с савроматским искусством.

Дальнейшая стилизация этого образа обнаруживается на оригинальной, даже слишком орнаментализированной рукояти с того же Буйского городища

Рис. 1. Декорирование изделий из рога вятских ананьинских городищ

1 – Пижемское (по: Васильев , 2001); 2, 4–6 – Буйское (по: Ашихмина и др ., 2006); 3 – Аргыж-ское (по: Васильев , 2001)

(рис. 1, 6). Рельефное изображение зверя скупо передано в рельефе головы с удлиненной мордой и прикрытыми удлиненно-овальными заостренными ушами. Рельефный декор нанесен на обе стороны рукояти. Хотя четкость деталей уже несколько утеряна, основной художественный мотив – зверь с оскаленной пастью – все же сохранен. Мы видим то же лентообразное оформление губы, закручивающееся на верхнем конце в шишечку носа, а на нижнем – то ли в клыки, то ли язык. Аналогичным образом завернутый спиралью язык известен по изображениям зубастого хищника на блюменфельдских орнаментированных кабаньих клыках (Смирнов, 1964. Рис. 78, 6, 7; Граков, 1999. Рис. 3, 7; 4, 9). Щека, как и складка шеи, подчеркнута завитком, закрученным в спираль. Широкое приостренное ухо заполнено скобковидными насечками. Глаз вырезан в виде овала с круглым бугорком в центре. Массивная лапа с пятью когтями прижата к туловищу так, что соприкасается с лопаткой зверя, выполненной также в виде спирального завитка, украшенного точками. Такой прием дополнительного покрытия деталей точками-наколами обнаруживается на тех же больших блюменфельдских клыках, датируемых рубежом V–IV вв. (Там же. С. 32) или V в. до н. э. (Смирнов, 1964. С. 229). Оригинально выглядит трактовка на буй-ской рукояти морщин на лбу зверя, переданных пятью поперечными резными линиями, а также вздыбленной шерсти позади головы – четырьмя глубокими рельефными полосками. Возможно, тем самым вятский мастер стремился передать экспрессию зверя, равно как и его солидный возраст. Это совершенно самостоятельное творческое воплощение известного художественного образа. Однако смешение стилей (звериного и растительного), перегруженность орнаментикой выдает стремление совместить в одном образце все знакомые мастеру приемы творчества. Очевидно, древнему художнику были хорошо известны как савроматские образцы, так и, возможно, южносибирские (алтайские и восточно-казахстанские), с присущими им пышными завитками и спиралями. Некоторое сходство можно усмотреть с изображением клыкастого и зубастого зверя из 2-го Башадарского кургана (Руденко, 1960. Рис. 48). Те же вычурные завитки на лапах, шерсти.

Другая рукоять, точнее ее обломок, с Буйского городища, если я правильно трактую динамику изменений в искусстве звериного стиля, представляет иное направление в стилизации образа хищника (рис. 1, 5 ), связанное с геометризацией декоративных элементов. Рукоять крайне плохой сохранности, уцелела только ее центральная часть, в которой можно угадать лапу, глаз и ухо зверя. По направлению лапы и завитка спирали, передающей ухо животного, можно судить, что пасть его была обращена на уцелевшем фрагменте влево. Рельеф довольно глубокий в отличие от вышеописанных образцов. Длинная когтистая лапа напоминает скорее лежащую ветвь, плотно прижатую к огромному глазу, имеющему вид вырезанного овала с двумя уголковыми надрезами вместо зрачка. Завиток на месте щеки гиперболизирован настолько, что слился с ухом зверя. Это крайняя стилизация сидящего на плече грифона, известного по многочисленным образцам скифского звериного стиля, но потерявшего изначальный смысл и выродившегося в декоративный элемент. И вновь можно заметить сходство стилистического приема у вятских резчиков с зооморфными клыками из Блюменфельда ( Граков , 1999. Рис. 9а).

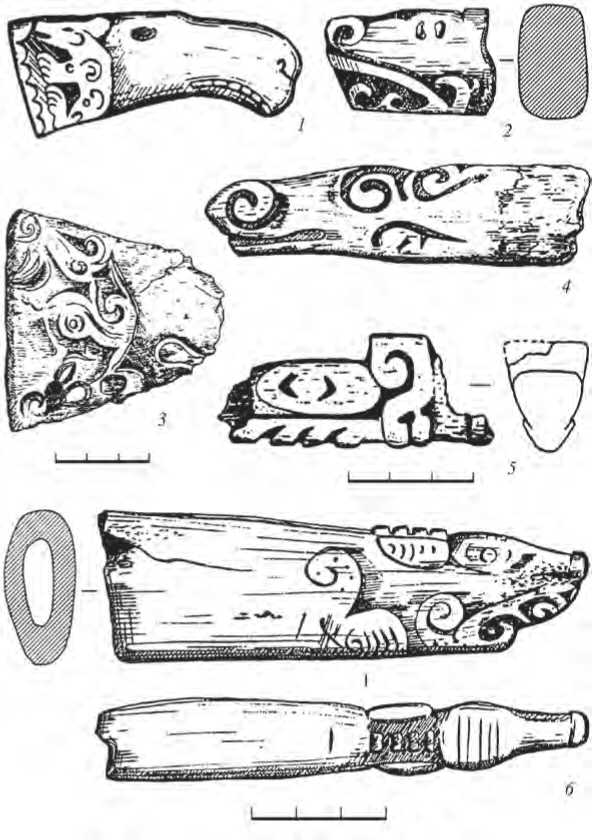

Образ хищника с оскаленной пастью воспроизводится еще на трех рукоятях. Все они происходят с Буйского городища. Общность мотива тем не менее не означает единства изобразительных приемов. Своеобразный канон выдерживался главным образом в оскале, в изображении прижатой к морде лапы – поза «крадущегося» (или припавшего к земле) хищника, да в прижатых к затылку ушам. Но этот последний элемент имел различные вариации, возможно, хронологического характера.

Рис. 2. Роговые рукояти с Буйского городища на р. Вятке (по: Ашихмина и др. , 2006)

Во всех случаях изображения двусторонние, рельеф является лишь способом декорировки объемных скульптурных фигур на завершениях рукоятей. Лаконизм скульптур, ограниченных изображением головы животного, оставлял широкое поле для реализации мастером-резчиком его творческого метода. Так, моделировка рукояти с изображением волчьего хищника (рис. 2, 1) отличается некоторым схематизмом: полоска губ едва намечена, так же как и глаз, показанный невыразительной насечкой. Ухо и щека переданы окружностями – рудиментами более ранних спиралей. В открытой пасти сохранился лишь один клык, но, скорее всего, клыков было два (передний обломан). Суховатость и огрубленность стиля выдают более позднюю дату предмета. Более реальными чертами наделен хищник на рукояти (рис. 2, 3). Клыки в открытой пасти зверя не сохранились; лапы и ухо показаны вполне натурально. Ушные отверстия, как и само ухо, имеют треугольную форму. На лапе, переданной мягким рельефом, показаны четыре когтя. Губы не показаны вовсе, как это имело место на предыдущих предметах. Четкость исполнения, знание прототипа и простота стилизации позволяют видеть в данной находке наиболее ранний образец. Определенным сходством с ним обладает третья рукоять с Буя (рис. 2, 2), но это сходство только самое общее. Элементы стилизации на данном изделии чрезвычайно близки изображениям в скифо-сибирском зверином стиле. Это и лентообразные губы, и полукруглые выступы клыков, и заполненное резным орнаментом поле ушных раковин. Но более всего с искусством кочевников Евразии буйскую рукоять роднит изображение головы грифона на щеке хищника. Голова грифона с длинным загнутым вниз клювом и завитком на конце, глаз в виде округлой выпуклости окружен рельефным овалом. Мощные лапы без когтей рельефом только намечены.

Таким образом, судя по приведенным описаниям, данная серия ананьинских рукоятей со скульптурно-рельефными изображениями хищника с открытой пастью является наиболее близкой к искусству скифо-сибирского мира и может рассматриваться как прямое заимствование нового сюжета, испытавшего на местной почве лишь большую или меньшую трансформацию.

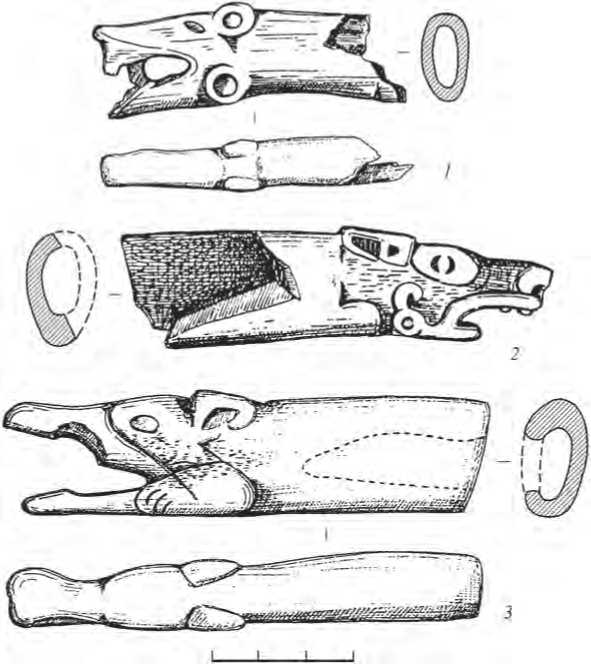

Местное своеобразие трактовки хищника в ананьинском искусстве в наибольшей степени проявилось в серии предметов, изображающих «взнузданного» зверя или зверя «в упряжке» (рис. 3, 2 ). Ни в скифском, ни в сибирском искусстве такого сюжета нет, хотя манера изображения та же ( Липина, Черных , 2011). Точность сюжета достигается посредством рельефно вырезанных деталей, выдающих знание прототипа – хищника с удлиненной мордой и пастью. Вот только пасть лишена оскала. Кроме того, мы не видим здесь типичных для изображений волкоподобных хищников заостренных подтреугольных ушей ( Коренюк , 2003. С. 205). Напротив, ухо передано круглым завитком из узкой лентовидной полосы, соединенной с пастью. Этот сюжет повторен еще на одной рукояти с Буйского городища (рис. 3, 1 ). Рельефом достаточно четко выделен ремень, стягивающий морду медведя, нос и щеки которого украшены точечным орнаментом. За повторением мотива, безусловно, следует видеть некий сюжет, возможно мифологический текст. Кроме ананьинского искусства, он известен и в более позднее время. Изображение медведя в упряжке на роговом стержне найдено на средневековом чепецком городище Иднакар ( Иванова , 1998. Рис. 51–4). С него же происходит великолепное изображение лося на костяной пластине, на котором с помощью гравировки переданы ремни упряжи. Длительность существования представлений у населения Прикамья, связанных с образами запряженных медведя и лося, свидетельствует, скорее всего, не об опыте одомашнивания обитателей тайги ( Куликов, Иванова , 2001. С. 32). Представляется более обоснованным видеть в этих изображениях символическое выражение глубоких мифологических сюжетов либо религиозной практики. Можно указать лишь несколько любопытных схождений. Во-первых, «ездовые» медведи – основные персонажи шаманских практик сибирских народов ( Грачева , 1981. С. 16). Во-вторых, в мифопоэтическом творчестве финно-угорских народов медведь и лось выступают как некое подобие социокультурных символов, ассоциируемых с мироустройством. Так, герой «Калевалы» Вяйнямейнен вспахивает змеиное поле, впрягая в соху медведя или лося ( Петрухин , 2003. С. 115). В саамском мифе на медведе (в утреннее время) и на оленях (в полдень и вечером) разъезжает по небу Солнце Пейве (Там же. С. 156). Образ «солярного»

медведя передает изображение на рукояти с Кривоборского городища (рис. 3, 4 ). Оппозиция медведя и лося передана также в скульптурном завершении рогового псалия с Аргыжского городища (рис. 3, 3 ), на котором головки этих двух животных противопоставлены друг другу, но вместе с тем предстают как некое единство.

Рис. 3. Мотив медведя на изделиях из рога и кости с вятских городищ Ананьинской культурно-исторической общности

1, 2 – Буйское (по: Ашихмина и др ., 2006); 3 – Аргыжское (по: Ашихмина и др ., 2006);

4 – Кривоборское (по: Ашихмина и др ., 2006)

Список литературы О своеобразии приемов орнаментального и скульптурного декора изделий из кости и рога с вятских ананьинских городищ

- Ашихмина Л. И., Черных Е. М., Шаталов В. А., 2006. Вятский край на пороге железного века: костяной инвентарь ананьинской эпохи (I тысячелетие до н. э.). Ижевск: Удмуртский гос. ун-т. 220 с.

- Васильев Ст. А., 2001. Предмет неизвестного назначения из фондов Казанского музея//Евразия сквозь века/Ред. И. Я. Фроянов. СПб.: Филол. фак. СПбГУ. С. 77-80.

- Васильев Ст. А., 2004. Ананьинский звериный стиль: истоки, основные компоненты и развитие//АВ. № 11. С. 275-297.

- Голдина Р. Д., 1999. Древняя и средневековая история удмуртского народа. Ижевск: Удмуртский ун-т. 463 с.

- Граков Б. Н., 1999. Памятники скифской культуры между Волгой и Уральскими горами//Евразийские древности. 100 лет Б. Н. Гракову: архивные материалы, публикации, статьи/Отв. ред. А. И. Мелюкова. М.: ИА РАН. С. 7-33.

- Грачева Г. Н., 1981. Культовый комплекс нганасан//Сборник МАЭ. Т. XXXVII: Материальная культура и мифология. Л.: Наука. С. 153-168.

- Гуляев В. И., 1969. Зооморфные крючки скифского периода//Население Среднего Дона в скифское время. М.: Наука. 143 с. (МИА; № 151.)

- Гуляев В. И., 2010. На восточных рубежах Скифии (древности донских скифов). М.: ИА РАН. 342 с.

- Збруева А. В., 1952. История населения Прикамья в ананьинскую эпоху. М.: Изд-во АН СССР. 321 с. (МИА; № 30.) (Материалы и исследования по археологии Урала и Приуралья; т. 5.)

- Иванова М. Г., 1998. Иднакар -древнеудмуртское городище IX-XIII вв. Ижевск: Удм. ИИЯЛ УрО РАН. 294 с.

- Коренюк С. Н., 2003. Образ волка-собаки в искусстве населения Прикамья в раннем железном веке//Международное (XVI Уральское) археологическое совещание: материалы междунар. науч. конф. Пермь: Пермский гос. ун-т. С. 203-205.

- Коренюк С. Н., 2004. Образ волка-собаки в идеологии населения Прикамья в раннем железном веке//Оборинские чтения: материалы археол. конф. Вып. 3. Материалы региональных археологических конференций. Пермь: Пермский обл. краевед. музей. С. 40-56.

- Коренюк С. Н., Перескоков М. Л., 2013. Эволюция образа медведя в искусстве населения Западного Приуралья в раннем железном веке и средневековье//Культуры и народы Северной и Центральной Азии в контексте междисциплинарного изучения. Томск: Томский гос. ун-т. С. 211-223. (Сб. Музея археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского; № 3.)

- Корепанов К. И., 1980. Особенности генезиса звериного стиля в прикладном искусстве Среднего Поволжья и Прикамья VII-III вв. до н. э.//Скифо-сибирское культурно-историческое единство: материалы I всесоюзной археол. конф. (дек. 1979). Кемерово: Кемеровский гос. ун-т. С. 295-303.

- Котов В. Г., 2003. Семантика пряслиц ананьинской культуры//Международное (XVI Уральское) археологическое совещание: материалы междунар. науч. конф. Пермь: Пермский гос. ун-т. Пермь. С. 201-202.

- Куликов К. И., Иванова М. Г., 2001. Семантика символов и образов древнеудмуртского искусства: науч.-метод. пособие. Ижевск: Ист.-культур. музей-заповедник «Иднакар» Удм. ИИЯЛ. 48 с., 8 л.

- Липина Л. И., Черных Е. М., 2011. «Верхом на медведе?»: к интерпретации одного из прикамских сюжетов с образом медведя//Шестые Берсовские чтения: сб. ст. Всерос. археол. науч.-практ. конф. Екатеринбург: Квадрат. С. 133-138

- Оборин В. А., Чагин Г. Н., 1988. Чудские древности Рифея: Пермский звериный стиль. Пермь: Кн. изд-во. 180 с. (Искусство Прикамья.)

- Обыденнов М. Ф., Корепанов К. И., 2002. Искусство Урала и Прикамья. Ч. 3: Эпоха железа, VIII в. до н. э. -III в. н. э. Уфа: Башкирский экон.-юрид. колледж. 205 с.

- Петрухин В. Я., 2003. Мифы финно-угров. М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига. 464 с.

- Полидович Ю. Б., 2009. Рукояти с изображениями хищников и некоторые особенности ананьинского «звериного стиля»//У истоков археологии Волго-Камья (к 150-летию открытия Ананьинского могильника): сб. ст. по итогам Междунар. науч.-практ. конф. (Елабуга, 2008). Елабуга: Андерсен. С. 239-244. (АЕС; вып. 8.)

- Руденко С. И., 1960. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 360 с.

- Смирнов К. Ф., 1964. Савроматы: Ранняя история и культура сарматов. М.: Наука. 380 с.

- Спицын А. А., 1893. Приуральский край. Археологические розыскания о древнейших обитателях Вятской губернии. М.: Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа. 191 с. (Материалы по археологии восточных губерний России; вып. 1.)