О так называемых успенском и андрюковском этапах металлообработки в эпоху средней бронзы на Северном Кавказе

Автор: Клещенко А. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный и бронзовый века

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается историографический прецедент выделения так называемых «андрюковского» и «успенского этапов» металлообработки раннего этапа эпохи средней бронзы на Северном Кавказе, связанный с исследованиями М. Б. Рысина и А. В. Кияшко. В частности, представленные в работе данные указывают на необоснованность соотнесения эпонимных комплексов из Андрюковского могильника и разрушенного кургана у села Успенское с эпохой средней бронзы. В связи с этим выводы о существовании и реальном наполнении указанных этапов вряд ли можно считать правомерными.

Северный кавказ, нижний дон, доно-волжское междуречье, эпоха ранней бронзы, эпоха средней бронзы, металлические изделия

Короткий адрес: https://sciup.org/14328111

IDR: 14328111

Текст научной статьи О так называемых успенском и андрюковском этапах металлообработки в эпоху средней бронзы на Северном Кавказе

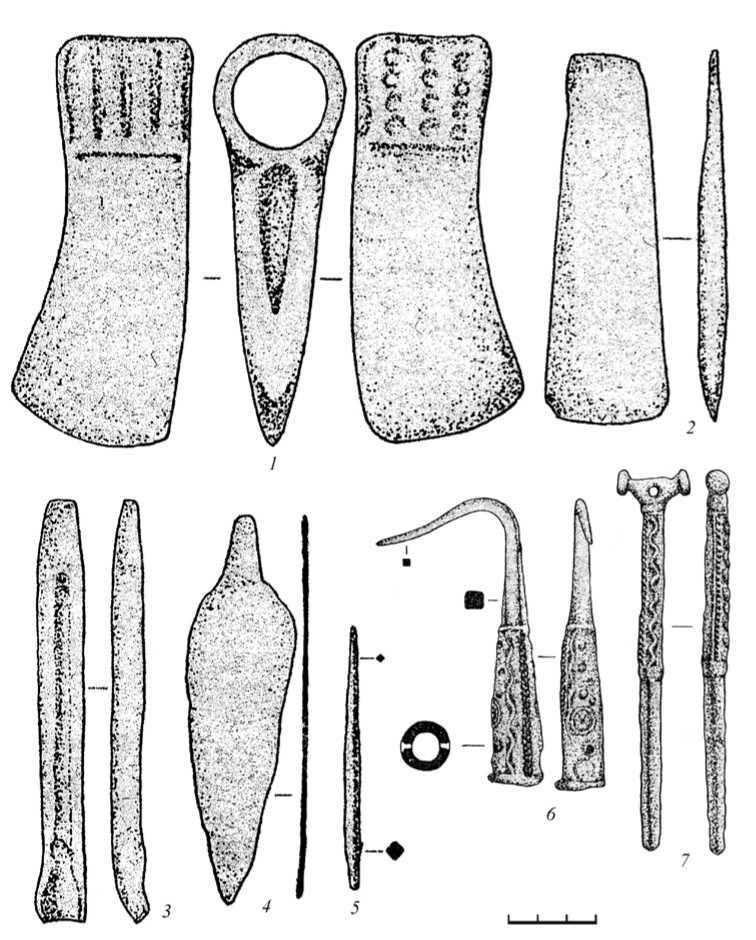

В 1993 г. была опубликована небольшая заметка сотрудника Армавирского краеведческого музея А. П. Лопатина о так называемом «кладе бронзовых предметов», обнаруженном неким Ю. А. Николаевым в «обвалившейся насыпи кургана на правом берегу р. Кубани в 1,5 км от с. Успенское» ( Лопатин , 1993. С. 9–10). Других подробностей об обстоятельствах находок этих вещей не сообщалось, из чего можно сделать вывод о том, что данный «клад» является, скорее, собранием предметов, а не единым комплексом. В состав «клада» входили: втульчатый топор с орнаментированной по внешней поверхности втулкой (с одного бока – тремя рядами жемчужин, с другого – продольными желобками) (рис. 1, 1 ); тесло удлиненной трапециевидной формы (рис. 1, 2 ); длинножелобчатое долото с четырехгранным насадом (рис. 1, 3 ); листовидный нож с редуцированным (или утраченным?) черешком (рис. 1, 4 ); четырехгранное шило

Рис. 1. Находки из разрушенного кургана у с. Успенское Краснодарского края (по: Лопатин , 1993)

с выделенным насадом (рис. 1, 5 ); крюк с литой втулкой, украшенной по внешней поверхности рельефным орнаментом в виде двойного шнура, «змейки», спирали и «шишечек» (рис. 1, 6 ); молоточковидная булавка с продольным рельефным орнаментом в виде «змейки» и одинарного шнура (рис. 1, 7 )1. Сам автор публикации в комментариях к публикуемому набору вещей ограничился лишь кратким замечанием о том, что «дата зарытия клада» относится к раннему этапу катакомбной культуры ( Лопатин , 1993. С. 10). Таким образом, А. П. Лопатин совершенно необоснованно констатировал закрытость комплекса вещей из осыпи разрушенного кургана у с. Успенское.

Спустя некоторое время на эту публикацию обратил внимание М. Б. Рысин. Рассматривая «успенский клад» как, безусловно, закрытый комплекс (а именно – «погребение»), он констатировал, что данный набор вещей наиболее полно отражает т. н. «успенский этап» металлообработки на Северном Кавказе, непосредственно предшествующий т. н. «привольненскому этапу», обозначенному в работах А. А. Иессена ( Рысин , 1996а; 1996б). Интересно, что здесь же М. Б. Рысин критикует В. И. Марковина за использование «смешанных наборов майкопских и среднебронзовых типов» при характеристике раннего этапа северокавказской культуры ( Рысин , 1990а. С. 80).

Рассматривая «успенский этап» как самый ранний для эпохи средней бронзы, М. Б. Рысин попутно выделяет т. н. «латентный этап», характеризующий на Северном Кавказе переход от ранней к средней бронзе. Конкретное наполнение, по мнению автора, он находит в комплексах из погребения 1 кургана 6 у ст. Андрюковской (ОАК за 1896 г., 1898) и погребения 2/2 у хут. Первомайского (раскопки А. А. Нехаева в 1979 г.).

В дальнейшем М. Б. Рысин развил идею «успенского этапа», наиболее полно представив свои взгляды в крупной статье ( Рысин , 2008). В ней автор развернуто аргументирует свое видение процесса формирования культурного облика Северного Кавказа и соседних степных территорий на раннем этапе эпохи средней бронзы под сильнейшим влиянием закавказских и переднеазиатских традиций. К сожалению, рассмотрение отдельных аспектов этой, безусловно, интересной, но противоречивой концепции выходит за рамки настоящей работы.

Эстафету в интерпретации находок из кургана у с. Успенского как единого комплекса подхватил А. В. Кияшко, который не только воспринял идеи М. Б. Рысина, но и применил их непосредственно к конкретному материалу, а именно – к периодизации памятников, относящихся к позднеямной и раннекатакомбной традициям на Нижнем Дону и в Волго-Донском междуречье ( Кияшко ,

2002). Усомнившись в самой ранней позиции «успенского клада» на хронологической шкале эпохи средней бронзы, он связал «успенский этап» М. Б. Рысина с раннедонецким этапом развития катакомбной культуры ( Кияшко , 2002. С. 19. Рис. 28). Для самого же раннего этапа металлообработки в качестве эпонимного комплекса А. В. Кияшко выбрал погребение из кургана 6 у ст. Андрюковской ( Кияшко , 2002. С. 20. Рис. 28), ранее рассматривавшегося М. Б. Рысиным в рамках т. н. «латентного» этапа ( Рысин , 1996а. С. 81).

Судя по материалам, представленным в исследовании, при выделении «ан-дрюковского этапа» А. В. Кияшко ориентировался на находку в эпонимном комплексе «широкого листовидного ножа с длинным черенком», «укороченного широкого тесла» и «топора с едва намеченной вислообушностью» ( Кияшко , 2002. С. 20). В то же время обряд искомого захоронения (галечная конструкция на материке, а также, предположительно, скорченное с южной ориентировкой положение погребенного) и набор сопровождающих предметов, в который, в том числе, входили два бронзовых топора, золотые височные кольца и пронизи, золотые и сердоликовые бусы, «длинный каменный пест» (скипетр) (ОАК за 1896 г., 1898. С. 54; Рысин , 2008. С. 195. Рис. 2) вполне характерны для классических погребений майкопской культуры, на что указывали А. А. Иессен (1950. С. 163), Р. М. Мунчаев (1975. С. 255), С. Н. Кореневский (2004. С. 100). Кроме того, два обнаруженных в этом погребении топора совершенно типичны для майкопской культуры: именно андрюковский комплекс дал название майкопским топорам группы 3, выделенной С. Н. Кореневским ( Кореневский , 2011. С. 64, 65. Рис. 44; 45).

К этой же группе С. Н. Кореневский относит и топор из т. н. «успенского клада», отмечая при этом, что «предмет происходит из собрания находок» и «не является частью закрытого комплекса» (Там же. С. 64, 65. Рис. 44, 6 ). Напомним, что А. В. Кияшко, вообще отнес его к раннедонецкому этапу катакомбной культуры (!). Кроме того, из предметов этого, безусловно, открытого комплекса к эпохе ранней бронзы вполне могут принадлежать тесло с соотношением длины к ширине 2,9 (рис. 1, 2 ), не сильно превышающим стандарты тесел майкопской культуры (Там же. Рис. 60–63), и длинножелобчатое долото (рис. 1, 2, 3 ) – предмет гораздо чаще встречаемый в майкопских комплексах (Там же. Рис. 71), чем в погребениях начала эпохи средней бронзы.

Из остальных предметов с большой долей уверенности к эпохе средней бронзы можно отнести листовидный нож и шило (рис. 1, 4, 5 ). В частности, нож относится к подтипу 1–1, по классификации ножей северокавказской культуры Закубанья ( Клещенко , 2011. С. 91. Рис. 1, 1–8 ), и соотносится, в том числе, с ножами I этапа новотиторовской культуры, хотя в целом эта форма является наиболее распространенной как в Предкавказье, так и в более северных степных районах на всем протяжении раннего этапа эпохи средней бронзы (первая половина III тыс. до н. э. в калиброванных датах) и даже в более позднее время ( Гак, Калмыков , 2009. Рис. 1).

Наконец, наиболее узкую датировку в рамках средней бронзы дают крюк с литой втулкой и молоточковидная булавка (рис. 1, 6, 7). Причем находку подобных крюков в курганных древностях Предкавказья следует признать уникальной. Ближайшие аналогии этой категории инвентаря находятся в наиболее ранних дольменных комплексах Закавказья (Марковин, 1978. С. 261. Рис. 130). Орнамент на втулке крюка схож с композициями украшений «северокавказского стиля», бытование которых в Предкавказье, и в частности, в Закубанье, можно надежно связать с развитым северокавказским и раннекатакомбным временем (XXVIII–XXV вв. до н. э. в калиброванных датах). То же самое можно сказать и о времени использования бронзовых молоточковидных булавок. Интересно также отметить, что, по нашим наблюдениям, орнаментальная композиция на успенской булавке, состоящая из одиночного шнура и «змейки», является наиболее популярной для булавок этого вида (встречена в 40% случаев).

По нашему мнению, приведенные аргументы свидетельствуют о необоснованности первоначального заключения М. Б. Рысина относительно содержания т. н. «успенского этапа» кавказской металлургии. Вообще, оперирование понятием «клад», а тем более в таком контексте, с учетом современного уровня полноты источниковой базы выглядит довольно странным. Ведь еще до выхода статей М. Б. Рысина (на начало 1990-х гг.) в Закубанье уже были раскопаны более сотни курганов, содержавших порядка 500 закрытых погребальных комплексов эпохи средней бронзы. Следует отметить, что ни один из них не содержал комплекса вещей, сходных с инвентарем «погребения» (по М. Б. Рысину) из разрушенного кургана у с. Успенское.

В целом же хотелось бы отметить, что в «успенском этапе» М. Б. Рысин изначально объединил значительный хронологический пласт, включающий три этапа развития новотиторовских древностей, выделяемых А. Н. Геем (2000), и следующие за ними в хронологическом порядке три этапа эволюции вещевого комплекса из погребений развитой северокавказской культуры, представленных, например, в работе С. Н. Кореневского (1990). Таким образом, введение самого понятия «успенский этап» для общей характеристики памятников финала ранней и начального этапа средней бронзы Северного Кавказа с историографической точки зрения не актуально.

Наконец, возвращаясь к концепции «андрюковского» и «успенского этапов», используемой в работе А. В. Кияшко ( Кияшко , 2002. С. 22–26), следует заметить, что сама правомерность их выделения, как и возможность опоры на единичные и сомнительные комплексы достаточно удаленных территорий, при построении локальных хронологических схем (в данном случае – ямной и катакомбной культур Доно-Волжского бассейна) в свете вышеизложенного являются весьма спорными

Список литературы О так называемых успенском и андрюковском этапах металлообработки в эпоху средней бронзы на Северном Кавказе

- Гак Е.И., Калмыков А.А., 2009. Ямно-новотиторовское наследие в металлопроизводстве катакомбных культур центральной и восточной части Степного Предкавказья//Проблемы изучения культур раннего бронзового века степной зоны Восточной Европы: сб. науч. тр./. Оренбург: ОГПУ С. 104-119.

- Гей А.Н., 2000. Новотиторовская культура. М.: Старый сад: ИА РАН. 223 с.

- Иессен А.А., 1950. К хронологии «Больших Кубанских курганов»//СА. Вып. XII. С. 157-200.

- Кияшко А.В., 2002. Культурогенез на востоке катакомбного мира. Волгоград: Волгоградский гос. ун-т. 268 с.

- Клещенко А.А., 2011. Бронзовые ножи и шилья раннего этапа эпохи средней бронзы Закубанья//КСИА. Вып. 225. С. 88-99.

- Кореневский С.Н., 1990. Памятники населения бронзового века Центрального Предкавказья. М.: ИА АН СССР. 174 с.

- Кореневский С.Н., 2004. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья: Майкопско-новосвободненская общность, проблемы внутренней типологии. М: Наука. 243 с.

- Кореневский С.Н., 2011. Древнейший металл Предкавказья. Типология. Историко-культурный аспект. М: Таус. 336 с.

- Лопатин А.П., 1993. Успенский клад эпохи средней бронзы//Первые чтения по археологии Средней Кубани. Армавир. С. 9-12.

- Марковин В.И., 1978. Дольмены Западного Кавказа. М.: Наука. 328 с.

- Мунчаев Р.М., 1975. Кавказ на заре бронзового века. М.: Наука. 415 с.

- ОАК за 1896 г. Отчет Императорской археологической комиссии за 1896 г. СПб. 250 с.

- Рысин М.Б., 1996а. Начальный этап эпохи средней бронзы на Северном Кавказе//Между Азией и Европой. Кавказ в IV-I тыс. до н. э.: материалы конф., посвященной 100-летию со дня рождения А.А. Иессена/. СПб: Гос. Эрмитаж. С. 78-81.

- Рысин М.Б., 1996б. К проблеме синхронизации памятников среднего бронзового века Северного и Южного Кавказа//Между Азией и Европой. Кавказ в IV-I тыс. до н. э.: материалы конф., посвященной 100-летию со дня рождения А.А. Иессена/. СПб: Гос. Эрмитаж С. 81-84.

- Рысин М.Б., 2008. Успенский этап кавказской металлообработки среднего бронзового века//Археологические вести. Вып. 15. СПб. С. 193-230.