О точном датировании изображений тигров в горах Хэланьшань и оленях в "стиле оленных камней"

Автор: Варенов Андрей Васильевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Китая

Статья в выпуске: 4 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена проблема точного датирования изображений тигров из гор Хэланьшань в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР. Предложенные китайскими археологами Сю Чэном и Вэй Чжуном даты (XIII-VIII вв. до н. э.) опираются на параллели с местными хэланьшаньскими петроглифами в «стиле оленных камней». Автор считает рассмотренные китайским коллегами параллели недостаточно надежными, их даты - слишком широкими, а определение хронологии оленных камней путем сопоставления изображенного на стелах оружия и снаряжения с реальными вещами эпох Шан и Чжоу методически неверным. Кроме того, шанская иконография тигров не имела ничего общего с хэланьшаньской. Вариант датировки автора (IX-VIII вв. до н. э.) базируется на сходстве декорирования тела хэланьшаньских зверей, хищников, отлитых на бронзовом зеркале из Шанцуньлина и на бронзах памятника Сяохэйшигоу (тип Наньшаньгэнь). Рассмотрены специфика иконографии и особенности композиций с изображениями оленей в «стиле оленных камней» из гор Хэланьшань. Намечены возможные пути дальнейшего исследования данной категории петроглифов.

Китай, археология, горы хэланьшань, наскальное искусство, петроглифы с тиграми, олени в "стиле оленных камней", датирование методом аналогий

Короткий адрес: https://sciup.org/147219942

IDR: 147219942 | УДК: 903.27 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-4-30-39

Текст научной статьи О точном датировании изображений тигров в горах Хэланьшань и оленях в "стиле оленных камней"

У них есть знания на том берегу, Вот белые олени на черном снегу.

Б. Гребенщиков

Горы Хэланьшань лежат на границе между Нинся-Хуэйским автономным районом и Автономным районом Внутренняя Монголия (КНР), протянувшись примерно на 200 км в длину, со средней высотой около 2000 м над уровнем моря. Местонахождения наскальных рисунков расположены в основном по восточному склону, в пределах Нинся. На начало 90-х гг. XX в. китайскими учеными в горах Хэланьшань выявлено свыше 10000 и научно зафиксировано (описано, сфотографировано и скопировано) около 2000 петроглифов [Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993. С. 1, 20]. Наиболее известные сюжеты хэланьшаньских наскальных изображений – это маски-личины и хищные звери, «туловища которых представляют собой подтреугольную фигуру, равномерно расширяющуюся к разверстой пасти без выделения шеи и головы. Тем самым верхняя и нижняя челюсти служат как бы продолжением этого треугольного контура. В зубастой пасти показан язык отчетливо треугольной формы. Хвост жи- вотного опущен вниз» [Ковалев, 2000. С. 153]. Далеко не все хищники, изображенные в горах Хэланьшань, подходят под определение «хэланьшаньских». Например, два тигра из местонахождения Дасифэнгоу (Дасифогоу) заметно различаются по пропорциям туловища и положению хвоста, хотя и размещены рядом, практически на одной скальной плоскости (рис. 1, 1, 2). Проблему их датировки и хронологического соотношения мы и попробуем решить.

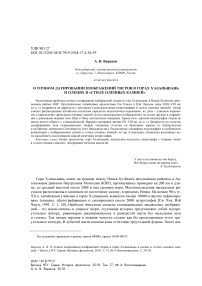

Рис. 1. Рисунки тигров из Хэланьшань и их аналогии:

1 , 2 – тигры из Дасифэнгоу (Дасифогоу) в уезде Хэлань пров. Нинся; 3 – бляха из погребения М8501 в Сяохэйши-гоу уезда Нинчэн во Внутренней Монголии; 4 – зеркало из погребения № 1612 в Шанцуньлине; 5 – оленный камень № 15 из Ушкийн-Увэра (Хубсугульский аймак, Монголия) (деталь); 6 , 7 – сцена терзания (?) из Суюйкоу в уезде Хэлань пров. Нинся ( 6 – деталь); 8 – тигр из Сяотуни в уезде Аньян пров. Хэнань. 3 , 4 – бронза; 8 – кость; остальные – наскальные изображения ( 5 – на оленном камне). По: [ 1 , 2 – Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993. Рис. 27, 42; 3 – Сяохэйшигоу, 2009. С. 279, рис. 223, 9 ; 4 , 5 – Варенов, 1984. С. 47, рис. 13; 6 , 7 – Гай Шаньлинь, Гай Чжихао, 2002. С. 408, рис. 33, 7 ; 8 – Cheng Te-k’un, 1960. p. 136, fig. 29]. Все – разный масштаб

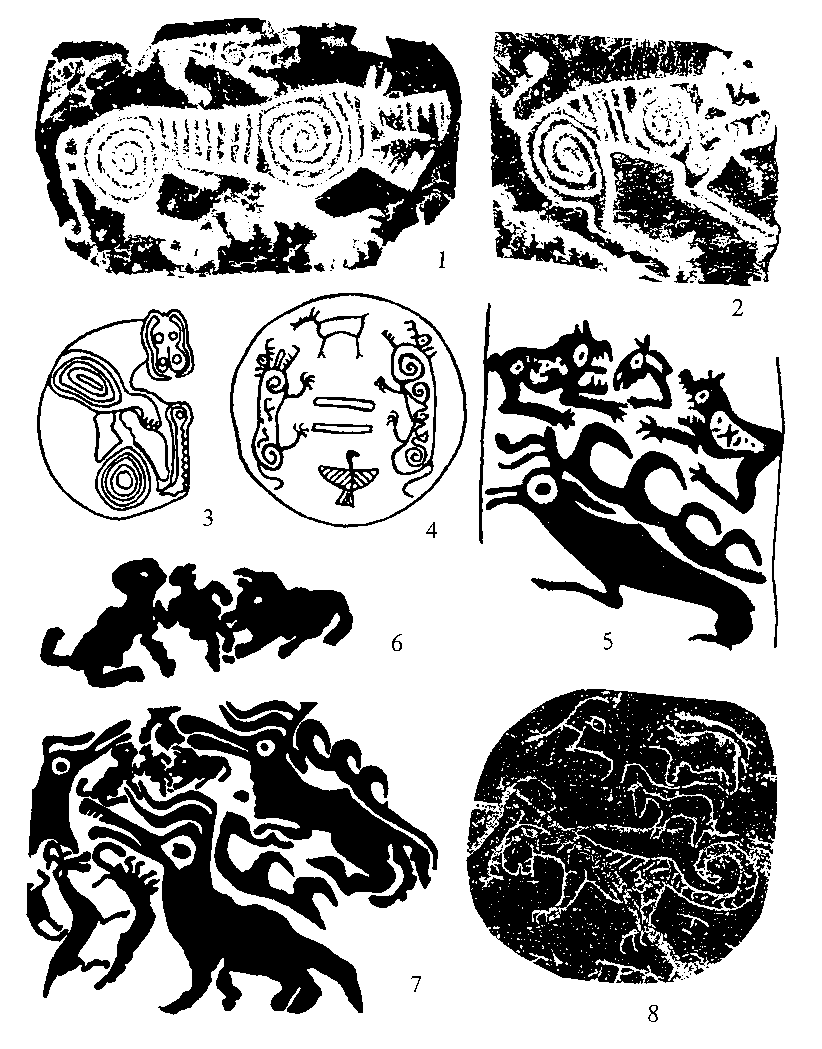

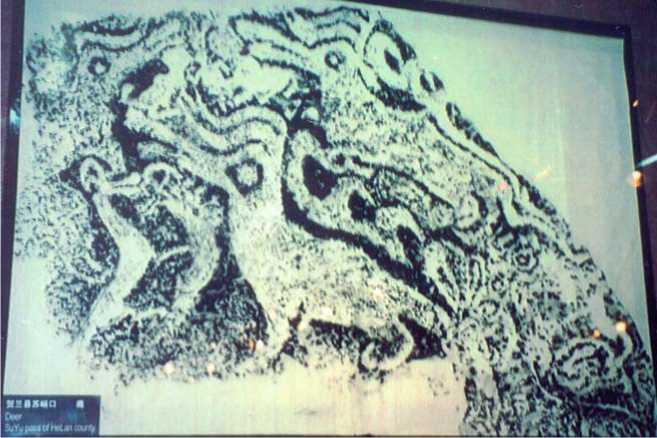

Рис. 2. Рисунки оленей в «стиле оленных камней» гор Хэланьшань:

1 , 2 – из Хэланькоу в уезде Хэлань пров. Нинся; 3 – из Гуйтоугоу в уезде Хэлань пров. Нинся; 4 – из Дасифэнгоу (Дасифогоу) в уезде Хэлань пров. Нинся. По: [Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993. Рис. 61, 88, 9, 30]. Все – разный масштаб

Сложность определения точной даты создания наскального искусства заключается в том, что в настоящее время археологи, как правило, уверенно привязывают петроглифы по их стилистическим особенностям только к большим хронологическим периодам: неолиту, бронзовому веку, скифскому, гуннскому, древнетюркскому времени. Лишь в хорошо изученных районах, богатых наскальными рисунками разных эпох, возможно более дробное членение. Например, в Южной Сибири внутри эпохи бронзы выделяются изображения в минусинском стиле (наиболее ранние), окуневского и карасукского времени. В Северном Китае, за пределами так называемой нуклеарной зоны в бассейне р. Хуанхэ, где зародилась и существовала цивилизация эпох Шан-Инь и Чжоу, этнокультурная хронологическая шкала разработана достаточно слабо. Местные археологические культуры эпохи бронзы и раннего железного века там зачастую еще просто не исследованы и не выделены как таковые. Соответственно, китайские археологи осуществляют привязку уже открытых наскальных изображений Северного Китая к хронологической шкале нуклеарного района, а аналогии им подыскивают среди петроглифов Монголии и Южной Сибири, причем стилистические различия наскальных рисунков разных регионов не всегда принимаются во внимание. Понятно, что серьезные неточности при этом неизбежны. Так, китайские археологи Сю Чэн и Вэй Чжун [1993. С. 8, 32], исследовавшие наскальное искусство гор Хэланьшань, разделили его на следующие хронологические отрезки: «I фаза (период) датируется от времени, предшествующего эпохе Чуньцю (VII–V вв. до н.э.) до конца эпохи Чжаньго (V–III вв. до н. э.). Ее нижняя хронологическая граница соответствует эпохам династий Шан (XIII–XI вв. до н. э.) и Чжоу (X–VIII вв. до н. э.) или чуть более ранняя. II фаза (период) датируется от эпохи династий Цинь и Хань (III в. до н. э.) до конца эпохи Южных и Северных династий (VI в. н.э.). III фаза (период) охватывает время от эпохи династий Суй и Тан (VII в. н. э.) до конца правления династий Западная Ся и Юань (XIII–XIV вв. н. э.)».

Более точная датировка индивидуального петроглифа внутри этих «фаз» встречает большие трудности. Например, Сю Чэн и Вэй Чжун сравнивают образы тигров с телами, орнаментированными спиралями и параллельными поперечными полосами из местонахождения Дасифэнгоу (Дасифогоу) (рис. 1, 1 , 2 ) с аналогично украшенным изображением оленя из ущелья Хэланькоу, оба в Хэланьшань (рис. 2, 1 ). Последнего они сопоставляют с оленями, выгравированными на оленных камнях в Монголии и Сибири. Оленные камни датируются данными китайскими археологами XIII–VIII вв. до н.э. Обоснованием им служит сравнение оружия и снаряжения, изображенного на этих стелах (конкретно, в китайской публикации речь идет о втульчатых боевых топорах и «моделях ярма» – ПНН) с реальными бронзовыми изделиями, «широко распространенными в эпохи Шан и Чжоу» в нуклеарном районе. В итоге китайские исследователи заключают, что образы тигров «принадлежат к эпохам династий Шан и Чжоу, или времени, предшествующем династиям Шан и Чжоу» [Там же]. Другой китайский археолог Ли Сянши считает, что изображения тех же тигров из Дасифэнгоу (Даси-фогоу – данный пункт у него назван именно так. – А. В. ) оставлены племенами сюнну или цян , и датирует их временем 2–3 тысячи лет назад, что ничуть не лучше даты, предложенной Сю Чэном и Вэй Чжуном. Вдобавок он не приводит никаких обоснований для своего варианта этнической атрибуции и датировки наскальных рисунков [Чжунго яньхуа, 1993. С. 130, рис. 79].

Получается, что Сю Чэн и Вэй Чжун отводят изображениям тигров не менее шести столетий (XIII–VIII вв. до н. э.), не говоря уже о том, что возраст оленных камней сам по себе является дискуссионной проблемой, горячо обсуждаемой в советской и российской археологической литературе в течение последних 40-50 лет. Комплексный обзор истории изучения оленных камней и возникающих при этом проблем еще в середине 1990-х гг. дан Д. Г. Савиновым [Савинов, 1994. С. 8–27], краткое изложение развития полемики в последующие годы – М. А. Дэвлет [2001. С. 411–419] и тем же Д. Г. Савиновым [2016. С. 123–143]. Следует заметить, что трактовка рогов, морды, ног оленя из ущелья Хэланькоу не характерна для оленных камней монголо-забайкальского стиля, а именно на таких камнях преимущественно и выбивались «двойные крючки», которые китайские археологи, видимо, отождествляют с ПНН, а также боевые втульчатые топоры. То изображение, о котором пишут Сю Чэн и Вэй Чжун, нетипично и для оленных камней саяно-алтайского стиля. По характеру орнаментации тела и трактовке рогов ему близки, скорее, лоси из Сакачи-Аляна, тоже с четырьмя ногами, как и олень из Хэланькоу [Окладников, 1971. С. 207–211, 302–304, 308]. Дело даже не в том, что на оленных камнях, насколько нам известно, туловища оленей никогда не украшали спиралями в районе бедра и лопатки и/или «тигриными» полосами. Положение ног оленя из Хэ-ланькоу может быть отнесено к варианту позы «на кончиках копыт» (оно же положение «на цыпочках» или «на пуантах»), характеризующей оленей с камней саяно-алтайского стиля, лишь с известной натяжкой. Что реально сближает оленя из ущелья Хэланькоу со стилем оленных камней, так это острый треугольный горбик на спине в районе лопатки. Впрочем, на фотографии он почему-то не просматривается (рис. 3).

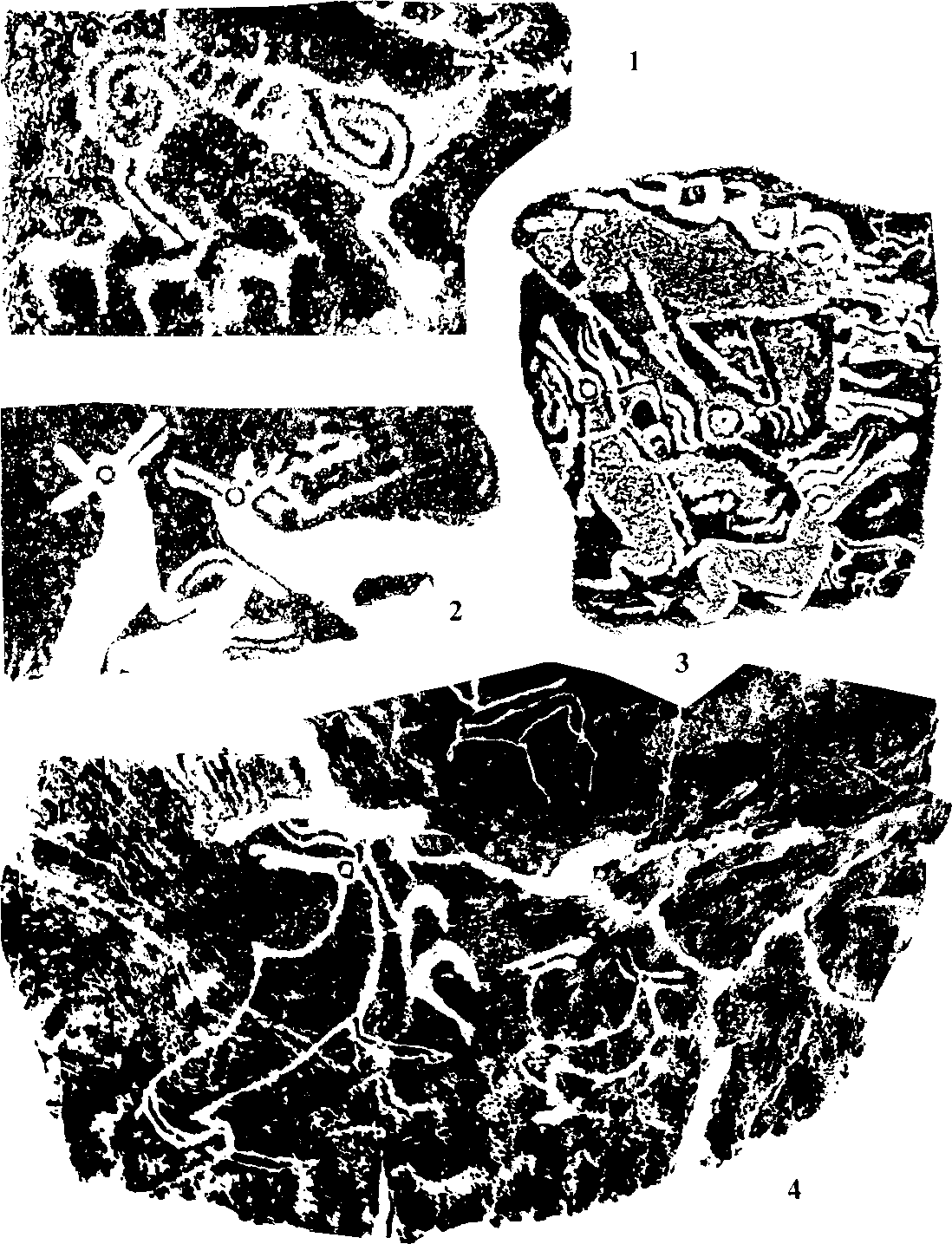

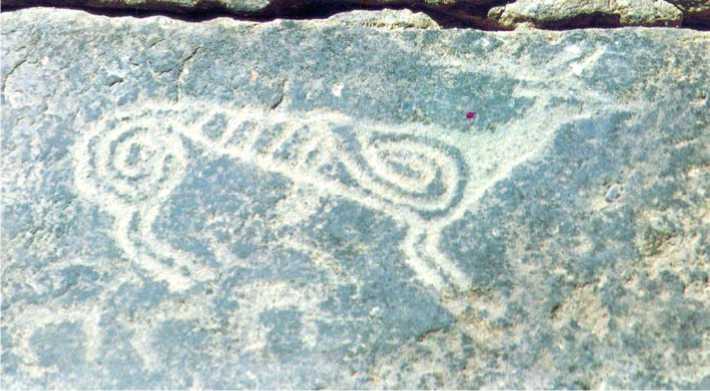

Рис. 3. Олень из ущелья Хэланькоу. По: [Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993. Цв. ил. XVII, 2 ]

Рис. 4. Валун в устье ущелья Хэланькоу с двумя оленями и маской-личиной. Фото А. В. Варенова

Изображения оленей в настоящем монголо-забайкальском стиле в Хэланькоу тоже имеются (рис. 2, 2 ), причем выбиты они на крупном валуне, отдельно лежащем посреди водотока там, где он выходит на равнину (рис. 4). Изображения других оленей (не в «стиле оленных камней») и тигров размещаются на стенах ущелья Хэланькоу, в его приустьевой части, а маски-личины в основном в глубине гор и довольно высоко на скалах, хотя одна из них есть и на лежащем в устье водотока валуне, чуть выше и правее оленей (рис. 4, 2 ). В горах

Хэланьшань известно еще несколько композиций с оленями в классическом «монголозабайкальском стиле». Одна из них нанесена на скалы в том же ущелье Дасифэнгоу (Дасифо-гоу), что и тигры (рис. 2, 4 ). У оленя из Дасифэнгоу голова развернута назад, так что клювовидная морда оказывается над отчетливо выраженным горбиком, а ветвистые рога идут вдоль нижней части длинной шеи (рис. 5). Правда, обе ноги у него довольно длинные, а у оленей с оленных камней пара ног обычно подогнута под брюхо и/или сильно редуцирована. При этом никаких оленных камней – ни общеевразийских, ни саяно-алтайских, ни монголо-забайкальских – в горах Хэланьшань нет.

Рис. 5. Олень из ущелья Дасифэнгоу (Дасифогоу). Протирка из Музея наскальных изображений в г. Инчуань.

Фото А. В. Варенова

По мнению автора, чтобы получить дату отдельно взятого петроглифа традиционным методом аналогий, необходимо сравнивать его с другим рисунком, а не с реальной вещью – оружием, животным, повозкой или чем-то еще. Иной подход представляется методически неверным и может привести (это не значит, что обязательно приведет) к серьезным хронологическим ошибкам. Конечно, одно из сравниваемых изображений должно иметь более узкую, если не абсолютно точную дату. Что касается тигров из Хэланьшань с их широко открытыми зубастыми пастями, большими выпущенными когтями, выпученными глазами и телами, украшенными параллельными полосами и спиралями, то близкую аналогию им составляют терзающие копытное животное хищные звери, изображенные на бронзовом зеркале из погребения № 1612 могильника царства Го в Шанцуньлине (рис. 1, 4 ). Ни одно погребение данного могильника не могло быть совершено позднее 655 г. до н. э., когда Го было поглощено государством Цзинь [Варенов, 1984. С. 48]. Значительная часть могил Шанцунь-лина «относится примерно к одному периоду – вторая половина IX – первая половина VIII в. до н. э.» [Комиссаров, 1985. С. 9–10].

Тогда же, в середине 1980-х гг., автором отмечено, что сцена терзания, во многом аналогичная шанцуньлинской по композиции и, вероятно, по семантике, выгравирована на олен-ном камне № 15 из Ушкийн-Увэра в Монголии (рис. 1, 5 ) [Варенов, 1985. С. 167]. Обращает на себя внимание, что хищники, отлитые на шанцуньлинском зеркале, максимально близки по пропорциям и стилистическому оформлению к первому тигру из Дасифэнгоу (см. рис. 1, 1 ), а звери с оленного камня из Ушкийн-Увэра – ко второму (см. рис. 1, 2 ) . Таким образом, зеркало из Шанцуньлина дало более точную дату для хэланьшаньских тигров, а те гораздо надежнее связали его стилистически с монгольскими оленными камнями. Сцена терзания, композиционно близкая к ушкийн-увэрской, обнаружена и в горах Хэланьшань, в ущелье

Суюйкоу [Гай Шаньлинь, Гай Чжихао, 2002. С. 408, рис. 33, 7 ] 1. На ней угадывается человеческая фигурка, справа и слева от которой выбито по животному, скорее всего, хищному (рис. 1, 6 ). Впрочем, изображения эти недостаточно четкие, чтобы уверенно разбирать и интерпретировать все их детали (рис. 6). Примечательно другое – сцена терзания (?) из Суюй-коу, как и на камне № 15 из Ушкийн-Увэра, находится в окружении боле крупных фигур оленей (рис. 1, 7 ). Олени на композиции из Суюйкоу отличаются сравнительно коротким телом, сочетающимся с вертикально поднятой вверх (а не вытянутой вперед, как у «классических» изображений в «стиле оленных камней») шеей и, кроме одного случая, отсутствием острого горбика. Еще одно скопление оленей, иконографически близких суюйкоуским, встречено на небольшой (25 на 23 см) плоско лежащей каменной плитке в ущелье Гуйтоугоу (рис. 2, 3 ). И у находящегося на самом «верху» композиции наиболее крупного оленя их Гуйтоугоу, и у оленя из Хэланькоу, и у оленя и меньшего из тигров из Дасифэнгоу ноги по отношению к их туловищам примерно одинаковой длины и расположены под близкими углами (ср. рис. 2, 1 , 3 , 4 и рис. 1, 2 ).

Рис. 6. Олени и сцена терзания (?) из Суюйкоу. Протирка из Музея наскальных изображений в г. Инчуань.

Фото А. В. Варенова

Другая линия стилистической привязки хэланьшаньских тигров к шкале абсолютной хронологии – через орнаментацию лопатки и/или бедра спиралями или концентрическими окружностями. Это излюбленный прием украшения тела хищных животных в бронзах так называемого «типа Наньшаньгэнь» (см. [Ковалев, 1998. С. 122–131]). Тип Наньшаньгэнь также датируется в пределах IX–VIII вв. до н.э., хотя многие из наньшаньгэньских изображений хищников отличаются от «хэланьшаньских». Например, у пантеры на бронзовой бляхе из погребения М8501 в Сяохэйшигоу тело свернуто в полукольцо, голова выделена и развернута анфас, а пасть закрыта (рис. 1, 3 ) [Сяохэйшигоу, 2009. С. 279]. У рисунков тигров, обнаруженных на гадательных костях эпохи Шан из Аньяна (рис. 1, 8 ), с хэланьшаньскими петроглифами схожи лишь когтистые лапы, закручивающийся на конце длинный хвост и орнаментация тела параллельными шевронами, то есть общие признаки хищников данного вида (Panthera tigris). О датировке же хэланьшаньских тигров эпохой Шан (XIII–XI вв. до н. э.) речь идти не может.

Что касается петроглифов в «стиле оленных камней» из Хэланьшань, то пути их дальнейшего исследования, помимо открытия новых изображений, видятся в следующих направлениях. Во-первых, выявление особенностей иконографии, вроде отмеченных выше для рисун- ков из Суюйкоу и Гуйтоугоу. Во-вторых, поиск закономерностей построения композиций. Например, «особенные» олени из Суюйкоу и Гуйтоугоу сгруппированы на относительно небольших по площади скальных поверхностях (даже на отдельно лежащей плитке камня) так, что два из них обращены друг к другу мордами или крупами, образуя верхнее или нижнее обрамление изобразительного поля, а третий замыкает его снизу или сверху. При анализе композиций необходимо также учитывать пол изображаемых животных (рогатые олени – самцы, безрогие – самки). В-третьих, раскрытие специфики выбора поверхности для изображения оленей: на отдельно лежащих валунах, на плитках, на скальных плоскостях, и в какой части ущелья или горного склона последние располагаются. В-четвертых, подбор аналогий по всем трем отмеченным выше направлениям: иконографии, построению композиций, поверхности нанесения изображений как на памятниках из других районов Китая, так и из Монголии, Казахстана и России. Например, соответствие отдельно лежащему валуну с парой оленей на нем из ущелья Хэланькоу недавно обнаружено в Горном Алтае [Кубарев, 2017. С. 341–344]. Учет вышеизложенных факторов позволит с большей уверенностью подходить к решению вопросов семантики и других проблем, связанных с петроглифами в «стиле оленных камней».

Список литературы О точном датировании изображений тигров в горах Хэланьшань и оленях в "стиле оленных камней"

- Варенов А. В. О функциональном предназначении «моделей ярма» эпохи Инь и Чжоу // Новое в археологии Китая. Исследования и проблемы. Новосибирск: Наука, 1984. С. 42-51.

- Варенов А. В. Древнейшие зеркала Китая, отражающие этнокультурные контакты // Проблемы древних культур Сибири. Новосибирск: Наука, 1985. С. 163-172.

- Дэвлет М. А. Петроглифы Куйлуг-Хема // Мировоззрение древнего населения Евразии: Сб. ст. М.: Старый сад, 2001. С. 370-438.

- Ковалев А. А. Древнейшие датированные памятники скифо-сибирского звериного стиля (тип Наньшаньгэнь) // Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург. СПб.: Культ-информ-пресс, 1998. С. 122-131.

- Ковалев А. А. О происхождении оленных камней западного региона // Археология, палеоэкология и палеодемография Евразии. М.: Геос, 2000. С. 138-180.

- Комиссаров С. А. Шанцуньлин - опорный памятник конца Западного Чжоу // Дальний Восток и Центральная Азия. М.: Наука, 1985. С. 3-12.

- Кубарев Г. В. «Оленный камень» из долины реки Талдура (Юго-Восточный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. Т. 23. С. 341-344.

- Окладников А. П. Петроглифы Нижнего Амура. Л.: Наука, 1971. 336 с.

- Савинов Д. Г. Оленные камни в культуре кочевников Евразии. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1994. 208 с.

- Савинов Д. Г. Некоторые актуальные аспекты изучения проблемы оленных камней // Алтай в кругу евразийских древностей. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. С. 123-143.

- Cheng Te-k'un. Archaeology in China. Vol. II. Shang China. Cambridge: W. Heffer & Sons Ltd., 1960. 368 p.

- Гай Шаньлинь, Гай Чжихао. Нэй Мэнгу яньхуа дэ вэньхуа цзеду [盖山林, 盖志浩。内蒙古岩画的文化解读 ]. Дешифровка культуры петроглифов Внутренней Монголии. Пекин: Бэйцзин тушугуань чубаньшэ, 2002. 546 с., илл. (на кит. яз.).

- Сю Чэн, Вэй Чжун. Хэланьшань яньхуа табэнь цуйбянь [许成, 卫忠。 贺兰山岩画拓本萃编 ]. Альбом собрания эстампов петроглифов гор Хэланьшань. Пекин: Вэньу, 1993. 46, 364, 20 с., ил. (на кит. яз.).

- Сяохэйшигоу - Сяцзядянь шан цэн вэньхуа ичжи фацзюе баогао [小黑石沟 -夏家店上层文化遗址发掘报告 ]. Сяохэйшигоу - отчет о раскопках памятника культуры верхнего слоя Сяцзядянь. Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2009. 488 с.; XL, XVI л. ил. (на кит. яз.).

- Чжунго яньхуа [中国岩画 ]. Наскальное искусство Китая. Пекин: Вэньу, 1993. 150 с. (на кит. яз).