О трансформации научно-инновационного пространства макрорегиона на примере Северо-Западного федерального округа

Автор: Румянцев Алексей Александрович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Инновационное развитие

Статья в выпуске: 4 (28), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены результаты исследования научно-инновационного пространства с целью выявления проблемных полей как направлений его возможной трансформации. Анализ неравномерности научно-инновационного пространства по нескольким показателям позволил выявить проблемные поля в научно-инновационной деятельности по отдельным локальным зонам. Показана недооценка результатов научно-инновационной деятельности в регионах с добывающими отраслями промышленности, необходимость интенсивной поддержки крупных предприятий обрабатывающей промышленности, введения индикативного планирования работы по выполнению федеральных и региональных научно-технических программ. Определены тенденции научно-инновационного пространства макрорегиона на примере Северо-Западного федерального округа, обусловливающие его трансформацию в решении проблем подъема научноинновационной деятельности.

Макрорегион, научно-инновационное пространство, проблемные поля, направления трансформации, тенденции

Короткий адрес: https://sciup.org/147109553

IDR: 147109553 | УДК: 338.242.001.76(470.2)

Текст научной статьи О трансформации научно-инновационного пространства макрорегиона на примере Северо-Западного федерального округа

Трансформация общественных отношений обусловливается каким-либо нарушением равновесия в жизнедеятельности людей. Она направлена на преодоление уже наступивших негативных явлений и недопущение в будущем кризиса и распада системы.

Состояние инновационной деятельности в экономике уже длительное время находится на низком уровне, удельный вес инновационной продукции по Российской Федерации колеблется от 4,4% (2000 год) до 6,3% (2011 год), в СЗФО –

5,7 и 5,2% соответственно. Для сравнения: в Германии – 34,3% (2002 год).

Функционирование предприятий с невысоким уровнем инновационной деятельности в условиях глобального рынка со вступлением страны в ВТО может привести к необратимым последствиям. Устранение нарушения равновесия между требованием инновационного обновления и производственной деятельностью связывается с необходимостью глубокой трансформации научно-инновационной сферы.

Рассмотрим некоторые проблемы научно-инновационной деятельности в пространственном измерении как направления ее возможной трансформации на примере макрорегиона СЗФО.

Выявление направлений трансформации научно-инновационного пространства макрорегиона

Трансформация научно-инновационного пространства как существенное изменение его свойств становится общественно необходимой, если в их составе обнаружены проблемы, сдерживающие развитие научно-инновационной деятельности, движение к инновационной экономике. Проблемы, присущие свойствам рассматриваемого пространства, образуют его проблемные поля.

Традиционным проблемным полем свойства протяженности научно-инновационного пространства является неравномерность научно-инновационной деятельности в пространстве с ее зонами сгущения и разряжения. Обычно она характеризуется неравномерностью размещения научно-инновационного потенциала на территории.

Анализ неравномерности показал, что, в отличие от такого подхода, более продуктивным с позиции определения направлений трансформации может стать оценка неравномерности и под углом зрения других характеристик.

В таблице 1 приведены показатели размещения ядра научного потенциала – численности исследователей, а также привлекаемых ресурсов и результатов научноинновационной деятельности на примере пространства Северо-Западного федерального округа.

Данные таблицы свидетельствуют о неравномерности не только размещения научного потенциала, но и привлекаемых в научно-инновационную деятельность ресурсов, научных результатов и выпуска инновационной продукции.

Научный потенциал пространства Северо-Запада России размещается по территории крайне неравномерно: от 0,5 чел. (Вологодская область) до 3,5 чел. (Ленинградская область) исследователей на 1000 занятых в экономике по локальным зонам, субъектам РФ, с резким его ростом до 17,9 человек в Санкт-Петербурге.

Таблица 1. Показатели научно-инновационного пространства Северо-Западного федерального округа за 2011 г.

|

Регион |

Ядро потенциала |

Ресурс |

Результат |

|

|

Численность исследователей на 1000 занятых в экономике, чел. |

Затраты на исследования, разработки и технологические инновации, млрд. руб. |

Число выданных патентов на 10 тыс. занятых в экономике, ед. |

Удельный вес инновационной продукции, % |

|

|

Вологодская область |

0,5 |

10,0 |

1,4 |

3,7 |

|

Псковская область |

0,8 |

0,3 |

1,1 |

2,3 |

|

Архангельская область |

1,1 |

4,1 |

1,2 |

0,2 |

|

Калининградская область |

1,4 |

1,5 |

1,3 |

0,2 |

|

Республика Карелия |

1,5 |

2,8 |

1,2 |

0,3 |

|

Новгородская область |

1,6 |

1,7 |

1,4 |

4,8 |

|

Мурманская область |

2,3 |

2,9 |

1,0 |

0,2 |

|

Республика Коми |

2,3 |

17,1 |

0,8 |

7,8 |

|

Ленинградская область |

3,5 |

13,4 |

1,6 |

2,5 |

|

Санкт-Петербург |

17,9 |

107,3 |

8,8 |

9,0 |

|

СЗФО |

7,7 |

160,0 |

4,0 |

5,2 |

Источник: рассчитано автором по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. / Росстат. – М., 2011.

Санкт-Петербург, являющийся крупным научно-инновационным центром, как видно из таблицы, четко выделяется на фоне других субъектов РФ. В иерархии научно-инновационных центров Северо-Запада Санкт-Петербург играет центральную роль [1].

Санкт-Петербург можно отнести к пространству, определяемому как силовое поле [2], из которого исходят центробежные и центростремительные силы.

Судя по данным табл. 1, доля затрат на научно-инновационную деятельность по локальным зонам, субъектам РФ, не пропорциональна величинам научного потенциала. Например, в Архангельской области по сравнению с Псковской, при относительно равной численности исследователей, затраты на научно-инновационную деятельность во много раз больше при низком удельном весе инновационной продукции. Аналогичное соотношение наблюдается в Мурманской и Новгородской областях. Чрезвычайно низкое значение показателя инновационной деятельности может свидетельствовать о том, что её роль в отмеченных регионах несущественна или данный показатель не отражает ее реальное состояние. Можно допустить, что действуют оба фактора.

Приведенные данные говорят о значимости пространственного подхода, которая заключается в установлении не только локальных различий в научно-инновационной деятельности, но и в осознании необходимости выявления и сравнения её факторов.

Неравномерность результатов при равных или даже меньших привлекаемых ресурсах (исследователи и затраты) по отдельным локальным зонам, субъектам РФ, может служить основанием для совершенствования измерения и разработки мер по трансформации научно-инновацион- ного пространства макрорегиона с целью подъема научно-инновационной деятельности.

Анализ свойства протяженности научно-инновационного пространства позволил обнаружить его неоднородность по профилю научно-инновационной деятельности, обусловленной структурой экономики макрорегиона – соотношением добывающих и обрабатывающих производств. В регионах выявлена четкая связь между величиной доли добывающих отраслей и показателем оценки их инновационности – удельным весом инновационной продукции. Наиболее рельефно эту связь можно проиллюстрировать следующим примером. В Ненецком автономном округе в 2010 году доля добывающих отраслей в структуре валовой добавленной стоимости составляла 78,6%, удельный вес инновационной продукции – 0,0%; в Санкт-Петербурге – соответственно 0,0 и 8,0%; в Новгородской области – 0,2 и 6,9% [3].

Приведенные данные свидетельствуют о неполной адекватности применяемого показателя удельного веса инновационной продукции для измерения инновационности добывающих производств, которым свойственны не только продуктовые, но и процессные инновации. В государственной статистике не выделяются показатели, характеризующие весь объем процессных инноваций. Показатель «затраты на технологические инновации» содержит затраты на разработку и внедрение как новых продуктов, так и процессов. Показатели «число созданных передовых производственных технологий» и «число используемых передовых производственных технологий» отражают технологии, управляемые с помощью компьютера, суммарно по обрабатывающим и добывающим производствам.

В регионах со значительной долей добывающей промышленности оценка инновационности не может быть сведена лишь к показателю удельного веса инновационной продукции. «В современных условиях минерально-сырьевой сектор экономики (прежде всего, нефтегазовая промышленность) перестал быть «простым» в технологическом отношении. Добыча сырьевых ресурсов осуществляется с использованием постоянно усложняющихся технологий. Поэтому можно с полной уверенностью утверждать, что с каждым годом нефть, газ и другие сырьевые продукты становятся во все большей степени продуктами наукоемкими» [4].

По аналогии с показателем удельного веса инновационной продукции может быть предложен показатель оценки процессных инноваций – удельный вес используемых инновационных производственных технологий как отношение объема продукции, произведенной по технологиям, подвергавшимся в течение последних трех лет разной степени изменениям, к общему объему произведенной продукции в процентах.

Проблема технологического развития добывающих отраслей имеет важное значение для Северо-Запада России с его лесной промышленностью, добычей и переработкой нефти, газовой индустрией, горнорудной и металлургической промышленностью. Так, по оценке экспертов, «горнопромышленный комплекс требует серьезной модернизации и совершенствования, поскольку он не обеспечивает полной утилизации сырьевых ресурсов (на действующих предприятиях до 60% потенциально ценных компонентов выбрасывается в отходы, накапливается в отвалах и хво-стохранилищах, рассеивается в окружающей среде)» [5]. Подчеркивается необходимость перехода к «глубокой комплексной безотходной (малоотходной) переработке добываемого из недр сырья». Проблемным полем остается оценка инновационности добывающих отраслей и управление ею как важнейшим из компонентов трансформации научно-инновационного пространства.

Отечественные сырьедобывающие и перерабатывающие компании углеводородного профиля, а также корпорации в области цветной, черной металлургии и другие имеют необходимые средства для осуществления комплексной модернизации, повышения удельного веса использования инновационных производственных технологий в отличие от многих обрабатывающих производств, не обладающих требуемыми собственными инвестиционными ресурсами.

В регионах с преобладанием в структуре экономики обрабатывающих производств к проблемному полю научно-инновационной деятельности можно отнести ее низкий по мировым меркам уровень.

В таблице 2 приведены данные об инновационности экономики регионов Северо-Запада России с преобладанием в добавленной стоимости обрабатывающих отраслей.

Как следует из приведённых данных, значения удельного веса инновационной продукции нельзя признать удовлетворительными, и причина здесь не в показателе оценки, а в низком уровне инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях регионов. К одному из основных факторов сложившейся ситуации может быть отнесен невысокий по мировым меркам объем собственных средств, направляемых предприятиями в инновационную деятельность. Так, объем инвестиций в научнотехническое развитие компании «Силовые машины» (Санкт-Петербург, численность работников свыше 12 тыс. чел.) в 2009 году составил 1,99 млрд. руб.

Таблица 2. Регионы с преобладанием обрабатывающих производств и удельный вес инновационной продукции в 2010 г., % [3]

|

Регион |

Добывающие производства |

Обрабатывающие производства |

Удельный вес инновационной продукции |

|

СЗФО |

7,7 |

21,6 |

4,1 |

|

Санкт-Петербург |

0,0 |

24,1 |

8,0 |

|

Новгородская область |

0,2 |

30,0 |

6,9 |

|

Псковская область |

0,2 |

18,9 |

2,7 |

|

Вологодская область |

0,0 |

39,4 |

1,6 |

|

Ленинградская область |

0,9 |

23,8 |

2,4 |

|

Калининградская область |

5,9 |

16,9 |

0,1 |

В родственной по профилю деятельности немецкой компании «Сименс» в 2002 году затраты только на НИОКР были равны 5,7 млрд. долл., в японской корпорации «Мацусита Электрик» и немецкой компании «Фольксваген» – по 4,3 млрд. долларов [6].

Мировой опыт показывает, что негосударственное финансирование инновационной деятельности в качестве основного возможно только при условии, что в государстве есть крупные монополии мирового уровня, которые могут иметь эффект от капиталовложений при затратах, сопоставимых с соответствующими расходами государства [7].

Транснациональные корпорации определяют и формируют научно-технологический прогресс в мире. В России научноинновационный облик промышленности создают крупные предприятия. Приведенные в табл. 2 данные удельного веса инновационной продукции учитываются статистикой только по крупным и средним предприятиям.

Именно крупный бизнес в обрабатывающих отраслях промышленности, а не только малое предпринимательство нуждается в интенсивной государственной поддержке, чтобы стать фундаментом инновационной модернизации экономики и интегрироваться в глобальную инновационную систему.

Научно-инновационному пространству присуще также свойство связности, проявляющееся во взаимодействии производственных предприятий и научных организаций, которое во многом создается благодаря действию федеральных и региональных программ. В СЗФО функционируют 14 федеральных и 13 региональных научнотехнических программ [8]. Научно-инновационные программы, охватывая отрасли и регионы, образуют сеть разветвленной кооперации, совместно выполняемых организациями и предприятиями научно-инновационных проектов.

Сетевая панорама научно-инновационного пространства еще мало исследована с позиции методологического принципа сетевой организации работ. Пока наблюдается совокупность ее фрагментов, слабо сопрягающихся и дополняющих друг друга. Не реализуются в полной мере возможности для налаживания специфических партнерских отношений, передачи знаний, основанной на доверительных связях неформального и формального характера [9]. Научно-инновационные программы становятся активным фактором формирования научноинновационного пространства. Однако их роль в этом процессе принижается из-за отсутствия механизма индикативно-планового управления ими, порождающего проблемное поле в применении программного метода научно-инновационного развития макрорегиона.

Выявленные проблемные поля указывают возможные направления трансформации научно-инновационного пространства. Их исследование предполагает количественную и качественную оценку как состояния научно-инновационного пространства, так и его трансформации.

Показатели, характеристики, тенденции научно-инновационного пространства региона как основание его трансформации

Выявленные проблемные поля являются следствием тенденций, сложившихся в научно-инновационном пространстве макрорегиона. Их исследование на примере СЗФО предпринято на основе следующих показателей государственной статистики и рассчитанных на их базе показателей в динамике за 2005–2011 годы: количество организаций, выполнявших научные исследования и разработки, в том числе исследователей; результаты научной и инновационной деятельности – количество выданных патентов на изобретения и полезные модели, удельный вес инновационной продукции в сравнении с показателем удельного веса инновационно-активных организаций.

Как показывает динамика количества организаций сферы науки макрорегиона (табл. 3) , в СЗФО наблюдается тенденция снижения количества научных организаций.

За исключением Республики Карелия и Архангельской области, в которых их число не уменьшалось, во всех субъектах РФ происходило их сокращение в отдельные годы, особенно в 2008–2009 – в период кризисных явлений в экономике. Появление тенденции уменьшения числа научных организаций в целом по макрорегиону вызвано их сокращением почти из года в год в Санкт-Петербурге, удельный вес которого в общем числе научных организаций по макрорегиону составляет 70%.

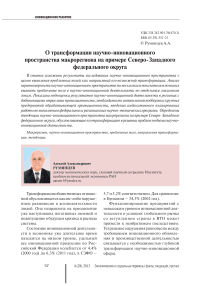

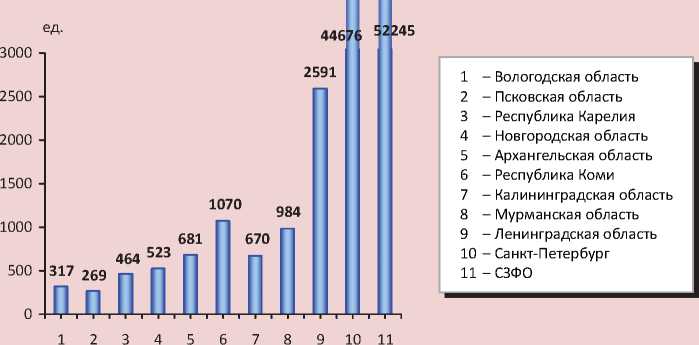

График (рис. 1) подтверждает ранее сделанный вывод о неравномерности размещения научного потенциала на территории макрорегиона.

Показатель «количество научных организаций», используемый для оценки научного потенциала, не в полной мере отражает его величину и динамику в пространстве, ввиду изменения численности научных работников, приходящихся на одну организацию (их объединение или разукрупнение).

Таблица 3. Динамика количества организаций, выполнявших научные исследования и разработки, %

|

Регион |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

Российская Федерация |

97,5 |

101,6 |

109,2 |

92,6 |

96,4 |

98,7 |

105,4 |

|

СЗФО |

97,1 |

99,1 |

114,1 |

87,9 |

97,2 |

96,9 |

102,4 |

|

Республика Карелия |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

118,7 |

|

Республика Коми |

90,5 |

126,3 |

95,8 |

108,7 |

88,0 |

104,5 |

91,3 |

|

Архангельская область |

100,0 |

96,1 |

120,0 |

106,7 |

103,1 |

100,0 |

100,0 |

|

Вологодская область |

107,1 |

120,0 |

116,7 |

95,2 |

95,0 |

89,5 |

105,9 |

|

Калининградская область |

87,5 |

100,0 |

107,1 |

93,3 |

78,6 |

100,0 |

100,0 |

|

Ленинградская область |

94,4 |

105,9 |

111,1 |

85,0 |

88,2 |

93,3 |

100,0 |

|

Мурманская область |

96,5 |

92,8 |

96,1 |

96,0 |

100,0 |

104,2 |

108,1 |

|

Новгородская область |

100,0 |

100,0 |

118,2 |

92,3 |

100,0 |

100,0 |

108,3 |

|

Псковская область |

90,9 |

100,0 |

140,0 |

85,7 |

100,0 |

108,3 |

92,3 |

|

Санкт-Петербург |

96,0 |

96,8 |

116,3 |

84,1 |

98,1 |

95,5 |

102,4 |

|

Источник: рассчитано автором по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. / Росстат. – М., 2012. – С. 778. |

|||||||

Таблица 4. Динамика численности занятых научными исследованиями и разработками, в % к предыдущему году

|

Регион |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

Российская Федерация |

96,9 |

99,2 |

99,3 |

95,0 |

97,5 |

99,2 |

99,8 |

|

СЗФО |

97,0 |

98,9 |

100,2 |

95,8 |

98,1 |

98,1 |

101,4 |

|

Республика Карелия |

82,0 |

92,7 |

109,0 |

100,6 |

95,4 |

103,0 |

104,7 |

|

Республика Коми |

89,1 |

100,1 |

101,9 |

101,0 |

89,7 |

95,6 |

96,8 |

|

Архангельская область |

97,9 |

170,6 |

98,2 |

98,7 |

49,6 |

77,9 |

92,7 |

|

Вологодская область |

82,4 |

120,9 |

83,6 |

103,0 |

96,5 |

103,4 |

85,1 |

|

Калининградская область |

99,5 |

97,5 |

96,9 |

96,7 |

94,8 |

103,3 |

107,0 |

|

Ленинградская область |

99,1 |

100,5 |

100,7 |

98,6 |

101,4 |

100,2 |

99,3 |

|

Мурманская область |

92,5 |

93,6 |

95,8 |

98,5 |

99,3 |

101,9 |

100,2 |

|

Новгородская область |

88,8 |

101,7 |

96,9 |

96,6 |

106,5 |

102,2 |

110,1 |

|

Псковская область |

79,3 |

102,5 |

91,3 |

87,8 |

120,0 |

115,2 |

162,3 |

|

Санкт-Петербург |

97,6 |

97,1 |

100,5 |

95,3 |

99,7 |

98,0 |

101,5 |

|

Источник: рассчитано автором по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. / Росстат. – М., 2012. – С. 780. |

|||||||

Рисунок 1. Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в 2011 году*

* По позициям 10 – 11 не учтена размерность.

Данные таблицы 4 свидетельствуют об устойчивой тенденции снижения численности занятых в сфере науки.

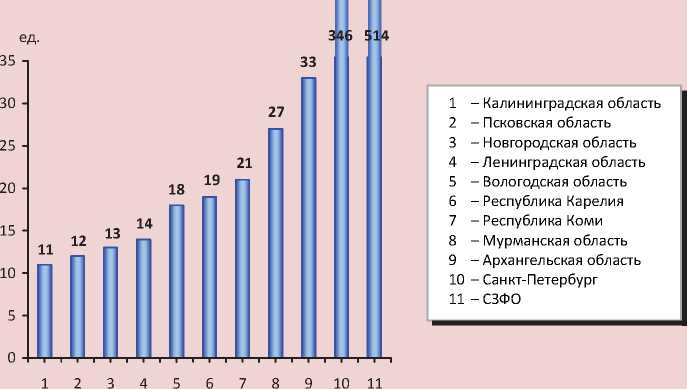

В Российской Федерации численность занятых научными исследованиями и разработками в период 2005–2011 годов снизилась на 77 934 чел. (с 813 207 до 735 273 соответственно), в СЗФО – на 7531 чел. (104 752 – 97 221), в Санкт-Петербурге – на 6861 чел. (87 861 – 81 000).

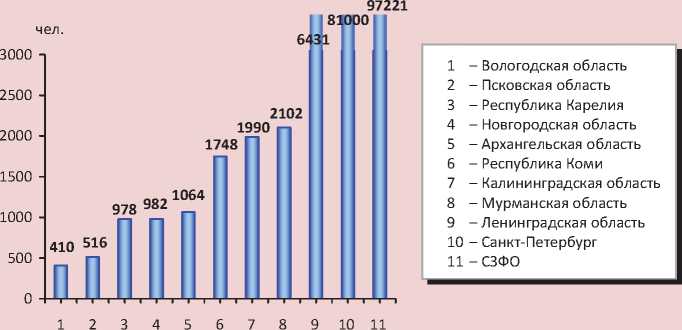

Занятые научными исследованиями и разработками более всего сконцентрированы в Ленинградской области (6431 чел.) и Санкт-Петербурге (81 тыс. чел.) (рис. 2) . Судя по данным рисунка 3 , наиболее крупные по численности научные организации округа сосредоточены в Калининградской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге.

В дополнение к показателям динамики численности занятых научными исследова-

Рисунок 2. Численность занятых научными исследованиями и разработками в 2011 году*

* По позициям 10 – 11 не учтена размерность.

Рисунок 3. Число занятых исследованиями и разработками на одну организацию в 2011 году

ниями и разработками, в табл. 5 приведены данные о численности исследователей с целью уточнения ранее сделанного вывода о наличии тенденции снижения численности занятых в сфере науки макрорегиона.

Как следует из таблицы, динамика численности исследователей по субъектам РФ Северо-Западного федерального округа также характеризуется общей тенденцией снижения при некотором росте в отдельные годы.

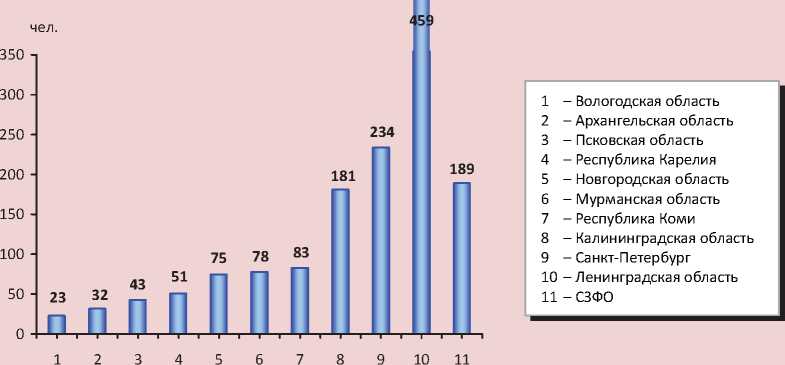

В Российской Федерации численность исследователей в рассматриваемый период снизилась на 16 330 чел. (с 391 121 до 374 791 соответственно), в СЗФО – на 2287 человек (54 532 – 52 245), в Санкт-Петербурге – на 2206 чел. (46 882 – 44 676).

График (рис. 4) иллюстрирует распределение исследователей по территории СЗФО, которое в целом согласуется с распределением численности занятых научными исследованиями и разработками (см. рис. 2).

Таблица 5. Динамика численности исследователей, %

|

Регион |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

Российская Федерация |

97,4 |

99,4 |

101,0 |

95,7 |

98,2 |

99,9 |

101,6 |

|

СЗФО |

96,0 |

100,1 |

101,7 |

95,8 |

97,8 |

97,8 |

102,5 |

|

Республика Карелия |

102,3 |

90,8 |

97,3 |

100,6 |

89,8 |

106,2 |

97,1 |

|

Республика Коми |

89,6 |

100,3 |

105,9 |

104,4 |

89,6 |

95,7 |

96,8 |

|

Архангельская область |

98,8 |

277,4 |

100,4 |

89,5 |

48,1 |

81,2 |

93,4 |

|

Вологодская область |

86,7 |

126,9 |

70,8 |

140,4 |

97,3 |

100,0 |

96,9 |

|

Калининградская область |

98,2 |

96,6 |

98,5 |

87,4 |

94,3 |

105,2 |

107,4 |

|

Ленинградская область |

98,2 |

100,0 |

101,4 |

95,0 |

103,5 |

105,8 |

120,0 |

|

Мурманская область |

92,6 |

96,1 |

96,3 |

100,6 |

98,6 |

100,6 |

104,7 |

|

Новгородская область |

82,1 |

95,1 |

101,7 |

102,3 |

104,7 |

100,4 |

102,3 |

|

Псковская область |

69,9 |

139,6 |

92,5 |

89,2 |

113,8 |

95,2 |

149,4 |

|

Санкт-Петербург |

96,4 |

97,5 |

97,8 |

93,0 |

107,4 |

97,5 |

102,6 |

|

Источник: рассчитано автором по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. / Росстат. – М., 2005, 2008, 2009, 2012. |

|||||||

Рисунок 4. Численность исследователей в 2011 году*

* По позициям 10 – 11 не учтена размерность.

Вместе с тем, при высоком удельном весе исследователей в Вологодской области – 77% (табл. 6) , в Калининградской области он равен 34%, в Ленинградской – 40%, при средней величине по макрорегиону – 54%.

В таблицах 7 и 8 представлена динамика результатов научной и инновационной деятельности.

Данные табл. 7 свидетельствуют в целом о положительной динамике количества выданных патентов. По СЗФО рост за анализируемый период составил 3%. Если сравнить данные табл. 7 с данными табл. 4 (динамика численности занятых научными исследованиями и разработками) и табл. 5 (динамика численности занятых исследователей), то можно увидеть, что некоторый рост числа выданных патентов при снижении численности занятых в сфере науки в Архангельской области, Калининградской области, Санкт-Петербурге может свидетельствовать о повышении в этих регионах производительности научного труда.

Таблица 6. Удельный вес исследователей, %

|

Регион |

Уд. вес исследователей в общей численности |

|

Вологодская область |

77 |

|

Псковская область |

52,0 |

|

Республика Карелия |

47,0 |

|

Новгородская область |

53,0 |

|

Архангельская область |

64,0 |

|

Республика Коми |

61,0 |

|

Калининградская область |

34,0 |

|

Мурманская область |

47,0 |

|

Ленинградская область |

40,0 |

|

Санкт-Петербург |

55,0 |

|

СЗФО |

54,0 |

Таблица 7. Динамика количества выданных патентов на изобретения и полезные модели, ед.

|

Регион |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

Российская Федерация |

26405 |

28303 |

27742 |

31510 |

36794 |

34814 |

30910 |

|

СЗФО |

2651 |

2814 |

2749 |

2665 |

3380 |

2683 |

2740 |

|

Республика Карелия |

17 |

27 |

15 |

16 |

27 |

26 |

38 |

|

Республика Коми |

49 |

20 |

57 |

45 |

38 |

35 |

36 |

|

Архангельская область |

59 |

39 |

72 |

92 |

71 |

53 |

72 |

|

Вологодская область |

114 |

110 |

100 |

86 |

138 |

89 |

86 |

|

Калининградская область |

62 |

68 |

60 |

80 |

71 |

80 |

63 |

|

Ленинградская область |

140 |

144 |

95 |

126 |

121 |

124 |

123 |

|

Мурманская область |

50 |

54 |

54 |

69 |

61 |

59 |

42 |

|

Новгородская область |

38 |

43 |

45 |

42 |

39 |

28 |

44 |

|

Псковская область |

40 |

43 |

48 |

56 |

66 |

32 |

35 |

|

Санкт-Петербург |

2072 |

2237 |

2203 |

2083 |

2748 |

2157 |

2202 |

|

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. / Росстат. – М., 2008. – С. 822; 2009. – С. 810; 2012. – С. 806. |

|||||||

Таблица 8. Динамика удельного веса инновационной продукции, %

|

Регион |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

Российская Федерация |

5,0 |

4,7 |

4,6 |

5,0 |

4,5 |

4,8 |

6,3 |

|

СЗФО |

3,3 |

4,4 |

3,4 |

3,7 |

3,1 |

4,1 |

5,2 |

|

Республика Карелия |

0,4 |

0,5 |

0,3 |

0,7 |

1,7 |

1,3 |

0,3 |

|

Республика Коми |

- |

4,3 |

5,5 |

4,7 |

0,6 |

3,2 |

7,8 |

|

Архангельская область |

0,4 |

0,3 |

0,1 |

0,1 |

0,3 |

0,4 |

0,2 |

|

Вологодская область |

4,5 |

5,6 |

7,5 |

6,2 |

2,6 |

1,6 |

3,7 |

|

Калининградская область |

9,2 |

9,5 |

13,4 |

9,6 |

2,8 |

0,1 |

0,2 |

|

Ленинградская область |

0,5 |

0,4 |

0,3 |

1,4 |

1,8 |

2,4 |

2,5 |

|

Мурманская область |

3,5 |

0,6 |

0,2 |

0,2 |

0,3 |

0,5 |

0,2 |

|

Новгородская область |

19,1 |

6,7 |

6,9 |

10,4 |

7,5 |

6,9 |

4,8 |

|

Псковская область |

1,0 |

1,3 |

0,9 |

1,2 |

1,4 |

2,7 |

2,3 |

|

Санкт-Петербург |

3,1 |

6,1 |

2,3 |

2,8 |

5,5 |

8,0 |

9,0 |

|

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. / Росстат. – М., 2008. – С. 832; 2012. – С. 816. |

|||||||

Однако в остальных регионах не выявлено однозначно положительной связи между количеством выданных патентов и численностью занятых в сфере науки, а в некоторых регионах наблюдается снижение первого показателя при увеличении последнего (Республика Коми, Вологодская область, Ленинградская область).

Результаты инновационной деятельности в регионах Северо-Запада (табл. 8) свидетельствуют о её низком уровне.

Устойчивая тенденция сохранения удельного веса инновационной продукции менее 1% присуща Республике Карелия, Архангельской области, Мурманской области. Среди регионов, имеющих лучшие показатели по сравнению с другими, можно отметить Республику Коми, Вологодскую область, Ленинградскую область, Новгородскую область, Псковскую область, Санкт-Петербург.

Приведенные данные об инновационно-активных организациях (табл. 9) показывают, что их удельный вес по регионам, за исключением Санкт-Петербурга, не превышает среднего значения по СЗФО (11,2%), которое сформировано в основном Санкт-Петербургом (18,9%).

К числу регионов с относительно большим числом инновационно-активных организаций можно отнести Республику Карелия, Архангельскую область, Вологодскую область, Ленинградскую область, Мурманскую область, Псковскую область, Санкт-Петербург.

Если оценить, насколько коррелируют данные табл. 8 и 9, то окажется, что при относительно низком удельном весе инновационной продукции наблюдается более высокий удельный вес инновационноактивных организаций в ряде регионов: Республике Карелия, Архангельской области, Мурманской области, Ленинградской области, Псковской области. Противоположная картина – в Республике Коми. Эти показатели более-менее коррелируют в Вологодской области, Калининградской области, Новгородской области, Санкт-Петербурге.

Различие между показателями удельного веса инновационной продукции и удельного веса инновационно-активных предприятий основано на разных значениях удельных весов инновационной продукции, приходящихся на одну организацию в регионе.

Таблица 9. Динамика удельного веса инновационно-активных организаций, %

|

Регион |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

Российская Федерация |

9,7 |

9,9 |

10,0 |

9,4 |

9,3 |

9,5 |

10,4 |

|

СЗФО |

9,4 |

11,0 |

9,8 |

8,9 |

9,8 |

9,4 |

11,2 |

|

Республика Карелия |

5,6 |

6,1 |

5,8 |

6,1 |

5,3 |

6,6 |

9,2 |

|

Республика Коми |

7,1 |

8,1 |

8,1 |

9,7 |

6,3 |

7,5 |

6,1 |

|

Архангельская область |

8,4 |

8,6 |

9,9 |

8,0 |

8,8 |

9,0 |

9,3 |

|

Вологодская область |

8,4 |

8,9 |

8,3 |

9,8 |

7,6 |

7,4 |

9,3 |

|

Калининградская область |

4,6 |

14,1 |

10,1 |

5,1 |

5,5 |

3,2 |

3,3 |

|

Ленинградская область |

6,9 |

8,8 |

6,7 |

5,6 |

8,6 |

9,4 |

9,1 |

|

Мурманская область |

13,5 |

12,3 |

8,0 |

7,9 |

7,6 |

9,7 |

8,5 |

|

Новгородская область |

9,9 |

10,2 |

8,9 |

10,3 |

9,7 |

8,7 |

7,5 |

|

Псковская область |

9,5 |

10,6 |

9,8 |

6,2 |

8,7 |

9,6 |

10,0 |

|

Санкт-Петербург |

12,7 |

14,1 |

13,1 |

12,5 |

14,0 |

13,0 |

18,9 |

|

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. / Росстат. – М., 2012. – С. 812. |

|||||||

Анализ динамики показателей государственной статистики, характеризующих научно-инновационное пространство, на примере СЗФО позволил установить:

-

• тенденцию снижения численности занятых в сфере науки;

-

• незначительный рост результатов научной деятельности – числа выданных патентов на изобретения и полезные модели;

-

• низкий уровень инновационной деятельности.

Состояние научно-инновационного пространства макрорегиона свидетельствует о необходимости разработки и реализации радикальных мер по изменению ситуации, сложившейся в научно-инновационной деятельности в регионах, нетерпимой с позиции решения задачи движения к инновационной экономике.