О трансформациях жилищ позднего неолита и их причинах (Нижнее Приамурье)

Автор: Медведев В.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521179

IDR: 14521179

Текст статьи О трансформациях жилищ позднего неолита и их причинах (Нижнее Приамурье)

В настоящее время в Нижнем Приамурье известны пять культур, отнесенных к неолитическому времени: осиповская (начальный неолит), мариинская (ранний), малышевская (ранний средний), кондонская (средний, частично ранний), вознесеновская (поздний). Всего в регионе исследовано около пятидесяти жилых неолитических комплексов. Основным типом долговременных жилищ данной эпохи в Приамурье являются заглубленные своими основаниями в грунт полуземлянки или, реже, землянки. Глубина основания-котлована полуземлянки чаще не более 0,8-1,0 м, а землянки - порой до 1,5 -2,0 м. О существовании долговременных жилищ нет пока бесспорных данных лишь по двум культурам – осиповской и мариинской.

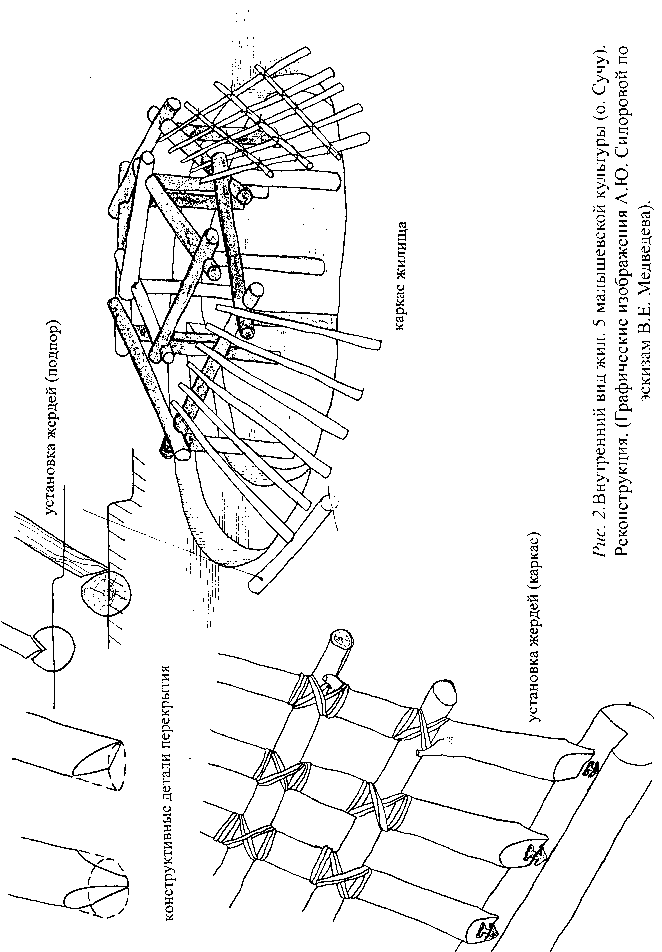

Среди пятнадцати раскопанных жилищ малышевской культуры (главным образом на о. Сучу) выделяются строения в основном округлой, иногда округло-вытянутой или четырехугольной с закругленными углами формы. Котлованы, преимущественно полуземляночных, жилищ глубиной, в основном, до 0,6-0,9 м, есть также землянки, впущенные в грунт на 1,5 м и более. Размеры жилищ (от 30-60 м2 до 150 -180 м2). В центральной части пола жилищ, как правило, располагался очаг (в некоторых случаях 2 - 3). В большинстве жилищ пол ближе к стенам котлована повышается, образуя ступенчатые уступы, служившие основой для нар или лежанок. Стены котлованов были обшиты плахами или бревешками. В полу жилищ, чаще вдоль стен, обычно много ям от столбов, которые поддерживали наземную деревянную конструкцию. По своему внешнему виду жилище представляло собой уплощенный, сильно усеченный конус или усеченную пирамиду. Ни в одном из малышевских жилищ не обнаружен вход. Их обитателям в качестве входа, видимо, служило дымовое отверстие, к которому была приставлена лесенка или бревно (рис. 1 - 2).

Жилища-полуземлянки кондонской культуры конструктивно близки к малышевским жилым комплексам. Котлованы девяти полностью раскопанных жилищ в поселении Кондон (Почта) в основном в форме окружности, изредка овала. По внешнему периметру резко ограниченных вертикальными стенами котлованов располагались ямы от столбов с интервалом 1-1,5 м. Крупные жилые комплексы (свыше 100-110 м2) на памятнике отсутствовали. Жилища здесь только малых и средних размеров. Уступы

вдоль стен в них не обнаружены. Есть еще одна особенность большинства кондонских жилых сооружений: в них зафиксированы от двух до пяти очагов, располагавшиеся на полу. Характерно, что один из очагов (основной) более крупных размеров размещался в центре жилища, остальные - рядом или в стороне от него. В одном из жилищ основной очаг, возможно, был оформлен деревянной обкладкой [Окладников, 1983, с. 37].

Создатели вознесеновской культуры строили свои стационарные жилища, основываясь в значительной степени на архитектурно-планировочных приемах, выработанных их предшественниками. Раскопанные вознесенов-ские жилища количественно превосходят аналогичные комплексы всех других культур региона. Всего изучено около 20 жилищ в поселениях: Сучу, Кондон (Почта), Кольчем 3 и других памятниках. Подземной частью жилищ служили вырытые в грунте котлованы глубиной чаще 0,5-1,0 м. Вдоль стен большинства котлованов сделаны уступы – основа нар или лежанок. Очаги располагались обычно в центре жилищ, иногда – у стен.

Наряду с жилищами, во многом схожими со строениями аналогичного назначения более ранних культур, при раскопках вознесеновских жилищ на о. Сучу выявлены новые неизвестные до этого конструктивные элементы. Так, в жилище № 83 (круглой формы площадью 66 м2 и глубиной в материке до 2,1 м) отвесные стены котлована в свое время имели обшивку в виде каркасно-столбовых панелей, состоящих из нетолстых бревен, положенных горизонтально полу. В центре жилища в яме располагался мощный очаг. Вокруг него точно по странам света размещались 4 ямы подпрямоугольной с закругленными углами и овальной формы, заполненные супесью с мелкими древесными угольками. Все ямы длиной в среднем 2,65 м, шириной 0,8-1,5 м и глубиной 0,35-0,45 м.

Столь необычное расположение вокруг очага практически одинаковых по форме, размерам и, надо полагать, назначению ям, занимающих значительную площадь пола жилища, дает основание говорить о нетрадиционном использовании его обитателями этого очажно-ямного комплекса. Ямы могли служить, вероятнее всего, местом для сна. В зимнее время люди прогревали своеобразные спальные ямы углями из очага и укладывались в них на ночевку [Деревянко, Чо, Медведев и др., 2003, с. 396, 435]. По углю, собранному на полу жилища, получена серия радиоуглеродных дат в интервале 3645±75 л.н. (СОАН–4873 - 3455±85 л.н. (СОАН–4872). Следовательно, жилище функционировало в середине II тыс. до н.э.

В другом жилище (№ 84) с округлым котлованом размерами 13,2×15,0 м и глубиной до 2,0 м от дневной поверхности древних выявлены два пола – нижний и верхний. В центре нижнего пола размещался углубленный в плотную глину очаг-топка овальной формы с предочажной ямой. Вокруг очага-топки располагались остатки сгоревшей конструкции – отопительной системы типа примитивного кана. Кан был сделан из плашек и жердей, обмазанных глиной. Конструкция представляла собой нечто похожее на вытянутые ящикообразные трубы, служившие в качестве дымоходных каналов, по которым шел теплый воздух, дым из очага-топки. Кан просуществовал, судя по всему, недолго и после того как сгорел в огне был засыпан слоем супеси толщиной до 0,6 м. На насыпанном уплотненном грунте образовался верхний пол. На нем обитатели жилища соорудили мощный очаг, который размещался в центре жилого комплекса точно над очагом-топкой кана. Очаг необычной для региона конструкции – в виде массивного каменного ящика прямоугольной формы. К СВ и ЮЗ от очага, вдоль уступов жилищного котлована в форме овальных полудуг отмечены две ямы длиной до 2,7 м, шириной 0,8–1,2 м и глубиной 20–30 см. Ямы без каменной обкладки. Они были заполнены черным углистым грунтом с зольными пятнами, на дне – прокал [Медведев, 2001, с. 271]*. Эти ямы по месту расположения в жилище, размерам, форме, глубине, а также характеру их заполнения во многом соответствуют «спальным ямам» в жилище № 83. Таким образом, в жилище № 84 ранее на нижнем полу был сооружен древесно-глиняный кан, а позже, на верхнем полу, – с двух сторон от очага – «спальные ямы».

Как показали радиоуглеродные даты по углю из кана и очага-ящика, жилище № 84 существовало во второй четверти II тыс. до н.э. (ряд датировок в диапазоне 3825 ± 80 л.н. (СОАН-4112) – 3620 ± 120 л.н. (СОАН-4114). То есть в целом несколько раньше, чем жилище № 83. Здесь следует обратить внимание на факт присутствия в обоих жилищах «спальных ям», и в то же время отсутствие кана в построенном позже жилище № 83. Видимо, неудачный опыт сооружения ранее кана в жилище № 84 заставил отказаться от его возведения обитателями жилища № 83, кстати, располагавшегося рядом с ним.

Каковы же причины, приведшие к появлению в жилищах вознесеновс-кой культуры на о. Сучу глубоких жилищ-землянок, отопительной системы типа кан, а также «спальных ям»? Что касается побудительных причин вообще, то уже в самом определении конструкций в известной степени подразумевается ответ. В районах с холодным климатом человек с глубокой древности с помощью огня обогревал место своего проживания, ночлега. Очаг, огонь в жилище ассоциировался с теплом и уютом (кстати, и с местом термической обработки продуктов питания). Обеспечение жилища типа полуземлянки или землянки необходимым теплом при наличии, напр., одного очага и одинакового объема топлива зависит от ряда факторов: размеров жилого сооружения, его места расположения, характера грунта, в который врыто его основание. С точки зрения перечисленных условий, рассматриваемые жилища к числу оптимальных отнести нельзя. Прежде всего, это относится к жилищу № 84 – это самое большое по площади древнее сооружение среди всех раскопанных в регионе (его площадь вместе с уступами составляет 152 м2). Следующий признак, неблагоприятно влияющий на сохранение тепла, - неудачное расположение жилищ в самой высокой точке острова (около 40 м над уровнем Амура), где господство ветра неотвратимо. Жилищные котлованы вырыты в песчаном грунте, который трудно назвать удобным для подобного рода построек.

Воздействие этих неблагоприятных факторов обитатели жилищ, надо полагать, сразу ощутили на себе. Поэтому вполне возможно, что естественное стремление людей в достаточной степени обогреть и сделать сухим свое жилье при сравнительно небольших затратах топлива привело их к созданию принципиально нового отопительного устройства, когда из очага-топки теплый воздух, дым рачительно направлялись по дымоходным каналам [Медведев, 2002, с. 21]. Когда же выяснилось, что древесноглиняный кан не отличается надежностью (он просто сгорел), соорудившие его люди засыпали кан, весь пол жилища супесью и создали на втором, верхнем, уровне мощный очаг-ящик, а рядом с ним – утепленные горячими углями «спальные ямы». Использовать «спальные ямы» стало, настолько удобно, что некоторое время спустя они были сделаны в соседнем жилище. При этом нельзя не обратить внимание, на то обстоятельство, что все это конструировалось в жилищах с необычайно глубокими котлованами, значительно превышающими рост обитавших в них людей, которые по сути жили под землей.

В данном случае крайне важным представляется, что в соответствии со свидетельствами палеогеографии, время существования вознесеновской культуры приходится на суббореальный период голоцена (4600 3200 л.н.) – более холодный по сравнению с предшествующим атлантическим периодом (около 7 500 – 4 600 л.н.) [Хотинский, 1996, с. 10, 16]. Конечно же, возникает вопрос: не подтолкнули ли ухудшившиеся климатические условия носителей вознесеновской культуры сделать свои жилища более глубокими, к поиску нового, альтернативного обычному очагу обогревательного устройства (кана), а также к появлению прогреваемых углями своеобразных «спальных ям». Вероятнее всего, именно так и происходило. Будущие раскопки неолитических поселений на нижнем Амуре (прежде всего, на о. Сучу) и, возможно, в соседних районах позволят получить дополнительные свидетельства о существовании в позднем неолите весьма глубоких землянок со «спальными ямами» и, может быть, канами.