О творческой деятельности московского мастера музыкально-письменного искусства XVII в. Луки Ивановича Тверитина

Бесплатный доступ

В ходе многовекового развития древнерусское музыкально-письменное искусство стало выдающимся достижением не только национальной, но и мировой культуры. Высокий профессиональный уровень его мастеров нашел выражение в появлении своеобразных музыкальных стилей с их нотациями, авторских распевов и «разводов». В данной области работал целый ряд выдающихся распевщиков (композиторов), дидаскалов (теоретиков, учителей певческого дела), уставщиков (руководителей хоров). Однако известны имена лишь очень немногих из них, и русское средневековое искусство остается в основном анонимным. Исходя из того, что любое из открытых имен деятелей древнего искусства и обнаружение сведений о них и их творчестве представляют собой культурно-историческую ценность, автор статьи продолжает публикацию результатов своих поисков в данном направлении.

Древнерусское музыкально-письменное искусство, авторство выдающихся мастеров, биографические сведения, теория творчества

Короткий адрес: https://sciup.org/147150626

IDR: 147150626

Текст научной статьи О творческой деятельности московского мастера музыкально-письменного искусства XVII в. Луки Ивановича Тверитина

Завершение складывания Российского государства способствовало интеграционным процессам в культуре и в то же время самоосознанию региональных школ в профессионально-музыкальном (церковно-певческом) искусстве, мастера которых вдруг обнаружили своеобразие присущих им творческих принципов и интонационных особенностей местных певческих произведений. Появился интерес к творчеству видных распевщиков. Вслед за новым всплеском песнотворчества второй половины XVI — начала XVII в. пришла пора осмысления его теоретических аспектов.

Существование на огромной территории России разных певческих школ (как особых направле ний в искусстве) привело к тому, что одни и те же знаки нотации, лицевые и фитные формулы распевались в различных районах по-разному. Все это затрудняло или даже исключало совместное исполнение за богослужением песнопений разными хорами*. Для решения вопроса о единообразии нотных текстов следовало усовершенствовать и унифицировать само нотное письмо — крюковую нотацию. Многие мастера самостоятельно начали искать пути такого совершенствования. Это проявилось прежде всего в создании так называемых «окозрительных пометок», призванных показывать более точное высотное соотношение нотных знаков2.

Действительно, во многих рукописях первой половины XVII в. при знаменах-крюках встречаются «пометки». Иногда это только пометы-литеры, сохранявшиеся и позже как указательные, то есть указывающие нюансы мелодии: ровно, быстро, тихо и т. д. (р, б, т и др.), но часты и такие, которых в рукописях после середины XVII в. нет (д, ю, св и др.)3. В 50—60-е гг. повсеместно входит в употребление единая система помет, получивших наименование «киноварных» и «шайдуровских»4.

Однако рукописные памятники свидетельствуют, что к середине XVII в. было создано несколько систем таких помет, а написанное во второй половине XVII в. «Сказание о зарембах» сообщает, что «створены те окозрительные пометки <. .> русскими философы после литовского разорения при державе <. .> царя и великого князя Михаила Федоровича». Далее перечисляются «творцы сим окозри-тельным пометкам»: «москвитин» Лука — поп Николо-Явленской церкви у Арбатских ворот, Федор Копыл из Великого Устюга, Семен Баскаков из Нижнего Новгорода, игумен вологодского Павлова монастыря Памва, Григорий Зепалов и Кирилл Гому-лин. Затем идут мастера, работавшие над созданием помет позже, очевидно, при царе Алексее Михайловиче. Это мастера, с которыми автор «Сказания» сам был знаком («и аз у них слышах и, переводы их видев, потом с ними много беседовах и елика уразумех, тако и написах»): Лев Зуб, Иван Шайдур, Тихон Корела5.

Можно предположить, что мастера-теоретики (дидаскалы), с которыми «много беседовах» автор «Сказания о зарембах», собрались для выработки единой теории помет и унификации нотописи. Они изучали «окозрительные пометки» предшествующих теоретиков (от них, скорее всего, автор и узнал об остальных мастерах); но всеобщее признание получила система новгородца Ивана Акимовича Шайдура, которая и была принята как основная. Источники не говорят, что эти теоретики прибыли для участия в некой «комиссии», но по времени их деятельность совпадает с работой Первой из таких комиссий по устранению различных «нестроений» в певческом деле (1652—1654 гг.). Сами мастера, по-видимому, не составили общее теоретическое руководство (они успели систематизировать только пометы) и с вынужденным прекращением работы разъехались. Так единая система киноварных помет в короткий срок стала известна в стране вошла в певческие рукописные книги6.

Итак, в «Сказании о зарембах» перечислены имена мастеров, трудившихся в первой половине XVII в. над совершенствованием системы нотописи, в частности ■—■ над пометами. Представителем же Московской школы музыкально-теоретической мысли может быть назван «москвитин, [церкви] Николая Явленского чудотворца из-за Обратцых ворот поп Лука»1. Его система помет не получила всеобщего признания, но его личность и деятельность, получившие известность в России, заслуживают внимания.

Рис. 1. Церковь Николы Явленского за Арбатскими воротами. 1593 г. Литография XIX в.

Изучение архивных документов XVII в. показывает, что в церкви Николы Явленского «за Арбатц-кими вороты», «в Стрелецкой слободе», действительно служил Лука Иванов. В конце 20-х и на протяжении 30-х гг. он являлся дьяконом этой церкви8. В течение 40-х гг. Лука Иванов числился священником того же храма9. Все годы Лука получал государево жалованье ■— деньги за годовые и праздничные (в честь праздника Николы Чудотворца) сукна на общую сумму 4 руб. Таким образом, церковь Николы Явленского (Явленного) была одним из московских приходских храмов, священники которого получали «ругу» — жалование из государевой казны. Церковь представляла собой каменное строение, возведенное по приказу правителя и будущего царя Бориса Годунова в 1593 г.10 Очевидно, что причт ружного храма должен был обладать высокими профессиональными качествами прежде всего в области богослужения, церковно-певческого искусства. Упоминание Луки Иванова первым в группе «русских философов» времени царя Михаила Федоровича, занимавшихся усовершенствованием древнего нотного письма, свидетельствует о признании его как мастера в данной сфере. По всей вероятности, свои познания он смог передать сыну, который также избрал духовную карьеру. С 1649/50 г. в церкви Николы Явленского на место Луки Иванова был поставлен «сын его поп Назарей»11.

Известно, что довольно часто дидаскалы (теоретики, учителя) создавали свои музыкальные версии-разводы отдельных строк (особенно, если их записи содержали «тайнозамкненные» формулы —■ фиты, лица, попевки), а то и целые распевы к песнопениям. В справочнике XVII в. «Выписка розводным фитам и муцрым строкам... изо всех владычных праздников» находим мелодический вариант строки праздничного песнопения с указанием «Лукин роспев»12. Другая рукопись содержит интерпретацию Луки «верхней» строки (для высокого голоса) к песнопению 8-го гласа из Октоиха13. Наконец, этому мастеру принадлежал один из музыкальных вариантов славника «Преклонил еси главу» в стиле Большого распева к службе в честь праздника Богоявления Господня14.

Творческая деятельность мастера Луки Иванова принесла ему признание и известность еще тогда, когда он служил дьяконом московской церкви Николы Явленского. В одном из певческих сборников XVII в. находим яркое тому подтверждение15.

Сборник содержит целый ряд певческих книг и крупных циклов песнопений: Ирмологий, Обиход, Октоих, Стихирарь постный, «Богородичны и кре-стобогородичны минейныя», «Богородичны и кре-стобогородичны дневныя». Рукопись имеет владельческую запись: «Книга сия Юрья Леонтьева сына» (л. 1) и более позднюю вкладную полистную запись: «Лета 7165 [1657] месяца марта в 1 день Ярославля Поволскаго Толскаго монастыря пресвятая Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии чес-тнаго и славнаго ея Введения черной дьякон Лаврентий, что был у Николы Чудотворца в Рубленом городе, положил сию книгу певчую, глаголемую Стихараль, по своей душе и по своих родителех. А положил в Ярославль Поволской в соборную и апостольскую церковь пресвятая Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии честнаго и славнаго ея Успения и святых страстотерпец благоверных великих князей Василия и Константина ярославских чюдотворцев при протопопе Карпе, при священ-ницех, при попе Борисе, при попе Семионе, и при дьяконе Родионе. А цена книге сей четыре рубля. А не владети сею книгою ни протопопу, ни попом, ни дьяконом, ни мне самому, черному дьякону Лаврентию, ни детем моим, ни племяни[ку] моему. А будет кто сию книгу от церкве отлучит, буди на него тягота церковная. А подписал сам черной дьякон Лаврентий» (л. 2—463).

Сообщение черным дьяконом Лаврентием сведения о том, что он ранее «был у Николы Чудотворца в Рубленом городе», позволяет нам предположить, что речь Идет о московской церкви Николы Явленского. Приказные писцы в документах местонахождение этой церкви обозначали как: «около Белово города», «в Земляном городе». Однако на «планах» Москвы хорошо видно, что и церковь близ Арбатских ворот, да и сами ворота находились за Белым городом именно в Земляном городе (ранее — Деревянный город,

Рис. 2. «Годуновский план» 1597 г. Фрагмент. Церковь Николы Явленского у Арбатских ворот (справа вверху)

который после его сожжения поляками в 1630-е гг. был укреплен земляным валом и острогом — «рубленным городом»). Согласно ружным книгам начала 1640-х гг., когда Лука Иванов стал священником церкви Николы Явленского, его место дьякона занял некий Леонтий. Но уже в 1645 г. на месте Леонтия упоминается дьякон Ларион16. По всей вероятности, именно Леонтий незадолго до этого принял монашеский постриг и новое имя Лаврентий17. Новым местом службы теперь уже черного дьякона стал ярославский Толгский Введенский монастырь. Книга, о которой идет речь, очевидно, какое-то время принадлежала сыну дьякона Леонтия Юрию. Но затем она перешла к отцу-иноку и была им дана вкладом «по своей душе и по своих родителех» в ярославский Успенский собор.

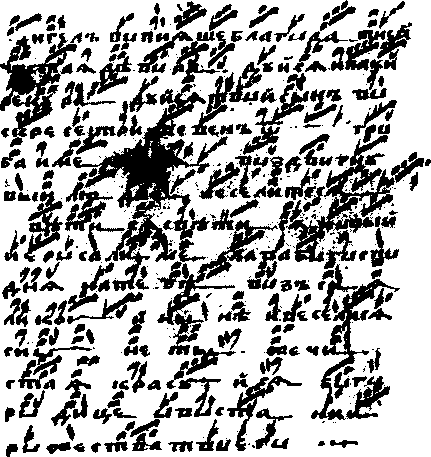

О том, что черный дьякон Лаврентий был хорошо знаком с Лукой Ивановым еще в бытность его дьяконом церкви Николы Явленского (1630-е гг.), говорят приписки, выполненные к разделам сборника рукой самого Лаврентия, в ту пору — Леонтия. Так, после Ирмология он отметил: «Ирмосы московского дьякона Николы Явленскаго Луки Ивановича Тверитина. С его переводу списаны» (л. 62 об.)18. Перед Стихирарем постным он написал: «Триоди воскресныя Никольскаго дьякона Явленскаго, москвитина священнодьякона Луки Ивановича Тверитина. С его переводу списаны» (л. 291).

мк

Рис. 3. Титульный лист певческого сборника. 30-е гг. XVII в. (ГАЯО. Кол. рукоп. On. 1. № 459 (97). Л. 2)

К прочим разделам Леонтий также указал — после Обихода: «Обиход игумена Памевы, с его переводу списан» (л. 192 об.)19; пред Октоихом: «Окътаи усольскаго переводу» (л. 193)20. Все это свидетельствует, что рукопись была составлена и выполнена на заказ с определенно подобранных образцов, или списков («переводов») певческих книг, ставших разделами сборника. Возможно, заказчиком был сам Леонтий, внимательно следивший за выполнением рукописи и сопроводивший её указанными ремарками21.

Приведенные записи свидетельствуют о необычайно уважительном отношении Леонтия-Лаврентия к «московскому дьякону» Луке. Он именует Луку «с вичем», что в XVII в. употреблялось только по отношению к лицам высшего общества (члены царской семьи, бояре и прочие высшие придворные чины, князья), но, вероятно, допускалось и между образованными людьми одного социального статуса. Леонтий посчитал обязательным указать на высокую авторитетность «переводов», с которых писался сборник. Следовательно, в данном контексте дьякон Лука Иванович Тверитин представлен здесь именно авторитетным мастером. Рукописи «его переводу» (написанные им) ценились, он был уже известным знатоком церковно-певческого дела. Заметим также, что Леонтий указал полное имя дьякона Луки, назвав нам и его фамилию-прозвище ■—■ Тве-ритйн. Ясно, что подобные прозвища давались людям, прибывшим в какую-либо местность, по мес

^,ме*ш^и<ф#^» «си^епе^ьХ» «она MtwtoAHMOAeti<<«ro • Де«КИ нем»**-в^ч*«««-«.(^IH w’U«C«R^r*m«!l*eie** Рис. 4. Ремарка после Ирмология с добавлением двух песнопений почерком черного дьякона Лариона (л. 62 об.) ту прежнего проживания (рождения). Таким образом, в Москве Лука или, скорее всего, его предок (сам Лука обычно именуется «москвитином», то есть укоренившимся жителем Москвы) мог получить прозвание «Тверитин» после переселения из Твери. Поскольку крюковой текст сборника не содержит никаких «окозрительных пометок», то это подтверждает сведения «Сказания о зарембах» о том, что Лука Иванович Тверитин трудился над усовершенствованием нотного письма будучи уже священником («поп Лука»), то есть в 1640-е гг. Поэтому рукопись, к сожалению, не дает нам представления о музыкально-теоретических поисках мастера. В бытность дьяконом он, как и многие знатоки церковно-певческого искусства, занимался перепиской певческих книг. Выполненные им рукописи («переводы») Ирмология и Стихираря постного стали образцами для написания соответствующих разделов сборника. Возможно, что знакомство Луки Твери-тина и Леонтия (также прекрасно знавшего церковно-певческое дело) сыграло свою роль в назначении последнего дьяконом той же церкви Николы Явленского, в которой Лука стал попом. Правда, как нам известно, Леонтий прослужил здесь недолго и через нескольких лет удалился в ярославский монастырь под иноческим именем Лаврентия. Несомненно, описанный нами сборник заслуживает пристального внимания. Как уже отмечалось, в различных певческих рукописных памятниках встречаются образцы творчества Луки Тверитина. В сборнике нет песнопений или их фрагментов, отнесенных авторству этого мастера. Однако сами распевщики и не делали указаний на свои авторские распевы: подобными ремарками произведения мастеров обычно сопровождали их ученики, а также те, кто хорошо знал распевы разных традиций и кому было интересно их исполнять, сравнивать, переписывать (певчие, заказчики, писцы и т. д.). Внимательное изучение песнопений, представленных в копиях с «переводов» Луки, возможно, позволит открыть новые его произведения22. Мастер Лука Иванович Тверитин жил в тот период истории русской музыкальной культуры, когда назрели преобразования в самой теории древнерусской музыки. В меру своих творческих сил он принял участие в поисках путей совершенствования древнего нотного письма. В историю он вошел как «творец» одной из систем «окозрительных пометок», как автор распевов к песнопениям или разводов к фрагментам ряда песнопений и, наконец, как авторитетный переписчик певческих книг.

Список литературы О творческой деятельности московского мастера музыкально-письменного искусства XVII в. Луки Ивановича Тверитина

- Лукошково учение, и ин же: Баскаков перевод, а ин: Дуткино пение, а ин: Усольской, а ин: Крестьянинов» (Музыкальная эстетика России XI-XVIII вв./сост. А.И. Рогов. -М„ 1973. -С. 71

- Парфентьев Н.П., Парфентьева Н.В. Хроника творческой деятельности Федора Крестьянина в 1598-1607 гг.//Культура и искусство в памятниках и исследованиях: сб. науч. тр. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. -Вып. 4 -С. 100-129

- РНБ. Кир.-Бел. № 605/862, 612/869, 617/874; Сол. № 277/292; Соф. № 492; РГБ. Ф. 210. № 1; ф. 379. № 29; РГАДА. Ф. 381. № 289,316

- РГБ. Ф. 299. № 212. -Л. 173

- РГБ. Ф.379.№1.Л. 5 об. -боб

- ГИМ. Синод, пев. №219. Л. 376 об. -378.

- РГАДА. Ф. 181, № 600. Л. 90 об

- БРАН. Осн. 32.16.18. Л. 205

- БРАН. Тек. № 280. Л. 289-291

- РГБ. Ф. 205. № 355. Л. 154 об. -Аллилуйя «малая»

- РНБ. Титова. № 4455. Л. 107, 129 об., 146 об., 150

- Парфентьев Н.П. О деятельности комиссий по исправлению древнерусских певческих книг в XVII в.//Археографический ежегодник за 1984 г.-М.: Наука, 1986. -С. 128-139.

- ГИМ. Синод, пев. № 219. Л. 377 об.

- РГАДА-Ф-396. Оп. 2. № 529 (1628/29 г.). Л. 27 об.; № 530 (1629/30 г.). Л. 57 об.; № 531 (1630/31 г.). Л. 65 об.; № 532 (1631/32 г.). Л. 67; № 533 (1632/33 г.). Л. 66; № 534 (1633/34 г.). Л. 54; № 535 (1634/35 г.) Л. 54.

- РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. № 536 (1640/41 г.). Л. 93 об.; № 537 (1641/42 г.). Л. 102 об.; № 538 (1645/46 г.). Л. 91 об.; № 539 (1647/48 г.). Л. 24 об.; № 540 (1648/49 г.). Л. 84 об.

- Забелин, И.Е. История города Москвы/И.Е. Забелин. -М.: Кушнерев и К0, 1905. -Ч. 1. -С. 162.

- РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. № 540 (1649/50 г.). Л. 189.

- ГИМ. Синод, пев. № 219. Л. 424.

- РНБ. Титова. № 4455. Л. 161. Текст строки песнопения срезан.

- РНБ. Кир. Бел.. № 638/895. Л. 97 об. -98 об. Ремарка «Лукин роспев».

- ГАЯО. Кол. рукоп. Оп. 1. № 459 (97).

- Описание коллекции рукописей Государственного архива Ярославской области XIV-XX вв./сост. В.В. Лукьянов. -Ярославль, 1957. -С. 88-89.

- РГАДА-Ф-396. Оп. 2. № 536 (1640/41 г.). Л. 93 об.; №537 (1641/42 г.). Л. 103; № 538 (1645/46 г.). Л. 91 об.

- Парфентьев, Н.П. Древнерусское певческое искусство в духовной культуре Российского государства XVI-XVII вв.: Школы. Центры. Мастера/Н.П. Парфентьев. -Свердловск: УрГУ, 1991. -С. 179.

- Парфентьев, Н.П. Усольская (Строгановская) школа в русской музыке XVI-XVII вв./Н.П. Парфентьев, Н.В. Парфентьева. -Челябинск: Книга,1993. -348 с.