О влиянии греческого языка на формирование системных связей лексики церковнославянского языка (на материале лексического варьирования в редакциях перевода Акафиста Богоматери)

Автор: Борисова Татьяна Станиславовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание. Лексическая и грамматическая семантика: к юбилею Н. А. Лукьяновой

Статья в выпуске: 9 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен ряд вопросов, связанных с формированием и развитием лексики церковнославянского языка как системы и с ролью греческого языка византийского периода в данном процессе. Исследование проведено на материале церковнославянского перевода Акафиста Богоматери и основано на результатах сопоставления вариантов семи основных редакций данного текста, появившихся в результате сознательного исправления славянского перевода по греческому оригиналу. Предметом исследования были лексико-семантические группы глаголов с семантикой зрения и с семантикой речи. При помощи сопоставительного анализа были выявлены варианты перевода данных греческих лексем, а также однокоренных им, приводимых для сопоставления, в различных редакциях славянского текста гимна, рассмотрена история системных связей в данных лексико-семантических группах с IX до XVII в. Результаты исследования показали, что формирование лексики церковнославянского языка как системы в период с IX по XIV в. происходило под непосредственным влиянием греческого языка, осуществляемом через перевод и редактирование греческой книжности с сознательным стремлением редакторов к максимально возможному в пространстве двух различных языков воспроизведению системных связей греческой лексики для наиболее точной передачи содержания и формы важнейших для христианской духовности текстов.

Лексические варианты, лексика церковнославянского языка, акафист богоматери, синонимия

Короткий адрес: https://sciup.org/147219863

IDR: 147219863 | УДК: 811.163.41 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-9-94-105

Текст научной статьи О влиянии греческого языка на формирование системных связей лексики церковнославянского языка (на материале лексического варьирования в редакциях перевода Акафиста Богоматери)

Проблемы лексической синонимии, восходящие к более широкому кругу вопросов о варьировании средств выражения, во многом определяют как парадигматику, так и синтагматику лексического уровня любого языка. Особенно перспективным представляется рассмотрение данных проблем в историческом аспекте, причем не только на уровне теоретического осмысления изменения системных связей в лексике языка, но и на уровне сопоставительного анализа фактического языкового материала, относящегося к различным этапам истории языка. При изучении истории русского литературного языка, важнейшим источником обогащения которого была церковнославянская языковая традиция [Панин, 2015. С. 34‒35], привлечение церковнославянского материала позволяет прояснить многие вопросы, связанные с формированием системных отношений в лексике. Благодаря своей специфической функции языка-посредника, созданного для перевода основополагающих текстов христианства с греческого языка, церковнославянский язык изначально «балансировал» между двумя языковыми стихиями: стихией передающего – греческого языка, языка с древнейшими письменными и литературными традициями и богатейшей лексикой, и стихией принимающего – славянского – языка, письменная культура которого формировалась постепенно. Процессы взаимовлияния данных языковых стихий, а также славянской языковой интерпретации

Борисова Т. С . О влиянии греческого языка на формирование системных связей лексики церковнославянского языка (на материале лексического варьирования в редакциях перевода Акафиста Богоматери) // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 9: Филология. С. 94–105.

ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 9: Филология © Т. С. Борисова, 2017

и адаптации элементов византийской культуры нагляднее всего можно проследить на основе сопоставительного анализа церковнославянских переводов византийских текстов. Исследование лексической вариативности в переводных церковнославянских текстах, главным образом составляющих кирилло-мефодиевское наследие, было начато в отечественной палеославистике Е. М. Верещагиным [1972]. Важным методологическим постулатом исследователя было «принципиальное отождествление лексического варианта как текстологического понятия с синонимом как лингвистическим понятием: и варианты, и синонимы – это… разные способы выражения одного и того же содержания» [Там же. С. 64–65]. При дефиниции лексического варианта Е. М. Верещагин опирался на определение Л. П. Жуковской, согласно которому к данной категории относились «слова, тождественные или близкие по значению и поэтому взаимно заменявшиеся в разных списках одного и того же памятника в параллельных местах текста» [Жуковская, 1973. С. 89]. Однако, принимая во внимание специфику исследуемого им переводного материала, Е. М. Верещагин существенно расширил данное понятие, предложив относить его «не только к замене одного славянского слова другим славянским, но и к разным славянским переводам одной и той же греческой лексемы (в одинаковых или сходных контекстах)» [Верещагин, 1972. С. 61]. Подробная классификация типов вариантов на материале церковнославянских текстов была разработана Л. Г. Паниным, считавшим необходимым условием лексической вариантности существование «регулярных с точки зрения лексико-семантической системы русского литературного языка связей» [Панин, 1991. С. 24].

Исследования лексического варьирования церковнославянских текстов в отечественной палеославистике осуществлялись в рамках одного из двух намеченных направлений. Выявление лексических вариантов шло либо на основе сопоставления параллельных чтений различных редакций и списков славянского текста (как правило, такие исследования проводились на материале оригинальных славянских произведений – см., в частности, исследование вариантности и синонимии на материале древнерусских произведений XV в. в составе Стишного Пролога по спискам XV–XVII вв. [Щеглова, 2003]), либо путем сопоставления славянского перевода с греческим оригиналом и поиска различных вариантов перевода одной греческой лексемы. Классическим примером исследования второго рода, вслед за указанной монографией Е. М. Верещагина, может быть сделанная на материале славянского перевода «Жития Епифания Кипрского» работа С. А. Авериной [1976], в которой проводится анализ различных славянских переводов одной греческой лексемы в сходных контекстах в различных местах текста по одному списку (редакции). При этом автор «не касается вопросов текстологического плана, связанных с выявлением первоначальных чтений и характером позднейших замен» [Там же. С. 80], рассматривая славянский текст исключительно в синхронном, а не в диахронном аспекте.

В настоящем исследовании мы попытались объединить указанные выше подходы, рассмотрев варианты славянского переводного текста, с одной стороны, с точки зрения их соотнесения с идентичными, синонимичными или близкими по семантике лексемами греческого оригинала, а с другой – на основе текстологической истории славянского текста, сопоставляя разночтения различных редакций. Материалом для данного исследования послужил славянский перевод Акафиста Богоматери – одного из самых популярных христианских гимнов, признанного шедевра византийской церковной литературы (подробнее об Акафисте Богоматери см.: [Δετοράκης, 1993; Борисова, 2008. C. 37‒60]).

Текстологическое исследование данного произведения, проведенное нами ранее [Борисова, 2016. С. 16–74, 248‒265], выявило, что первый перевод, выполненный на начальных этапах развития славянской книжности, неоднократно правился с использованием греческого оригинала. Результатом данной сознательной деятельности справщиков стали различные редакции перевода, среди которых выделяются:

-

1) первая (вероятно, восходящая к исходному переводу) редакция, в которой воспроизводится алфавитный акростих оригинала. Данная редакция дошла до нас в более поздних списках в существенно искаженном виде [Там же. С. 23‒35];

-

2) редакция, появившаяся, вероятно, в результате Преславльской книжной справы и сохранившаяся в полном виде в восточнославянских рукописях XI–XIV вв. [Там же. С. 35‒39];

-

3) южнославянская Хлудовская редакция, восходящая ко второму этапу Преславльской справы и сохранившаяся исключительно в болгарских рукописях XIII ‒ начала XIV в. [Борисова, 2016. С. 42‒50];

-

4) Афонская редакция конца XIII – начала XIV в., определившая последующую южнославянскую традицию [Там же. С. 61–69];

-

5) редакция болгарского списка F.п.I.55, созданная, по всей видимости, также в XIV в. на Афоне [Там же. С. 170‒174];

-

6) русская редакция XV–XVI вв., определившая последующую восточнославянскую традицию вплоть до Никоновской справы;

-

7) Никоновская редакция, возникшая в результате справы богослужебных книг патриарха Никона (середина XVII в.) [Там же. С. 248‒265].

В рамках данной статьи мы ограничимся рассмотрением лексических вариантов, относящихся к двум лексико-семантическим группам, а именно: глаголов с семантикой зрения и глаголов с семантикой речи. Отметим, что обе группы важны для богословской и образной структуры текста и играют особую роль в формулировке основной темы произведения – свидетельство о чуде воплощения Богочеловека от земной женщины, передаваемое очевидцами в вербальной форме. Прежде чем перейти к анализу конкретного текстологического материала, сделаем несколько важных, на наш взгляд, методологических замечаний.

-

1. При анализе лексической вариативности церковнославянского текста, исходя из поставленных целей исследования, мы ограничивались вариантами, появившимися в результате сознательной правки текста славянскими редакторами на основе греческого оригинала, не используя для исследования ни ошибок, ни сознательных изменений, вносимых писцами, без привлечения греческого текста.

-

2. Поскольку предметом нашего исследования являются разнокоренные варианты, однокоренные варианты, присутствующие в редакциях славянского текста, приводятся нами в таблицах для полноты материала, однако не учитываются при дальнейшем анализе.

-

3. Для исследования привлекались греческие разнокоренные и однокорневые синонимы и варианты при условии, что они переводились на церковнославянский язык разнокоренными лексемами.

Рассмотрим сначала лексико-семантическую группу глаголов со значением зрения. Анализ греческого оригинала показал, что автор использует в тексте три близких по семантике глагола данной группы: βλέπω , θεωρῶ и ὁρῶ. На основе анализа лексикографических источников 1 было выявлено, что в древнегреческом языке византийского периода данные слова не были, однако, полными синонимами, а сопоставление контекстов их употребления в тексте гимна (табл. 1) показало, что в них не происходила нейтрализация семантических различий между лексемами. Так, глагол βλέπω употребляется в гимне в значении ‘смотрю, наблюдаю’, глагол θεωρῶ в значении ‘воспринимаю, понимаю’, наконец, глагол ὁρῶ ‒ непосредственно в значении ‘видеть, воспринимать зрением’.

Сопоставим варианты перевода указанных лексем в пронумерованных и описанных шести редакциях славянского перевода гимна, начиная с его первого перевода (табл. 2).

Для сопоставления могут быть привлечены однокоренные лексемы:

-

• duo0E^pnTov (икос 1), в первых трех редакциях переводимая как дъеоеидимл^ , а на

чиная с Афонской (4) редакции как нео довь^римл^;

-

• dopaT^v ( икос 7) во всех редакциях сохраняется чтение первого перевода: нсеиди-

- м^^ъ.

Итак, анализ вариантов перевода глаголов лексико-семантической группы зрения показывает, что в первых редакциях церковнославянского перевода Акафиста три близких, но не идентичных по семантике греческих глагола βλέπω , θεωρῶ и ὁρῶ практически во всех

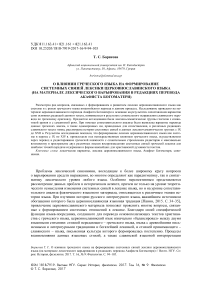

Таблица 1

|

Лексема |

Икос |

Контекст |

|

βλέπω |

Проимий 1 |

Ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου… κραυγάζων σοι… |

|

2 |

Βλέπουσα ἡ Ἁγία, ἑαυτήν ἐν ἁγνείᾳ… |

|

|

13 |

…ἵνα τὸ θαῦμα βλέποντες, ὑμνήσωμεν αὐτὴν βοῶντες… |

|

|

θεωρῶ |

1 |

Ἄγγελος πρωτοστάτης… σωματούμενόν σε θεωρῶν, Κύριε… |

|

6 |

…ὁ σώφρων Ἰωσὴφ… πρὸς τὴν ἄγαμόν σὲ θεωρῶν… |

|

|

7 |

…oἱ ποιμένες… θεωροῦσι τοῦτον ὡς ἀμνὸν ἄμωμον… |

|

|

8 |

Θεοδρόμον ἀστέρα, θεωρήσαντες μάγοι… |

|

|

16 |

Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων… τὸν ἀπρόσιτον γὰρ ὡς Θεόν, ἐθεώρει πᾶσι προσιτὸν ἄνθρωπον… |

|

|

ὁρῶ |

9 |

Ἴδον παῖδες Χαλδαίων… τὸν πλάσαντα χειρὶ τοὺς ἀνθρώπους… |

|

14 |

Ξένον τόκον ἰδόντες, ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου… |

|

|

17 |

Ρήτορας πολυφθόγγους, ὡς ἰχθύας ἀφώνους, ὁρῶμεν ἐπὶ σοὶ Θεοτόκε... |

|

|

21 |

Φωτοδόχον λαμπάδα, τοῖς ἐν σκότει φανεῖσαν, ὁρῶμεν τὴν ἁγίαν Παρθένον… |

* Здесь и далее греческий оригинал Акафиста Богоматери приводится по изданию [Trypanis, 1968. C. 17–39]; мы используем греческую систему сквозной нумерации икосов от 1 до 24 без учета двух проимиев.

Контексты употребления глаголов со значением зрения в греческом оригинале Акафиста Богоматери *

случаях переводятся глаголом еидъти . При помощи того же корня передаются и однокоренные указанным выше лексемы. Таким образом, на начальных этапах истории в церковнославянском языке лексически не дифференцируется семантика зрительного восприятия: в словаре И. И. Срезневского [2003] у глагола еидъти выделяется три значения: ‘видеть’, ‘смотреть’ и ‘размыслить’. Глагол ^ьр^ти употребляется один раз в первой редакции для перевода греческого θεωρῶ (икос 6), начиная со второй редакции он исправляется на унифицированный вариант еид^ти . С XIV в., т. е. с Афонской редакции, начинается процесс последовательной замены славянских переводов глагола θεωρῶ и родственных ему слов на слова с корнем ^ьр^- . Таким образом, именно за этим глаголом в означенный период закрепляется семантика, связанная не только со зрительным восприятием, но и с пониманием, разумением.

Глагол еидъти продолжает использоваться для передачи греческих глаголов в^епш и ὁρῶ на лексическом уровне, не дифференцируя их семантических различий. Данная система сохраняется в церковнославянском языке вплоть до настоящего времени.

Рассмотрим теперь лексико-семантическую группу глаголов речи. Данная группа состоит из 7 глаголов, которые можно условно разделить на несколько подгрупп (табл. 3):

-

1) лексемы λέγω и φημί , сходные и по семантике (общее значение ‘говорить’), и по контекстам употребления в гимне;

-

2) лексемы ψάλλω и ὑμνῶ ( ἀνυμνέω ), также обладающие близкой семантикой ‘петь, славить песнями, воспевать’, однако не нейтрализующие свои различия в контекстах (см. их употребление в пределах одной фразы в икосе 23: Ψάλλοντές σου τὸν τόκον, ἀνυμνοῦμέν σε πάντες );

-

3) лексемы κράζω , κραυγάζω и βοῶ . Первые две лексемы практически полностью совпадают по семантике, имея значение ‘кричать, вопить’. Глагол κράζω , согласно лексикографическим источникам, может обозначать крики в составе религиозных ритуалов. Отметим,

|

S' s s CD 5 о M* о IS w о CQ И g s И -64 cd ° rt 6 R я c X p S n у £ CD a & ” « О co и “ о В а И ек ^^ Ю 5 CQ |

3 S Я я о с я о с IS S и к и я о и о о |

< йЗ |

X < Ofl |

< |

< |

S3 F < < аз |

аз Sr |

Sr |

аз |

Р < |

аз |

S3 X S3 аз |

||

|

40 vn |

аз |

еа Р < о Sr |

£ Sr |

|||||||||||

|

m |

* * * |

2 |

< аз |

аз |

Р |

|||||||||

|

гч |

о |

|||||||||||||

|

< < йЗ |

< < |

< |

аз |

о Р ы |

аз |

3 аз |

< аз |

аз |

аз |

|||||

|

cd 3 о •е о и о я и |

> 3 -СО |

а 0 О |

VJ' CU Н О |

> О/ 3 CD |

> О/ 3 СО CD |

О О/ 3 СО CD |

V СО н > 0 О/ 3 CD |

си О/ CD -си |

> о ю |

VJ' Н -О УЗ |

> СО >3 О/ ^о |

> СО ■ 3 О/ |

||

|

О о S |

3 S о С |

гч |

m |

40 |

Г- |

ОО |

40 |

04 |

г- |

гч |

||||

|

cd (D О (D |

3 |

>3 3 СО CD |

>3 |

|||||||||||

Примечание : знаком «* * *» обозначено отсутствие либо данного тропаря, либо данной словоформы в рассматриваемой редакции.

Таблица 3

|

Лексема |

Икос |

Контекст |

|

λέγω |

Проим. 1 |

…ὁ ἀσώματος λέγων τῇ Ἀπειρογάμῳ… |

|

1 |

Ἄγγελος πρωτοστάτης… εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε |

|

|

2 |

…ἀσπόρου γὰρ συλλήψεως, τὴν κύησιν πῶς λέγεις κράζων… |

|

|

3 |

…ἐκ λαγόνων ἁγνῶν, υἷον πῶς ἔσται τεχθῆναι δυνατόν; λέξον μοι… |

|

|

7 |

…oἱ ποιμένες… ἥν ὑμνοῦντες εἶπον |

|

|

17 |

….ἀποροῦσι γὰρ λέγειν, τὸ πῶς καὶ Παρθένος μένεις, καὶ τεκεῖν ἴσχυσας… |

|

|

φημί |

2 |

…ἡ Ἁγία… φησὶ τῷ Γαβριὴλ θαρσαλέως… |

|

3 |

Πρὸς ἥν ἐκεῖνος (Ἄγγελος) ἔφησεν ἐν φόβῳ, πλὴν κραυγάζων οὕτω… |

|

|

6 |

…ὁ σώφρων Ἰωσὴφ… ἔφη· Ἀλληλούια. |

|

|

κραυγάζω |

Проим.1 |

…ὁ ἀσώματος… ἐξίσταμαι κραυγάζων σοι χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε. |

|

1 |

Ἄγγελος πρωτοστάτης… κραυγάζων πρὸς Αὐτὴν τοιαῦτα… |

|

|

3 |

Πρὸς ἥν ἐκεῖνος (Ἄγγελος) ἔφησεν ἐν φόβῳ, πλὴν κραυγάζων οὕτω… |

|

|

κράζω |

Проим. 2 |

…ἵνα κράζω σοί· χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε. |

|

2 |

…ἀσπόρου γὰρ συλλήψεως, τὴν κύησιν πῶς λέγεις κράζων… |

|

|

12 |

Μέλλοντος Συμεῶνος… κράζων Ἀλληλούια. |

|

|

βοῶ |

3 |

…ἡ Παρθένος… ἐβόησε πρὸς τὸν λειτουργοῦντα… |

|

5 |

Τὸ δὲ βρέφος… ἐβόα πρὸς τὴν Θεοτόκον… |

|

|

8 |

Μάγοι… φθάσαντες τὸν ἄφθαστον, ἐχάρησαν αὐτῷ βοῶντες· |

|

|

9 |

…παῖδες Χαλδαίων…βοῆσαι τῇ Εὐλογημένῃ… |

|

|

11 |

….οἱ τούτων δὲ ρυσθέντες, ἐβόων πρὸς τὴν Θεοτόκον…. |

|

|

13 |

…ἵνα τὸ θαῦμα βλέποντες, ὑμνήσωμεν αὐτὴν βοῶντες… |

|

|

14 |

….βουλόμενος ἑλκύσαι πρὸς τὸ ὕψος, τοὺς αὐτῷ βοώντας· Ἀλληλούια. |

|

|

17 |

….ἡμεῖς δὲ τὸ μυστήριον θαυμάζοντες, πιστῶς βοῶμεν… |

|

|

20 |

οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον, ὧν δέδωκας ἡμῖν τοῖς σοὶ βοῶσιν· Ἀλληλούια. |

|

|

23 |

…ὁ… Κύριος, ἡγίασεν, ἐδόξασεν, ἐδίδαξε βοᾶν σοὶ πάντας… |

|

|

24 |

Ὦ πανύμνητε Μῆτερ… τῆς μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως, τοὺς σοὶ βοῶντας· Ἀλληλούια. |

|

|

ψάλλω |

4 |

….ἐν τῷ ψάλλειν οὕτως· Ἀλληλούια. |

|

10 |

….ἀφέντες τὸν Ἡρώδην ὡς ληρώδη, μὴ εἰδότα ψάλλειν· Ἀλληλούια. |

|

|

23 |

Ψάλλοντές σου τὸν τόκον, ἀνυμνοῦμέν σε πάντες… |

|

|

ὑμνῶ |

7 |

Ἤκουσαν oἱ ποιμένες, τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων… |

|

7 |

…oἱ ποιμένες… ἥν ὑμνοῦντες εἶπον… |

|

|

13 |

…ἵνα τὸ θαῦμα βλέποντες, ὑμνήσωμεν αὐτὴν βοῶντες… |

|

|

23 |

Ψάλλοντές σου τὸν τόκον, ἀνυμνοῦμέν σε πάντες… |

Контексты употребления глаголов с семантикой речи в греческом оригинале Акафиста Богоматери

что во всех трех контекстах данный глагол в гимне характеризует речь ангела, тогда как глагол κραυγάζω имеет более широкое употребление. Наконец, глагол βοῶ с семантикой ‘кри- чать, громко звать, призывать, воспевать’ является самым частотным глаголом данной лексико-семантической группы в гимне (употреблен в тексте 11 раз), как правило, вводя хайре-тизмы либо припевы и характеризуя как саму Богоматерь, так и всех других смертных – от библейских персонажей до верующих, исполняющих гимн и взывающих к ней. Особенностью функционирования глаголов данной подгруппы в тексте гимна является их частое сочетание с глаголами двух других подгрупп в единую синтаксическую конструкцию «субъект + глагол + причастие» или «субъект + глагол + глагол» (см. табл. 3, в частности, контексты из икосов 2, 3, 13).

Вновь приведем для сопоставления материал церковнославянских редакций (табл. 4).

Для сопоставления приведем здесь также следующие однокоренные лексемы:

-

• KpauY^ (икос 21), в первой редакции переведенная как Е-ьсклицлние , а в последующих

как ^ъЕлние ;

-

• u^vo^ ( икос 20), с вариантами перевода ^еллл (первая редакция) и п^ние (все последующие редакции).

Анализ вариантов перевода рассматриваемых греческих лексем показывает, что в редакциях IX–XIII вв. глаголы первой и третьей групп ( λέγω , φημί , κραυγάζω , κράζω и βοῶ ) переводятся недифференцированно с использованием вариантов гллголлти , ре^и , е ъ пи^ти , ^елти . Глаголы гллголлти и е ъ пи^ти используются и для перевода глагола ф«ЛЛш второй группы. В большинстве своем глаголы второй группы также переводятся при помощи недифференцированного использования вариантов п^ти и ^еллити , а также производных глаголов. Начиная с Афонской редакции вводится дифференцированное использование тех же церковнославянских вариантов для групп глаголов, а также отдельных глаголов внутри групп, а именно:

-

1) глаголы первой группы λέγω и φημί переводятся при помощи синонимичных глаголов гллголлти и ре^и . Предпочтение того или иного глагола связано со сформировавшейся к этому времени в церковнославянском языке категорией глагольного вида, в связи с чем данные глаголы начинают использоваться как видовые дублеты: глагол гллголлти используется для перевода имперфектных форм, а глагол ре^и - аористных;

-

2) глаголы второй группы ψάλλω и ὑμνῶ дифференцируются на лексическом уровне от глаголов двух других групп и переводятся при помощи одной лексемы п^ти со значениями, согласно словарю И. И. Срезневского, ‘петь, воспевать, прославлять’, а также однокоренного дублета для совершенного вида еъсп^ти . При помощи глагола ^еллити , а также однокоренных приставочных глаголов переводится только приставочное образование ἀνυμνῶ ‘петь гимны, прославлять в гимнах’;

-

3) наконец, в третьей группе редакторы-переводчики последовательно разделяют на лексическом уровне, с одной стороны, глаголы κραυγάζω и κράζω , переводимые церковнославянским глаголом ^ъелти ‘звать, называть, призывать’, и глагол вош с переводом еъпи^ти ‘восклицать, кричать, петь’.

Подведем общие итоги исследования церковнославянских переводов греческих слов близкой семантики. Проанализированный нами материал, прежде всего, иллюстрирует процесс развития лексической системы церковнославянского языка, шедший особенно активно на начальных этапах его истории (IX–XIV вв.) в связи с формированием самого языка и его письменных традиций. Решающую роль в этом процессе сыграл греческий язык. Данная роль определялась особым характером церковнославянского языка, созданного и использовавшегося на начальных этапах практически исключительно для перевода с греческого языка христианских текстов. Формирование лексической системы церковнославянского языка и далее проходило под непосредственным влиянием греческого языка, осуществлявшимся посредством книжных справ. Исправления, сделанные в конкретном переводном тексте

Таблица 4

Список литературы О влиянии греческого языка на формирование системных связей лексики церковнославянского языка (на материале лексического варьирования в редакциях перевода Акафиста Богоматери)

- Аверина С. А. К характеристике лексического варьирования в древнейших славянских переводах // Советское славяноведение. 1976. № 2. С. 70-82.

- Борисова Т. С. Акафист Пресвятой Богородице и его история // Новосибирская епархия РПЦ. Богословский сборник. Новосибирск, 2008. Вып. 4. С. 37-60.

- Борисова Т. С. Текстология церковнославянских переводов византийских гимнографических текстов по спискам Триоди Постной XII-XV веков. Новосибирск, 2016. 280 с.

- Верещагин Е. М. Из истории возникновения первого литературного языка славян. Варьирование средств выражения в переводческой технике Кирилла и Мефодия. М.: Изд-во МГУ, 1972.

- Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь: В 2 т. М.: ГИС, 1958.

- Жуковская Л. П. Повторяющиеся чтения как лингвистический источник // Восточнославянскиеязыки. Источники для их изучения. М., 1973. С. 72-98.

- Панин Л. Г. Минейный Торжественник в истории русского литературного языка (лингвотекстологическое исследование списков XIV-XVI вв.): Автореф. дис. … д-ра филол. наук. СПб., 1991.

- Панин Л. Г. Церковнославянский как язык-консервант // Universum Humanitarium. 2015. № 1. С. 29-39.

- Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка: В 3 т. Репринтное издание. М.: Знак, 2003.

- Щеглова О. Г. К вопросу о синонимии в церковнославянском языке (на материале списков Стишного Пролога XV-XVII вв.) // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2003. Т. 2, вып. 1: Филология. С. 72-76.

- Lampe G. A Patristic Greek Lexicon. Oxford: Oxford University Press, 1969.

- Trypanis C. A. Fourteen Early Byzantine Cantica. Vienna, 1968.

- Δετοράκης Θ. Ο «Ακάθιστος Ύμνος» καιτα προβλήματά του. Αθήνα, 1993.