О влиянии солнечной активности на факторы среды обитания (на примерах гидрометеорологических элементов и поголовья оленей Таймыра)

Автор: Ловелиус Николай Владимирович

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 1 (1), 2006 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается предположение о влиянии аномалий активности Солнца в регионах за полярным кругом в зоне циркумполярного геомагнитного кольца на ход природных процессов, что подтверждается изменением численности поголовья домашних северных оленей Таймыра в связи с максимумами и минимумами солнечной активности в 11-летнем цикле. Использованы данные по температуре воздуха в Дудинке, весенним паводкам на Енисее, численности поголовья домашних северных оленей на Таймыре, характеристики солнечной и геомагнитной активности, средние месячные числа Вольфа и повторяемость магнитных бурь.

Короткий адрес: https://sciup.org/14042406

IDR: 14042406

Текст научной статьи О влиянии солнечной активности на факторы среды обитания (на примерах гидрометеорологических элементов и поголовья оленей Таймыра)

Над решением проблемы выявления связей солнечной активности с изменениями природных процессов и явлений, начиная со времени ее постановки А. Л. Чижевским (1924 г.)1, работает огромное число специалистов различного профиля. А количество публикаций на эту тему в России и за рубежом не уменьшается. В задачу данной работы не входит анализ всех исследований в различных областях, так как они многократно предпринимались М. С. Эйгенсоном2; Г. К. Тушинским3; Т. В. Покров-ской4; В. Ф. Логиновым5; Б. И. Сазоновым6; Б. И. Сазоновым и В. Ф. Ло-гиновым7; Б. И. Сазоновым, И. П. Дружининым и В. Н. Ягодинским8; Б. И. Сазоновым, Ю. И. Витинским и А. И. Олем9, а также А. А. Макси-мовым10 и В. Ф. Чистяковым11 и др. По моему мнению, исключительно важную работу по формированию современных взглядов на перспективность исследований А. Л. Чижевского многие годы выполнял его последователь Л. В. Голованов12. Полно представлен медико-биологический аспект вышеуказанной проблемы в монографии Э. Н. Чирковой13.

Среда обитания

Даты максимумов и минимумов чисел Вольфа в 11-летних циклах солнечной активности

Таблица 1

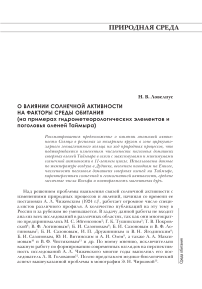

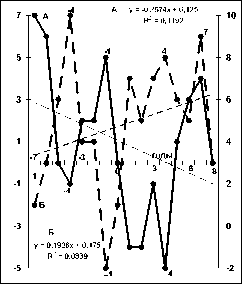

Рис. 1. Температура воздуха в Дудинке в теплую (а) и холодную (б) части года в эпоху минимума 11-летнего цикла солнечной активности. В анализе использованы данные 5 циклов за 7 лет до и 8 лет после прохождения «0» – года минимума. Цифрами у точек обозначены годы до дат максимума и минимума (с минусом)

-2

-10

-20

-30

ми -2

-40

-5

-10

-15

-20 ма

Рис. 2. Индекс аа в эпохи максимума (а) и минимума (б) солнечной активности в 11летнем цикле (в интегральном исчислении)

Terra Humana

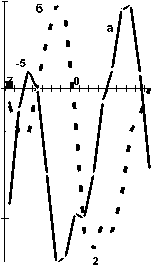

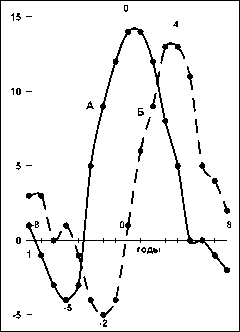

Рис. 3. Солнечная активность (числа Вольфа) в эпоху минимума 11-летнего цикла солнечной активности (а) и суммы средних месячных температур в теплую часть года (б) в Дудинке (в интегральном исчислении)

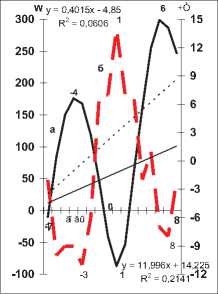

Рис. 4. Изменение индекса аа (а) и сумм отрицательных температур воздуха (б) в эпоху максимума солнечной активности в 11-летнем цикле (в интегральном исчислении)

Материалом для наших исследований послужили данные о температуре воздуха в Дудинке, весенних паводках на Енисее, численности поголовья домашних северных оленей на Таймыре14. Характеристики солнечной и геомагнитной активности заимствованны из «Каталога индексов солнечной и геомагнитной активности»15 и работы «Индексы солнечной и геомагнитной активности»16. Использованы также материалы, предоставленные доктором физико-математических наук В. А. Дергачевым. Средние месячные числа Вольфа и данные о повторяемости магнитных бурь взяты из содержательного издания «Современная геодинамика и гелиогеодинамика. 500-летняя хронология аномальных явлений в природе и социуме Сибири и Монголии»17. Основными источниками сведений о солнечной активности были монографии Ю. И. Витинского18 и Ю. И. Витинского, М. Копецкого, Г. В. Куклина19.

Исследованиями природных процессов в горах и на Крайнем Севере автор занимается более 40 лет (1963–2005 гг.), они были связаны с определением реакции древесных растений на изменения температуры, осадков, солнечной активности. Итоги работ в различных регионах России и за ее пределами были подведены в многочисленных статьях, докладах (1966–2006) и монографиях20.

В данной работе основное внимание уделено изучению изменчивости температуры воздуха в теплую и холодную части года, весенним паводкам на Енисее и изменению численности домашних северных оленей в связи с максимумами и минимумами солнечной активности в 11-летнем цикле.

За период наблюдений с 1749 по 2002 гг. продолжительность 11-летних циклов изменялась в пределах от 7 до 15 лет. В последнем столетии наблюдалось 10 максимумов и 10 минимумов со средним интервалом между ними 10,6 года (табл. 1).

Перечисленные в таблице даты максимумов и минимумов послужили реперами для проведения расчетов методом наложенных эпох всех анализируемых элементов: температуры воздуха, высоты паводков, повторяемости магнитных бурь, численности домашних оленей на Таймыре, систематический учет которых проводится с 1930 года.

Анализ температуры воздуха проводился раздельно для теплой и холодной частей года (рис. 1), что позволило учесть сезонные особенности этих изменений. Представление данных в интегральном исчислении дает возможность определить направленность процесса и дату наступления смены знака. Так, в эпохи минимума солнечной активности («0» год) температура воздуха в теплую часть года увеличивается, и ее экстремальное значение наблюдается в первый год после прохождения минимума, а температура воздуха в холодную часть года имеет положительный экстремум в 6-й год. Анализ распределения сумм средних месячных положительных и отрицательных температур с высокой степенью определенности показывает их противоположные изменения в 11-летнем цикле. Аналогичная обработка в 11-летнем цикле была проведена для индекса геомагнитной возмущенности аа (рис. 2), что позволило увидеть противоположную картину его изменений в эпохи максимумов и минимумов солнечной активности.

Среда обитания

Исключительный интерес представило сравнение хода летних температур с числами Вольфа (рис. 3), когда максимальные температуры на-

Таблица 224

Количество домашних северных оленей всех форм собственности на Таймыре

|

Годы |

Численность оленей по десятилетиям (в тыс. голов) |

||||||||

|

1920 |

1930 |

1940 |

1950 |

1960 |

1970 |

1980 |

1990 |

2000 |

|

|

0 |

– |

85,1 |

71,2 |

93,2 |

73,8 |

116,2 |

87,4 |

77,4 |

40,5 |

|

1 |

– |

86,4 |

68,1 |

96,1 |

84,6 |

123,1 |

88,1 |

77,1 |

41 |

|

2 |

– |

80,8 |

62,6 |

94,4 |

90,6 |

116,3 |

66,8 |

63,4 |

42 |

|

3 |

– |

72,5 |

66,6 |

106 |

98,5 |

103,2 |

71,1 |

59,5 |

43,4 |

|

4 |

– |

71,3 |

72,8 |

112 |

105,2 |

105,8 |

73,2 |

56,2 |

— |

|

5 |

– |

77,3 |

74,1 |

111,9 |

116,2 |

92,6 |

75 |

53,4 |

– |

|

6 |

– |

80,2 |

73,4 |

100,9 |

121,1 |

97,4 |

75,6 |

49,3 |

– |

|

7 |

116,8 |

80,4 |

82,3 |

86,9 |

123,2 |

97,1 |

61,1 |

50,6 |

– |

|

8 |

– |

72,4 |

84,5 |

77,5 |

113 |

97,8 |

58,2 |

45,3 |

– |

|

9 |

– |

74,8 |

85,6 |

64,7 |

112,5 |

87,6 |

77,8 |

44,4 |

– |

Таблица 3

Галактические космические лучи в Мирном в годы с количеством оленей > 110 % (+А) и < 96 % (–А); высоких (+Б) > 106 % и низких (–Б) < 95 % уровней паводков на Енисее в районе Дудинки

|

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

X |

XI |

XII |

год |

Отн. % |

|

|

А + |

2,71 |

2,72 |

2,69 |

2,66 |

2,63 |

2,63 |

2,63 |

2,62 |

2,61 |

2,63 |

2,62 |

2,76 |

31,91 |

|

|

А – |

2,86 |

2,85 |

2,91 |

2,86 |

2,85 |

2,83 |

2,87 |

2,83 |

2,87 |

2,87 |

2,84 |

2,86 |

34,3 |

93 |

|

Б + |

2,66 |

2,66 |

2,65 |

2,64 |

2,64 |

2,57 |

2,59 |

2,55 |

2,59 |

2,63 |

2,63 |

2,75 |

31,56 |

|

|

Б – |

2,93 |

2,94 |

3 |

2,9 |

2,87 |

2,88 |

2,86 |

2,86 |

2,86 |

2,86 |

2,86 |

2,85 |

34,67 |

91 |

Terra Humana

Таблица 4

Коэффициенты корреляции рядов наблюдений за галактическими космическими лучами, числа Вольфа, индекс аа

|

№ п.п. |

Станции |

1 |

2 |

3 |

Числа Вольфа |

аа |

||

|

1 |

Мурманск |

0,97 |

0,97 |

-0,8 |

-0,6 |

|||

|

2 |

Мирный |

0,99 |

-0,8 |

-0,5 |

||||

|

3 |

Москва |

-0,9 |

-0,6 |

|||||

блюдаются в первый год после даты минимума 11-летнего цикла солнечной активности, при абсолютном совпадении с минимумом чисел Вольфа (+ 1 год).

Сравнение летних температур с изменениями солнечной активности не дало такой четкой согласованности их хода, которая обнаружилась при сравнении их с многолетним ходом индекса геомагнитной активности аа в эпохи максимума 11-летнего цикла (рис. 4). Такое распределение температур воздуха в холодную и теплую части года по-видимому связано с особенностями продолжительной ночи и короткого теплого полярного дня, который в три раза короче холодной части года.

Аномальными явлениями на Таймыре считаются весенние паводки на Енисее, которые в отдельные годы причиняют большой материальный ущерб Дудинскому морскому порту и городу21 и ранее никак не учитывавшийся урон домашнему оленеводству22. Представлялось определенно интересным проследить проявление аномалий солнечной активности в 11-летнем цикле в характеристиках паводков. На рисунке 5 приведен результат анализа уровней паводков на Енисее в 11-летнем цикле солнечной активности, позволяющий судить о наличии связи аномальных уровней паводков с экстремальными значениями чисел Вольфа. Четко выраженная противофаза в распределении максимумов и минимумов паводков в эпохи противоположных аномалий солнечной активности дает возможность утверждать, что сигнал аномалий достаточно определенно отражается на формировании паводков на Енисее. Известным полярным гидрологом А. Г. Кизимом было установлено23, что уровни паводков формируются в тесной связи с мощностью ледового покрова, последняя зависит от суммы отрицательных температур воздуха.

Аномальные изменения температурного режима и гелиофизических характеристик активности Солнца прямо или косвенно отражаются не только на природных процессах и явлениях, но также оказывают влияние на растительный и животный мир на Крайнем Севере со значительно большими последствиями их аномалий, чем в средних широтах, где не так остро проявляется закон минимума. Наблюдения автора за радиальным и линейным приростом деревьев на лесных границах и в других пессимальных условиях дали возможность проследить особенности их реакции на изменения температуры, осадков, геомагнитной и солнечной активности.

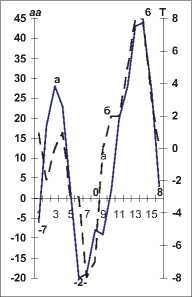

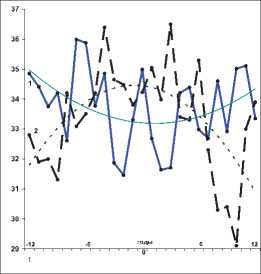

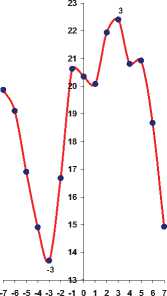

Гипотетическое предположение о том, что аномалии активности Солнца в регионах за Полярным кругом в зоне циркумполярного геомагнитного кольца должны иметь определенное отражение и в ходе природных процессов, было проверено на примере изменения численности поголовья домашних северных оленей Таймыра. Их систематический учет ведется здесь с 1930 по 2003 гг. (табл. 2), что дало возможность проследить колебания их численности в зависимости от внутривековых изменений температуры воздуха в теплую и холодную части года (рис. 6) и аномалий активности Солнца (рис. 7). Оказалось, что повышенные температуры воздуха в полярный день приводят к уменьшению поголовья оленей, а пониженные способствуют его увеличению. Это положение может быть объяснено более поздними паводками весной и меньшей активностью комаров, причиняющих большой вред животным.

Среда обитания

Terra Humana

Рис. 5. Изменение уровней паводков на Енисее в эпохи максимума (А) и минимума (Б) солнечной активности (в интегральном исчислении)

Рис. 7. Изменения поголовья домашнего северного оленя всех видов собственности в эпохи максимума (А) и минимума (Б) активности солнца в 11-летнем цикле на Таймыре (в интегральном исчислении)

Рис. 9. Распределение магнитных бурь в годы декадной матрицы (за период 1870–1989 гг.) и индекса аа (1868–1998 гг.)

Рис. 6. Сумма средних месячных температур воздуха в Дудинке в теплую часть года за 25 лет в годы до и после максимального поголовья оленей на Таймыре (1) и в годы до и после минимального поголовья оленей (2). За «0» приняты годы максимумов и минимумов поголовья

эпоха максимумов

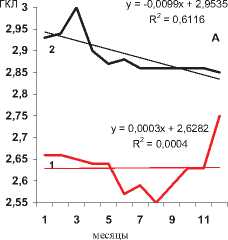

Рис. 10. Галактические космические лучи в Мирном в годы с количеством оленей > 110 % – 1 (А) и < 96 % – 2 (А); высоких – 1 (Б) > 106 % и низких – 2 (–Б) < 95 % уровней паводков на Енисее

эпоха минимумов

-7-6-5-4-3-2-101234567 годы

Рис. 8. Повторяемость магнитных бурь в эпохи максимума (1) и минимума (2) солнечной активности в 11-летнем цикле (1880–1989 гг.)

Значение весенних паводков на Енисее было детально проанализировано в моей статье «Влияние природных и техногенных аномалий на изменчивость поголовья оленей Таймыра»25.

Таким образом, можно заключить, что при потеплении в Арктике условия для оленеводства будут менее благоприятными.

Анализ изменения численности домашних оленей в эпохи максимума (А) и минимума (Б) активности солнца в 11-летние циклы показал (рис. 7), что после прохождения минимума в –5-й год начинается фаза увеличения численности оленей, которая продолжается точно до даты максимума («0»). Снижение поголовья в эпоху максимума продолжается 5 лет. Несколько иная последовательность изменений численности происходит в эпоху минимума активности солнца в 11-летний цикл (Б). Здесь минимальное поголовье оленей наблюдается за 2 года до экстремального значения и только через 4–5 лет завершается фаза увеличения поголовья с последующим снижением к 8-му году. Такая четкая устойчивость изменения численности оленей в 11-летних циклах происходит независимо от ярко выраженной многолетней тенденции сокращения поголовья оленей на Таймыре (с 123,1 тыс. голов в 1971 г. до 43,4 тыс. – в 2003 г.) в связи с отрицательным воздействием Норильского металлургического комбината и ядерными испытаниями на Новой Земле. Этот результат позволяет показать высокую значимость аномалий солнечной активности в изменении поголовья животных в Субарктике.

Анализ повторяемости магнитных бурь, как и других элементов природной среды, был выполнен в эпохи максимума и минимума.

Результат анализа повторяемости магнитных бурь в эпохи максимумов и минимумов 11-летнего цикла (рис. 8) позволяет оценить прямую связь магнитных бурь с аномалиями солнечной активности. И, с определенной долей достоверности, распределение их экстремальных значений может быть использовано при оценке напряженности геофизической активности. Подтверждением этого положения может служить результат анализа повторяемости магнитных бурь и геомагнитного индекса аа в декадной матрице (рис. 9). Высокое согласие в ходе двух параметров (коэффициент корреляции 0,859) позволяет судить о достоверности варианта уплотнения информации, предложенной автором ранее26, при обработке данных по солнечной активности в декадной матрице и хронологии восточного («звериного») календаря.

Исключительный интерес для этой работы представляли данные о галактических космических лучах в годы высоких уровней весенних паводков на Енисее в районе Дудинки и изменения количества домашних северных оленей. Результаты выборок для двух групп (по 10 лет) с противоположными аномалиями уровней (А) и количества оленей (Б) приведены в таблице 3.

Наиболее отчетливо прослеживаются различия в изменении галактических космических лучей в межгодовом и внутригодовом их распределении при определении количества домашних оленей (рис. 10). Изучение реакции биологических объектов на галактические космические лучи заслуживает особого исследования, т. к. наблюдения на трех станциях – Мурманск, Мирный, Москва – отличаются исключительным единством в многолетнем ходе. Экстремальные значения по максимумам в 1965, 1977,

Среда обитания

1987 и по минимумам в 1970, 1981, 1990 годах имеют интервал от 9 до 12 лет. Этот шаг в повторяемости эстремальных значений близок к 11-летнему циклу солнечной активности.

Анализ согласованности рядов наблюдений по трем станциям за галактическими космическими лучами, числа Вольфа и геомагнитный индекс аа (табл. 4) показывают, что между рядами галактических космических лучей нет различий. Кроме того, достоверные связи солнечной активности за один и тот же отрезок времени (1958–1996 гг.) (ограниченный наличием у автора данных по галактическим космическим лучам) с числами Вольфа показывают статистически значимую обратную связь. Коэффициент корреляции галактических космических лучей с геомагнитным индексом аа тоже отрицательный, но имеет меньшие значения. Есть все основания предположить, что черты единства в реакции анализируемых элементов среды и поголовья оленей задаются изменениями солнечной и геомагнитной активности на фоне местных особенностей региона исследований.

Результаты анализа временной и пространственной изменчивости природных процессов и изменения поголовья домашних оленей на Таймыре согласуются с теоретическими и экспериментальными положениями профессора А. Л. Чижевского27 о неразрывной связи живых организмов с процессами, происходящими в космическом пространстве, и циклическими колебаниями «солнцедеятельности». В них в полной мере раскрывается провидение А. Л. Чижевского о единстве природных процессов и явлений, о которых он писал: «Теперь мы можем сказать, что в науках о природе идеи о единстве и связанности всех явлений (астрономических и биологических) в мире и чувство мира как неделимого целого никогда не достигало той ясности и глубины, какой они мало-помалу достигают в наши дни»28. В основе его гипотетических, а затем и практических решений была убежденность в том, что «как солнечные излучения, так и космические являются главнейшими источниками энергии, оживляющей поверхностные слои земного шара»29.

Представленные результаты в определенной мере раскрывают возможные подходы к объяснению теории активных свойств времени профессора Н. А. Козырева «Активные свойства времени – его течение и плотность – связывают весь Мир в единое целое и могут осуществлять воздействие друг на друга явлений, между которыми нет прямых материальных связей, что может объяснить факты взаимодействия биологических объектов, находящихся на большом удалении или изолированных друг от друга»30.

С расширением наблюдений за элементами земных и космических факторов окружающей среды появляется возможность более широких комплексных исследований и обобщений при решении проблемы солнечно-земных и космических связей с использованием разнообразия объектов литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы.

Terra Humana

-

1 Чижевский, А. Л. Физические факторы исторического процесса. – Калуга, 1924.

-

2 Эйгенсон, М. С. Солнце, погода и климат. – Л., 1963.

-

3 Тушинский, Г. К. Космос и ритмы природы Земли. – М., 1966.

-

4 Покровская, Т. В. Синоптико-климатические и гелиогеофизические долгосрочные прогнозы погоды. – Л., 1969. Покровская, Т. В. Солнечно-тропосферные связи: обзор. –

Обнинск, 1974. Покровская, Т. В. О циркуляционных характеристиках засух // Труды ГГО. – 1981. – Вып. 458. – С. 72–76.

-

5 Логинов, В. Ф. Характер солнечно-атмосферных связей. – Л., 1973. Логинов, В. Ф. Вулканические извержения и климат. – Л., 1984. Логинов, В. Ф. Причины и следствия климатических изменений. – Минск, 1992.

-

6 Сазонов, Б. И. Космос у нашего порога. – Л., 1964. Сазонов, Б. И. Космос у наших дверей. – Л., 1966. Сазонов, Б. И. Суровые зимы и засухи. – Б. м., 1991.

-

7 Сазонов, Б. И., Логинов, В. Ф. Солнечно-тропосферные связи. – Л., 1969.

-

8 Сазонов, Б. И., Дружинин, И. П., Ягодинский, В. Н. Космос-Земля: Прогнозы. – М., 1974.

-

9 Сазонов, Б. И., Витинский, Ю. И., Оль, А. И. Солнце и атмосфера Земли. – Л., 1976.

-

10 Максимов, А. А. Природные циклы. Причины повторяемости экологических процессов. – Л., 1989.

-

11 Чистяков, В. Ф. Циклическая деятельность Солнца. – Владивосток, 1973. Чистяков, В. Ф. Солнечные циклы и колебания климата. – Владивосток, 1997.

-

12 Голованов, Л. В. Космический детерминизм Чижевского // Космический пульс жизни. Земля в объятьях Солнца. Гелиотараксия. – М., 1995. – С. 5–27. Голованов, Л. В. Созвучье полное в природе. – М., 1997. Голованов, Л. В. Коперниканская революция в науках о жизни и обществе // Космос и мировая история: материалы междунар. науч. конф. – М., 2002. – С. 13–24.

-

13 Чиркова, Э. Н. Современная гелиобиология. – М., 2005.

-

14 Ловелиус, Н. В. Метеорологические и климатические условия в Дудинке и сопредельных районах // Таймыр: материалы междунар. науч.-практ. конф. – СПб., 2003. – С. 9–20. Ловелиус, Н. В. Особенности природных условий и население Таймыра // Таймыр: документы учредит. съезда оленеводов и материалы науч.-практ. конф. – Дудинка; СПб., 2004. – С. 11–16.

-

15 Каталог индексов солнечной и геомагнитной активности. – Обнинск, 1979.

-

16 Индексы солнечной и геомагнитной активности. – Обнинск, 1981.

-

17 Современная геодинамика и гелиогеодинамика. 500-летняя хронология аномальных явлений в природе и социуме Сибири и Монголии. Кн. 2. – Иркутск, 2003.

-

18 Витинский, Ю. И. Цикличность и прогнозы солнечной активности. – Л., 1973.

-

19 Витинский, Ю. И., Копецкий М., Куклин Г. В. Статистика пятнообразовательной деятельности Солнца. – М., 1986.

-

20 Ловелиус, Н. В. Изменения прироста деревьев. Дендроиндикация природных процессов и антропогенных воздействий. – Л., 1979. Ловелиус, Н. В. Метеорологические условия Хатанги и сопредельных территорий // Таймыр. Малочисленные народы. Природные условия. – СПб., 2001. – С. 69–85.

-

21 Соловьев, П. А. История Дудинского порта. – Красноярск, 2004.

-

22 Ловелиус, Н. В. Влияние природных и техногенных аномалий на изменчивость поголовья оленей Таймыра // Герценовские чтения. Факультет географии: краткое содержание докладов. – СПб., 2005. – С. 32–38.

-

23 Кизим, А. Г. Устное сообщение, 2003.

-

24 Составлена по материалам кандидатской диссертации Г. Р. Попова (Попов, Г. Р. Таймырский национальный округ (экономико-географическая характеристика): дисс.... к. геогр. н. – Л., 1951), публикациям: Мухачев, А. Д., Колпащиков, Л. А., Лайшев, К. А. Мясная продукция северных оленей. – Новосибирск, 2001. Мухачев, А. Д., Колпащиков, Л. А. Северный олень и коренные, малочисленные народы Таймыра // Таймыр : документы учредит. съезда оленеводов и материалы науч.-практ. конф. – Дудинка; СПб., 2004. – С. 91–107.

-

25 Ловелиус, Н. В. Влияние природных и техногенных аномалий на изменчивость поголовья оленей Таймыра // Герценовские чтения. Факультет географии: краткое содержание докладов. – СПб., 2005. – С. 32–38.

-

26 Lovelius, N. V. Dendroindication of Natural process and antropogenic influences. – St. Petersburg, 1997.

Среда обитания

-

27 Чижевский, А. Л. Физические факторы исторического процесса. – Калуга, 1924. Чижевский, А. Л. Земное эхо солнечных бурь. – М., 1976. Чижевский, А. Л. Космический пульс жизни. Земля в объятьях Солнца. – М., 1995.

-

28 Чижевский, А. Л. Земное эхо солнечных бурь. – М., 1976. – С. 24.

-

29 Там же. – С. 29.

-

30 Козырев, Н. А. Избранные труды. – Л., 1981. – С. 146.

Список литературы О влиянии солнечной активности на факторы среды обитания (на примерах гидрометеорологических элементов и поголовья оленей Таймыра)

- Чижевский, А.Л. Физические факторы исторического процесса. -Калуга, 1924.

- Эйгенсон, М.С. Солнце, погода и климат. -Л., 1963.

- Тушинский, Г.К. Космос и ритмы природы Земли. -М., 1966.

- Покровская, Т.В. Синоптико-климатические и гелиогеофизические долгосрочные прогнозы погоды. -Л., 1969.

- Покровская, Т.В. Солнечно-тропосферные связи: обзор. -Обнинск, 1974.

- Покровская, Т.В. О циркуляционных характеристиках засух//Труды ГГО. -1981. -Вып. 458.

- Логинов, В.Ф. Характер солнечно-атмосферных связей. -Л., 1973.

- Логинов, В.Ф. Вулканические извержения и климат. -Л., 1984.

- Логинов, В.Ф. Причины и следствия климатических изменений. -Минск, 1992.

- Сазонов, Б.И. Космос у нашего порога. -Л., 1964.

- Сазонов, Б.И. Космос у наших дверей. -Л., 1966.

- Сазонов, Б.И. Суровые зимы и засухи. -Б. м., 1991.

- Сазонов, Б.И., Логинов, В.Ф. Солнечно-тропосферные связи. -Л., 1969.

- Сазонов, Б.И., Дружинин, И.П., Ягодинский, В.Н. Космос-Земля: Прогнозы. -М., 1974.

- Сазонов, Б.И., Витинский, Ю.И., Оль, А.И. Солнце и атмосфера Земли. -Л., 1976.

- Максимов, А.А. Природные циклы. Причины повторяемости экологических процессов. -Л., 1989.

- Чистяков, В.Ф. Циклическая деятельность Солнца. -Владивосток, 1973.

- Чистяков, В.Ф. Солнечные циклы и колебания климата. -Владивосток, 1997.

- Голованов, Л.В. Космический детерминизм Чижевского//Космический пульс жизни. Земля в объятьях Солнца. Гелиотараксия. -М., 1995.

- Голованов, Л.В. Созвучье полное в природе. -М., 1997.

- Голованов, Л.В. Коперниканская революция в науках о жизни и обществе//Космос и мировая история: материалы междунар. науч. конф. -М., 2002.

- Чиркова, Э.Н. Современная гелиобиология. -М., 2005.

- Ловелиус, Н.В. Метеорологические и климатические условия в Дудинке и сопредельных районах//Таймыр: материалы междунар. науч.-практ. конф. -СПб., 2003.

- Ловелиус, Н.В. Особенности природных условий и население Таймыра//Таймыр: документы учредит. съезда оленеводов и материалы науч.-практ. конф. -Дудинка; СПб., 2004.

- Каталог индексов солнечной и геомагнитной активности. -Обнинск, 1979.

- Индексы солнечной и геомагнитной активности. -Обнинск, 1981.

- Современная геодинамика и гелиогеодинамика. 500-летняя хронология аномальных явлений в природе и социуме Сибири и Монголии. Кн. 2. -Иркутск, 2003.

- Витинский, Ю.И. Цикличность и прогнозы солнечной активности. -Л., 1973.

- Витинский, Ю.И., Копецкий М., Куклин Г.В. Статистика пятнообразовательной деятельности Солнца. -М., 1986.

- Ловелиус, Н.В. Изменения прироста деревьев. Дендроиндикация природных процессов и антропогенных воздействий. -Л., 1979.

- Ловелиус, Н.В. Метеорологические условия Хатанги и сопредельных территорий//Таймыр. Малочисленные народы. Природные условия. -СПб., 2001.

- Соловьев, П.А. История Дудинского порта. -Красноярск, 2004.

- Ловелиус, Н.В. Влияние природных и техногенных аномалий на изменчивость поголовья оленей Таймыра//Герценовские чтения. Факультет географии: краткое содержание докладов. -СПб., 2005.

- Попов, Г.Р. Таймырский национальный округ (экономико-географическая характеристика): дисс.... к. геогр. н. -Л., 1951.

- Мухачев, А.Д., Колпащиков, Л.А., Лайшев, К.А. Мясная продукция северных оленей. -Новосибирск, 2001.

- Мухачев, А.Д., Колпащиков, Л.А. Северный олень и коренные, малочисленные народы Таймыра//Таймыр: документы учредит. съезда оленеводов и материалы науч.-практ. конф. -Дудинка; СПб., 2004.

- Lovelius, N.V. Dendroindication of Natural process and antropogenic influences. -St. Petersburg, 1997.

- Чижевский, А.Л. Земное эхо солнечных бурь. -М., 1976.

- Чижевский, А.Л. Космический пульс жизни. Земля в объятьях Солнца. -М., 1995.

- Козырев, Н.А. Избранные труды. -Л., 1981.

- Сазонов, Б.И. Космос у наших дверей. -Л., 1966.

- Сазонов, Б.И. Суровые зимы и засухи. -Б. м., 1991.

- Сазонов, Б.И., Логинов, В.Ф. Солнечно-тропосферные связи. -Л., 1969.

- Сазонов, Б.И., Дружинин, И.П., Ягодинский, В.Н. Космос-Земля: Прогнозы. -М., 1974.

- Сазонов, Б.И., Витинский, Ю.И., Оль, А.И. Солнце и атмосфера Земли. -Л., 1976.

- Максимов, А.А. Природные циклы. Причины повторяемости экологических процессов. -Л., 1989.

- Чистяков, В.Ф. Циклическая деятельность Солнца. -Владивосток, 1973.

- Чистяков, В.Ф. Солнечные циклы и колебания климата. -Владивосток, 1997.

- Голованов, Л.В. Космический детерминизм Чижевского//Космический пульс жизни. Земля в объятьях Солнца. Гелиотараксия. -М., 1995.

- Голованов, Л.В. Созвучье полное в природе. -М., 1997.

- Голованов, Л.В. Коперниканская революция в науках о жизни и обществе//Космос и мировая история: материалы междунар. науч. конф. -М., 2002.

- Чиркова, Э.Н. Современная гелиобиология. -М., 2005.

- Ловелиус, Н.В. Метеорологические и климатические условия в Дудинке и сопредельных районах//Таймыр: материалы междунар. науч.-практ. конф. -СПб., 2003.

- Ловелиус, Н.В. Особенности природных условий и население Таймыра//Таймыр: документы учредит. съезда оленеводов и материалы науч.-практ. конф. -Дудинка; СПб., 2004.

- Каталог индексов солнечной и геомагнитной активности. -Обнинск, 1979.

- Индексы солнечной и геомагнитной активности. -Обнинск, 1981.

- Современная геодинамика и гелиогеодинамика. 500-летняя хронология аномальных явлений в природе и социуме Сибири и Монголии. Кн. 2. -Иркутск, 2003.

- Витинский, Ю.И. Цикличность и прогнозы солнечной активности. -Л., 1973.

- Витинский, Ю.И., Копецкий М., Куклин Г.В. Статистика пятнообразовательной деятельности Солнца. -М., 1986.

- Ловелиус, Н.В. Изменения прироста деревьев. Дендроиндикация природных процессов и антропогенных воздействий. -Л., 1979.

- Ловелиус, Н.В. Метеорологические условия Хатанги и сопредельных территорий//Таймыр. Малочисленные народы. Природные условия. -СПб., 2001.

- Соловьев, П.А. История Дудинского порта. -Красноярск, 2004.

- Ловелиус, Н.В. Влияние природных и техногенных аномалий на изменчивость поголовья оленей Таймыра//Герценовские чтения. Факультет географии: краткое содержание докладов. -СПб., 2005.

- Попов, Г.Р. Таймырский национальный округ (экономико-географическая характеристика): дисс.... к. геогр. н. -Л., 1951.

- Мухачев, А.Д., Колпащиков, Л.А., Лайшев, К.А. Мясная продукция северных оленей. -Новосибирск, 2001.

- Мухачев, А.Д., Колпащиков, Л.А. Северный олень и коренные, малочисленные народы Таймыра//Таймыр: документы учредит. съезда оленеводов и материалы науч.-практ. конф. -Дудинка; СПб., 2004.

- Lovelius, N.V. Dendroindication of Natural process and antropogenic influences. -St. Petersburg, 1997.

- Чижевский, А.Л. Земное эхо солнечных бурь. -М., 1976.

- Чижевский, А.Л. Космический пульс жизни. Земля в объятьях Солнца. -М., 1995.

- Козырев, Н.А. Избранные труды. -Л., 1981.