О возможной связи землетрясений со сменой знака радиальной компоненты межпланетного магнитного поля

Автор: Зотов О.Д., Гульельми А.В., Силина А.С.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 1 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена экспериментальному исследованию возможной связи землетрясений с вариациями межпланетного магнитного поля (ММП). Для анализа использованы мировые и региональные каталоги землетрясений и каталог, содержащий данные о секторной структуре ММП за несколько десятков лет. Основной методический прием состоял в сравнительном анализе частоты землетрясений в дни, когда Земля пересекает границу между секторами ММП, и в дни, когда Земля находится внутри сектора. В качестве индикатора событий, от которых зависит режим колебаний магнитосферы Земли, использован знак радиальной компоненты ММП. Перемена знака сигнализирует о вероятном пересечении Землей границы между секторами ММП, или, другими словами, о пересечении Землей токового слоя гелиосферы. Гипотеза о связи вариаций ММП и сейсмической активности состоит в том, что флуктуации ММП, проникая в магнитосферу, возбуждают в магнитосфере ультранизкочастотные электромагнитные колебания, которые, в принципе, могут повлиять на физические процессы в очагах землетрясений. Обнаружена слабая, но статистически достоверная связь вариаций ММП и сейсмической активности. Рассмотрены также другие параметры ММП, контролирующие ультранизкочастотные колебания геомагнитного поля.

Гелиосфера, секторная структура, магнитосфера, литосфера, землетрясения, ультранизкочастотные колебания, магнитопластичность

Короткий адрес: https://sciup.org/142230068

IDR: 142230068 | DOI: 10.12737/szf-71202108

Текст научной статьи О возможной связи землетрясений со сменой знака радиальной компоненты межпланетного магнитного поля

Сейсмомагнитные явления удобно разделить на две категории: одни сопровождают сейсмические события, будучи их следствиями, другие служат их причиной (стимулируют или подавляют). К первой категории мы отнесем те явления, в которых механические процессы в земной коре можно с той или иной степенью уверенности рассматривать как причину ва- риаций геомагнитного поля. Примером служат ква-зипериодические колебания магнитного поля, сопровождающие распространение упругих волн вдали от очага землетрясения, а также магнитные импульсы, возникающие в очаге при образовании магистрального разрыва сплошности горных пород (см. обзор [Гульельми, 2007] и указанную в нем литературу). К этой же категории следует отнести наблюдения магнитных предвестников землетрясений, предпо- ложительно возбуждаемых в земной коре на стадии подготовки магистрального разрыва. Приведенные ниже ссылки отнюдь не отражают всего богатства литературы по магнитным предвестникам землетрясений [Калашников, 1954; Moore, 1964; Fraser-Smith et al., 1990; Hayakawa, 2001; Hattori, 2004; Довбня, 2009; Собисевич и др., 2010; Masci, 2011; Гулье-льми, Зотов, 2012а; Schekotov et al., 2012; Зотов и др., 2013].

В данной работе мы сосредоточим внимание на сейсмомагнитных явлениях, относящихся ко второй категории. Ее составляют явления, в которых воздействие переменного магнитного поля на горные породы, предположительно, служит прямой или косвенной причиной землетрясений. О том, что подобные явления существуют, свидетельствуют многие независимые исследования. В работах [Закржев-ская, Соболев, 2002, 2004; Duma, Ruzhin, 2003; Balasis et al., 2011; Адушкин и др., 2012; Зотов и др., 2013; Гульельми и др., 2015а, Тарасов, 2017] описана слабая, но статистически достоверная корреляция сейсмичности с естественными возмущениями геомагнитного поля, возникающими при взаимодействии магнитосферы Земли с солнечным ветром. В работах [Велихов, Волков, 1981; Тарасов, 1997; Тарасов и др., 1999, 2001; Савин, Смагин, 2004] описана корреляция сейсмичности с искусственными импульсами поля, создаваемыми мощными МГД-генераторами.

Стимулом для нашей работы послужила идея о роли магнитопластичности в механике горных пород [Бучаченко, 2014, 2019] . Она основана на фундаментальных представлениях магнетохимии о нетривиальном механизме модификации прочности твердых тел в результате магнитного взаимодействия в электронно-спиновых пáрах на дислокациях. Ранее физики и геофизики обсуждали силовое и тепловое воздействие электромагнитного поля на горные породы в очаге землетрясения (см., например, [Гульельми, 1992; Файнберг и др., 2004] ). Однако, по оценкам, ни пондеромоторные силы, ни нагрев токами Фуко не дают убедительного объяснения наблюдаемой связи сейсмичности с естественными и искусственными импульсами магнитного поля. Предложенный Бучаченко третий механизм воздействия электромагнитного поля на горные породы в очаге землетрясения (его можно назвать магнитопластическим или магнетохимическим) открывает новые перспективы сейсмоэлектромагнит-ных исследований и мотивирует дальнейшие поиски возможных проявлений воздействия переменного магнитного поля на твердую оболочку Земли.

Парадоксальность постановки задачи, отраженная в названии нашей статьи, состоит в том, что межпланетное магнитное поле B (ММП) не контактирует с твердой оболочкой Земли, а следовательно, не влияет напрямую на сейсмическую активность. Наша гипотеза состоит в том, что флуктуации ММП, проникая в магнитосферу из области форшока, возбуждают в магнитосфере ультранизкоча-стотные (УНЧ) электромагнитные колебания, которые, в принципе, могут повлиять на физические процессы в очагах землетрясений.

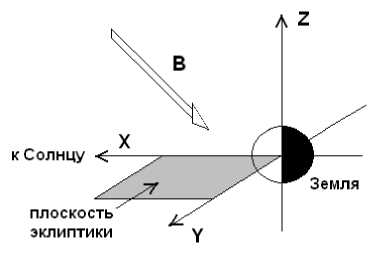

Ставя задачу таким необычным образом, мы руководствовались идеей о том, что компоненты вектора B и их вполне определенные комбинации играют ключевую роль в формировании геомагнитной активности [Гульельми и др., 2015б] . Схематичное изображение вектора ММП в геоцентрической солнечно-магнитосферной системе координат, используемой в данной статье, приведено на рис. 1.

Например, давно известно, что перемена знака компоненты Bz с положительного на отрицательный стимулирует резкую активизацию магнитосферы, ионосферы и, вообще говоря, атмосферы, что проявляется в форме геомагнитной бури, вспышки полярных сияний, нарушения радиосвязи, возбуждения мощных инфразвуковых волн и т. п. [Нишида, 1980] . Не менее интересные, хотя и не столь резкие изменения в геосферах происходят при смене знака радиальной компоненты B x . Именно на изменениях знака B x мы и сосредоточим внимание. В такой постановке задача предварительно рассматривалась в работе [Зотов, Лавров, 2017] . О других возможных постановках задачи на предмет проверки воздействия ММП на сейсмичность мы кратко расскажем в разделе «Обсуждение».

Поясним наш выбор радиальной компоненты B x как управляющего параметра, от которого зависит состояние геомагнитного поля. Как известно, ММП имеет секторную структуру [Паркер, 1965] . При пересечении границы между смежными секторами знак B x меняется на противоположный. Если B x <0, то сектор называют положительным, если Bx >0 — отрицательным. Секторная структура ММП отражает существование в межпланетном пространстве так называемого токового слоя гелиосферы (ГТС), разделяющего поля взаимно противоположного направления. ГТС проходит через всю Солнечную систему — от Солнца до области стагнации на границе с межзвездной средой. Это перманентное структурное образование имеет складчатую форму и располагается в окрестности плоскости эклиптики.

Наш интерес к ГТС вызван двумя обстоятельствами. Во-первых, взаимодействие Земли с ГТС приводит к специфической вариации УНЧ-колебаний магнитосферы [Guglielmi, Pokhotelov, 1996] , что представляет интерес с точки зрения сейсмомагнетизма. Во-вторых, момент пересечения ГТС удобно использовать в качестве репера при статистической обработке больших объемов числовой информации о землетрясениях.

Рис. 1 . Вектор ММП в геоцентрической солнечномагнитосферной системе координат

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОД АНАЛИЗА

Будем называть событием конкретные сутки, относительно которых нам известны положение Земли в секторной структуре ММП и количество землетрясений с той или иной магнитудой в заранее выбранном регионе или на Земле в целом. Информация о секторной структуре ММП извлекалась из каталога ИЗМИРАН [http://www.izmiran. ru/stp/polar/SSIMF/?ASCII], составленного по методике Мансурова. Исходные данные представляют собой полусуточные значения знака сектора. Напомним, что сектор называют положительным (+) или отрицательным (–) в зависимости от того, направлено поле от Солнца или к Солнцу. Если в каталоге ИЗМИРАН указана комбинация знаков ++ или – –, то мы будем считать, что Земля находится в положительном или отрицательном секторе; если же + – или – +, то мы будем считать, что во время данного события Земля пересекала ГТС. В первом случае событие будем называть регулярным, а во втором — значимым. Эти названия, разумеется, условны, однако вполне понятны по смыслу. Статистика регулярных и значимых дней по каталогу ИЗМИРАН с 1958 по 2015 г. следующая: регулярных дней 15771 (++ 7351 и – – 8420), значимых 5145 (+ – 2990 и – + 2155), не вошло в анализ 268 дней (знак ММП не определен).

При таком довольно грубом отборе регулярных и значимых событий неизбежны ошибки, связанные как с вкравшимися в каталоги ошибками определения полярности ММП, так и с ошибочным суждением о пересечении Землей именно токового слоя гелиосферы, тогда как в реальности имело место прохождение мимо Земли петель ММП, вмороженных во вспышечный поток солнечной плазмы.

Мы решили использовать в данной работе именно такую упрощенную методику обработки больших массивов числовой информации, прежде чем применить более рафинированный анализ на базе спутниковых данных о ММП.

Для получения информации о сейсмичности для каждого события мы воспользовались следующими каталогами:

-

1. Каталог землетрясений Международного сейсмологического центра ISС, 1964–2010 гг. [http://www.isc.ac.uk] ;

-

2. Каталог Национального информационного центра геологической службы США USGS/NEIC, 1973– 2014 гг. [http://neic.usgs.gov/neis/epic/epic_global.html] ;

-

3. Каталог землетрясений Северной Калифорнии, 1968–2007 гг. [http://www.ncedc.org] ;

-

4. Каталог землетрясений Южной Калифорнии, 1983–2008 [http://www.data.scec.org] ;

-

5. Каталог землетрясений Греции, 1964–2009 гг. [http://www.gein.noa.gr] .

Общее число проанализированных событий довольно велико — от каталога к каталогу оно меняется примерно от 10 000 до 15 000. События мы разделили на группы, отличающиеся друг от друга полярностью ММП и магнитудой землетрясений. Основной методический прием состоял в сравнительном ана- лизе частот землетрясений в различных группах событий.

Особо подчеркнем, что из анализа не исключались афтершоковые последовательности. Это сделано по следующим причинам. Во-первых, афтершоки с физической точки зрения принципиально не отличаются от основных толчков, несмотря на несколько различающиеся причины их возникновения. Во-вторых, афтершоковые последовательности равновероятно попадают как в регулярные, так и в значимые дни. В-третьих, в нашем исследовании характерный интервал анализа — сутки, длительность же афтершоковых последовательностей существенно больше, иногда до 2–3 лет. Таким образом, не исключая из анализа афтершоковые последовательности, мы действительно изучаем связь ММП и землетрясений.

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА

В табл. 1 представлен результат подсчета средней частоты подземных толчков по данным каталогов землетрясений, список которых представлен в предыдущем разделе. Селекция событий по магнитуде землетрясений не производилась. Это значит, что табл. 1 отражает в основном частоту относительно слабых подземных толчков. Мы видим, что в дни, когда полярность ММП не изменялась, частота землетрясений заметно ниже, чем в дни, когда полярность испытывала изменения. Эта устойчивая тенденция прослеживается по четырем каталогам из пяти. Исключение составляет результат подсчета по каталогу Южной Калифорнии: в этом случае регулярные и значимые события практически не различаются по среднему количеству землетрясений в сутки.

Для оценки статистической достоверности различий в числах, указанных в двух правых колонках табл. 1, мы построили пять пар распределений событий по частоте землетрясений. Оказалось, что эмпирические распределения сильно отличаются от нормальных распределений. Это связано с неоднородностью каждого каталога, которая вызвана совершенствованием с течением времени методики регистрации землетрясений и инструментальной базы, расширением сети сейсмических станций и т. п. Поэтому вместо стандартных критериев оценки среднего для сравнения распределений мы использовали непараметрический критерий Колмогорова—Смирнова [Смирнов, Дунин-Борковский, 1965] .

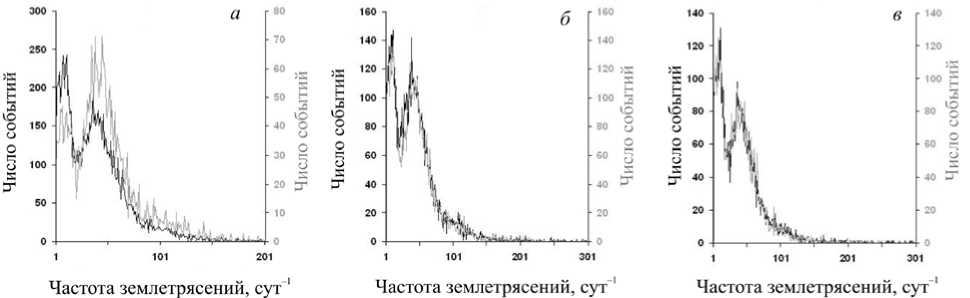

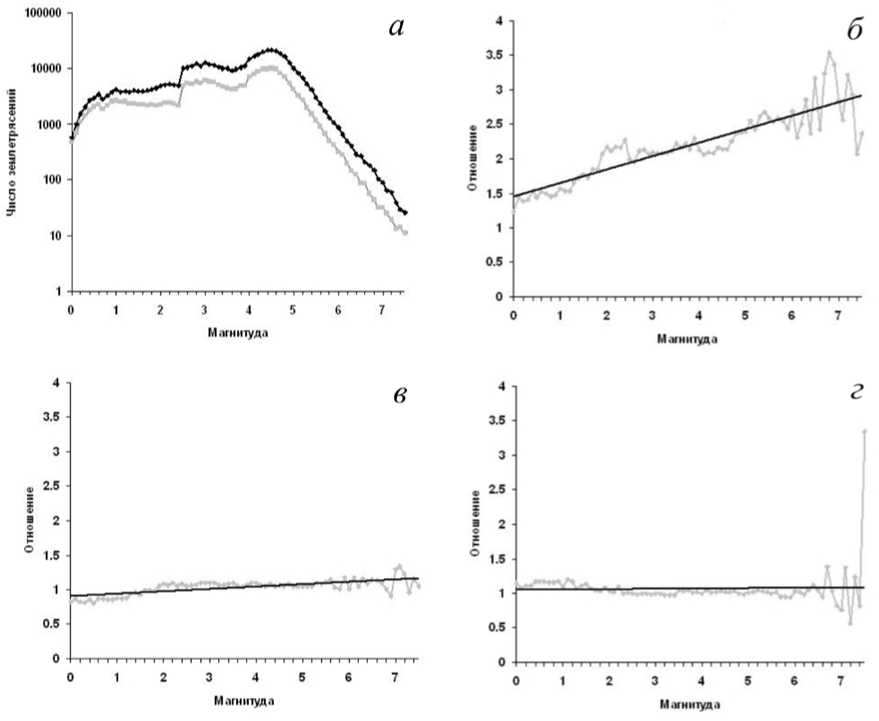

На рис. 2 представлен пример такого анализа по данным каталога Северной Калифорнии. На рис. 2, а даны распределения регулярных (черная кривая) и значимых (серая кривая) событий по частоте землетрясений. Различие распределений статистически достоверно на уровне p <0.01. Для проверки мы нарушили разделение событий на регулярные и значимые и провели два контрольных теста. На рис. 2, б представлены распределения событий по частоте землетрясений с комбинацией знаков – – и – + (черная кривая) и событий с комбинацией знаков ++ и + – (серая кривая). На рис. 2, в даны распределения регулярных четных (черная кривая) и нечетных

Таблица 1

Частота землетрясений

|

№ |

Каталог |

Количество землетрясений |

Средняя частота землетрясений, сут–1 |

|

|

Регулярные события |

Значимые события |

|||

|

1 |

ISC |

1 489 169 |

84.51 |

99.63 |

|

2 |

USGS |

716 405 |

44.26 |

55.78 |

|

3 |

North California |

631 116 |

40.73 |

50.82 |

|

4 |

South California |

405 428 |

44.17 |

41.99 |

|

5 |

Greece |

88 165 |

4.66 |

6.85 |

Рис. 2 . Распределения регулярных (черная кривая) и значимых (серая кривая) событий по частоте землетрясений ( а ); результаты контрольных тестов (см. текст) ( б , в )

(серая кривая) событий (т. е. соответствующих четным и нечетным дням месяца). Приведенные на рис. 2, б и в распределения статистически идентичны.

Результат анализа по данным каталогов землетрясений свидетельствует о том, что различие частоты землетрясений статистически достоверно на уровне p <0.01 в строках 1, 2, 3 и 5 табл. 1. Что же касается строки 4 (Южная Калифорния), то различие частоты статистически недостоверно ( p =0.4).

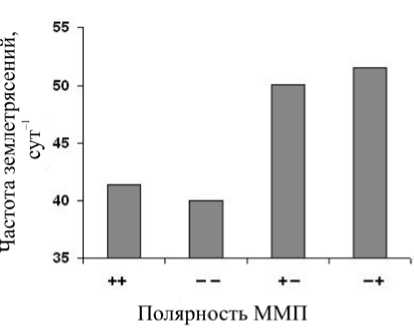

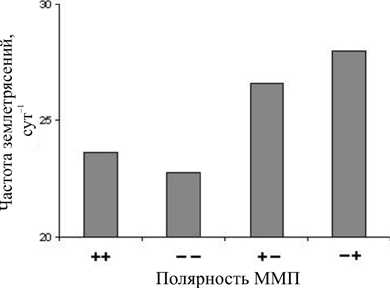

Чтобы проверить стабильность указанной тенденции, мы произвели разбивку каталогов по трем признакам. Во-первых, все анализируемые события были разделены на четыре группы по комбинации знаков полярности ММП. Тенденция сохранилась при использовании глобальных каталогов ISC и USGS, а также региональных каталогов North California и Greece. В качестве примера на рис. 3 приведено распределение частоты землетрясений по данным каталога North California. В то же время данные регионального каталога South California по-прежнему не показывают заметной зависимости сейсмической активности от комбинации знаков полярности ММП. Причину этого отклонения нам выяснить не удалось.

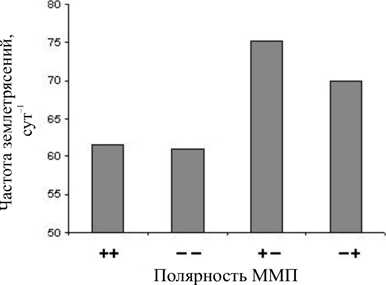

Далее по данным двух глобальных каталогов мы проанализировали зависимость сейсмичности от полярности ММП раздельно для Северного и Южного полушария Земли. Результат, полученный по данным каталога ISC, показан на рис. 4. Аналогичный результат получен по данным каталога USGS.

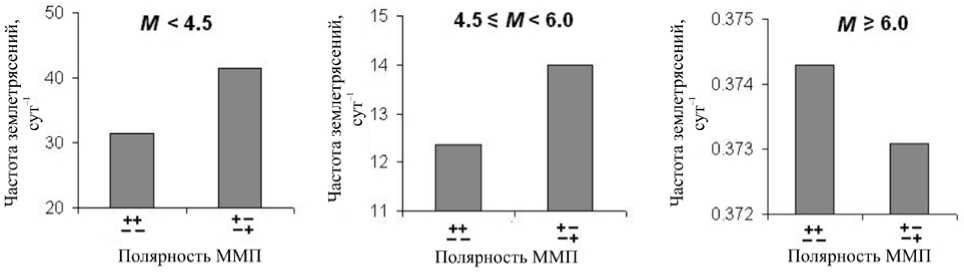

Рисунок 5 показывает, как отмеченная нами тенденция зависит от магнитуды M землетрясений. Регулярные и значимые события были дополнительно разделены на три группы, отличающиеся друг от друга интервалом магнитуд. Мы видим, что тенденция сохраняется для слабых (M<4.5, различие средних 23 %) и умеренно сильных землетрясений (4.5

Известно, что в представительной части каталога распределение землетрясений по магнитудам подчиняется закону Гутенберга—Рихтера lg N = a – bM . Здесь N — число землетрясений, a и b — параметры Гутенберга—Рихтера [Касахара, 1985] . Судя по рис. 5, можно ожидать, что b для значимых событий будет несколько выше, чем для событий регулярных.

Действительно, это имеет место при анализе четырех из пяти исследованных нами каталогов (строки

Рис. 3 . Частота землетрясений в Северной Калифорнии в зависимости от полярности ММП

Рис. 4 . Частота землетрясений в Северном и Южном полушариях Земли (левая и правая панели соответственно) в зависимости от полярности ММП по данным каталога ISC

Рис. 5 . Частота землетрясений для регулярных и значимых событий при трех различных интервалах магнитуд землетрясений по данным каталога USGS

Таблица 2

Параметр b Гутенберга—Рихтера для представительных частей каталогов

|

№ |

Каталог |

Количество землетрясений N |

M |

b |

|

|

Регулярные события |

Значимые события |

||||

|

1 |

ISC |

54 231 |

5.0–7.5 |

1.16 |

1.06 |

|

2 |

USGS |

65 947 |

5.0–7.5 |

1.04 |

1.06 |

|

3 |

North California |

40 303 |

2.0–5.0 |

0.94 |

0.98 |

|

4 |

South California |

76 848 |

2.0–5.0 |

1.01 |

1.04 |

|

5 |

Greece |

14 819 |

3.7–5.3 |

1.29 |

1.33 |

2–5), как это видно из сопоставления пятой и шестой колонок в табл. 2. Гипотеза, которую качественно подтверждают рис. 5 и табл. 2, состоит в том, что импульсы магнитного поля, возникающие при пересечении Землей границ между секторами ММП, воздействуют преимущественно на относительно слабые землетрясения. Однако различие параметров b для значимых и регулярных событий в табл. 2 все же незначительно. Чтобы сделать высказанную гипотезу более убедительной, мы применили нестандартный прием: во-первых, построили распределения по М землетрясений из групп значимых и регулярных событий по данным глобального каталога USGS (рис. 6, а ), а во-вторых — отношение этих распределений в зависимости от М (рис. 6, б). Прямая представляет собой линию регрессии, аппроксимирующую экспериментальные точки. Отчетливо заметно уменьшение доли зна- чимых событий с ростом магнитуды в соответствии с нашей гипотезой.

Для дополнительной проверки мы (так же, как и на рис. 2) искусственно нарушили разделение событий на регулярные и значимые и провели два контрольных теста. На рис. 6, в приведено отношение распределений по магнитудам землетрясений событий с комбинацией знаков – – и – + и событий с комбинацией знаков ++ и + –. На рис. 6, г дано отношение распределений по магнитудам регулярных четных и нечетных событий. Мы видим полное отсутствие какой-либо зависимости от магнитуды.

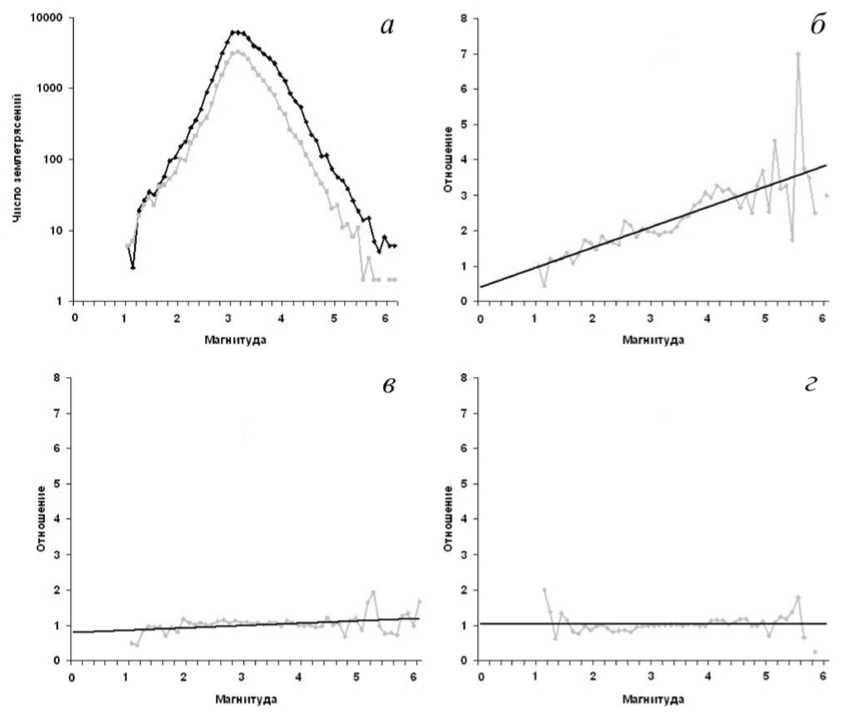

Для большей убедительности результата, показанного на рис. 6, и того факта, что эффект связи землетрясений и ММП повторяется и на региональном уровне, мы приводим рис. 7, на котором показан результат аналогичного анализа по данным регионального каталога.

Рис. 6 . Распределение землетрясений по магнитудам для регулярных и значимых событий (черная и серая кривые соответственно) по данным каталога USGS ( а ); отношение распределения землетрясений по магнитудам для регулярных событий к аналогичному распределению для значимых событий ( б ); результаты контрольных тестов (см. текст) ( в , г ). Черные прямые — линии регрессии, аппроксимирующие экспериментальные точки

ОБСУЖДЕНИЕ

В силовом отношении ММП не оказывает особого влияния на динамику магнитосферы, однако оно играет ключевую роль в переносе импульса и энергии из солнечного ветра в магнитосферу. В частности, ММП обусловливает многообразие пространственно-временных режимов УНЧ-колебаний магнитосферы [Guglielmi, Pokhotelov, 1996] , от которых, в свою очередь, возможно, зависят физические процессы в литосфере.

Знак x -компоненты поля B , который мы выбрали в данной работе в качестве дихотомической переменной, входит в набор из восьми управляющих параметров, введенных в работе [Гульельми и др., 2015б] для изучения реакции геосфер на изменение ММП. Восьмимерное пространство управляющих параметров сформировано из трех компонент вектора B с учетом ориентации B относительно линии Солнце–Земля и плоскостей геомагнитного экватора и полуденного меридиана.

Выбор знака Bx в качестве управляющего параметра оказался удачным. Нам удалось обнаружить специфическую реакцию литосферы, возникающую при пересечении Землей ГТС. Вполне естественно было попытаться использовать и другие элементы пространства управляющих параметров при стати- стическом анализе землетрясений. Особенно интересным в контексте обсуждаемой проблемы нам показался параметр σ=sign(BxBz). Используя σ, мы произвели соответствующий пилотный анализ каталогов землетрясений.

Выбор σ был мотивирован следующим соображением. Перед фронтом магнитосферы располагается так называемая область форшока. Снаружи она ограничена силовыми линиями ММП, которые касаются фронта. При σ=–1 силовые линии ММП скошены к югу, а при σ=+1 — к северу. В соответствии с этим асимметрия расположения форшока относительно плоскости экватора качественно изменяется при изменении знака σ. Известно, что в области форшока существуют мощные электромагнитные флуктуации в широком диапазоне частот [Russell, Hoppe, 1983] . Гипотеза состоит в том, что флуктуации, проникая в магнитосферу из области форшока, возбуждают электромагнитные УНЧ-колебания, которые, в принципе, могут повлиять на физические процессы в очагах землетрясений.

Идея метода проверки состоит в том, что следует определить экспериментально, существует ли северно-южная асимметрия геомагнитной и сейсмической активности, зависящая от знака σ. В отношении УНЧ-колебаний наша гипотеза подтвердилась [Гульельми, Потапов, 2017; Гульельми и др., 2017] .

Рис. 7 . Распределение землетрясений по магнитудам для регулярных и значимых событий (черная и серая кривые соответственно) по данным каталога Греции ( а ); отношение распределения землетрясений по магнитудам для регулярных событий к аналогичному распределению для значимых событий ( б ); результаты контрольных тестов (см. комментарий к рис. 6, в и г ) ( в , г ). Черные прямые — линии регрессии, аппроксимирующие экспериментальные точки

Однако северно-южную асимметрию глобальной сейсмичности, зависящую от знака σ, пока что обнаружить не удалось.

В свете недавно представленной работы [То-больжина, 2016] мы обратили внимание на еще один управляющий параметр, а именно на модуль |B|. Известно, что от величины |B| зависит режим возбуждения дневных перманентных колебаний магнитосферы [Гульельми, 2007]. Среднегодовые величины |B| мало отклоняются от типичного значения 5 нТл. Интересным в плане нашей работы является то, что распределение экстремальных значений |B| по годам испытывает значительные изменения. Так, с 2001 по 2005 г. экстремальные значения располагаются в интервале 60–80 нТл, а с 2006 по 2010 г. они мало отличаются от 20 нТл (более подробную информацию о динамике экстремальных значений |B| см. в работе [Тобольжина, 2016]). Мы сделали предварительную оценку и обнаружили, что во втором из указанных интервалов количество сильнейших землетрясений (с магнитудами 8 и выше) в полтора раза больше, чем в первом. В связи с этим интересно, что согласно идее Бучаченко (которая послужила стимулом для нашей работы, см. введение), в активности относительно слабых землетрясений должна наблюдаться обратная картина: во втором интервале их количество должно быть заметно меньше, чем в первом. В дальнейшем мы планируем проверить это предсказание.

Завершая обсуждение, коснемся такого явления, как синхронизм сейсмических событий [Гульельми, Зотов, 2012б] . Синхронизм проявляется в форме так называемых эффектов часовых меток и выходных дней. Эффект часовых меток возникает на 24, 48 и 96-й гармониках, а эффект выходных дней на 7-й субгармонике циркадного ритма. Оба эффекта свидетельствуют о нетривиальном воздействии техносферы на литосферу. В работе [Гульельми, Зотов, 2012б] подробно изложена морфология явления и подчеркнута трудность физической интерпретации. В свете изложенного в настоящей статье можно предположить, что природа синхронизма может быть связана с глобальной квазипериодической модуляцией электромагнитных полей индустриального происхождения, воздействующих на горные породы в естественном залегании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По-видимому, нам удалось обнаружить небольшое, но статистически достоверное повышение глобальной сейсмичности при перемене знака x-компоненты вектора B, которое сигнализирует о пересечении Землей границы между секторами ММП, или, другими словами, о пересечении Землей токового слоя ге- лиосферы. Однако результат нуждается, во-первых, в независимой проверке и, во-вторых, в интерпретации. Есть надежда на то, что интерпретация будет найдена благодаря оригинальной идее с богатым физическим содержанием о роли магнитопластичности в механике горных пород [Бучаченко, 2014, 2019]. Однако следует признать, что конкретное воплощение данной идеи применительно к рассмотренному нами случаю в настоящее время не известно.

Выражаем искреннюю признательность А.Д Завьялову, А.С. Потапову и А.Л. Собисевичу за интерес к работе, многочисленные обсуждения и ценные советы.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 18-05-00096 и № 19-05-00574, а также программ государственных заданий Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН.

Список литературы О возможной связи землетрясений со сменой знака радиальной компоненты межпланетного магнитного поля

- Адушкин В.В., Рябова С.А., Спивак А.А., Харламов В.А. Отклик сейсмического фона на геомагнитные вариации // ДАН. 2012. Т. 444, № 3. С. 304–308.

- Бучаченко А.Л. Магнитопластичность и физика землетрясений. Можно ли предотвратить катастрофу? // УФН. 2014. Т. 184, № 1. С. 101–108. DOI: 10.3367/UFNr.0184. 201401e.0101.

- Бучаченко А.Л. Микроволновое стимулирование дислокаций и магнитный контроль очага землетрясения // УФН. 2019. Т. 189, № 1. С. 47–54. DOI: 10.3367/UFNr. 2018.03.038301.

- Велихов Е.П., Волков Ю.М. Перспектива развития импульсной МГД-энергетики и ее применение в геологии и геофизике / Препринт Ин-та атомной энергии № 3436/6. М., 1981. 28 с.

- Гульельми А.В. Пондеромоторные силы в коре и в магнитосфере Земли // Физика Земли. 1992. № 7. С. 35–39.

- Гульельми А.В. Ультранизкочастотные электромагнитные волны в коре и в магнитосфере Земли // УФН. 2007. Т. 177, № 12. С. 1257–1276. DOI: 10.3367/UFNr. 0177.200712a.1257.

- Гульельми А.В., Зотов О.Д. О магнитных возмущениях перед сильными землетрясениями // Физика Земли. 2012а. № 2. С. 84–87.

- Гульельми А.В., Зотов О.Д. Явление синхронизма в динамической системе магнитосфера–техносфера–литосфера // Физика Земли. 2012б. № 6. С. 23–33.

- Гульельми А.В., Потапов А.С. Влияние межпланетного магнитного поля на УНЧ-колебания ионосферного резонатора // Космические исследования. 2017. Т. 55, № 4. С. 263–267. DOI: 10.7868/S0023420617030049.

- Гульельми А.В., Лавров И.П., Собисевич А.Л. Внезапные начала магнитных бурь и землетрясения // Солнечно-земная физика. 2015а. Т. 1, № 1. С. 98–103. DOI: 10.12737/5694.

- Гульельми А.В., Потапов А.С., Довбня Б.В. Ключевая роль межпланетного магнитного поля в формировании режима колебаний магнитосферы Земли // Триггерные эффекты в геосистемах (Москва, 16–19 июня 2015 г.): материалы третьего Всероссийского семинара-совещания / Под ред. В.В. Адушкина, Г.Г. Кочаряна. М.: ГЕОС, 2015б. С. 328–334.

- Гульельми А.В., Клайн Б.И., Потапов А.С. Северно-южная асимметрия ультранизкочастотных колебаний электромагнитного поля Земли // Солнечно-земная физика. 2017. Т. 3, № 4. С. 27–33. DOI: 10.12737/szf-34201703.

- Довбня Б.В. О связи геомагнитных пульсаций с землетрясениями // Солнечно-земная физика. 2009. Вып. 13. С. 82–85.

- Закржевская Н.А., Соболев Г.А. О возможном влиянии магнитных бурь на сейсмичность // Физика Земли. 2002. № 4. С. 3–15.

- Закржевская Н.А., Соболев Г.А. Влияние магнитных бурь с внезапным началом на сейсмичность в различных регионах // Вулканология и сейсмология. 2004. № 3. С. 63–75.

- Зотов О.Д., Лавров И.П. О связи сейсмичности Земли с параметрами межпланетного магнитного поля // Среднеширотные геофизические обсерваторские наблюдения: материалы научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Валерии Алексеевны Троицкой и 60-летию Геофизической обсерватории «Борок» (Борок, 16–19 октября, 2017) / ГО Борок ИФЗ РАН. Ярославль, 2017. С. 25–26.

- Зотов О.Д., Гульельми А.В., Собисевич А.Л. О магнитных предвестниках землетрясений // Физика Земли. 2013. № 6. С. 139–147.

- Калашников А.Г. Возможности магнитометрических методов в проблеме поиска предвестников землетрясений // Труды Геофизического института АН СССР. 1954. Т. 25 (152). С. 180–182.

- Касахара К. Механика землетрясений. М.: Мир, 1985. 264 с.

- Нишида А. Геомагнитный диагноз магнитосферы. М.: Мир, 1980. 299 с.

- Паркер Е. Динамические процессы в межпланетной среде. М.: Мир, 1965. 302 с.

- Савин М.Г., Смагин С.И. Применение МГД-генераторов в геофизических исследованиях на Дальнем Востоке // Вестник ДВО РАН. 2004. № 2. С. 129–146.

- Смирнов Н.В., Дунин-Борковский И.В. Курс теории вероятностей и математической статистики. M.: Наука, 1965. 511 с.

- Собисевич Л.Е., Канониди К.Х., Собисевич А.Л. Наблюдения УНЧ геомагнитных возмущений, отражающих процессы подготовки и развития цунамигенных зем-летрясений // ДАН. 2010. Т. 435, № 4. С. 1–6.

- Тарасов Н.Т. Изменение сейсмичности коры при электрическом воздействии // Докл. РАН. 1997. Т. 353, № 4. С. 542–545.

- Тарасов Н.Т. О влиянии солнечной активности на сейсмичность Земли // Триггерные эффекты в геосистемах (Москва, 6–9 июня 2017 г.): материалы IV Всероссийской конференции с международным участием / Под ред. В.В. Адушкина, Г.Г. Кочаряна. ИДГ РАН. М.: ГЕОС, 2017. С. 356–365.

- Тарасов Н.Т., Тарасова Н.В., Авагимов А.А., Зейгарник В.А. Воздействие мощных электромагнитных импульсов на сейсмичность Средней Азии и Казахстана // Вулканология и сейсмология. 2000. № 4-5. С. 152–160.

- Тарасов Н.Т., Тарасова Н.В., Авагимов А.А., Зейгарник В.А. Изменение сейсмичности Бишкекского геодинамического полигона при электромагнитном воздействии // Геология и геофизика. 2001. Т. 42, № 10. С. 1641–1649.

- Тобольжина В.А. Волоконная структура межпланетного магнитного поля: выпускная квалификационная работа (бакалавриат). Томск: НИ ТГУ, 2016. 80 с.

- Файнберг Э.Б., Авагимов A.A., Зейгарник В.А., Васильева Т.А. Генерация тепловых потоков в недрах Земли мировыми геомагнитными бурями // Физика Земли. 2004. № 4. С. 54–62.

- Balasis G., Daglis I.A., Anastasiadis A., et al. Universality in solar flare, magnetic storm and earthquake dynamics using Tsallis statistical mechanics // Physica A. 2011. Vol. A390. P. 341–346. DOI: 10.1016/j.physa.2010.09.029.

- Duma G., Ruzhin Y. Diurnal changes of earthquake activi-ty and geomagnetic Sq variation // Haz. Earth Sys. Sci. 2003. Vol. 3, no. 3/4. P. 171–177. DOI: 10.5194/nhess-3-171-2003.

- Fraser-Smith A.C., Bernardi A., McGill P.R., et al. Low-frequency magnetic field measurements near the epicenter of the Ms 7.1 Loma Prieta earthquake // Geophys. Res. Lett. 1990. Vol. 17. P. 1465–1468. DOI: 10.1029/GL017i009p01465.

- Guglielmi A.V., Pokhotelov O.A. Geoelectromagnetic Waves. Bristol and Philadelphia: IOP Publ. Ltd., 1996, 402 p.

- Hattori K. ULF Geomagnetic changes associated with large earthquakes // TAO. 2004. Vol. 15, no. 3. P. 329–360. DOI: 10.3319/TAO.2004.15.3.329(EP).

- Hayakawa M. Electromagnetic phenomena associated with earthquakes: Review // IEEJ Trans. Fund. and Mat. 2001. Vol. 121-A. P. 893–898. DOI: 10.1541/ieejfms.126.211.

- Masci F. Brief communication “On the recent reaffirmation of ULF magnetic earthquakes precursors” // Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 2011. Vol. 11. P. 2193–2198. DOI: 10.5194/nhess-11-2193-2011.

- Moore G.M. Magnetic disturbances preceding the 1964 Alas-ka earthquake // Nature. 1964. Vol. 203, no. 4944. P. 508–509.

- Russell C.T., Hoppe M.M. Upstream waves and particles // Space Sci. Rev. 1983. Vol. 34. P. 115–172.

- Schekotov A.Yu., Fedorov E.I., Hobara Y., Hayakawa M. ULF magnetic field depression as a possible precursor to the 2011/3.11 Japan earthquake // Telecommunications and Radio Engineering. 2012. Vol. 71, iss. 18. P. 1707–1718. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v71.i18.70.

- URL: http://www.izmiran.ru/stp/polar/SSIMF/?ASCII (дата обращения 7 января 2017 г.).

- URL: http://www.isc.ac.uk (дата обращения 26 февраля 2012 г.).

- URL: http://neic.usgs.gov/neis/epic/epic_global.html (дата обращения 4 мая 2017 г.).

- URL: http://www.ncedc.org (дата обращения 7 января 2016 г.).

- URL: http://www.data.scec.org (дата обращения 7 января 2016 г.).

- URL: http://www.gein.noa.gr (дата обращения 25 марта 2010 г.).