О возможности формирования крупных золоторудных месторождений мезозойского этапа рудообразования (восток Сибирской платформы)

Автор: Никифорова З.С.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Статья в выпуске: 7 т.10, 2017 года.

Бесплатный доступ

Проблема выявления золоторудных месторождений востока Сибирской платформы состоит в том, что исследуемая территория перекрыта мощным чехлом Mz-Kz-отложений, где традиционные методы их поиска не эффективны. В связи с этим возникла необходимость изучения типоморфных свойств россыпного золота, поскольку этот комплекс исследований несет в себе важнейшую информацию об эндогенном рудообразовании. Изучение типоморфизма россыпного золота - актуальная задача для разработки минералогических критериев выявления формационных типов рудных источников и обоснования прогнозирования крупных месторождений золота в исследуемом регионе. Обобщение результатов изучения типоморфных особенностей россыпного золота и анализа закономерности его размещения позволило впервые выделить два типа золота (золото I типа, золото II типа) с определенными индикаторными признаками, соответствующих двум этапам рудообразования - докембрийскому и мезозойскому. Анализ развития геологии и результаты изучения типоморфных особенностей золота II типа дают основание предполагать формирование крупных мезозойских золоторудных месторождений, пространственно приуроченных либо к глубинным разломам, либо к проявленной вулканической деятельности андезит-дацитового состава в зонах внутриконтинентальных палеорифтов. Сопоставление минералогогеохимических особенностей россыпного золота и закономерности его распределения с золотом Северо-Американской платформы, а также с особенностями развития геологии этих регионов позволило впервые прогнозировать формирование крупных Mz-Kz-месторождений золото сульфидно-кварцевой формации типа Карлин в Молодо-Попигайской системе разломов (Уджинский палеорифт), типа Куранах в зоне сочленения Уринского антиклинория с северовосточной частью Байкало-Патомского надвигового пояса и золотосеребряной формации типа Крипл-Крик в пределах Кемпендяйских дислокаций (Вилюйский палеорифт).

Минералогия самородного золота, минералого-геохимические особенности россыпного золота, индикаторные признаки, золоторудное проявление, коренные источники, формационные типы, золоторудные месторождения, геолого-структурный анализ, платформа, глубинные разломы, палеорифты

Короткий адрес: https://sciup.org/146115258

IDR: 146115258 | УДК: 553.068 | DOI: 10.17516/1999-494X-2017-10-7-908-921

Текст научной статьи О возможности формирования крупных золоторудных месторождений мезозойского этапа рудообразования (восток Сибирской платформы)

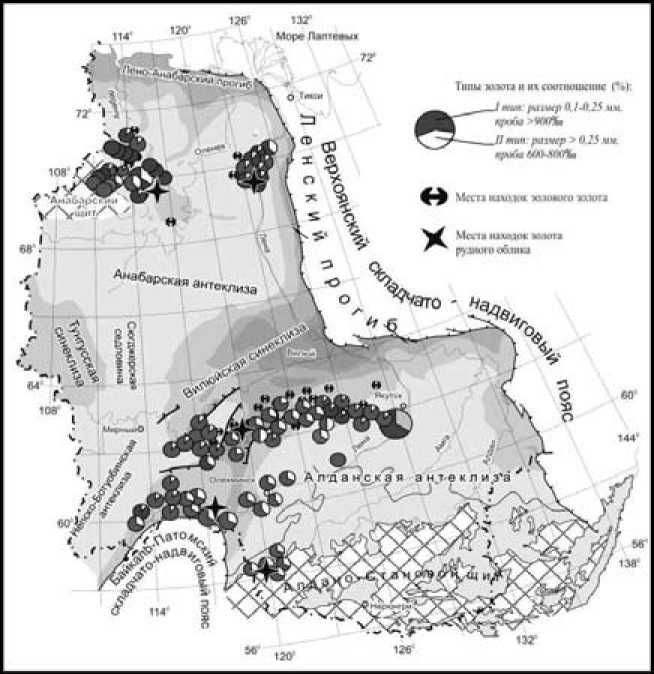

Россыпная золотоносность на востоке Сибирской платформы установлена еще в начале XX в., но до сих пор не обнаружены крупные россыпи золота и не выявлены коренные источники, послужившие образованию столь обширного ореола рассеяния россыпного золота (рис. 1).

Проблема выявления коренных источников золота в данном регионе состоит в том, что исследуемая территория перекрыта мощным чехлом Mz-Kz-отложений, где традиционные методы поиска рудных месторождений золота не эффективны. В связи с этим возникла необходимость изучения типоморфных свойств россыпного золота, поскольку этот комплекс исследований несет в себе важнейшую информацию об эндогенном рудообразовании. Поэтому изучение типоморфизма золота – важная задача для выявления формационных типов коренных источ-

Рис. 1. Схема распространения россыпного золота разных типов на востоке Сибирской платформы

Fig. 1. Map of placer gold of different types in the East Siberian platform ников и разработки минералогических критериев прогнозной оценки рудной золотоносности докембрийского и мезозойского этапов рудообразования. Актуальность исследований заключается в обосновании прогнозирования крупных месторождений золота на востоке Сибирской платформы, пространственно приуроченных к древним выходам фундамента и внутриконти-нентальным палеорифтам.

Существует множество точек зрения о рудных источниках золота востока Сибирской платформы, рассмотрим только основные (табл. 1). В.И. Тимофеев [1], Ю.Н. Трушков и др. [2], Б.Р. Шпунт и др. [3], а позднее В.А. Михайлов [4], анализируя историю геологического раз-об образовании коренных источников не только в докембрийский, но и в мезозойский этап рудообразования. В.Н. Зверев [5], Б.Р. Шпунт [3], И.Н. Истомин и В.М. Мишнин [6] и другие формирование частичной коренной золотоносности связали с широко проявленным базитовым магматизмом различного возраста.

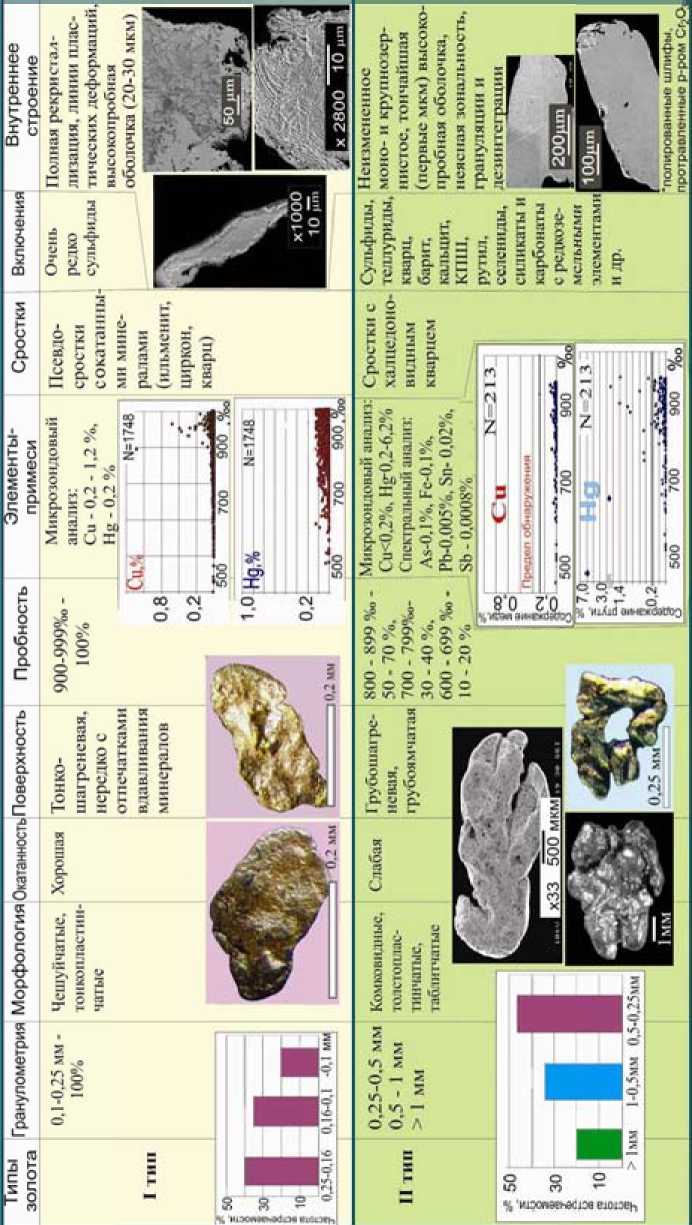

Обобщение результатов изучения типоморфных особенностей россыпного золота и анализа закономерности его размещения в восточной части Сибирской платформы на территории Лено-Анабарского, Лено-Вилюйского междуречий и бассейна Средней Лены дали основание выделить два типа золота с определенными индикаторными признаками, соответствующими

Таблица 1. Предполагаемые типы золоторудных проявлений, по данным различных исследователей (восток Сибирской платформы)

Table 1. Estimated types of gold occurrences according to different researchers (East Siberian platform)

Золото II типа (мезозойского этапа рудообразования) обнаружено в бассейнах рек Лено-Анабарского (Эекит, Анабар, Эбелях) и в истоках рек Лено-Вилюйского междуречий (Кем-пендяй, Намана, Тонгуо, Чебыда, Кенкеме и др.), а также в бассейне Средней Лены (Бол. Патом, Торго, Токко и др.). Данное золото пространственно приурочено к внутриконтинен-тальным палеорифтам: Уджинскому – на северо-востоке и Вилюйскому – на юго-востоке Сибирской платформы. По мнению Е.Е. Милановского [8], древние рифтовые зоны востока Сибирской платформы неоднократно были регенерированы в мезо-кайнозойское время, что, вероятно, способствовало формированию золоторудных месторождений мезозойского возраста. К рифтовой зоне он относит Уджинский авлакоген, развивавшийся с рифея до мезозоя включительно. По его предположению, образование инверсионной складчатой структуры – 911 –

Таблица 2. Типоморфные признаки двух типов россыпного золота востока Сибирской платформы Table 2. Typomorphic signs of two types of placer gold in the East Siberian platform

Таблица 3. Индикаторные признаки россыпного золота рудных формаций мезозойского этапа рудообразования

Table 3. Indicators of placer gold of mineral types of the Mesozoic stage of ore formation

|

Типы золоторудных формаций |

Характеристика россыпого золота |

|||||

|

Гранулометрия (мм) |

Форма |

Пробность (‰) |

Элементы-примеси |

Микровключения |

Внутренние структуры |

|

|

Au-Ag |

-0,25 – 1-2> |

Пластинчатая, таблитчатая, комковидная |

<500 – 870 |

Ag до 47,7 %, Hg до 1,46 %, Pb 20-90 г/т, Zn 110-170 г/т, As 20-70 г/т (до 1000 г/т), Sb 12-60 г/т, ед. Te 40 г/т и др. |

Стронциевый барит, арсенопирит, пирит, кварц, адуляр, кальцит |

Наличие двухфазного золота, мозговидное, пористое строение |

|

Золото редкометальное |

-0,25; 0,25-0,5 > |

Пластинчатая, таблитчатая, комковидная, дендритовидная |

<400 – 990 |

Bi 480 г/т, Fe 1000 г/т, Cu 1109 г/т |

Самородный висмут, мальдонит, арсенопирит, теллуриды серебра |

Среднезернистые, неяснозональные, яснозональные |

|

Ag-S-Q |

-0,25 – 1-2 > |

Пластинчатая, таблитчатая, комковидная |

750 – 999 |

Hg до 5 % |

Пирит, арсенопирит, кальцит, теллуриды, минералы с редкоземельными элементами |

Крупнозернистые, среднезернистые, неяснозональные |

Примечание: элементы примеси Ag, Cu, Hg – микрозондовый анализ (%), Pb, Zn, As, Sb, Te, Bi, Fe, Cu – атомноэмиссионный спектральный анализ (г/т).

Уринского антиклинория возникло на месте одноименного рифейского авлакогена. Кроме этого, В.И. Тимофеевым [1] и др., на основании анализа развития геологии Вилюйской синеклизы было высказано предположение, что формирование рудной золотоносности в активизированных зонах Вилюйской синеклизы (Кемпендяйская дислокация) пространственно сопряжено с верхнеюрско-нижнемеловым магматизмом. Позднее В.А. Михайлов [4], анализируя минералогические ассоциации шлихового ореола рассеяния и петрографический состав галечно-гравийного материала Лено-Вилюйского междуречья, пришел к выводу, что образование мезозойского золоторудного оруденения, видимо, связано с магматизмом кислого состава. Потенциальным источником рудоносных гидротерм, по его мнению, были флюидно-эксплозивные (ФЭС), проявленные проявленные в виде трубочных тел, а также минерализованные зоны разрывных нарушений, гидротермальные аргиллизиты и тела дай-кового типа. Действительно, по данным геологов (Ганин, 1965; Выриков и др., 1965; Кирина, 1966 и др.), в зоне Кемпендяйской дислокации (Вилюйский палеорифт) мезозойская тектоно-магматическая активизация привела к формированию приразломных складчатых структур (Табасындская антиклиналь и 12 мелких складок), а также к проявлению вулканической деятельности кислого состава. В связи с этим нами выдвинуто предположение, что основная – 913 – мезозойская золоторудная минерализация образовалась в результате широко проявленной тектоно-магматической деятельности в рифтовых зонах.

Итак, анализ развития геологии данного региона и результаты изучения типоморфных особенностей золота позволили впервые прогнозировать формирование крупных мезозойских золоторудных месторождений, пространственно приуроченных либо к глубинным разломам, либо к проявленной вулканической деятельности андезит-дацитового состава в зонах внутри-континентальных палеорифтов (Вилюйский, Уджинский палеорифты).

В целом, на северо-востоке Сибирской платформы впервые прогнозируются месторождения, пространственно связанные с глубинными разломами типа Карлин в Молодо-Попигайской системе разломов, на юго-востоке в бассейне Средней Лены в устьях рек Бол. Патом и Каменка (Уринский антиклинорий) золоторудное месторождение типа Куранах, пространственно контролируемое глубинным Баппагайским разломом, неоднократно подновляемое в мезозойское время, и типа Крипл-Крик в зоне Кемпендяйских дислокаций Вилюйского внутрикон-тинентального палеорифта, образованное в результате вулканической деятельности андезит-дацитового состава.

Пространственную связь золотого оруденения с глубинными разломами подтверждают также данные предшественников (Коробков, Степанов, 1963; Фишер, Самохвалов, 1964; Дукарт, 1966 и др.). Ими в бассейне Средней Лены в кембрийских брекчированных и лимо-нитизированных кварцево-кремнистых породах были обнаружены многочисленные золотоносные проявления, пространственно приуроченные к разрывным нарушениям. В этих золотоносных проявлениях исследователями установлено содержание золота от 0,1 до 1,5–2,0 г/т, возраст которых, по их мнению, среднепалеозойский. Однако М.В. Михайлов, В.Ф. Филатов (1966), основываясь на своих исследованиях, установили, что золоторудные образования вблизи интрузий и разломов имеют мезозойский возраст.

Месторождения, сформированные в результате проявления вулканической деятельности андезит-дацитового состава, прогнозируются во внутриконтинентальных палеорифтах (Уджин-ском и Вилюйском), где впервые предполагается формирование близповерхностных месторождений золотосеребряной формации. Свидетельством проявления мезозойской вулканической деятельности служат данные предшественников. В.И. Тимофеевым [1] высказано предположение, что формирование рудной золотоносности в активизированных зонах Вилюйской синеклизы (Кемпендяйская дислокация) пространственно связано с верхнеюрским-нижнемеловым магматизмом. Позднее В.А. Михайлов [4] и другие пришли к выводу, что образование мезозойского золоторудного оруденения связано с магматизмом кислого состава. Потенциальным источником рудоносных гидротерм, по их мнению, являлись флюидно-эксплозивные структуры (ФЭС) в виде трубочных тел, а также минерализованные зоны разрывных нарушений, гидротермальные аргиллизиты и тела дайкового типа. По мнению В.А. Михайлова [4], такие рудопроявления формировались в обрамлении блоковых выступов фундамента (Сунтарский и др.) и соляно-купольных структур Кемпендяйской дислокации.

Таким образом, на востоке Сибирской платформы впервые выделяются территории, перспективные на поиски крупных мезозойских золоторудных месторождений, либо пространственно приуроченных к глубинным разломам, либо связанных с вулканической деятельностью андезит-дацитового состава.

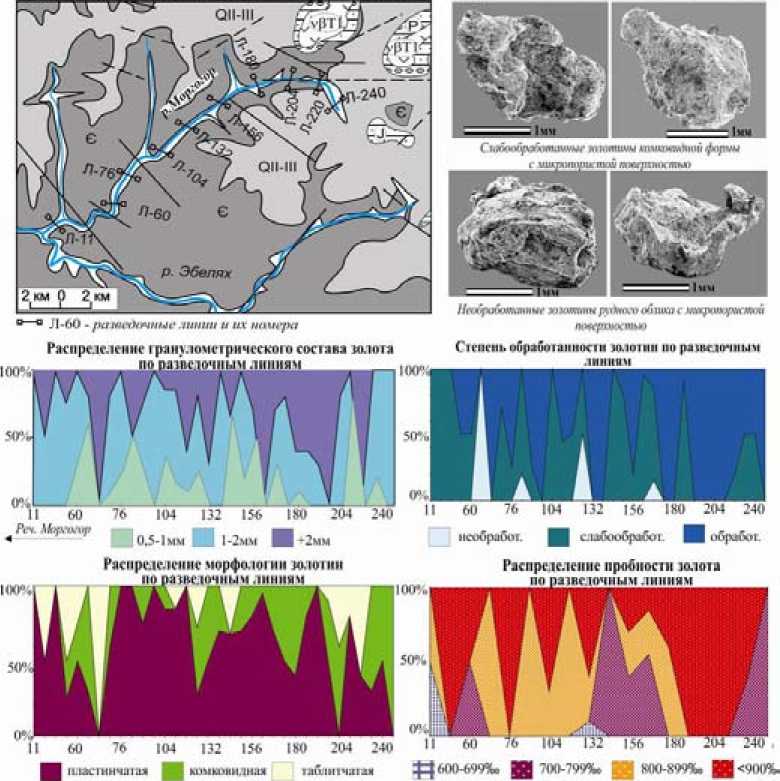

Одним из таких перспективных объектов является участок р. Моргогор (правый приток р. Эбелях) (рис. 2). Предполагаемое золоторудное проявление (типа Карлин) находится в зоне метасоматитов палеозойских терригенных отложений Молодо-Попигайской системы разломов (Уджинский палеорифт). В долине р. Моргогор обнажаются кембрийские терригенно-карбонатные породы. Исследуемая территория приурочена к Молодо-Попигайской системе разломов, где заложение рек происходило в мезозойское время по тектоническим нарушениям. В долине р. Моргогор разрывные нарушения фиксируются по зонам брекчирования, ожелез-нения и окварцевания, ширина которых составляет от 3 до 50 м. Изучение типоморфных признаков россыпного золота р. Моргогор позволило выявить на протяжении 25 км наличие золота рудного облика размером 1-2 – >2 мм. Судя по особенности распределения золота рудного облика, дифференциация металла не происходила как по крупности, морфологии и степени окатанности, так и по пробности. Золото рудного облика присутствует как в истоке, так и в

C win геммичсекою«гроемня бяссеНня рея. Moptoiop Мпрфаниячккигoto6c«wci« «мои рсч. Моршюр

Рис. 2. Предполагаемое золоторудное месторождение в долине р. Моргогор (типа Карлин)

Fig. 2. Estimated gold deposit of Carlin type in the Morgogor river valley устье, что свидетельствует о его поступлении на протяжении всей долины из золоторудного источника, расположенного в самом русле реки [9].

Предполагаемое золоторудное проявление, видимо, пространственно связано с разрывными нарушениями мезозойского возраста и находится в зоне метасоматитов палеозойских терригенных отложений. По мнению М.М. Константинова [10], такие терригенно-карбонатные толщи платформенных областей, а именно зоны метасоматитов, пространственно приуроченные к глубинным разломам, заслуживают особого внимания для поисков месторождений кар-линского типа.

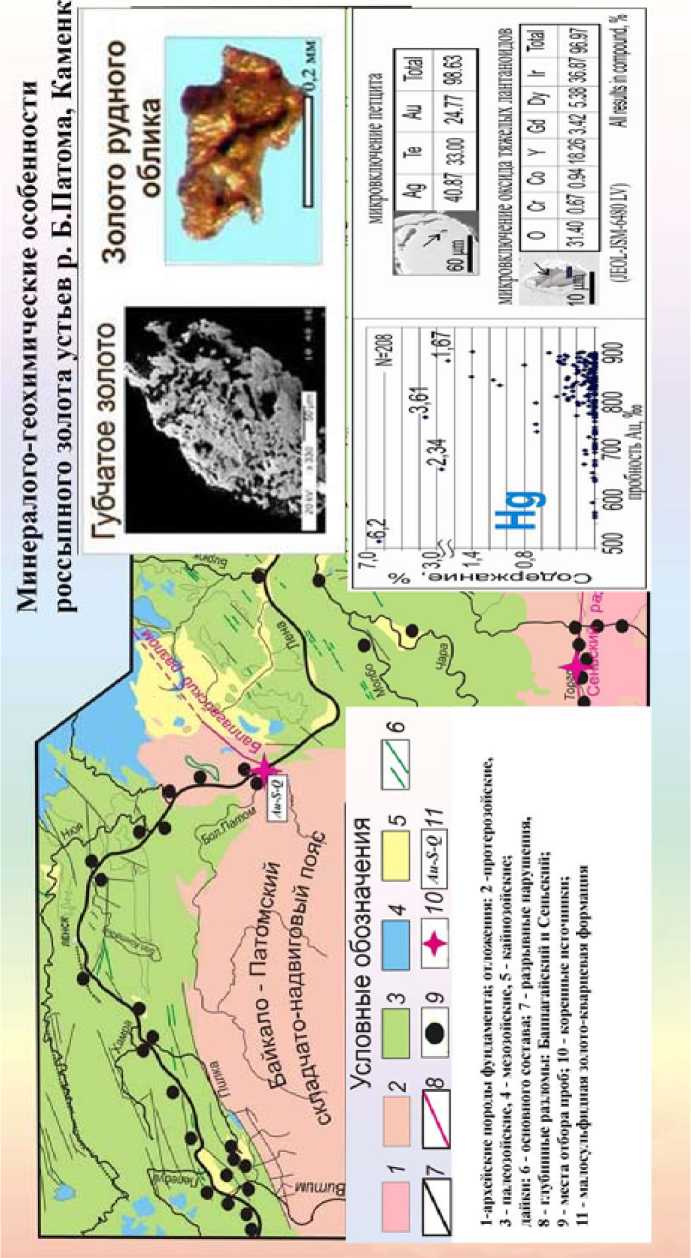

Вторым перспективным объектом на выявление золоторудного источника считают устье рек Бол. Патом, Каменка (бассейн Средней Лены, Уринский антиклинорий). Долины устьев рек Бол. Патом и Каменка заложены по зоне глубинного Баппагайского разлома, который неоднократно подновлен в мезозойское время. Россыпное золото данного участка представлено пластинчатыми и комковидными формами, размером от пылевидного до >0,25 мм, пробностью 600–900 ‰, с содержанием Hg от 0,12 до 6,2 %. В нем установлены микровключения кварца, кальцита, пирита, арсенопирита, теллуридов, селенидов и редкоземельных фосфатов (рис. 3). Наряду с этим, на данном объекте обнаружены (до 40 %) губчатые хрупкие агрегаты, состоящие из сростков мелких частиц золота (до 0,01 мм) с гидрооксидами железа. Присутствие в аллювии такого хрупкого губчатого золота однозначно свидетельствует о близости коренного источника, пространственно приуроченного к зоне глубинного разлома. По результатам изучения минералого-геохимических особенностей россыпного золота выдвинуто предположение о формировании на данном объекте золоторудной минерализации типа Куранах. Доказательством этого положения послужило выявленное сходство типоморфных признаков россыпного золота рек Бол. Патома и Каменка (Уринский антиклинорий) с золотом Куранахского рудного поля, а именно наличие губчатых форм золота, присутствие в золотинах микровключений теллуридов, селенидов, фосфатов и силикатов с редкоземельными элементами и элементов-примесей Hg, Se, Te, Pb, Fe, Mn, Cr, Sn, Cl, что послужило основанием прогнозировать коренные источники золото сульфидно-кварцевой формации. Выявленное сходство минералого-геохимических признаков россыпного золота Уринского антиклинория с золотом Куранахского рудного поля, и в первом приближении, их геологического развития позволяет прогнозировать на исследуемой территории золоторудные источники куранахского типа, характерные для месторождений Центрального Алдана.

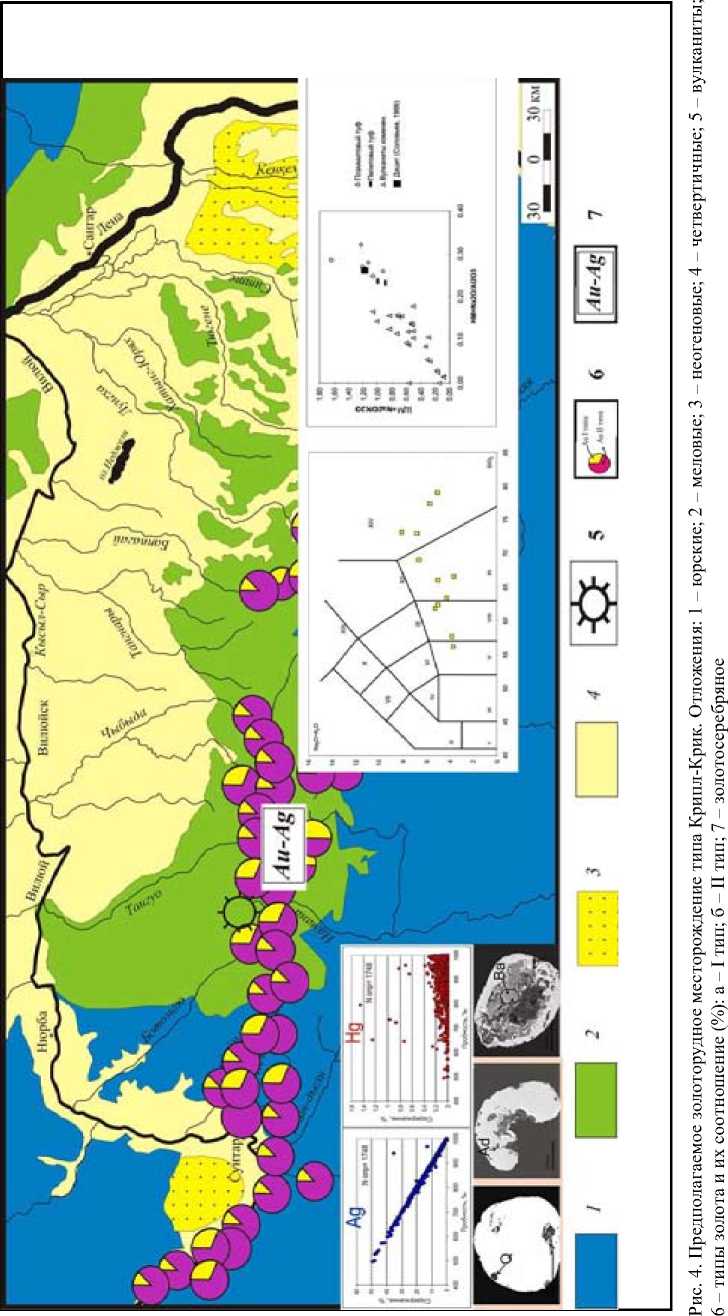

Третий перспективный объект на поиски золоторудных источников выделяется в зоне Кемпедяйских дислокаций. Здесь на основе выявления индикаторных признаков россыпного золота, характерных для оруденений золотосеребряной формации, прогнозируется месторождение типа Крипл-Крик. О наличии золоторудных источников в зоне Кемпедяйских дислокаций свидетельствует обнаружение в аллювиальных отложениях Лено-Вилюйского междуречья (истоки рек Намана, Кемпендяй, Чебыда, Тонгуо, Ботомоу) крупного (до 2 мм) золота, которое не переносится на большие расстояния. Выявленные индикаторные признаки россыпного золота – низкая и средняя пробность (600 – 800 ‰), широкий набор элементов-примесей (Pb, As, Sb, Zn, Cu и др.), неизмененное внутреннее строение (монозерна, крупнозернистое, двухфазное золото и др.) – характерны для оруденений золотосеребряной формации (рис. 4), что позволяет впервые выделять на исследуемой территории перспективный участок на поиски таких ме- – 916 –

л

Рис. 3. Предполагаемое золоторудное месторождение типа Куранах в истоках рек Б. Патом, Каменка

Fig. 3. Estimated gold deposit of Kuranakh type in the sources of the B. Patom, Kamenka rivers

Fig. 4. Estimated gold deposit of Cripple Creek type. Deposits: 1 – Jurassic; 2 – cretaceous; 3 – Neogene; 4 – Quaternary; 5 – volcanites; 6 – types of gold and their ratio (%): a – I type; b – II type; 7 – gold-silver сторождений. Подтверждением этому служат также данные предшественников (Ченцов, 1960; Охлопков, 1962; Ганин, 1965; Выриков и др., 1965; Кирина, 1966; Киселев, 1970), ими в отложениях ранней юры и мела обнаружены золотоносные кварц-кальцит-баритовые жилы (Au до 1,4 г/т). В этих жилах выявлены рудные минералы – пирит, магнетит, галенит, сфалерит, халькопирит. Более того, в русловом аллювии, наряду с аномально высокими содержаниями золота, ими установлено широкое распространение неокатанных зерен барита, гематита и халцедоновидного кварца, что дополнительно указывает на наличие коренного источника золотосеребряной формации. Происхождение таких рудопроявлений ими объяснялось процессами проявления кислого вулканизма раннеюрского и мелового возраста, что позднее подтвердилось и нашими исследованиями. Нами установлено, что максимальные концентрации россыпного золота пространственно совпадают с полями развития вулканических образований андезит-дацитового состава, залегающих на нижнемеловых отложениях, найденных в зоне Кемпен-дяйских дислокаций [11]. По результатам спектрального анализа вулканитов обнаружено, что как в вулканитах, так и в низкосреднепробном золоте отчетливо прослеживается устойчивая Ag-Pb-Zn-Cu геохимическая ассоциация, что позволило установить парагенетическую связь эпитермального золотосеребряного оруденения с вулканизмом и обосновать формирование в зоне Кемпендяйской дислокации месторождений золотосеребряной формации [12]. Сравнение геологического развития территории востока Сибирской платформы (Вилюйский палеорифт) с Северо-Американской (Скальный палеорифт), где аналогично во внутриконтинентальном рифте проявлена вулканическая деятельность андезит-дацитового состава и образовано крупное месторождение золотосеребряной формации Крипл-Крик, послужило основанием выдвинуть предположение о формировании такого же типа месторождений в зоне Кемпендяйских дислокаций.

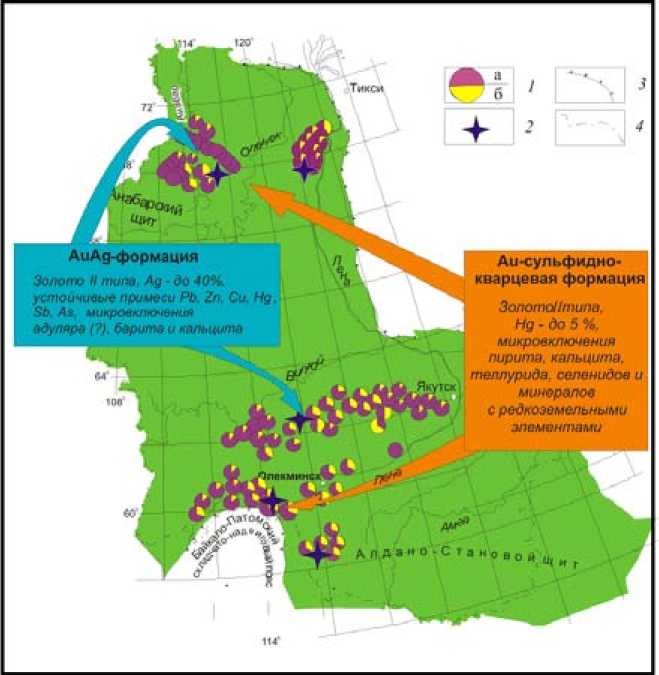

Таким образом, сопоставление минералого-геохимических особенностей россыпного золота и закономерности его распределения с золотом Северо-Американской платформы, а также с особенностями развития геологии этих регионов позволило впервые предположить формирование крупных Mz-Kz-месторождений золотосульфидно-кварцевой формации типа Карлин в Молодо-Попигайской системе разломов (Уджинский палеорифт), типа Куранах в зоне сочленения Уринского антиклинория с северо-восточной частью Байкало-Патомского надвигового пояса, а золотосеребряной формации типа Крипл-Крик в пределах Кемпендяйских дислокаций (Вилюйский палеорифт) (рис. 5).

Статья подготовлена по результатам проекта «Стратегически важные виды минерально-сырьевых ресурсов и особенности геологического строения инвестиционнопривлекательных территорий Республики Саха (Якутия): металлогения, тектоника, магматизм, геоэкология, совершенствование поисковых и прогнозных технологий» Программы комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на развитие её производительных сил и социальной сферы на 2016-2020 годы.

Рис. 5. Местонахождение прогнозируемых золоторудных месторождений типа Карлин и Крипл-Крик (восток Сибирской платформы): 1 – типы золота и их соотношения (%): а – I тип: размер 0,1-0,25 мм, пробность >900 ‰; б – II тип: размер > 0,25 мм, пробность 600-800 ‰; 2 – места обнаружения рудного золота; 3 – фронт фанерозойских орогенных поясов; 4 – граница Республика Саха (Якутия)

Fig. 5. Locations of predicted gold deposits of Carlin and Cripple Creek types (East Siberian platform): 1 – types of gold and their ratio (%): a – I type; size 0,1-0,25 mm, fineness >900 ‰; b – II type, size >0,25 mm, fineness 600-800 ‰; 2 – places of gold discovery; 3 – boundary of the Phanerozoic orogenic belts; 4 – border of the Republic of Sakha (Yakutia)

Список литературы О возможности формирования крупных золоторудных месторождений мезозойского этапа рудообразования (восток Сибирской платформы)

- Тимофеев В.И. О россыпной золотоносности бассейна р. Вилюй. Разведка и охрана недр, 1965, (6), 1-5

- Трушков Ю.Н., Избеков Э.Д., Томская А.И., Тимофеев В.И. Золотоносность Вилюйской синеклизы и ее обрамления. Новосибирск: Наука, 1975. 149 с

- Шпунт Б.Р., Шамшина Э.А., Шаповалова И.Г. Докембрий Анабаро-Оленекского междуречья. Новосибирск: Наука, 1976. 142 с

- Михайлов В.А. Источники питания металлоносных отложений Вилюйской синеклизы: Автореф. дис. … канд. геол.-мин. наук. ТГУ, Томск, 1990. 20 с

- Зверев В.Н. Условия золотоносности Вилюйского района. Известия Геолкома. 1925, 44 (5), 539-562

- Истомин И.Н., Мишнин В.М. К проблеме поисков месторождений металлов платиновой группы в Якутии. Вестник Госкомгеологии РС (Я), 2003, 2 (5), 13-27

- Никифорова З.С., Герасимов Б.Б., Глушкова Е.Г., Каженкина А.Г. Золотоносность востока Сибирской платформы: россыпи-коренные источники. Геология рудных месторождений, 2013, 55 (4), 305-319

- Милановский Е.Е. Рифтогенез в истории Земли (рифтогенез на древних платформах). М., Недра, 1983. 280 с

- Никифорова З.С., Базилевская Р.В., Герасимов Б.Б. О находках рудного золота в бассейне р. Эбелях, северо-востока Сибирской платформы. Отечественная геология, 2006, (5), 48-52

- Константинов В.В. Золоторудные провинции мира. М.: Научный мир, 2006. 355 с

- Никифорова З.С., Ивенсен Г.В., Филиппов В.Е. Проявления вулканической деятельности на Лено-Вилюйском междуречье и ее связь с золотым оруденением. Международный Симпозиум Крупные магматические провинции Азии, мантийные плюмы и металлогения. Новосибирск. 2007, 182-184

- Никифорова З.С., Ивенсен Г.В. К вопросу формирования эпитермальных месторождений золота на территории Лено-Вилюйского междуречья. Рудогенез. Матер. международной конференции. Миасс, 2008, 203-206