О возможности гармонизации распределительных отношений в стратифицированном обществе

Автор: Дегтярв Геннадий Матвеевич, Носов Виктор Николаевич

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Феномены социального развития

Статья в выпуске: 2 (7), 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена возможность гармоничного распределения получаемого дохода от производственной деятельности в условиях хозяйства рыночного типа. В основу гармонизации положена закономерность функционирования открытых динамических систем (ОДС) живой и неживой природы в режиме саморегуляции (модель «D -SELF»). Авторы предлагают использовать указанную закономерность при распределении доходов в стратифицированном обществе. Модель «D -SELF» позволяет определить область взаимоприемлемых соотношений в распределении доходов от валового регионального продукта субъектов экономического процесса, которая должна учитываться в разработке контрактных условий, коллективных договоров и бюджетном процессе.

Бюджетный процесс, валовый региональный продукт, модель "d -self", открытые динамические системы (одс), стратифицированное общество

Короткий адрес: https://sciup.org/14042448

IDR: 14042448 | УДК: 658.155.2

Текст научной статьи О возможности гармонизации распределительных отношений в стратифицированном обществе

Terra Humana

Нынешнее руководство России связывает гармонизацию распределительных отношений в стране с ликвидацией бедности, социальной ответственностью бизнеса и экономическим ростом. Однако еще К. Маркс, в притче о сапожнике Гансе и принце Фердинанде, указывал на разные возможности персонажей социума. А один из творцов «германского чуда»

Ф. Хайек утверждал, что понятие социальной справедливости – мифологема социалистов1 поскольку «социализм просто-напросто не может выполнить свои обещания». При этом Хайек ссылается на естественные биологические законы как прототип социальных законов рынка. В качестве свежего примера, опровергающего вывод лауреата Нобелевской премии, может служить скандал, разразившийся в США после выплаты председателю совета директоров Нью-Йоркской фондовой биржи Ричарду Гроссо годовой зарплаты в размере 139,5 млн долларов2. Американское общественное мнение посчитало такое вознаграждение несправедливым и выразило такой бурный протест, что люди, которые сами назначили такую сумму, вынудили Гроссо уйти в отставку, несмотря на то, что он вернул почти всю полученную сумму.

Неизвестно, было это случайным совпадением или специально спланированной акцией, но в день отставки Гроссо два американских биолога опубликовали результаты прямого модельного эксперимента, которые свидетельствуют о том, что элементарное чувство социальной справедливости есть даже у приматов-капуцинов. В ходе эксперимента приматов приучили получать кусочек огурца за камешек (модель бартерной сделки). Животные охотно меняли камешки на этот овощ. Но когда условия сделки изменили и одной особи стали за камешек давать виноградину, а другой продолжали давать кусочек огурца, идиллия исчезла. Животное быстро осознало явные признаки дискриминации и стало выражать свой протест отказом съедать «купленную» порцию огурца. При этом в 40% случаев оно вообще перестало «покупать» огурцы. А когда одной обезьяне стали давать виноградину «бесплатно», другая стала просто выбрасывать свои камешки и только в 20% случаев соглашалась на обмен.

О существовании подсознательного чувства справедливости говорят и результаты эксперимента со случайными прохожими, которым предлагали поделить между собой $10 в соотношении, которое, по условиям опыта, задавал один из участников (банкомет)3. При согласии с условиями раздела каждый получал свою долю, в противном случае деньги не получал никто. Результаты показали, что большинство участников приходило к согласию, когда сумма делилась поровну, а если банкомет предлагал условия раздела в свою пользу, они предпочитали ничего не получать, наказывая тем самым его за жадность. Экспериментаторы понимали, что, если сумма для раздела была бы значительно больше, результат мог бы быть иным. Вместе с тем даже этот подкупающий своей откровенностью и простотой эксперимент подтверждает наличие у людей подсознательного чувства справедливости.

Действительно, согласно антропоцентрическому взгляду на эволюцию биосферы, человек является вершиной эволюции (или творения). Но по фактическим данным биологии этот взгляд не представляется безусловным по причине того, что человек, хотя и находится на вершине пирамиды жизни, сам встроен в единую трофическую цепь биосферы. Иными словами, человек и человечество в биосфере не самодостаточны, а зависимы от про-

Общество

дуктивности биосферы. С точки зрения самодостаточности (независимости), такими организмами на Земле являются только бактерии, и они же создают условия для существования всего разнообразия живого в биосфере. Все остальное взаимосвязано по трофическим цепям. Кроме того, и по количеству особей (~1030), и по массе органического углерода (~1018 г Сорг) они превосходят любые организмы биосферы4. Так устроена естественная биосфера. Человек, выделившись из нее, создал рукотворную среду своего обитания – социосферу и техносферу. Последние не всегда вписываются в требования естественной среды обитания; они еще и порождают в своей среде социальные конфликты, в том числе и на почве распределительных отношений. Об этом говорят данные социологических исследований последних лет5.

Так, по данным различных авторов оценки, разрыв между доходами 10% бедных и богатых различается на порядки: по данным Всероссийского центра уровня жизни, он оценивается в 7 раз6, по данным А.Ю. Шевя-кова7 – в 40 раз, а по данным А.Г. Аганбегяна8 – в 200 раз! При этом автор считает, что «недостаток доходов от зарплаты и ограниченные возможности получения доходов от предпринимательства составляют 85% общих масштабов бедности в стране»9, а сложившаяся в России социальная система – барьер на пути ее экономического роста.

Так, если принять за 100% уровень заработной платы в Дании (являющийся наивысшим уровнем в мире), то в России он составляет только 4%. Автор считает, что худшее построение социальной сферы, с точки зрения социальной справедливости, трудно вообразить. Этот вывод он подкрепляет следующими данными: 10% богатых получают 20% всех государственных льгот, а 20% бедных – только 15% социальных льгот. А поскольку социальная сфера финансируется из налога на фонд заработной платы (~36%), то это не что иное, как «подножка» экономическому росту. Это превращает 40% предприятий России в убыточные, а бизнес заставляет уходить в тень. Попытка выправить положение введением плоской шкалы налогообложения фактически ничего не изменила10. О неблагополучии в социальной сфере говорит и структура расходов граждан России по сравнению со странами Запада: в России 70–75% расходов идет на жизнеобеспечивающие нужды, в то время как на Западе они составляют только 25%11.

Все это требует пересмотра устаревших подходов на основе новых теоретических и экономических фактов. К этому призывал и один из крупнейших американских экономистов Дж. К. Гэлбрейт12.

Terra Humana

Ниже мы остановимся на возможности мониторинга уровня социальной справедливости в распределительных отношениях на основе количественной оценки распределения доходов работодателей и наемной рабочей силы и обоснуем необходимость и возможность удержания ее на взаимоприемлемом уровне как для работодателя, так и для трудящихся. Это, по нашему мнению, позволит гармонизировать распределительные отношения в социально расслоенном обществе. Необходимость их гармонизации диктуется сложившимся социально-экономическим положением подавляющего большинства граждан России.

В основу заявленной возможности гармонизации распределительных отношений положена модель самоорганизации и саморегуляции открытых динамических систем (ОДС) – модель D–SELF13.

Ее название подчеркивает взаимосвязанность двух (Double) процессов в ОДС: самоорганизации (SELF-organization) и саморегуляции (SELFregulation). Уравнения данной модели явились результатом эмпирического обобщения наблюдаемых фактов в различных областях знания о динамике ОДС неживой и живой природы. Естественно возникает искушение испытать адекватность этих уравнений и на материалах из области экономики, поскольку экономика является типичной ОДС, характерная черта которой – непрерывный обмен энергией, веществом и информацией между внутренними подсистемами и внешней средой.

В данной статье мы хотим привлечь внимание экономистов к модели D– SELF и надеемся, что она поможет лучше понять смысл работы Н.Д. Кондратьева, в которой он вывел уровень дохода как константу экономической системы, связанную с наличным капиталом, активной рабочей силой и уровнем техники14. Модель позволяет ориентироваться в динамике потенциально возможной доходности экономической системы при данной занятости, наличном капитале и достигнутом уровне техники. Вместе с тем она ничего не говорит об условиях экономической активности работодателя и самодеятельного населения. А эта активность не в последнюю очередь зависит от сложившихся распределительных отношений и интуитивного понимания взаимодействующими субъектами социальной справедливости при распределении дохода от активной экономической деятельности.

Рассмотрим, в каких пределах это интуитивное понимание может удерживаться в динамическом равновесии. В соответствии с нашими представлениями, ОДС, обмениваясь энергией, веществом и информацией между внутренними подсистемами и внешней средой, перерабатывают их на попарно сопряженных, относительно собственных (инвариантных), частотах, характерных для каждого уровня структурной организации ОДС. При этом мы различаем только два режима функционирования ОДС:

– режим саморегуляции;

– режим самоорганизации.

Первый режим характеризуется тем, что перерабатывает варьирующие потоки субстанций путем изменения скорости их переработки. Второй реагирует на эти вариации изменением своей внутренней структуры при достижении некоторого предельного уровня потоков, с которыми ОДС уже не справляется в старой структурной организации15. Этот уровень определяется потенциальными возможностями конкретной системы, обеспечивающей их переработку. Причем, по достижении этого уровня, ОДС может выбрать только одну из возможностей: специализацию (дробление внутренних структур) или генерализацию (укрупнение существующих структур). В первом случае энтропия в ОДС падает (растет разнообразие и соответственно количество информации), во втором – растет (уменьшается разнообразие и соответственно количество информации)16. Такие

Общество

представления о динамике энтропии шире известной термодинамической трактовки.

Как показано на разнообразных материалах17, масштабный коэффициент в ОДС самой разной природы варьируется в довольно узких пределах от 2 до 6.

Модель, попарно связывая все существенные характеристики ОДС, дает нам основание считать, что таким же образом связаны доходы работодателя и наемной рабочей силы.

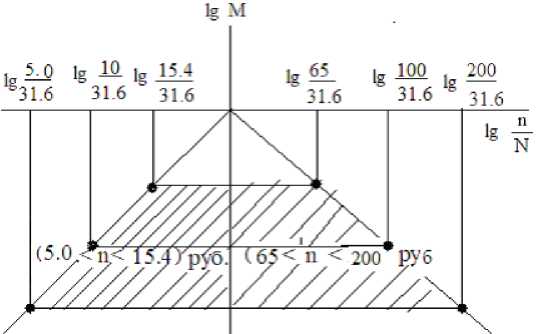

Чтобы проиллюстрировать возможность диагностики состояния распределительной системы по этой модели, воспользуемся данными по приросту доходов на 100 руб. валового регионального продукта (ВРП) в расчете на душу 10% от всего населения России, приведенными А.Ю. Шевяковым18: для бедных – на 5 руб., для богатых – на 200 руб. (разрыв в 40 раз). Теперь мы можем построить фазовую диаграмму состояния динамического равновесия (условного общественного согласия) по модели «D–SELF».

На рис. 1 приведена такая диаграмма. Согласно модели, сепаратриссы, диаграммы фазового состояния ОДС в логарифмических координатах относительно низкочастотных и высокочастотных характеристик процесса, всегда ортогональны и располагаются под углом в 450 к осям координат. Если нам известна текущая скорость процесса, то сепаратриссы располагаются в 1-й и 2-й четверти. Поскольку в данном случае нам неизвестна скорость приращения доходности ВРП, сепаратриссы симметрично располагаются в 3-й и 4-й четверти координатной плоскости. Ордината в этом случае представляет скорость в безразмерном виде, как отношение текущей скорости приращения дохода к максимально возможной при данном уровне техники, занятости и наличного капитала. Инвариантом для указанного распределения доходов будет сумма дох ода, р авная среднему геометрическому из приведенных крайних цифр ( 5 200 = 31,6 руб.).

Terra Humana

Поскольку в экономике России как ОДС никаких существенных изменений в распределительной системе в указанный период не произошло, даже после введения плоской шкалы налогообложения19 это соотношение будем считать постоянным. Иными словами, экономика России пока продолжает работать в режиме саморегуляции, несмотря на такой разрыв в доходах. Однако так долго продолжаться не может, поскольку фазовая траектория экономики страны находится у предельной нижней черты области саморегуляции (см. рисунок) и социальное самочувствие граждан страны не улучшается20. Такое положение фазовой траектории ОДС свидетельствует о тенденции к дальнейшему снижению экономической активности наемной рабочей силы. Действительно, на диаграмме отбита область, в которой экономические интересы работодателя и наемного работника находятся в пределах взаимоприемлемых соотношений. Зона динамического равновесия экономических интересов для каждого слоя субъектов экономической деятельности может быть уточнена путем учета пределов изменения масштабного коэффициента (от 2 до 6) между медианными показателями доходности в каждом из социальных слоев (стратах)21.

Рис. 1. Диаграмма состояния динамического равновесия (условного общественного согласия) по модели D-SELF.

Применимость масштабного коэффициента к области экономики оправдана тем, что он получен в результате эмпирического обобщения процессов стратификации (дробления) в ОДС различной природы22.

Из приведенной диаграммы видно, что социальные условия будут динамически устойчивы при следующем распределении доходов: для беднейшей категории граждан – в пределах 5,0 руб. < n < 15,4 руб., для богатой – 65 руб. < n < 200 руб. Эти соотношения всегда должны удерживаться у средней геометрической величины произведения доходов полярных сторон, то есть в размере 31,6 руб. как эталона. Тогда мониторинг распределительной системы может быть сведен к отслеживанию постоянства этого инварианта государством на контрактной основе, а профсоюзами – на основе закрепленной величины инварианта в коллективных договорах. При этом согласованный инвариант доходности будет опираться на объективную оценку уровня доходности при данном уровне техники, занятости и активной части капитала23. Естественно, величина инварианта распределительной системы будет изменяться с изменением параметров, определяющих инвариант доходности данного экономического субъекта в ОДС. Указанные пределы можно трактовать как область саморегуляции, поскольку при уменьшении доходности беднейших слоев за указанную нижнюю границу растет социальная напряженность, а при приближении к верхней (что означает нижнюю границу доходности работодателя) работодатель не будет заинтересован в модернизации производства на инновационной основе. Приведенная диаграмма не является истиной в последней инстанции. Авторы могут только надеяться на то, что экономисты разовьют изложенные идеи, используя конкретные социологические и экономические факты. Диаграмма указывает направление поиска общественного консенсуса на объективной основе и проясняет, почему в развитых странах соотношения доходов между 10% беднейших и богатых колеблются в пределах 10–20. Вероятно, такое соотношение уровней доходности полярных слоев в этих странах наилучшим образом удовлетво-

Общество

ряет экономическим интересам этих слоев и способствует, тем самым, общественному согласию.

Заметим, что интуитивно близкую к изложенной модели распределительную систему практически внедрял в ЗАО МНТК «Микрохирургия глаза» С.Н. Федоров, сделав своих сотрудников совладельцами предприятия и связав всю систему оплаты труда снизу доверху с доходами нижнего звена сотрудников в постоянных соотношениях.

В заключение авторы выражают надежду, что их сообщение привлечет более пристальное внимание экономистов к модели Н.Д. Кондратьева24 и модели «D–SELF»25. Первая, по нашему мнению, может лечь в основу мониторинга динамики рентабельности экономики рыночного типа, вторая – в основу мониторинга динамики распределительных отношений в государстве. Учитывая эти общие закономерности ОДС, можно объективно оценивать, в каких пределах допустимо управлять экономической активностью взаимодействующих субъектов, которая зависит от взаимосвязанных параметров инварианта динамики экономической системы рыночного типа26 и инварианта распределительной системы в обществе27. Естественно, социально ориентированное государство должно так отрегулировать распределительную систему, чтобы эти отношения были гармоничными и стимулировали активную деятельность как предпринимателей, так и наемных работников. Разумеется, это не все, что необходимо учитывать при управлении государством и бюджетном процессе, однако поднятые проблемы играют далеко не последнюю роль при создании более комфортных условий для жизни в России.

-

1 Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. – М., 1992. – С. 304.

-

2 Фролов Ю. Чувство справедливости у людей и обезьян. По материалам иностранной печати // Наука и жизнь. – 2006. – № 1. – С. 107–109.

-

3 Там же.

-

4 Заварзин Г. А. Бытие и развитие: эволюция, сукцессия, хаэссиетас // Вестник РАН. – 2007. – Т. 77. – № 4. – С. 334.

-

5 Шевяков А. Ю. Социальная политика и реформирование распределительных отношений // Вестник РАН. – 2007. – Т. 77. – № 3. – С. 194–204; Львов С. В. «Бедность» и «богатство»: что вкладывают в эти понятия россияне? // Вестник РАН. – 2007. – Т. 77. – № 7. – С. 579–583; Юревич А. В., Цапенко И. П. Социопсихологическое состояние современного российского общества // Вестник РАН. – 2007. – Т. 77. – № 5. – С. 387–395; Аганбегян А. Г. Социально-экономическое развитие России. – М., 2006; Петухов В. В. Социальное самочувствие россиян // Вестник РАН. – 2007. – Т. 77. – № 6. – С. 492–497.

-

6 Юревич А. В., Цапенко И. П. Социопсихологическое состояние современного российского общества // Вестник РАН. – 2007. – Т. 77. – № 5. – С. 387–395.

Terra Humana

-

7 Шевяков А. Ю. Социальная политика и реформирование распределительных отношений // Вестник РАН. – 2007. – Т. 77. – № 3. – С. 194–204.

-

8 Аганбегян А. Г. Социально-экономическое развитие России. – М., 2006.

-

9 Там же.

-

10 Шевяков А. Ю. Социальная политика и реформирование распределительных отношений // Вестник РАН. – 2007. – Т. 77. – № 3. – С. 194–204.

-

11 Аганбегян А. Г. Социально-экономическое развитие России. – М., 2006.

-

12 Galbraith J. K. A History of Economics. The Past as Present. – London, Hamish Hamilton, 1987.

-

13 Дегтярев Г. М. и др. Модель генезиса и саморегуляции периодических структур в геосферах // Изв. ВГО. – 1990. – Т. 122. – Вып. 3. – С. 220; Дегтярев Г. М. и др. Пространственно-временная симметрия в открытых динамических системах (Модель D–SELF). / ДАН СССР. – 1990. – Т. 315. – № 5. – С. 1108; Цветков О. В., Дегтярев Г. М., Смирнова Е. П. Вариант модели Ходжкина–Хаксли с сокращенным числом параметров. / Биофизика. – 1998. – Т. 43. – Вып. 1. – С. 109.

-

14 Кондратьев Н. Д. Модель экономической динамики капиталистического хозяйства // Проблемы экономической динамики. – М., 1989. – С. 412–414.

-

15 Дегтярев Г. М. и др. Модель генезиса и саморегуляции периодических структур в геосферах // Изв. ВГО. – 1990. – Т. 122. – Вып. 3. – С. 220; Дегтярев Г. М. и др. Пространственно-временная симметрия в открытых динамических системах (Модель D–SELF). / ДАН СССР. – 1990. – Т. 315. – № 5. – С. 1108 ; Цветков О. В., Дегтярев Г. М., Смирнова Е. П. Вариант модели Ходжкина–Хаксли с сокращенным числом параметров // Биофизика. – 1998. – Т. 43. – Вып. 1. – С. 109.

-

16 Цветков О. В., Дегтярев Г. М. Информационный инвариант открытых динамических систем // Большой взрыв: сказка или реальность? – СПб., 2006. – С. 106–112.

-

17 Дегтярев Г. М. и др. Модель генезиса и саморегуляции периодических структур в геосферах // Изв. ВГО. – 1990. – Т. 122. – Вып. 3. – С. 220.

-

18 Шевяков А. Ю. Социальная политика и реформирование распределительных отношений // Вестник РАН. – 2007. – Т. 77. – № 3. – С. 194–204.

-

19 Там же.

-

20 Шевяков А. Ю. Социальная политика и реформирование распределительных отношений // Вестник РАН. – 2007. – Т. 77. – № 3. – С. 194–204; Львов С. В. «Бедность» и «богатство»: что вкладывают в эти понятия россияне? // Вестник РАН. – 2007. – Т. 77. – № 7. – С. 579–583; Юревич А. В., Цапенко И. П. Социопсихологическое состояние современного российского общества // Вестник РАН. – 2007. – Т. 77. – № 5. – С. 387–395; Аганбегян А. Г. Социально-экономическое развитие России. – М., 2006; Петухов В. В. Социальное самочувствие россиян // Вестник РАН. – 2007. – Т. 77. – № 6. – С. 492–497.

-

21 Цветков О. В., Дегтярев Г. М., Смирнова Е. П. Вариант модели Ходжкина–Хаксли с сокращенным числом параметров. / Биофизика. – 1998. – Т. 43. – Вып. 1. – С. 109.

-

22 Дегтярев Г. М. и др. Модель генезиса и саморегуляции периодических структур в геосферах // Изв. ВГО. – 1990. – Т. 122. – Вып. 3. – С. 220.

-

23 Кондратьев Н. Д. Модель экономической динамики капиталистического хозяйства // Проблемы экономической динамики. – М., 1989. – С. 412–414.

-

24 Там же.

-

25 Дегтярев Г. М. и др. Модель генезиса и саморегуляции периодических структур в геосферах // Изв. ВГО. – 1990. – Т. 122. – Вып. 3. – С. 220.

-

26 Кондратьев Н. Д. Модель экономической динамики капиталистического хозяйства. / Проблемы экономической динамики. – М., 1989. – С. 412–414.

-

27 Дегтярев Г. М. и др. Пространственно-временная симметрия в открытых динамических системах (Модель D–SELF) // ДАН СССР. – 1990. – Т. 315. – № 5. – С. 1108.

Общество

Список литературы О возможности гармонизации распределительных отношений в стратифицированном обществе

- Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М.: Новости при участии изд-ва «Catalaxy», 1992.

- Фролов Ю. Чувство справедливости у людей и обезьян. По материалам иностранной печати. 2006. Наука и жизнь. № 1.

- Заварзин Г.А. Бытие и развитие: эволюция, сукцессия, хаэссиетас. Вестник РАН, т. 77, № 4, 2007.

- Шевяков. А.Ю. Социальная политика и реформирование распределительных отношений. Вестник РАН, 2007, т. 77. № 3.

- Львов. С. В. «Бедность» и « богатство»: что вкладывают в эти понятия россияне? Вестник РАН, 2007 т. 77. № 7.

- Юревич А. В., Цапенко И. П. Социопсихологическое состояние современного российского общества. Вестник РАН, 2007 т. 77. № 5.

- Аганбегян А.Г. Социально-экономическое развитие России. М.: Дело, 2006.

- Петухов В.В. Социальное самочувствие Россиян. Вестник РАН, 2007, т. 77. № 6, с. 492-497

- Galbraith J. K. A History of Economics. The Past as Present. London, Hamish Hamilton, 1987.

- Дегтярёв Г.М. и др. Модель генезиса и саморегуляции периодических структур в геосферах.//Изв ВГО, 1990. Т. 122, вып. 3, с. 220.

- Дегтярёв Г.М. и др. Пространственно-временная симметрия в открытых динамических системах (Модель D-SELF).//ДАН СССР. 1990, т. 315. №5. с. 1108.

- Цветков О.В., Дегтярёв Г.М., Смирнова Е.П. Вариант модели Ходжкина -Хаксли с сокращённым числом параметров.//Биофизика. 1998, т. 43, вып.1, с. 109.

- Кондратьев Н.Д. Модель экономической динамики капиталистического хозяйства.//В сб. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика. 1989, с. 412-414.

- Цветков О. В., Дегтярёв Г.М. Информационный инвариант открытых динамических систем.//В сб. статей «Большой взрыв: сказка или реальность?» СПб.: Астерион, 2006, с. 106 -112.

- Дегтярёв Г.М. и др. Пространственно-временная симметрия в открытых динамических системах (Модель D-SELF).//ДАН СССР. 1990, т. 315. №5. с. 1108.

- Цветков О.В., Дегтярёв Г.М., Смирнова Е.П. Вариант модели Ходжкина -Хаксли с сокращённым числом параметров.//Биофизика. 1998, т. 43, вып.1, с. 109.

- Кондратьев Н.Д. Модель экономической динамики капиталистического хозяйства.//В сб. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика. 1989, с. 412-414.

- Цветков О. В., Дегтярёв Г.М. Информационный инвариант открытых динамических систем.//В сб. статей «Большой взрыв: сказка или реальность?» СПб.: Астерион, 2006, с. 106 -112.