О возможности сопряжения спутниковых и наземных оптических измерений в области пульсирующих сияний

Автор: Сафаргалеев В.В., Шибаева Д.Н., Сергиенко Т.И., Корнилов И.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 14, 2009 года.

Бесплатный доступ

В работе обсуждается возможность детального сопоставления данных спутника CLUSTER c данными по пульсирующим пятнам, зарегистрированным телевизионной камерой в обсерватории Ловозеро во время пролета спутника через область магнитосферы, связанную с полем зрения камеры. Ионосферные проекции спутника рассчитывались по моделям Т89, Т96 и Т01. Показано, что в ситуации, когда априори известны лишь уровень геомагнитной активности и характеристики межпланетной среды, проектирование позволяет определенно судить только о том, попадает спутник в область пульсирующих сияний или нет. Разброс при проектировании в разных моделях не меньше характерных размеров пульсирующих пятен и может достигать 100 км. Соответствующее этому расстоянию время полета спутника составляет ~4 мин. Такая большая пространственная и временная неопределенность не позволяет произвести детальное сопоставление спутниковых данных с наземными оптическими измерениями без априорной информации, например, о характере высыпаний над пятном, как это делалось другими авторами в случае авроральных дуг. Ситуация еще более осложняется, если спутник находится в области сильно вытянутых магнитных силовых линий.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103372

IDR: 142103372 | УДК: 550.385

Текст научной статьи О возможности сопряжения спутниковых и наземных оптических измерений в области пульсирующих сияний

Информация со спутников , производящих изме рения параметров плазмы и геомагнитного поля в различных областях околоземного космического пространства , открывает широкие возможности для всестороннего исследования происходящих здесь геофизических явлений . Особенно перспективны мультиспутниковые проекты (CLUSTER и THEMIS), поскольку одновременные измерения в разнесенных точках идентичными инструментами позволяют ус пешно разделять пространственные и временные вариации . Ценность спутниковых данных будет еще выше , если удастся сопрячь измерения не только по времени , но и в пространстве . Как известно , в кос мической плазме часть информации переносится вдоль магнитного поля заряженными частицами и волнами альфвеновского типа . Поэтому здесь и да лее под пространственным сопряжением понимает ся нахождение сопрягаемых объектов на одной и той же геомагнитной силовой линии .

Геомагнитные силовые линии обеспечивают связь магнитосферы с ионосферой. Сопоставление ионосферных явлений со спутниковыми измерениями может существенно расширить арсенал методов и средств изучения явлений, протекающих в магнитосферно-ионосферной системе. Поскольку альфве-новские волны, попадая из магнитосферы в ионосферу, имеют свойство «растекаться» по ионосферному волноводу, наиболее перспективным представляется использование для совместного анализа явлений, вызванных высыпающимися заряженными частицами. В отличие от волн, производимые высы- паниями эффекты привязаны к конкретным силовым трубкам и могут быть легко идентифицированы при помощи ионосферных радаров или оптическими методами. В данной работе речь пойдет об оптических явлениях – полярных сияниях.

Сопоставить спутниковые и наземные оптиче ские данные несложно , если речь идет о низкоорби тальных аппаратах . В качестве примера приведем работы [Sandholt, Farrugia, Cowley, et al., 2000; Sato, Wright, Carlson, et al., 2004.; Safargaleev, Kozlovsky, Sergienko, et al., 2008]. Спутники типа DMSP и FAST пролетают над сияниями на относительно небольшой высоте – от нескольких сотен до первых тысяч километров . На этих расстояниях основной вклад в геомагнитное поле вносит собственное поле Земли , так что форма силовой линии здесь слабо подвержена плохо учитываемому влиянию магнито сферных токов . Логично предположить , что в магни тосфере это влияние велико . При этом форма силовой линии зависит не только от расстояния до Земли ( чем дальше в хвост магнитосферы , тем вытянутее сило вые линии ), но и от уровня геомагнитной активности . Оба фактора затрудняют определение положения подошвы силовой линии , на которой находится спут ник ( далее по тексту – « проекции спутника »), отно сительно участка ионосферы , где в это время произ водятся измерения . Тем не менее , с момента запуска проекта CLUSTER было предпринято небольшое число попыток совместного использования данных наземных оптических и спутниковых наблюдений .

В работе [Figueiredo, Marklund, Karlsson, et al., 2005] исследовалось распределение продольных электрических полей в окрестности вытянутых в азимутальном направлении авроральных структур шириной около 50 км. Спутники CLUSTER находились на относительно небольшом удалении от ионосферы (3–5 RE), и авторы сочли возможным ограничиться учетом только собственного поля Земли, взяв за основу модель IGRF (International Geomagnetic Reference Field). По оценкам авторов, погрешность при проектировании спутника могла достигать 3– 4° по широте (около 400 км). Поэтому наиболее важные заключения о связи областей ускоренных вверх или вниз электронов с областями ослабленного или усиленного свечения носили предположительный характер.

Еще один случай сопряжения наземных оптиче ских и спутниковых измерений представлен в ра боте [Aikio, Mursula, Buchert, et al., 2004]. Для про екции спутников CLUSTER, пролетавших на высо те 22 000 км (~4.4 R E ), применялась модель Цыга ненко T89. В течение нескольких минут спутники пересекли две дуги . Для того чтобы добиться луч шего соответствия со спутниковыми данными при пересечении второй дуги , авторам пришлось изме нить входной параметр модели ( увеличить значение индекса K р с 3 до 5), мотивируя это тем , что вторая дуга появилась в результате развития псевдобрейка - па . Отметим , что в работе [Amm, Aikio, Bosqued, et al., 2003], посвященной тому же случаю пролета CLUSTER над северной частью Скандинавского полуострова , проектирование осуществлялось также по модели Т 89, но при неизменном K р =3. В резуль тате совместного анализа наземных радарных и спутниковых данных в этой работе был обнаружен сдвиг границы между замкнутыми и разомкнутыми силовыми линиями относительно области обраще ния конвекции .

Таким образом , в обеих процитированных выше работах положение CLUSTER относительно области ионосферы , где проводились оптические измерения , определялось сначала посредством проектирования вдоль силовой линии , а затем корректировалось исхо дя из априори известной информации о характере вы сыпаний , продольных полей и токов над структурами типа дискретных дуг полярных сияний . Априорные знания привлекались также в работе [Pitout, Escoubet, Lucek, 2004], где анализировался случай сопряжения CLUSTER с радаром EISCAT на Шпицбергене .

Правомерен вопрос : можно ли обойтись без ап риорной информации ? Ситуация , когда априорные знания отсутствуют , может возникнуть , например , при попытке сопряжения спутника с пульсирующи ми сияниями . По сравнению с дискретными дугами , это явление представляется практически не иссле дованным не только из космоса , но даже с поверх ности Земли . Насколько соответствуют пульсирую щим образованиям те характеристики плазмы и по лей , которые будут выделены из спутниковых дан ных исходя исключительно из результатов проекти рования ? Попытка ответить на этот вопрос пред принята в настоящей статье .

Цель работы формулируется следующим образом: используя современные модели магнитосферы, произвести максимально корректное сопоставление положения спутника CLUSTER с пульсирующими полярными сияниями в окрестности подошвы силовой трубки, на которой в этот момент находится спутник. Оценить количественно и качественно, насколько отличаются проекции в различных моделях и скажется ли существенно эта разница на однозначности интерпретации спутниковых данных. При исследовании использовались данные телевизионных наблюдений субавроральной обс. Ловозеро. Мы сознательно не привлекали к анализу данные спутников CLUSTER, ограничившись лишь их пространственными координатами.

Методика

В работе [Figueiredo, Marklund, Karlsson, et al., 2005] среди факторов , влияющих на точность сопос тавления спутниковых и оптических измерений , отмечалась удаленность дуги полярных сияний от зенита камеры . Действительно , при использовании широкоугольного объектива типа « рыбий глаз » про странственные искажения тем больше , чем ближе сияния к горизонту . Несмотря на то , что в рассмот ренном случае траектория спутника проходила вблизи зенита обсерватории , для повышения точно сти сопоставления мы провели так называемую гео метрическую калибровку камеры для конкретного интервала наблюдений .

Под геометрической калибровкой камеры здесь подразумевается комплекс процедур, которым подвергается не само физическое устройство, а полученный с его помощью снимок участка неба. Для калибровки выбирается кадр с максимально видимым количеством звезд. При помощи специально разработанного пакета программ добиваются наилучшего совмещения звезд на снимке со звездами из входящего в состав пакета звездного атласа. Результатом совмещения является формула, которая, будучи примененной к любому другому кадру, ставит в соответствие каждому пикселю изображения точку на координатной плоскости. Знание координат каждого пикселя позволяет с большой точностью совместить сияния с любым другим объектом, координаты которого также известны. Мы использовали пакет программ, подготовленный для калибровки камер скандинавской оптической сети ALIS (Auroral Large Imaging System). С методикой калибровки можно ознакомиться на сайте ALIS .

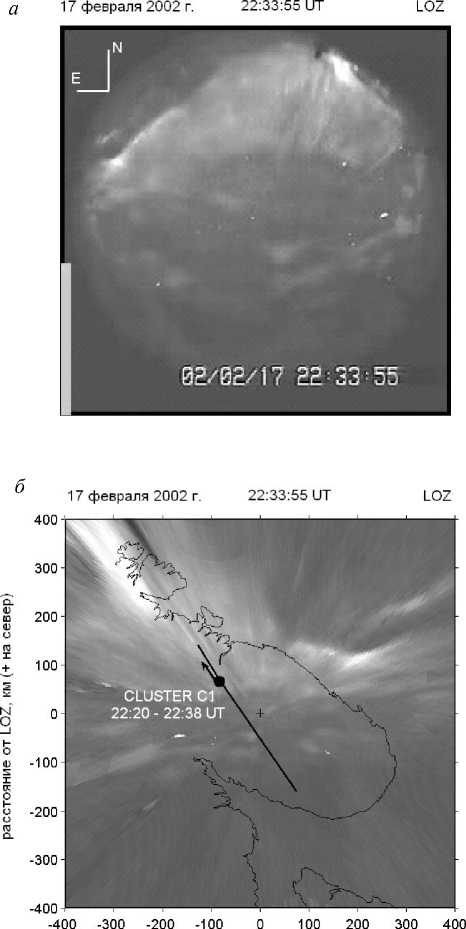

Координаты пикселя зависят от предполагаемой высоты сияний . В данной работе нас не интересовало абсолютное значение этого параметра . Важно было лишь то , чтобы и сияния , и проекция спутника распо лагались на одной высоте . Зная координаты всех пик селей изображения и подошвы силовой линии спутни ка на высоте сияний , несложно совместить сияния и проекцию спутника на одном изображении , не ограни чивая себя областью зенита . Пример совмещения на высоте 100 км приводится на рис . 1. Фрагмент траек тории соответствует интервалу 22:20–22:38 UT, форма сияний соответствует моменту времени 22:33:55:UT, положение проекции спутника в этот момент показа но черным кружком , стрелка указывает направление движения . Здесь же для наглядности нанесен контур

расстояние от LOZ, км (+ на восток)

Рис . 1. Оригинальный кадр ( а ) и его проекция на гори зонтальную плоскость с учетом результатов геометриче ской калибровки ( б ). Отрезок прямой – спроектированный на сияния фрагмент траектории спутника С 1. Черным кружком отмечена проекция спутника в момент времени , когда сделан снимок . Стрелка показывает направление движения .

береговой линии Кольского полуострова .

На следующем этапе исследования рассчитыва лись координаты подошвы силовой линии , на кото рой в данный момент времени находится спутник . Положение спутника в пространстве определяется при помощи спутниковых навигационных систем свысокой точностью . Неопределенность возникает при проектировании спутника на ионосферу ( в на шем случае – на плоскость , где происходят сияния ) вдоль геомагнитной силовой линии и обусловлена произволом выбора модели геомагнитного поля .

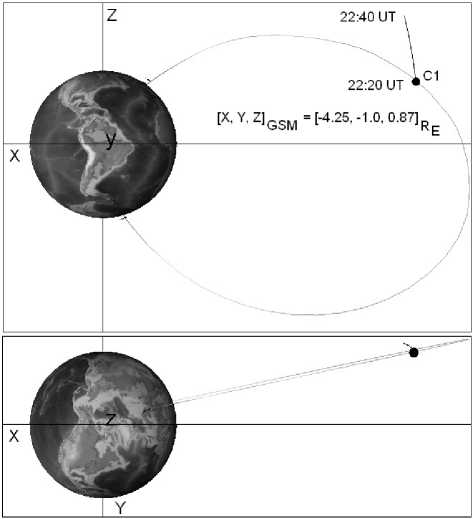

Для проектирования спутника мы пользовались пакетом OVT (Orbit Visualization Tool), разработанным участниками проекта CLUSTER. Пакет включает постоянно пополняемую базу данных о фактиче- ских траекториях спутников CLUSTER и комплект программ, рассчитывающих форму магнитной силовой линии в магнитосфере (см. пример на рис. 2) и координаты ее подошвы на высоте 100 км для разных моделей геомагнитного поля. Поле предполагается суммой собственного поля Земли (дипольное или IGRF) и поля, создаваемого внешними источниками. Последнее рассчитывается из моделей Цыганенко Т89, Т98 или Т01. Входными параметрами являются дата и время, а также Kр- и Dst-индексы, величины компонент межпланетного магнитного поля и динамического давления солнечного ветра, коэффициенты G1 и G2 (для модели Т01 [Tsyganenko, 2002]). «Расчетная» часть пакета OVT допускает также допускает возможность обновления. Подробная информация о пакете находится на сайте OVT .

Краткая характеристика геомагнитной и авроральной обстановки

В работе проанализирован случай пролета спут ников CLUSTER через область магнитосферы , со пряженную с полем зрения телевизионной установ ки ПГИ в обс . Ловозеро (LOZ, географические ко ординаты 67.97° N, 35.02° E, L ~4.5). Ситуация имела место 17 февраля 2002 г . с 22:20 до 22:40 UT и ха рактеризовалась наличием в небе над Ловозером сияний в форме пульсирующих пятен ( рис . 1, б ). Траектория спутника проходила в послеполуночном секторе магнитосферы ( рис . 2, нижняя панель ).

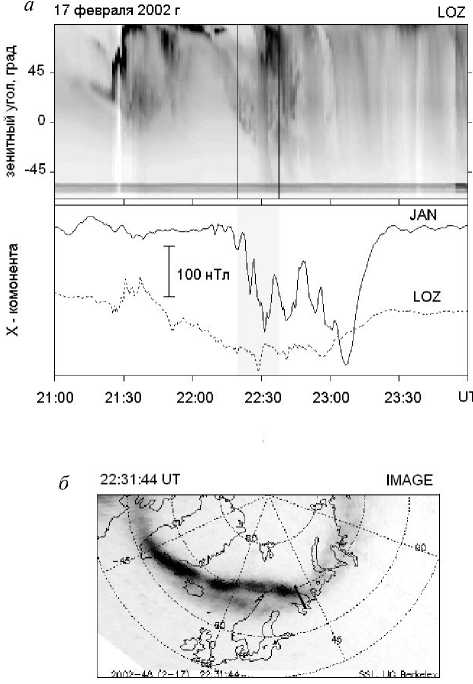

На рис . 3, а приводятся кеограмма и магнито граммы , характеризующие геомагнитную и авро ральную обстановку в целом . Интервал пролета вы делен на кеограмме двумя вертикальными линиями , а на магнитограммах отмечен серым цветом . Наблю дения относятся к взрывной фазе и началу восстано вительной фазы авроральной суббури , развивавшейся

Рис . 2. Положение спутника в магнитосфере и конфи гурация силовой линии геомагнитного поля , рассчитанная при помощи пакета OVT.

Рис . 3. Кеограмма и магнитограммы , характеризую щие авроральную и геомагнитную обстановку во время рассматриваемого события ( выделенный временной ин тервал соответствует фрагменту траектории на рис . 1) ( а ); положение авроральной выпуклости относительно траек тории спутника C1 ( отрезок прямой ) ( б ).

шейся по классическому сценарию : медленный дрейф дискретных авроральных форм к экватору был прерван резким броском сияний к полюсу около 22:30 UT, после чего LOZ оказалась под участком ионо сферы , заполненным пульсирующими формами .

Амплитуда магнитного возмущения в обсервато рия Jan Mayen (JAN, 70.9° N, 8.7° W), расположен ной западнее области наблюдений , больше , чем в Ловозере . По данным спутника IMAGE ( рис . 3, б ) суббуревая авроральная выпуклость также распола галась к западу от Кольского полуострова . Можно поэтому предположить , что очаг суббури находился в полуночном секторе магнитосферы , и развитие вы пуклости не сопровождалось заметным искажением формы силовых линий в сопряженной с LOZ области . Иначе правомерность применения всех упомянутых выше моделей была бы под вопросом , поскольку не ясно , насколько адекватно эти глобальные статисти ческие модели описывают конкретные локальные особенности поля ( см . работы [Figueiredo, Marklund, Karlsson, et al., 2005; Woodfield, Dunlop, Holme, et al., 2007]).

В заключение раздела приведем значения параметров, использовавшихся для расчета положения подошвы магнитной силовой линии спутника в различных моделях Цыганенко. Индексы геомагнитной активности: Kр=2, Dst= –10 нТл; компоненты межпланетного магнитного поля [Bx, By, Bz]GSM=[3, –4.5, –2] нТл; дина- мическое давление солнечного ветра РSW =1.8 нПа; дополнительные коэффициенты: G1=4 и G2=6.

Результаты проектирования спутника CLUSER C1 в область пульсирующих сияний

В рассматриваемой ситуации в области магнито сферы , сопряженной с рабочей частью поля зрения ТВ - камеры , в течение ~20 мин находились четыре спутника . Это позволило нам найти момент , наибо лее отчетливо демонстрирующий неопределенность , с которой может столкнуться исследователь , не имея априорных представлений о том , что должен « видеть » спутник , пролетая над исследуемой авро ральной формой .

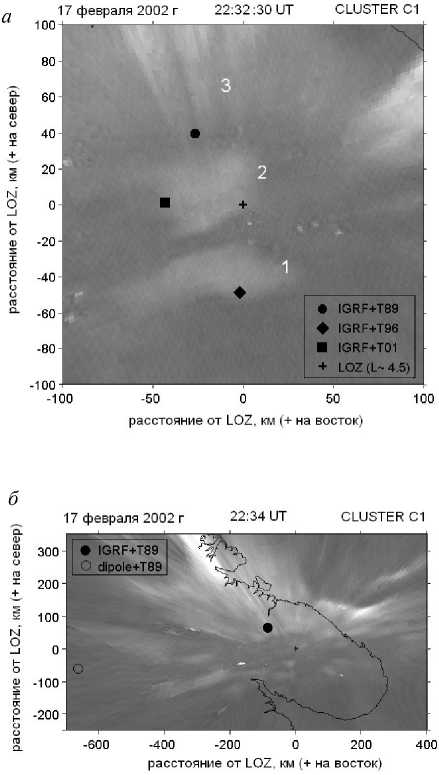

На рис . 4, а представлена проекция ТВ - кадра на горизонтальную плоскость , располагающуюся на высоте 100 км над земной поверхностью . Цифрами 1, 2 и 3 обозначены два пульсирующих пятна и фрагмент лучистой дуги соответственно . Черным кружком , квадратом и ромбом показаны проекции спутника CLUSTER C1 на эту же высоту , сделанные в одно и то же время ( совпадающее с моментом снимка ), но с использованием трех различных моде лей силовой линии геомагнитного поля . Общим в этих моделях было внутреннее поле . Оно рассчиты валось по модели IGRF образца 2005 г . Поле внеш них источников задавалось различными моделями Цыганенко . Следует отметить , что в нашем случае варьирование коэффициентов G1 и G2 в интервале ±1 практически не влияло на результат проектиро вания по модели Т 01, что обусловлено , вероятно , малыми значениями параметра L для Ловозера .

Независимо от выбранной модели , спутник про ектировался в непосредственной близости зенита камеры , отмеченного на рисунке крестиком . При этом он все время оставался в пределах области , заполненной пульсирующими формами , протяжен ность которой в меридиональном направлении по нашим оценкам составляла ~300 км . Однако для каждой проекции это были разные формы . Если в модели внешнего поля Т 96 ( ромб на рис . 4, а ) спут ник проектировался на область экваториальной гра ницы пятна 1, то в модели Т 01 ( квадрат на рис . 4, а ) измерения спутника должны быть соотнесены с пят ном 2, причем с его западной оконечностью . В моде ли Т 89 ( кружок на рис . 4, а ) спутник проектировался на область , вообще не занятую свечением . Эта об ласть располагается между полюсной кромкой пульсирующего пятна 2 и лучистой дугой , ограни чивающей пульсирующие сияния с севера . Заметим , что пятна 1 и 2 пульсировали несинхронно , так что спутниковые измерения в моделях Т 96 и Т 01 могут относиться к различным этапам их развития . Лучи стая дуга 3 представляла квазистационарное образо вание . Спустя некоторое время проекция спутника , двигаясь в северном направлении , попадет либо внутрь ( между ) лучей , формирующих эту дугу 3 ( в модели Т 89), либо внутрь пятна 2 ( в модели Т 96), что , по сути , представляет разные типы сияний .

Как видно из рис . 4, а , расстояние между проек циями в моделях Т 89 и Т 96 составляет ~100 км . Рас хождение в других парах моделей примерно в 2 раза меньше и сопоставимо с поперечными размерами

Рис . 4. Положение подошвы силовой линии в указан ный момент времени относительно пульсирующих сияний в различных моделях внешнего ( а ) и внутреннего ( б ) поля . Цифрами отмечены формы сияний .

пульсирующих пятен . Двигаясь в модели Т 96 из по зиции , соответствующей ромбу на рис . 4, а , спутник попадет на широту проекции , определяемой по моде ли Т 89 ( круг на рис . 4, а ), примерно через четыре ми нуты . Очевидно , что авроральная ситуация за это вре мя изменится . В магнитосфере за это время спутник пролетит 1000 км , двигаясь под углом ~45° к сило вым линиям ( см . рис . 2, а ). На таких пространствен ных масштабах можно ожидать заметного изменения параметров среды .

Обсерватория LOZ находится у подножья замкнутых силовых линий , пересекающих эквато риальную плоскость магнитосферы недалеко от Земли ( радиальное расстояние около 4.5 R E). В некоторых исследованиях предполагается , что влияние токового слоя магнитосферного хвоста здесь относительно невелико и на этих широтах форма силовых линий близка к дипольной . Ди польное приближение удобно , например , при ана литических или численных расчетах . Рисунок 4, б показывает , насколько сильно отличается поло жение проекции спутника в моделях , где внешнее поле одинаково , а в качестве внутреннего берется либо поле диполя ( окружность на рис . 4, б ), либо модель IGRF ( черный кружок на рис . 4, б ). Вид но , что расстояние между проекциями порядка

600 км , и спутниковые измерения в дипольной модели относятся к сияниям вне рабочего поля зрения камеры , т . е . у самого горизонта , где очень велики и практически не учитываемы искажения , вносимые используемым объективом .

Обсуждение

Авроральная дуга является наиболее тщательно исследованным объектом . Связанные с дугой высы пания , поля и токи измерялись разными методами . В настоящее время распределение этих параметров в окрестности дуги имеет статус статистически досто верного и может использоваться в дальнейших ис следованиях как априорная информация . Например , в работе [Aikio, Mursula, Buchert, et al., 2004] апри орные сведения позволили уточнить момент сопря жения c дугой спутника CLUSTER. Пульсирующие сияния являются менее изученной формой авро ральной активности , чем дуга , так что для них ин формация такого рода практически отсутствует .

В данной работе сделана попытка максимально корректного сопоставления положения спутника с пульсирующими пятнами . Полученные нами ре зультаты проектирования высокоорбитального спутника CLUSTER С 1 с высоты ~4.5 R E в ионосфе ру на широте Ловозера (~68° N) свидетельствуют о следующем . В ситуации , когда априори известны лишь уровень геомагнитной активности и характе ристики межпланетной среды , даже в условиях уме ренной возмущенности ( K p =2, D st = –10 нТл ) проек тирование позволяет определенно судить только о том , вне или внутри участка магнитосферы , сопря женного в ионосфере с областью пульсирующих сияний , находится в данный момент спутник . Не зная истинного положения проекции спутника , мы не можем оценить ошибку , которую дает та или иная модель внешнего поля . Отметим только , что разброс при проектировании в разных моделях со ставлял от 40 до 100 км , что того же порядка или больше характерных размеров пульсирующих пятен . Максимальной разнице между проекциями 100 км соответствует сдвиг по времени ~4 мин . В условиях , когда авроральная ситуация быстро меняется ( а имен но так обстоит дело с пульсирующими сияниями ), та кая пространственная и временная неопределенность не позволяет произвести детальное сопоставление спутниковых данных с наземными оптическими измерениями .

Кроме задач сопоставления наземных и спутни ковых данных , проектирование вдоль силовых ли ний геомагнитного поля может применяться для отождествления источника наблюдаемых в ионо сфере эффектов с той или иной областью магнито сферы . Традиционно такая задача решается при по мощи низкоорбитальных спутников типа DMSP [Newell, Meng, 1992]. Однако ситуации , когда DMSP оказывается в нужном месте и в нужное время , слу чаются редко . Поэтому в ряде подобного рода иссле дований именно проектирование являлось ключевым , а иногда и единственным методом анализа .

В работе [Pulkkinen, Pellinen, Koskinen, et al., 1991] при помощи модели Цыганенко было пока зано , что специфическая форма сияний – Ω - сияния

– проектируется на хвост магнитосферы на рас стояния 6–12 R E, т . е . на область токового слоя . Поз же , анализируя аналогичную ситуацию , автор [Tagirov, 1993] спроектировал Ω - сияния на 5–6 R E и свя зал положение их источника с внутренней границей плазменного слоя . Разное положение источника предполагает разные механизмы генерации этой формы сияний . В работе [Ober, Maynard, Burke, et al., 2000] проектирование вдоль силовых линий ис пользовалось для того , чтобы определить , в каком из дневных магнитосферных доменов располагается источник исследуемой дуги полярных сияний . Ши рина ионосферной проекции дневных доменов мо жет достигать первых сотен километров , и такой подход в целом выглядит оправданным . Действи тельно , наши исследования показали , что спутник проектируется на занятую сияниями трехсоткило метровую зону вне зависимости от модели . Однако при обсуждении механизма генерации конкретной дуги следует принимать во внимание , что для части предполуденных дуг источник может располагаться не внутри , а на границах домена [Safargaleev, Kozlovsky, Sergienko, et al., 2008].

Отдельное внимание в контексте проблемы про ектирования сияний хочется обратить на вторую часть работы [Sato, Wright, Carlson, et al., 2004], где авторами была предпринята попытка исследовать сопряженность пульсирующих сияний в Северном и Южном полушариях . Для определения координат сопряженной точки использовались модель Цыга ненко Т 01 и ее буревая модификация . Наблюдения проводились в условиях сильной возмущенности ( K р =6). Обе модели показывали , что силовая линия , у подножия которой находились обсерватории , вы тянута в хвост вплоть до 15 R E. Расхождение при проектировании разными моделями составляло 200– 300 км , так что в одной из моделей сопряженная точка проектировалась на край поля зрения камеры всего неба . Авторы пришли к выводу , что в сопря женных областях сияния носят пульсирующий ха рактер , но в Южном полушарии это пульсирующие дуги , а в Северном – структуры типа аврорального факела . Наше исследование , по сути , не противоре чит этому результату : все модели проектируют спутник в пульсирующие сияния , форма которых может быть различной для различных моделей . Од нако мы думаем , что использовать обнаруженную несопряженность как один из аргументов в пользу предложенной интерпретации следует с большой оговоркой в силу неопределенностей , на которые мы указывали выше . Отметим также , что сильная вытянутость магнитных силовых линий может не адекватно передаваться моделью Цыганенко [Blockx, Gérard, Coumans, et al., 2007].

Еще одним направлением исследования, в котором сопоставление спутниковых измерений с ионосферными эффектами происходит в отсутствие априорной информации, является искусственная модификация ионосферы нагревными стендами HAARP и EISCAT. Размеры пятна нагрева на уровне F-слоя ионосферы составляют несколько десятков километров, что сравнимо с размерами пульсирующих пятен. В работе [Cash, Davies, Kolesnikova, et al., 2002] с положением пятна сопоставлялись данные спутника FAST (высота около 3000 км), геометрия эксперимента напоминала ситуацию, описанную в первой части работы [Sato, Wright, Carlson, et al., 2004], и корректность сопоставления проекции спутника с пятном не вызывала сомнения. В работе [Platino, Inan, Bell, et al., 2004] анализировались данные спутника CLUSTER (высота около 30 000 км) в момент его предполагаемого сопряжения с нагрев-ной установкой HAARP (L~4.9). Геометрия эксперимента близка к исследованной нами ситуации, и мы считаем, что результаты [Platino, Inan, Bell, et al., 2004], так же как и результаты второй части работы [Sato., Wright, Carlson, et al., 2004], надо принимать с оговоркой на неопределенность, вносимую использованием модели внешнего поля.

Заключение

В работе обсуждается возможность детального со поставления данных спутника CLUSTER c пульси рующими пятнами , зарегистрированными телевизион ной камерой в обсерватории Ловозеро во время проле та спутника через сопряженную с полем зрения каме ры область магнитосферы . Положение ионосферных проекций спутника получено в трех разных моделях внешнего геомагнитного поля – Т 89, Т 96 и Т 01.

Показано , что в анализируемой ситуации , когда априори известны лишь уровень геомагнитной ак тивности и характеристики межпланетной среды , даже в условиях умеренной возмущенности ( K p =2, D st = –10 нТл ) проектирование позволяет определен но судить только о том , попадает спутник в область пульсирующих сияний или нет . Разброс при проек тировании в разных моделях больше или того же порядка , что и характерные размеры пульсирующих пятен . Максимальной разнице между проекциями 100 км соответствует время полета спутника ~4 мин .

Сделан вывод , что в условиях , когда авроральная ситуация быстро меняется во времени ( а именно так обстоит дело с пульсирующими сияниями ), про странственная и временная неопределенность не позволяют произвести детальное сопоставление спутниковых данных с наземными оптическими измерениями . Неопределенность может быть еще больше , если спутник проектируется из области сильно вытянутых геомагнитных силовых линий ( удаленный плазменный слой или доли хвоста ).

Данные по параметрам межпланетной среды взя ты из базы CDAWeb, а индексы геомагнитной актив ности – из базы WDC Kyoto ( Япония ). Магнитограм ма обсерватории JAN предоставлена B. Holmeslet ( Геофизическая обсерватория Тромсе , Норвегия ). Данные спутника IMAGE взяты с веб - ресурса универ ситета Беркли , провайдер S. Mende. Пакет OVT разра ботан K. Stasiewicz, M. Khotyaintsev и Y. Khotyaintsev ( Институт радиофизики Упсала , Швеция ). Пакет для геометрической калибровки камер ALIS разработан при участии B. Gustavson ( Университет Тромсе , Нор вегия ). Авторы благодарны I. Sandahl и H. Nilsson ( ИРФ Кируна , Швеция ) за интерес к работе . Иссле дование выполнено при финансовой поддержке Шведской академии наук и Совета министров Се верных стран ( грант NordAurOpt).