О возрасте девонских полиминеральных россыпей Тимана

Автор: Плякин А.М., Ершова О.В.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 1, 2010 года.

Бесплатный доступ

Анализ особенностей минерального состава тиманских россыпей и их корен- ных источников, сравнение строения Ярегской россыпи с Пижемской и Ичетъюской показывают их качественную аналогию. Сходство особо подчер- кивается их этажированностью. Все они являются продуктами единого девон- ского коро- и россыпеобразовательного процесса на Тимане. Пижемскую и Ичетъюскую россыпи предлагается объединить по аналогии с Ярегской в единое Умбинско-Средненское месторождение, состоящее из нижней - Пи- жемской и верхней - Ичетъюской россыпей. Возраст Пижемской россыпи определяется как раннедевонский (эмский), что подтверждается возрастом девонских бокситов Тимана.

Россыпное месторождение, тиман, пижемская россыпь, возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/14992369

IDR: 14992369 | УДК: 546.82/.83

Текст научной статьи О возрасте девонских полиминеральных россыпей Тимана

В пределах Среднего и Южного Тимана известны три россыпи с промышленными рудами (Ярегская, Пижемская и Ичетъюская), в составе которых установлен широкий комплекс минералов с преобладанием лейкоксена, рутила, ильменита, анатаза. Во всех россыпях отмечены разные количества колумбита, ильменорутила, циркона, монацита, куларита, ксенотима, а также золота. Россыпь Ичетъюская отличается присутствием заметных количеств алмазов.

Относительно возраста этих россыпей в настоящее время существуют разные мнения. Для трёх горизонтов Ярегского россыпного месторождения возраст определен на основании соответственно позднеэйфельского, живетского и ранне-франского спорово-пыльцевых комплексов и не вызывает сомнений. Достаточно уверенно установлен позднеэйфельский возраст Ичетъюской россыпи, подтверждённый также спорово-пыльцевыми комплексами. (В статье использована стратиграфическая схема девонской системы советских времен, см. рисунок).

Относительно возраста Пижемской россыпи, породы которой С.В. Тихомировым [1] были включены в состав пижемской свиты эйфельского яруса, дискуссия продолжается до сих пор. О.С. Кочетков [2] отнес ее к подпижемским слоям и сопоставил с седъельской свитой, слагающей среднекембрий- ско-ордовикское основание осадочного чехла Печорской синеклизы. Е.А. Цаплин с соавторами [3] считают их аналогами нибельской свиты ордовика, а В.Г. Колокольцев [4] относит к верхнему венду. Такой разброс взглядов на возраст Пижемской россыпи объясняется полным отсутствием в образующих её породах органических остатков.

Достоверно установленным можно считать только допозднеэйфельский возраст этой россыпи, залегающей под позднеэйфельскими отложениями, включающими Ичетъюскую россыпь. Различные мнения о возрасте этого россыпного горизонта на Среднем Тимане имеют во многом субъективный характер. Они основаны только на внешнем сходстве псефитов Пижемской россыпи с разновозрастными псефитами, развитыми за пределами Тиман-ского складчатого сооружения. При этом в анализе процесса седиментации совершенно не учитывался историко-геологический подход.

В.Д.Игнатьев и И.Н.Бурцев [5] впервые справедливо отнесли Ярегскую россыпь к этажно построенным. Она сложена тремя россыпными горизонтами, отличающимися лишь количественными соотношениями минералов. При этом нижняя, средняя и верхняя россыпи располагаются непосредственно друг над другом и разделены двумя безрудными горизонтами. Нижняя россыпь является наиболее богатой. Такое же строение на Сред-

^" ^"

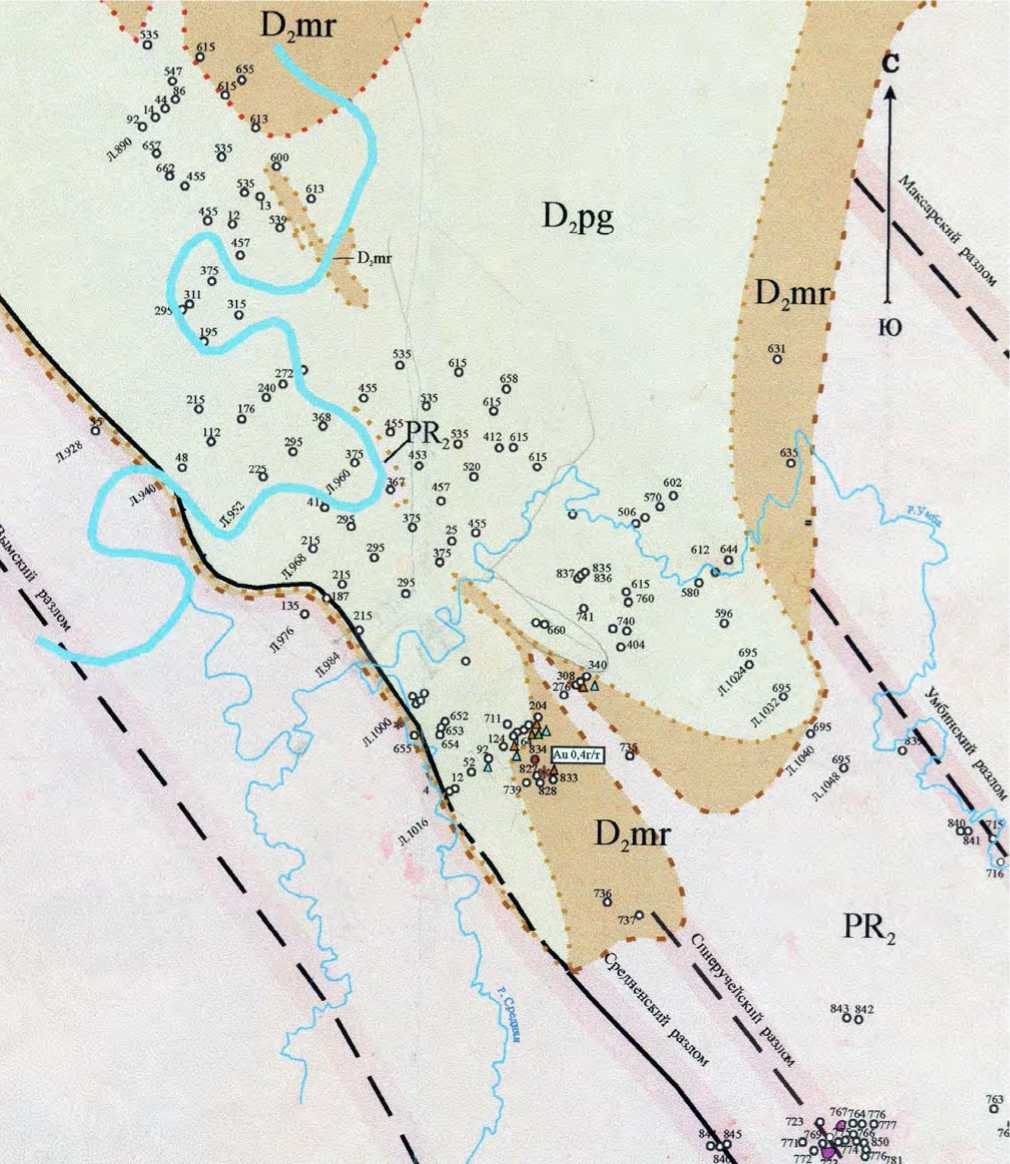

Рис. Геологическая карта Ичетъю-Пижемского россыпного поля (по В.А. Дудару, 2001 г.) – Умбин-ско-Средненского месторождения.

Условные обозначения:

Живетский ярус, пижемская свита

Эйфельский ярус, малоручейская свита

Рифейские отложения

Граница Пижемской россыпи

Граница Ичетъюской россыпи

Минеральный состав Пижемской и Ичетъю-ской россыпей качественно сходен. Количественные соотношения образующих их минералов имеют различия (табл. 1, 2). Серьезным отличием является присутствие в Ичетъюской россыпи алмазов. Это можно объяснить эволюцией историко-геологических процессов при последовательном разрушении и изменении коренных источников. С этим связано и появление нового объекта эрозии (вероятнее всего, кимберлитовых трубок), что привело к формированию еще более разнообразного минерального па-растерезиса.

Таблица 1

Минералы титана и золото в россыпях Тимана

|

Россыпь |

Мах. содержание минералов в 1м3 песков (по материалам ООО «ЮКОМ», 2004 г.) |

||

|

Ильменит, кг |

^ Лейкоксен, кг 1 |

Золото, г |

|

|

Ичетъюская |

2,0 |

1,5 |

144 |

|

Пижемская |

24,0 |

49,8 |

0,38 |

|

Таблица 2 |

|||

Редкометалльные и редкоземельные минералы среднетиманских россыпей

|

Россыпь |

Мах. содержание в 1м3 «песков» (по ма териалам ООО «ЮКОМ», 2004) |

|||

|

Циркон, кг |

Монацит, кг |

Куларит, кг |

Колумбит+ ильмено-рутил, кг |

|

|

Ичетъюская |

3,5 |

300 |

3.0 |

12 |

|

Пижемская |

1,2 |

6 |

7,5 |

220 |

После обнаружения Пижемской россыпи О.С. Кочетков [7] высказался о наличии на этой площади второго россыпного горизонта, открытого А.А. Черновым еще в 1942-1948 гг. [8]. Именно тогда О.С.Ко-четков нижний горизонт (Пижемская россыпь) отнёс к эйфельским (ныне – эмским) образованиям, а верхний (россыпь А.А. Чернова, будущая Ичетъю-ская россыпь) – к живетским, назвав их соответственно подпижемскими и пижемскими слоями.

Сравнивая среднетиманские россыпи с юж-нотиманскими, легко заметить их удивительное сходство не только по минеральному составу, но и по строению. Все эти три россыпи справедливо выделять как два этажированных месторождения, образованных в результате единого для Тимана корообразовательного процесса, давшего исходный материал для всего тиманского комплекса полими-неральных россыпей [9, 10]. По аналогии с Ярег-ской россыпью Южного Тимана обе среднетиман-ские можно принять как единое этажированное Ум-бинско-Средненское месторождение. В его составе, также по аналогии с Ярегским, логично выделить нижнюю (Пижемскую) и верхнюю (Ичетъюскую) россыпи. Именно в виде «комплекса генетически связанных разновозрастных россыпей, объединенных единым геологическим контуром», В.Д.Иг-натьев и И.Н.Бурцев рассматривают среднетиман- ские россыпи [5, с. 73]. Высказанные некоторыми исследователями [6, 7 и др.] представления об образовании Ичетъюской россыпи за счет перемыва и обогащения нижележащей Пижемской представляются авторам необоснованными.

В связи с изложенным можно более определенно говорить о возрасте нижней россыпи. Вероятнее всего, она сформировалась в начальную фазу единого коро- и россыпеобразующего процесса, протекавшего на Среднем и Южном Тимане с ранне- до раннефранского времени. Генетическая связь названных тиманских россыпей с единым россыпеобразующим процессом отмечали В.Д.Игнатьев и И.Н.Бурцев [5]. Нам представляется, что начальные (раннедевонские) стадии процесса корообразования характеризовались преобладанием физического выветривания, преимущественно механической дезинтеграцией пород, создающей благоприятные условия для формирования россыпей. Об этом свидетельствует и сходство химического состава лейкоксена и других минералов из россыпей (табл. 3).

К концу раннего девона на территории Среднего Тимана были созданы благоприятные условия (влажный жаркий климат) для интенсивного химического выветривания. Изменение климата было, вероятно, зональным и закономерным, в направлении с северо-запада к юго-востоку. Об этом может свидетельствовать возраст известных среднетиманских месторождений латеритных бокситов, более древний в северной части Среднего Тимана (Володинское) и более молодой (Четласская группа) в его южной части. Безусловно, следует учитывать и характер древнего рельефа, изменявшегося от более расчленённого в раннедевонское время до более выровненного к среднему девону. Следовательно, наиболее вероятен раннеэйфельский (эмский в современной шкале девона) возраст Пижемской россыпи Умбинско-Средне-нского россыпного месторождения.

Таблица 3

Химсостав лейкоксена из тиманских россыпей, вес. %

|

Элементы |

Пижемская россыпь, монофракция из хвостов обогащения [5, с. 162] |

Ярегская россыпь, [11, с. 200] |

|

SiO 2 |

34,99 |

30,65 |

|

TiO 2 |

56,71 |

57,85 |

|

Al 2 O 3 |

2,64 |

7,73 |

|

Fe 2 O 3 |

2,19 |

0,15 |

|

FeO |

0,52 |

0,35 |

|

MnO |

0,15 |

следы |

|

MgO |

0,19 |

0,16 |

|

CaO |

0,26 |

н/обн. |

|

K 2 O |

0,08 |

0,16 |

|

Na 2 O |

1,34 |

1,35 |

Аналогичные полиминеральные скопления выявлены на Южном Тимане в составе асыввож-ской свиты эйфельского возраста [12]. Здесь в составе тяжелой фракции преобладает циркон, присутствуют рутил, ильменит и лейкоксен, монацит и ксенотим. Отмечено присутствие редких мелких зерен золота и единичных алмазов. Все это убедительно свидетельствует о формировании парасте-резической ассоциации минералов, аналогичной известной в Ичетъюской россыпи.

Таким образом, повсеместно для всего Тимана характерно развитие продуктов единого коро- и россыпеообразующего девонского процесса. В целом для Среднего и Южного Тимана первый этап формирования россыпей относится к раннеэй-фельскому времени, с которым связано формирование Пижемской россыпи на Среднем Тимане. Второй этап россыпеобразования в позднеэйфель-ско-живетско-раннефранское время привёл к формированию Ичетъюского месторождения на Среднем Тимане и Ярегского – на Южном Тимане.

Список литературы О возрасте девонских полиминеральных россыпей Тимана

- Тихомиров С.В. Девон Среднего Тимана//Изв. АН СССР, 1948. №2. С. 47-56.

- Кочетков О.С. Геология древнейших россыпей Тимана//Россыпи складчатых (орогенных) областей. Ч.1. Бишкек, 1991. С. 51-54.

- Цаплин А.Е., Тополюк В.В., Бакулина Л.П., овжикова Е.Г. Строение титаноносной малоручейской свиты Среднего Тимана//Изв. вузов. Геология и разведка, 1988. №9. С. 57-62.

- Колокольцев В. Г., Лисицына М. А., Бунакова Н.Ю. Полигенетичность титаноносной формации Тимана//VIII совещ. по геологии россыпей: тез. докл. Киев, 1987. С. 260-262.

- Игнатьев В.Д., Бурцев И.Н. Лейкоксен Тимана. Минералогия и проблемы технологии. СПб.: Наука, 1997. 215 с.

- Дудар В.А. Геологическое строение и условия формирования россыпей Вымской гряды: Автореф. дис. на соискание учен. степени канд. геол.-мин. наук. Сыктывкар, 2002. 20 с.

- Кочетков О.С. Акцессорные минералы в древних толщах Тимана и Канина. Л.: Наука, 1967. 121 с.

- Калинин П.Д. Золото//Производительные силы Коми АССР. Т. 1. Геологическое строение и полезные ископаемые. Тиманский комплекс. М.: АН СССР, 1953. С. 396-402.

- Плякин А.М. Металлогеническое наследование палеозойским чехлом Среднего Тимана докембрийского фундамента//Металлогения и динамика Урала. Екатеринбург, 2000. С. 68-72.

- Щербаков Э.С., Плякин А.М., Битков П.П. Факторы, контролировавшие образование девонских россыпей Тимана//Геология девонской системы. Сыктывкар: Геопринт, 2002. С. 317-319.

- Калюжный В.А. Геология новых россыпеобразующих метаморфических формаций. М.: Наука, 1982. 264 с.

- Швецова И.В. Особенности минерального состава грубообломочных алмазоносных отложений асыввожской свиты Джежимпармы (Южный Тиман)//Геология и минерально-сырьевые ресурсы европейского Северо-Востока России. Сыктывкар: Геопринт, 1993. С. 35-37.