О времени появления финских грунтовых погребений на Нижней Оке

Автор: Грибов Н.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени. Проблемы и материалы.

Статья в выпуске: 249-2, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуются материалы двух наиболее ранних погребений Подвязьевского могильника. Рассмотренные комплексы в хронологическом и культурном плане соответствуют кругу погребений кошибеевского этапа рязано-окских погребальных памятников, что создает предпосылку для более целостного видения истории освоения финнами берегов Нижней и Средней Оки. В обоих этих районах появление обряда грунтовых погребений происходит, вероятно, в одно и то же время - в середине - второй половине III в. н. э.

Погребальные памятники окских финнов, подвязьевский могильник, грунтовые погребения, район нижнего течения реки оки, кошибеевскийэтап

Короткий адрес: https://sciup.org/143164009

IDR: 143164009

Текст научной статьи О времени появления финских грунтовых погребений на Нижней Оке

У всех знакомых с финскими древностями Нижнее Поочье ассоциируется прежде всего с могильниками летописной муромы – яркими самобытными памятниками, щедро одаривающими своих исследователей богатыми комплексами погребального инвентаря. До недавнего времени более ранний, домуромский, хронологический горизонт был представлен здесь только редкими разрозненными находками и отдельными погребениями, встреченными на памятниках вблизи берегов окских притоков на значительном удалении от Окской долины. Неслучайно главную причину неразрешимости вопроса о происхождении муромы автор одного из первых аналитических обзоров финских древностей Поочья, П. П. Ефименко, видел в том, что «…на всем нижнем течении Оки неизвестно ни одного могильника или поселения, уходящего в более раннее время, чем VII в., что, однако, не может служить доказательством их отсутствия…» ( Ефименко , 1937. С. 56).

Первый памятник с комплексами, предшествующими наиболее ранним муромским погребениям, на коренном берегу Оки, в ее нижнем течении, был обнаружен в 2010 г. Это Подвязьевский могильник, расположенный на мысу возвышенного правого берега в 42 км от окского устья в Богородском районе Нижегородской области (Грибов, 2014). В результате первых исследований (2010, 2012–2015 гг.) на сравнительно небольшой площади (282 кв. м) были изучены захоронения 61 индивида в 59 погребениях. Выяснено, что могильник функционировал длительное время, охватывающее не менее пяти столетий. Наиболее поздний комплекс включал в себя щитковые височные кольца муромского типа и был датирован в пределах конца VII – первой половины VIII в. В настоящее время Подвязьевский могильник можно рассматривать как ключевой памятник для изучения истории освоения Нижнего Поочья в эпохи римских влияний и Великого переселения народов.

Особый интерес его материалы представляют для выяснения времени появления обряда грунтовых погребений на Нижней Оке. Изучение хронологического и географического аспектов распространения этой новой традиции по обширному ареалу «костеносных» городищ раннего железного века, оставленных населением без установленного погребального обряда, имеет решающее значение для реконструкции начального этапа формирования поволжско-финских народов. Первоочередное значение в этой связи приобретает вопрос о датировке наиболее ранних погребений Подвязьевского могильника.

Наиболее представительные изученные на нем комплексы (30 погребений) по характерным сочетаниям типов инвентаря и элементов погребального обряда разделяются на четыре основные культурно-хронологические группы. Первая, древнейшая, группа объединяет четыре погребения финала раннего железного века. Наиболее ранние из них – погребения 47 и 54, по которым в настоящее время можно составить представление как о нижней границе датировки памятника, так и о времени проникновения обряда грунтовых погребений в Нижнее Поочье.

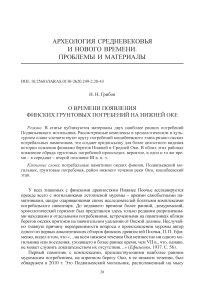

Первое погребение (№ 47) можно предположительно определить как детское трупоположение. Оно совершено в небольшой подпрямоугольной яме (130 × 50–60 см), вытянутой по линии северо-запад – юго-восток (по линии азимута 113°). Глубина могилы около 25 см относительно уровня материка, стенки – отвесные, дно уплощенное. В ее юго-восточной половине на дне расчищена компактная прослойка темно-коричневой органики (10 × 13 см) с включением крупинок серых окислов, оставшихся, скорее всего, от оловянного бисера. На ее верхней поверхности зафиксировано скопление чешуек зубной эмали и две одинаковые плоские полированные круглые серебряные бляхи с центральными сквозными отверстиями, сохранившиеся, вероятно, от украшения головного убора (рис. 1А, Б, 1, 2 ). С центральным отверстием одной из блях была совмещена небольшая полушарная бронзовая бляшка, оснащенная с тыльной стороны крепежной планкой (рис. 1Б, 3 ).

Круглые плоские серебряные бляхи с отверстием по центру, сопровождаемые небольшими полушарными бляшками, традиционно относят к украшениям пьяноборского круга. В составе женских головных уборов они встречены в прикамских могильниках Чаганда II ( Генинг , 1970. Табл. III, 14 ) и Ныргындинский I ( Голдина, Красноперов , 2012. С. 16 (тип 1, подтип 6, вариант 1, подвид 3 – малого размера); 65, табл. 6, 1, 2 ), в погребениях Андреевского кургана ( Степанов , 1980. Табл. 45, 2–6 (погребения 25/1, 43, 53)), Кошибеевского могильника ( Шитов , 1988. С. 7, 32. Табл. II, 1 ; 36; VI, 1 ; 37; VII, 1 (погребения 1, 24, 33);

Рис. 1. Подвязьевский могильник. Погребение 47

А – план: 1, 2 – серебряные бляхи; 3 – скопление зубной эмали

Б – инвентарь: 1, 2 – серебряные бляхи; 3 – бронзовая бляшка

Спицын , 1901. С. 12, 42, 58, 64, 91 (погребения 12, 42, 58, 64, 91); табл. IX, 16 ), рязано-окского могильника Кораблино ( Ахметов, Белоцерковская , 1998. С. 36; 37. Рис. 3, 2 ). Основная масса таких изделий происходит из комплексов II–III вв. Из-за отсутствия других находок при датировке погребения № 47 приходится ориентироваться на указанный хронологический промежуток.

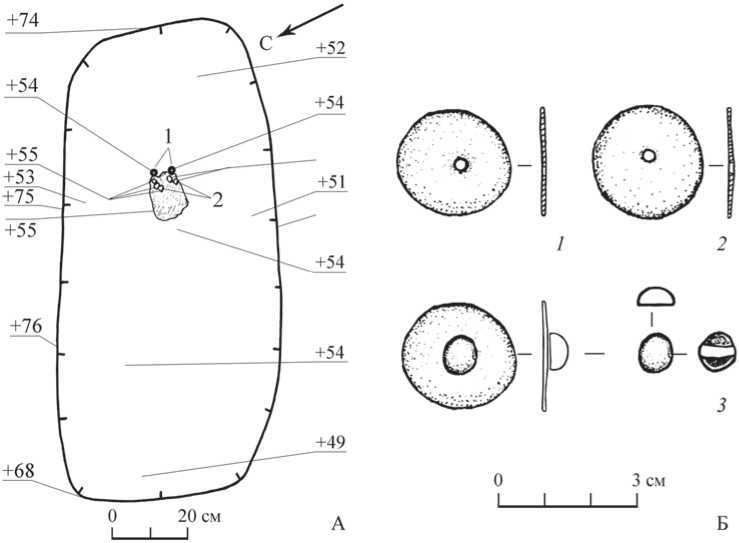

Инвентарь второго погребения (№ 54) позволяет получить более узкую дату. Это ингумация, совершенная в неглубокой подпрямоугольной яме со скругленными углами, заметно «удлиненной» относительно обычного человеческого роста, размером 300 × 75–80 см и глубиной порядка 30 см относительно уровня материка. Могила заполнена переотложенным материковым суглинком с редкими вкраплениями мелких углей. На выположенном дне расчищены отпечатки костей человеческого скелета, длиной 160 см, судя по сопровождаемому инвентарю – принадлежащего мужчине (рис. 2А). Его наиболее вероятный возраст, по степени стертости сохранившихся зубов, оценивается в пределах 25–35 лет11.

Тело погребенного, ориентированное головой на юго-восток (по азимуту 140°), было уложено на деревянный настил. Две поперечные лаги последнего, шириной по 8–10 см, отпечатались в виде прямоугольных поперечных «канавок» на дне могильной ямы у оснований коротких бортов (в «ногах» и «головах»). В результате изучения структуры органики, сохранившейся в виде компактных скоплений вблизи бронзовых деталей костюма, выяснено, что настил перекрывала циновка, а человеческие останки были завернуты в луб. Раздавленный тяжестью земли череп, кости которого сохранились в виде рыхлой рассыпчатой массы, находился на продольной оси могилы и первоначально лежал прямо без отклонения (поворота) в ту или иную сторону. Правая рука была немного согнута в локте, ее кисть покоилась в области живота, левая рука – вытянута вдоль туловища.

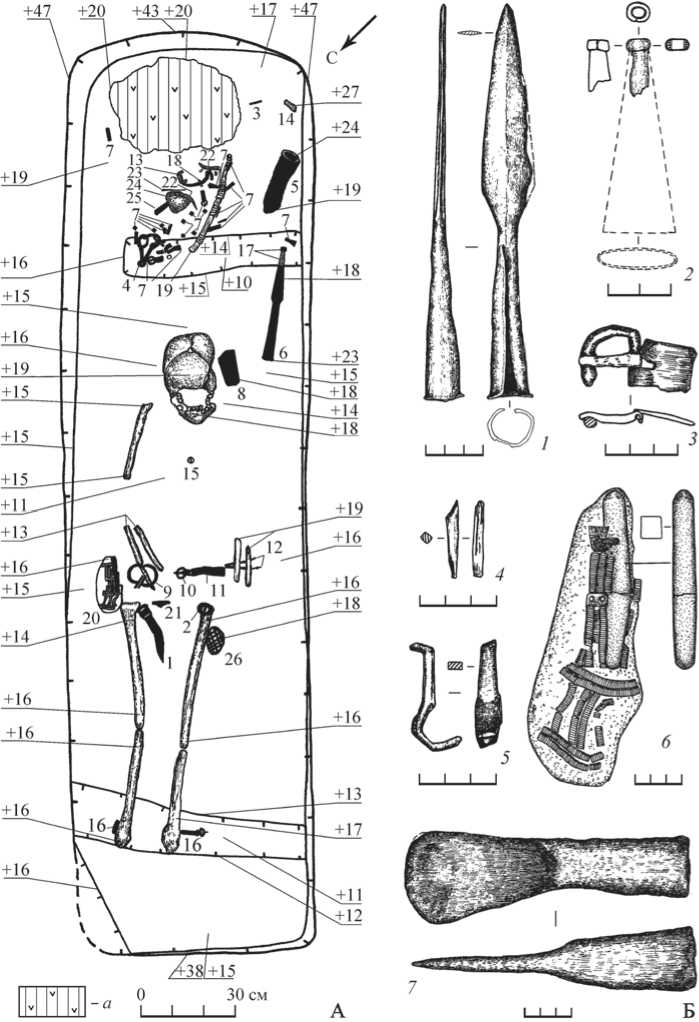

Детали костюма представлены небольшой бронзовой бесщитковой (портупейной?) пряжкой, расчищенной в области груди (рис. 3, 12 ); крупной бронзовой круглодротовой сюльгамой с длинными «усами» и железным язычком (рис. 3, 11 ), зафиксированной на правом боку немного выше уровня пояса; поясным набором (рис. 3, 1–4 ) и двумя однотипными обувными пряжками (рис. 3, 5, 6 ). К поясному ремню, вероятно, были подвешены предметы, расчищенные непосредственно под линией пояса: расшитая кожаными ремешками с бронзовыми проволочными скобкообразными пронизками небольшая сумка из кожи с каменным оселком внутри (рис. 2Б, 6 ); железный нож с бронзовым зооморфным навершием на остатках деревянной рукоятки (рис. 3, 10 ); кресальный кремень и железная сегментовидная пряжка с подвижным прямоугольным щитком (25 ×20 мм) и коротким прогнутым язычком (рис. 2Б, 3 ).

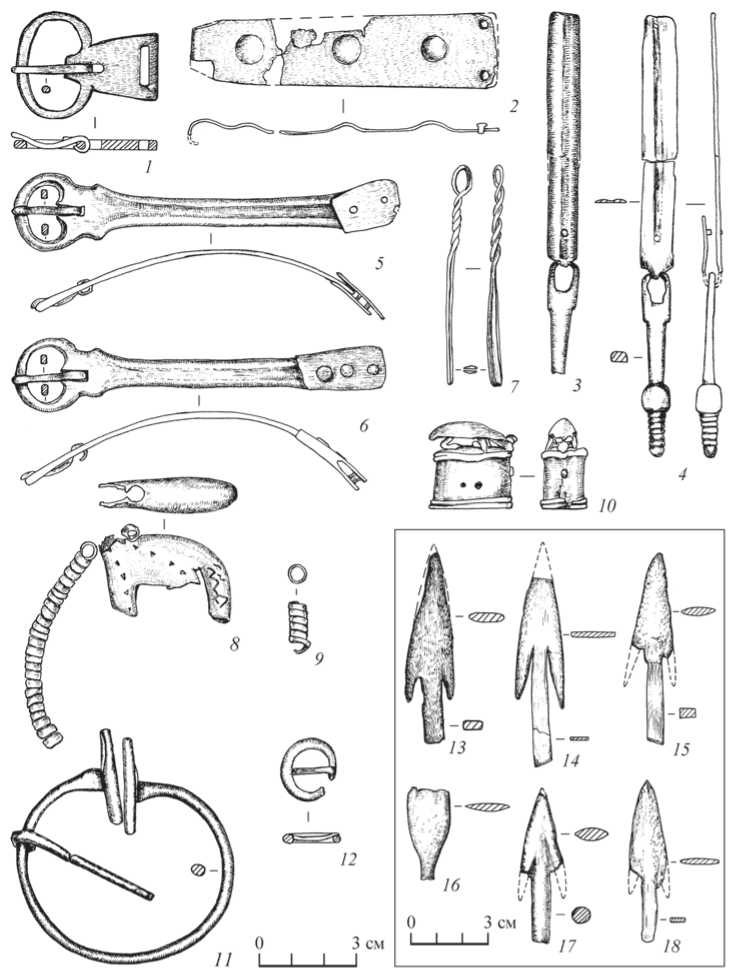

Остальной инвентарь концентрировался в районе черепа на юго-восточной периферии могилы. Среди него доминировали предметы воинского обихода. Оружие представлено расчищенными вблизи левой височной кости остатками футляра с шестью наконечниками стрел и железным наконечником копья с хорошо выраженными плечиками и узким удлиненным пером ромбовидного сечения (рис. 2Б, 1 ). Острие последнего было забрано в коническую втулку, свернутую из тонкого бронзового листа, с обуженной стороны завальцованного в бронзовое кольцо (навершие футляра копья?) (рис. 2Б, 2 ). К основанию югозападной стенки могилы примыкал железный наконечник топора-кельта, воткнутого в нижнюю часть грунта заполнения могилы и прислоненного концом рукоятки к ее борту. Между черепом и основанием юго-восточной стенки зафиксированы остатки деревянной рукоятки плети с зональной обмоткой тонкой бронзовой проволокой и бронзовыми пластинчатыми обкладками на обоих концах (рис. 4, 29 ), а также набор предметов, связанных с амуницией верхового коня (рис. 4, 1–28 ): железные кольчатые удила с прямоугольными бронзовыми зажимами (по два на каждом кольце), отдельный бронзовый зажим с округлой петлей и ромбовидными фасетированными щитками (вероятно, от чембурного ремня), совокупность бронзовых сбруйных пряжек, прямоугольных накладок и подвесок – наконечников ремней, бронзовая уздечная бусина.

Остатки плети и перечисленные элементы конского оголовья наряду с рядом других находок на дне могилы образовывали компактное скопление, которое можно охарактеризовать как жертвенный комплекс. В него входили также

бронзовый туалетный прибор в виде щипчиков с прямоугольными уплощенными губами с двускатным огранением лицевых сторон (рис. 3, 7 ), бронзовая спиральная пронизка (рис. 3, 9 ), полая бронзовая зооморфная привеска (фигурка лошадки с обломанной головой) с низкой бронзовых бус от крепящего ремешка (рис. 3, 8 ), железный ложкарь (рис. 2Б, 5 ), тонкая плитка моренного сланца со следами растирания охры на одной поверхности, остатки двух клыков животных (вероятно, подвесок из клыков кабана). Во взаиморасположении этих предметов какая-либо преднамеренность не прослеживалась (рис. 2А). От основания юговосточного борта могильной ямы скопление инвентаря отделяла тонкая овалообразная в плане прослойка (40 × 30 см) органосодержащего грунта с включением мелких редких угольков и крупинок обожженной глины. За ее кромкой в южном углу могилы обнаружены железное шило (рис. 2Б, 4 ) и фрагментированные неопределимые кости плохой сохранности, представляющие собой, скорее всего, остатки погребальной пищи.

Первоочередное значение для хронологической атрибуции погребения имеют элементы ременной гарнитуры – важной составляющей воинской моды, подверженной скоротечным изменениям и обладающей интернациональным характером. По стилистике отделки их совокупность можно разделить на две группы, занимающие в целом различные хронологические позиции. К наиболее раннему инвентарю, изготовленному еще без использования техники фасетирования, датируемому преимущественно до середины – второй половины III в., относятся: все элементы поясного набора, бесщитковая (портупейная?) и обувные пряжки, один вид подвесок – наконечников ремней от конского оголовья.

Комплект бронзовой поясной гарнитуры включал в себя цельнолитую пряжку с овальным кольцом и трапециевидным основанием (рис. 3, 1 ), удлиненную пластинчатую обойму (рис. 3, 2 ) и два двухчастных наконечника-подвески со сложнопрофилированными валикообразными окончаниями (рис. 3, 3, 4 ). Цельнолитые нефасетированные пряжки, форма которых сочетает круг (овал) и трапецию или прямоугольник (пряжки с «фигурной рамкой» по В. Ю. Малашеву, см.: 2000. С. 198), рассматриваются исследователями как дериваты сложносоставных ажурнопрорезных изделий ранне- и среднеримского времени,

Рис. 2. Подвязьевский могильник. Погребение 54

А – план: 1 – нож; 2, 10, 15, 16 – пряжки; 3 – шило; 4 – удила; 5 – кельт; 6 – копье; 7 – элементы ременной гарнитуры конского оголовья; 8 – наконечники стрел; 9 – сюльгама; 11 – поясная обойма; 12 – наконечники ремней; 13 – зооморфная подвеска с низкой бус; 14 – фрагменты костей; 17 – наконечник футляра копья; 18 – спиральная пронизка; 19 – плеть; 20 – сумка с оселком; 21 – кресальный кремень; 22 – клыки (кабана?); 23 – туалетный прибор; 24 – камень со следами растирания охры; 25 – ложкарь; 26 – скопление железистых окислов

1, 4 – железо + бронза; 2, 3, 5, 6, 8, 25 – железо; 7, 9–13, 15–18, 23 – бронза; 19 – дерево + бронза; 20 – кожа + бронза + камень; 21, 24 – камень; 14, 22 – кость а – прослойка гумусированного грунта с вкраплением углей и крупинок обожженной глины;

Б – погребальный инвентарь: 1 – копье; 2 – втулка (навершие футляра копья?); 3 – пряжка; 4 – шило; 5 – ложкарь; 6 – остатки поясной сумки с оселком; 7 – топор-кельт

1, 3–5, 7 – железо; 2 – бронза; 6 – кожа + бронза + камень

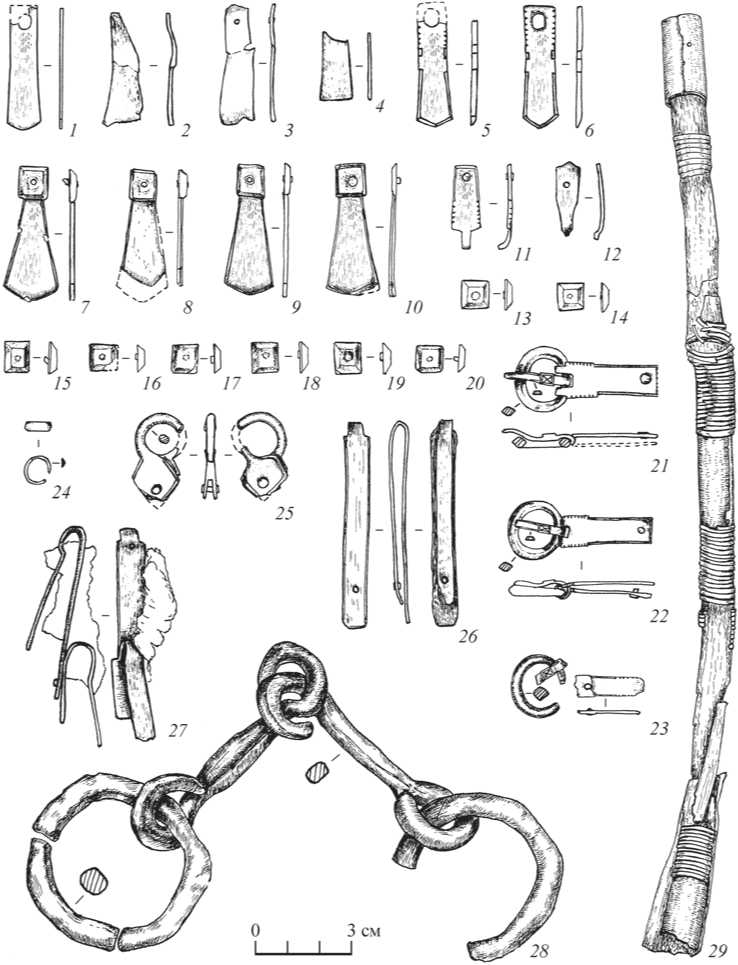

Рис. 3. Подвязьевский могильник. Погребение 54. Инвентарь

1 – поясная пряжка; 2 – поясная обойма; 3, 4 – наконечники ремня; 5, 6 – обувные пряжки; 7 – туалетный прибор; 8 – зооморфная привеска; 9 – пронизка; 10 – навершие рукоятки ножа; 11 – сюльгама; 12 – пряжка; 13–18 – наконечники стрел

1–12 – бронза; 13–18 – железо известных по памятникам центральной и южной областей Восточной Европы (Максименко, Безуглов, 1987. С. 190; Гришаков, 2005. С. 15). В римских провинциях, где, предположительно, изготавливали изделия таких «упрощенных» очертаний, их распространение очерчивается 141–222 гг., на памятниках Северного Причерноморья они характерны для комплексов второй половины II в. (Труфанов, 2004. С. 168, 169; 167. Рис. 5, 15, 16), в могильниках поздних сармат они встречаются в погребениях последних десятилетий II – начала (первой половины) III в. (Максименко, Безуглов, 1987. С. 185. Рис. 2, 16, 17; Безуглов, 1988. С. 105. Рис. 2, 22). Пряжка данной разновидности обнаружена на древнемордовском Шемышейском могильнике в одном погребении с плоскими круглыми гладкими бляхами с отверстием в центре (Гришаков, 2005. С. 26; 74. Рис. 9, 3). Бронзовая пластинчатая обойма, напоминающая по форме продолговатую трапецию, размером 100 × 18–25 мм, соединялась с поясной пряжкой крюкообразным выступом. Ее лицевую поверхность украшали равномерно распределенные вдоль продольной оси три крупные полусферические выпуклины. Подобные пластины характерны для убранства поясов западных сармат конца II – начала III в. (Кульчар, 2000. Рис. 1, 6, 8). Близкие им по форме, отделке и размерам изделия обнаружены в прикамском могильнике последней четверти II – первой половины III в. Ныргында I (Голдина, Красноперов, 2012. С. 65; 259. Табл. 175, 2; 78) и на Таутовском могильнике в Чувашии (Мясников, 2013. С. 42. Рис. 6, 25, 26). Двухчастные наконечники-подвески оснащены узкими продолговатыми прямоугольными щитками-зажимами, украшенными продольным рельефным желобком, и удлиненными стержнеобразными подвесками. Подвески представляют собой уплощенные в верхней половине и средней части стержни с выделенным прямоугольным ушком для подвешивания. Каждая из них оканчивалась бочонкообразным расширением, переходящим в обуженный профилированный валиками отросток. По стилистике оформления завершения изделия напоминают поясные одночленные наконечники густовской группы памятников низовий западного побережья р. Одер и о. Рюген, характерные для позднего стиля вельбаркской культуры Польского Поморья (100–150–170 гг. н. э.) (Щукин, 2005. С. 30. Рис. 1, 15; 44. Рис. 7, 25–27; 46. Рис. 8, 12), наконечники пшеворской культуры стадии В2 (70–170 гг.) (Godlowski, 1970. Pl. I, 42).

Обувные пряжки с удлиненными дугообразно выгнутыми прилитыми щитками (рис. 3, 5, 6 ) по стилистике и конструкции можно отнести к кругу одночленных сарматских пряжек с территории Венгрии, характерных для последней четверти II – первой половины III в. ( Вадаи, Кульчар , 1984. C. 246, 247. Рис. 1, 15 ). Сходные изделия, но с рамками прямоугольной формы, обнаружены вместе с круглыми бляхами с двумя зонами концентрического орнамента и с орнаментированной обоймой иглы-держателя в воинском погребении конца III – начала IV в. на азелинском Худяковском могильнике ( Лещинская , 2014. С. 343. Табл. 100, 6, 7 ). Встреченные среди скопления деталей конского оголовья четыре однотипных подвески от двухчленных наконечников ремней в виде удлиненных прямоугольных нефасетированных пластин (рис. 4, 1–4 ), слегка расширенных проковкой к дугообразным или тупоугольным завершениям, близки к самому раннему типу такого рода украшений (середины – второй половины II в.) из позднесарматских могильников ( Малашев , 2000. С. 197 (тип Н1)). Обнаруженная в области груди

Рис. 4. Подвязьевский могильник. Погребение 54. Инвентарь: элементы конского оголовья ( 1-28 ) и рукоятка плети ( 29 )

1-6 - подвески от наконечников ремней; 7-10 - наконечники ремней; 11, 12 - щитки-зажимы от наконечников ремней; 13-20 - накладки; 21-23 - пряжки; 24 - бусина; 25 - зажим; 26, 27 - зажимы от удил; 28 - удила

1-27 - бронза; 28 - железо; 29 - дерево + бронза небольшая бесщитковая округлая пряжка имеет расширение в передней части и прогнутый нефасетированный язычок (рис. 3, 12). В курганах поздних сармат изделия с такими рамками появляются в начале – середине III в. и в целом характерны для комплексов этого столетия (Малашев, 2000. С. 195. Рис. 4Г, 3, 4 (тип П2а); 221).

Кроме отмеченных элементов ременной гарнитуры, к наиболее раннему инвентарю можно отнести сюльгаму, предполагаемое навершие от футляра наконечника копья и наконечники стрел. По одному признаку – величине спирально скрученных трубчатых «усов»-окончаний, превосходящих по длине 1/3 диаметра рамки – бронзовую круглодротовую сюльгаму из погребения 54 (рис. 3, 11 ) можно соотнести с кругом сходных изделий из погребений конца VII – первой половины VIII в. финских могильников западной части Среднего Поволжья ( Вихляев , 2000. С. 66; Вихляев и др. , 2008. С. 44, 45). Вместе с тем отдельные образцы сюльгам с такими же удлиненными окончаниями известны и по более ранним комплексам, которые сложились еще до того, как эти изделия стали заметным явлением в обиходе мордвы и некоторых других поволжских народов. От более поздних экземпляров их отличают крупные размеры (диаметр около 60–70 мм), железный язычок и симметричное положение удлиненных окончаний относительно места их прикрепления к ободу. Ареал распространения этой ранней разновидности выходил за пределы Западного Поволжья. Сюльгама с трубчатыми окончаниями, длина которых соответствует 1/3 диаметра обода, обнаружена на Городищенском могильнике конца I – II в. в бассейне р. Вятки ( Лещинская , 2014. Табл. 81, 13 ). Точными аналогами находке из погребения 54 являются сюльгамы из догуннских датированных комплексов Кошибеевского могильника ( Спицын , 1901. С. 55–56. Табл. XI, 21 ), городищ – Дьякова ( Кренке , 2011. С. 61, 438. Рис. 140, 503-83 ), Ново-Клей-меново и Щепилово ( Воронцов , 2013. С. 149. Рис. 65б; 84. Рис. 4– 3 ). Первая происходит из погребения с ожерельем из золотостеклянных бус рубежа I–II – начала III в. ( Румянцева , 2007. С. 217), вторая – из пограничного горизонта, разделяющего слои, датированные по радиоуглероду и находкам 160–200 гг. и III – первой половиной IV в. На городище Ново-Клейменово вместе с городищем Щепилово, входящим в культурно-хронологическую группу памятников II – первой половины III в. Окско-Донского водораздела, крупная сюльгама с длинными усами и железным язычком найдена в заполнении построечного котлована в одном слое с набором плоских двушипных наконечников стрел и лопастным височным кольцом.

Традиция использования свернутых из железных пластин наконечников, которые могли использоваться в качестве наверший футляров для копий, фиксируется по погребениям кошибеевского этапа рязано-окских могильников II – первой половины III в. (Ахмедов, 2007. С. 137). Близкие по конструкции, но выполненные из бронзового листа, изделия встречены в древнемордовских Ше-мышейском и Усть-Узинском могильниках. На первом памятнике соответствующий комплекс сопровожался сапожковидными пронизками и круглыми нагрудными бляхами с одной зоной орнамента (в виде валиков) (Гришаков, 2005. С. 77. Рис. 12, 5). На втором – золотостеклянными пронизями и бронзовой пряжкой с удлиненным прямоугольным фасетированным щитком и коротким прогнутым язычком с выделенной площадкой, перечеркнутой косым крестом (Гришаков и др., 2016. С. 170. Рис. 33, 1).

Среди наконечников стрел преобладают черешковые плоские двушипные с удлиненными и опущенными книзу шипами (4 экз., рис. 3, 13–15, 18 ). Еще одно изделие с двушипным пером имело втульчатый насад (рис. 3, 17 ). Наконечники этих двух типов известны по комплексам конца I тыс. до н. э. – первых веков н. э. ( Гришаков, Зубов , 2009. С. 47; Ставицкий , 2013. С. 127, 130, 131).

Более поздняя группа погребального инвентаря характерна для времени широкого распространения фасетированных изделий. Внедрение этого технического приема в производство кочевнической ременной гарнитуры произошло в первой половине III в., а широкое использование продолжалось до середины последующего столетия ( Малашев , 2000. С. 199). К этой группе относятся две одинаковые подвески от двухчастных ременных наконечников (рис. 4, 5, 6 ), четыре одночастных наконечника ремней (рис. 4, 7–10 ), восемь накладок (рис. 4, 13–20 ), один зажим (от чембурного ремня?) (рис. 4, 25 ), три однотипные сбруйные пряжки (рис. 4, 21–23 ).

Подвески от двухчастных наконечников по треугольной форме завершения, мелким треугольным пропилам и фасетировке напоминают позднесарматские ременные наконечники первой половины – середины III в. (типа Н2 по В. Ю. Малашеву, см.: 2000. С. 197; 221. Рис. 2). Близкие им украшения конской узды известны по могильникам бассейна р. Вятки – Худяковскому и Кордон ( Лещинская , 2014. С. 182. Табл. 85, 13, 14, 15 ; 330. Табл. 87, 8–10 ; 267. Табл. 44, 9 ; 271. Табл. 48, 2 ). В мордовском могильнике Стексово-2 они зафиксированы среди инвентаря разрушенных погребений ( Мартьянов , 2004. С. 225. Табл. 108, 9 ), в прикамском Тарасовском – в одном погребении с вопросовидными обвитыми височными подвесками с замкнутым концом ( Голдина , 2003. С. 287. Табл. 285, 1–3 ). Одночастные фасетированные наконечники по облику напоминают подтреугольные непрерывно расширяющиеся книзу лопасти с тупоугольным завершением и рельефно выделенной квадратной площадкой с небольшим центральным отверстием для крепежного штифта в верхней части. Бронзовые прямоугольные (почти квадратные) накладки со скошенными кромками аналогичны шайбам, входящим в конструкцию удил из погребения 8 кургана 16 могильника Центральный VI (Подонье), датированного в пределах II – середины III в. ( Безуглов , 1988. С. 106. Рис. 3, 11, 12 ).

Верхнюю границу датировки погребения 54 помогает конкретизировать тип трех сходных по морфологии уздечных бронзовых пряжек с удлиненными прямоугольными подвижными щитками, украшенными фигурной фасетировкой (рис. 4, 21–23 ). Их округлые граненые рамки в передней части немного расширены, язычки сильно прогнуты и фасетированы, а их окончания выступают за ширину обода. Характерной особенностью изделий является выделенная в средней части их язычков низкая по рельефу прямоугольная площадка, крестообразно перечеркнутая и окаймленная по периметру тонкими врезными линиями. Наиболее ранний позднесарматский комплекс с пряжкой, имеющей такую деталь оформления, датируется второй половиной III в. ( Малашев , 2000. С. 200).

Сочетание в одном комплексе описанного инокультурного для Поочья инвентаря с наибольшей вероятностью могло произойти в течение промежутка, тяготеющего к середине III в. С учетом возможного запаздывания распространения элементов степной кочевой культуры по лесной зоне, наверное, есть резон расширить датировочные рамки погребения 54 на вторую половину указанного столетия.

Характерной чертой рассмотренного комплекса является присутствие вещей, типичных для прикамских памятников, что является одним из отличительных признаков погребений кошибеевского круга. Кроме позднесарматского инвентаря, поступавшего в Поочье, наверное, не без посредничества прикамского населения, в нем присутствуют специфичные предметы, являющиеся приметой памятников Прикамья и Приуралья. К ним относятся полая зооморфная привеска (рис. 3, 8 ) и бронзовое зооморфное завершение рукоятки ножа с изображением медведя «в жертвенной позе» (рис. 3, 10 ), характерное для мелкой пластики раннего железного века Урала и Западной Сибири ( Овсянников , 2013). Первая находка примыкает к ряду широко известных прикамских зооморфных привесок (пронизок), изображающих медведя, лошадку или соболя, позднейшие разновидности которых представлены в комплексах с монетами V в. ( Савельева , 1979. С. 92. Рис. 1, 15 ; 93). Одна из наиболее ранних зооморфных привесок такого рода обнаружена вместе с бронзовой «пьяноборской» ромбической накладкой с петлей на обороте в погребении 22 Кошибеевского могильника ( Спицын , 1901. С. 59, 60. Табл. XII, 7 ). Точный аналог второй находки происходит из погребения III в. (№ 22) азелинского Худяковского могильника на р. Пижме ( Лещинская , 2014. С. 325. Табл. 82А, 8 ).

Описанные комплексы в хронологическом и культурном плане можно соотнести с кругом погребений кошибеевского этапа рязано-окских могильников, что создает предпосылку для более целостного видения начального этапа освоения Поочья финскими племенами. Появление грунтовых погребений на берегах Нижней Оки, вероятно, происходило синхронно с началом функционирования рязано-окских могильников в ее среднем течении (во второй половине III в., см.: Ахметов, Белоцерковская , 1998. С. 41). Значительное удаление Подвязьевского могильника от устья р. Мокши делает достойной внимания версию, предполагающую, что привнесение этой новой традиции в Поочье из ареала андреевс-ко-писеральской общности могло происходить не только через водораздельные пространства по малым рекам (от верховьев Суры к устью р. Мокши, см.: Вихляев , 2000. С. 83), но и вдоль крупнейших речных магистралей Русской равнины (Волги и Оки).

Список литературы О времени появления финских грунтовых погребений на Нижней Оке

- Ахмедов И. Р., 2007. Инвентарь мужских погребений//Восточная Европа в середине I тысячелетия н. э./Отв. ред.: И. О. Гавритухин, А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 137-185. (РСМ; вып. 9.)

- Ахметов И. Р., Белоцерковская И. В., 1998. О начальной дате рязано-окских могильников//Археологический сборник/Отв. ред. С. В. Студзицкая. М.: ГИМ. С. 32-42. (Труды ГИМ; вып. 96.)

- Безуглов С. И., 1988. ПозднеСАрматское погребение знатного воина в степном Подонье//СА. № 4. С. 103-115.

- Вадаи А. Х., Кульчар В., 1984. К вопросу о так называемых сарматских пряжках//Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. № XXXVI. Budapest. C. 239-261.

- Вихляев В. И., 2000. Происхождение древнемордовской культуры. Саранск: Тип. «Красный Октябрь». 132 с.

- Вихляев В. И., Беговаткин А. А., Зеленцова О. В., Шитов В. Н., 2008. Хронология могильников населения I-XIV вв. западной части Среднего Поволжья. Саранск: Тип. «Красный Октябрь». 352 с.

- Воронцов А. М., 2013. Культурно-хронологические горизонты памятников II-V веков на территории Окско-Донского водораздела. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». 173 с.

- Генинг В. Ф., 1970. История населения Удмуртского Прикамья в пьяноборскую эпоху. Чегандинская культура (III в. до н. э. -II в. н. э.)//Вопросы археологии Урала. Ч. I. Вып. 10. Свердловск: Уральский гос. ун-т. 258 с.

- Голдина Р. Д., 2003. Тарасовский могильник I-V вв. на Средней Каме. Т. II: Иллюстрации. Ижевск: Удмуртия. 724 с. (Мат-лы и иссл. Камско-Вятской археологической экспедиции; т. 11.)

- Голдина Р. Д., Краснопёров А. А., 2012. Ныргындинский I могильник II-III вв. на Средней Каме. Ижевск: Удмуртский гос. ун-т. 364 с. (Мат-лы и иссл. Камско-Вятской археологической экспедиции; т. 22.)

- Грибов Н. Н., 2014. Новые данные по истории освоения Нижней Оки в эпоху раннего средневековья (по материалам Подвязьевского могильника)//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани (2014 г.)/Отв. ред.: А. Г. Ситдиков, Н. А. Макаров, А. П. Деревянко. Т. II. Казань: Отечество. С. 317-319.

- Гришаков В. В., 2005. Население верховьев Мокши и Суры накануне средневековья. Саранск: Мордовский гос. пед. ин-т. 95 с.

- Гришаков В. В., Давыдов С. Д., Седышев О. В., Сомкина А. Н., 2016. Мордовские племена накануне Великого переселения народов (Усть-Узинский могильник III-IV вв.). Саранск: Мордовский гос. пед. ин-т. 195 с.

- Гришаков В. В., Зубов С. Э., 2009. Андреевский курган в системе археологических культур раннего железного века Восточной Европы. Казань: Ин-т истории АН Республики Татарстан. 173 с.

- Ефименко П. П., 1937. К истории Западного Поволжья в первом тысячелетии н. э. по археологическим источникам//СА. № 2. С. 39-58.

- Кренке Н. А., 2011. Дьяково городище: культура населения бассейна Москвы -реки в I тыс. до н. э. -I тыс. н. э. М.: ИА РАН. 548 с.

- Кульчар В., 2000. Новые аспекты этнического определения сарматских погребений из Хевиздёрка//Донская археология. № 1. С. 64-71.

- Лещинская Н. А., 2014. Вятский край в пьяноборскую эпоху (по мат-лам погребальных памятников I-V вв. н. э.). Ижевск: Удмуртский гос. ун-т. 472 с. (Мат-лы и иссл. Камско-Вятской археологической экспедиции; т. 27.)

- Максименко В. Е., Безуглов С. И., 1987. ПозднеСАрматские погребения в курганах на реке Быстрой//СА. № 1. С. 183-192.

- Малашев В. Ю., 2000. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского времени//Сарматы и их соседи на Дону/Ред. Ю. К. Гугуев. Ростов-на-Дону: Терра. С. 194-232.

- Мартьянов В. Н., 2004. Древняя история Арзамасского края. Арзамас: АГПИ. 443 с.

- Мясников Н. С., 2013. Этнокультурные процессы в Чувашском Поволжье в I-VIII вв. н. э. в свете археологических данных: доклад на науч. сессии Чувашского гос. ин-та гуманитарных наук по итогам работы за 2013 год. Чебоксары: Чувашский гос. ин-т гуманитарных наук. 72 с. -нет ссылки

- Овсянников В. В., 2013. К вопросу о происхождении сюжета «медведь в жертвенной позе» пермского звериного стиля//Вестник Пермского университета. История. Вып. 1 (21). С. 77-83.

- Румянцева О. С., 2007. Бусы массовых типов//Восточная Европа в середине I тысячелетия н. э./Отв. ред.: И. О. Гавритухин, А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 213-245. (РСМ; вып. 9.)

- Савельева Э. А., 1979. Хронология погребальных комплексов Веслянского могильника//КСИА. Вып. 158. С. 91-96.

- Спицын А. А., 1901. Древности бассейнов рек Оки и Камы. Вып. 1. СПб.: Тип. «Т-ва Художественной Печати». (Мат-лы по археологии России; № 25.)

- Ставицкий В. В., 2013. Западный компонент в материалах Андреевского кургана//Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. № 3 (27). С. 126-141.

- Степанов П. Д., 1980. Андреевский курган. Саранск: Мордовское кн. изд-во. 108 с.

- Труфанов А. А., 2004. Пряжки РАнних провинциально-римских форм в Северном Причерноморье//РА. № 3. С. 160-170.

- Шитов В. Н., 1988. Кошибеевский могильник (по материалам раскопок В. Н. Глазова в 1902 г.)//Вопросы этнической истории мордовского народа в I -начале II тыс. н. э./Отв. ред. М. Ф. Жиганов. Саранск: Мордовское кн. изд-во. С. 4-43. (Тр. Мордовского НИИ языка, литературы, истории и экономики; вып. 93.)

- Щукин М. Б., 2005. Готский путь (готы, Рим и черняховская культура). СПб.: Филол. фак-т СПбГУ. 576 с.

- Godlowski K., 1970. The chronology of the late Roman and early migration periods in Central Europe. Krakow: Uniwersytet Jagielloński. 126 s. (Prace Archeologiczne; t. 11.)