О выборе оптимальных параметров для измерения времени задержки на основе эффекта Хонга–О–Манделя

Автор: Дмитрий Анатольевич Куц, Михаил Сергеевич Подошведов, Александр Геннадьевич Воронцов, Сергей Павлович Кулик, Сергей Анатольевич Подошведов

Рубрика: Физика

Статья в выпуске: 3 т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматривается оценка ошибки измерения времени задержки между прибытиями на светоделитель двух идущих по разным каналам фотонов в оптической системе, построенной на базе интерферометра Хонга-Оу-Манделя (ХОМ). Источником двухфотонного света выступает излучение спонтанного параметрического рассеяния (СПР) света второго типа. Задержка фотона в одном из каналов ХОМ-интерферометра может вводится путем изменения оптического пути вследствие действия различных факторов: механический сдвиг частей интерферометра, изменение показателя преломления среды при изменении температуры, электрического поля и т. п. Выходные порты светоделителя в рассматриваемой схеме подключены к однофотонныем детекторам, которые при регистрации фотонов отправляют сигналы на счетчик совпадений. Оценка времени задержки происходит на основе данных с датчика совпадений. Величина абсолютной погрешности оценки времени задержки в данной работе выражена через ширину спектра бифотонов, величину видности, которая рассчитывается на основе максимального и минимального значения с датчика совпадений, а также величину оцениваемого времени задержки. На основе разработанного метода получены численные значения оценки ошибки временной задержки. Было обнаружено, что при фиксированной ширине бифотоного поля соответствующее минимальному значению абсолютной погрешности время задержки с уменьшением видности приближается к точке перегиба кривой зависимости числа совпадений от времени задержки. Это следует учитывать при проектировании измерительных устройств на основе интерферометра Хонга-Оу-Манделя.

Эффект Хонга-Оу-Манделя, интерферометр Хонга-Оу-Манделя, спонтанное параметрическое рассеяние света, оценка параметра, формула распространения ошибки

Короткий адрес: https://sciup.org/147251501

IDR: 147251501 | УДК: 535.14 + 519.233 | DOI: 10.14529/mmph250306

Текст научной статьи О выборе оптимальных параметров для измерения времени задержки на основе эффекта Хонга–О–Манделя

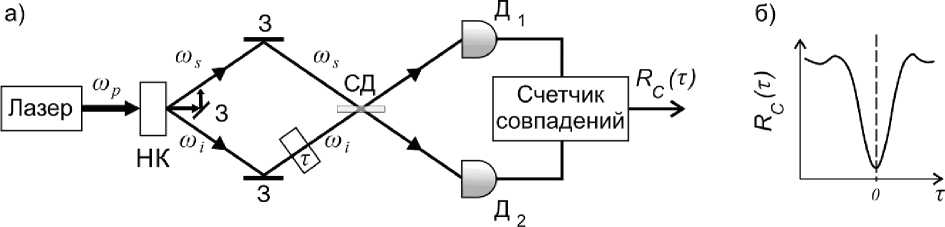

Эффект Хонга-Оу-Манделя – один из базовых эффектов квантовой оптики – заключается в том, что если на светоделитель по разным входным каналам одновременно поступает по одному фотону, которые не будут различаться по частоте, времени прихода и направлению поляризации, то на выходе из светоделителя фотоны сгруппируются: два фотона будут наблюдаться только либо в одном, либо в другом из выходов [1] Этот эффект также получил название «антикорреляция фотонов», и данный эффект объясняется интерференцией двухфотонного излучения четвертого по полю порядка1. Если же параметры фотонов различаются существенно (по сравнению с обратной шириной спектра), то сигнал, вызванный регистрацией одиночных фотонов, будет наблюдаться также и в обоих выходах одновременно. На рис. 1, а приведена типичная схема интерферометра Хонга-Оу-Манделя (ХОМ): пары фотонов (сигнальный и холостой), образующиеся в ходе спонтанного параметрического рассеяния света (СПР) на нелинейном кристалле, направляются на разные входы светоделителя, а затем – в однофотонные детекторы, с которых в счет- чик совпадений направляются сигналы о регистрации фотонов. Типичный вид сигнала с датчика совпадений Rc(τ) приведен на рис. 1, б: в случае τ = 0 наблюдается минимум [1], вызванный эффектом антикорреляции фотонов. Зависимость Rc(τ) характеризуют с помощью величины видно-сти α = (Rсmax – Rсmin) / (Rсmax + Rсmin). В случае полной неразличимости фотонов в холостом и сигнальном канале видность α равна 1.

Рис. 1. a) Оптическая схема ХОМ интерферометра: ωp – частота фотона накачки; НК – нелинейный кристалл; З – зеркало; ωi, ωs – частоты холостого и сигнального фотонов; τ – временная задержка; СД – светоделитель; Д1, Д2 – детекторы; Rc(τ) – сигнал с датчика совпадений; б) Типичный вид зависимости сигнала с датчика совпадений от величины времени задержки τ

Изменение величины τ вследствие действия каких-либо факторов приводит к изменению сигнала с датчика совпадений: данное обстоятельство можно использовать в метрологии для построения измерительных приборов, основанных на оценке величины τ на основе данных с датчика совпадений [2].

Отметим, что данный подход обладает рядом преимуществ. В отличие от классической интерферометрии, ХОМ-интерференция не зависит от изменения оптической фазы: ХОМ-интерферометр сохраняет свою способность измерять временные задержки, даже когда флуктуации разности хода составляют порядка длины волны и более. Типичные фазозависимые методы чувствительны к фазовым флуктуациям, тогда как ХОМ-интерферометрия невосприимчива к изменениям относительной фазы между двумя фотонами. Датчик на основе ХОМ-эффекта не требует потенциально непрактичных и/или сложных систем стабилизации, как это обычно требуется в классической интерферометрии. Эти особенности ХОМ-эффекта привели к предложениям для датчиков задержки времени со сверхвысоким временным разрешением [3].

Данная работа посвящена изучению абсолютной погрешности измерения времени задержки на основе ХОМ-интерферометра с входным бифотонным состоянием света. Учет коррелированных членов с большим числом фотонов [4] может внести дополнительные изменения в оценку погрешности временной задержки. Также на точность оценки временной задержки может оказывать влияние возможная запутанность генерируемых фотонов с фотонами накачки [5] в случае достаточно большой входной интенсивности света.

Оценка точности временной задержки

Бифотонное состояние неколлинеарного невырожденного по частоте светового поля в фиксированных поляризационно-пространственных модах синхронизмом типа II в частотном представлении описывается следующей волновой функцией [6]:

I ^> = ft d ^ s d ^ i f( a s , a i) a + ( a s ) a 2 ( a i ) I °° ) , (1) где нижние индексы отвечают за сигнальную ( s ) и холостую ( i ) компоненты, выражения a + ( a s ) и a + ( a i ) описывают действие операторов рождения на соответствующих частотах на вакуумное состояние. Отметим, что спектральная амплитуда f ( a s , a i ) является нормированной функцией, то есть подчиняется условию нормировки JJ | f ( a s , a i ) | 2 d a s d a i = 1.

Холостой фотон испытывает временную задержку τ , что в спектральном разложении приводит к появлению фазового множителя exp( i a i T ) в волновой функции бифотона. В данном случае временная задержка τ отсчитывается от минимума функции, показанной на рис. 1, б ( τ = 0 соответствует минимуму). Дальнейшая эволюция бифотона связана со смешением фотонов на равно-

Куц Д.А., Подошведов М.С., Воронцов А.Г., О выборе оптимальных параметров

Кулик С.П., Подошведов С.А. для измерения времени задержки … весном светоделителе, что ведет к появлению состояния, уже напрямую связанного с ХОМ-эффектом

-

1 ^(т)> = 2 JIdmsdmi (f(MsMi)exP(Мт) -f(oi Ms)exP(^Г))a1+ (Ms)a + (®,) 1 00> .

В данном измерении число совпадающих фотоотсчетов

S = JJ d® do2 q) | m XmI 02 I,(4)

является наблюдаемой величиной, среднее значение (S> которой зависит от т. Измерение опе ратора совпадений (4) позволяет оценить значение переменной т. Точность этого измерения можно оценить с помощью формулы распространения ошибки [7]:

А S

* = , (5)

где числитель A S = ^( S 2 > —( S > 2 - среднеквадратичное отклонение в совпадениях фотоотсчетов, а знаменатель – величина, определяющая чувствительность среднего значения оператора S по отношению к переменной т .

В реальном эксперименте присутствуют факторы, которые могут ухудшить видность интерференционной картины. В нашем рассмотрении вклад несовершенства настройки оптической схемы может быть промодулирован посредством рассмотрения уже несбалансированного светоделителя, на котором смешиваются фотоны, что позволяет рассчитать среднее значение оператора (4) как

( S > = 1 ( 1 — а П d ® d M 2 I f ( М ’ ® 2 )| 2 cos ( M l — MT ) ) , (6)

где a - видность интерференционной картины, и здесь мы также приняли во внимание симметричность амплитуды бифотона к перестановке частот, то есть выполнение условия f (0)1,02) = f (02.0)1). Если аппроксимировать спектральную амплитуду бифотонного поля бига- уссовской функцией f (M.®?)

exp лЛМкю

( o 0 — ® 2 ) PYn ( О + ® 2 — ® 0 )

expо----

I 2( A o ) 2 J ^ 2( M ) 2 J

то среднее значение оператора (6) преобразуется в финальное выражение

< S > = 5 1 — exp

—

( А ® ) 2 т 2 1

где Ao - ширина спектра бифотонного поля, M - ширина условного частотного распределения, связанная с шириной спектра накачки, несущая частота которой о0 . Если мы воспользуемся соотношением (S2 > = (S>2, то по формуле распространения ошибки в уравнении (5) получим оценку ошибки неизвестной временной задержки

4 < S > (1 — < S > )

1 — a 2 exp

Л ( А о ) 2 т 2 "

—

S

= 2

a ( A o ) 2 T exp

( А о ) 2 т 2 '

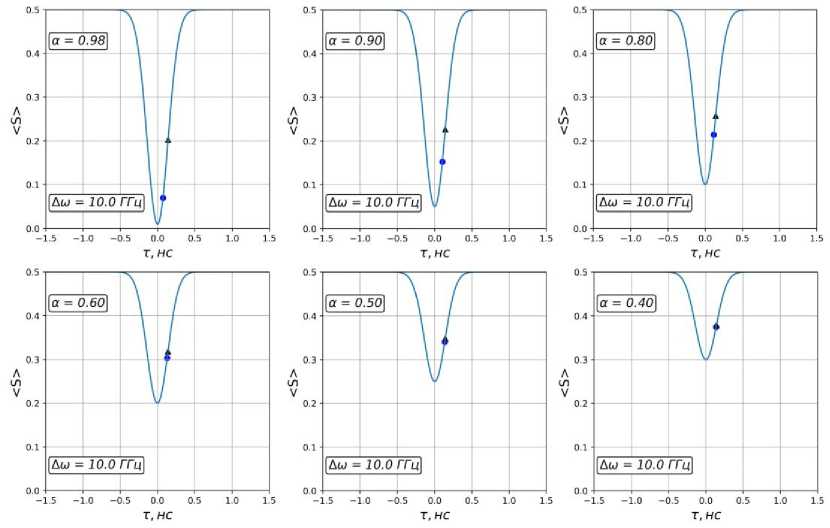

Полученная зависимость (9) в данной работе является основой для подбора значений величин α , Δ ω при реализации в эксперименте. На рис. 2 приведены результаты численных расчетов определения времен задержки, соответствующих минимальным значениям абсолютной погрешности при заданных величинах ширины спектра бифотона, видности. Из приведенных на рис. 2 зависимостей можно видеть, что при видности больше 0,5 точка, соответствующая минимуму абсолютной погрешности времени задержки, лежит ниже точки перегиба функции ( S ( т ) > .

Рис. 2. Кривая (S(т)) при различных значениях видности. Круг соответствует величине т с минималь ным значением абсолютной погрешности. Треугольник - точка перегиба функции (S (т))

Выводы

В случае СПР второго типа погрешность δ τ определения времени задержки между прибытиями фотонов на светоделитель в ХОМ-интерферометре была выражена через величину ширины спектра бифотона Δ ω , видность α , а также время задержки между фотонами τ . Выражение для величины δ τ ( α , Δ ω , τ ) было получено на основе формулы распространения ошибки. Для различных значений Δ ω и α были определены такие времена задержки между фотонами τ min , для которых реализуются наименьшие абсолютные погрешности δ τ при фиксированных Δ ω и α . Было обнаружено, что при фиксированном значении Δ ω величина τ min при уменьшении видности приближается к точке перегиба зависимости числа совпадений от времени задержки τ . Это обстоятельство нужно учитывать при проектировании работающих на основе ХОМ-интерферометра измерительных средств.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-22-20063,