О зоне разрядки геодинамических напряжений крупного ранга в Арктике

Автор: Соколова Н.В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 3-1 (42), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье показана необходимость учета характера непрерывного движения Земли при изучении природных условий Арктики. С данным движением связаны изменения суточного режима функционирования планеты, относительно независимых систем гидро- и литодинамических потоков и зон разрядки геодинамических напряжений разного ранга. Определены границы двух смежных фрактальных структур, составляющих такую зону разрядки напряжений крупного ранга в Арктике. Отражена значимость естественных изменений геодинамических условий в рассматриваемом регионе.

Арктика, северный ледовитый океан, непрерывное движение земли, зона разрядки геодинамических напряжений, фрактальная структура, тальвег, относительно независимые гидро-и литодинамические потоки, микросейсмичность, землетрясения

Короткий адрес: https://sciup.org/170190757

IDR: 170190757 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10208

Текст научной статьи О зоне разрядки геодинамических напряжений крупного ранга в Арктике

В настоящее время колоссальное значение для всего человечества имеет проблема выявления закономерностей современных и, главное, будущих изменений природных условий и ресурсов Арктики. Но изучена она слабо из-за неучета зон разрядки геодинамических напряжений крупного ранга, которые связаны с характером непрерывного движения планеты.

Общеизвестно, что земная ось наклонена к плоскости эклиптики на 66°33'22" [1, с. 464]. С другой стороны, при вращении Земли вокруг своей оси определенным образом (с запада на восток) появляется, согласно правилу буравчика, дополнительный тренд движений в направлении ю–с (условно), что способствует постепенному выходу планеты из своего орбитального потока в ортогональную плоскость [2]. В таких условиях увеличивается ее неустойчивость. В течение суток сильно меняется система взаимосвязей противоположных гидро-и литодинамических потоков, функционирующих на земной поверхности.

Исходя из картографических данных [3], в Арктическом регионе взаимодейст- вуют два таких потока крупного ранга: один - от котловины Северного Ледовитого океана (СЛО) в Атлантический океан (АО), другой (противоположный по направлению) - от котловины СЛО в Тихий океан (ТО). При этом сама котловина СЛО неразрывно связана с котловинами АО и ТО. Наибольшая глубина зарегистрирована в Гренландском море (5527 м).

Взаимодействие котловин СЛО, АО и ТО таково, что выход гидро-и литодинамических потоков из СЛО (базис денудации в нем свыше 5000 м) в ТО (базис денудации свыше 11000 м в Марианской впадине) ограничен шириной Берингова пролива и глубинами континентального шельфа до 100 м. Выход потоков в противоположном направлении, из СЛО в АО (базис денудации свыше 9000 м во впадине Пуэрто-Рико), с учетом шельфовой зоны имеет значительно большую ширину и глубину. Согласно гипсометрическим данным, отраженным на картах [3], котловина СЛО наклонена в сторону АО. Это очень важный факт. Если бы наклон этой котловины был в сторону ТО, то в реальных ус- ловиях у Земли отсутствовала бы собственная система адаптации к изменениям непрерывного движения [2].

Из-за фиксированного наклона котловины СЛО в сторону АО, а также наклона земной оси к плоскости эклиптики в течение каждых суток через 12 часов сменяют друг друга противоположные режимы функционирования Земли. Один из них способствует увеличению неустойчивости планеты, а другой, наоборот, - ее устойчивости.

Первый режим устанавливается в тот момент времени, когда наклон земной оси к плоскости эклиптики и наклон котловины СЛО в сторону АО по направлению совпадают. Действие их суммируется. При этом усиливается поток из котловины СЛО в сторону Атлантики. В случае достижении критических параметров данных движений сработает система адаптации Земли, произойдет серия ее движений в трех ортогональных плоскостях, и в конечном итоге изменится система полюсов. Подробнее об этом изложено в [2].

Второй режим начинает действовать через 12 часов после первого, когда наклон земной оси к плоскости эклиптики и наклон котловины СЛО в сторону АО по направлению противоположны. В таких условиях усиливается гидро-и литодинамический поток из СЛО в ТО, а противоположный (СЛО-АО) - ослабевает. С одной стороны, этот режим способствует увеличению устойчивости Земли. С другой стороны, в таких условиях огромное количество поверхностной океанской воды поступает из АО в котловину СЛО, и далее только малая ее часть идет в ТО через Берингов пролив. А большая часть воды при этом уходит обратно, в АО. Из-за данного обстоятельства развивается большой Канадский арктический архипелаг с многочисленными проливами, связанными с АО.

В.С. Антонов [4] усматривал основную причину изменчивости климатических условий и, в частности, ледовитости СЛО, в сопряженной системе водообмена между СЛО и АО, заключающейся в периодической смене активности двух встречных потоков - атлантической воды, поступающей с юга и юго-запада, и стока арктической воды в Атлантику. Функционирование такой системы зависит от живого сечения «главных ворот» Арктики со стороны Атлантического океана - пролива между Шпицбергеном и Гренландией [5].

В котловину СЛО поступает вода из АО и ТО с уровней, выше базиса денудации в ней. Согласно [3] существует различие крупных барьерных зон на пути потоков из СЛО в АО и из СЛО в ТО. Такое различие их по ширине и глубине позволяет планете приспособиться к имеющим место противоположным режимам ее функционирования без высокоамплитудных колебаний. Однако определяющий наклон земной оси к плоскости эклиптики при втором режиме способствует размыванию барьерной зоны и усилению потока СЛО– ТО. Данные гипсометрии, отраженные на картах [3], показывают потенциальные возможности расширения этой барьерной зоны, в настоящее время представленной только Беринговым проливом, за счет от-членения п-ова Сьюард (Аляска). В случае усиления гидро-и литодинамического потока из СЛО в ТО увеличится амплитуда суточных колебаний Земли. Смягчению перехода от одного режима к другому способствует арктический ледяной покров. Однако известно [6], что в последнее время в Арктике активизируются процессы деградации такого покрова, которые приведут в том числе и к усилению штормов в рассматриваемом регионе.

Цель настоящего исследования - выявление зоны разрядки геодинамических напряжений в Арктике при противоположных режимах функционирования Земли.

В настоящее время накоплен большой объем очень важных данных о водных потоках, о рельефе дна СЛО, геодинамиче-ских напряжениях. При этом нет единой системообразующей информации, которая бы объединила эти разрозненные данные для выявления характера будущих изменений рассматриваемого региона.

В этом отношении объективными источниками такой системообразующей фактической информации могут служить тальвеги, которые непрерывно соединяют самые низкие точки дна рек, озер, морей и океанов. До сих пор тальвеги [1] использо- вали только в связи с конкретными водоразделами или бассейнами рек, что сужало значимость этих параметров. Однако для получения новой информации их целесообразно использовать в качестве самостоятельных показателей характера функционирования относительно независимых гидро-и литодинамических потоков [7] и расчленения рельефа земной поверхности [8-9]. Узлы тальвегов, как и узлы слияния рек [10], обладают свойством фрактальности. Они отражают характер распределения базисов денудации. Единая система тальвегов разного ранга на земной поверхности способна снимать геодина-мические напряжения. При критических параметрах таких напряжений в зонах тальвегов происходят сильные землетрясения.

В пределах котловины СЛО функционируют, как и на суше, тальвеги разного ранга. Один из самых крупных приурочен к рифтовой долине, расположенной в осевой части хребта Гаккеля.

Рифтовая долина хребта Гаккеля прослеживается на расстояние более 1 000 км и представлена системой впадин, разделенных перемычками. Здесь активно развиваются тектонические процессы [11].

Действующий хребет Гаккеля и разделяемые им океанические котловины Нансена и Амундсена образуют торцевое сочленение с краем континента Евразия [12].

Несмотря на относительно меньшую сейсмичность центрального сегмента хребта Гаккеля, скорость спрединга здесь больше, чем в восточном сегменте, но меньше, чем в западном. Расчеты показали, что деформация в пределах данного хребта за счет весомого вклада наиболее сильных (М равна 5,0-5,6) землетрясений имеет чисто сдвиговый характер. Границы смены полей напряжений и деформаций на юго-востоке установлены на шельфе моря Лаптевых [13].

Формирование хребта Гаккеля и котловин Нансена и Амундсена поддерживается процессами, связанными с характером непрерывного движения Земли, в частности, с вращением планеты вокруг своей оси и наклоном ее относительно плоскости эклиптики.

С характерными условиями развития тальвегов на дне котловины СЛО связаны особенности гидро-и литодинамических потоков в ней.

С учетом распределения базисов денудации самый главный протяженный транзитный поток на земной поверхности включает: истоки р. Макензи и саму р. Макензи до узла соединения ее с активным притоком от Берингова пролива (вдоль побережья Аляски); далее потоки, приуроченные к зонам тальвегов на дне котловин СЛО и АО, Индийского океана. И заканчивается этот главный транзитный поток в ТО, в Марианской впадине. Тальвеги прекрасно транслируют положение данного потока и двух активных притоков к нему, функционирующих в Арктике (в рифтовой долине хребта Гаккеля, а также в тальвеге от Берингова пролива вдоль Аляски).

В настоящее время просматривается тенденция будущих изменений, когда поток от Берингова пролива станет транзитным, а р. Макензи – активным притоком к нему. Это произойдет при максимальных показателях активизации перетока из ТО в СЛО и в АО.

Об активизации данного гидро- и литодинамического потока, согласующегося с направлением наклона котловины СЛО, свидетельствуют следующие факты:

-

1. Пролив Фрама между Гренландией и Шпицбергеном, является достаточно активным глубоководным соединением СЛО с Мировым океаном [14]. Найдены прямые доказательства существования здесь глубокой циркуляции воды и вентиляции СЛО [15].

-

2. Исходя из данных, приведенных в работе [13], в восточном и западном сегментах хребта Гаккеля, а также в примыкающем к нему проливе Фрама регистрируется постоянный сейсмический пояс крупных землетрясений с магнитудой 5 и выше. В западном сегменте хребта фиксируется максимальная скорость спрединга дна океана.

-

3. Если исследовать характер устьев рек, впадающих в СЛО, то окажется, что имеют место признаки перестройки русел Оби и Енисея на запад, в сторону Новозе-мельской впадины (базис денудации 540 м [3]). Река Лена тяготеет к тальвегу на Лап-тевоморском шельфе, связанному с восточным сегментом хребта Гаккеля, где днище рифтовой долины находится на глубинах 4,5-5 км. Согласно [13], в данном районе зафиксированы очаги крупных (магнитуда более 5) землетрясений. Такие условия определяют характер функционирования глубоководного потока вдоль материка Евразия от Берингова пролива до восточной части рифтовой долины хребта.

Эти факты однозначно свидетельствуют о понижении здесь базисов денудации, об активизации проходящих через этот пояс главного транзитного потока и активного его притока, функционирующего в рифтовой зоне хребта Гаккеля.

Все гидро- и литодинамические потоки развиваются на разных уровнях в СЛО, поэтому необходимо определить характер их соподчинения.

В ходе исследований на земной поверхности были выявлены системы относительно независимых гидро-и литодинамических потоков [7] и тальвегов [8, 9] раз- ного ранга. При этом в каждом их узле заложен первый уровень управления - характер взаимодействия транзитного потока и активного притока к нему. Четыре подобных узла формируют область денудации, которая оконтурена транзитными потоками и тальвегами определенного ранга. Как и узлы сочленения потоков, так и выявленные области денудации, которые отражают второй уровень управления, обладают свойством фрактальности. Внутри данной области развиваются приточные системы, формирующие фрактальные структуры меньшего ранга. Более подробно эта проблема показана в работах автора [8, 9].

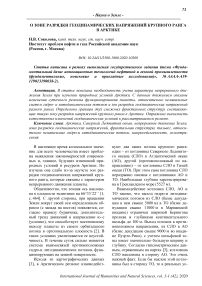

Такого рода фрактальные структуры развиваются и в Арктическом регионе. Они определяют перестройку потоков в узлах в ходе изменения первого и второго режимов функционирования планеты. Выделены две фрактальные структуры разного ранга, которые объединяются вместе в одной зоне разрядки геодинамических напряжений крупного ранга (рис. 1).

Рисунок. Две фрактальные структуры (их границы показаны красным цветом), составляющие зону разрядки геодинамических напряжений крупного ранга в Арктике

В пределах СЛО на океанском дне функционирует главная фрактальная структура, оконтуренная тальвегами: вдоль побережья Северной Америки, в пределах рифтовой долины в осевой части хребта Гаккеля, вдоль побережья Евразии. Эти тельвеги отделяют сушу от положительных структур (хребтов и поднятий) на океанском дне и хорошо дешифрируются на материалах дистанционного зондирова- ния Земли. Данная фрактальная структура образована не только тальвегами, но и системами относительно независимых (параллельных с люфтом 45°) потоков. Одна из них включает потоки в рифтовой долине хребта Гаккеля и вдоль побережья Аляски, другая в ортогональной плоскости - потоки вдоль побережий материков Северная Америка и Евразия. При первом и втором режимах главная фрактальная структура (часть зоны разрядки геодина-мических напряжений) развивается как воронка.

Вторая смежная фрактальная структура, хотя она и задействована в зоне разрядки геодинамических напряжений вместе с первой, имеет более низкий ранг. Она также образована системами относительно независимых тальвегов. Одна из них проходит в осевой части хребта Гаккеля и между побережьем Скандинавского полуострова и островами Новая Земля, Франца Иосифа, Шпицберген. Ортогональная ей система определяется тальвегом между островом Новая Земля и побережьем Евразии и тальвегом в проливе Фрама. В пределах этой фрактальной структуры усиливаются процессы денудации и при первом, и при втором режимах.

Информация о фрактальных структурах позволяет прогнозировать будущие перестройки гидро-и литодинамических потоков, изменения их функций, а также и процессы активизации микросейсмичности, которые (как показали исследования [16]) развиваются в зонах тальвегов разного ранга.

Для получения таких прогнозных данных необходимо начать непрерывный мониторинг объектов, индицирующих действие первого или второго режима функционирования планеты. Различия таких режимов поможет определить характер изменения склоновых процессов в пределах рифтовой долины хребта Гаккеля и в Алеутском желобе (базис денудации в нем свыше 7000 м). При первом режиме активизируются процессы денудации на восточных склонах рифтовой долины хребта и в желобе, при втором - на западных их склонах.

При увеличении перетока из СЛО в АО (первый режим) Канадский Арктический архипелаг активно дренируется. При усилении потока из СЛО в ТО (второй режим) он развивается в условиях активизации обводнения.

Целесообразно проводить мониторинг динамики базиса денудации в узле сочленения р. Макензи с притоком от Берингова пролива вдоль побережья Аляски. Изменение их функций может привести к критическим параметрам потока СЛО–АО и к изменению характера непрерывного движения планеты.

Создание облака землетрясений в зоне пролива Фрама способствует развитию и первого, и второго режимов, поэтому важно проводить мониторинг ширины и глубины данного пролива.

Необходимо следить также за динамикой перестройки устьев рек, впадающих в котловину СЛО, и балансом изменений, способствующих увеличению как устойчивости Земли, так и ее неустойчивости.

Увеличение размытости барьерной зоны СЛО-АО прослеживается и при первом, и при втором режимах. Могут иметь место случаи, когда при втором режиме очень сильно активизируется сброс воды из АО не только в Норвежское (и Гренландское) море, но и в Северное море, при этом создаются обширные области затопления на побережьях Скандинавского п-ова, о. Великобритания.

Общеизвестно, что поверхностное течение из ТО в СЛО от Берингова пролива раздваивается: одна ветвь идет в сторону моря Бофорта (в главный транзитный поток), а другая, - вдоль побережья материка Евразия. Поэтому при первом режиме функционирования Земли в тальвеге вдоль побережья данного материка могут проявляться активизация сейсмичности и усиление гидро-и литодинамического потока к восточному сегменту рифтовой долины хребта Гаккеля.

Целесообразно фиксировать время суток, когда Земля находится в первом режиме функционирования, а когда - во втором. Это нужно учитывать при разработке технологий недропользования. В момент установления второго режима при пере- ориентировке крупных гидро-и литодинамических потоков происходят наибольшие возмущения.

Согласно [17], 23 марта 2020 г. (дата выбрана случайно) с 8 часов утра до 15 часов дня произошли землетрясения (магнитуды 2,6–3,6) в области действия потока СЛО–АО (в регионе Пуэрто-Рико). В этот же день с 8 часов утра до 15 часов дня (когда в регионе Пуэрто-Рико вечер) зафиксированы землетрясения в области действия потока СЛО–ТО (на Аляске, в Японии, в районе Алеутских островов). Магнитуды их были больше (от 3 до 4,9). Отмеченные землетрясения произошли при разных режимах функционирования Земли: первая их группа – при активизации потока СЛО– АО (первый режим); вторая их группа – при усилении потока СЛО–ТО (второй режим).

При одном режиме могут иметь место микроземлетрясения в регионе, который развивается в области действия противоположного потока. К примеру, авария на АЭС в Фукусиме 11 марта 2011 г. (в 14.46 по местному времени) и авария на буровой платформе в Мексиканском заливе 20 апреля 2010 г. (в 21.49 по местному времени) произошли в разные годы, но при одинаковом, (втором), режиме функционирования Земли, в ходе усиления потока СЛО– ТО и перестройки потока СЛО–АО.

Приведенная систематизация землетрясений (с магнитудой больше 2,6), произо- шедших 23 марта 2020 г., является предварительной, но очень полезной. Она в целом показала, что между режимом функционирования планеты и землетрясениями существует связь и требуются широкие исследования в данном направлении.

Из-за незнания закономерностей развития природных условий и ресурсов тормозится процесс разработки прогрессивных технологий недропользования и адаптации человеческого общества к негативным для него природным процессам. Такие технологии требуют системных знаний о непрерывной геодинамике. Поэтому необходим мониторинг сейсмичности, в том числе малой, в зонах тальвегов (границ выявленных фрактальных структур). Усиление сейсмичности на отдельных участках границ фрактальных структур влечет за собой активизацию процессов расчленения примыкающих к ним шельфовых областей. В связи с этим важно заранее учитывать такие наиболее уязвимые места в технологиях разработки месторождений УВ. Требуется также детальный мониторинг тальвегов: 1) проходящего в Беринговом проливе; 2) в долине реки Бакленд на Аляске. Усиление процессов расчленения в данных зонах способствует увеличению не только водообмена между СЛО и ТО, но и амплитуды колебаний Земли при изменении в течение суток противоположных режимов ее функционирования.

Список литературы О зоне разрядки геодинамических напряжений крупного ранга в Арктике

- Советский Энциклопедический Словарь. М.: Советская Энциклопедия, 1980. 1600 с.

- Соколова Н.В. О системах адаптации непрерывных потоков земного вещества разного ранга к возможным внешним и внутренним его изменениям // Естественные и технические науки. 2014. № 9-10. С. 111-118.

- Атлас мира / Отв. ред. А.Н. Баранов. М.: ГУГК при МВД СССР, 1954.

- Антонов В.С. Природа движения вод и льдов Северного Ледовитого океана // Труды Аркт. научн.-исслед. ин-та. Л.: Гидрометеоиздат, 1968. Т. 285. С. 148-177.

- Водные массы Северного Ледовитого океана. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://arktika-antarktida.ru (Дата обращения 19.03.20).