Об акустической эффективности сейсмических вибраторов (обзор)

Автор: Сорокин А.Г., Уралов А.М.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 20, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе описывается традиционная область применения сейсмовибраторов для исследования земной коры. Анализируются отдельно исследования авторами параметров сейсмического и акустического сигналов. Критически рассмотрено распространение инфразвуковых сигналов от сейсмовибратора на большие расстояния в тропосфере и стратосфере. Анализируется отклик ионосферы на акустическое воздействие сейсмовибратора во время доплеровского радиозондирования ионосферы. Приводятся оценки проникновения акустического излучения сейсмовибратора ЦВ-100 на ионосферные высоты. Анализируются спектры излучения вибраторов ЦВ-100 и ЦВ-40, сезонная зависимость их амплитудно-частотных характеристик и способы ее снижения.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103461

IDR: 142103461 | УДК: 534.222,

Текст обзорной статьи Об акустической эффективности сейсмических вибраторов (обзор)

Землетрясения довольно часто происходят на нашей планете. Их проявления связывают с динамическими сейсмическими процессами в глубинах земных недр. Эти процессы большой силы носят катастрофический характер, угрожают огромным территориям и населению. Поэтому большое внимание уделяется развитию знаний о динамических процессах, происходящих на больших глубинах в очаге землетрясения, с целью выяснения причин землетрясений, физики происходящих сейсмических процессов и разработки надежной основы их прогноза. Вместе с этим, продолжаются разработки аппаратных средств и методик определения состояния структурных элементов земной коры и повышения точности измерений параметров распространяющихся сейсмических сигналов.

В этой связи большое прикладное значение имеет выяснение структурных элементов земных недр с помощью различных типов взрывов. Регистрация сейсмических сигналов от источников с известными характеристиками взрыва (по международной терминологии Ground Truth – истина земли) позволяет определить время пробега взрывной сейсмической волны с помощью распределенной сети сейсмических станций и вычислить, таким образом, скоростной профиль земной коры в заданном регионе. Знание скорости распространения сейсмических волн позволяет в дальнейшем судить о местоположении сейсмических событий, например, о несанкционированных ядерных взрывах.

В то же время последние три десятилетия прошедшего века характеризовались развитием активных методов сейсмологии невзврывного типа. Эти методы основаны на использовании мощных управляемых вибрационных источников сейсмических волн для глубинных исследований Земли. Идея изучения недр Земли и геодинамических процессов, происходящих в ней, с использованием вибрационных источников, так называемого вибрационного просвечивания Земли (ВПЗ), была высказана еще в

1970-х гг. [Николаев и др., 1974]. Идея активных методов сейсмических исследований обладает рядом преимуществ по сравнению с пассивными методами. Активные методы связаны, во-первых, с точно определенными координатами и временем работы источника, во-вторых, с возможностью возбуждения колебаний заранее заданной формы и многократного воспроизведения идентичных воздействий на изучаемую среду, и, наконец, с возможностью проведения управляемого эксперимента.

Практическая реализация вибрационного просвечивания недр проводилась в рамках программы АН СССР «Вибрационное просвечивание Земли» под руководством академика А.С. Алексеева [Алексеев, Николаев, 1999], в выполнении которой участвовал ряд институтов Сибирского отделения РАН. При этом была решена сложная комплексная научнотехническая задача, связанная с созданием мощных вибрационных источников низкочастотного диапазона, прецизионных систем управления, систем регистрации и обработки вибрационных сигналов [Алексеев и др., 2005; Ковалевский, 2006].

В 70–80-х гг. прошедшего века появились публикации по разработке и использованию различных типов управляемых сейсмических стендов (сейсмовибраторов). Например, сейсмический вибратор СВ-120/250ВИ предназначен для возбуждения продольных сейсмических колебаний при геофизических изысканиях с целью разведки нефти, газа и рудных месторождений. Сейсмовибраторы могут также использоваться при диагностике сейсмостойкости и остаточного ресурса зданий и других инженерно-строительных сооружений. Кроме того, сейсмический вибратор может быть успешно применен для удаленной калибровки сейсмической аппаратуры. Так, на международном семинаре «Проблемы калибровки сейсмических станций», проходившем Москве 3–6 ноября 2003 г. под эгидой МНТЦ, обсуждался доклад новосибирских специалистов Вычислительного центра СО РАН Б.М. Глинского и В.В. Ковалевского «О возможности использования мощного сейсмического вибратора для калибровки сейсмических станций». Были даны расчеты возбуждаемого сейсмического сигнала на основе модели полубесконечной сейсмически активной среды (колеблющейся пластины) и рекомендации по практическому использованию метода.

По мере развития и становления метода ВПЗ в литературе появились предложения об использовании мощных сейсмических вибраторов и как источника инфразвуковых волн, и как стабильного управляемого источника искусственных возмущений в атмосфере и ионосфере. В то же время было ясно, что вибросейсмический мониторинг земной коры только начинает развиваться. Первые экспериментальные работы были проведены на разломе СанАндреас в США. Использовались сейсмовибраторы, предназначенные для поиска нефти, а просвечивание земной коры осуществлялось отраженными от границы Мохоровича волнами, регистрация которых велась на расстоянии десятков километров от источника. Вибросейсмический мониторинг в данном случае охватывал небольшой блок земной коры. При проведении этих работ были обнаружены вариации в поле поперечных волн, которые можно связать с сейсмичностью. Из зарубежных исследований с вибрационными источниками можно отметить работы по созданию электромагнитных вибраторов в Голландии, большой комплекс работ по созданию системы вибросейсмического мониторинга недр Земли ACROSS в Японии и проведению вибросейсмиче-ских экспериментов (Р. Унгер, У.А. Ван Кампен, А.Дж. Веркхоут, Т.В. Мак-Эвили, Р.В. Клаймер, М. Кумазава, Дж. Касахара и др.) [Unger et al., 1987; Yasuhiro et al., 2005; Kasakhara, 2005].

В России на сегодняшний день имеется несколько действующих сейсмических вибраторов: Быст-ровский (под Новосибирском), Байкальский (вблизи г. Бабушкин, Республика Бурятия) и Краснодарский, которые показаны соответственно на рис. 1–3.

Основные характеристики и анализ работы сейсмовибратора

В работах новосибирских авторов [Kuznetsov et al., 1999; Кузнецов и др., 1999; Kuznetsov et al., 2000; Гуляев и др., 2001] в качестве источника инфразвука рассматриваются сейсмические вибраторы, в частности, один из них, установленный на Быстровском сейсмологическом полигоне СО РАН под Новосибирском. Приводятся некоторые его параметры. Сейсмовибратор представляет собой стационарный источник вибраций в инфразвуковом диапазоне частот дебалансного типа, принцип действия основан на возбуждении вертикальных осцилляций большой массы (амплитуда осцилляций составляет около 0.5 см). Амплитуда развиваемого усилия может составлять 30 (ЦВ-30), 40 (ЦВ-40) и 100 (ЦВ-100) тонн. Эквивалентная мощность сейсмического вибратора составляет несколько киловатт. Сейсмовибратор может работать как в одночастотном гармоническом режиме с фиксированной частотой, так и в режиме с плавно меняющейся в заданном диапазоне частотой. Частотный диапазон составляет от 6 до 12 Гц, неста-

Рис. 1 . Быстровский вибратор (г. Новосибирск).

Рис. 2 . Байкальский вибратор (Иркутская обл., г. Бабушкин, Республика Бурятия).

Рис. 3 . Краснодарский вибратор.

бильность рабочей частоты вибратора – около 10–7 Гц. В переменном режиме частота в заданном диапазоне изменяется линейно. Продолжительность сеанса занимает от 20 до 48 мин. Применяется также гидро-резонансный сейсмовибратор ГРВ-50 с амплитудой усилия 50 тонн. Байкальский вибросейсмический полигон находится на расстоянии около 1 км от оз. Байкал в долине реки Сухой ручей, текущей с хребта Хамар-Дабан. В геоморфологическом отношении площадка под вибратор расположена на высокой террасе со следующим инженерно-геологическим разрезом. С поверхности до глубины 0.5–2.3 м залегает крупногалечный грунт с песчаным заполнителем (до 35 %). Заполнитель – песок разной крупности светлокоричневого цвета, маловлажный. Галька и гравий средней степени окатанности представлены изверженными и метаморфическими породами. Глубже 0.5–2.3 м залегают суглинки твердой консистенции светло-коричневого цвета.

Далее следует рассмотреть возможности вибратора как акустического излучателя и особенности распространения инфразвукового излучения в атмосфере. Теоретически плоские звуковые волны можно получить, задавая на некоторой плоскости распреде- ление давления или нормальной скорости. В простейшем случае, например в задаче излучения звука колеблющимся поршнем, нормальная скорость одинакова по всей плоскости. В случае произвольного распределения давления или нормальной скорости на плоскости приходится воспользоваться разложением этого распределения в интеграл Фурье по времени t, а также по координатам x и у и получить решение для отдельных компонент разложения.

Авторы работы [Гуляев и др., 2001] в качестве модели излучателя инфразвука в атмосферу рассматривали ограниченный колеблющийся участок земной поверхности. Эта простейшая модель в двумерном случае представляет собой синфазно колеблющийся участок земной поверхности в виде полосы излучения шириной 2 L по оси X и бесконечно протяженной по оси Y. Авторы, задавая значение вертикальной, или нормальной, скорости, равной V 0 в пределах этой полосы и нулю вне ее, получили выражение для горизонтальной скорости смещения в акустических колебаниях

Vx = — V o Г sin kL sin kx . , (1)

п 0 k 2 - k2

| ® |

где k0 = I — I , to = 2 n f , c - скорость звука, а вре- V c )

менная зависимость V x бралась в виде exp( - i to t ). Далее авторы, используя метод перевала, получили асимптотику интеграла для больших х >0:

1/2

I 2 ]п

Vx = Vo Н— I sin kоL exP(-ikоx -i )•

Vn kox )

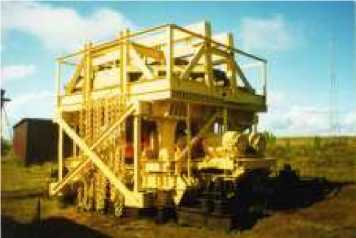

На рис. 4, представленном в работе [Гуляев и др., 2001], показаны амплитуда ( а ) и фаза ( б) горизонтальной скорости смещения в акустических колебаниях. Видно, что в окрестности источника наблюдается резкое увеличение амплитуды, которое авторы связывают с генерацией акустических колебаний вибратором. В расчетах принималось L =5 м, к 0=0.1142 м-1. Для частоты звука 6 Гц это соответствует скорости звука 330 м/c. На рис. 5 показаны амплитуды и фазы смещений рэлеевской волны, к которым стремятся возмущения в волне при удалении от источника, вычисленные по точной формуле (сплошная линия) и по асимптотике (штриховая линия).

В работе также были проведены следующие важные исследования, а именно, выполнен подбор модели, описывающей работу вибратора, детальный анализ сейсмических колебаний и сравнение с экспериментальными данными. Была использована простейшая двумерная модель. Рассматривались упругие возмущения в нижнем полупространстве, которые возбуждались приложенной к поверхности земли периодической нагрузкой с отличной от нуля вертикальной составляющей. Подобная задача в линейном приближении описывается на основе уравнения упругости для вектора деформации с граничными условиями, когда нагрузка приложена к полосе L и направлена вверх в плоскости оси Z, а картина возмущения не зависит от координаты y . Аналогично

Рис. 4 . Амплитуда ( а ) и фаза ( б ) горизонтальной скорости смещения в акустических колебанях в зависимости от расстояния до центра полосы излучения, вычисленные на основе точной формулы (длинный штрих) и по асимптотической формуле (короткий штрих). Сплошная линия соответствует данным эксперимента.

Рис. 5 . Модельные зависимости амплитуд и фаз вертикальных ( а ) и горизонтальных ( б ) скоростей сейсмических колебаний земной поверхности от расстояния до центра приложения вертикальной нагрузки, вычисленные точно (сплошные линии) и по асимптотикам (штриховые линии).

расчетам акустических колебаний получены расчеты амплитуды скорости горизонтальных и вертикальных смещений в сейсмических колебаниях в зависимости от расстояния до центра излучающей полосы на основе точных решений уравнения упругости и его приближенных решений.

Для сравнения на рис. 6 приведены результаты экспериментальных измерений амплитуд и фаз скорости смещения земной поверхности в зависимости от расстояния до края платформы. Сплошная линия показывает скорость вертикальных перемещений, а штриховая - горизонтальных. Рабочая частота вибратора ЦВ-100 составляла 6.25 Гц. Для ЦВ-100

приводятся данные для двух проходов - прямого и обратного, - характеризующие точность измерений. Видна характерная область около 5 м, где наблюдаются резкий спад амплитуды вертикальных колебаний и изменение фазы сигнала. Далее видна характерная область постоянной фазы вертикального смещения земной поверхности и платформы вибратора. Область составляет около 28 м для вибратора ЦВ-100, а амплитуда вертикальных смещений -около 0.02 максимального рабочего хода вибратора (0.5 см). Эти данные далее необходимы для оценки амплитуды акустического сигнала. Если сравнить эти два графика, видно, что между ними имеется весьма условное сходство. Это, прежде всего, говорит о сложном характере движения среды, возбуждаемой работой вибратора.

Стратосферное распространение акустических волн, возбуждаемых сейсмовибратором

Ранее [Гуляев и др., 2001] теоретически было показано, что сейсмические вибраторы являются достаточно сильным источником инфразвука в ближнем поле. Естественно, возникают следующие вопросы. Как ведет себя инфразвук на больших расстояниях от источника? Каким образом происходит распространение сигнала на большие расстояния и, что особенно важно, какие высоты затрагивает распространение инфразвука?

В экспериментальном плане для регистрации сейсмических и акустических сигналов авторы использовали два стандартных высокочастотных сейсмометра ВЭГИК, два пьезоэлектрических датчика, используемых в морской сейсморазведке, типа ПДС-7

Рис. 6 . Экспериментальные зависимости амплитуд и фаз вертикальных (сплошная линия) и горизонтальных (штриховая линия) скоростей сейсмических колебаний земной поверхности от расстояния до сейсмовибратора.

с чувствительностью 0.001 ПА и конденсаторный микрофон МКЭ-3, близкий по характеристикам ПДС-7. Авторы утверждают, что АЧХ акустических каналов (приборов) имеет максимум в рабочей полосе частот вибратора, однако не очевидно, что фазовые характеристики этих приборов идентичны, что, в конечном счете, существенно усложняет идентификацию принимаемого сигнала. К сожалению, авторы в своих работах не приводят регистрограммы инфразвукового сигнала от сейсмовибратора и его характеристики как в ближней зоне источника, так и на удалении около 50 км (ст. Ключи).

Видно, что в работе авторы предпочитают использовать традиционный метод сейсморазведки для исследования сигналов - метод свертки. Для анализа принимаемого сигнала используется предположение, что трасса прохождения сигнала является «черным ящиком», на входе которого имеется некоторый известный сигнал, а на выходе - измеренный сигнал, полученный спустя некоторое время после появления входного сигнала. Свертка, а в данном случае это взаимная корреляционная функция или коррелограмма, как называют ее авторы, позволяет показать, что сигнал на выходе, т. е. на приемнике, связан с сигналом на входе. Такой метод при уровне сигнала, сравнимом с шумом, имеет свои недостатки -имеется вероятность сопоставления сигналов, не имеющих отношения к источнику, поскольку с расстоянием волновой фронт инфразвукового сигнала может существенно искажаться, что приведет к значительному падению уровня корреляции.

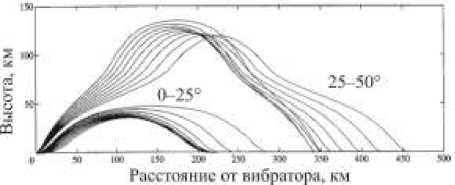

Оценкой возможности обнаружения инфразвуковых сигналов на больших расстояниях от действующего вибратора могут служить расчеты лучевых траекторий, построенные для реальных атмосферных условий. Действительно, авторы признают, что осложняющим моментом при распространении инфразвуковых волн в атмосфере является высокая временная изменчивость параметров атмосферы. Этому в большей степени подвержены инфразвуковые сигналы, распространяющиеся в тропосфере, которая в значительной степени нестационарна из-за присутствующих сильных турбулентных конвективных потоков, идущих от поверхности земли. Напротив, параметры инфразвуковых стратосферных сигналов более стабильны, хотя и подвержены вариациям, связанным с направлением сезонных ветров и колебаний температуры. Инфразвуковые волны, достигающие термосферных высот, испытывают сильное поглощение, поскольку здесь атмосфера весьма разрежена и длина волны становится сравнимой с длиной пробега. Авторы приводят модельные траекторные расчеты распространения инфразвуковых волн, выполненные согласно методике [Блохинцев, 1981] в соответствии со временем суток проведения эксперимента, сезоном и географическим положением источника излучения. В расчетах использовались метеоданные, полученные по нестационарной модели циркуляции средней и верхней атмосферы [Гинзбург, 1987]. Результаты расчетов выполнены для июля 02:00 LT и представлены на рис. 7. В эксперименте приемник располагался к западу от источника на расстоянии 49 км. Авторы показывают, что стратосферный приход инфразвуковых волн от источника, находящегося на расстоянии 200 км, возможен благодаря существованию сильных попутных ветров со скоростью около 40 м/с на высотах 30–40 км.

Модельные расчеты показывают, что зона слышимости инфразвуковых волн, или зона их обнаружения, располагается начиная с расстояния от источника около 200 км, а для термосферных сигналов она начинает проявляться на расстоянии около 350 км. Таким образом, видно, что модель не может объяснить приход инфразвука на ст. Ключи, где расположена регистрирующая аппаратура. Здесь же авторы говорят о невозможности обнаружения инфразвуковых сигналов, отраженных от термосферы, из-за слабой амплитуды вследствие сильного поглощения.

Моделирование прохождения инфразвука через тропосферу

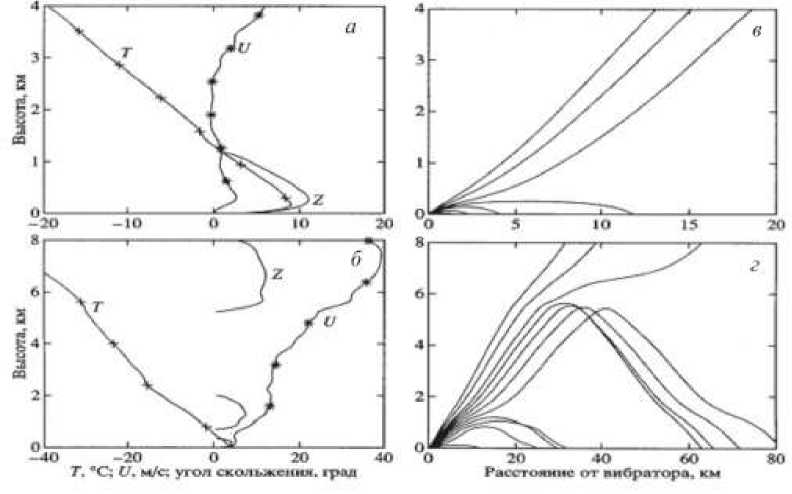

Для иллюстрации благоприятного и неблагоприятного распространения инфразвука от вибратора через тропосферу авторы приводят примеры метеорологического состояния атмосферы, а также лучевые расчеты для двух случаев 11 и 12 мая 1999 г. [Гуляев и др., 2002]. Данные о высотном распределении температуры и скорости ветра до высот 30 км были получены с помощью метеозондов, запускаемых Западно-Сибирским УГМС Новосибирска для 05:00 LT. Поскольку в тропосфере температура падает с высотой, рефракция инфразвука на некотором уровне возможна в том случае, когда эффективная скорость звука, т. е. локальная скорость звука плюс скорость ветра в направлении распространения, растет с высотой и на этом уровне превышает скорость звука на поверхности Земли. Авторы, сравнивая эти два случая, указывают на принципиальные различия ветровых профилей U 11 и 12 мая 1999 г. Если в первом случае ветер практически не оказывал влияния на распространение инфразвука (рис. 8 а , в ), то во втором случае ситуация с ветром существенно изменилась и его высотный градиент значительно вырос. Это привело к созданию благоприятных условий для рефракции волн на высотах около 1 км и 5–5.8 км и их распространению на большие расстояния (рис. 8, б , г ). Но, как видно из рис. 8, г , измерительный пункт «Ключи» не попадает в зону слышимости для акустических сигналов от работающего вибратора. Возможно, это связано с тем, что пункт метеозондирования и измерительный пункт «Ключи» находятся на расстоянии около 20 км.

Доплеровские вариации частоты зондирующего радиосигнала

В работе [Кузнецов и др., 1999] авторы указывают на особый интерес к результатам доплеровского зондирования ионосферы, на которую возможно воздействие акустического излучения мощного сейсмовибратора. Полагается, что акустические волны инфразвукового диапазона при благоприятных условиях (малом затухании и рассеянии, а также небольшой рефракции) способны достигать ионосферных высот. При прохождении акустической волны достаточной мощности через область отражения радиосигнала

Рис. 7 . Траектории инфразвуковых лучей, построенные в зависимости от расстояния для двух диапазонов углов скольжения (угол с горизонтальной осью): 0–25° и 25–50°.

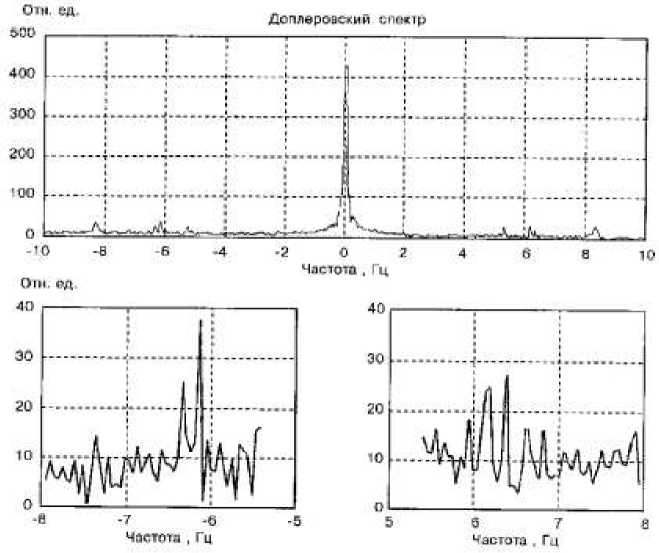

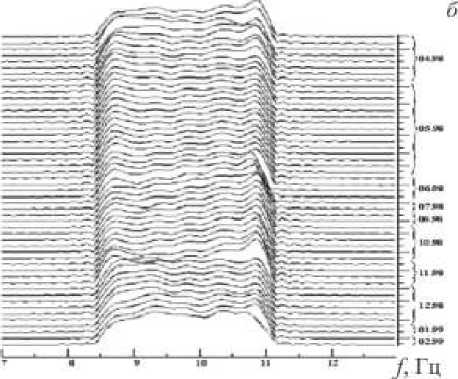

возможен обмен импульсами между движущейся средой на ионосферных уровнях и распространяющейся акустической волной. В связи с этим авторами работы [Кузнецов и др., 1999] была поставлена задача обнаружения в спектре отраженного зондирующего радиосигнала составляющих на частоте работающего сейсмовибратора. В этой работе авторы приводят результаты доплеровского зондирования ионосферы, совмещенного с работой сейсмовибратора. Наиболее вероятной областью воздействия сейсмовибратора авторы полагают высоты Е-слоя порядка 90–140 км. Однако в ночное время, когда работает вибратор, отражение от этого слоя отсутствует. Оно появляется на спорадическом слое Es, который отличается крайней изменчивостью, поэтому сложно обнаружить какое-либо взаимодействие с акустической волной. Кроме того, оказывается, что ионозонд «Парус» был расположен на достаточно большом расстоянии от сейсмовибратора (49 км). Авторы полагают, что для более или менее успешного выделения ионосферного доплеровского отклика на действие сейсмовибратора необходимо применять более длительное накопление полезного сигнала в режиме свип-сеанса, т. е. в течение 48 мин. Пример полученных данных авторы приводят на рис. 9. Оценка времени задержки ионосферного отклика на воздействие сейсмовибратора составляет 8–9 мин. Авторы указывают, что этот эффект является весьма слабым и, к сожалению, единичным.

Расчет амплитуды акустического сигнала, излученного в атмосферу установкой ЦВ-100

Сейсмический вибратор представляет собой массивное тело, производящее гармонические вертикальные колебания и оказывающее периодическое воздействие на земную поверхность и окружающую атмосферу. Это воздействие выражается в генерации сейсмических колебаний, когда вокруг колеблющегося тела возникают области периодического сжатия и разрежения, что приводит к возникновению инфразвуковых волн. Источником энергии этих волн является кинетическая энергия движущегося массивного тела. Приведем некоторые оценки и практические соображения, используя классическое решение задачи об излучении звука колеблющимся телом [Ландау, Лифшиц, 1986], а также методику, изложенную в работе [Rudenko, Uralov, 1995]. Ландау [Ландау, Лифшиц, 1986] приводит решение задачи излучения для двух случаев.

-

1. Акустическое излучение колеблющегося тела происходит с изменением объема, и тогда интенсив-

Рис. 8 . Высотные профили температуры Т , проекции скорости горизонтального ветра U на направление от источника к приемнику по данным аэрологического зондирования и вычисленные высоты отражения Z в зависимости от угла скольжения луча ( а , б ); соответствующие траектории распространения акустических волн в тропосфере ( в , г ) для 11 ( а , в ) и 12 мая ( б, г ) 1999 г.

Рис. 9 . Пример доплеровского спектра отраженных от ионосферы радиоволн во время работы 100-тонного сейсмовибратора в свип-режиме (частота вибратора варьировала в течение 47 мин, от 6.25 до 9.57 Гц). Представлены данные с частотой дискретизации 50 Гц и длительностью 20 с. Начало доплеровского сеанса приходится на 9.5 мин работы вибратора, т. е. на частоты 6.91-6.94 Гц. Частота радиозондирования составляла 1.785 МГц при высоте отражения около 140 км. На нижней панели показаны представлены фрагменты доплеровского спектра в диапазоне рабочих частот сейсмовибратора.

-

2. Излучение осуществляется без изменения объема колеблющегося тела, и интенсивность излучения пропорциональна второй производной по времени от

ность излучения пропорциональна квадрату второй производной по времени от объема V колеблющегося тела. Интенсивность излучения не зависит от направления, т. е. симметрична по всем направлениям.

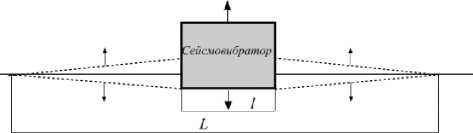

компонент скорости колеблющегося тела. В то же время интенсивность излучения пропорциональна квадрату косинуса угла между направлением излучения и направлением скорости движения платформы вибратора, т. е. имеет дипольный характер. Для акустического излучения сейсмовибратора характерен второй случай. Источниками акустического сигнала являются как платформа вибратора, так и возму- щенная им земная поверхность (рис. 10).

В задаче излучения звука значение имеет только вертикальная составляющая скорости движения земной поверхности. Вертикальные смещения малы по сравнению с длиной излучаемой волны, и поэтому задача излучения звука подобна задаче излучения звука источником скорости в бесконечном непроницаемом экране. Имея в виду быстрый расчет амплитуды сигнала в эпицентральной атмосфере, т. е. прямо над вибратором, можно не рассматривать ту часть излучения, которая связана с распространением от вибратора поверхностной волны Рэлея. В таком случае основными источниками скорости в задаче расчета оказываются сам вибратор и синфазный с ним участок окружающей поверхности. Вместе их можно рассматривать как совокупность поршней, колеблющихся синфазно, но с разной амплитудой. Точное решение такой задачи излучения можно найти с помощью интеграла Рэлея. Поскольку длина излучаемой акустической волны оказывается больше размеров излучателя, волновое поле представляет собой бегущую волну уже на расстоянии длины волны от центра излучателя. В этом случае достаточно выполнить расчет интеграла Рэлея в приближении дальнего волнового поля. Способ расчета подобной и более сложной задач содержится в отчете по хоздоговорной теме «Тошма» и опубликован в статье [Rudenko, Uralov, 1995]. Там же изложен способ расчета волновой картины в реальной атмосфере вокруг излучателя.

Размеры и характеристики вибратора ЦВ-100 следующие. Частота излучения вибратора в режиме максимальной мощности составляет f 0 ~6 Гц, амплитуда ускорения вибратора – 5.5 м/с2, скорость – 18 см/с, размах – 10.5 мм. Платформа вибратора является квадратной. При большой длине излучаемой волны диаграммы направленности для квадрата и круга мало различаются. Поэтому для расчетов был взят круглый поршень радиусом 3 м, имеющий ту же излучательную мощность, что и квадратная платформа вибратора. Колеблющийся синфазно с вибратором участок грунта представляет собой кольцо с малым и большим радиусами 3 и 28 м. Размах колебаний спадает при движении от края платформы вибратора наружу и аппроксимируется некоторой функцией, отражающей недостоверные данные экспериментальных измерений.

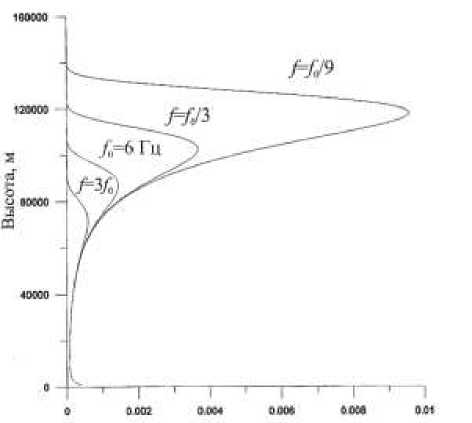

Для оценки амплитуды атмосферного сигнала прямо над вибратором вместо модели реальной атмосферы использовалась заменяющая ее модель изотермической атмосферы. В нашей задаче такая замена удовлетворительна в диапазоне высот до 120 км. Но даже для этих высот роль линейного поглощения оказалась достаточно велика. Рассчитывалось изменение с высотой амплитуды акустической волны с частотами 3 f 0 , f 0 , f 0 /3 и f 0 /9. Размеры и ампли-

Рис. 10. Схема работы вибратора и эффективный размер L области, участвующей в процессе акустического излучения.

Рис. 11 . Изменение с высотой амплитуды акустической волны с частотами 3 f 0, f 0, f 0/3 и f 0/9. По оси ординат высота в метрах, по оси абсцисс амплитуда скорости в волне в м/c ( f 0~6 Гц).

туда скорости вертикальных смещений излучателя, а значит и мощность излучения гипотетического вибратора, полагались не зависящими от частоты. Из-за быстро растущего с высотой поглощения (длины свободного пробега) предельными для частот 3 f 0 , f 0, f 0/3 и f 0/9 оказались высоты 90, 105, 122 и 128 км соответственно. На этих высотах амплитуда волны обращается в нуль. Острые максимумы амплитуды для частот 3 f 0, f 0, f 0/3 и f 0/9 соответствуют высотам 70, 90, 100 и 120 км (рис. 11). Амплитуды максимумов, выраженные акустическим числом Маха, составляют 10–6, 3·10–6, 7·10–6 и 10–5 на частотах 3 f 0 , f 0 , f 0 /3 и f 0 /9 соответственно.

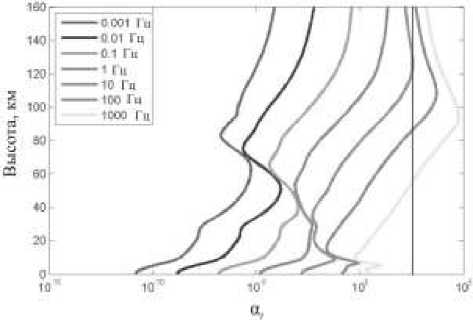

Для сравнения на рис. 12 показаны результаты расчета поглощения, который был выполнен в работе [Bass, Hetzer, 2006]. Видно, что коэффициент молекулярного поглощения для инфразвукового сигнала с частотой около 10 Гц для высот выше 100 км составляет порядка 103, т. е. поглощение очень велико. Для высоты около 200 км длина свободного пробега слишком велика и поэтому велико затухание звука. На этих высотах эффекты от вибратора могут не проявиться совсем.

О сезонных колебаниях амплитудно-частотной характеристики сейсмовибратора

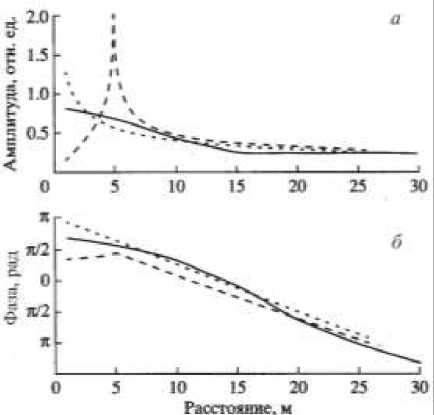

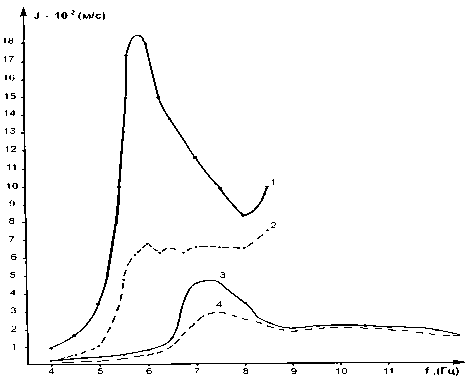

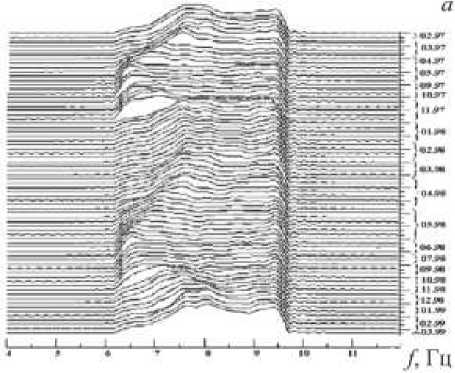

Авторы [Кузнецов и др., 1999; Kuznetsov et al., 1999; Kuznetsov et al., 2000; Гуляев и др., 2001] для вибрационных сигналов описывают ряд свойств, важных для задач глубинных исследований и мониторинга среды. Например, необходимо знать форму сигнала, посылаемого в среду. В резонансной системе, которая зависит не только от конструкции источника, но и от физических характеристик грунта, воздействие в 100 т передается грунту с нелинейными искажениями, интерес же представляет только исходный сигнал. На рис. 13 представлены результаты исследования амплитудно-частотных характеристик стационарного вибратора силой 100 т при двух режимах работы. Регулируя эксцентриси- тет дебалансов вибратора, можно менять силу воз-дейст-

Рис. 12 . Полный коэффициент поглощения α t как функция частоты и высоты (вертикальной линией показан коэффициент поглощения для частоты 10 Гц для высоты около 120 км).

Рис. 13 . Амплитудно-частотные характеристики 100-тонного вибратора (Быстровский вибросейсмиче-ский полигон). Амплитуды скорости смещения: 1 – максимальный дисбаланс, датчик на платформе источника; 2 – максимальный дисбаланс, датчик на глубине 3 м; 3 – минимальный дисбаланс, датчик на платформе; 4 – минимальный дисбаланс, датчик на глубине 3 м.

вия на грунт. Показаны также результаты измерений при крайних значениях силы. Измерения под платформой источника показали, что при передаче колебаний от платформы к грунту наблюдается нелинейное изменение амплитудно-частотной характеристики сигнала. Наибольшие нелинейные изменения происходят на границе платформа–грунт. Согласно рис. 13, чем больше амплитуда колебаний платформы, тем больше потери при передаче колебаний среде. Ярко выраженный резонанс колебаний платформы сглаживается в колебаниях среды. Резонанс источника зависит от его силы – чем она больше, тем ниже частота резонанса.

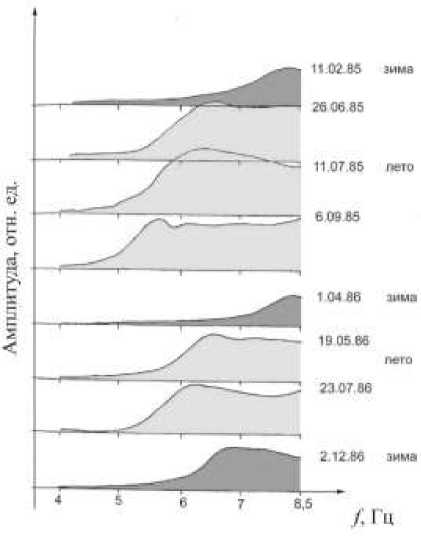

В то же время стационарные вибраторы предназначены для долговременных экспериментов. Требуется высокая стабильность излучения во времени. Амплитудно-частотные характеристики сигнала вибратора для разных сезонов (рис. 14) зависят от времени. Данный эксперимент показывает, что резонанс вибратора заметно изменяется во времени и не только при переходе от зимы к лету, но и в рамках летнего и зимнего

Рис. 14 . Сезонные изменения амплитудно-частотной характеристики сигнала вибратора. Измерения проводились на глубине 3 м под источником.

периодов. Это потребовало от авторов дополнительных исследований.

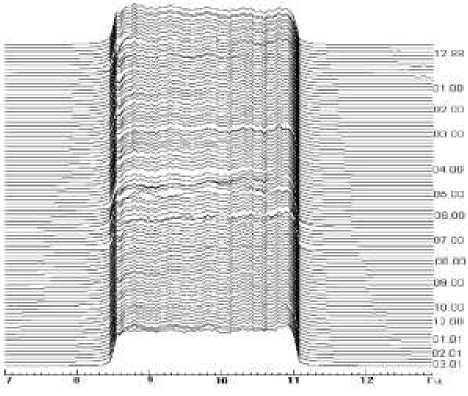

Так, была проведена серия экспериментов, позволяющих детально изучить влияние на излучение сезонных изменений состояния грунта под источником. Для изучения процесса промерзания и оттаивания грунта в скважине глубиной 3 м под источником была установлена вертикальная гирлянда датчиков, измеряющих температуру. Был проведен трехлетний цикл измерений температуры под вибратором с марта 1998 по январь 2001 г. На рис. 15, а представлены вариации во времени спектра сигнала, измеряемого под 100-тонным вибратором. Рабочая полоса частот источника выбрана так, что резонансная частота находится внутри данной области. В зимний период (январь–март 1997 г.) отмечается достаточно хорошая повторяемость от сеанса к сеансу, лишь в конце марта появляются незначительные изменения излучения. Резкое изменение спектра излучения произошло в апреле. Погодные условия в этот период характеризуются резким повышением температуры и обильным процессом таяния снега. При этом за одну неделю грунт оттаял приблизительно на 1 м, а работа вибратора перешла с зимнего режима излучения на летний. В мае частотная характеристика плавно трансформировалась, превратившись практически в прямоугольную функцию к июню 1997 г. Процесс медленной трансформации спектра излучения можно связывать с дальнейшим оттаиванием слоя мерзлого грунта под вибратором. Прямоугольная форма спектра излучения сохраняется до середины ноября. С начала ноября 1997 г. наступили устойчиво отрицательные температуры, достигавшие –30 °С, и процесс промерзания пород под вибратором быстро развивался. Несмотря на это, излучение вибратора соответствует летней характеристике. В январе 1998 г. характеристика излучения вибратора резко отличается от предыдущих наблюдений. Она имеет характерный зимний тип, который сохраняется до середины апреля. Весна 1998 г. отмечалась очень медленным развитием, и лишь в мае устанавливаются устойчивые плюсовые температуры. Из приведенного анализа видно, что вибратор перешел к летнему типу излучения в начале июня. Далее до 1999 г. спектры излучения повторяют свой ход от лета к зиме и от зимы к лету. Мы имеем два типа стабильного излучения вибратора (летний и зимний), а также переходные периоды, длительность которых варьирует в зависимости от погодных условий весной или осенью.

На рис. 15, б показаны спектры сигналов, получаемые на 40-тонном вибраторе. Чтобы уменьшить влияние эффекта промерзания и оттаивания грунта на коррелограммы, частотный диапазон был выбран вне резонанса. В итоге серия сеансов вибратора почти за годовой период показала малую изменчивость спектра возбуждаемых колебаний.

Для устранения влияния сезонных вариаций грунта на параметры излучения сейсмовибратора авторами [Kuznetsov et al., 1999; Кузнецов и др., 1999; Kuznetsov et al., 2000; Гуляев и др., 2001] был выполнен эксперимент с вибратором, размещенным в подземном павильоне. Эксперимент проходил с осени 1999 г. до весны 2001 г. Был построен павильон в виде землянки. Грунт на дне павильона круглый год находился в незамерзающем состоянии.

Рис. 15. Сезонные вариации спектра излучаемого виб- ратором сигнала: 100-тонный вибратор (а), 40-тонный вибратор (б).

Рис. 16 . Сезонные изменения спектра излучения вибратора в подземном павильоне.

Глубина павильона относительно поверхности земли составляла 4 м, горизонтальные размеры 10×12 м. На рис. 16 представлены спектры излучения с датчика на глубине 3 м под источником. Частотные характеристики стабильны во времени на интервале более года. Помещение вибратора в подземный павильон обеспечивает круглогодичную неизменность спектра сигнала (см. рис. 16).

Заключение

В работе выполнен анализ практического применения метода активной сейсмологии с использованием мощных сейсмических вибраторов для вибрационного просвечивания состояния глубинных недр Земли. Метод ВПЗ широко применяется как в России, так и в других странах, например в Японии. Он хорошо зарекомендовал себя при обнаружении зон повышенных напряжений в земной коре и верхней мантии по изменению скоростей распространения сейсмических волн. С другой стороны, мощные сейсмические вибраторы, как показывают российские авторы, являются генератором инфразвуковых волн высокочастотного диапазона (6–12 Гц). Известно, что инфразвуковые сигналы таких частот очень сильно поглощаются в атмосфере с высотой из-за экспоненциального падения плотности. Результаты оценки проникновения инфразвукового излучения от 100-тонного сейсмовибратора для нижней частоты рабочего диапазона 6 Гц показаны на рис. 11. Оказывается, что амплитуда скорости в волне акустического сигнала с такой частотой на высоте около 100 км будет составлять около 1 мм/с. При снижении частоты излучаемого сигнала в три раза (2 Гц) амплитуда скорости в волне акустического сигнала повышается примерно в четыре раза и достигает максимума на высоте около 100 км. Такие значения сигнала, проникающего от сейсмовибратора на ионосферные высоты, крайне трудно выделить. Однако при работе сейсмовибратора не вполне понятны роль и величина так называемой присоединенной массы (ПМ), т. е. массы грунта в пределах син-фазно движущейся платформы сейсмовибратора. Величина ПМ может влиять на возбуждение акустических колебаний ниже рабочей частоты сейсмовиб- ратора, которые будут способны достигать ионосферных высот. Для проверки этого необходимо проводить дополнительные эксперименты по регистрации отклика верхней атмосферы акустическими, оптическими и радиосредствами.

Авторы глубоко благодарны Н.О. Данусевичу за помощь в проведении расчетов.