Об имущественной и социальной дифференциации населения предгорного Крыма позднеримского времени

Автор: Храпунов И.Н., Стоянова А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 234, 2014 года.

Бесплатный доступ

В этой статье рассматривается вопрос об основанной на имуществе и социальной дифференциации среди населения предгорной зоны Крыма в позднеримский период со ссылкой на три собрания из могильника Neizats. Могильные изделия из могилы № 178 (рис. 2-4) и захоронения 1 в хранилище № 485 (рис. 5-7) включают золотые изделия. Это свидетельствует о том, что умерший числился среди флефитов сарматской популяции, которая жила в долине реки Зуя во II-IV вв. Могила № 501, которая не содержала серьезных предметов, являлась захоронением одного из самых бедных членов общины, оставив позади это кладбище Neizats. Сравнение сборов Нейзатса с захоронениями того же периода на других кладбищах предгорной зоны в Крыму показывает, что в них не так много золотых предметов. В найденных там могилах находились главным образом серьги, браслеты, бляшки и длинные бусины, помещенные в погребения женщин и детей. Что касается мужских погребений, то факт, что они принадлежали к социальной элите, отразится на присутствии более одного оружия в могиле. Помимо относительно богатых захоронений, другая небольшая группа могил выделяется из-за плохой тяжелой продукции в них или полного отсутствия последних. Вероятно, там были похоронены представители самых бедных слоев общества.

Позднесарматская культура, позднеримское время, предгорный крым, сарматы, могильник нейзац

Короткий адрес: https://sciup.org/14328627

IDR: 14328627

Текст научной статьи Об имущественной и социальной дифференциации населения предгорного Крыма позднеримского времени

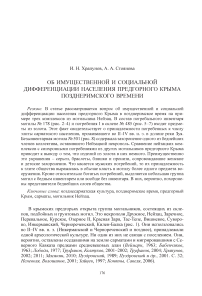

В крымских предгорьях открыта группа могильников, состоящих из склепов, подбойных и грунтовых могил. Это некрополи Дружное, Нейзац, Заречное, Перевальное, Курское, Озерное II, Красная Заря, Тас-Тепе, Вишневое, Суворо-во, Инкерманский, Чернореченский, Килен-Балка (рис. 1). Они использовались во II–IV вв. н. э. (Инкерманский и Чернореченский и позднее), принадлежали одной археологической культуре. Ни один из них не связан с поселением. Они, вероятно, оставлены оседавшими на землю сарматами и мигрировавшими с Северного Кавказа предками средневековых алан ( Веймарн , 1963; Бабенчиков , 1963; Лобода , 1977; Труфанов, Колтухов , 2001–2002; Труфанов , 2004; Храпунов , 2002; 2011; Масякин , 2010; Пуздровский , 1989; Пуздровский и др. , 2001. С. 32; Неневоля, Волошинов , 2001; Зайцев , 1997; Контны, Савеля , 2006).

Рис. 1. Памятники Крыма, упоминаемые в статье

1 – Килен-Балка; 2 – «Совхоз 10»; 3 – Чернореченский; 4 – Инкерманский; 5 – Бельбек IV; 6 – Усть-Альма; 7 – Тас-Тепе; 8 – Красная Заря; 9 – Суворово; 10 – Озерное III; 11 – Заветное (Альма-Кермен); 12 – Сувлу-Кая; 13 – Неаполь скифский; 14 – Опушки; 15 – Дружное; 16 – Заречное; 17 – Перевальное; 18 – Нейзац; 19 – Вишневое; 20 – Курское; 21 – Ногайчинский курган; 22 – Золотое;

23 – Ново-Отрадное

Письменные источники о населении, оставившем перечисленные некрополи, отсутствуют. Поэтому попытки социальной и имущественной стратификации опираются только на археологические данные. Одним из основных критериев для выделения комплексов, содержавших погребения особ относительно высокого социального ранга, традиционно считается наличие в составе инвентаря предметов из золота. Для некрополей предгорного Крыма позднеримского времени этот критерий приходится признать ключевым, хотя иногда не менее показательными могут быть и другие, например большое количество оружия. В научный оборот уже введены некоторые комплексы из предгорного Крыма, которые содержат предметы, свидетельствующие о том, что погребенные в этих могилах люди в имущественном и, видимо, социальном отношении выделялись среди своих соплеменников и могут рассматриваться как представители элиты ( Мульд , 2001; Храпунов , 2002. С. 21, 22; 2006; 2007а; Храпунов, Стоянова , 2013. С. 188–191; Khrapunov , 2008). К их числу можно добавить еще два заслуживающих внимания комплекса, открытых на могильнике Ней-зац.

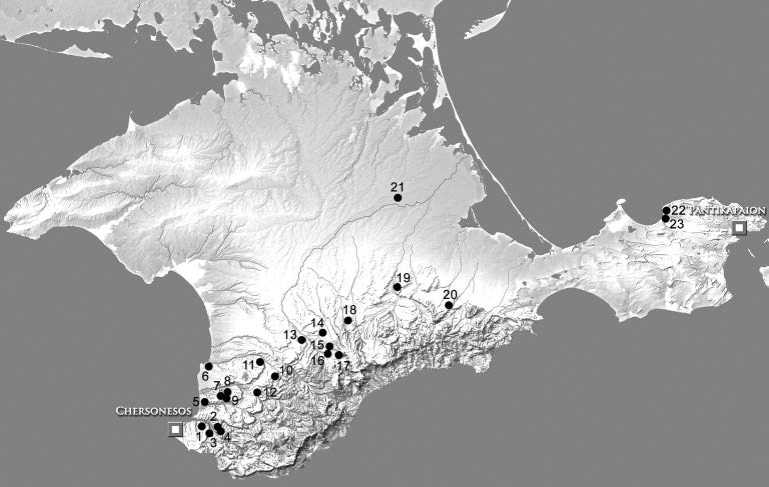

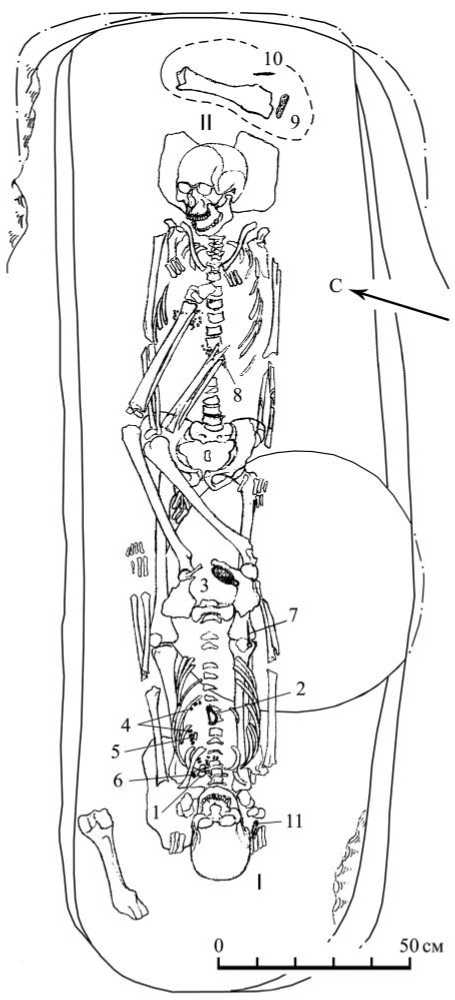

Грунтовая могила № 178 представляет собой прямоугольную в плане яму, ориентированную с юго-запада на северо-восток. Ее размеры 2,55 х 0,9 м, глубина от уровня материка – 0,5 м. В дне могилы была выкопана круглая в плане яма диаметром 0,7 м, глубиной 0,3 м. На уровне материка могила была перекрыта рядом плит (рис. 2).

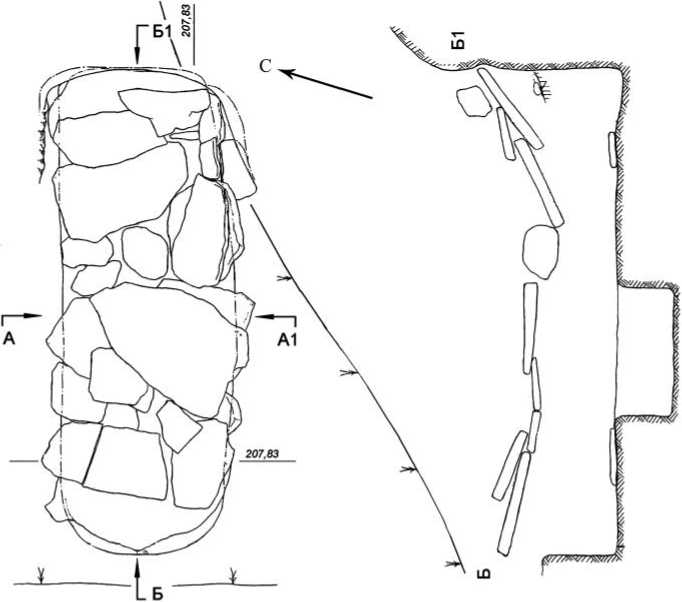

На дне могилы, одно на другом, обнаружены два погребения. Нижнее погребение (II) совершено в вытянутом положении на спине, головой на северо-восток, кисти лежали на тазовых костях. Под черепом находился плоский камень. В головах лежали кость животного и два железных предмета (рис. 3, 9, 10 ). На левом колене лежала бронзовая ложка (рис. 3, 7 ). Неясно, с кем из погребенных была положена эта вещь. Верхнее погребение (I) совершено в вытянутом положении на спине, головой на юго-восток. Согнутые в коленях ноги завалились влево. У черепа справа расчищены обломки железного предмета (рис. 3, 11 ). На месте шеи и верхней части груди находились бусы (рис. 3, 4 ), две продетые одна в другую золотые серьги (рис. 3, 1 ) и две пробитые и, таким образом, переделанные в пронизки золотые ведерковидные подвески (рис. 3, 5, 6 ). На месте груди лежала также бронзовая фибула (рис. 3, 2 ). На тазовых костях находилось бронзовое зеркало (рис. 3, 3 ). Вокруг обеих голеней, в нижней части, расчищено по низке бус из египетского фаянса (рис. 3, 8 ).

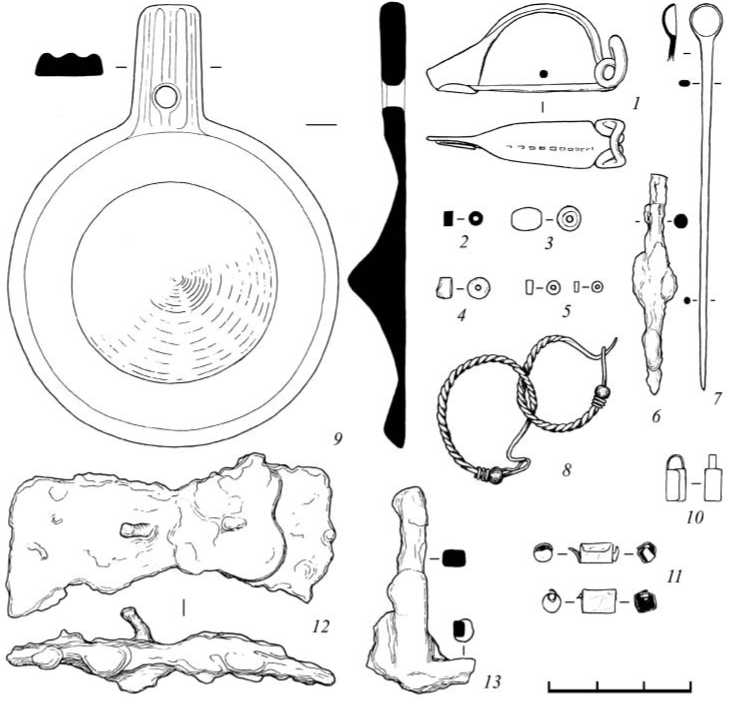

Достаточно необычной находкой для Нейзацкого могильника является бронзовое зеркало-подвеска с умбонообразным выступом в центре (рис. 4, 9 ), относящееся к раннему варианту типа IX, по классификации А. М. Хазанова. Такие зеркала характерны для сарматских погребений I – начала II в. н. э. ( Хазанов , 1963. С. 66), некоторые исследователи сужают время бытования этих изделий до второй половины I – начала II в. н. э. ( Глухов , 2003. С. 94). В крымских комплексах зеркала рассматриваемого варианта достаточно редки, их появление на полуострове связывается с распространением среднесарматской культуры, а время бытования ограничивается второй половиной I – началом II в. н. э. ( Сымонович , 1983. Табл. XLII, 3 ; Журавлев, Фирсов , 2001. С. 224. Рис. 1, 5 ; Пуздровский , 2007. С. 152; Труфанов , 2007. С. 175. Вариант 1а). За пределы этих хронологических рамок выходит обломок аналогичного зеркала в нейзацкой могиле № 208, где он встречен в одном погребении с сильно профилированной фибулой причерноморского типа и лучковой подвязной фибулой 4-го варианта, по классификации А. К. Амброза ( Амброз , 1966. С. 49). Наиболее вероятным временем создания такого комплекса представляется вторая половина II в. н. э., скорее всего ближе к середине столетия, чем к его концу ( Храпунов , 2007б. С. 46–48, 51. Рис. 8, 27 ).

Миниатюрная бронзовая ложечка (рис. 4, 7 ) находит аналогии в погребениях I–II вв. н. э. из Усть-Альминского и Неапольского могильников, некрополей Золотое и Ново-Отрадное ( Арсеньева , 1970. Табл. 6, 3 ; 7, 9 ; 11, 3 ; 13, 7 ; Высотская , 1994. С. 119. Табл. 17, 11 ; Корпусова , 1983. С. 107. Табл. VI, 8 ; Пуздровский , 2007. С. 155. Рис. 133, 1–11 ; Сымонович , 1983. С. 50–52. Табл. XLV, 36 ; Пуздров-ский, Соломоненко , 2007. С. 213. Рис. 12, 24, 25 ; Puzdrovskij, Zajcev , 2004. S. 235. Abb. 5, 4 ). Традиция класть ложки в погребения длительное время существовала у сармат. В раннесарматских комплексах нередки находки костяных ложек ( Мошкова , 1989. С. 188), а в среднесарматское время металлические, преимущественно серебряные, ложки становятся атрибутом богатых женских захоронений ( Ковпаненко , 1986. С. 84–86; Зайцев, Мордвинцева , 2003а. С. 68, 84. Рис. 4, 47 ; Мордвинцева, Трейстер , 2007. Т. I. С. 47). Использование ложек в качестве погребального инвентаря фиксируется и в элитных погребениях позднесармат-

Рис. 2. Некрополь Нейзац, могила № 178. План и разрезы

Условные обозначения: а – дерн; б – материк ского периода (Безуглов, Захаров, 1989. С. 52, 53. Рис. 1, 4; Арсеньева и др., 2001. С. 53, 54. Табл. 68; Мошкова, 2009. С. 111. Рис. 3, 1). В сарматских погребениях предгорного Крыма металлические ложки, судя по опубликованным материалам, не известны. Исключение составляет один экземпляр из могилы № 103 Нейзацкого некрополя, датирующейся второй половиной II – первой половиной III в. н. э. (Храпунов, 2007б. С. 40, 41. Рис. 3, 11).

О назначении металлических ложек нет однозначного мнения – одни исследователи определяют их как «копоушки» ( Арсеньева , 1970. С. 144), другие

Рис. 3. Некрополь Нейзац, могила № 178. План погребения

-

I, II – номера погребений;

-

1 – серьги; 2 – фибула; 3 – зеркало; 4 – бусы; 5, 6 – пронизи; 7 – ложка; 8 – бисер; 9, 11 – предметы неясного назначения; 10 – шило;

-

1, 5, 6 – золото; 2, 3, 7 – бронза; 4 – гагат, сердолик, коралл; 8 – египетский фаянс; 9–11 – железо

относят к медицинским инструментам ( Финогенова , 1967. С. 160; Кадеев , 1996. С. 132) или косметическим приборам ( Мордвинцева, Трейстер , 2007. Т. I. С. 47). Сами ложки также достаточно разнообразны по форме и размеру, что, возможно, обуславливало разные способы их применения.

Золотые серьги, завершающиеся на одном конце петлей с надетой на нее шаровидной бусиной из прозрачного бесцветного стекла с внутренней металлической прокладкой, на другом конце – крючком (рис. 4, 8 ), относятся к наиболее распространенному типу серег в Северном Причерноморье. Детали оформления дужки обуславливают их многообразие – они изготавливались из гладкой или тордированной проволоки, иногда дужка была свита из двух и более проволочек. Нередко серьги украшались дополнительными элементами – бусинами, как в случае с публикуемым экземпляром, щитками со вставками или зернью. Они появляются в начале I в. н. э. и бытуют у населения предгорного Крыма вплоть до середины III в. н. э., подавляющее их большинство сделано из бронзы, но встречаются экземпляры из серебра и золота ( Богданова , 1989. С. 41. Табл. XII, 5 ; Высотская , 1994. С. 106; Ахмедов и др. , 2001. С. 179. Рис. 5, 7, 8 ; Внуков, Лагутин , 2001. С. 117, 118. Рис. 7, 10 а, б ; Волошинов и др. , 2007. С. 303. Рис. 4, 23, 24 ; Мордвинцева, Трейстер , 2007. Т. I. С. 112, 114; Пуздровский , 2007. С. 151. Рис. 126, 18–21 ; Стоянова , 2012. С. 72). Примечательно расположение серег в публикуемой могиле – продетые одна в другую, они располагались на груди погребенной и, по всей видимости, входили в состав ожерелья.

Частью ожерелья были и две маленькие пронизи, свернутые из тонкого листа золота и имеющие с одного торца по круглой напаянной пластинке со сквозным отверстием (рис. 4, 10, 11 ). Очевидно, эти пронизи были сделаны из ведерковидных подвесок, о чем свидетельствуют остатки деформированной петельки на одном из экземпляров. Золотые подвески-ведерки, наряду с их бронзовыми и серебряными аналогами, широко распространяются в Северном Причерноморье со II–I вв. до н. э. ( Арсеньева , 1977. С. 21. Табл. XXXI, 1, 2, 7 ; Бажан, Кар-гапольцев , 1989. С. 164; Мордвинцева, Трейстер , 2007. Т. I. С. 96, 97) и бытуют вплоть до середины III в. н. э. ( Беспалый , 1990. С. 213, 222; Стоянова , 2004. С. 297, 298). В более поздний период преобладающим типом становятся подвески из железа ( Гопкало , 2008. С. 63, 64; Стоянова , 2013. С. 79, 80).

Бусы из погребения № 178 представлены двумя наборами. Группа бус, расположенная на груди погребенного, образует две нити, одна из которых расположена поперек шейных позвонков, вторая – вдоль позвоночника с левой стороны грудной клетки. Вероятно, обе нити составляли ожерелье, а не обшивку края одежды, о чем может свидетельствовать присутствие среди бус пары золотых серег. Данный набор включал в себя короткоцилиндрические бусы из гагата (71 экз. и фрагменты; рис. 4, 2 ) типа 27, по Е. М. Алексеевой ( Алексеева , 1978. С. 14), дополненные бочковидными сердоликовыми (2 экз.; рис. 4, 3 ) и одной коралловой (рис. 4, 4 ) пронизями типов 3б и 1 соответственно ( Алексеева , 1982. С. 16, 30).

Вторая группа бус в виде двух нитей короткоцилиндрического бисера из египетского фаянса типа 9 (32 экз. и множество фрагментов; рис. 4, 5 ) ( Алексеева , 1975. С. 32) расчищена вокруг берцовых костей и представляла, по всей видимости, остатки декора штанов или обуви погребенного.

Рис. 4. Некрополь Нейзац, могила № 178. Погребальный инвентарь

1 – фибула; 2–5 – бусы; 6 – шило; 7 – ложка; 8 – серьги; 9 – зеркало; 10, 11 – подвески; 12, 13 – предметы неясного назначения;

1, 7, 9 – бронза; 2 – гагат; 3 – сердолик; 4 – коралл; 5 – египетский фаянс; 6, 12, 13 – железо; 8, 10,

11 – золото

Зафиксированные в могиле № 178 наборы бус находят многочисленные параллели в погребениях II – первой половины III в. н. э. могильника Нейзац и других памятниках предгорного Крыма ( Храпунов и др. , 1997. С. 85, 122 ; Стоя нова , 2008. С. 26; 2011. С. 119). Именно для этого времени характерно сочетание в костюме наборов, состоящих из фаянсового бисера, расположенного, чаще всего, в ногах погребенного, и гагатовых короткоцилиндрических пронизей, сконцентрированных обычно в районе грудной клетки. Для погребений более раннего времени сочетаемость таких наборов в индивидуальном захоронении фиксируется крайне редко ( Стоянова , 2010. С. 404).

Рассмотренный погребальный инвентарь позволяет датировать комплекс в пределах II в. н. э. Наличие зеркала с коническим выступом в центре дает воз- можность опустить верхнюю хронологическую границу ближе к середине этого столетия. Однако в целом комплекс вряд ли можно отнести к среднесарматской культуре. Во-первых, фрагмент аналогичного зеркала и некоторые другие вещи среднесарматского времени найдены в некоторых нейзацких могилах, инвентарь из которых надежно соотносится с позднесарматской археологической культурой (Храпунов, 2003. С. 49; 2007б). Во-вторых, наборы бус из могилы № 178 также типичны для погребений второй половины / конца II – первой половины III в. В-третьих, от раннего участка могильника с комплексами среднесарматской культуры (Шабанов, 2010; Храпунов, 2011. С. 15, 16) рассматриваемая могила расположена на значительном удалении и окружена, в частности, склепами III– IV вв. н. э. (Там же. Рис. 1). Исходя из этих соображений, оба погребения, скорее всего, следует отнести к позднесарматской археологической культуре, точнее к ее крымскому варианту. Уточнить дату комплекса могла бы бронзовая фибула с пластинчатым приемником, но отсутствие кнопки или завитка на конце приемника не позволяет уверенно отнести ее к определенному типу и, соответственно, судить о времени попадания фибулы в могилу.

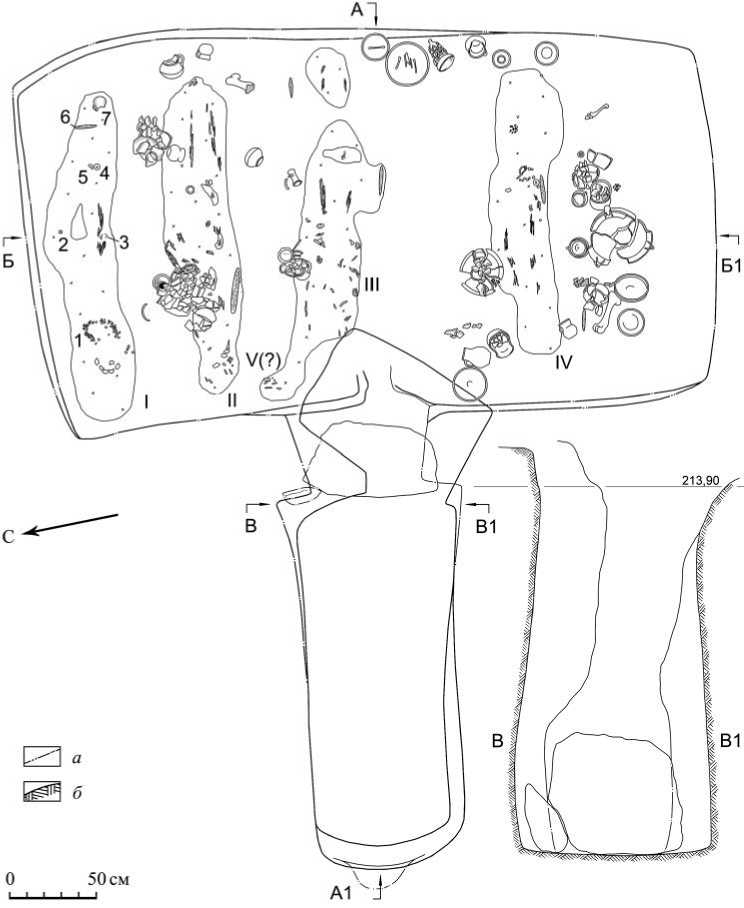

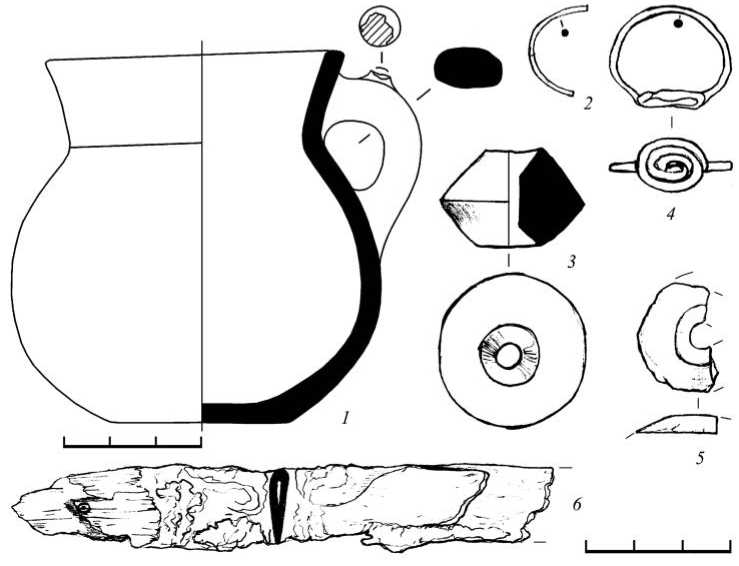

Еще одно погребение отличается от большинства нейзацких захоронений наличием предметов из золота. Это одно из четырех захоронений, совершенных в склепе № 485 (рис. 5). Умершая – а судя по инвентарю, погребение женское – была похоронена на спине головой на запад. На месте шеи находились золотые бляшки, вероятно, от обшивки ворота одежды (рис. 5, 1 ; 6). Приблизительно на месте левой кисти лежал бронзовый перстень (рис. 5, 2 ; 7, 4 ), а на месте правой – серебряное кольцо (рис. 5, 3 ; 7, 2 ). В районе колен находились рядом два пряслица (рис. 5, 4, 5 ; 7, 3, 5 ), в ногах – нож (рис. 5, 6 ; 7, 6 ) и лепной сосуд (рис. 5, 7 ; 7, 1 ).

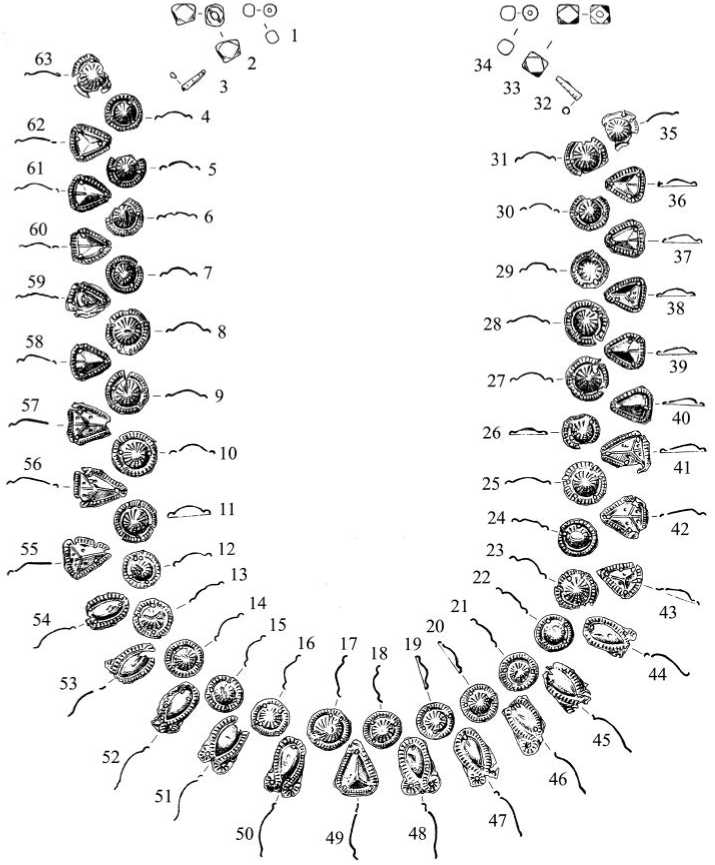

Захоронение совершено в склепе IV в. н. э., который по своей конструкции и набору погребального инвентаря не отличается от синхронных комплексов Ней-зацкого могильника (Там же. С. 17). Особенностью публикуемого погребения является набор нашивных бляшек из золотой фольги, зафиксированный in situ на костяке (рис. 6). Они представлены тремя типами:

– полусферической формы с рубчатым валиком по краю и орнаментом в виде радиально расположенных насечек в центре – 30 экз. (рис. 6, 4–31, 35, 63 );

– треугольной формы с рубчатым валиком по краю – 17 экз. (рис. 6, 36–43, 49, 55–62 );

– миндалевидной формы, выпуклые, с рубчатым валиком по краю, завершающимся двумя спиралевидными завитками, направленными в противоположные стороны, – 10 экз. (рис. 6, 44–48, 50–54 ).

Кроме бляшек на погребенной лежали пронизи в виде свернутой в трубочку золотой фольги с поперечным рифлением (2 экз., рис. 6, 3, 32 ), две 14-гранные бусины из прозрачного темно-синего стекла (рис. 6, 2, 33 ) и две маленькие округлые бусины из стекла этого же цвета (рис. 6, 1, 34 ).

Подобные золотые бляшки в могильнике Нейзац обнаружены в погребениях разного времени – и в ранних комплексах II в. н. э., и в склепах IV в. н. э. Но все эти могилы разграблены, из-за чего невозможно сказать, сколько бляшек сопровождало захоронения и как они располагались на костяке. Публикуемое погребение из склепа № 485 – первое в Нейзацком могильнике и одно из немногих в предгорном Крыму, где бляшки зафиксированы in situ .

Рис. 5. Некрополь Нейзац, склеп № 485. План

Условные обозначения : а – контур максимального расширения; б – материк;

I–V – номера погребений;

1 – бляшки; 2 – перстень; 3 – кольцо; 4, 5 – пряслица; 6 – нож; 7 – сосуд лепной;

1 – золото; 2 – бронза; 3 – серебро; 4, 5, 7 – глина; 6 – железо

Рис. 6. Некрополь Нейзац, склеп № 485. Погребение I. Набор золотых бляшек и бус

1, 2, 33, 34 – бусы; 3, 32 – пронизи; 4–31, 3 –63 – бляшки;

1, 2, 33, 34 – одноцветное стекло; 3–31, 32, 35–63 – золото

Традиция расшивать одежду золотыми бляшками характерна для сарматской культуры. Наиболее ярко она проявляется в богатых погребальных комплексах среднесарматского времени – знатные сарматки расшивали ими головные уборы, ворот, рукава или подол платья ( Ковпаненко , 1986. С. 39–42, 112–125; Симоненко, Лобай , 1991. С. 30; Гущина, Засецкая , 1994. С. 13, 14; Зайцев, Мордвинце-ва , 2003а; Skvorcov, Skripkin , 2006).

Рис. 7. Некрополь Нейзац, склеп № 485. Погребение I. Погребальный инвентарь

1 – сосуд лепной; 2 – серьги, фрагмент; 3, 5 – пряслица; 4 – перстень; 6 – нож;

1, 3, 5 – глина; 2 – серебро; 4 – бронза; 6 – железо

В скифо-сарматских памятниках предгорного Крыма особая концентрация золотых нашивных бляшек отмечается в богатых погребениях из мавзолея Неаполя скифского ( Погребова , 1961. С. 136) и, особенно, Усть-Альминского некрополя. В усть-альминских склепах I в. н. э. составлявшие наборы бляшки типологически аналогичны найденным в синхронных степных сарматских погребениях, хотя сами наборы индивидуальны и, по наблюдениям Т. Н. Высотской, никогда не повторяются ( Высотская , 1994. С. 63, 64; Пуздровский , 2007. С. 145–147. Рис. 111–119; Крупа , 2007. С. 162. Рис. 2 (цв. вкл.); Пуздров-ский , 2011. С. 282. Рис. 3, 9 , 12 ; Puzdrovskij, Zajcev , 2004. Abb. 3; 11; 12, 3 ; 16, 5 ). Группа богатых погребений I – начала II в. н. э. с зафиксированными in situ бляшками из золотой фольги, украшавшими верхнюю часть одежды, рукава и подол платья, а также пояс и обувь, открыта в могильнике Заветное ( Богданова , 1989. С. 35; Фирсов , 2009. С. 445–447. Рис. 2). В районе ног бляшки обнаружены и в богатом захоронении II в. н. э. в могильнике Бельбек IV ( Ахмедов и др. , 2001. С. 175. Рис. 6).

В погребениях позднесарматского времени из крымских предгорий золотые бляшки встречаются нечасто, а зафиксировать их положение на костяке удается в единичных случаях. Одним из них является женское погребение первой половины III в. н. э. в склепе у с. Мичурино. Несколько десятков разнообразных золотых бляшек вместе с бусами были обнаружены в районе груди и в ногах погребенной (Мульд, 2001. С. 51, 55. Рис. 5, 25–27, 29). Обшивку ворота платья представляли собой, по-видимому, и 58 бляшек на груди погребенного в могиле второй половины IV – первой половины V в. н. э. могильника Сувлу-Кая (Масякин и др., 2013; Masyakin et al., 2013. S. 377–378. Abb. 10).

Кроме погребений, в состав инвентаря которых входят предметы из золота, в Нейзацком могильнике раскопана группа могил, в которых, вероятно, захоронены беднейшие представители сарматского населения долины реки Зуя. Некоторые из них безынвентарны. Встречаются очень мелкие могилы, глубина которых не превышала 0,5 м. Они либо тоже безынвентарны, либо сопровождались очень бедным инвентарем (1–2 бусины, оселок, колокольчик и т. п.).

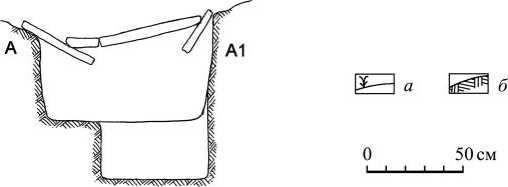

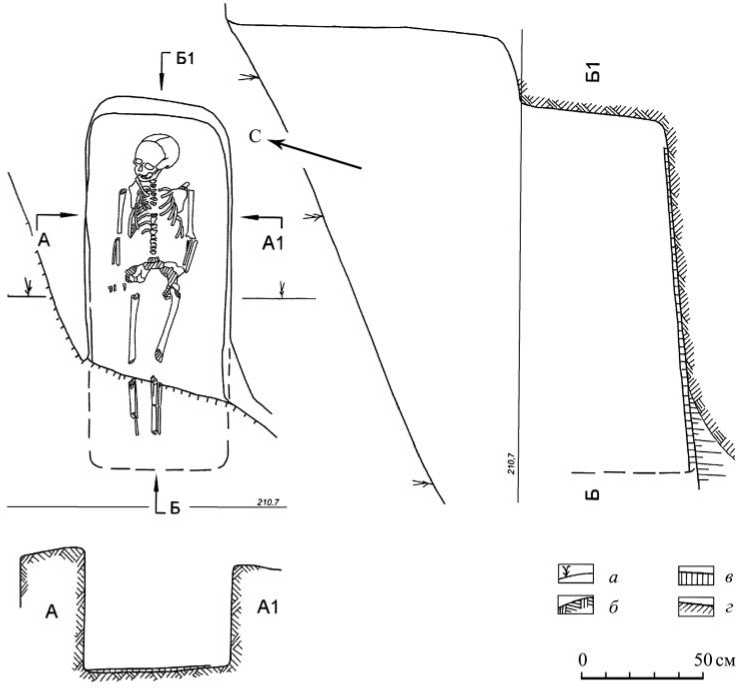

В качестве примера опишем могилу № 501 из некрополя Нейзац (рис. 8). Прямоугольная в плане могильная яма ориентирована с запада на восток. Ее западная часть не сохранилась. Ширина могилы составляла 0,5 м, длина – более 1,2 м, глубина от уровня материка – 0,5 м, от современной дневной поверхности – 1,5 м. Погребение женщины приблизительно 18 лет1 совершено в вытянутом положении на спине, головой на восток. Погребальный инвентарь не обнаружен.

Таким образом, в могильнике Нейзац среди рядовых захоронений выделяются могилы с инвентарем, позволяющим условно относить погребенных к категории «элиты». Кроме рассмотренных выше могилы № 178 и погребения из склепа № 485, к этой группе можно отнести еще некоторые комплексы. Например, значительное количество краснолаковых и, особенно, стеклянных сосудов, а также оружия позволяет связывать с высоким социальным статусом семью или род, члены которого похоронены в склепе № 4 ( Храпунов , 2008). То же самое можно сказать и о захороненных в склепе № 275 ( Khrapunov , 2008).

В других некрополях предгорного Крыма комплексы, которые можно связывать с представителями высших социальных слоев, также немногочисленны. В могильнике Дружное самое богатое погребение было совершено в могиле № 24, содержавшей золотые серьги и серебряные браслеты, выполненные в «сердоликовом» стиле, и декорированный серебром нож, вероятно церемониального назначения ( Храпунов , 2002. С. 21, 22, 73). Следует отметить, что вещи, выполненные в «сердоликовом» стиле, обнаружены в богатых кочевнических погребениях и могилах знати греческих городов, причем украшения – серьги, браслеты и медальоны – найдены только в крымских комплексах ( Яценко, Малашев , 2000. С. 241, 243; Шаров , 2012). Значит, их присутствие в могилах предгорного Крыма может выступать одним из маркеров высокого социального статуса погребенных в них женщин. Кроме могилы № 24 в некрополе Дружное было найдено еще три пары подобных серег ( Айбабин , 1994. С. 90, 94. Рис. 6, 1, 2 ; Храпунов , 2002. С. 50, 51), по одной паре – в упоминавшемся выше склепе № 4 из Нейзацкого могильника ( Храпунов , 2008. С. 367. Рис. 3, 23, 26 ) и в могиле № 14 из некрополя Опушки ( Храпунов, Стоянова , 2013. С. 188, 189. Рис. 5, 1, 2 ).

-

1 Определение пола и возраста сделано В. Ю. Радочиным.

Рис. 8. Некрополь Нейзац, могила № 501

Условные обозначения : а – дерн; б – материк; в – грунтовая подсыпка; г – надматериковый грунт

В Чернореченском могильнике такие серьги сопровождали погребения в подбойных могилах № 2, 3 и 9 (35). Кроме серег, в могиле № 3 был найден медальон, а в могиле № 9 (35) – браслет, выполненные в этом же стиле ( Бабенчиков , 1963. С. 92, 93, 98. Табл. II, 13, 14 ; VI, 5 ; XIII, 1 ). Подобный чернореченскому медальон, но со вставками из стекла, обнаружен и в склепе № 38 Суворовского могильника ( Юрочкин, Труфанов , 2003. С. 203, 204. Рис. 4, 47 ). Инвентарь из этого комплекса, в частности стеклянные сосуды, золотые пронизи, большое количество краснолаковой керамики, также может свидетельствовать о том, что в склепе были похоронены представители племенной «элиты» (Там же).

Еще одним маркером «элитных» погребений IV в. н. э. могут выступать золотые серьги в виде треугольной пластины, украшенной стеклянными вставками, и припаянными к ней цепочками с подвесками на концах. Такие серьги сопровождали женское погребение I в склепе № 275 из могильника Нейзац

( Khrapunov , 2008. P. 191–192. Fig. 2, 1, 2 ), захоронение девочки-подростка в склепе № 22 Краснозоренского могильника ( Неневоля, Волошинов , 2001. С. 141, 142. Рис. 4, 6 ), погребение женщины в склепе № 51 из Суворовского некрополя ( Зайцев, Мордвинцева , 2003б. С. 58. Рис. 3, 1, 2 ) и захоронение девочки из могилы № 78 могильника Совхоз 10 ( Стржелецкий и др. , 2003–2004. С. 152. Табл. 12, 14 ). За пределами Крыма подобные серьги обнаружены в богатом женском захоронении конца II – первой половины III в. н. э. в Нижнем Подонье ( Беспалый , 1990. С. 217. Рис. 3, 15 ).

Традиционным маркером для ранжирования мужских погребений является наличие в них оружия. Эти предметы клали в немногие могилы, и, как правило, погребенный сопровождался одним предметом вооружения. Необычно большие наборы оружия сопровождали мужские захоронения в нейзацком склепе № 4 ( Храпунов , 2008. С. 358, 359) и в склепе № 2 из могильника Озерное III ( Лобода , 1977. С. 245). В первом случае с погребенным положили три меча и боевой топор, а во втором – четыре меча.

Таким образом, использование традиционных для археологии маркеров высокого социального статуса погребенных приводит к следующим результатам. Изделий из золота в погребениях предгорного Крыма позднеримского времени совсем немного. Преимущественно это украшения – серьги, браслеты, бляшки и пронизи, сопровождавшие женские или детские захоронения. В отличие от золотых, серебряные изделия весьма многочисленны, из этого металла делали украшения как для людей, так и для коней. Они использовались наряду с бронзовыми, имеющими такую же форму, и довольно равномерно рассредоточены по многим могилам. Что касается мужских погребений, то их принадлежность к «элите» общества подчеркивалась обычаем класть в могилу более одного предмета вооружения. Кроме относительно богатых погребений выделяется небольшая группа могил с бедным инвентарем или вообще без инвентаря. В них, вероятно, похоронены представители беднейших слоев.

Дифференциация погребенных по социальному или имущественному признаку в позднеримское время не была очень заметной, в отличие от более раннего периода. Крымские комплексы среднесарматского времени в этом отношении более выразительны. Элитные женские захоронения с большим количеством предметов из золота в Усть-Альминском некрополе, в могильниках Заветное и Бельбек IV свидетельствуют о существовании значительной имущественной и социальной дифференциации в среде скифо-сарматского населения предгорного Крыма. Это подтверждают и достаточно богатые воинские погребения этого периода ( Ахмедов и др. , 2001; Пуздровский , 2001; Зайцев, Мордвинцева , 2007; Храпунов , 2007а). К началу позднесарматского периода отличия между высшими слоями общества и рядовым населением предгорного Крыма существенно нивелируются. Выделить погребения условной «элиты» особенно проблематично среди захоронений второй половины II – первой половины III в. н. э. Во второй половине III – IV в. н. э. имущественная и социальная дифференциация общества снова усиливается – богатые погребения, как правило, концентрируются в склепах новой для предгорного Крыма конструкции, что, возможно, было обусловлено притоком в регион нового, аланского, населения.

Список литературы Об имущественной и социальной дифференциации населения предгорного Крыма позднеримского времени

- Айбабин А.И., 1994. Раскопки могильника близ села Дружное в 1984 г.//МАИЭТ. Вып. IV С. 89-131.

- Алексеева Е.М., 1975. Античные бусы Северного Причерноморья. Т. 1. М.: Наука. 94 с. (САИ; Вып. Г 1-12.)

- Алексеева Е.М., 1978. Античные бусы Северного Причерноморья. Т. 2. М.: Наука. 104 с. (САИ; Вып. Г 1-12.)

- Алексеева Е.М., 1982. Античные бусы Северного Причерноморья. Т. 3. М.: Наука. 104 с. (САИ; Вып. Г 1-12.)

- Амброз А.К., 1966. Фибулы юга европейской части СССР М.: Наука. 111 с. (САИ; Вып. Д 1-30.)

- Арсеньева Т.М., 1970. Могильник у деревни Ново-Отрадное/Отв. ред. А.И. Мелюкова. М.: Наука. С. 82-149. (МИА; № 155.)

- Арсеньева Т.М., 1977. Некрополь Танаиса. М.: Наука. 152 с.

- Арсеньева Т.М., Безуглов С.И., Толочко И.В., 2001. Некрополь Танаиса. Раскопки 1981-1995 гг. М.: Палеограф. 274 с.

- Ахмедов И.Р., Гущина И.И., Журавлев Д.В., 2001. Богатое погребение II в. н. э. из могильника Бельбек IV//Поздние скифы Крыма/Отв. ред. И.И. Гущина, Д.В. Журавлев. М.: ГИМ. С. 175-186. (Труды ГИМ; Вып. 118.)

- Бабенчиков В.П., 1963. Чорнорiченський могильник//Археологiчнi пам’ятки УРСР Т. XIII. Київ: Наукова думка. С. 90-122.

- Бажан И.А., Каргапольцев С.Ю., 1989. Об одной категории украшений-амулетов римского времени в Восточной Европе//СА. № 3. С. 163-170.

- Безуглов С., Захаров А., 1989. Богатое погребение позднеримского времени близ Танаиса//Известия Ростовского областного музея краеведения. Вып. 6. Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство. С. 42-66.

- Беспалый Е.И., 1990. Погребения позднеСАрматского времени у г. Азова//СА. № 1. С. 213-223.

- Богданова Н.А., 1989. Могильник первых веков нашей эры у с. Заветное//Археологические исследования на юге Восточной Европы/Отв. ред. М.П. Абрамова. М.: ГИМ. С. 17-70. (Труды ГИМ; Вып. 70.)

- Веймарн Е.В., 1963. Археологiчнi роботи в районе Iнкермана//Археологiчнi пам’ятки УРСР Т. XIII. Київ: Наукова думка. С. 15-42.

- Внуков С.Ю., Лагутин А.Б., 2001. Земляные склепы позднескифского могильника Кара-Тобе в Северо-Западном Крыму//Поздние скифы Крыма/Отв. ред. И.И. Гущина, Д.В. Журавлев. М.: ГИМ. С. 96-121. (Труды ГИМ; Вып. 118.)

- Волошинов А.А., Масякин В.В., Неневоля И.И., 2007. Два комплекса с римскими импортами из Краснозоринского некрополя//Древняя Таврика/Под общ. ред. Ю.П. Зайцева, В.И. Мордвинцевой. Симферополь: Универсум. С. 303-318.

- Высотская Т.Н., 1994. Усть-Альминское городище и некрополь. Киев: Киевская Академия Евробизнеса. 208 с.

- Глухов А.А., 2003. Типология и хронология зеркал среднесарматского времени (по материалам междуречья Волги и Дона)//Нижневолжский археологический вестник. Вып. 6/Отв. ред. А.С. Скрипкин. Волгоград. С. 89-103.

- Гопкало О.В., 2008. Бусы и подвески черняховской культуры. Киев: Ин-т археологии НАН Украины. 252 с.

- Гущина И.И., Засецкая И.П, 1994. «Золотое кладбище» римской эпохи в Прикубанье. СПб.: Фарн. 172 с.

- Журавлев Д.В., Фирсов К.Б., 2001. Позднескифский курган Саблы в Центральном Крыму//Поздние скифы Крыма/Отв. ред. И.И. Гущина, Д.В. Журавлев. М.: ГИМ. С. 223-229. (Труды ГИМ; Вып. 118.)

- Зайцев Ю.П., 1997. Охранные исследования в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районах//Археологические исследования в Крыму. 1994 год/Отв. ред. В.А. Кутайсов. Симферополь: СОНАТ. С. 102-116.

- Зайцев Ю.П., Мордвинцева В.И., 2003а. «Ногайчинский» курган в степном Крыму//ВДИ. № 1. С. 61-101.

- Зайцев Ю.П., Мордвинцева В.И., 2003б. Исследование могильника у с. Суворово в 2001 г.//МАИЭТ Вып. X. С. 57-77.

- Зайцев Ю.П., Мордвинцева В.И., 2007. Элитный некрополь II в. н. э. у центральных ворот Неаполя скифского//Древняя Таврика/Под общ. ред. Ю.П. Зайцева, В.И. Мордвинцевой. Симферополь: Универсум. С. 81-108.

- Кадеев В.И., 1996. Херсонес Таврический. Быт и культура (I-III вв. н. э.). Харьков: Бизнес-Информ. 212 с.

- Ковпаненко Г.Т., 1986. Сарматское погребение I в. н. э. на Южном Буге. Киев: Наукова думка. 150 с.

- Контны Б., Савеля Д.Ю., 2006. Вооружение из могильника в Килен-Балке//МАИЭТ. Вып. XII. Ч. 1. С. 129-160.

- Корпусова В.Н., 1983. Некрополь Золотое (К этнокультурной истории европейского Боспора). Киев: Наукова думка. 183 с.

- Крупа Т.Н., 2007. Исследования археологического текстиля из раскопок позднескифского Усть-Альминского могильника//Древняя Таврика/Под общ. ред. Ю.П. Зайцева, В.И. Мордвинцевой. Симферополь: Универсум. С. 157-172.

- Лобода И.И., 1977. Раскопки могильника Озерное III в 1963-1965 гг.//СА. № 4. С. 236-252.

- Масякин В.В., 2010. Склеп позднеримского времени у с. Заречное в Центральном Крыму//Древняя и средневековая Таврика: Археологический альманах. № 22/Отв. ред. Ю.П. Зайцев, А.Е. Пуздровский. Донецк: Донбасс. С. 278-284.

- Масякин В.В., Волошинов А.А., Неневоля И.И., 2013. Склепы начала эпохи переселения народов из некрополя Сувлу-Кая//II Бахчисарайские научные чтения памяти Е.В. Веймарна: тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф. (Бахчисарай, 3-7 сентября 2013 г.)/Ред.-сост. В.Е. Науменко; ред. А.Г Абайбин, А.Г. Герцен и др. Симферополь: Антиква. С. 31, 32.

- Мордвинцева В., Трейстер М., 2007. Произведения торевтики и ювелирного искусства в Северном Причерноморье 2 в. до н. э. -2 в. н. э. Т. I. Симферополь; Бонн. 308 с.

- Мошкова М.Г., 1989. Среднесарматская культура//Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время/Отв. ред. А.И. Мелюкова. М.: Наука. С. 177-190. (Археология СССР.)

- Мошкова М.Г., 2009. Женское погребение в кургане 2 из Лебедевского могильного комплекса (раскопки Г.И. Баргинова)//Гунны, готы и сарматы между Волгой и Дунаем/Науч. ред. А.Г. Фурасьев. СПб.: Ф-т филологии и искусств СПбГУ С. 99-113.

- Мульд С.А., 2001. Позднесарматское погребение в Центральном Крыму//МАИЭТ. Вып. VIII. Симферополь. С. 51-66.

- Неневоля И.И., Волошинов А.А., 2001. Два комплекса IV в. н. э. на могильнике Краснозорье//Поздние скифы Крыма/Отв. ред. И.И. Гущина, Д.В. Журавлев. М.: ГИМ. С. 141-146. (Труды ГИМ; Вып. 118.)

- Погребова Н.Н., 1961. Погребения в мавзолее Неаполя скифского. М.: Академия наук СССР. 214 с. (МИА; № 96.)

- Пуздровский А.Е., 1989. Позднеантичный могильник у с. Перевальное в Крыму//Проблеми iсторiї та археологiї давнього населення Української РСР: тез. доп. XX Республiк. конф. Київ: Наукова думка. С. 185, 186.

- Пуздровский А.Е., 2001. Погребения Битакского могильника первых веков н. э. с оружием и конской уздой//Поздние скифы Крыма/Отв. ред. И.И. Гущина, Д.В. Журавлев. М.: ГИМ. С. 122-140. (Труды ГИМ; Вып. 118.)

- Пуздровский А.Е., 2007. Крымская Скифия II в. до н. э. -III в. н. э. Погребальные памятники. Симферополь: Бизнес-Информ. 480 с.

- Пуздровский А.Е., 2011. Погребения сарматских «жриц» из Юго-Западного Крыма//Европейская Сарматия и Херсонес/Ред. О. Шаров. СПб.; Кишинев; Одесса; Бухарест. С. 271-290. (Stratum plus; №4/2011.)

- Пуздровский А.Е., Соломоненко А.Е., 2007. Грунтовый склеп 1-2 вв. н. э. с предметами из дерева из Усть-Альминского некрополя//Древняя Таврика/Под общ. ред. Ю.П. Зайцева, В.И. Мордвиновой. Симферополь: Универсум. С. 207-228.

- Пуздровский А.Е., Зайцев Ю.П., Неневоля И.И., 2001. Новые памятники III-IV вв. н. э. в Юго-Западном Крыму//МАИЭТ Вып. VIII. С. 32-50.

- Симоненко А.В., Лобай Б.И., 1991. Сарматы Северо-Западного Причерноморья в I в. н. э. (погребения знати у с. Пороги). Киев: Наукова думка. 112 с.

- Стоянова А.А., 2004. Бусы и подвески из могильника Нейзац (по материалам раскопок 1996-2001 гг)//Боспорские исследования. Вып. V С. 263-319.

- Стоянова А.А., 2008. Бусы из могильника Фонтаны//Храпунов И.Н. Позднескифский могильник Фонтаны (по результатам раскопок 2000-2001 гг). Симферополь: Доля. С. 17-26.

- Стоянова А.А., 2010. Наборы бус в костюме населения предгорного Крыма во II в. до н. э. -IV в. н. э.//Боспорские исследования. Вып. XXIV С. 401-410.

- Стоянова А.А., 2011. Аксессуары женского костюма II -первой половины III в. н. э. из могильника Нейзац//Исследования могильника Нейзац/Науч. ред. И.Н. Храпунов. Симферополь: Доля. С. 115-152.

- Стоянова А.А., 2012. Детские погребения из могильника Опушки (по результатам раскопок 2003-2009 гг). Симферополь: Доля. 100 с.

- Стоянова А.А., 2013. Плитовые могилы из некрополя Нейзац//Крым в сарматскую эпоху (II в. до н. э. -IV в. н. э.). Ч. I/Науч. ред. И.Н. Храпунов. Симферополь; Бахчисарай: Доля. С. 77-92.

- Стржелецкий С.Ф., Высотская Т.Н., Рыжова Л.А., Жесткова Г.И., 2003-2004. Население округи Херсонеса в первой половине I тысячелетия новой эры (по материалам некрополя «Совхоз 10»)//«Между певкинами и фенами»/Ред. М.Б. Щукин, О.В. Шаров. СПб.; Кишинев; Одесса; Бухарест. С. 27-277. (Stratum plus; № 4/2003-2004.)

- Сымонович Э.А., 1983. Население столицы позднескифского царства (по материалам Восточного могильника Неаполя скифского). Киев: Наукова думка. 174 с.

- Труфанов А.А., 2004. Подбойные могилы III в. н. э. некрополя у с. Курское (по материалам раскопок 2001 г)//Сугдейский сборник. Киев; Судак: Академпериодика. С. 495-521.

- Труфанов А.А., 2007. Зеркала-подвески первых веков н. э. из могильников Крымской Скифии//Древняя Таврика/Под общ. ред. Ю.П. Зайцева, В.И. Мордвинцевой. Симферополь: Универсум. С. 173-186.

- Труфанов А.А., Колтухов С.Г., 2001-2002. Исследование позднеантичного некрополя у с. Курское в Юго-Восточном Крыму//На окраинах античного мира/Ред. М.Б. Щукин, О.В. Шаров. СПб.; Кишинев; Одесса; Бухарест. С. 278-295. (Stratum plus; № 4/2001-2002.)

- Финогенова С.И., 1967. Античные медицинские инструменты//СА. № 1. С. 147-162.

- Фирсов К.Б., 2009. Ювелирные изделия из некрополя первых веков н. э. у с. Заветное в Юго-Западном Крыму//Боспорский феномен. Искусство на периферии античного мира: матер. Междунар. науч. конф. СПб.: Нестор-История. С. 437-449.

- Хазанов А.М., 1963. Генезис САрматских бронзовых зеркал//СА. № 4. С. 58-71.

- Храпунов И.Н., 2002. Могильник Дружное (III-IV вв. н. э.). Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłаdjwskiej. 313 с.

- Храпунов И.Н., 2003. Сарматизация предгорного Крыма (до середины III в. н. э.)//МАИЭТ. Вып. X. С. 38-56.

- Храпунов И.Н., 2006. Погребение воина IV в. н. э. из могильника Нейзац//Готы и Рим/Глав. ред. Р.В. Терпиловский. Киев: Стилос. С. 42-51.

- Храпунов И.Н., 2007а. Погребение воина II в. н. э. из могильника Опушки//Древняя Таврика/Под общ. ред. Ю.П. Зайцева, В.И. Мордвинцевой. Симферополь: Универсум. С. 115-124.

- Храпунов И.Н., 2007б. Две могилы с погребениями женщин из некрополя Нейзац//МАИЭТ. Вып. XIII. С. 31-55.

- Храпунов И.Н., 2008. Склеп IV в. н. э. из могильника Нейзац//ПИФК. Вып. XXI. С. 356-392.

- Храпунов И.Н., 2011. Некоторые итоги исследований могильника Нейзац//Исследования могильника Нейзац/Науч. ред. И.Н. Храпунов. Симферополь: Доля. С.13-114.

- Храпунов И.Н., Масякин В.В., Мульд А.С., 1997. позднескифский могильник у с. Кольчугино//Бахчисарайский историко-археологический сборник. Вып. I/Ред.-сост. И.Н. Храпунов. Симферополь: Таврия. С. 76-155.

- Храпунов И.Н., Стоянова А.А., 2013. Три подбойные могилы из некрополя Опушки в Крыму//Варварский мир северопонтийских земель в сарматскую эпоху/Отв. ред. Е.В. Смынтына. Киев: Олег Филюк. С. 184-207.

- Шабанов С.Б., 2010. Детское погребение с бальзамариями из могильника Нейзац//Боспорские исследования. Вып. XXIV/Отв. ред. В.Н. Зинько. С. 508-520.

- Шаров О.В., 2012. Пирамидальный склеп № 1 по дороге к Царскому кургану, или склеп № 1, открытый в 1841 году в кургане у дороги на Аджимушкайские каменоломни в Керчи. Историографическое исследование//От римского лимеса до Великой Китайской стены/Отв. ред. О. Шаров. СПб.; Кишинев; Одесса; Бухарест. С. 201-238. (Stratum plus; № 4/2012.)

- Юрочкин В.Ю., Труфанов А.А., 2003. Позднеантичный погребальный комплекс в низовьях реки Качи//Херсонесский сборник. Вып. XII/Отв. ред. М.И. Золотарев. Севастополь. С. 199-225.

- Яценко С.А., Малашев В.Ю., 2000. О полихромном стиле позднеримского времени на территории Сарматии//Время великих миграций/Ред. В.Е. Еременко, Г.И. Смирнова, О.В. Шаров, М.Б. Щукин. СПб.; Кишинев; Одесса; Бухарест. С. 226-250. (Stratum plus; № 4/2000.)

- Khrapunov I.N., 2008. The Vault with Openwork Plaque from the Cemetery of Neyzats in the Crimea//The Turbulent epoch. New materials from the Late Roman Period and the Migration Period. T. I/Eds B. Niezabitowska-Wiśniewska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłаdjwskiej. Р 189-217.

- Masyakin V., Voloshinov A., Nenevolja I., 2013. Die Nekropole von Suvlu-Kaja//Die Krim. Goldene Insel im Sehwarren Meer. Griechen -Skythen -Goten. Bonn. S. 275-279.

- Puzdrovskij E., Zajcev J., 2004. Prunkbestattungen des 1. Jhs. n. Chr. in der Nekropole Ust’-Al’ma, Krim//Eurasia antiqua. Bd. 10. S. 229-267.

- Skvorcov N.B., Skripkin A.S., 2006. Eine sarmatische Adelsbestattung aus dem Wolgograder Wolgagebiet//Eurasia Antiqua. Bd. 12. S. 251-267.