Об интерпретации Р. В. Лебедевым надписи на небесном Камне-Буумале

Бесплатный доступ

В статье на основе предыдущих работ о роли «саянидов», первоначального автохтонного этнического субстрата Транс-Саянии и Горного Алтая, в этнокультурогенезе тюрко-монгольских народов Внутренней Азии, в частности в формировании их тэнгрианской религии Вечного Синего Неба-Тэнгри, а также опираясь на концепцию исторической роли этногеографического региона Саяно-Алтая как важнейшего этнокультурного и цивилизационно-геополитического центра Евразии (Н. В. Абаев, Р. В. Лебедев), автор выделяет в этом этногеографическом и духовно-культурном центре два относительно самостоятельных и взаимосвязанных ареала, разделенных Енисеем (Улуг-Хем) - «саянидский» и горно-алтайский. Общим для обоих этнокультурных ареалов было наличие «эндемичных» (по Р. В. Лебедеву), т.е. отсутствующих в других регионах этнокультурных феноменов - топонимов, гидронимов этнонимов и пр. В статье анализируется также надпись на одном из таких «эндемиков» - Небесном Камне-Буумале (в переводе и интерпретации) Р. В. Лебедева, которая свидетельствует о том, что на этом камне записано первоначальное «прото-Евангелие», или, иначе «пред-Евангелие». Кроме того, как считает автор данной статьи, в надписи на этом камне содержатся самые ранние для Евразии сотериологические концепции о Сыне Неба как о мессии и универсальном Вселенском Спасителе.

Транс-саяния, "саяниды", "эндемик", горный алтай, вечное синее небо-тэнгри, енисей (улуг-хем), небесный камень-буумал, "протоевангелие ", сотериологические концепции, мессия, вселенский спаситель

Короткий адрес: https://sciup.org/148315788

IDR: 148315788 | УДК: 902 | DOI: 10.18101/2305-753X-2017-2-33-46

Текст научной статьи Об интерпретации Р. В. Лебедевым надписи на небесном Камне-Буумале

Об очень архаических истоках Культа Неба Тэнгри у аборигенных этносов Саяно-Алтая, в частности у самых древних насельников Транс-Саянии – тувинцев, которые являются прямыми потомками саянидов, первоначального субстрата, смешавшегося с более поздними пришельцами (скифо-саками, уйгур-урянхами, алтайцами, хакасскими азами-хасха, кыргызами и др.), свидетельствует аутентичная и, более того, «эндемичная» (в терминологии Р. В. Лебедева /Лебедев, 2017/, т.е. совершенно аборигенная и не существовавшая у других народов до контакта с саянидами) форма названия Небесного Бога Тэнгри – «Дээр» (производное – Кудай-Дээр), которая в тувинском языке буквально означает «вверху», «наверху», «верх», что можно объяснить тем, что сама идея Верховного Бога возникла из простой мысли о наличии «наверху» какой-то сакральной и трансцендентальной сущности, которую позднее назвали словом «Бог Небесный» (см. Абаев, 2016; Абаев, 2017).

Об архаичности и эндемичности Культа Неба именно у автохтонных саяни-дов свидетельствует то, что у тувинцев Небесный Бог Тэнгри до сих пор называ- ется также «Кара-Дээр» (букв. «Черное Небо»), причем в качестве синонима этого эпонима-теонима нередко выступает «Урт-Тэнгри» - «Предвечное Небо», которое в прото-монгольском языке, элементы которого сохранились в самом архаичном из всех монгольских языков - бурятском, означало то Небо-Тэнгри, которое существовало до самого главного «Вечного Синего Неба» (Хухэ Мунхэ Тэнгри) и было его Прародителем, а потому характеризуется по-китайски как «Праначало» (юань). Кстати, в китайском Культе Неба - Тянь тоже существовало разделение на «Первоначальное Небо» (Сянь-Тянь) и «Последующее /т.е. более позднее/ Небо» (Хоу-Тянь).

Опираясь на высказанную нами ранее концепцию о том, что Прародина (Эр-генекон//Эргунэ-Хун) всех тюрков и монголов находится в Туве (Тоджинская котловина), занимающей промежуточное и в каком-то смысле - центральное положение между Горным Алтаем (Хан-Алтаем) и Транс-Саянией (Восточный и Западный Саян) и что вся Саяно-Алтайская Горная страна является историческим и этногеографическим центром Евразийской Мега-цивилизации, «колыбелью» Евразийского горно-таежного, лесостепного кочевничества и тюркомонгольского тэнгрианства как мировой религии, Р. В. Лебедев обосновал теорию эндемичности многих топонимов, оронимов, гидронимов и др. этногеогра-фических наименований, а также связанных с ними этногонических мифов, этнонимов, эпонимов, личных имен и т.д. (Лебедев, 2017). Так, автор пишет: «Основными и общими для прото-тюрко-монголов являются этногонические мифы: миф об Эргунэ-Хун//Эргенеконе, легенда о потопе и предание о лебеде-прародителе. Данные мифы нашли свое отражение в географических названиях: в гидронимах и топонимах Саяно-Алтайской горной системы» [Лебедев, с. 16].

При этом Р. В. Лебедев пишет, что «анализ источников, проведенный профессором Н. В. Абаевым, показал, что описываемая местность полностью соответствует описанию Тоджинской котловины в Восточной Туве (древний Урян-хай, современная Тува), «протекающая через эту котловину река», как указывалось в источниках, является главным притоком Улуг-Хем (рус. - Енисей)» [Лебедев, с. 18]. В нашей интерпретапции этногонического мифа тюрков об Эргене-кон, на которую опирается здесь автор, отмечалось, что бурят-монгольский Эр-гунэ-Хун находится в том же самом месте, которое уйгурский ученый Тургун Алмас /см.: Алмас Т. «Уйгуры», Алматы: Мир, 2008/ обозначил как «восточные отроги Алтая», а это и есть Восточный Саян, где находится Тоджинская котловина, которая на востоке граничит с территорией проживания бурятских сойотов, ближайших этнических родственников тувинцев-тоджинцев, монгольских цаата-нов, тофаларов (Иркутская обл.), входящих в «центральный круг» этногенетического ядра саянидов.

В самом центре этого этногенетического и этногеографического «круга» проживает основное этническое ядро саянидов-тувинцев, потомков древних уй-гур-урянхов, еще в глубокой древности смешавшихся с сибирскими скифами-саками (тув. «чики») и древне-хакасскими азами-хасха, с которыми чики (саки) создали экзогамную брачную пару, превратившуюся в военно-политический союз (в раннее средневековье все источники указывали, что на территории нынешней Тувы проживают «чики и азы»).

В результате присоединения к этой дуальной этносоциальной организации древних уйгуров из бассейна реки Тарим около 10 тыс. лет до н.э. (по Т. Алмасу) привело к образованию классической «древне-арийской триальной организации» в масштабах всей Тувинской котловины, окруженной горными хребтами. Западную и центральную часть этого нагорья в средние века, после прихода туда в 6 в. тюрков (племена, жившие на территории современной Тувы были покорены тюрками в 555 г.), стали населять преимущественно тюркоязычные племена (тюркизированные по языку «хем-чики» - «речные скифы»), причем их языковая тюркизация началась раньше - через кыргызов и северных уйгур-урянхов, которые были двуязычными и делились на монголоязычных и тувиноязычных урян-хов. При этом важнейшим маркером-разделителем центра этой этнической территории, в буквальном случае водоразделом между тюркским Эргенекон западной части Тувы до границы с Хан-Алтаем и монгольским Эргунэ-Хун восточной части (Западный и Восточный Саян) был Енисей - Улуг-Хем, разделивший и весь Саяно-Алтай на две этнокультурные зоны - западную (левобережную) и восточную (правобережную).

Как отмечает в связи с этим Р. В. Лебедев, «основными и общими для прото-тюрко-монголов являются этногонические мифы: миф об Эргунэ-Хун // Эргене-коне, легенда о Всемирном потопе и предание о Лебеде-прародителе. Данные мифы нашли свое отражение в номинации географических объектов: гидронимах и топонимах Саяно-Алтайской горной системы... Объединяющим эти мифы стало эндемичное для Саяно-Алтая слово-знак-понятие - «Хем//Кем» вошедшее в состав первичного анропонима - Кемер, распространившееся впоследствии на этноним - киммерийцы (прото-тюрко-монголы), в дальнейшем на гидроним -Улуг-Хем, а также входящее в состав теонимов и религиозных понятий связанных с Тэнгри и тэнгри-камством (например, «Кем//Кам» и «кемтркосак»). Этимологический анализ гидронима «Улуг-Хем» показал, что оно может означать как «Река Дракона», так и «Народ Дракона». С гидронимом «Улуг-Хем» связана и этногоническая легенда о Лебеде-прародителе. Анализ общего этногоническо-го мифа тюрок о «владетельном Доме Со» и лебединских камских погребальных мифов показал, что Прародиной лебединцев и источником номинации географических объектов бассейна реки Ку//Лебедь могли быть драконьи и лебединые тотемные этнонимы и мифы принесенные от берегов реки Улуг-Хем из Эргунэ-Хун//Эргенекона. При переходе тюрко-монголов из Эргунэ-Хун//Эргенекона находящегося в Тоджинской котловине на территорию Алтая произошел перенос некоторых оронимов (например, «Одуген» - «Адыган»), а также мифа о потопе и плоте Ноя» [Лебедев, с. 26].

Важное значение Улуг-Хема в разделении Саяно-Алтая на две большие этнокультурные зоны проявилось, в частности, в том, что к востоку от него происходил этнокультурогенез монгольских народов и формирование всей Монголо-сферы, поэтому Правобережье Енисея вплоть до Баргузина на Байкале называлось Баргуджин-Тохум, и эта территория считалась Материнской Заповедной землей монголов Чингис-Хаана и Прародиной северных бурят-монголов. К западу же от Енисея (Левобережье) начинается преобладание тюркоязычных этносов и фактически открываются ворота в огромный Тюркский Мир, простирающийся до земель турков и гагаузов (хотя саха-якуты продвинулись далеко на северо- восток). Поскольку Саяно-Алтай является также Прародиной всей тэнгрианской цивилизации, то именно здесь происходит также разделение центральноевразийского тэнгрианства на две большие ветви – монгольскую, в том числе бурят-монгольскую, и тюркскую (тэнгри-камскую, по Р. В. Лебедеву).

О массовых миграциях различных племен и народов из этого цивилизационно-культурного и этногенетического центрав западном направлении задолго до завоевания Тувы и Саяно-Алтая тюрками (6 в. н.э.) свидетельствует, например, крайне интересный артефакт, обнаруженный бурятским краеведом Д. Д. Бага-даевым в Приангарье – Небесный Оленный Камень (см. Багадаев Д. Д. Большой Небесный Олень, Улан-Удэ: НоваПринт, 2016), который относится к так называемым камням-буумалам, «спустившимся» (спущенным) с Неба (ср. также родоплеменное название «готол-буумал» у выходцев из Предбайкалья, ныне проживающих в Селенгинском районе Республики Бурятия; этноним переводится «готольский род, спустившийся с Неба», т.е. род, имеющий «небесное» происхождение, тэнгрианский род).

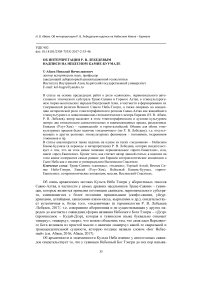

В любезно предоставленной нам Р. В. Лебедевым расшифровке некоторых знаков на Небесном камне–буумале Д. Д. Багадаева, которую мы приводим ниже, автором была использована прагерманская (в основе – гуннская, Er-man'ская, прото-тюрко-монгольская) трактовка рунических символов, исторически связанных с енисейскими рунами (но направление чтения, в отличие от классических енисейских рун – слева направо).

1-й знак-символ (иероглиф): [а] «Пещера»//«Земля» – Ур//UR//ЮРТ; [б]– Тис//Древо Жизни; [в] – Odun Tengri. Комм. Р. В. Лебедева: Odun Tengri (Пробужденный бог), Дух божий, Одем, Один//Вотан, Одал//Аттила//Атта – Отец Небесный (жизнь Божия) вошел (спустился) в пещеру, в землю, Землю, в гору Все-ленной//Материи – Ур//UR, в УРТ/ЮРТ/Jurt – «область пребывания», «дыру, отверстие», «угольное ушко». UR – как символ бычьих рогов, это «образ врат смерти или подземного царства, пещеры ведущей в глубины Земли или в обиталище богини Земли». В эддической песни о Гудрун эта руна характеризуется как «зев врат» (innleið dýra) или как «звериная пасть». В Эдде эти «врата смерти» упоминаются неоднократно: «решетка смерти» (Поездка Скирнира:35); «ворота смерти» (Grogaldr:1). И был там распят (самораспят как Один или как Эрлик-хан) на Древе Иггдрасиль – Тисе//Древо Жизни, на Материи, Камне, Горе. Распятый сын Тэнгри бог Эрлик-хан на Камне в тюрко-монгольских мифах. В пещере Ур Древо Тис хранит Огонь Неба. Трактовка символов по З.А. Куммеру, Г. Вирту, Г. фон Листу, Э. Торссону.

2-й знак-иероглиф – символ: «Копье». «Пронзенный Копьем Сын Божий с опущенными руками» (по Г. Вирту).

3-й иероглиф (знак-символ): Спаситель Свыше. Oben – «вверху, наверху, свыше» – трактовка символа Г. Виртом. Sal – «спаситель» – трактовка символа К. М. Вилигутом.

4-й иероглиф (знак – символ): Сын Божий с поднятыми руками к Небу. Вновь рожденный, Воскресший. Сын Божий (по Г. Вирту).

Как отмечает Р. В. Лебедев, скорее всего, на этом камне записано первоначальное «прото-Евангелие» (пред-Евангелие – Н.А.), и надпись подлежат дальнейшей расшифровке, которую мы приводим ниже:

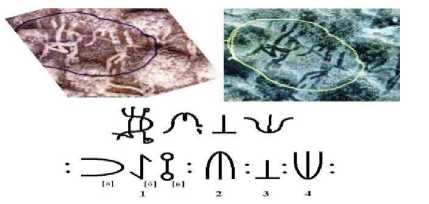

Прорисовка и более подробная расшифровка текста, сделанная Р. В. Лебедевым (как уже отмечалось, направление чтения – слева направо/см.: Лебедев Р.В. Расшифровка фрагмента надписи на Небесном камне Багадаева Дм./ [Электронный ресурс]. Режим доступа: (дата обращения 01 апреля 2017 г.):

1) иероглиф:

– символ – руны UR – Пещера//Земля//Ур//UR//ЮРТ. З. А. Куммер в «Священная власть рун», последователь австрийского рунолога Г. фон Листа с ссылкой на работу голландско-немецкого историка и филолога, профессора Г. Вирта «Происхождение человечества» описывает этот символ как руну UR: спускаться, понижаться, земля, поверхность, почва, могила, мать Земля, материнский дом, материнский источник «Земля»... Г. фон Лист в «Тайна рун»: руна UR – изначальный свет, огонь, первый бык... На тюркском и монгольском языках УРТ/ЮРТ/Jurt – «область пребывания», «дыра, отверстие», «угольное ушко». Немецкий рунолог Геза фон Неменьи в книге «Священные руны». Руна UR – вторая руна, которая посвящена богу Водану//Одину. UR хранит память о первобыке. UR связано с принесением быка в жертву богине Земли. Также значение –

«земля, земной». UR – символ бычьих рогов, это «образ врат смерти или подземного царства, пещеры ведущей в глубины Земли или в обиталище богини Зем- ли». В эддической песни о Гудрун эта руна характеризуется как «зев врат» (innleið dýra) или как «звериная пасть». В Эдде эти «врата смерти» упоминаются неоднократно: «решетка смерти»; «ворота смерти»... У Г. Вирта в «Хронике Ура

г

Линда» руна UR – и или п – «гора» или «Мать-Земля»... – символ –

г

Тис//Древо Жизни. Возможно, что это руна: N . Рунолог, филолог, историк, прог фессор Э. Торссон (С. Э. Флауерс): N – i, ei, i(h)waz – «тис». «Древнеанглийская руническая поэма»: « N (i(h)waz) снаружи // грубое дерево, // тверд и крепок в земле, // хранитель огня, // корнями крепится, // радость поместья». Символ мирового древа Иггдрасиль, оси пронизывающей миры. Соединение верхнего и нижнего, Света и Тьмы, жизни и смерти... У Г. Вирта в «Хронике Ура Линда» этот символ – S или 1< – также – Древо Жизни...

– символ – Odun Tengri (Пробужденный бог). Г. Вирт пишет в «Хронике Ура Линда», что Бог, Мировой Дух создал все вещи, как вхождением Ода в Иртху (Землю), как собственно процесс миротворения... Один сообщает людям Од или odil, «Жизнь Божию»... Руна - руна ОДАЛА, руна Жизни Божией... – иероглиф Бога и Года. Руна Од – ... Руна odil – ... «Od-in (Один) или «Бог

Од» – это Бог «ветреного месяца, который в руническом календаре соответствует знаку или руне 2.»... Руна 2 – othala или othila. Германская руна othila встречается в текстах на артефактах 3-го века. Руна на германском звучит как: othila – Отила, что значит – пожилой старейшина племени, Дед ... Эта руна othila созвучно имени «правителя всей Скифии» – Аттиле. Но не только созвучно. Немецкий рунолог Геза фон Неменьи в книге «Священные руны» говорит, что руна othila произошла от древнегерманского «Atta» – означающее «отца». В древневерхненемецком «Atto» – «отец, предок»... Имя же Аттилы, возможно, также произош- ло от «ата, атта», что с тюркских языков переводится аналогично – «отец», «главный». Ethel – англосаксонское название этой руны, что также можно соотнести с именем Аттилы, которое по другой версии восходит к тюркскому имени реки Волга: Эдиль, Итиль, Атиль, в казахском – Еділ. На староанглийском Ethel (Edel, в англосаксонских манускриптах писалась как – ēðel) – «благородный». На наш взгляд протогерманской руне odil – должно соответствовать тюркское слово odun – «пробужденный». Обратим здесь внимание на то, что как германская руна othila – 2. , так и тюркская руна eB-Be – 2 означают одно и то же – «дом, юрта, имущество, наследство, ограда, владение землей». Г. фон Неменьи пишет, что othila – 2 – «земля, место окруженное забором»…, а на пратюркском слово *bodun – означает «земля, место». b +оdun = b – «земля, дом, юрта», а оdun – «пробужденный», а odin –бог. *bodun – «земля, место, юрта пробужденного бога»? Имеется ли связь между тюркскими словами «bodun», «оdun», германским «odin» и произношением санскритского слова «buddha», что значит «пробужденный»; bod//budd? Герман Вирт пишет, что в «Хронике Ура Линда» имеются места, где написано о Будде (Bûda), которого также именовали Jes-us (Иисус), Fo и

Kris-en (Христос). Далее он приводит в качестве иллюстрации археологические находки из Франции – статуи, сидящие в позе лотоса и изображение на котле из провинции Химмерланд, Дания галльского бога Кернунна с рогами оленя в этой же позе. На статуях Будд и в руках у Кернунна Г. Вирт находит символы руны – 2, равной в значении знаку – – иероглифу Бога и Года ... В Эдде в «Речах Высокого» Один сам про себя говорит, что он был повешен на ветвях древа Иггдра-силь, пронзенный копьем, «посвященный Одину, в жертву себе же» (Лебедев, там же).

2-й символ /Л – Копье. Пронзенный Копьем Сын Божий с опущенными ру- ками.

– согласно Г. Вирту этот символ может означать «ко- пье» и Сына Божьего, Бога опустившего свои руки. Знак, часто изображавшийся на погребальных сооружениях, надгробиях или лодочках... Символ Нисхождения Солнца... Зимнее солнцестояние, нисхождение Спасителя и Сына Божьего в нижние миры, в «светящийся хохот» – lagu the leohto, в материнские воды утробы Матери-Земли... Руна fD – Ти (Тиу, Тюр), Бог с «Копьем». Бог Тинксус (Thincsus), Тингсус (Thingsus) – от «тинг» – (сканд. ting, исл. Þing) – раннескандинавское и германское правительственное собрание, состоящее из свободных мужчин страны или области. Здесь явно, учитывая гунно-готские связи, можно соотнести древнегерманские слова: ting, Þing, Thingsus с «Тэнгри». В ингвеон-ской и иствеонской областях по имени этого Бога назван второй день недели – Dingestag. Руна Ф – «Thi»... Интересен фрагмент из Г. Вирта, где он употребляет значения трех знаков , Р. иФ , говоря о Боге Одине: Повешенный на Древе Спаситель (Tyr, Ull, Od) – « в месяц od – 5. , когда Он был пронзен копьем (по-

I * /Т\

, ill (руны Tyr, Ti, Tiu) и должен был как

Человек умереть …» [1, с. 404]. Э. Торссон говорит о руне I' – небесный бог «Тюр». Руна означает жертвенность и опору мироздания. Знак, который разделяет Небо и Землю, как мировой столб... У Г. фон Листа эта руна I : означает уже возрожденного Одина, спустившегося с «Древа Мира, на котором он принес самого себя в жертву. Не бойся смерти – она не может убить тебя»... У З. А. Куммера руна I' – это «Вотан, который через преодоление самого себя падает с Мирового Ясеня, перерождается и находит руны… копье в форме руны Тюр, но это также и дверь, которая ведет к высшему знанию духа»...

3-й символ 1 – Спаситель Свыше. Г. Вирт в своих таблицах к «Хронике Ура Линда» приводит значение этого знака как – Oben – «вверху, наверху, свыше». В сочинении К. М. Вилигута «Шепот Gotos – рунное знание» (Hagal № 11, 1934)

дано значение для этого символа -L как Sal – «спаситель»... Из таблиц Г. Вирта «Хроника Ура Линда»:

H ' h и ^ 1

1661<7 i6e 1б» 170 171 ln« — .uilen iny JOber obeef* «■tea*

II, lit 18? /*e^(Uber, eben)

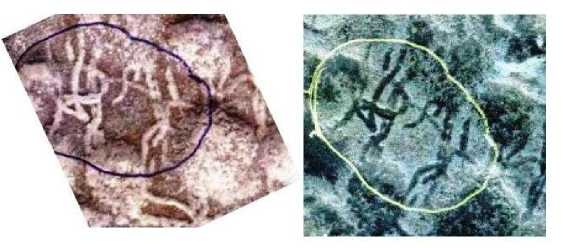

4 символ – "\1/ Сын Божий//Мать с поднятыми руками к Небу. Вновь рожденный, Воскресший. Герман Вирт говорит об этом символе HJ ,Y, LU – возро- жденный Солнечный Младенец с поднятыми руками…; рога или ветви Древа Миров…; Воскресающий и Воскрешающий Спаситель, символ спасения, символ возрождения…; символ Восхождения Солнца…; символ Матери-Земли, богини Tanit – «источник, родник» – Богиня, поднявшая руки…; Бог, поднявший руки, знак Блага, воскресший и пробужденный Спаситель... Символ соответствует тюркской руне iČ – Či – «человек с поднятыми руками» или тюркской руной Č.

I SI/ . SI/

I называется Algiz//Man. Согласно Гвидо фон Листу, руна I– Algiz//Man несет в себе две составляющие: man, Mann – человек, мужчина – и ma, Mutter, mother, madre, mathair – мать. Женское «ma» и мужское «fa». Получаем «ma-ther» – мать, источник. Источник человеческой (и мировой) души; и «fa-ther» – отец, порядок. Algiz//Man – рунический знак, посвященный распространению, размножению человеческой расы... Э. Торссон указывает, что руна Algiz//Man может быть сопоставлена с Бифрестом (др.-исл. bifrǫst), «Радужным Мостом», что связывает человеческий разум с величием богов, мостом, соединяющим Мидгард с Асгардом... Он также именуется Асбру (Ásbrú) – мост, ведущий от Земли к Небесам, от слов áss – «ас, бог» и brú – «мост», т.е. мост асов. В «Нордической мифологии» Бенджамин Троп называет этот мост «колеблющимся пространством». Мост, ведущий к источнику Urdr, в котором хранится все знание и опыт прошлого. В источнике Урд сокрыт Дух... С. Флауэрс, в другом своем труде, названном «Черная Руна», приводит руническую таблицу, составленную в результате работы рыцарей Ордена Трапецоэдра в свете черного пламени. В таблице говорится, что руна Algiz/Man имеет протогерманское название «Elks», «Эльхаз» – Лось. Руна Elks означает сущностную связь мира форм и мира идей; знак Чаши Грааля... К. М. Вилигут говорит о руне Algiz/Man: «Там, где в круговращении Дух погружается в Материю Айтар, Там образуется мысль, теперь руководящая своим телом... Тело – образованное в Материи – Дух, связанный формой – Теперь привязано к форме креста – эта руна была названа Man...» [Лебедев, там же].

На основе сделанного им анализа Р. В. Лебедев приходит к следующим выводам: «Исходя из выше озвученных значений символов первого иероглифа Не- бесного Камня: , записанных как руны: и: : и расшифровка других символов, можно предположить, что перед нами текст: записанный руническим письмом: и: : : : : , в котором говориться о следующем: Odun Tengri (Пробужденный бог), Дух божий, Одем, Один//Вотан, Одал//Аттила//Атта – Отец Небесный (жизнь Божия) вошел (спустился) в пещеру, в землю, Мать-Землю, в гору – Ур//UR, в УРТ/ЮРТ/Jurt – «область пребывания», «дыру, отверстие», «угольное ушко». UR – как символ бычьих рогов, это «образ врат смерти или подземного царства, пещеры ведущей в глубины Земли или в обиталище богини Земли». В эддической песни о Гудрун эта руна характеризуется как «зев врат» (innleið dýra) или как «звериная пасть». В Эдде эти «врата смерти» упоминаются неоднократно: «решетка смерти» (Поездка Скирни-ра:35); «ворота смерти» (Grogaldr:1). В пещере Ур Древо Тис хранит Огонь Неба. И был там распят (самораспят как Один или как Эрлик-хан) на Древе Иггдрасиль – Тисе//Древе Жизни, на Материи, Камне, Горе. Распятый сын Тэнгри бог Эрлик-хан на Камне в тюрко-монгольских мифах. В монгольском предании богатырь, за отказ исполнения его просьбы, хватает Эрлика и распинает его конечности между четырьмя столбами: «стащив старика (Эрлика) с пороза, молодцы (Кан-Тади и Ког-Айры) распяли его на четыре кола»... В одном из рассказов кама, приводимом Г. Н. Потаниным, сказано, что каму, попавшему на Небо, небесные боги сказали железом сковать белку-летягу//бобырган//тозраш-кам (тув. – «авырган», «абырган»; Бобырган – один из богов у алтайцев и «кам» – от монгол. – «бö»). В других местах говориться о распятии летяги на дереве или на перекрестке двух дорог, приколотив ее к земле четырьмя гвоздями. То есть то же, что и в предании о распятии Эрлика «на четыре кола»... В этой связи интересным выглядит притча 14 из тюркской рунической книги Ïrq bitig. Транскрипция: «quzyunuy : iyačqa : bamis : qatiyіti : ba : edguti : ba : tir : anča : biliŋler». Переводы: 1. «Говорят: привязали к дереву вóрона. Привязывайте крепко и хорошенько. Так знайте!» 2. «Все те, кто к дереву вóрона вязали: «Притягивай получше!», – наставляли. «Привязывай покрепче!», – повторяли. И это плохо, люди говорят». Привязанный к Дереву Вóрон! Птица подземного бога Эрлика – Вóрон. В алтайском сказе «Про летучую мышь» у Эрлик-хана двое слуг – Вóроны и в урянхайском сказе «Ульбер-ге» – Вóрон страж в Царстве Эрлик-хана... Исходя из нордической мифологии образ Одина//Вотана, как кама близок Эрлику... Если Тенгри – это Тор, то Один – Эрлик. И наша трактовка с использованием рун подтверждается: Один//Эрлик проткнут копьем-Tyr, которое принадлежит богу thingsus//ting//Þing//tengri – это отражение центрально-азиатского мифа, где Тэнгри молнией убивает Бобырга-на//Эрлика. Одно из имен, под которым известен Один – «Бог-Вóрон» (Hrafnáss). Он также – Повелитель мертвых. Он часто описывается и изображается в обществе двух вóронов – магических фамильяров. Они известны как Хугин и Мугин («Мысль» и «Память»). Один, как и Эрлик – бог воинов. «Речи Высокого» ст.138: «Знаю, висел я в ветвях на ветру девять долгих ночей...»... Распятый как Эрлик, как Ворон на Древе. После распятия на Древе бог спускается с Древа и становится пробужденным – Odun Tengri. Он – Воскресающий и Воскрешающий Спаситель. Один после распятия//повешения на Древе обретает руны и высшее знание духа. Тоже самое говорится в тэнгри-камских алтайских легендах и об Эрлик-хане. Он «создает величественный образ первого шамана, благодетеля че- ловечества, который достигает высшего вещего знания, равняющего его в могуществе с царем неба; он приобрел силу воскрешать людей, т.е. упразднил смерть на земле» (Из «Очерка» Г. Н. Потанина)... Эрлик-хан // Один также бог - с поднятыми руками, который несет в себе две составляющие: man, Mann — человек, мужчина - и ma, Mutter, mother, madre, mathair - мать. Женское «ma» и мужское «fa». Это двойная природа Эрлика - Яма-Ями. Как показал исследователь древнеиндийской культуры Р. Н. Дандекара в статье «Ведийский Яма», согласно ведической традиции и игведе - бог Яма является андрогинным перво-существом, являющимся основным звеном в процессе творения (проявления) Вселенной и человечества... Первоначальный Андрогин, небесный ангельский человек, первочеловек Эрлик-Адам-Андрогин: «До своей Евы Адам был сам непорочной Девой, не мужчиной и не женщиной; он имел в себе обе тинктуры - ту, что в огне, и ту, что в духе кротости…» (Якоб Беме); алхимический Rebis. Природа первоначальной расы по Платону - андрогинна. Эта раса обладала страшной силой и мощью, и помышляла «напасть на богов». Этой расе приписывают предание, донесенное Гомером, о братьях Оте и Эфиальте: «Это они пытались совершить восхождение на небо, чтобы напасть на богов». Ur//Er-Ana - «Муж-Мать» (божественная пара Тэнгри-Умай). Если перед нами прото-Евангелие, где Мать-Отец едины, то в этой связи следует вспомнить и Евангелие от Фомы. Иисус, обращаясь к ученикам, говорит: «Когда вы сделаете два [существа] одним, и когда вы то, что внутри, сделаете таким же, как то, что снаружи, а то, что снаружи, таким же, как то, что внутри! И если вы сделаете мужское и женское единым, так, чтобы мужское не было более мужским, а женское не было более женским, вот тогда вы войдете в Царствие». В другом логионе Иисус говорит: «Когда вы сделаете так, чтобы два стали одним, вы станете сыновьями Человека, и если скажете: «Гора, перейди на другое место!», - она перейдет». В Новом Завете, в Послание к Галатам, 3, 28: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского; ибо все вы одно во Христе Иисусе». Это единство -то же, которое было в начале Творения, до сотворения Евы, когда «человек» не был ни мужчиной, ни женщиной. По «Евангелию от Филиппа» (рукопись X из Кенобоскиона), разделение полов - сотворение Евы, отделенной от тела Адама -было первопричиной смерти. «Христос пришел, чтобы восстановить то, что было так [разделено] вначале и чтобы вновь соединить два. Тем, которые умерли, потому что были разлучены, он вернет жизнь, вновь объединив их!»... Таким нам видится расшифровка небольшого фрагмента текста, запечатленного наНебесном Камне-Буумале, найденном на территории этнической Бурятии (Приангарье). Таким образом, источник нордического и христианского мифа о распятом Боге, первоначальное «прото-Евангелие» находится в Саяно-Алтае, в Бурятии у тюрко-монгольских народов» [Лебедев, там же].

Данная интерпретация Р.В. Лебедева представляется нам вполне правильной, адекватной и понятной, научно обоснованной и верной как в деталях, так и в целом с точки зрения методологии комплексного исследования тэнгрианского (тэнгри-камского) наследия Евразии. Она полностью соответствует всей системе сложившихся у нас представлений о тэнгри-камской, тэнгрианской религии сая-нидов и тюрко-монголов Внутренней Азии и Саяно-Алтая, в том числе о Небесном происхождении письменности в тэнгрианской, а затем и в буддийской циви- лизации, поскольку “буумал” – это камень, чаще всего метеоритный, связанный с человеком, родом, племенем и всем тэнгрианским народом, спустившимся с Неба, отправленным на Землю Небесным Богом-Тэнгри (от бур.-монг. «бууха» – «спускаться»). И наличие на этом камне сакральных знаков как раз свидетельствует о том, что письменность этому тэнгрианскому народу была дана Небом-Тэнгри.

Более того, эта интерпретация подтверждает неоднократно высказанное нами предположение, что данный регион и рожденный в нем тэнгрианский героический эпос, в частности Гэсэриада, явились источником многих сотериологиче-ских («сотерических», т.е. направленных на спасение от мирового зла), мессианских, эсхатологических и милленаристских учений Евразии (см., например: Абаев, 2015), в том числе и христианской сотериологии, как очень убедительно показал выше Р. В. Лебедев. «Сотерическая» и мессианская направленность и даже, можно сказать, заостренность эпического образа Гэсэра-Спасителя, а также всего героического, «богатырского» эпоса тюрко-монгольских народов Внутренней Азии, достаточно хорошо исследованы на материале доктринально развитых со-териологических учений зороастризма, митраизма, несторианства, манихейства, буддизма и др. евразийских учений, но малоизученными остаются конкретные пути и механизмы влияния «сотерических» традиций Саяно-Алтайского тэнгри-камства на пред-библейскую религиозно-мифологическую традицию, а через нее и на раннее христианство, поэтому данную интерпретацию Небесного Камня можно считать настоящим прорывом в изучении тэнгрианской сотериологии.

Р. В. Лебедевым подтверждается и наличие большого рационального зерна гениальной догадке или, точнее, интуитивном видении, как результате Божественного «откровения», не совсем понятного представителям официальной церкви, которое в свое время озвучил выдающийся шведский ученый и религиозный философ Э. Сведенборг (1688–1772) и суть которого, в интерпретации проф. Джеймса Браша (см.: Абаев, «Древнее Слово»), заключается в том, что самое «Древнее Слово» (Ancient Word) Бога о самом себе с указанием своего имени, т.е. «Слово Бога о Боге», записанное в Новом и Ветхом Завете (ср. «В начале было Слово и Слово было Бог»), было первоначально зафиксировано в «символических рисунках» (т.е. петроглифах), изображающих «различных животных, части человеческого тела, горы или скалы и т.п.» и что это Слово до сих пор сохранилось в Саяно-Алтае, причем именно в Туве, судя по описанию Э. Сведенборга [Абаев, там же].

По нашему предположению, сделанному вслед за Э. Сведенборгом и Дж. Брашем, это Древнее Слово (действительно «самое древнее») и есть имя Небесного Бога-Тэнгри, причем в самом его архаическом варианте – «Урт-Тэнгри» – «Предвечное Небо» (синонимы – «Дээр», «Кара-Дээр»), что полностью совпадает с тем, что Р.В. Лебедев написал об этимологии этих терминах в своей монографии «Тэнгри-камство и сакральная география Саяно-Алтая» (Лебедев, 2016), сделав при этом существенное дополнение, что древнее имя Бога Небесного Тэн-гри символически отразилось и в географических объектах на территории Алтае-Саянского нагорья, которые в зашифрованном виде содержат его в себе символически.

В связи с интерпретацией Р. В. Лебедева Небесного Камня-Буумала становится более понятнымтакже выражение «Бууса Гэсэра», которое принято переводить как «Стоянка Гэсэра», очевидно, что к этому буквальному значению следует добавить «место, где Гэсэр спускался с Неба на Землю» (таких «стоянок» очень много на территории всей Внутренней Азии, особенно - в Туве и Бурятии; интересно, что эти стоянки нередко связаны с так называемыми «следами копыт богатырского коня Гэсэра», которые в таком случае могут быть представлены просто вросшими в землю довольно большими, горизонтально лежащими каменными плитами или кусками скальной породы, на которых имеются древнейшие петроглифы.

При этом, как мы думаем, подтверждается и тэнгрианский смысл (тэнгри-камский) современного якутско-бурятского ежегодного коллективного Ехора вокруг Священной Горы у Байкала - Ерд (Мировая Гора//Мать Земля), само название которой я уже давно связал и идентифицировал с герм. Erde; ср. также скан-динавск. “фьорд”). Культ горы Ерд и Ердынские игры, которые сейчас возродились, связывались с племенами балтов (Д. С. Дугаров) и “Белым шаманством”, но точнее будет трактовать это как древнейшее тэнгрианство прото-тюрко-монголов (Предвечное Небо Урд Тэнгри урянхайцев, Эрлик-Хаан и пр.) к этому толкает и интерпретация Р. В. Лебедева, и наши более ранние предположения, что и сами пра-монголы, и религия Чингс-Хаана родились в Транс-Саянии (Сая-но-Алтае) и Циркум-Байкалии, где находилась Баргуджин-Тохум (Баргузин // Баргуджин), Священная Земля его материнского рода.

Интерпретация Р. В. Лебедева подтверждает также нашу концепцию о том, что этническое ядро бурят-монголов тоже непосредственно связано с саянидами Эргенекон // Эргунэ-Хун, и, как мы уже отмечали в связи с этим, сам этноним «бурят» происходит от названия Священной Горы Буура, на вершине которой сохранились, по данным местных краеведов, остатки легендарного Ноевого Ковчега (Демир Сал). С легендами о Ноевом Ковчеге, «приземлившемся» на Горе Буура, связан и этноним «ноятского» рода западных Предбайкальских бурят, а топоним Нукуты связан одновременно и с именем Нукуз, и с Эргунэ-Хун («котловина»).

Поэтому можно считать установленным, что, наряду с алтайской языковой и цивилизационно-культурной общностью, огромную роль в становлении и формировании саяно-алтайского центра Евразийской Мега-цивилизации, как определенной этнокультурной, социокультурной, этногеографической и цивилизационно-геополитической целостности, породившей тэнгрианскую кочевническую цивилизацию, сыграла суперэтническая общность саянидов, от которой еще в глубокой древности ответвились многие этнические субстраты, впоследствии образовавшие самостоятельные суперэтносы: американские индейцы, монголы, тюрки, корейцы и др.

Этнокультурогенез саянидов, таким образом, непосредственно связан с Саяно-Алтайским горно-таежным регионом, находящимся в самом центре Азиатского материка, в центральной части Внутренней Азии. В результате смешения пришлых этносов и этнических групп с автохтонными сложилась вполне определенная антропологическая, этнокультурная и этноконфессиональная общность, которую мы и называем саянидами, учитывая, что решающие этапы этнокульту- рогенеза этой общности протекали в Транс-Саянье (Восточный и Западный Саян) и сопредельных ареалах – Прихубсугулье, Прибайкалье и Забайкалье, Тофаларии, Хакасии, Горном Алтае и Монгольском Алтае, хребтах Алтаин-Нуруу и т.п.

В центре этой территории находится Тува, поэтому тувинцев следует считать главными и «центральными» саянидами, причем в этнониме-политониме Та/г/ну-Урянхай («Горный Урянхай») особо подчеркивается горный ландшафт Урянхая, что отразилось и в более позднем названии Танну-Тува. К «внутреннему» кругу наиболее близких к «центральным» саянидам этносов можно отнести такие родственные тувинцам этносы, как цаатаны (туха), тоджинцы, сойоты, то-фалары-карагасы (а также близкородственные восточные хакасы «азской», т.е. качинской группы), шорцы, алтайские и монгольские урянхайцы и ойраты Северо-Западной Монголии, которые как бы прикрывают Туву с Севера, Востока, Запада и Юга, а потому считаются «охранниками» центрального этнического ядра.

Список литературы Об интерпретации Р. В. Лебедевым надписи на небесном Камне-Буумале

- Абаев Н. В. «Саяниды» и сакральная символика мифологемы «Три Солнца» в тэнгрианской религии: опыт реконструкции и интерпретации // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. - 2016. - Вып. 1.- Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2016. - с. 5-12.

- Абаев Н. В. "Древнее Слово" Э. Сведенборга (по Джеймсу Брашу). Комментарии. Перевод [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=Ay8oIsxdP3YC &printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата обращения 30.03.2017).

- Абаев Н. В. О прародине всех тюрков и монголов: «Эрненекон», «Эргунэ-Хун» или Танну- Урянхая? // Новые исследования Тувы. Вып. № 1 (9), 2011 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: www.tuva.asia/journal/issue_9/3042-abaev.html (дата обращения 30.03.2017).

- Абаев Н. В. О роли митраизма и героического эпоса тюрко-монгольских народов в формировании арийско-туранской цивилизации Внутренней Азии // Вестник БГУ. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. - Вып. 4. - Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2015.

- Багадаев Д. Д. Большой Небесный Олень. - Улан-Удэ: НоваПринт, 2016.

- Бичелдей У. П. Тэнгрианство у тувинцев и Махаяны: история и взаимодействие: автореф. дис.. д-ра (Ph.D.) религиноведения. - Улан-Батор, 2012. - 30 с.

- Лебедев Р. В. Интерпретация некоторых сакральных топонимов Саяно-Алтая в свете этногонических тюрко-монгольских мифов // Вестник БГУ. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. Вып. 1. - Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2017. - С. 16-28.

- Лебедев Р. В. Расшифровка фрагмента надписи на Небесном камне Багадаева Дм. [Электронный ресурс]. Режим доспупа: https://yadi.sk/i/vixpb7yV3GXrnA?force_show=1 (дата обращения 01 апреля 2017 г).