Об ископаемых технологиях обработки бивня мамонта (по материалам из Янского комплекса стоянок)

Автор: Питулько В.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 246, 2017 года.

Бесплатный доступ

Обработка бивня мамонта и производство изделий из него достигают наибольшего распространения и технического расцвета незадолго до начала последнего оледенения, оставаясь заметными вплоть до рубежа голоцена на всех территориях Евразии, где мамонты обитали одновременно с человеком. Производство изделий из бивня и, в особенности, метательных острий и копий можно рассматривать в качестве главной инновации верхнего палеолита. Материалы Янской стоянки,возраст которой составляет около 28 000 некалиброванных л. н., важны для понимания методов и технологий обработки бивня. Изучение янских материалов показывает, что все эти процессы убедительно документированы археологическим материалом. Реконструировано несколько операционных цепочек, включая производство длинных стержней-заготовок продольным расслоением бивня расклиниванием.

Арктическая сибирь, верхний палеолит, янская стоянка, технология обработки бивня, продольное расслоение

Короткий адрес: https://sciup.org/14328387

IDR: 14328387

Текст научной статьи Об ископаемых технологиях обработки бивня мамонта (по материалам из Янского комплекса стоянок)

Ископаемые технологии расщепления бивня находятся в фокусе дискуссии на протяжении ряда лет (см., например: Cеменов , 1957; Филиппов , 1978; Хлопа-чев , 2006; Averbouh, Pétillon , 2011; Heckel , 2009; Heckel, Wolf , 2014; Knecht , 1993; Otte , 1974; Poplin , 1995). Взгляды исследователей на проблему, в одних случаях упрощенные, в других – излишне усложненные, суммированы в новейшей работе К. Хеккель и С. Вольф ( Heckel, Wolf , 2014).

Исследователи единодушны в том, что расщепление бивня является, вследствие природы этого материала, не расщеплением в собственном значении этого слова, а, скорее, разламыванием (Ibid.). Выделено три основных технологических процесса, обеспечивающих все многообразие явлений, связанных с обработкой бивня, которые наблюдаются в археологическом материале:

1 Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (проект № 16-18-10265 RNF).

1) сегментация – поперечное расчленение куска сырья, часто выполняемое с помощью кругового прорезания паза, пиления или разрубания ( Averbouh, Pétillon , 2011); 2) экстракция – получение продольного сегмента, чей размер и форма предопределены пазами, прорезанными с внешней поверхности материала (Ibid.), в технике, называемой «техника паза и щепки»; 3) расщепление разламыванием для получения отщепов. Отмечается, что «экстракция» длинных заготовок, хорошо известная уже в ориньякских памятниках ( Knecht , 1993), на самом деле представляет собой вариант техники получения отщепов раскалыванием. Приемы и методы работы с данным материалом предопределены его свойствами (см., например: Питулько и др ., 2015; Солдатова , 2014; Хлопачев , 2006; Heckel , 2009; Heckel, Wolf , 2014; White , 1993).

Анализ особенностей морфологии и строения бивней мамонтов дает основания заключить, что наиболее существенными для технологических процедур, связанных с производством изделий из бивня мамонта древним человеком, являются следующие характеристики данного материала: 1) целостность; 2) линейный размер и кривизна; 3) наличие пульпарной полости; 4) двухкомпонентный состав, в котором используемым материалом является дентинное тело бивня; 5) наличие микроструктур, из которых наиболее важной является рифленая нижняя поверхность цементного слоя.

Характеристика материала

Материалы из Янской стоянки исключительно важны для понимания процедур обработки бивня, поскольку, будучи извлеченными из многолетнемерзлых отложений, имеют идеальную сохранность. Кроме того, они многочисленны и дают надежную картину повторяемости приемов обработки.

Янская стоянка расположена в нижнем течении р. Яна в восточной сибирской Арктике, на западе Яно-Индигирской низменности, под 70° 43ʼ с. ш. и 135° 25ʼ в. д. Комплекс объектов, составляющих ее, изучается непрерывно с 2001 г. ( Pitulko et al. , 2004; 2013). В данном исследовании рассмотрены материалы из пункта Северный, участка Яна-В и Янского «кладбища мамонтов» (ҮМАМ).

На основании серийных 14С датировок возраст трех перечисленных объектов определяется в интервале от ~ 29 000 до ~ 27 000 некалиброванных радиоуглеродных л. н. ( Pitulko et al. , 2013). Серийные 14С датировки из ҮМАМ не предполагают массовой аккумуляции костных остатков мамонтов в какой-то один короткий промежуток времени в пределах установленного интервала. Напротив, они свидетельствуют о медленном накоплении материала в указанном интервале ( Nikolskiy, Pitulko , 2013; Pitulko et al. , 2013), а после 27 000 л. н. накопление костных остатков происходило в результате спорадических событий ( Питулько и др. , 2015).

Из раскопок в пунктах Северный и Яна-В для целей данной работы учтены находки, относящиеся к следующим категориям артефактов из бивня: 1) крупные линейные обломки бивня; 2) продукты обработки бивней (отщепы, мелкие обломки, мелкие щепки); 3) линейные заготовки; 4) орудия из бивня и их обломки; 5) острия, форешафты и их обломки. В пунктах Северный и Яна-В целых бивней обнаружено не было. Общее число артефактов из бивня, происходящих из пунктов Северный и Яна-В, составило 3481 единицу, за исключением предметов неутилитарного назначения и массовых находок, связанных с производством бус, «диадем» и иных украшений (Питулько, Павлова, 2014; Питулько и др., 2014; Pitulko et al., 2012).

Коллекция из ҮМАМ составляет 185 предметов ( Питулько и др ., 2015). Их состав резко отличается от материалов из пунктов Северный и Яна-В. Находки, связанные с обработкой бивней, объединяются в следующие группы: 1) бивень мамонта целый; 2) бивень мамонта, подвергнутый начальной обработке, с единичными антропогенными сколами в альвеолярной части, иногда на конце бивня, при этом сохранена целостность бивня; 3) крупный фрагмент бивня, характеризующийся поперечным сломом в альвеолярной и концевой части либо в одной из этих частей; 4) крупный фрагмент бивня, характеризующийся поперечным сломом в альвеолярной и концевой части и продольным сломом вдоль длинной оси; 5) бивневый нуклеус; 6) длинные тонкие сколы/щепки, снятые в продольном направлении, от пульпарной области бивня до его дистального конца; 7) линейная заготовка – продольное снятие с бивня; 8) крупные изделия из бивня, имеющие линейные очертания – стержни/обломки, острия и их фрагменты, форешафты (стержни с уплощением обоих концов).

Наиболее важным морфометрическим признаком изделий и полуфабрикатов является коэффициент кривизны – отношение хорды (длины по прямой линии от концов изогнутого предмета) к длине предмета, измеренной по его внешней дуге. Коэффициент кривизны для целых бивней и бивней на начальной стадии обработки характеризует естественную изогнутость бивня и изменяется преимущественно в пределах 0,5–0,7 для бивней взрослых особей.

Их метрические показатели находят точное соответствие в выборках, анализированных Верещагиным и Тихоновым ( Верещагин, Тихонов , 1986; Vereschagin, Tikhonov , 1999), и это, несомненно, бивни самок. Слабоизогнутые бивни с коэффициентом кривизны 0,8–0,9 достоверно принадлежат детским особям.

Анализ комплекса метрических показателей бивней мамонтов из Янской стоянки позволяет утверждать, что взрослые особи, добытые янскими охотниками, были в подавляющем большинстве самками, что полностью подтверждает ранее сделанный вывод о составе костных остатков из ҮМАМ ( Basilyan et al ., 2011), стратегии и мотивации промысла мамонтов на Янской стоянке ( Nikolskiy, Pitulko , 2013).

Таким образом, стратегия охоты изначально предполагала не добычу мамонта вообще, а такого, бивни которого будут полнее соответствовать основной цели этого действия. Эффективность данного подхода демонстрируют метрические показатели обработанных бивней, длинных продольных сколов и линейных заготовок из Янского стояночного комплекса. Так, среди них с максимальной частотой встречаются предметы, характеризующиеся высоким значением коэффициента кривизны (0,8–1,0). Стремление получать преимущественно прямые предметы (заготовки), не требующие выпрямления, вполне очевидно.

Основные реконструируемые технологии обработки бивня

На основании морфологии заготовок, полуфабрикатов, нуклеусов и отходов производства, относящихся к различным его стадиям, для Янского стояночного комплекса можно реконструировать основные технологии обработки бивней мамонтов. В ряде случаев критически важным является пребывание изделий в условиях многолетнемерзлых отложений, поскольку тафономические условия способны серьезно изменить сохранность поверхности предметов и замаскировать, таким образом, важные мелкие детали.

Основным принципом было обязательное удаление цементного слоя с целью придания однородности куску сырья и предотвращения возможных дефектов из-за внутренних напряжений в композитном материале. Ни один из найденных на Янской стоянке законченных предметов цементного слоя не имеет, зато широко представлены такие отщепы, щепки и осколки бивня.

Основных сценариев обработки бивня всего три, среди них – 1) производство длинных линейных заготовок; 2) производство заготовок для широких (в форме высокого цилиндра) браслетов; 3) производство заготовок для объемных изделий. Производство отщепов как отдельная технология не рассматривается, ибо оно реализуется в ходе процессов 1–3. Каждый из них документирован специфическими отходами производства. Получение линейных заготовок для диадем и небольших предметов вытянутых очертаний по той же причине не является специфичным, так как базируется либо на тех же полуфабрикатах (отщепах), либо на остаточных формах нуклеусов и заготовок объемных изделий.

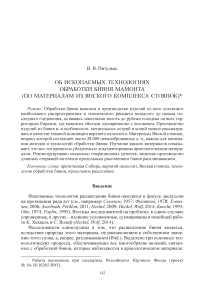

Сценарий 1 – получение длинных линейных заготовок – является наиболее важной технологией, прямо влияющей на эффективность жизнеобеспечения охотников верхнего палеолита. После извлечения бивня из альвеолы для получения заготовки выполнялись следующие операции. Прежде всего, проводилась подготовка «платформы» и «поверхности скалывания» путем удаления тонких стенок пульпарной области с частичным устранением цементного слоя на основании бивня. Эта операция выполнялась с помощью рычага (куска кости или рога, любого подходящего неспециализированного инструмента, находящегося под руками), вставленного в пульпарную полость бивня (рис. 1, А ).

Край пульпарной полости очень тонкий и, благодаря слаборифленой структуре внутренней поверхности, легко разрушается в продольном направлении приложенным к его краю импульсом давления. Часть импульса при этом распределяется на дистальный конец рычага и уходит в плоскость опоры. Для того чтобы контролировать ширину скола, облегчить и ускорить процесс, достаточно надрубить или прорезать край пульпарной полости каким-либо инструментом – например, массивным обушковым скреблом. Данная форма является ведущей в каменном инвентаре Янской стоянки ( Pitulko et al ., 2013), а находки таких орудий обычны в ҮМАМ.

Эта операция повторялась неоднократно с целью аккуратно удалить стенки пульпарной области почти до вершины ее конической оконечности, где толщина стенок, благодаря постепенному увеличению дентинного слоя, становится достаточной для осуществления последующих операций. Ее отходами являются разнообразные по форме и размеру обломки стенок пульпарной области, обильные в отложениях ҮМАМ. Фактически на этом этапе происходит процесс, идентичный подготовке платформы скалывания в каменных индустриях.

В подготовленном виде такая площадка представляет собой заметно укороченное основание бивня, на поверхности которого имеются негативы снятий стенок пульпарной полости, выполненные последними (рис. 1, Б ). Они расположены симметрично по окружности бивня, чаще всего их четыре. Негативы, как правило, не имеют видимого начала, так как их начальные участки удаляются при подправке площадки.

Сохранившиеся между негативами островки цементного слоя задают ширину скола, который отделяли расклиниванием с помощью костяного или рогового клина. Очертания снятий контролировались гофрированной структурой нижней части цементного слоя, а толщина – прослойкой молодого дентина, находящейся между цементным слоем и основным дентинным телом бивня. Подобные сколы многочисленны в коллекции. Неоднородность строения также облегчала и получение скола, который, как и в случае с каменным сырьем, мог завершиться, помимо успешного снятия, браком – заломом или ныряющим окончанием. Такие сколы последовательно снимались по окружности по намеченным на стадии подготовки участкам, в результате чего формировался готовый к расщеплению нуклеус.

Характерные отходы, полученные на этой стадии производства, представляют собой длинные тонкие щепки с двояковыпуклым поперечным сечением, снятые в один прием по всей длине бивня. Такие сколы имеют характерные саблевидные очертания, отвечающие форме бивня. Их окончание может быть различным (см. выше), но начальная часть всегда сохраняет фрагмент внутренней поверхности конуса пульпарной полости бивня. Края сколов бахромчатые, иногда мелкозубчатые. В краевой области сколов всегда имеется зона разрыва цементного слоя, где дентин полностью отсутствует. Эта характерная фактура возникает при разрыве цементного слоя поверхности бивня.

Вентральная поверхность длинных щепок, подготавливающих поверхность нуклеуса для последующего получения линейных заготовок, имеет занозистый рельеф. В ряде случаев, подобно изделиям из камня, на ней читается волна, распространяющаяся в направлении распространения импульса силы. Такую волну всегда можно наблюдать на негативах этих сколов, оставшихся на нуклеусах. Последние часто имеют корытообразное поперечное сечение.

Снятие таких щепок выполнялось расклиниванием, т. е. постепенным продвижением в направлении дистального конца бивня клина, изготовленного из массивной кости или рога северного оленя (рис. 1, В, Г ). Эти изделия обычны в пределах Янского стояночного комплекса, в том числе в ҮМАМ, многие из них имеют дефекты рабочего участка в виде продольных сколов. В начальной стадии операции клин внедряли в тело бивня через зарубку, сделанную каким-либо подходящим каменным орудием.

В результате этих операций формировался собственно нуклеус для снятия длинных заготовок. Это изделие в поперечном сечении напоминает «звездочку» (рис. 1, Д, Е ). Тем же способом (расклиниванием) снимали получившиеся ребра, формируя линейные заготовки, которые имеют в профиль очертания трапеции с примерно равными боковыми сторонами, а на спинке могут сохранять неширокую полоску цементного слоя. В сравнении с длинными тонкими щепками,

Рис. 1. Графическая реконструкция процесса получения длинных стержневидных заготовок расслоением

A – удаление стенок пульпарной полости с помощью рычага; Б – подготовленное к дальнейшему расщеплению основание бивня (площадка) и клин, использовавшийся для формирования поверхности нуклеуса; В – начальное расклинивание; Г – получение длинных тонких снятий, формирующих поверхность нуклеуса; Д – сформированный нуклеус с характерным поперечным сечением в виде звездочки и длинное снятие (показано сбоку от него); Е – последовательность шагов для получения стержневидных заготовок с помощью клина (показано как пошаговая трансформация поперечного сечения нуклеуса)

которые представляют собой отходы производства, их количество в коллекции крайне невелико.

Первоначально снимали две симметрично расположенные на теле нуклеуса заготовки (рис. 1, Е ), а плоский остаток расклинивали на две части через ослабленную центральную зону, где проходит нервный канал. Для этой цели могли использовать как массивное каменное орудие с относительно острым концом, например пикообразные орудия, серийно представленные в Янской стоянке ( Pitulko et al ., 2013), так и костяной/роговой клин в сочетании с массивным ударным инструментом. Полученные заготовки обрабатывали с помощью любых операций (скобление, строгание и т. д.) с целью удалить прежде всего остаток цементного слоя и сформировать изделие, которое тщательно полировали, смазывали жиром для сохранности и повышения проникающей способности.

Фактура вентральной поверхности линейных заготовок, отделенных от нуклеусов, идентична описанным выше сколам. Боковые стороны таких заготовок имеют занозистый рельеф и бахромчатый край поверхности цементного слоя. Последний при этом образует небольшой карниз, выступая над поверхностью дентинного тела заготовки.

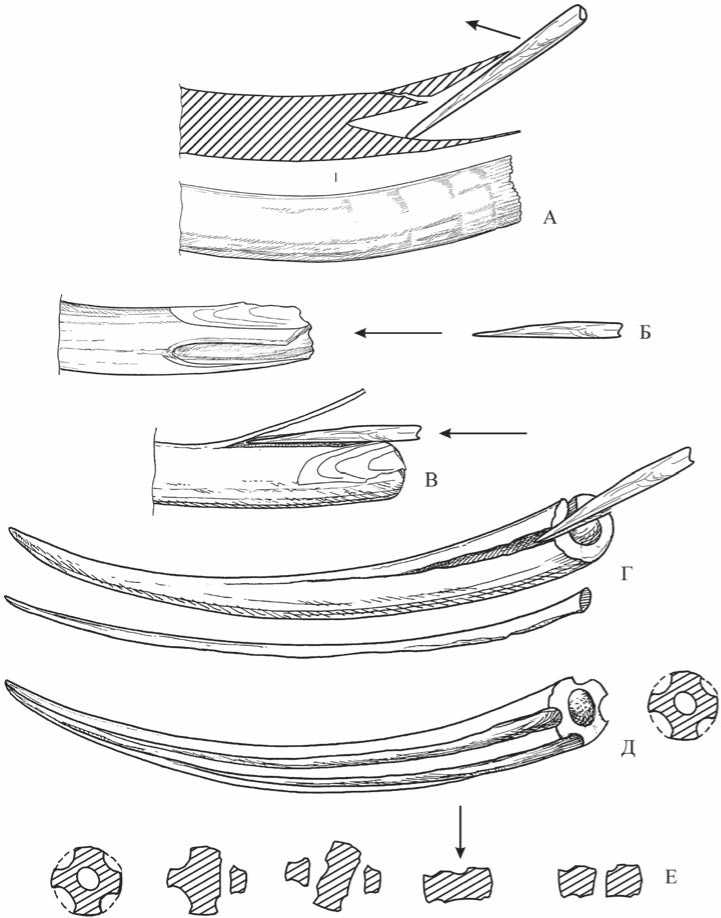

Сценарий 2 – получение заготовок для браслетов. Для успешного получения заготовки было необходимо сохранить пульпарную область в целости, поэтому меры к этому принимались заранее. Бивень, находящийся в альвеоле, обламывали и лишь затем, после естественной мацерации, извлекали обломок из альвеолы. Для того чтобы сломать бивень, его надрубали (всегда с внешней стороны) примерно на половину окружности, как правило, не очень глубоко. В основном прорубали лишь цементный слой, однако на мощных бивнях глубина зарубки оказывается больше. Затем его ломали либо на «скрутку», либо с помощью частично полого рычага, надетого на кончик бивня, прилагая усилия в направлении завитка (рис. 2). Обломок впоследствии так или иначе использовали.

Характерными признаками этой работы являются массивные, объемные, треугольные в продольный профиль осколки, две стороны которых представляют собой негативы скола на дентинном теле бивня, а слабовогнутое основание сохраняет цементный слой его поверхности. Получившуюся поленообразную заготовку обрабатывали, удаляя стенку пульпарной полости до конуса и рельеф слома на торцевой поверхности выравниванием. Наличие конуса облегчало выемку дентина для формирования внутренней поверхности браслета. Это были широкие, в форме высокого цилиндра (10–12 см), сложно декорированные разрезные изделия ( Питулько, Павлова , 2014). Помимо специфических треугольных осколков бивня, характерным признаком данной технологии являются поленообразные обломки бивня, сохраняющие пульпарную полость и имеющие следы прорубания цементного слоя и слома на дистальном конце.

Сценарий 3 – получение полуфабрикатов для объемных изделий, посуды и скульптуры, не имеет значительных особенностей. Объемную заготовку (например, для скульптуры) отделяли с помощью прорубания широкого кругового паза любым подходящим рубящим/режущим инструментом, иногда, вероятно, в комбинации со снятием отщепов. Стратегию можно определить как «бобровую», т. е. ведущую к формированию двух встречных конусов, перемычку

Рис. 2. Графическая реконструкция операции слома бивня мамонта в альвеоле

A – бивень с глубокой зарубкой на внешней стороне, разрушающей цементный слой на части окружности бивня; Б – отделенный кусок бивня и типичный треугольный фрагмент, образующийся в месте слома. Требуемый полуфабрикат остается в альвеоле и извлекается после завершения мацерации между которыми рано или поздно можно сломать. Далее выполнялась обработка снятием отщепов (в ударной технике или через посредник, в любой удобной плоскости).

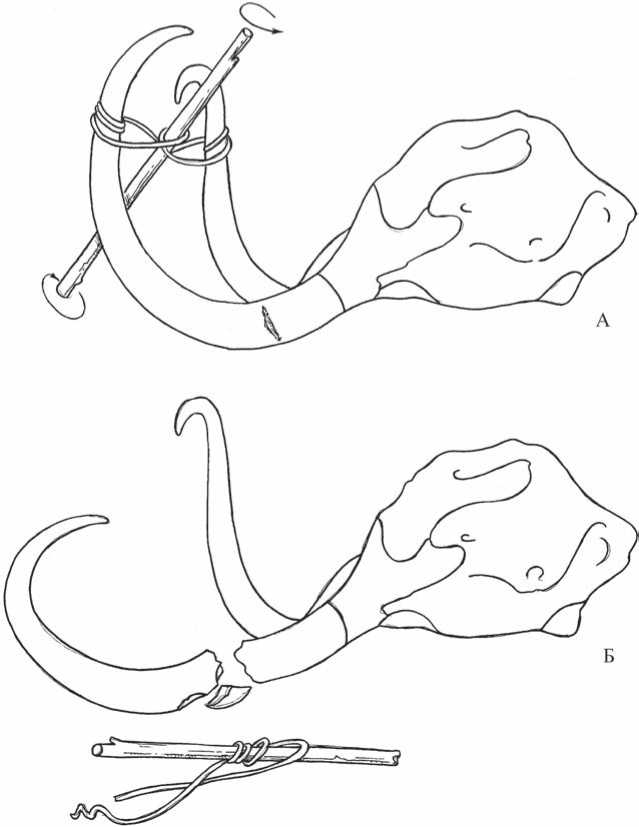

По материалам Янской стоянки уверенно реконструируются частные технологические цепочки, связанные с производством различных предметов, в том числе украшений – бусин ( Питулько и др. , 2014), подвесок типа Куртак ( Pitulko et al. , 2012), «диадем» ( Питулько, Павлова , 2014). Производство линейных полуфабрикатов для изготовления бусин из бивня мамонта и, отчасти, диадем определенно основано на использовании крупных продольных (т. е. широких) отщепов бивня мамонта, уже освобожденных от цементного слоя (рис. 3).

Способ получения полуфабриката напоминает двойное тронкирование, выполненное в наиболее широкой части отщепа, лежащего на твердой поверхности/ наковальне, путем точечного приложения силового импульса к его дорсальной поверхности. Двукратным действием удаляли сначала массивную проксимальную, а затем – тонкую дистальную часть отщепа. В результате получалась узкая, довольно длинная «полоска» с относительно равномерным подпрямоугольным профилем, на боковых сторонах которой заметны точки приложения импульса силы.

Для этой операции применялись острые инструменты из осколков кости с невысокой степенью модификации. Такие предметы обычны в материалах Янского комплекса. Они имеют заметные следы неоднократного использования, а острие часто обломлено; встречаются также обломки острий и медиальные фрагменты подобных орудий. Требуемый скол отщепляли или отрывали от куска бивня через точечно приложенное усилие с внедрением инструмента в начало скола.

Линейные заготовки для диадем и бусин могли получать также методом продольного расслоения кусков бивня/остаточных нуклеусов или любых подходящих по форме и размеру обломков, у которых уже имелась или могла быть создана подходящая поверхность, рельеф которой предполагает такие снятия. Никаких признаков вырезания/выпиливания подобных заготовок для последующей экстракции в Янской коллекции не имеется.

Получение отщепов бивня мамонта, по крайней мере в нашем случае, не является отдельной технологией. Их получали по необходимости на всех этапах и при выполнении любых операций, связанных с реализацией основных технологических сценариев (1–3), используя способность бивня к раскалыванию в любых условиях прямым ударом или через посредник. Последний метод был весьма популярен, на что указывают многочисленные характерные следы в проксимальной области сколов, оставленные острым инструментом наподобие тех, что использовались при тронкировании отщепов.

Таким образом, в материалах Янского стояночного комплекса выявлены три наиболее важных технологических цепочки производства изделий из бивня мамонта и связанные с ними специфические инструменты. Заключительные этапы обработки изделий предполагают широкое применение различных операций (строгание, резание, скобление, пиление, шлифовка и полировка), выполняемых с помощью специализированных каменных орудий. Ни один

Рис. 3. Графическая реконструкция производства вытянутых заготовок для производства бусин и диадем

A – удаление цементного слоя бивня расклиниванием; Б – раскалывание с использованием заостренного костяного орудия; В, Г – усечение отщепа бивня с помощью заостренного костяного орудия из этих приемов, однако, не был использован при производстве заготовок из бивня мамонта, в особенности длинных заготовок для производства стержней (копий и/или крупных острий), что надежно подтверждает структура поверхностей серийных археологических образцов, полученных из Янского стояночного комплекса.

Важную роль играла полировка поверхности изделий. В результате полировки и предшествующей ей шлифовки поверхностный слой изделия оказывается модифицирован настолько сильно (в том числе благодаря некоторому термическому воздействию, являющемуся результатом трения при обработке), что получившаяся корочка/поверхность изделия, толщиной 0,3–0,8 мм, оказывается способна к самостоятельному существованию в качестве отдельного фрагмента разложившегося предмета. При этом сам по себе предмет может быть уже полностью разрушен биохимическими процессами, протекающими в культурном слое.

Устойчивость таких поверхностей к разрушению объясняется тем, что вследствие операций шлифовки и полировки края дентинных канальцев оказывались смяты и закупорены, что препятствовало влагообмену с внешней средой. Для окончательной отделки изделий широко применялся жир животных, с помощью которого создавалось защитное покрытие, способствующее сохранению стабильной влажности и предотвращающее усыхание и растрескивание (Пи-тулько и др., 2014). Этим достигались две цели: с одной стороны, улучшались эстетические свойства полированных поверхностей, а с другой – обеспечивалось продление срока службы изделий.

Заключение

Технология обработки бивня составляет главную инновацию верхнего палеолита. На основе изучения янской технологии обработки бивня мамонта можно заключить, что все многообразие процессов сводится только к трем главным операциям – 1) получение стержневидных заготовок продольным расслоением; 2) получение цилиндрических (изначально частично полых) заготовок для браслетов поперечным сломом бивня в альвеоле; 3) получение заготовок для объемных изделий – посуды и скульптуры «бобровым» методом. Этот список совпадает с приведенными выше взглядами ( Averbouh, Pétillon , 2011; Heckel, Wolf , 2014) лишь в одном пункте, касающемся получения заготовок путем вырезания глубокого кругового паза и последующего слома остатка перемычки для отделения нужного куска материала.

Технология экстракции линейных заготовок, представленная в материалах ряда памятников Западной и Восточной Европы (см., например: Хлопачев , 2006; Averbouh, Pétillon , 2011; Knecht , 1993), а также на Аляске ( Gelvin-Reymiller et al ., 2006), представляется альтернативной (побочной) по отношению к получению длинных заготовок из бивня мамонта продольным расслоением. Возможно, она применялась при работе с кусками и обломками бивня произвольного размера и формы, являющимися отходами при реализации технологии получения заготовок браслетов или крупных объемных изделий. Как вариант, можно рассматривать ее использование по отношению к субфоссильным или фоссиль-ным остаткам, несовременным деятельности на том или ином памятнике, переотложенным. Подчеркнем, что получение действительно длинных заготовок, пригодных для производства копий наподобие Сунгирских ( Бадер , 1998) или Берелехского стержня ( Верещагин , 1977), с помощью данной технологии невозможно, поскольку она имеет естественные геометрические ограничения ( Пи-тулько и др. , 2015).

Свидетельства получения длинных заготовок из бивня в технике, подобной янской, распространены достаточно широко, и прежде всего в арктической Сибири. Так, идентичные нуклеусы из бивня, находящиеся в различных стадиях готовности, были найдены на о-ве Новая Сибирь (Новосибирские о-ва), а также на Верхней Колыме близ Зырянки или, например, в Мальте. На Яно-Индигирской низменности, судя по находкам в окрестности Янской стоянки, та же технология существовала в эпоху последнего ледникового максимума.

Несомненная практика применения технологии, аналогичной янской, отмечается в материалах намного более молодых памятников Илин-Сыалах и Озеро Никита (Там же). На основании датировок этих объектов можно утверждать, что данная техника расщепления/расслоения бивня существовала в арктической

Сибири непрерывно, на протяжении примерно 20 000 лет, а возможно, и более, не претерпевая значительных изменений до тех пор, пока территория была населена мамонтами и был доступен ресурс «свежего» бивня.

Список литературы Об ископаемых технологиях обработки бивня мамонта (по материалам из Янского комплекса стоянок)

- Бадер О. Н., 1998. Сунгирь. Палеолитические погребения//Позднепалеолитическое поселение Сунгирь (погребения и окружающая среда)/Ред.: Н. О. Бадер, Ю. А. Лаврушин. М.: Научный Мир. С. 5-164.

- Верещагин Н. К., 1977. Берелехское «кладбище» мамонтов//Труды Зоологического института. Вып. 72. С. 5-50.

- Верещагин Н. К., Тихонов А. Н., 1986. Исследование бивней мамонтов//Труды Зоологического института. Вып. 149. С. 3-15.

- Питулько В. В., Павлова Е. Ю., 2014. Искусство Янской стоянки: диадемы и браслеты из бивня мамонта (предварительный анализ коллекции)//Археология Арктики. Вып. 2/Ред. Н. В. Федорова. Екатеринбург: Деловая пресса. С. 140-161.

- Питулько В. В., Павлова Е. Ю., Иванова В. В., 2014. Искусство верхнего палеолита Арктической Сибири: личные украшения из раскопок Янской стоянки//Уральский исторический вестник. № 2. С. 6-18.

- Питулько В. В., Павлова Е. Ю., Никольский П. А., 2015. Обработка бивня мамонта в верхнем палеолите Арктической Сибири (по материалам Янской стоянки на севере Яно-Индигирской низменности)//Stratum plus. № 1: Время первых художников. С. 223-284.

- Семенов С. А., 1957. Первобытная техника (опыт изучения древнейших орудий и изделий по следам работы). М.; Л.: Изд-во АН СССР. 240 с. (МИА; № 54.)

- Солдатова Т. Е., 2014. Обработка бивня на палеолитической стоянке Сунгирь//Каменный век: от Атлантики до Пацифики/Ред.: Г. А. Хлопачев, С. А. Васильев. СПб.: МАЭ РАН: ИИМК РАН. С. 191-200. (Замятнинский сборник; вып. 3.)

- Филиппов А. К., 1978. Технология изготовления костяных наконечников в верхнем палеолите//СА. № 2. С. 23-31.

- Хлопачев Г. А., 2006. Бивневые индустрии верхнего палеолита Восточной Европы. СПб.: Наука. 262 с.

- Averbouh A., Pétillon J.-M., 2011. Identification of "debitage by fracturation" on reindeer antler: case study of the Badegoulian levels at the Cuzoul de Vers (Lot, France)//Written in Bones: Studies on Technological and Social Contexts of Past Faunal Skeletal Remains/Eds.: J. Baron, B. Kufel-Diakowska. Wroclaw: Instytut Archeologii. P. 41-51.

- Basilyan A. E., Anisimov M. A., Nikolskiy P. A., Pitulko V. V., 2011. Wooly mammoth mass accumulation next to the Paleolithic Yana RHS site, Arctic Siberia: its geology, age, and relation to past human activity//Journal of Archaeological Science. Vol. 38, iss. 9. P. 2461-2474.

- Gelvin-Reymiller C., Reuther J. D., Potter B. A., Bowers P. M., 2006. Technical aspects of a worked proboscidean tusk from Inmachuk River, Seward Peninsula, Alaska//Journal of Archaeological Science. Vol. 33. P. 1088-1094.

- Heckel C. E., Wolf S., 2014. Ivory debitage by fracture in the Aurignacian: experimental and archaeological examples//Journal of Archaeological Science. Vol. 42. P. 1-14.

- Heckel C., 2009. Physical Characteristics of Mammoth Ivory and their Implications for Ivory Work in the Upper Paleolithic//Mitteilungen der Gesellschaft für Urgeschichte. No. 18. P. 71-91.

- Knecht H., 1993. Splits and wedges: the techniques and technology of early Aurignacian antler working//Before Lascaux: the complex record of the early Upper Paleolithic/Eds.: H. Knecht, A. Pike-Tay, R. White. Boca Raton: CRC Press. P. 137-162.

- Nikolskiy P., Pitulko V., 2013. Evidence from the Yana Palaeolithic site, Arctic Siberia, yields clues to the riddle of mammoth hunting//Journal of Archaeological Science. Vol. 40, iss. 2. P. 4189-4197.

- Otte M., 1974. Observation sur le débitage et le faconnage de l’ivoire dans l’Aurignacien en Belgique//Actes du premier colloque international sur l’industrie de l’os dans la Prehistoire. Aix-en-Provence: Abbaye de Senanque. P. 93-96.

- Pitulko V. V., Nikolskiy P. A., Girya E. Y., Basilyan A. E., Tumskoy V. E., Koulakov S. A., Astakhov S. N., Pavlova E. Y., Anisimov M. A., 2004. The Yana RHS Site: Humans in the Arctic before the Last Glaciation//Science. Vol. 303. P. 52-56.

- Pitulko V., Nikolskiy P., Basilyan A., Pavlova E., 2013. Human habitation in the Arctic Western Beringia prior the LGM//Paleoamerican Odyssey/Eds.: K. E. Graf, C. V. Ketron, M. R. Waters. College Station: Texas A&M University Press. P. 13-44.

- Pitulko V., Pavlova E., Nikolskiy P., Ivanova V. V., 2012. The Oldest Art of Eurasian Arctic//Antiquity. Vol. 86, no. 333. P. 642-659.

- Poplin F., 1995. Débitage et débitage dans le travail de l’ivoire sur des examples du début du Paléolithique supérieur//Le Travail et l’Usage de l’Ivoire au Paleolithique Supereiur/Ed. J. Hahn et al. Ravello: Centro Universitario Europeo per I Bene Culturali. Actes de la Table Ronde. P. 17-27.

- Soffer O., 1993. Upper Paleolithic adaptations in Central and Eastern Europe and man-mammoth interactions//From Kostenki to Clovis. Upper Paleolithic Paleo-Indian Adaptations/Eds.: O. Soffer, N. D. Praslov. London: Plenum Press. P. 31-50.

- Vereschagin N. K., Tikhonov A. N., 1999. Exterior of the Mammoth//Cranium. Vol. 16, no. 1. P. 1-44.

- White R., 1993. Technological and social dimensions of "Aurignacian age" body ornaments across Europe//Before Lascaux: the complex record of the early Upper Paleolithic/Eds.: H. Knecht, A. Pike-Tay, R. White. Boca Raton: CRC Press. P. 277-300.