Об исследовании современного демографического кризиса в России: подходы и оценки

Автор: Короленко Александра Владимировна

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Социальные проблемы развития территорий

Статья в выпуске: 10 (20), 2014 года.

Бесплатный доступ

Автором статьи показано, что в настоящее время в мире кризис проявляется в двух основных формах: с одной стороны, в стремительном росте численности населения (демографическом взрыве) развивающихся стран, с другой - в депопуляции и старении населения экономически развитых государств. Установлено, что для России характерна вторая форма, угрожающая стремительной убылью численности населения и негативными качественными изменениями его структуры. Данный факт подтверждается и прогнозами специалистов, по которым убыль российского населения в ближайшие десятилетия продолжится и к 2030 году его численность сократится с нынешних 143,3 до 131,9 млн человек. Представлены существующие подходы к определению понятий «демографический кризис» и «депопуляция», на основании которых сделан вывод о том, что процесс депопуляции является лишь одной из многочисленных форм проявления современного демографического кризиса. Анализ особенностей протекания предшествующего демографического кризиса 1990-х годов показал, что он проявлялся преимущественно в негативных количественных изменениях, тогда как современный кризис выражается в глубоких качественных преобразованиях, затрагивающих различные структуры населения. В ходе исследования были проанализированы различные теоретико-методологические подходы к изучению демографических процессов. Ведущей и наиболее аргументированной социолого-демографической концепцией в научной среде считается теория демографического перехода. Однако в ней были выявлены ограничения, не позволяющие в полной мере объяснить причины возникновения современного демографического кризиса в России и некоторые его проявления. Автор приходит к выводу, что при изучении демографического развития наиболее рационально использовать комплексный полипарадигмальный подход.

Демографический кризис, депопуляция, демографический взрыв, стадии демографическо- го развития, теоретико-методологические подходы, теория демографического перехода, институциональный подход, полипарадигмальный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/14746247

IDR: 14746247

Текст научной статьи Об исследовании современного демографического кризиса в России: подходы и оценки

КОРОЛЕНКО АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА младший научный сотрудник отдела исследования уровня и образа жизни населения

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Автором статьи показано, что в настоящее время в мире кризис проявляется в двух основных формах: с одной стороны, в стремительном росте численности населения (демографическом взрыве) развивающихся стран, с другой – в депопуляции и старении населения экономически развитых государств. Установлено, что для России характерна вторая форма, угрожающая стремительной убылью численности населения и негативными качественными изменениями его структуры. Данный факт подтверждается и прогнозами специалистов, по которым убыль российского населения в ближайшие десятилетия продолжится и к 2030 году его численность сократится с нынешних 143,3 до 131,9 млн человек. Представлены существующие подходы к определению понятий «демографический кризис» и «депопуляция», на основании которых сделан вывод о том, что процесс депопуляции является лишь одной из многочисленных форм проявления современного демографического кризиса. Анализ особенностей протекания предшествующего демографического кризиса 1990-х годов показал, что он проявлялся преимущественно в негативных количественных изменениях, тогда как современный кризис выражается в глубоких качественных преобразованиях, затрагивающих различные структуры населения. В ходе исследования были проанализированы различные теоретико-методологические подходы к изучению демографических процессов. Ведущей и наиболее аргументированной социолого-демографической концепцией в научной среде считается теория демографического перехода. Однако в ней были выявлены ограничения, не позволяющие в полной мере объяснить причины возникновения современного демографического кризиса в России и некоторые его проявления. Автор приходит к выводу, что при изучении демографического развития наиболее рационально использовать комплексный полипарадиг-мальный подход.

Демографический кризис, депопуляция, демографический взрыв, стадии демографического развития, теоретико-методологические подходы, теория демографического перехода, институциональный подход, полипарадигмальный подход.

В настоящее время к определению термина «демографический кризис» существует два принципиально разных подхода. С одной стороны, под демографическим кризисом понимается несоответствие численности населения Земли ресурсам географической оболочки, то есть перенаселение планеты. Впервые о данной проблеме заговорили еще во второй половине XVIII века, когда в большинстве государств Европы произошел промышленный переворот, сопровождавшийся ускоренным ростом городов, интенсивным развитием науки и техники и, как следствие, коренным изменением образа и уклада жизни населения. В результате подобных трансформаций развитые страны испытали так называемый демографический взрыв – бурный рост численности населения вследствие снижения уровня смертности и роста рождаемости. Первые попытки научного обоснования процесса перенаселения предприняли сторонники экономической школы физиократии (Ф. Кенэ, А.Р. Тюрго, В. Мирабо и др.), описывая взаимосвязь роста численности населения с увеличением количества продуктов питания, а полноценное научное объяснение данное явление получило в теории народонаселения английского экономиста Т. Мальтуса (закон геометрического роста численности населения и арифметического роста ресурсов).

На протяжении всего XIX века на фоне снижающейся смертности и по-прежнему высокой рождаемости население продолжало стремительно расти, однако уже в начале XX столетия в связи с многочисленными войнами и социальными катаклизмами, наблюдающимися в мире, темпы увеличения численности населения существенно замедлились, а в ряде регионов и вовсе сошли на нет. Следующий демографический взрыв произошел во второй половине XX века и сопрово- ждался интенсивным ростом населения многих стран Азии, Африки и Латинской Америки. Только за это время население Земли увеличилось в 2,5 раза при среднегодовом абсолютном приросте 70 – 80 и даже 90 млн человек, что соответствовало темпам прироста 1,5 – 2% [11, c. 144]. Данный факт во многом объяснялся развитием здравоохранения, улучшением условий и качества жизни людей и в целом социально-экономической обстановки. В этот период проблема перенаселения Земли перешла в разряд глобальных, получив широкую огласку в научных кругах, а также в докладах международной общественной организации «Римский клуб», посвященных прогнозированию демографических перспектив и поиску решений назревшей угрозы («Проблемы роста» Д. Медоуза (1972 г.) [27], «Человечество у поворотного пункта» М. Месаровича и Э. Пестеля (1974 г.) [26], «Первая глобальная революция» А. Кинга и Б. Шнайдера (1991 г.) [13], «Демографическая революция и информационное общество» С.П. Капицы (2001 г.) [12]).

С другой стороны, под демографическим кризисом понимают противоположный процесс стремительного сокращения численности населения. Так, в демографическом энциклопедическом словаре 1985 года издания дается следующее определение этого явления: «…глубокое нарушение процесса воспроизводства населения, угрожающее существованию самого населения» [7, с. 212]. Авторы данной трактовки отмечают, что на протяжении всей демографической истории человечества вплоть до конца XVIII века причинами демографического кризиса были такие социально-экономические катаклизмы, как частые голодовки, эпидемии и войны, а обусловленные ими резкие подъемы смертности приводили к сокращению численности населения некоторых стран и регионов мира, а ино- гда и к полному обезлюдению отдельных территорий. Сущность же современного демографического кризиса состоит в нарушении процесса воспроизводства населения (снижение уровня рождаемости) вследствие изменения репродуктивного поведения в некоторых промышленно развитых странах.

Большинством исследователей существование обеих форм демографического кризиса объясняется с позиций теории демографического перехода. Согласно данной концепции, страны и регионы мира в разные периоды в зависимости от уровня их социально-экономического развития преодолевают четыре исторических этапа демографического развития. В основе замещения каждого этапа последующим лежит процесс демографического перехода, то есть смены типов воспроизводства населения (табл. 1). На первом этапе показатели рождаемости и смертности населения крайне высоки, прирост его численности практически не наблюдается, а продолжительность жизни очень низкая, т. е. для данной фазы характерен традиционный тип воспроизводства. На втором этапе традиционный тип воспроизводства сменяется «переходным»: в результате значительного сокращения уровня смертности при сохранении стабильно высоких темпов рождаемости, что объясняется большими достижениями в области здравоохранения, улучшением условий и качества жиз- ни населения, происходит стремительный рост численности населения или так называемый «демографический взрыв» («демографическая революция»). На третьем этапе коэффициент смертности стабилизируется на низком уровне, рождаемость начинает постепенно сокращаться, как следствие, темпы прироста численности населения существенно замедляются. Четвертая стадия характеризуется переходом к современному (рациональному) типу воспроизводства, который отличается крайне низкими показателями смертности и рождаемости, высокой продолжительностью жизни населения, в результате обеспечивается лишь простое замещение поколений. В этот период численность населения практически перестает расти, а в некоторых странах и вовсе происходит ее сокращение [8, с. 234].

С позиций теории демографического перехода в настоящее время развитые государства уже вступили на его завершающую стадию, тем самым осуществив переход к современному типу воспроизводства, тогда как развивающиеся страны еще находятся во второй или третьей его фазе. Исходя из этого, можно предположить, что в современном мире демографический кризис проявляется в двух возможных формах: в развивающихся странах мира в целом идет процесс увеличения численности населения в условиях нехватки жизненно важных ресурсов – территорий, продовольствия,

Таблица 1. Исторические типы воспроизводства населения и стадии демографического развития

Говоря о демографическом кризисе и о процессе депопуляции, стоит подчеркнуть, что данные понятия не являются абсолютно идентичными. Большинство исследователей определяют депопуляцию как «систематическое уменьшение абсолютной численности населения какой-либо страны или региона вследствие суженного воспроизводства, когда каждое последующее поколение меньше предыдущего», тогда как демографический кризис трактуется значительно шире, как «глубокое нарушение процесса воспроизводства населения, угрожающее его существованию» и проявляющееся «в депопуляции, сокращении численности трудоспособного населения, повышении доли лиц старше трудоспособного возраста и, как следствие, в демографическом старении, а также

Таблица 2. Динамика численности населения регионов мира в 1960 – 2013 гг.

|

Регионы мира |

Численность, млн человек |

Темпы прироста, % |

||||||||||

|

1960 г. |

1970 г. |

1980 г. |

1990 г. |

2000 г. |

2010 г. |

2013 г. |

1970 г. к 1960 г. |

1980 г. к 1970 г. |

1990 г. к 1980 г. |

2000 г. к 1990 г. |

2010 г. к 2000 г. |

|

|

Весь мир |

3036 |

3687 |

4438 |

5279 |

6102 |

6884 |

7125 |

121,4 |

120,4 |

118,9 |

115,6 |

112,8 |

|

Центральная Европа и страны Балтии |

91,4 |

99,1 |

106,6 |

110,7 |

108,4 |

104,7 |

104,2 |

108,4 |

107,6 |

103,8 |

97,9 |

96,6 |

|

Европа и Центральная Азия |

667,2 |

737,3 |

793,7 |

842,8 |

862,1 |

889,2 |

898,9 |

110,5 |

107,6 |

106,2 |

102,3 |

103,1 |

|

Европейский Союз |

409,3 |

441,9 |

464,2 |

477,8 |

488,0 |

504,6 |

506,7 |

107,9 |

105,0 |

102,9 |

102,1 |

103,4 |

|

Восточная Азия и Тихоокеанский регион |

1043,3 |

1288,6 |

1556,4 |

1818,0 |

2043,4 |

2203,7 |

2248,6 |

123,5 |

120,8 |

116,8 |

112,4 |

107,8 |

|

Ближний Восток и Северная Африка |

106,5 |

140,2 |

186,4 |

254,1 |

311,8 |

380,7 |

402,6 |

131,6 |

132,9 |

136,3 |

122,7 |

122,1 |

|

Южная Азия |

573,2 |

716,2 |

904,3 |

1135,0 |

1382,2 |

1606,8 |

1670,8 |

124,9 |

126,3 |

125,5 |

121,8 |

116,2 |

|

Южная Африка (к югу от Сахары) |

227,8 |

291,3 |

382,3 |

507,2 |

664,2 |

864,7 |

936,9 |

127,9 |

131,2 |

132,7 |

130,9 |

130,2 |

|

Северная Америка |

198,6 |

226,4 |

251,9 |

277,5 |

313,0 |

343,4 |

351,4 |

114,0 |

111,3 |

110,2 |

112,8 |

109,7 |

|

Латинская Америка и страны Карибского бассейна |

219,7 |

286,7 |

363,3 |

444,2 |

525,3 |

595,0 |

615,3 |

130,5 |

126,7 |

122,3 |

118,2 |

113,3 |

|

Россия |

119,9 |

130,4 |

139,0 |

148,3 |

146,6 |

142,4 |

143,5 |

108,7 |

106,6 |

106,7 |

98,85 |

97,13 |

Источник: The World Bank [Electronic resource]. – Available at : http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx

Таблица 3. Основные демографические показатели России и ведущих развитых стран мира в 2000 и 2012 гг.

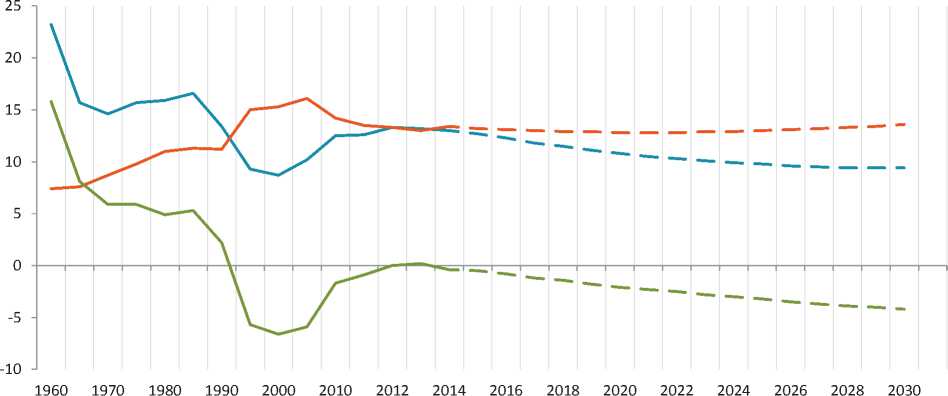

Современному демографическому кризису в России предшествовал кризис 90-х годов XX века. Еще в конце 1980-х годов уровень рождаемости населения начал стремительно сокращаться при одновременном увеличении общего уровня смертности, в результате чего с 1992 года данные показатели пересеклись, а естественный прирост впервые за несколько десятков лет сменился убылью населения, которая не покрывалась даже положительным сальдо миграции. Позже это явление получило название «Русский крест» [17]. Вследствие существенного превышения показателей смертности над показателями рождаемости в стране установился депопу- ляционный режим воспроизводства: так, в 1994 году общий коэффициент рождаемости снизился до 9,6‰, а уровень смертности повысился до 15,7‰, в результате чего естественная убыль населения достигла максимального значения -6,1‰ (893,2 тыс. человек в год) (рисунок). Негативные демографические процессы усугубились финансовым кризисом 1998 года, серьезно ударившим по экономике страны и по благополучию ее граждан, что привело к резкому росту убыли населения России. В результате действия всех этих факторов за период с 1991 по 2000 гг. численность населения Российской Федерации сократилась на 1,4 млн человек. Таким образом, демографический кризис начала 1990-х годов в большей степени характеризовался негативными количественными изменениями в населении.

Относительно причин возникновения демографического кризиса начала 90-х годов XX века мнения ученых разделились. Одни исследователи считают, что кризис

Таблица 4. Подходы к определению демографического кризиса и депопуляции

^^^ Общий коэффициент рождаемости

^^^ Общий коэффициент смертности

-----Естественный прирост (убыль)

Рис. Динамика показателей смертности и рождаемости населения (фактические и прогнозные)*, промилле (‰)

Источник: Демографический ежегодник России. 2013 [Электронный ресурс] : стат. сборник / Росстат. – М., 2013. – Режим доступа :

*Пунктиром обозначены прогнозные значения показателей (по среднему варианту прогноза).

Несмотря на некоторые позитивные тенденции, начавшиеся с середины 2000-х годов в демографической ситуации страны (повышение уровня рождаемости, уменьшение общего уровня смертности и, как следствие, сокращение естественной убыли населения (см. рисунок), увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни), по оценкам специалистов при сохранении нынешних тенденций в процессах рождаемости и смертности, а также современного типа воспроизводства в ближайшие годы естественная убыль российского населения будет нарастать и в начале следующего десятилетия превысит 500 тыс. человек в год, и в дальнейшем продолжит увеличиваться [25, с. 10]. По прогнозу ФСГС численность населения Российской Федерации при сохранении нынешних уровней рождаемости и смертности к 2030 году может сократиться с сегодняшних 143,3 до 131,9

млн человек [6]. Таким образом, демографический кризис в стране сохраняется, а прогнозируемая убыль населения является прямой угрозой для целостности государства, его национальной безопасности [24, с. 51] и в целом для положения России на мировой арене.

Российский демограф Л.Л. Рыбаков-ский выделяет несколько направлений проявления современного демографического кризиса в России: во-первых, изменение численности репродуктивных контингентов (сокращение доли женщин репродуктивного возраста) и постарение материнства; во-вторых, сокращение численности населения трудоспособного возраста; в-третьих, увеличение в структуре населения доли лиц старше трудоспособного возраста; в-четвертых, значительное сокращение призывных контингентов (доли мужчин в возрасте 18 – 27 лет) [19, с. 56-58]. Другой отече- ственный демограф А.Г. Вишневский среди наиболее очевидных характеристик современного демографического кризиса отмечает такие, как крайне низкая рождаемость, высокая смертность, отрицательный естественный прирост и вытекающее из него долговременное сокращение численности населения страны (депопуляция), демографическое старение, отток населения из восточных районов России [3, с. 4]. Круг проблем, связанных с негативными качественными преобразованиями в структуре населения России, затрагивают в своих исследованиях и другие исследователи (А.И. Антонов, В.В. Елизаров, С.В. Захаров, В.Н. Архангельский и др.).

Таким образом, на сегодняшний день нельзя говорить о прекращении или приостановлении демографического кризиса на территории страны. На современном этапе демографического развития кризис, оставаясь на первый взгляд не таким видимым и ощутимым, приобрел более глубокий характер, проявляясь в негативных качественных преобразованиях различных структур населения. На первый план выходят следующие качественные преобразования в структурах населения: в возрастной – демографическое старение; в структуре смертности – рост смертности от внешних причин, особенно среди мужчин; в структуре заболеваемости – рост и распространение социально значимых заболеваний; в брачной – старение брачности, распространение неформальных союзов; в семейной – снижение репродуктивных установок, сокращение детности, старение материнства; в этнической – сокращение доли русского населения.

На современном этапе в научной среде не сформировалось единого мнения к определению основных причин возникновения демографического кризиса. В демографической науке существует множество теоретико-методологических подходов к изучению демографических процессов и изменений, происходящих в структуре населения, среди которых можно выделить экономический, социально-экономический, социально-психологический, институциональный подходы (табл. 5) по признанию приоритетного фактора, влияющего на демографическое развитие. Ведущей и наиболее аргументированной социолого-демографической концепцией является теория демографического перехода [10, с. 345]. Как было отмечено ранее, исходя из основных положений данной теории, демографический кризис является неминуемым следствием исторического и необратимого процесса смены типов воспроизводства населения – от прежнего традиционного режима воспроизводства населения с высокими уровнями рождаемости и смертности к современному с существенно низкими их уровнями (демографического перехода). Согласно ее положениям, в ряде экономически развитых стран демографический переход уже закончился, а развивающиеся государства находятся на 3-й и 4-й стадиях перехода.

В середине 70-х годов XX века в ответ на широкое распространение внебрачных союзов, увеличение возраста вступления в брак, позднего рождения детей и мало-детности появилась теория второго демографического перехода, которая объясняла происходящие изменения широким развитием индивидуалистически ориентированной системы ценностей и соответствующим преобразованием норм поведения, в том числе и демографического. Эта концепция так же, как и классическая теория демографического перехода, определяет одинаковый путь эволюции рождаемости как для развитых, так и для развивающихся стран Европы.

Стоит отметить, что, несмотря на широкое признание существующих теорий демографического перехода, они могут обосновать далеко не все процессы и противоречия, наблюдаемые в обществе, так как содержат ряд ограничений. Так, например, не поддаются объяснению с их позиций такие факты, как различия в уровне рождаемости разных экономически развитых государств (США, стран Западной, Южной Европы), различия в глубине и сроках выхода из кризиса продолжительности жизни СССР и стран Центральной и Восточной Европы, различные последствия схожих мероприятий демографической политики в Китае и Индии и т. д. Российский экономист и демограф М.А. Клупт подчеркивает, что одним из ограничений теории демографического перехода является изначально заданный, неизменный список детерминант демографического развития (урбанизация, секуляризация, рост образованности населения, изменение положения женщин в обществе и т. д.), тогда как ею абсолютно не учитываются экономические и моральные факторы. Помимо этого, теория демографического перехода определяет эволюционно одинаковый путь демографического развития для всех государств и регионов, учитывая лишь различия во времени их демографического перехода и основываясь на предположении о том, что «сегодня» одних стран – это «завтра» других и «вчера» – третьих [14, с. 146], тогда как институциональная среда в разных странах различна и определяется совокупностью исторических и социальных особенностей развития региона.

В рамках полипарадигмального подхода концепция демографического перехода и институциональный подход не противоречат, а дополняют друг друга, расширяют социологический анализ современного демографического развития. Если концепция демографического перехода позволяет выявить наиболее существенные характеристики современных демографических процессов, то институциональный аспект показывает роль социальных институтов в проведении необходимой демографической политики

[14, с. 346]. Поэтому, на наш взгляд, при рассмотрении причин и факторов возникновения современного демографического кризиса, в частности, в России, целесообразно не ограничиваться рамками только теории демографического перехода, а использовать альтернативные концепции и подходы для концептуального осмысления тенденций и перспектив демографического развития (табл. 5) .

Многие отечественные демографы не в полной мере разделяют позиции теории демографического перехода. Они полагают, что современные демографические тенденции в России носят не столько эволюционный, сколько кризисный характер и вызваны разнообразными факторами (историческими, экономическими, социальными, культурными и т. д.) [1, с. 10]. Среди многообразия существующих мнений относительно причин возникновения современного демографического кризиса в России можно выделить пять групп научных подходов (табл. 6). Нам представляется наиболее рациональным комплексный подход, согласно которому демографический кризис – следствие комплекса факторов, то есть не только закономерного исторического процесса – демографического перехода – но и ряда социальных, экономических, культурных и духовных процессов, происходящих в обществе.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что на современном этапе развития России нельзя говорить о прекращении или приостановлении демографического кризиса. Оставаясь, на первый взгляд, не таким видимым и ощутимым, он приобрел более глубокий характер, проявляясь в негативных качественных преобразованиях различных структур населения. С одной стороны, наличие кризисной ситуации обусловлено закономерным историческим процессом демографического перехода, с другой – рядом факторов экономического, социального, духовного

Таблица 5. Теоретико-методологические подходы к изучению демографических процессов

|

Концепция (теория) |

Представитель |

Основные положения |

|

Экономический подход |

||

|

Мальтузианская теория |

Т. Мальтус |

Численность населения возрастает в геометрической прогрессии, а пищевые ресурсы, необходимые для пропитания этого населения, – в арифметической. Демографический детерминизм в объяснении низкого уровня жизни населения. Факторами, сдерживающими его увеличение, являются войны, эпидемии, голод и лишь в незначительной степени безбрачие и позднее вступление в брак. |

|

Неомальтузианская теория |

Х. Бешлоу, Х. Лебенштейн, Р. Нельсон |

Чрезмерный рост населения приводит к конфликтам, войнам, истощению продовольственных и природных ресурсов, грозит глобальной экономической и экологической катастрофой. Факторы, позволяющие сдерживать бурный рост численности, – распространение использования средств контрацепции и применение методов активной социальной пропаганды (биологический детерменизм). |

|

Макроэкономическая теория рождаемости и смертности |

Э. Гувер, Г. Беккер, Р. Истерлин, А. Коул, Р. Нельсон, Х. Лебенштейн, Э. Фелпс, Б.Ц. Урланис |

Рабочая сила пропорциональна населению; темпы роста населения сначала увеличиваются, затем стабилизируются, тогда как доход на душу населения растет, сбережения на душу населения увеличиваются линейно с ростом дохода, численный рост населения коррелируется уровнем дохода и капиталовложений, показатели смертности населения зависят от уровня душевых доходов населения, но лишь до тех пор, пока он не достигнет определенной величины, после чего его воздействие на уровень смертности снижается. Г. Бекер – «экономика рождаемости»: рождение каждого последующего ребенка снижает его «предельную» полезность, увеличиваются затраты на социализацию детей. Дети – «специфический товар длительного пользования». Р. Истерлин – «относительная стоимость детей». Теория колебаний рождаемости (истерлинских циклов). Х. Лейбенштейн – концепция экономико-демографического развития. Б.Ц. Урланис: факторная модель объяснения демографических процессов – выделял отдельно условия, причины, факторы и субфакторы. |

|

Микроэкономическая теория рождаемости |

Р. Уиллис, Т. Шульц, П. Шульц |

Семья следует рациональной цели максимального обеспечения благосостояния своих членов и руководствуется экономическим расчетом. Т. Шульц Экономическая детерминация демографических процессов по-разному действует в разных странах. |

|

Социально-экономический и социально-психологический подходы |

||

|

Теория ценности и стоимости детей |

М. Кейн, Э. Мюллер, |

Учитывают особенности социального окружения семьи, признавая роль социальных норм репродуктивного поведения, при этом они не интерпретируют установки на многодетность в экономически слаборазвитых странах как иррациональные. |

|

Теория демографического перехода |

А. Ландри, Ф. Ноутстайн, У. Томпсон, А.Г. Вишневский |

Демографический переход – смена исторических типов воспроизводства населения: от традиционного (патриархального) с высокими уровнями рождаемости и смертности к современному (рациональному) с низкими показателями рождаемости и смертности. Выделяют 4 типа воспроизводства: 1) архетип; 2) традиционный (патриархальный); 3) переходный; 4) современный (рациональный). |

|

Теория второго демографического перехода |

Р. Лестаг, Д. Ван де Каа |

Распространение добрачных и внебрачных союзов, рост внебрачной рождаемости, увеличение возраста вступления в брак объясняются широким развитием индивидуалистически ориентированной системы ценностей и соответствующим изменением норм поведения, в том числе и демографического. Происходит значительное увеличение степени свободы в выборе как индивидуальных целей, так и средств их достижения. Ван де Каа рассматривает второй демографический переход как результат движения общественного сознания от консерватизма к прогрессивности. |

|

Концепции исторического уменьшения потребности в детях |

А.И. Антонов, В.А. Борисов |

Главной причиной уменьшения рождаемости, отказа от многодетности послужило постепенное изменение, а затем и отмирание экономической составляющей потребности в детях или экономической мотивации деторождения и ее замещение сугубо социально-психологической. Эта мотивация проявляется в том, что без подобающего числа детей индивид испытывает затруднения как личность. |

|

Теория третьего демографического перехода |

Д. Коулмен |

Миграция – это значимый демографический фактор, оказывающий заметное воздействие на все демографические процессы. «Третий демографический переход» – процесс, при котором в развитых странах с крайне низким уровнем рождаемости и высоким уровнем иммиграции граждан наблюдается рост доли приезжих, в результате которого коренное население может стать меньшинством. |

|

Институциональный подход |

||

|

Теория демографического развития |

М.А. Клупт |

Снижение рождаемости и ориентация населения на малодетность или бездетность объясняются тем, что традиционные нормы, определяющие положение женщины в семье, сильны, а общественные или частные институты, способствующие сочетанию профессиональной и семейной ролей женщины, развиты недостаточно, в результате чего современные женщины не имеют возможности полноценно сочетать карьеру и родительские функции. Высокий уровень преждевременной смертности, заболеваемости социально значимыми болезнями и, как следствие, низкая ожидаемая продолжительность жизни граждан страны, главным образом, связаны с преобладанием саморазрушительного поведения среди населения, а также с ростом социальной разобщенности (аномии) внутри социума. |

|

Источники: Дрепа Е. Н. Теоретико-методологические подходы к исследованию демографических процессов [Электронный ресурс] // Современные исследования социальных проблем : электронный научн. журнал. – Режим доступа : http://sisp.nkras.ru ; Злотников А. Г. Демографические идеи и концепции. – Минск : Право и экономика, 2014. – С. 345; Социология в России / под ред. В. А. Ядова. – М. : Изд-во Ин-та социологии РАН, 1998. – 696 с. |

||

Таблица 6. Подходы к определению причин возникновения современного демографического кризиса в России

|

Причины |

Ученые |

|

Неадекватно высокая преждевременная смертность населения (от сердечно-сосудистых заболеваний, дорожнотранспортных происшествий, алкоголизма и т. д.). |

Е.А. Тишук, Б.Б. Прохоров, эксперты Всемирного банка |

|

Отсутствие продуманной миграционной политики по привлечению мигрантов. |

В.И. Переведенцев |

|

Кризис семьи, который проявляется в устойчивых установках в массовом сознании на малодетность (минисемью), а порой даже бездетность. Все это, естественно, отражается на сокращении рождаемости. |

А.И. Антонов, В.А. Борисов, В.М. Медков, И.И. Белобородов |

|

Духовное (психологическое) и культурное неблагополучие населения. |

И.А. Гундаров, В. Алиев |

|

Демографический кризис в России – следствие комплекса проблем: низкой рождаемости, кризиса семьи, высокой смертности, низкой продолжительности жизни (по сравнению с развитыми странами), ухудшения физического, психического, социального здоровья населения, низкого качества жизни и т. д. Демографический переход – лишь один из факторов кризиса. |

И.Б. Орлова, Б.С. Хорев, Н.М. Римашевская, Л.Л. Рыбаковский, В.Н. Архангельский, С.В. Рязанцев |

|

Источник: Атлас демографического развития России / под ред. Г. В. Осипова и С. В. Рязанцева. – М. : Экономическое образование, 2009. – 220 с. |

|

Список литературы Об исследовании современного демографического кризиса в России: подходы и оценки

- The World Bank . -Available at: http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx

- Атлас демографического развития России /под ред. Г. В. Осипова и С. В. Рязанцева. -М.: Экономическое образование, 2009. -220 с.

- Белобородов, И. И. Демографическая ситуация в России в 1992 -2010 гг. Два десятилетия депопуляции . -Режим доступа: http://goo.gl/cGP3SZ

- Вишневский, А. Г. Демографический кризис в России /А. Г. Вишневский//Russie.Nei.Visions. -Режим доступа: http://goo.gl/c8jdaG

- Вишневский, А. Г. Избранные демографические труды : в 2 т./А. Г. Вишневский. -М.: Наука, 2005. -Т. 1: Демографическая теория и демографическая история. -368 с.

- Гундаров, И. А. Демографическая катастрофа в России: причины и пути преодоления. Почему вымирают русские /И. А. Гундаров. -М.: Эксмо, 2004. -С. 109-212.

- Демографический ежегодник России. 2013 : стат. сб./Росстат. -М., 2013. -Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/B13_16/Main.htm

- Демографический энциклопедический словарь /под ред. Д. И. Валентея. -М.: Советская энциклопедия, 1985. -608 с.

- Демография : учебник/под общ. ред. Н. А. Волгина. -М.: Изд-во РАГС, 2003. -384 с.

- Дрепа, Е. Н. Теоретико-методологические подходы к исследованию демографических процессов /Е. Н. Дрепа//Современные исследования социальных проблем: электронный научн. журнал. -Режим доступа: http://sisp.nkras.ru

- Злотников, А. Г. Демографические идеи и концепции /А. Г. Злотников. -Минск: Право и экономика, 2014. -С. 345.

- Калачикова, О. Н. Тенденции и перспективы демографического развития России и Вологодской области /О. Н. Калачикова, А. А. Шабунова, М. А. Ласточкина//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2012. -№ 5 (23). -С. 143-153.

- Капица, С. П. Общая теория роста человечества. Как рос и куда идет мир человека /С. П. Капица. -2-е изд. -М.: Альпина Нон-фикшн, 2009. -122 с.

- Кинг, А. Первая глобальная революция. Доклад Римского клуба : пер. с англ/А. Кинг, Б. Шнайдер. -М.: Прогресс, 1991. -344 с.

- Клупт, М. А. Теория демографического развития: институциональная перспектива /М. А. Клупт//Общественные науки и современность. -2005. -№ 2. -С. 139-149.

- Левашов, В. И. Демография и демографическое развитие России: демостатистический анализ : монография/В. И. Левашов, В. И. Староверов. -М.: РАГС, 2000. -190 с.

- Молчанова, Е. В. Состояние здоровья населения как причина демографического кризиса /Е. В. Молчанова//Социальная инноватика в региональном развитии: сб. материалов 4-й школы молодых ученых. -Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2008. -C. 58-70.

- Римашевская, Н. М. «Русский крест» /Н. М. Римашевская//Природа. -1999. -№ 6. -Режим доступа: http://goo.gl/pWwEJz

- Римашевская, Н. М. Демографический переход -специфика российской модели /Н. М. Римашевская, В. Г. Доброхлеб, Е. И. Медведева//Народонаселение. -2012. -№ 1 (55). -С. 78-83.

- Рыбаковский, Л. Л. Демографические вызовы: что ожидает Россию? /Л. Л. Рыбаковский//Социологические исследования. -2012. -№ 8. -С. 49-60.

- Рыбаковский, Л. Л. Демографическое развитие России в конце XX -начале XXI века . -Режим доступа: http://rybakovsky.ru/stati1a9.html

- Социология в России /под ред. В. А. Ядова. -М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1998. -696 с.

- Сулакшин, С. С. Корреляционный факторный анализ российского демографического кризиса /С. С. Сулакшин//Власть. -2007. -№ 1. -С. 16-28.

- Ченцов, А. В. Сбережение народа -важнейшая функция Российскогого сударства/А. В. Ченцов//Современные исследования социальных проблем. -2011. -№ 2 (06). -С. 175-181.

- Шабунова, А. А. Вологодская область: перспективы демографического развития территории /А. А. Шабунова, А. О. Богатырев//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2010. -№ 3 (11). -С. 51-60.

- Шабунова, А. А. Общественное развитие и демографические вызовы современности /А. А. Шабунова//Проблемы развития территории. -2014. -№ 2 (70). -С. 7-17.

- Mankind at the Turning Point (1974) . -Available at: http://www.clubofrome. org/?p=1168

- Meadows, D. The Limits to growth: a report for the Club of Rome’s project on the predicament of mankind /D. Meadows. -Universe Books, 1972. -205 p.

- The World Bank . -Available at: http://goo.gl/OPv1wG