Об истории и ограничениях диагонального метода

Автор: Чечулин В.Л.

Журнал: Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика @vestnik-psu-mmi

Рубрика: История физико-математических наук

Статья в выпуске: 1 (40), 2018 года.

Бесплатный доступ

Описана история возникновения диагонального метода рассуждения об совершенно упорядоченных последовательностях, возникновение таких рассуждений соответствует подпе-риоду 5.3 развития научной методологии. Показано, что диагональные рассуждения доказывали лишь невозможность всюду плотного линейно упорядоченного списка счетного множества, это видно на примере выполнения аксиомы отделимости (аксиомы Хаусдорфа) на счетном множестве десятичных обозначений. Аналогичные ограничения диагонального метода имеют место и при его приложении к рассуждениям в формализованных теориях (при использовании Гёделевой нумерации и тому подобного).

Упорядоченные последовательности, диагональные рассуждения, невозможность всюду плотного списка некоторых линейно упорядоченных счетных множеств, древовидные структуры, дерево десятичных обозначений чисел, ограничения диагонального метода, непредикативные доказательства теорем гёделя

Короткий адрес: https://sciup.org/147245360

IDR: 147245360 | УДК: 51(091) | DOI: 10.17072/1993-0550-2018-1-69-73

Текст научной статьи Об истории и ограничениях диагонального метода

1. Предисловие

При рассмотрении подпериодов 5-го периода развития науки, и сопоставлении подпериодам 5-го периода определенных уровней понимания причинности, (см. [17], [21], [20]) подпериоду 5.3 развития научной методологии соответствуют теории, рассуждающие о последовательностях причинноследственных связей (древовидных рассуждениях): будь это в селекции "скрещивание разных сортов, простое и сложное многосту-пенное" [20], в химии "периодический закон" [21], "аксиоматизация" в основаниях математики [19] или метод последовательных приближений в решении прикладных задач [17, с. 97–99]. На тех же гносеологических основаниях выделения подпериодов развития методологии науки [17, с. 96], рассуждения о связях бесконечных последовательностей между собой соответствуют подпериоду 5.3.

Диагональный метод – это некоторый способ рассуждения о связи между некоторыми бесконечными последовательностями.

2. Методологические основания

Для иллюстрации особенностей рассматриваемых диагональных рассуждения служат современные результаты в этой области.

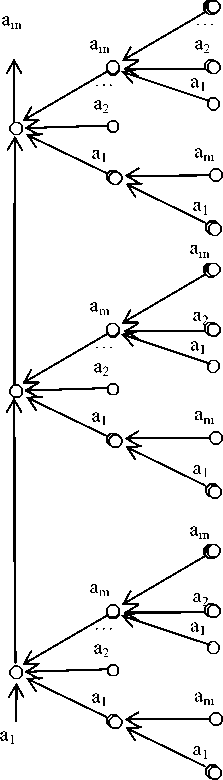

В работах [16], [19] была доказана счетнoсть древовидной структуры десятичных обозначений чисел на прямой:

"Теорема 1 (О счетности десятичных обозначений чисел) Число десятичных обозначений чисел – счетно" [16, с. 54], [19, с. 49].

В работе [22] была доказана теорема о том, что невозможно построить всюду плотный линейный список десятичных обозначений чисел:

"Теорема 2 (Об отделимости). Для десятичных обозначений чисел на прямой выполняется условие отделимости (между любыми двумя обозначениями найдется счетнобесконечное количество промежуточных)" [22, с. 20].

Таким образом, древовидная структура десятичных обозначений чисел на прямой (см. рис. 1) является счетным списком, для которого между любыми двумя десятичными обозначениями можно вписать еще счетное цепь

10-деревьев

98 о

1 m+1

узел цепи

b

-о

0 m)

–1 m–1

98 о

f(b)

f(a)

-о

о

-о

98 о

слой 1 2 3

Рис. 1. Цепь 10-деревьев [ 19 , с. 51]

же число обозначений (ветвей этого дерева); подробное доказательство см. в [22, с. 20]. Отсюда следует, что все линейные списки (не учитывающие древовидность структуры), пусть и бесконечной выборки из десятичных обозначений, не будут всюду плотными, их всегда можно дополнить новыми, не вошедшими в этот список ветвями, при этом и это их пополнение остается счетным.

3. История диагонального метода

В 1890 г. Г. Кантор в работе "Об одном элементарном вопросе учения о многообразиях" применил диагональные рассуждения1.

Им рассмотрены бесконечные последовательности Ek вида

Ek=(a1,k, a2,k, a3,k, a4,k, …). (1)

Он пишет: "Пусть М – совокупность всех элементов Е. <…> Теперь я <Кантор> утверждаю, что такое многообразие М не имеет мощности последовательности 1, 2,..., v.

Это вытекает из следующей теоремы: "Если Е 1 , Е 2 , ..., Е ν , ...– какая-либо просто бесконечная последовательность элементов многообразия М, то всегда существует такой элемент Е0 многообразия М, который не совпадает ни с каким E ν "" [3, с. 170–171]. И далее им строится диагональный элемент по отношению к некоторому бесконечному списку строк E k вида (1).

В современном изложении эта процедура описана в [7]2: "Предположим, что дано какое-то счетное множество <… десятичных обозначений> чисел α , лежащих на промежутке [0. 1]:

α 1 =0, a 1,1 , a 1,2 , a 1,3 , a 1,4 ,…, a 1,n ,… α 2=0, a2,1, a2,2, a2,3, a2,4,…, a2,n,… (2)

α n=0, an,1, an,2, an,3, an,4,…, an,n,…

Здесь a i,k – k-я десятичная цифра <десятичного обозначения> числа α i . Построим дробь β =0, b 1 , b 2 , b 3 , b 4 ,…, b n ,… диагональной процедурой Кантора, а именно за b 1 примем произвольную цифру, не совпадающую с a 1,1 , за b 2 – произвольную цифру, не совпадающую с a 2,2 и т. д.; вообще, за b n примем произвольную цифру, не совпадающую с a n,n . Эта десятичная дробь < β > не может совпасть ни с одной дробью, содержащейся в перечне (2)" [7, с. 32–33].

Легко видеть, что при построении списка (2), как и совокупности последовательностей вида (1) неявно (не сформулировано в исходных предпосылках Кантором и др.) предполагалось, без учета древовидной структуры десятичных обозначений чисел:

a k+1

ak

a k-1

am

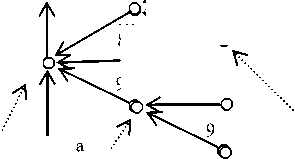

слой 1 2 3

Рис. 2. Дерево слов в алфавите

а) что список всюду плотен, т. е. что между любыми Ek1 и Ek2 из (1) невозможно вставить Ek3, и что между любыми αi и αj из (2) невозможно вставить ни одного αk;

б) что этот список (1) или (2) исчерпывающ.

4. Ограничения диагонального метода в логике

Однако, с учетом описанных в пункте 2 результатов, по теоремам 1 и 2 списки вида (1) и (2) не являются всюду плотными и исчерпывающими для десятичных обозначений чисел. Поэтому результат диагональной процедуры говорит лишь о том (в соответствии со свойством отделимости для десятичных обозначений чисел [22]), что если список содержит пусть и счетно-бесконечную последовательность ветвей дерева десятичных обо- значений чисел, то к этой неисчерпывающей3 совокупности ветвей дерева добавляема еще одна его ветвь, отличная от остальных.

Таким образом, рассуждения диагональных процедур не выходят за пределы уже известных результатов непротиворечивой теории множеств с самопринадлежностью, см. теоремы 1, 2 из [22] и [16], [19]. Более значимые ограничения диагональных рассуждений имеют место в нумерациях формальных теорий.

Для метаматематических рассуждений, использующих Гёделеву нумерацию конечного алфавита формальной теории, ограничения действуют именно из-за диагональной структуры представлений выражений теории (и соответственно диагональной структуры соответствующих им Гёделевых номеров). Пусть некоторая формальная теория Т имеет конечный алфавит А: a i , где i= 1,m ; тогда произвольные выражения этой теории имею древовидную структуру (на первом слое – один из символов алфавита, на втором слое – второй, на третьем – третий и т. д.), см. рис. 2. Это дерево обладает свойствами отделимости, между любыми двумя словами (ветвями дерева) вида a k1 a k2 a k3 a k4 … и a r1 a r2 a r3 a r4 … (где k i и r i – индексы символов в алфавите А) находится счетно-бесконечное количество (лексикографически) промежуточных слов, при счетном числе слоев дерева (счетной длине слов), по аналогии с теоремой 2.

Очевидно, что из полного набора слов останется какое-то количество допустимых (корректных записей выражений теории Т), но и для них древовидная структура и отделимость естественно сохраняются. При этом диагональные рассуждения, оперирующие с линейным всюду плотным списком слов теории Т, оперируют с ограниченным его набором (как в случае рассуждений о десятичных обозначениях чисел, см. п. 3), – для такого ограниченного набора выражений теории Т и соответствующих им Гёделевых номеров строится диагональным методом выражение, не всходящее в исходный набор4, – т. е. определяется, что кроме ограниченного набора выражений (ветвей в алфавите А) есть еще некоторое выражение (что соответствует свойству отделимости древовидных структур, теорема 2). То есть всего-навсего устанавливается, что линейный список выражений теории Т не является всюду плотным, – имеет древовидную структуру и обладает свойством отделимости (между двух любых выражений имеется счетное число лексикографически промежуточных).

Заключение

Из ограничений диагонального метода в нумерациях формальных теорий вытекает следующее. Предикативные попытки доказательства теорем Гёделя, использующие диагональные рассуждения, таким образом, могли показаться некорректными; однако короткие непредикативные доказательства этих теорем Гёделя как замена длинным предикативным достаточно давно известны [14], [16].

Вообще непредикативные рассуждения в истории математики давно не являлись чем-то необычным или запретным: "Вся математика – особенно анализ – изобилует непредикативными условиями"5 [9, с. 218]. Использование непредикативных рассуждений позволяет доказать и непротиворечивость теории множеств [14], [15]6.

Что же касается ограничений и истории предикативной процедуры диагонального метода, (появившейся на своем историческом этапе), то они описаны с достаточной ясностью, и указывают на то, что диагональная процедура позволяла лишь доказать попол-нимость упорядоченных фрагментов списков (с древовидной структурой), обладающих свойством отделимости. На своем историческом этапе (до выяснения свойств древовидных структур), описанные диагональные рассуждения вряд ли могли быть другими.

Список литературы Об истории и ограничениях диагонального метода

- Гильберт Д., Аккерман В. Основы теоретической логики / пер. с нем. Биробиджан: ИП "Тривиум", 2000. 304 с.

- Кантор Г. Об одном свойстве совокупности всех действительных алгебраических чисел // Кантор Г. Труды по теории множеств. Серия: Классики науки. М.: Наука, 1985. С. 1821.

- Кантор Г. Об одном элементарном вопросе учения о многообразиях // Кантор Г. Труды по теории множеств. Серия: Классики науки. М.: Наука, 1985. С. 170-172.

- Клини С.К. Математическая логика / пер. с англ. М.: КомКнига, 2007. 480 с. С. 212-213.

- Клини С.К. Введение в метаматематику / пер. с англ. М.: Изд-во иностранной литературы, 1957. 526 с.

- Колмогоров А.Н. Драгалин А.Г. Математическая логика. М.: Изд-во УРСС, 2004. 240 с. (С. 187, Гёделев номер).

- Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. 624 с.

- Математическая энциклопедия: в 5 т. М.: Советская энциклопедия, 1979. Т. 2. 1104 с.

- Френкель А., Бар-Хиллел И. Основания теории множеств / пер с англ. Ю.А. Гастева, под. ред. А.С. Есенина-Вольпина. М.: Мир, 1966. 366 с.

- Линдон Р. Заметки по логике / пер. с англ. М.: Мир, 1968. 128 с.

- Мендельсон Э. Введение в математическую логику / пер. с англ. М., 1984. 320 с. (С. 150 - арифметизация, Гёделевы номера).

- Смальян Р. Теория формальных систем / пер. с англ. М.: Наука, 1981. 208 с. (С. 28 -Гёделева нумерация).

- Судоплатов С.В., Овчинникова Е.В. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. 224 с. (С. 156 - Гёделева нумерация).

- Чечулин В.Л. О кратком варианте доказательства теорем Гёделя // Фундаментальные проблемы математики и информационных наук: матер. Междунар. конф. при ИПМ ДВО РАН, Хабаровск, 2009. С. 6062.

- Чечулин В. Л. Теория множеств с самопринадлежностью (основания и некоторые приложения): монография; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. 100 с.

- Чечулин В.Л. Теория множеств с самопринадлежностью (основания и некоторые приложения): монография, изд. 2-е, испр. и доп.; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2012. 126 с.

- Чечулин В.Л. История математики и её методологии (структуры и ограничения): монография; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2015. 154 с.

- Чечулин В.Л., Лопатин А.А. К периодизации истории развития доказательств непротиворечивости математических теорий // Сибирский философский журнал. 2017. № 1. С. 20-34.

- Чечулин В.Л. Теория множеств с самопринадлежностью и теория меры (основания и приложения): монография; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2017. 92 с.

- Чечулин В.Л., Никитская Н.И. К вопросу о периодизации развития селекции в сельском хозяйстве // Агротехнологии XXI века: матер. Всерос. науч.-практ. конф. с ме-ждунар. участием. ФГБОУ ВО "Пермский государственный аграрно-технологический университет им. акад. Д.Н. Прянишникова". 2017. С. 54-58.

- Чечулин В.Л. Подпериоды развития химических теорий в XIX-XX веках // Вестник Пермского университета. Серия: Химия. 2017. № 3. С. 356-362.

- DOI: 10.17072/22231838-2017-3-356-362

- Чечулин В. Л. О выполнении аксиомы отделимости на счетном множестве десятичных обозначений чисел // Чечулин В.Л. Статьи разных лет: сб.; Перм. гос. нац. ис-след. ун-т. Пермь, 2017. Вып. 4. С. 19-21.

- Чечулин В.Л. Онтологические ограничения математики и ее инструментальный характер // Чечулин В.Л. Статьи разных лет: сб.; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2017. Вып. 4. С. 12-18.

- Шенфилд Дж. Степени неразрешиморсти / пер. с англ. М.: Наука, 1984. 192 с. (С. 113 - Гёделева нумерация).

- Шенфилд Дж. Математическая логика / пер. с англ. М.: Наука, 1975. 528 с. С. 185 гн.

- Эндентон Г.Б. Элементы теории рекурсии // Справочная книга по математической логике / пер. с англ. М.: Наука, 1982. Т. 3. С. 9-50.