Об истории населения Ростова Великого по данным технологического изучения лепной керамики конца I - начала II тыс. н. э

Автор: Шарганова О.Л.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени. Проблемы и материалы.

Статья в выпуске: 249-2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Для изучения процесса смешения разных этнокультурных групп населения Ростова и его окрестностей анализировалась керамика наиболее характерных для мерянского и древнерусского населения форм, происходящая из раскопок на территории Ростова, Сарского городища, селищ Шурскол II и III. Технологическое изучение керамики проводилось по методике А. А. Бобринского в рамках историко-культурного подхода. Выяснилось, что гончарные традиции мерянскогои древнерусского населения на подготовительной стадии производства состоял ив отборе ожелезненных, преимущественно сильнозапесоченных глин, использовании массового рецепта формовочных масс Г + Д + О и редких рецептов с шамотом, однако для каждой группы населения выделяются определенные особенности.Хронологические изменения для мерянской керамики состояли в увеличении размера дресвы в рецепте Г + Д + О и появлении сосудов с шамотом, для древнерусской - в уменьшении размеров дресвы. Изученные материалы позволяют сделать вывод о двух направлениях культурных контактов: местного мерянского населения и пришлого древнерусского, владевшего навыками изготовления лепной посуды,и последнего - с новыми группами населения, начавшими изготовление в Ростове круговой керамики во второй половине Х в.

Ростов великий, лепная керамика, историко-культурный подход, гончарная технология

Короткий адрес: https://sciup.org/143164015

IDR: 143164015

Текст научной статьи Об истории населения Ростова Великого по данным технологического изучения лепной керамики конца I - начала II тыс. н. э

Среди разнообразных источников для изучения этнокультурной истории древнего населения лепная керамика занимает одно из главных мест. Будучи продукцией доремесленного производства, она не выходит за пределы родственных коллективов и поэтому характеризует гончарные традиции не только ее изготовителей, но и потребителей ( Бобринский , 1978. С. 242). Особенно важна лепная керамика при изучении процессов смешения разных в этнокультурном отношении групп населения.

Древнерусская колонизация района бассейна озера Неро имеет обширную историографию ( Леонтьев , 1996. С. 5–18), однако до сих пор данные о технологии изготовления лепной керамики не привлекались исследователями для изучения славяно-мерянских контактов, а высказывания об особенностях состава формовочных масс мерянской и славянской керамики делались только на основе визуального анализа.

Целью настоящей работы было выявление культурных традиций в гончарстве разных групп населения Ростова и его окрестностей и использование этих данных для изучения процесса смешения разных этнокультурных групп древнего населения, обитавших в этом районе. В задачи исследования входила характеристика гончарных традиций мерянского и древнерусского населения, для чего были отдельно проанализированы группы керамики наиболее характерных для каждого населения форм сосудов ( Исланова , 1982; Леонтьев , 1984; 1996; Леонтьев, Самойлович , 1991; Самойлович , 2001 и др.). Материалы из раскопок в Ростове позволили также проследить изменения гончарных традиций во времени.

Изучение керамики проводилось в рамках историко-культурного подхода по методике А. А. Бобринского ( Бобринский , 1978; 1999). Проведенный анализ включал следующие этапы: 1) отбор образцов керамики от разных сосудов, 2) повторный обжиг небольших обломков от каждого сосуда в муфельной печи при температуре 850 °С для оценки степени ожелезненности глинистого сырья, 3) анализ степени запесоченности глин для обобщенной характеристики навыков отбора исходного сырья (по каждому образцу оценивалось количество фракций песка разного размера: менее 0,1 мм; 0,10–0,25; 0,25–0,40; 0,4–1,0 и больше 1,0 мм), 4) качественный и количественный анализ состава формовочных масс керамики. Анализ велся по свежим изломам керамики с помощью бинокулярного микроскопа МБС-9.

Была изучена керамика из двух раскопов на территории Ростова, селищ Шурскол II и III (раскопки А. Е. Леонтьева), а также Сарского городища (раскопки Д. Н. Эдинга) (табл. 1)1.

Древнерусский Ростов возник на месте мерянского поселения, которое датируется периодом не позднее середины Х в. ( Леонтьев , 1996. С. 280) или второй половиной IX – третьей четвертью Х в. ( Самойлович , 2001. С. 239). Для Ростова динамику смены керамических традиций наиболее ярко отражает подсчет керамики с характерными внешними чертами – лощеной мерянской и древнерусской с насечками по краю венчика. Древнерусская лепная посуда постепенно сменяет мерянскую и, в свою очередь, вытесняется круговой посудой ( Леонтьев, Самойлович , 1991. С. 58). В нижних пластах Григорьевского раскопа (13-м и 14-м) нет венчиков с насечками, а лощеная керамика составляет 15 и 11 % соответственно ( Самойлович , 2001. С. 239). В 12-м пласте появляется древнерусская посуда с насечками и составляет около 8%, в то время как лощеной посуды в этом пласте насчитывается около 20 %. Исследователи соотносят время

Таблица 1. Памятники Ростова и его округи, материалы которых использованы в работе

Имеющиеся датировки пластов (для Григорьевского раскопа это дендродаты, для Конюшенного – датировки по вещам) позволяют выяснить хронологические особенности распространения технологических гончарных традиций. В данной работе на основании этих датировок сосуды были объединены в хронологические группы (см. табл. 5).

Селища Шурскол II и III – крупные поселения, которые находились в непосредственной близости друг от друга и «если не сосуществовали какое-то время, то по крайней мере хронологически близки друг другу» (Леонтьев, 1984. С. 31). Селище Шурскол II определяется исследователями как славянское поселение, а присутствие среди его материалов вещей, в том числе керамики, мерянского происхождения связывается с переселением мерянского населения на древнерусское селище после прекращения существования в начале XI в. собственно мерянских поселений (Там же. С. 31). Технологический анализ был сделан для серии сосудов древнерусского облика с этого поселения. Селище Шурскол III относится к мерянским поселениям. Материалы этих памятников позволяют сравнить гончарные традиции разного в этническом отношении населения, обитавшего на соседних территориях предположительно в одно время.

Сарское городище рассматривается обычно как племенной центр мери ( Леонтьев , 1996. С. 190). Из его материалов для технологического анализа была доступна небольшая часть коллекции, в которую вошли как сосуды характерных мерянских форм, так и древнерусские.

Для изучения гончарных традиций мерянского населения из коллекции Григорьевского раскопа в Ростове были отобраны фрагменты лощеных сосудов, а также сосудов характерных для мери форм с заглаженной поверхностью. Всего было отобрано 56 образцов от разных сосудов, 36 из которых лощеные или так называемые подлощенные. Небольшие серии сосудов происходят с селища Шурскол III (8 экз.) и Сарского городища (12 экз.).

Технологическое изучение мерянской керамики Ростова позволило сделать следующие выводы.

Преобладающими были традиции использования сильнозапесоченных глин (60,7%), но прослеживаются и традиции использования средне- (26,8%) и сла-бозапесоченных (12,5 %).

Доминирует традиция составления формовочных масс по рецепту Г + Д + О2 (89,3 %) (табл. 2). К редким можно отнести рецепт Г + Д + Ш + О (7,1 %), единичными сосудами представлены рецепты Г + Д + Р (1,8 %) и Г + Д + П + О (1,8 %).

В рецепте Г + Д + О (табл. 3) преобладает средняя дресва, размером до 2 мм (50%), сосуды с дресвой до 1 мм составляют 20%, до 3 мм – 26%, очень крупная дресва встречается редко (4%). Незначительно преобладают сосуды с концентрацией дресвы 1 : 3 (34 %) и 1 : 3 – 1 :4 (28 %). Небольшая концентрация дресвы (1 :4) была зафиксирована в 20% сосудов, а очень большая (1 :2 – 1 : 3) – в 16%. Просеивание дресвы было не характерно для этой керамики: признаки просеивания есть только в трех сосудах. Размер дресвы и ее концентрация в этом рецепте разнообразны. Следовательно, среди гончаров, владевших навыком составления формовочных масс по массовому рецепту Г + Д + О, были группы мастеров, чьи навыки различались по этим особенностям.

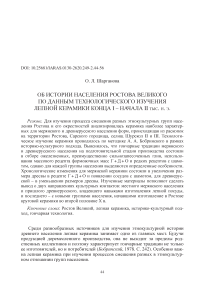

Сравнение керамики разных хронологических групп показывает (табл. 4), что сосуды с редкими рецептами и большинство сосудов с шамотом происходят из поздних пластов (первой половины XI – первой половины XII в., и только один сосуд с рецептом Г + Д + Ш + О – из пласта, датирующегося IX –третьей четвертью Х в. В рецепте Г + Д + О прослеживается единственное изменение – это постепенное увеличение размера дресвы (рис. 1, а ). Хотя традиция использования дресвы той или иной размерности строго не связана с определенным периодом, можно заметить, что сосуды с более мелкой дресвой, в том числе дресвой не более 1 мм, чаще встречаются в ранних пластах, а с более крупной дресвой – в поздних.

Таблица 2. Рецепты формовочных масс в керамике изученных памятников (число сосудов и %)

|

Рецепты формовочных масс |

Su m « S о а к н К ч ° о а -U7 |

1=5 S 3 |

о и и и 2 и о S ° S^S |

« О S о s о А |

S 5 |

g О s' ° S s 1 |

|

Г + О |

– |

– |

– |

1 0,5% |

– |

– |

|

Г + Д + О |

50 89,3% |

7 87,5% |

11 91,7% |

170 80,9% |

32 91,4% |

12 85,7% |

|

Г + Ш + О |

– |

– |

– |

2 0,9% |

1 2,8 % |

– |

|

Г + Д + Ш + О |

4 7,1 % |

1 12,5% |

1 8,3 % |

35 16,7% |

2 5,7% |

1 7,1 % |

|

Г + Д + П + О |

1 1,8% |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Г + Д + Р |

1 1,8% |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Г + Д + Р + О? |

– |

– |

– |

1 0,5% |

– |

– |

|

Г + Ш + Р + О |

– |

– |

– |

1 0,5% |

– |

– |

|

Г + Д + СГ + О |

– |

– |

– |

– |

– |

1 7,1 % |

|

Всего |

56 100% |

8 100% |

12 100% |

210 100% |

35 100% |

14 100% |

Таблица 3. Размер и концентрация дресвы в рецепте Г + Д + О в мерянской керамике Ростова (число сосудов и %)

|

Размер дресвы, мм |

Концентрация дресвы в рецепте Г + Д + О |

Всего |

||||

|

1:2 – 1:3 |

1:3 |

1:3 – 1:4 |

1:4 |

1:4 – 1:5 |

||

|

0,5–1 |

1 2% |

3 6% |

3 6% |

3 6% |

– |

10 20% |

|

1,1–2 |

4 8% |

9 18% |

7 14% |

4 8% |

1 2% |

25 50% |

|

2,1–3 |

3 6% |

3 6% |

4 8% |

3 6% |

– |

13 26% |

|

3,1–4 |

– |

2 4% |

– |

– |

– |

2 4% |

|

Всего |

8 16% |

17 34% |

14 28% |

10 20% |

1 2% |

50 100% |

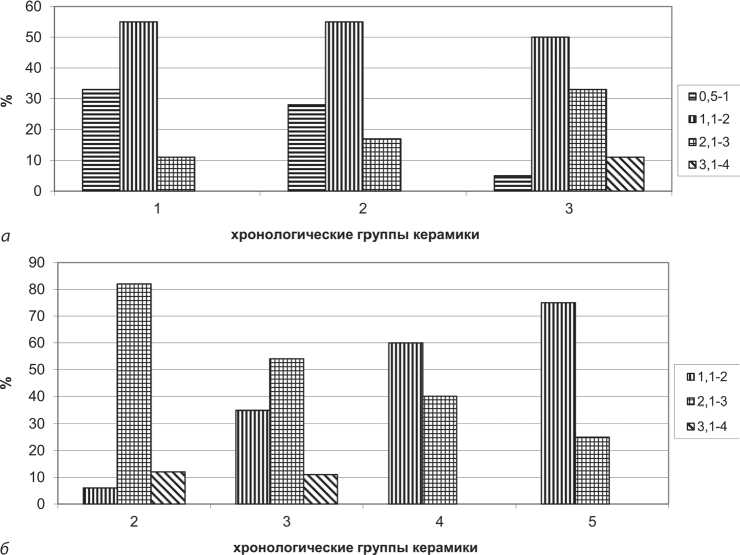

Рис. 1. Размер дресвы (мм) в рецепте Г + Д + О в керамике разных хронологических групп а - мерянская керамика; б - древнерусская керамика

Из коллекции керамики селища Шурскол III для технологического изучения были доступны только 8 фрагментов от разных сосудов, но даже эта небольшая серия демонстрирует определенные тенденции. Преобладает традиция использования сильнозапесоченной глины (6 сосудов), применялась также и сла-бозапесоченная (2 сосуда). Доминирует рецепт формовочной массы Г + Д + О (7 сосудов) (табл. 2). В рамках этой традиции обращает на себя внимание тот факт, что использовалась дресва разных размерных групп: мелкая, до 1 мм (2 сосуда), средняя, до 2 мм (2 сосуда), крупная, до 3 мм (3 сосуда). Ее концентрация, напротив, однообразна: 1:3 (4 сосуда) или немного меньше, 1:3 - 1:4 (3 сосуда). Еще один зафиксированный рецепт Г + Д + Ш + О представлен единичным сосудом.

Анализ мерянской керамики Сарского городища позволил выявить следующие традиции. Использовались преимущественно сильнозапесоченные глины (66,7 %), а кроме того, слабо- (25 %) и среднезапесоченные (8,3 %). Массовым был рецепт формовочных масс Г + Д + О (91,7%) (табл. 2). Преобладающий размер дресвы в этом рецепте - 2 мм (66,7 %), встречаются сосуды и с более крупной дресвой, 3 мм (16,7 %), 4 мм (8,3 %), а также с мелкой, 1 мм (8,3 %).

Таблица 4. Рецепты формовочных масс в мерянской керамике Ростова разных хронологических групп (число сосудов и %)

|

Рецепты |

Хронологические группы |

Ямы |

о о о о g О m |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|||

|

IX – третья четв. X в. |

К. X в. |

первая пол. XI в. |

вторая пол. XI в. |

первая пол. XII в. |

|||

|

Пласты Григорьевского раскопа |

13, 14 |

11, 12 |

10 |

8, 9 |

7 |

– |

|

|

Г + Д + О |

9 90% |

18 100% |

18 85,7% |

– |

2 |

3 |

50 89,3 % |

|

Г + Д + Ш + О |

1 10% |

– |

2 9,5 % |

– |

1 |

– |

4 7,1 % |

|

Г + Д + П + О |

– |

– |

1 4,8 % |

1 |

– |

– |

1 1,8% |

|

Г + Д + Р |

– |

– |

1 4,8 % |

– |

– |

– |

1 1,8% |

|

Число изученных сосудов |

10 100% |

18 100% |

21 100% |

1 |

3 |

3 |

56 100% |

Концентрация дресвы варьирует от 1 : 3 (33,3 %) и 1 : 3 – 1 : 4 (41,7 %) до 1 : 4 (25%). В одном случае можно предполагать просеивание дресвы. Другой рецепт формовочной массы Г + Д + Ш + О представлен одним сосудом.

Таким образом, изучение мерянской керамики трех памятников (Ростов, Шурскол III, Сарское городище) позволило получить общее представление о технологических традициях местного населения. Доминирующими традициями были использование ожелезненных сильнозапесоченных глин и изготовление сосудов по рецепту Г + Д + О (табл. 2). В этом рецепте наблюдаются заметные вариации: использование мелкой, средней и крупной дресвы (преобладают, однако, сосуды со средней и мелкой), а также использование дресвы в различной концентрации. Шамот в качестве минеральной примеси встречается в редких или единичных сосудах на всех памятниках. Во всех случаях традиция применения шамота фиксируется в смешанном виде с массовой традицией использования дресвы. По материалам Ростова (табл. 4) удается предположительно определить время появления этой традиции у мерянского населения – первая половина XI в. – время, когда на этой территории уже присутствовало древнерусское население. Следовательно, можно заключить, что сосуды с таким рецептом формовочной массы являются указанием на существование контактов разных групп населения. Наиболее яркими свидетельствами этого процесса могут быть лощеные сосуды с примесью шамота в формовочной массе, найденные на Григорьевском раскопе.

Основная масса изученной древнерусской керамики происходит из двух раскопов на территории Ростова (210 сосудов), а кроме того, с селища Шурскол II (35 сосудов) и Сарского городища (14 сосудов).

Таблица 5. Рецепты формовочных масс в древнерусской керамике Ростова разных хронологических групп (число сосудов и %)

|

Рецепты |

Хронологические группы керамики |

Ямы |

Всего |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|||

|

IX -третья четв. X в. |

конец X в. |

первая пол. XI в. |

вторая пол. XI в. |

первая пол. XII в. |

|||

|

Пласты Григорьевского раскопа |

13, 14 |

11, 12 |

10 |

8, 9 |

7 |

– |

|

|

Пласты Конюшенного раскопа |

– |

24 |

23 |

21, 22 |

18, 19, 20 |

– |

|

|

Г + Д + О |

2 |

20 80% |

81 81,8% |

50 86,2% |

12 66,7% |

5 |

170 80,9% |

|

Г + Ш + О |

- |

1 1,7% |

1 5,5% |

2 0,9% |

|||

|

Г + Д + Ш + О |

- |

5 20% |

17 17,2% |

5 8,6% |

5 27,8% |

3 |

35 16,7% |

|

Г + О |

- |

1 1,7% |

1 0,5% |

||||

|

Г + Д + Р + О? |

- |

1 1% |

1 0,5% |

||||

|

Г + Ш + Р + О |

- |

1 1,7% |

1 0,5% |

||||

|

Всего |

2 |

25 100% |

99 100% |

58 100% |

18 100% |

8 |

210 100% |

По ростовской керамике были выявлены следующие технологические традиции.

На ступени отбора исходного сырья выделяется преобладающая традиция отбора ожелезненных сильнозапесоченных глин (66,2 %), а также традиции использования средне- (24,8 %) и слабозапесоченных глин (8,6%).

Заметно доминирует одна традиция составления формовочных масс: 80,9 % сосудов изготовлены по рецепту Г + Д + О (табл. 2). Шамот в качестве минеральной примеси встречается преимущественно в рецепте Г + Д + Ш + О (16,7 %) и очень редко в рецепте Г + Ш + О (0,9 %). По единичным сосудам зафиксированы рецепты Г + О, Г + Д + Р + О?, Г + Ш + Р + О.

Размер дресвы в рецепте Г + Д + О составляет от 2 до 4 мм: сосуды с дресвой размером до 2 мм составляют 47,1 %, с дресвой до 3 мм - 40,6 %, до 4 мм -12,3 %. Преобладающая концентрация дресвы - 1:3 (51,2 %), многочисленны также сосуды с концентрацией 1 : 4 (32,9 %); фиксируется очень большая концентрация дресвы - 1:2 - 1:3 (11,8%) и очень маленькая - 1:5 (4,1 %). Традиция просеивания дресвы была зафиксирована по 25,3 % сосудов из Григорьевского раскопа и 22,2 % из Конюшенного.

Таблица 6. Размер дресвы в рецепте Г + Д + О в древнерусской керамике Ростова из разных хронологических групп (Григорьевский раскоп) и селища Шурскол II (число сосудов и %)

|

Размер дресвы, мм |

Хронологические группы керамики Григорьевского раскопа в Ростове |

Керамика селища Шурскол II |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

||

|

IX – третья четв. X в. |

конец X в. |

первая пол. XI в. |

вторая пол. XI в. |

первая пол. XII в. |

||

|

0,5–1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 3,1 % |

|

1,1–2 |

1 |

1 5,9% |

9 34,6% |

12 60,0% |

3 75,0% |

9 28,1 % |

|

2,1–3 |

1 |

14 82,3% |

14 53,8% |

8 40,0% |

1 25,0% |

17 53,1 % |

|

3,1–4 |

– |

2 11,8% |

3 11,5% |

– |

5 15,6% |

|

|

Всего |

2 |

17 100% |

26 100% |

20 100% |

4 100% |

32 100% |

Таблица 7. Концентрация дресвы в рецепте Г + Д + О в древнерусской керамике Ростова из разных хронологических групп (Григорьевский раскоп) и селища Шурскол II (число сосудов и %)

|

Концентрация дресвы |

Хронологические группы керамики Григорьевского раскопа в Ростове |

Керамика селища Шурскол II |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

||

|

IX – третья четв. X в. |

конец X в. |

первая пол. XI в. |

вторая пол. XI в. |

первая пол. XII в. |

||

|

1:2 – 1:3 |

1 |

5 29,4% |

2 7,7% |

1 5% |

0 |

6 18,7% |

|

1:3 |

0 |

11 64,7% |

19 73,1 % |

6 30% |

2 50% |

22 68,7% |

|

1:4 |

1 |

1 5,9% |

4 15,5% |

12 60% |

2 50% |

3 9,4% |

|

1:5 |

0 |

0 |

1 3,8% |

1 5% |

0 |

1 3,1 % |

|

Всего |

2 |

17 100% |

26 100% |

20 100% |

4 100% |

32 100% |

Анализ древнерусской керамики из разных хронологических групп позволил выяснить, что традиция использования сильнозапесоченных глин была преобладающей на всех этапах. Хронологических особенностей в распространении рецептов формовочных масс практически не наблюдается (табл. 5). Для всех периодов характерно преобладание рецепта Г + Д + О, а рецепт Г + Д + Ш + О распространяется уже начиная со 2-й хронологической группы (конец Х в.), и число таких сосудов далее остается постоянным. Можно отметить лишь небольшое увеличение доли сосудов с таким рецептом в 3-й хронологической группе (первая половина XI в.) и сокращение их числа в 4-й (вторая половина XI в). Предположительно, эту тенденцию можно связать с распространением круговой посуды, а следовательно, и характерной для нее традиции использования дресвы, во второй половине XI в.

Выяснилось, что изменения касаются традиции составления формовочных масс по рецепту Г + Д + О. Причем прослеживаются они только по керамике Григорьевского раскопа. Здесь наблюдается тенденция к переходу от крупной дресвы к более мелкой (табл. 6, рис. 1, б ) и от большей концентрации дресвы к меньшей (табл. 7). По керамике Конюшенного раскопа не удалось проследить определенной динамики. Это прежде всего связано с тем, что керамика последнего в основном датируется более узким периодом, соответствующим только двум хронологическим группам Григорьевского раскопа (3-й и 4-й).

При изучении керамики селища Шурскол II были выявлены следующие технологические традиции.

Преобладали традиции использования сильно- (40%) и среднезапесоченных (37,1 %) глин; присутствовала также традиция использования слабозапесочен-ных глин (22,9 %). Массовый рецепт формовочных масс – Г + Д + О (табл. 2). Преобладающий размер дресвы – 3 мм (53,1 %), сосуды с дресвой до 2 мм составляют 28,1 %, а с очень крупной (до 4 мм) – 15,6 %. Мелкая дресва (до 1 мм) была зафиксирована только в одном сосуде (3,1 %). В большинстве случаев (около 47 %) дресва присутствует в формовочной массе в концентрации 1 : 3. Реже фиксируется меньшая концентрация, 1 : 3 – 1 :4 (21,9 %), и, напротив, очень большая, 1 : 2 – 1 : 3 (18,7 %). Концентрация 1 : 4 была встречена в 9,4% сосудов, а очень маленькая, 1 : 4 – 1 : 5 – в одном сосуде (3,1 %). Традиция использования шамота встречается в двух рецептах формовочных масс – Г + Ш + О (2,9 %) и Г + Д + Ш + О (5,7%).

Если сопоставить традиции, выявленные по керамике селища Шурскол II, с традициями, зафиксированными для разных хронологических групп древнерусской керамики Григорьевского раскопа, то выясняется, что они наиболее близки традициям, характерным для 3-й группы (по размеру дресвы в рецепте Г + Д + О) и 2–3-й группам (по концентрации дресвы в рецепте Г + Д + О) (табл. 6, 7). 2-я и 3-я хронологические группы керамики Григорьевского раскопа относятся к концу Х – первой половине XI в.

Исследование материалов Сарского городища дало следующие результаты. Выяснилось, что преобладала традиция отбора сильнозапесоченных глин (71,4 %), более редкими были традиции отбора средне- (14,3 %) и слабозапе-соченных (14,3 %). Доминировала традиция составления формовочных масс по рецепту Г + Д + О (85,7 %) (табл. 2). В этом рецепте использовалась дресва разного размера – средняя, до 2 мм, крупная, до 3 мм и очень крупная, до 4 мм (по 28,6%). В единичных сосудах зафиксирована очень мелкая (до 1 мм) и очень крупная (до 5 мм) дресва. Преобладает концентрация 1 : 3 (64,3 %), реже встречается меньшая концентрация, 1 : 3 – 1 : 4 (35,7 %). Традиция просеивания дресвы зафиксирована по 5 сосудам (35,7 %). Редких рецептов формовочных масс два: Г + Д + Ш + О и Г + Д + СГ + О. В последнем в качестве минеральной примеси, помимо дресвы, присутствуют остроугольные включения неожелезненной глины (предположительно, каолина).

Таким образом, гончарные традиции древнерусского населения, изученные по материалам трех памятников (Ростов, Шурскол II, Сарское городище), состояли в отборе преимущественно ожелезненных сильнозапесоченных глин и применении массового рецепта формовочных масс Г + Д + О (табл. 2). В этом рецепте размер дресвы в большинстве сосудов составляет 2 или 3 мм, реже встречается более крупная дресва, а очень мелкая, до 1 мм, зафиксирована по единичным сосудам. Концентрация дресвы разнообразна. Небольшую долю в керамике составляют сосуды с примесью шамота: рецепты Г + Ш + О (Ростов, Шурскол II) и Г + Д + Ш + О (Ростов, Шурскол II, Сарское городище).

Выводы

В целом гончарные традиции мерянского и древнерусского населения на подготовительной стадии производства представляются сходными. Сходство проявляется и в отборе преимущественно сильнозапесоченных ожелезненных глин, и в традициях составления формовочных масс. Однако если подробнее рассмотреть детали массового рецепта формовочных масс, можно выделить определенные особенности, характерные для разных групп керамики. Во-первых, для мерянской керамики характерна более мелкая дресва. Во-вторых, традиция просеивания дресвы характерна для древнерусской керамики, хотя и обнаруживается в некоторых сосудах мерянских форм.

Исследование древнерусской керамики показало, что традиция использования шамота и традиция изготовления орнаментированных сосудов связаны. Если учесть, что сосуды с шамотом и орнаментированные сосуды в Ростове в основном происходят из относительно поздних пластов, можно считать эту традицию новой для местного населения, а случаи изготовления сосудов мерянских форм из формовочной массы с шамотом – свидетельствами культурных контактов.

Использование шамота не было массовой традицией и для пришлого населения. Поэтому смешение традиций использования дресвы и шамота в древнерусской керамике нельзя рассматривать только как свидетельство смешения пришлого населения с местным. Это смешение могло происходить за пределами рассматриваемой территории. На это указывает и малочисленность сосудов с рецептом Г + Ш + О.

Анализ керамики из раскопок в Ростове позволил проследить некоторые хронологические закономерности. Для мерянской керамики это увеличение размера дресвы в рецепте Г + Д + О (рис. 1, а ) и появление сосудов с шамотом.

Для древнерусской керамики это уменьшение размеров дресвы (рис. 1, б ). Вероятно, эти изменения допустимо рассматривать как следствия культурных контактов, в которых можно выделить два направления. Первое – это контакты местного мерянского населения и пришлого древнерусского, владевшего навыками изготовления лепной посуды, в том числе орнаментированной, с относительно крупной дресвой и шамотом; второе – это контакты древнерусского населения, изготовлявшего лепную посуду, с новыми группами населения, начавшими изготовление в Ростове круговой керамики во второй половине Х в. Об этих контактах свидетельствуют и круговые сосуды с рецептами формовочной массы Г + Ш + О и Г + Д + Ш + О из слоев второй половины XI в. Конюшенного раскопа ( Шарганова, Леонтьев , в печати).

Список литературы Об истории населения Ростова Великого по данным технологического изучения лепной керамики конца I - начала II тыс. н. э

- Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука. 272 с.

- Бобринский А. А., 1999. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения//Актуальные проблемы изучения древнего гончарства: коллективная монография/Науч. ред. А. А. Бобринский. Самара: Изд-во СамГПУ. С. 5-109.

- Исланова И. В., 1982. Селище Шурскол II близ Ростова Великого//СА. № 2. С. 185-195.

- Леонтьев А. Е., 1984. Поселения мери и славян на оз. Неро//КСИА. Вып. 179. С. 26-32.

- Леонтьев А. Е., 1996. Археология мери. К предыстории Северо-Восточной Руси. М.: Геоэко. 340 с.

- Леонтьев А. Е., Самойлович Н. Г., 1991. Керамика Ростова X-XIII веков//Керамика раннего железного века и средневековья Верхневолжья и соседних территорий. Тверь: Тверской гос. ун-т. С. 56-66.

- Самойлович Н. Г., 2001. Стратиграфия и хронология Григорьевского раскопа в Митрополичьем саду Ростовского кремля//Практика и теория археологических исследований: Труды Отдела охранных раскопок ИА РАН. М.: ИА РАН. С. 226-242.

- Шарганова О. Л., Леонтьев А. Е. Технологическое изучение круговой керамики Ростова (по материалам раскопок Конюшенного двора 2013 г.)//Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья: материалы XXVIII заседания научного семинара. (В печати.)