Об истории открытия и природе алмазов в вулканических породах Камчатки

Автор: Гордеев Е.И., Силаев В.И., Карпов Г.А., Аникин Л.П., Васильев Е.А., Сухарев А.Е.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Минералогия, кристаллография

Статья в выпуске: 4 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Кратко описана история открытия алмазов в продуктах извержений вулканов Камчатки и обобщены результаты комплексных исследований толбачинских алмазов - кристалломорфологии, гранной скульптуры, ксеноминеральных примазок и пленок на поверхности, наномикровключений, элементов-примесей, спектроскопических свойств, изотопного состава углерода и азота. Сделан вывод о природном происхождении толбачинских алмазов, образовавшихся непосредственно в среде вулканического пеплогазового облака путем кристаллизации из газов, стимулированной атмосферными электрическими разрядами.

Камчатка, вулканизм, алмазы, эксплозивно-атмоэлектрогенное минералообразование

Короткий адрес: https://sciup.org/147245060

IDR: 147245060 | УДК: 552.321.6 | DOI: 10.17072/psu.geol.18.4.307

Текст научной статьи Об истории открытия и природе алмазов в вулканических породах Камчатки

Почти одновременно в разных изданиях была опубликована серия статей, в которых утверждается, что алмазы, установленные в продуктах извержения современных вулканов, в том числе вулкана Толбачик на Камчатке, а также в породах и хромитовых рудах офиолитовых комплексов, являются артефактами (Litasov et al., 2019a,б,в; Похиленко и др., 2019). По мнению авторов этих статей, упомянутые алмазы имеют синтетическое происхождение и были случайно внесены в геологические образцы вследствие использования алмазосодержащих абразивных и режущих инструментов или сознательного подбрасывания1. Эту версию тотчас же и как всегда безапелляционно подхватили «лучшие друзья» ученых – журналисты. Последнее особенно настораживает, поскольку такое продолжение открытой нашими оппонентами как бы научной дискуссии легко может перейти в нечто уже пройденное, например, в аналогию «красноярского дела о геологах-сокрывателях» (с обратным, разумеется, знаком) или в аналогию дела о «врачах-вредителях». Как известно, те истории тоже не обошлись без участия журналистов2.

В действительности алмазы, о которых идет речь, являются вполне природными уже по месту и условиям нахождения, хотя неко- находки алмазов на Урале в 1829 г. – фальсификация, устроенная «доброжелательными немцами» (имелись в виду великий натуралист А. Гумбольд и его помощник, фрайбергский минералог Шмидт). Этой идеи, кстати, придерживался и российский академик-минералог Н.И. Кокшаров, который до конца своей жизни так и не поверил в естественное происхождение уральских алмазов.

торым они все еще кажутся «загадочными». Скорее всего, потому что условиям образования кимберлитовых и лампроитовых алмазов традиционно приписывают ультравысо-кие РТ-значения (Добрецов и др., 2001), а для генезиса некимберлитовых алмазов (Каминский, 1984; Kaminsky, 2007), включая алмазы в офиолитах и островодужных вулканитах, столь экстремальные предпосылки не требуются. Вот теперь у коллег-скептиков, наконец, появилось замечательное объяснение этого таинственного парадокса: природных некимберлитовых алмазов вовсе не бывает, а все сообщения о них – либо заблуждение, либо мошенничество3.

История открытия алмазов на Камчатке

Алмазы на Камчатке обнаруживаются почти непрерывно уже в течение 50 лет4. Основные вехи этой замечательной одиссеи можно расставить в приведенной ниже последовательности (Байков и др., 1993; Дунин-Барковский и др., 2013).

Первые восемь алмазов размером 400–800 мкм нашел в пробе лавы базальтового конуса на давно затухшем вулкане Ича (Срединный хребет) Ф. Ш. Кутыев в 1971 г. Однако эту находку сразу же признал артефактом академик В. С. Соболев. К счастью, другой академик Н. А. Шило первооткрывателя поддержал вплоть до помощи в опубликовании соответствующей статьи (Кутыев, Кутыева, 1975). Именно поэтому столь драгоценный факт сохранился в истории российской геологии. Уже в 1975 г. геологи Камчатского территориального геологического управления М. Г. Патока и В. С. Шеймович подтвердили находку Ф. Ш. Кутыева.

В 1977 г. геолог того же управления Б. К. Долматов в пробе с палеоценового дунит- клинопироксенитого массива Филиппа обнаружил обломки двух почти бесцветных алмазов размером (250–375) × (150–200) мкм с жёлто-зелёной люминесценцией, в ассоциации с графитом, хромшпинелидами, муассанитом и корундом (Шило и др., 1978; Shilo et al., 1978; Seliverstov, Kaminsky, 1994; Селиверстов, 2009).

В 1978–1979 гг. В. С. Шеймович и М. Г. Патока нашли несколько алмазов размером в сотни микрон в шлихах с водотоков, стекающих с вулкана Алмазный, и один алмаз на руч. Озерном в пределах Валагинского хребта (Каминский и др., 1979). В это же время В. А. Полетаев и Е. Г. Сидоров выявили единичные алмазы в золотоносной россыпи на руч. Сумном, связанной с гиперба-зитами. В следующем году А. И. Байков, Ф. Ш. Кутыев и Л. П. Аникин извлекли три алмаза размером до 2 мм из 500 кг пробы оливиновых базальтов – так называемых авачитов (Кутыев и др., 1980), отобранной в троговой долине между Авачинским и Козельским вулканами (Байков и др.,1995). В 1989 г. В. А. Селивёрстов опять нашел алмазы в шлихах, намытых вблизи ультрабазито-вого массива на Валагинском хребте, а в 1993 г. из обломков авачитов в ледниковых отложениях между вулканами Авача и Козельский были выделены уже 26 алмазов серого и светло-серого цвета размером до 3 мм в ассоциации с муассанитом (Горшков и др., 1995).

К 1995 г. факты многочисленных находок алмазов на Камчатке были впервые обобщены в оригинальной форме заявок на первооткрывательство: 1) микрополикристалличе-ских алмазов типа бразильских карбонадо в авачитах – А. И. Байков, Л. П. Аникин, Ю. М. Стефанов, Р. Л. Дунин-Барковский, Ф. Ш. Кутыев; 2) карбонадо в Ольховской золото-платиновой россыпи – А. И. Байков, Л. П. Аникин, Ю. М. Стефанов, Р. Л. Дунин-Барковский, Ф.Ш. Кутыев; 3) карбонадо с демантоидами в россыпях рек Илистая, Горелая, Длинная, руч. Смятый – А. И. Байков, Л. П. Аникин, Ю. М. Стефанов, Р. Л. Дунин-Барковский, Е. Г. Сидоров, В. Л. Семенов, В. С. Резниченко, А. П. Милаев.

В 1996 г. А. И. Байков, Л. П. Аникин и Ю. М. Стефанов подготовили сводный отчет по теме «Алмазоносность базит-ультрабази- товых комплексов Корякско-Камчатского региона». Именно в этом отчете и был дан прогноз перспектив такого рода поисков и исследований, который впоследствии только подтверждался: «… новая алмазоносность имеет первостепенное научное и практическое значение для островодужных систем Восточной Азии, в первую очередь – Индонезии, а в перспективе – для Корякско-Камчатского региона…».

Главное событие в истории открытий камчатских алмазов произошло в декабре 2012 г. Об этом стало известно из письма Л. П. Аникина от 20 декабря 2013 г.: «Извержение Толбачика началось 27 ноября 2012 г., а группа вулканологов выехала туда уже второй раз 6 декабря и вернулась 9 декабря. Был проведен отбор проб по потоку, который продвинулся на 10 км от места излияния лавы. Ребята искали объезд, т. к. поток перекрыл дорогу. Один образец для меня привез институтский фотограф Александр Васильевич Сокоренко, который часто летает с геологами, геофизиками, геодезистами и всегда мне привозит пробы. Второй образец передал заместитель директора Александр Алексеевич Овсянников. 11 декабря я развернул первый образец, оказавшийся черной пористой лавой, на треть покрытой бурой коркой. Я сразу же обратил внимание на то, что на бумагу крафт, в которую был завернут образец, высыпалось много материала белого и кремового цвета. Взял на бумажку немного высыпавшегося вещества, мельком глянул в микроскоп. Увидел среди белой и кремовой сыпучки частицы алюминия и медь в виде стружки. В этот момент меня вызвали по производственным делам, и больше поработать не удалось. Утром на следующий день я решил внимательнее разобраться, что это за алюминий и медь, и откуда все это взялось. Если алюминий и медь можно было еще объяснить, то вдруг объявившиеся алмазы как объяснишь? В кабинете я сижу один, подбросить никто не мог. Из небольшой кучки рыхлого вещества вытащил пять кристаллов алмаза, около десятка частиц алюминия и немного меди. Затем стал трясти, стучать образцом, выстукивать деревянной палкой из каверн. Весь материал, включая алмазы, – сыпучий, т. е. не находящийся в срастании с минералами лавы. Когда все закончилось, я раздробил образцы и выделил в бромоформе еще пару алмазов. Но был в таком состоянии, что не сообразил предварительно сфотографировать образцы. В феврале–марте 2013 г. я ездил на извержение уже сам, отобрал много образцов. В них алмазов не обнаружили. Ясно одно – не все образцы алмазоносные. И алмазы, и алюминий – все находилось сверху ранней генерации лав. Кстати, молочно-белые шарики почти идеальной формы оказались корундом5, другая часть белых частиц – обломков неправильной формы – тоже оказалась корундом. Кремовые частицы под зондом определились как вулканическое стекло».

В итоге Л. П. Аникин из нескольких небольших образцов (1–2 кг) шлакообразных андезибазальтовых лав своим методом «тук-тук» вытряс сотни алмазных кристаллов изредка бесцветных, но чаще жёлтого, желтовато-коричневого, желтовато-зеленого цве-та6. Судя по массе образцов, выявленная концентрация алмазов была ураганновысокой, но при этом локальной. В феврале 2013 г. Г. А. Карпов обнаружил 3 зерна алмаза желтовато-зеленого цвета в пробе свежевыпавшего горячего пепла, отобранного им непосредственно во время мощных выбросов пирокластики из прорыва Набоко.

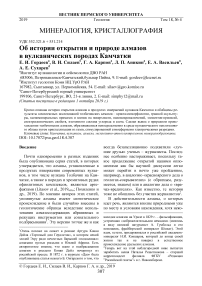

Вот так и произошло открытие алмазов в продуктах Трещинного Толбачинского извержения им. 50-летия ИВиС ДВО РАН (ТТИ-50) (Аникин и др., 2013; Гордеев и др., 2014; Карпов и др., 2014). В 2014 г. Л. П. Аникин своим фирменным методом «тук-тук» вытряс три подобных алмаза в ассоциации с муассанитом и самородными Al, Fe, Cu из образца пористой базальтовой лавы Большого Толбачинского Трещинного извержения 1975–1976 гг. (БТТИ), а возможно, и более раннего7. Из последнего факта следует, что алмазоносность продуктов современного вулканизма не лимитируется ни временем извержения, ни составом вулканических продуктов. Для ТТИ-50 эти продукты – андезибазальты, а для БТТИ и более древних – базальты. В результате всех этих находок на Толбачике было выявлено, по крайней мере, четыре рассредоточенных по месту проявления вулканизма алмазоносных участка (рис. 1). А через два года алмазы в тесном срастании с самородным алюминием новый минерал дельталюмит, тетрагональная модификация δAl2O3

были обнаружены и в пеплах вулкана Ключевского (Силаев, Вергасова, Васильев и др., 2016). Несколько позже Л. П. Аникин обнаружил алмазы в материале извержений вулканов Корякский и Алаид (Аникин и др., 2018).

Таким образом, алмазы уже выявлены в продуктах извержений, по меньшей мере, шести камчатских (Ича, Авача, Алмазный, Толбачинский, Ключевской, Корякский) и одного курильского вулканов. Весьма важно подчеркнуть, что алмазоносность продуктов современного вулканизма на Камчатке является лишь частью природного феномена. В упомянутых продуктах установлен многофазный углеродный парагенезис, в состав которого наряду с алмазами входят графит, битумообразное вещество, впервые обнаруженный в природе диуглеродный аллотроп, абиогенные конденсированные органоиды (Карпов и др., 2017а; Силаев и др., 2018; Силаев и др., 2019а) и карбиды кремния, железа и вольфрама.

Еще удивительнее, что в 2015 г. очень похожие на толбачинские по размеру, габитусу и окраске алмазы были найдены на Озернов-ском золоторудном месторождении в северной части Камчатки. Этот объект, открытый еще в 1971–1973 гг., рассматривается в настоящее время как крупная вулканогидротермальная палеосистема, возникшая на базе вулканической постройки, сложенной пикробазальтами, андезибазальтами и андезитами, инъецированными более поздними туфобрекчиями и туффизитами. На весь этот комплекс были наложены оруденелые аргиллизиты монтмориллонитового, диккитового, пирофиллитового состава с золотом, самородными теллуром и висмутом, Zn-Fe-Sb блеклыми рудами, Cu-Ag сульфосолями, алмазами в тесном парагенезисе с карбидами вольфрама. Прогнозные ресурсы алмазов на этом месторождении оцениваются до 10 млн карат (Дёмин, 2015; Дёмин, 2018).

Следует, наконец, подчеркнуть, что феномен алмазоносности продуктов современного вулканизма уже далеко вышел за пределы собственно камчатской вулканоостроводужной системы.

В 2003 г. алмазы нано- и микрометровой размерности были выявлены в океанических базальтах на Гавайях (Wirth, Rocholl, 2003), а примерно за полгода до ТТИ-50 они были

Рис. 1. Карта продуктов ТТИ-50 (показаны серым цветом): 1 – лавовое поле начального периода извержения; 2 – лавовые поля более позднего периода извержения; 3 – абсолютные отметки высот; 4 – старые трещины; 5 – трещины, через которые происходило извержение; 6 – алмазоносные участки лавовых потоков ТТИ-50. Синей звездочкой отмечено место находки алмазов в продуктах более ранних извержений, отстоящее к югу от ТТИ-50 на 10–12 км установлены в андезитовых пеплах исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль (Батурин и др., 2012, 2013, 2014) (рис. 2). Все это в совокупности с многочисленными находками алмазов в офиолитах на Тибете (Howell et al., 2015; Griffin et al., 2016; Griffin et al., 2019), на Полярном Урале (Yang et al., 2007), в Армении (Геворькян и др., 1976), в Турции, в Богемских Альпах8, в Китае, в Мьянме и в Индии уже составляет вполне достаточную базу доказательств факта существования в природе генетических типов алмазов, связанных с разнообразным некимберлитовым магматизмом. Очевидно, что именно убедительность соответствующих аргументов и послужила причиной для включения В. К. Гараниным «алмазов в продуктах извержения Трещинного Толбачинского извержения 2012–2013 гг., Камчатка, Россия» в список реально существующих генетических типов природных алмазов (Гаранин, 2017).

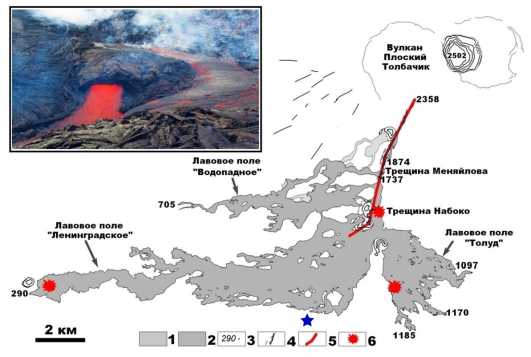

Рис. 2. Примеры природных некимберлитовых алмазов: а – из современных пеплов вулкана Эйяфьядлайёкюдль, Исландия; б – из гавайских океанических базальтоидов – стрелками показаны облакоподобные сгущения наноалмазов, D – индивид микрометровой размерности; в – алмазы из офиолитов массива Луобуза, Тибет; г – алмазы из офиолитовых хромититов массива Рай-Из, Полярный Урал, Россия

Свойства и происхождение толбачинскихалмазов

Доказательствами якобы искусственной природы алмазов Камчатки посчитали следующее (Литасов и др., 2019): 1) кубооктаэдрический габитус; 2) желтоватая окраска; 3) принадлежность к алмазам физического типа Ib (азотсодержащими парамагнитными с исключительно точечными дефектами); 4) наличие металлических включений Mn-Ni состава; 5) изотопно-лёгкий состав алмазного углерода.

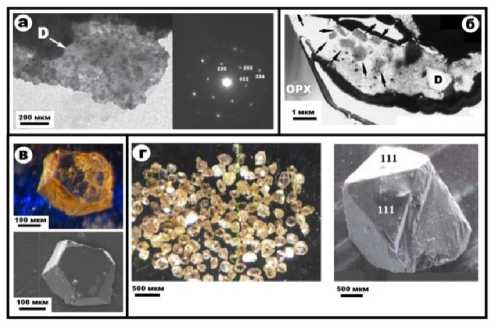

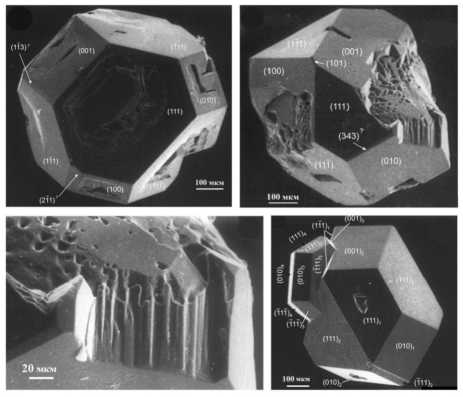

Габитус . Толбачинские алмазы в большинстве своем представлены изометричны-ми плоскогранными кристаллами действительно кубооктаэдрического габитуса (рис. 3) размером до 800 мкм (примерно 0.01 карата). Их кристалломорфология анализировалась В. И. Ракиным с использованием высокоразрешающего (локальность 34 мкм, угол 1°) отражательного параболического гониометра с лазерным источником света (Силаев и др., 2015). В результате на толбачинских алмазах были идентифицированы не только равноценно развитые грани габитусобразу-ющих форм – октаэдра {111} и куба {100}, но и грани акцессорных форм – ромбододекаэдра {110}, тетрагонтриоктаэдра {131} и тригонтриоктаэдра {332}. Последняя форма на синтетических алмазах пока не отмечалась. Установлена также довольно частая встречаемость среди толбачинских алмазов шпинелевых двойников, в которых на ребре между гранями (100) и (111) выявляются узкие грани (31 1 ) и (311) тетрагонтриоктаэдра.

Вся эта картина вполне соответствует надёжным кристалломорфологическим данным, полученным по природным кубоок-тадрическим алмазам, встречающимся в россыпях на Украине (Квасница, 1998; Квасни-ца и др., 1998; Квасница и др., 2012), в кимберлитовой трубке им. В. П. Гриба в Архангельской области (Сергеева, 2000), в Кумды-кольском месторождении (Ситникова, Шацкий, 2009), в кимберлитах на Сибирской платформе (Зинчук, Коптиль, 2003).

Рис. 3 . Кристалломорфология толбачинских алмазов: а–ж – из продуктов ТТИ-50, з – из продуктов БТТИ или более ранних извержений. Фото- (ж) и СЭМ-изображения в режиме вторичных электронов (а–е, з)

Методом катодолюминесценции в исследованных толбачинских алмазах была выявлена анатомическая неоднородность, обусловленная присутствием в центре кристаллов октаэдрических зародышей, на которых впоследствии появились кубические грани. Судя по вскрывшейся картине, именно более медленное нарастание последних по сравнению с октаэдрическими гранями и привело в итоге к кубооктаэдрическому габитусу кристаллов. Такая история свидетельствует, во-первых, о вполне естественном зарождении алмазов в условиях относительно небольших пересыщений углеродом, а во-вторых, о быстром возрастании степени пересыщения уже в ходе кристаллизации, что вполне характерно для образования некоторых природных алмазов (Скузоватов и др., 2015). Теоретическое же объяснение этого факта состоит в смене по мере увеличения скорости кристаллизации механизма роста кристаллов с тангенциального на нормальный, что и приводит к последовательному изменению габитус-образующих форм: {111} → {111}+{100} → {100} (Бескрованов, 1992).

На кубических гранях толбачинских алмазов наблюдаются неглубокие впадины диффузионного голодания, ямки травления в точках выхода дислокаций – тригональные на гранях (111) и тетрагональные на гранях (100), а также пирамидальные ямки размером 1–5 мкм с индукционными поверхностями совместного роста алмаза и ксеноми-неральных включений. Последнее, как известно, весьма свойственно именно природным алмазам (Футергендлер, 1964; Футер-гендлер, Франк-Каменецкий, 1964). Обращает также на себя внимание тот факт, что степень проявления фигур травления на поверхности толбачинских алмазов значительно уступает таковой на гранях природных алмазов, претерпевших окислительное растворение в силикатных расплавах (Хохряков и др., 2001; Хохряков, Пальянов, 2002). Возможно, это свидетельствует о кристаллизации толбачинских алмазов в газовой среде.

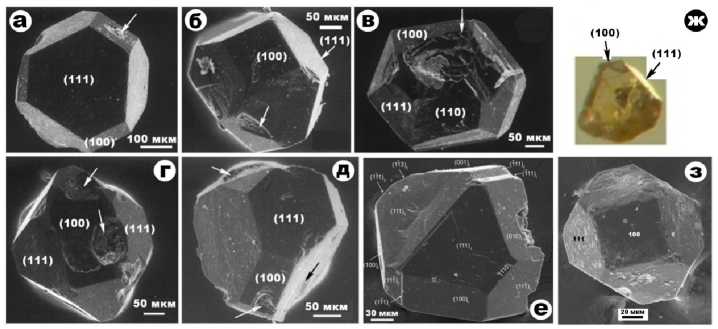

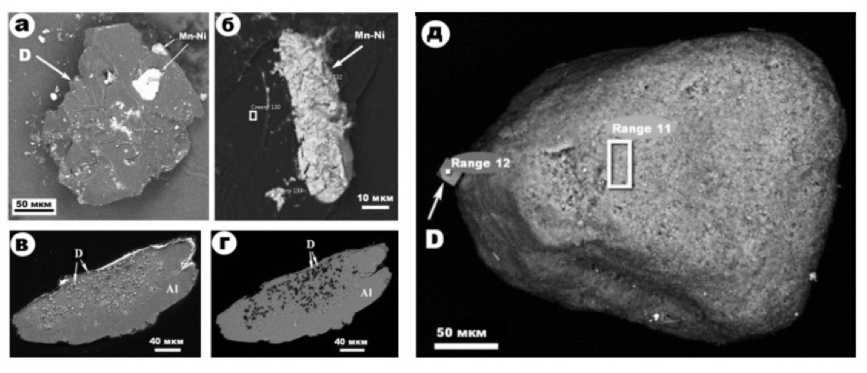

Кроме каверн и фигур растворения на поверхности исследуемых алмазов зарегистрированы примазки и пленки, сложенные Mg-Fe и Ca-Mg силикатами, алюмосиликатами, сульфатами, сходными по составу и строению с ксеноминеральными пленками на по- верхности природных алмазов, например, в россыпи Эбелях северо-восточной Якутии (Олейников, Барашков, 2005). Особое значение имеют находки на поверхности толба-чинских алмазов частиц самородного алюминия и металлических сплавов состава Ni4Cu3, Cu0.68–0.91Sn0.07–0.17Fe0–0.22, Cu4–10(Sn0.6– 1Fe0.1–0.15)1–2, Mn3Ni–Mn5Ni. Никель-марганцевые сплавы выявлены и внутри толбачин-ских алмазов в виде нановключений состава MnNi–Mn2Ni (Galimov et al., 2019), а также обнаружены в свободном состоянии в пеплах ТТИ-50 (рис. 4).

К приведенному выше можно добавить, что для толбачинских алмазов вообще характерны срастания с минералами именно эксплозивного происхождения (Карпов и др., 2017 б ; Аникин и др., 2018 а,б ), которые фактически можно считать минералами-спутниками алмазов в вулканитах. Среди таких минералов недавно выявлен нитрид титана – осборнит (Силаев и др., 2019 б ), долгое время считавшийся исключительно внеземным минералом. Очень симптоматично и то, что осборнит оказался вовсе не первым нитридом, выявленным в связи с некимберлитовыми алмазами. На несколько лет раньше другой нитрид – кингсонгит с BN, природный аналог синтетического эльбора – был обнаружен в ассоциации с алмазом в офиолитовых дунит-гарцбургитах на Тибете (Do-brzhinet-skaya et al., 2013; Dobrzhinetskaya et al., 2014).

Кристалломорфологическое исследование синтетических алмазов, полученных на заводе ОАО «Орбита-Алмазинструмент» (г. Сыктывкар) в системе металл-С (Петровский, 2001), показало следующее (рис. 5). Кубооктаэдрический габитус синтетических алмазов определяется гранями форм {100}, {111} и {110}, в качестве акцессорных выступает серия S-граней тетрагонтриоктаэдра – (112), (113), (334).

Характерно отсутствие граней тригонтри-октаэдра, выявленных на толбачинских алмазах. Поверхности синтетических алмазов выглядят менее шероховатыми, но на них чаще встречаются ямки травления. Каверны диффузионного голодания – более крупные, грубые и весьма произвольные по форме. Показательным фактом служит лишь спорадическая встречаемость на поверхности

Рис. 4 . Срастания камчатских алмазов с эксплозивными минералами в пеплах камчатских вулканов: а – частицы Mn-Ni сплавов на поверхности толбачинского алмаза; б – частица Mn-Ni сплава из пепла извержения ТТИ-50; в, г – алмазы в частице самородного алюминия из пепла Ключевского вулкана; д – алмаз на частице дельталюмита из пепла Корякского вулкана. СЭМ-изображения в режимах упругоотраженных (а, г) и вторичных (б, в, д) электронов

синтетических алмазов ксенофазных примазок и микропленок, почти всегда металличе-ских.Во всяком случае того разнообразия, которое выявляется на поверхности любых природных алмазов, включая толбачинские, здесь никогда не обнаруживается.

Таким образом, по результатам сравнительного кристалломорфологического анализа можно сделать уверенный вывод о том, что при всей похожести толбачинских алмазов и исследованных нами синтетических аналогов по габитусу, многие детали огранки, гранной микроскульптуры, степень развития и состав ксеноминеральных пленок на поверхности не дают никаких оснований отождествить эти, безусловно, разные по происхождению образования.

Примеси металлов и металлические включения . Наши оппоненты особенно большое внимание акцентировали на факте присутствия в толбачинских алмазах микропримесей металлов группы железа – Fe, Ni, Mn, Сo, что напомнило им состав металла-катализатора, применяющегося при синтезе алмазов.

Действительно, для получения алмазной синтетики используются переходные металлы, поскольку именно в них легко растворяется углерод без образования металлоугле-родных соединений9, что и предопределяет

Рис. 5. Кристалломорфология синтетических алмазов. СЭМ-изображения в режиме вторичных электронов возможность последующей кристаллизации алмазов (Петровский и др., 2001). Но практически ситуация с металлами-катализа-торами никогда не была такой простой, какой она кажется нашим оппонентам. В средине 1950-х гг., когда начались синтезы, использовали не только металлы (Fe, Cr, Mn, Co, Ni, Pd), но и смеси металлов с сульфидами и даже карбид лития. Уже первые рентгеновские данные указали на присутствие в искусственных алмазах металлических включений (Немилова, 1956, 1960; Tolansky, Sunagawa, 1960). Например, при анализе алмазов, полученных в Иоханнесбургской лаборатории компании «Де Бирс» в системе

Ni–С при температуре около 3000°С и давлении 65–70 кбар, легендарной К. Лонсдейл были обнаружены микрофазовые примеси никеля (Lonsdale, Milledge, 1959). Позже перешли к металлическим сплавам с эвтектическими пропорциями, например Mn 60 Ni 40 , которые лучше обеспечивали воспроизводимость результатов спонтанной кристаллизации алмаза (Банных и др., 1986). В настоящее время используют и более сложные системы, в состав которых входят Fe, Mn, Ni, Co и даже Ti + Al – это так называемые гетеры для вывода азота из реакционной зоны алмазообразования (Жимулев, 2008). Все используемые элементы оставляют, конечно, следы в синтетических алмазах (Чепуров и др., 2007), однако в связи с этим нашим оппонентам следует напомнить следующее.

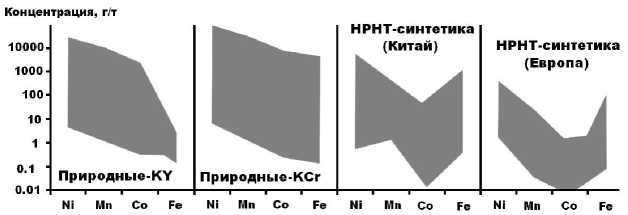

Примеси металлов группы железа и в собственно природных алмазах уже давно не считаются редкостью. Так, в якутских алмазах установлены содержания Fe и Ni соответственно 6.5–11.2 и 1–2.5 г/т (Горшков и др., 1995; Горшков и др., 1998; Афанасьев, Агашев, 2006; Титков и др., 2006). На поверхности и внутри алмазов из речных россыпей в Дальневосточном Приморье регистрировались примазки и микровключения Mn-Ni сплавов (Щека и др., 2006), а на алмазах из кимберлитовых трубок и уральских туффизитов часто выявляются пленки Ni, Fe-Ni, Fe-Mn, Fe-Ni-Mn состава (Макеев, Криулина, 2012). В бразильских карбонадо сплавы состава Fe0.38–0.87Ni0.13–0.62 встречаются практически регулярно (Силаев и др., 2005). Но при всем этом общей особенностью таких примесей по сравнению с природными алмазами и является широкий диапазон варьирования пропорций между металлами, далеко выходящий за пределы соответствующих эвтектик, используемых в настоящее время для получения искусственных алмазов. В опубликованной литературе (Howel et al., 2015) природные и синтетические алмазы по этому признаку уже сопоставлялись, и факт их существенного несовпадения по соотношениям примесных металлов подтвердился (рис. 6).

В толбачинских алмазах содержание микроэлементов определялось методом ЛА ИСП-МС в Институте геологии и минералогии СО РАН, аналитик – к. х. н. С. В. Палес-ский (Силаев и др., 2015). В результате было выявлено около 50 микроэлементов, включая щелочные и щелочно-земельные (Na, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr, Ba, Tl), гидролизаты (Al, Sc, Zr, Hf, Ti, V, Cr), группу железа (Fe, Mn, Ni, Co), редкие, цветные и благородные (Ta, Nb, W, Mo, Sn, Re, Cu, Zn, Cd, Pb, Ag), редкоземельные (Y и все лантаноиды), радиоактивные (U, Th), полу- и неметаллы (Bi, Sb). По ассортименту микроэлементов, порядку величин концентраций и пропорциям между лантаноидами толбачинские алмазы очень похожи именно на природные алмазы, в частности на алмазы из кимберлитовых трубок Юбилейная, Комсомольская, Интернациональная (Богуш и др., 2005). Общая концентрация элементов-примесей в толбачинских алмазах составила 1589 ± 1446 г/т, в том числе сумма металлов группы железа определилась как 1267 ± 961 г/т или около 80 % общей концентрации микроэлементов. Что касается пропорций между элементами группы железа, то они в среднем могут быть определены следующим образом: Mn/Fe = 22.7; Mn/Ni = 13.1; Fe/Ni = 0.6; Ni/Co = 2697.

Из приведенных данных следует, что пропорции между предполагаемыми металлами-катализаторами в толбачинских алмазах очень далеки от эвтектических, характерных для условий синтеза.

Микроэлементы

Рис. 6. Сопоставление алмазов из тибетских офиолитов и синтетических аналогов по содержанию примесей металлов группы железа

Например, состав эвтектики Mn-Ni сплава в экспериментах соответствует отношению Mn/Ni около 1.5, что почти на порядок уступает среднему соотношению примесей этих металлов в исследованных нами алмазах. Данные о составе ассоциированных с толба-чинскими алмазами частиц Mn-Ni сплавов также показывают, что и в них значения Mn/Ni далеки от таковых в соответствующей эвтектике.

В дополнение к нашим данным К. Д. Литасов с соавторами получили результаты ЛА ИСП-МС в лабораториях университетов Токио, Матсуяма (Matsuyama) и Шизуока (Shizuoka) в Японии. Но эти данные только подтвердили уже известный нам факт присутствия в толбачинских алмазах примесей Mn, Ni, Fe, Co в отличных от условий синтезов пропорциях и, следовательно, никак не прибавили аргументов в пользу суждений о якобы искусственном происхождении толбачинских алмазов.

К уже изложенному можно добавить, что присутствующая в толбачинских алмазах примесь Ni не только не противоречит, но, скорее всего, подтверждает их природное происхождение. В связи с этим можно, в частности, напомнить о примеси никеля в алмазосопровождающих пироповых гранатах, которая уже давно используется в качестве геотермометра (Griffin at al., 1989; Ryan, Griffin, 1996).

По данным сотрудников ГЕОХИ РАН, толбачинские алмазы характеризуются не только примесью металлов, но и повышенной концентрацией некоторых летучих компонентов, в первую очередь азота, водорода, кислорода и галогенов (F, Cl). Их присутствие хорошо корреспондируется с составом вулканических газов, выделявшихся в ходе ТТИ-50 (Cl = 23.38–25.75 г/т; F = 587–3592 г/т) (Chaplygin et al., 2016), но противоречит условиям промышленного синтеза алмазов. Более того, распределение летучих элементов в исследованных нами алмазах практически совпало с их распределением в вулканических газах Толбачика. Соответствующий коэффициент парной корреляции достигает 0.93, что свидетельствует не о статистическом, а о вполне аналитическом характере связи между алмазами и вулканическими газами. Этот факт также указывает на непо- средственную генетическую связь толбачин-ских алмазов именно с эксплозивной фацией вулканизма.

Собственные данные наших оппонентов тоже демонстрируют присутствие летучих компонентов в толбачинских алмазах. В частности в приведенных ими ИК спектрах (Litasov et al., 2019 a ) отчетливо видны линии поглощения, отвечающие группам СО 3 , и полоса, отвечающая группам Н 2 О. Это нехарактерно для синтетических HPHT-алмазов, но вполне естественно для алмазов, образовавшихся в среде вулканических газов. Следует напомнить, что ИК поглощение на СО 3 -группах уже зарегистрировано и в некоторых кимберлитовых алмазах (Logvinova et al., 2008).

Таким образом, проведенные исследования показывают, что толбачинские алмазы отличаются от синтетических аналогов гораздо более широким ассортиментом микроэлементов и принципиально другими пропорциями между металлами группы железа. При этом в составе толбачинских алмазов не установлены микроэлементы, используемые при легировании соответствующей синтетики – B, As (Петровский и др., Самойлович, 1996). Очевидно, что по ассоциации микроэлементов толбачинские алмазы сильнее всего коррелируются именно с эксплозивной минерализацией в пеплах ТТИ-50 (Карпов и др., 2014, 2017 б ; Силаев и др., 2019 б ), а по соотношению металлов группы железа вполне сопоставимы с составом Mn-Ni-Fe сплавов, установленных непосредственно в пеплах, на поверхности и внутри алмазов.

Дополнительными признаками природного происхождения камчатских алмазов являются примесь в них от 5 до 19 ат. % кремния (Kaminsky et al., 2019), который не используется в синтезах, и ассоциация с Fe-Mn силицидами (Силаев и др., 2019 б ). Последние не встречаются в связи с искусственными алмазами, но имеют широкое распространение в вулканических пеплах. Наконец, выявленные непосредственно в толбачинских алмазах летучие компоненты тоже прямо указывают на их кристаллизацию в среде вулканического пеплогазовового облака.

Спектроскопия. Наши оппоненты решили, что точечный, неагрегированный характер азотных дефектов в камчатских алмазах

(физический тип Ib ) доказывает их синтетическое происхождение. Однако структурная примесь азота исключительно в форме точечных дефектов вовсе не новость для природных алмазов. Например, в продуктивных кимберлитах доля таких алмазов практически всегда составляет несколько процентов (Афанасьев и др., 2000), а в рамках II разновидности (желто-оранжевые кубы и тетрагексаэдры) содержание таких алмазов достигает десятков процентов (Зинчук, Коп-тиль, 2003; Бардухинов, Антонова, 2012). В некимберлитовых же проявлениях алмазы типа Ib и вовсе могут преобладать (Yang et al., 2007; Howel et al., 2015; Силаев и др., 2017; Петровский и др., 2018; Smit et al., 2018).

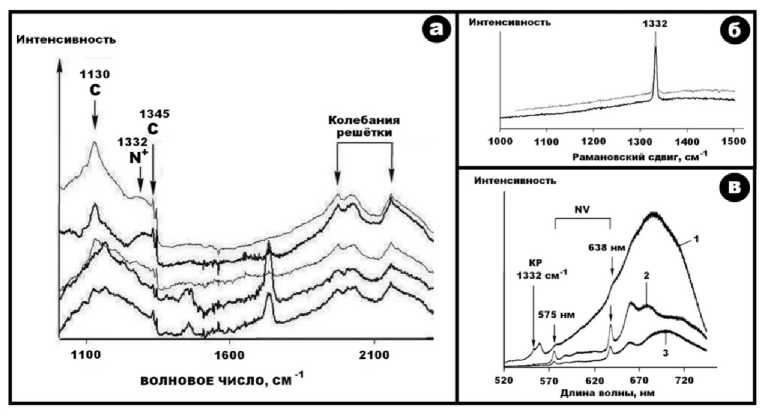

В ходе спектроскопических исследований толбачинских алмазов использовался КР спектрометр RenishawinVia (лазеры 514 и 785 нм) и ИК спектрометр Vertex 70 с микроскопом Hyperion1000. ИК спектры поглощения регистрировались в интервале 600–7000 см–1 при разрешении в 2 см–1 и с усреднением по 20 сканам (Силаев и др., 2015; Силаев и др., 2016). В полученных спектрах (рис. 7, а) в однофононной области проявились две линии при 1130 и 1345 см–1, которые отвечают спонтанно образующимся в ходе кристаллизации алмаза исключительно ростовым С-дефектам (Соболев, 1978). Часть точечных дефектов находится в положительно заряженном состоянии N+ (так называемые Х-дефекты), им соответствует линия 1332 см–1. Линии поглощения на А, В1 и водородных дефектах, характерных для большинства природных алмазов, в спектрах исследованных кристаллов не проявились. Концентрация структурного азота в толбачинских алмазах оценивается для С-дефектов в 150–500 ppm, а для Х-дефектов в 10–30 ppm.

Рамановские спектры от толбачинских и ключевских алмазов были получены при комнатной температуре. В случае использования лазера 785 нм в КР спектре на фоне широкой полосы люминесценции доминировала линия алмаза при 1332 см–1 (рис. 7, б). После возбуждении лазером 514.5 нм в спектре преобладала фотолюминесценция, представленная бесфононными полосами при 575 и 638 нм. Последние отвечают простейшему азот-вакансионному центру NV – непосред- ственному производному С-дефектов соответственно в нейтральном и отрицательно заряженном состояниях (рис. 7, в).

Таким образом, проведенные эксперименты показали, что в исследуемых толбачин-ских алмазах структурная примесь азота действительно находится в неагрегирован-ном состоянии, что следует, однако, трактовать не как признак синтетической природы, а как указание на внемантийное происхождение камчатских алмазов. В связи с этим представляет большой интерес обнаружение среди так называемых импактных алмазов с Попигайской астроблемы желто-зеленых алмазов кубооктаэдрического габитуса, практически тождественных толбачинским алмазам по спектроскопическим свойствам (Петровский и др., 2018). Не исключено, что и генезис этих алмазов может быть подобным, т. е. попигайские желто-зеленые кубооктаэдрические алмазы Ib типа могли, как и толба-чинские, образоваться путем кристаллизации из углеводородсодержащего газа, но в ходе импактного, а не вулканического процесса.

Очевидно, что сохранение в исследуемых алмазах азотных дефектов в точечной форме обусловлено тем, что алмазы после своего образования не претерпевали достаточно длительного отжига. Как показывают расчеты на основе теории Я. М. Гегузина о коалесценции пор в кристалле в процессе броуновского движения, для образования при надлежащей температуре в алмазе азотных сегрегаций размером до 1 нм требуется порядка 0.1 сек. А для образования сегрегаций размером около 10 нм уже необходимо порядка 28 часов. Сегрегации же размером 100 нм могут появиться лишь через 3 с лишним года. Понятно, что у толбачинских алмазов, образовавшихся в пеплогазовом облаке в результате электрического разряда, таких возможностей не было.

В свете спектроскопических данных можно объяснить и факт варьирования толбачин-ских алмазов по окраске от преобладающих желтоватых, желтых и зеленовато-желтых до редких коричневатых и бесцветных. Как известно, именно в случае низкой концентрации структурной примеси азота и точечной формы азотных дефектов в алмазах образуются фотохромные центры, обуславливающие желтые и зеленовато-желтые окраски.

Рис. 7. Спектроскопические свойства и состояние азотных дефектов в толбачинских и ключевских алмазах: а – спектры ИК поглощения, б – спектр КР, в – спектры КР и люминесценции

Желтоватый цвет толбачинских алмазов можно объяснить очень низкой (10–20 ppm) концентрацией точечных дефектов азота. При достижении концентрации структурного азота в 100–150 ppm алмазы приобретают более насыщенный желтый цвет, а с дальнейшим ростом концентрации азота окраска алмазов становится коричневатой. Зеленые окраски – особый случай. Их появление может быть обусловлено образованием в алмазах особых никельсодержащих дефектов, формирующихся по модели Р. М. Минеевой как безазотная донорно-акцепторная пара с участием атома никеля (Минеева и др., 1994), а по модели В. А. Надолинного как никель-азотная пара (Nadolinny, Yelisseev, 1993; Надолинный, Елисеев, 1994). Появление таких дефектов со значительным содержанием примеси никеля вполне естественно. Остается добавить, что причиной бесцветности некоторых толбачинских алмазов мог послужить переход С-центров в диффузионные А-центры вследствие кратковременного отжига некоторых кристаллов в эруптивном пеплогазовом столбе или в лаве после осаждения в нее алмазов с пеплом.

Изотопия алмазного углерода и азота. Последним доказательством искусственного происхождения толбачинских алмазов наши оппоненты считают их сходство по изотопному составу углерода с графитом, который применяется в качестве источника углерода при искусственном получении алмазов. Однако это суждение – столь же легкомысленное, как и все вышерассмотренные. Во- первых, графит, используемый в синтезах, по изотопному составу очень неоднородный как по кристаллическому состоянию (частью это и не совсем графит), так и по изотопному составу углерода. Нам приходилось этот материал анализировать и убеждаться, что изотопный состав углерода в нем варьирует в широком диапазоне значений δ13СPDB (–28 до –17 ‰. Во-вторых, в металл-углеродных системах синтеза алмазов в настоящее время часто используют не графит, а алмазную крошку, которая обеспечивает более высокое качество соответствующей синтетики. В-третьих, выявленный в толбачинских алмазах изотопный состав углерода не является чуждым для природных. Так, в минеттах, лампрофирах с признаками коматиитов из района Паркер Лейк в Канаде, хорошо известного одному из наших оппонентов (По-хиленко и др., 2001), встречаются алмазы не только кубооктаэдрического габитуса, но и с изотопно-лёгким углеродом (–28…–24 ‰). В россыпях на реках Тюнг, Муна и Молодо на Сибирской платформе не редкость алмазы V–VII разновидностей с углеродом изотопного состава –22…–18 ‰, а в россыпях на северо-востоке Сибирской платформы присутствуют алмазы V разновидности с углеродом состава –28…–15 ‰ (Шатский и др., 1981; Уханов и др., 2005; Ковальчук и др., 2008; Рагозин и др., 2009). То же наблюдается и на территории Украинского щита. В россыпях на Днестровско-Бугском мегаблоке встречаются алмазы с изотопным составом около 25 ‰, а на Рось-Тикичском мегаблоке и в Самотканской прибрежно-морской россыпи содержания столь изотопно-легких по углероду алмазов достигают соответственно около 40 и 20 %. Даже среди импактных образований на Украине изотопно-легкие по углероду (–20…–25 ‰) алмазы составляют более 20 % (Квасница и др., 2012; Квасница и др., 2016). На Енисейском кряже одна из популяций алмазов на Тарыдакском участке колеблется по изотопии углерода в диапазоне – 31…–22 ‰ (Силаев и др., 2017). Встречаются такие алмазы и непосредственно в богатых кимберлитовых трубках (Зинчук, Коптиль, 2003; Силаев и др., 2006) и даже в мантийных ксенолитах (Логвинова и др., 2016).

Широкое развитие в природе популяций монокристальных алмазов с изотопнолегким составом углерода давно известный и теоретически обоснованный факт. Например, в классификации Э. М. Галимова (1984) алмазы естественного происхождения с таким изотопным составом выделены в две особые группы – γ (–25…–19 ‰) и δ (< –25 ‰), имеющие между прочим первоисточником углерода ювенильный метан.

Проведенные нами исследования (Силаев и др., 2015; Силаев и др., 2018; Силаев и др., 2019 а ) показали, что в собственно толбачин-ских и ключевских алмазах изотопный состав углерода колеблется в пределах –28 … –22 ‰, составляя в среднем 25.21 ± 1.4 ‰. Судя по диаграмме Дж. В. Харриса, природные алмазы с таким изотопным составом углерода должны быть низкоазотными – в пределах 50–300 ppm, что почти совпадает с приведенными выше данными экспериментальной оценки концентрации структурного азота в толбачинских алмазах.

В диапазон колебаний изотопного состава углерода в камчатских алмазах строго укладываются и изотопные данные по углероду в других минералах, фазах и соединениях камчатского вулканогенного углеродного парагенезиса (Силаев и др., 2018). Более того, проведенные нами массовые измерения изотопного состава так называемой реликтовой (Галимов, 1988) или атомно-дисперсной (Haggerty, 1999) формы углерода в камчатских вулканитах тоже почти совпали с данными по алмазам. Удивительный факт такой изотопной однородности свидетельствует о высокой вероятности единства всех этих ми- нералов, фаз, соединений и вулканических пород по источнику углерода, т. е. о том, что все эти вулканогенные образования по углероду являются, скорее всего, «однокорневы-ми»10.

Значительный интерес представляет сопоставление толбачинских алмазов с действительно синтетическими алмазами, характеризующимися изотопно-легким углеродом. Проведенные нами исследования (26 определений) показали, что в синтетических алмазах изотопный состав углерода варьируется в очень узких пределах –29…–27 ‰, что в среднем дает –28.29 ± 0.48 ‰. Эти данные близки к данным, полученным для толбачин-ских алмазов, но при этом демонстрируют в три с лишним раза меньшую вариабельность. Последнее специалисты по синтезу алмазов называют «моноизотопностью», объясняя ее тем, что синтетические алмазы образуются в термодинамической обстановке, в которой практически не происходит изотопное диспропорционирование (Кропотова и др., 1967; Ивановская и др., 1981). Толбачинские же алмазы кристаллизовались, скорее всего, из газовой фазы в кинетическом режиме, которому изотопное диспропорционирование как раз очень свойственно (Федосеев и др., 1971а,б; Дерягин, Федосеев, 1977).

Остается немного добавить об изотопном составе азота. По двум определениям значение изотопного коэффициента δ15N Air для толбачинских алмазов изменяется в незначительных пределах –2.6…–2.3 ‰ (Galimov et al., 2019). Это заметно отклоняется от изотопного состава азота в современной атмосфере, но согласуется с данными о вулканических газах, например, на вулкане Мутнов-ском (Zelenski, Taran, 2011). Кроме того, полученные для толбачинских алмазов значения приходятся на модальную область в распределениях δ15N Air , характеризующих ким берлитовые алмазы и базальты СОХ (Car-tigny, 2005)11.

Таким образом, и результаты изотопных исследований довольно определенно отличают толбачинские алмазы от синтетических аналогов, свидетельствуя о природном происхождении первых и об их генетической связи с эксплозивно-газовыми продуктами извержения вулкана.

Заключение

Сравнительные исследования толбачин-ских алмазов и их синтетических аналогов приводят к следующим выводам.

При всей похожести по габитусу различия в деталях огранки, гранной микроскульптуре, в степени развития и составе ксеноминеральных примазок и пленок на поверхности, в анатомии кристаллов не позволяют отождествить толбачинские алмазы с синтетическими аналогами.

По спектроскопическим свойствам толба-чинские алмазы являются специфичными, но вполне могут быть сопоставлены с природными алмазами как из кимберлитовых, так и некимберлитовых месторождений. Необна-ружение в толбачинских алмазах систематических признаков посткристаллизационной агрегации азотных структурных дефектов объясняется их образованием во внемантий-ной обстановке.

Толбачинские алмазы в сравнении с синтетическими характеризуются гораздо более широким ассортиментом микроэлементов и принципиально другими пропорциями между металлами группы железа. Выявленные в толбачинских алмазах летучие компоненты прямо указывают на их образование в среде вулканического пепло-газового облака.

Толбачинские алмазы состоят из изотопно-легкого углерода и азота с коэффициентами, варьирующимися в пределах δ13С PDB = –25.21 ± 1.4 и δ15N Air = –2.6…–2.3 ‰. В «алмазный» диапазон по углероду укладываются изотопные данные, полученные для всех других парагенетичных алмазу эксплозивных углеродных минералов, фаз и соединений, а также изотопные данные по реликтовой форме углерода в лавах. Этот факт мы расцениваем как доказательство единства сравнении с толбачинскими алмазами еще более лёгким: –8.64 ± 1.25 ‰.

всех перечисленных образований по первоисточнику углерода.

В рамках современных представлений о механизмах кристаллизации толбачинские алмазы целесообразно отнести к CVD-типу, т. е. к типу алмазов, образующихся путем кристаллизации из газов. Но с добавлением фактора стимулирования кристаллизации алмаза атмосферными электрическими разрядами.

Следует, наконец, обозначить в отношении случившейся дискуссии и нашу солидарную идейную позицию. Открытие алмазов на Камчатке имеет не только глубокий научный смысл, но и, вероятно, открывает большую практическую перспективу. Как известно, к 1930 г. на Среднем Урале было найдено всего 220 алмазов, но этого хватило, чтобы в 1938 г. СНК СССР принял решение о развертывании здесь поисков промышленных алмазных месторождений. Потом, как известно, уральские алмазы помогли победить в ВОВ (Силаев, 2006). Несколько позже, в 1956–1961 гг., в результате геологопоисковых работ в Архангельской области М. А. Апенко нашлиховал 28 пиропов, 2 хромита и 3 алмаза и это послужило толчком к организации целенаправленных поисков, завершившихся в 1980-х гг. открытием Архангельской провинции промышленноалмазоносных месторождений. На Камчатке к настоящему времени найдено и неплохо исследовано до 1000 алмазов, выявлена серьезная алмазоносность в масштабе промышленного золоторудного месторождения, т. е. уже «вырисовывается» новая российская алмазоносная провинция. Вот о чем надо сейчас думать, а не тратить время на провокационные и нелепые дискуссии, шокирующие обывателей и журналистов.

Авторы благодарят за ценное сотрудничество к. х. н. С. В. Палесского, с. н. с. В. Н. Филиппова, ведущего инженера-химика И. В. Смо-леву и докторов г.- м. н. В. И. Ракина, В. А. Петровского и Б. И. Пирогова.

Список литературы Об истории открытия и природе алмазов в вулканических породах Камчатки

- Аникин Л. П., Делемень И. Ф., Рашидов В. А., Чубаров В. М. Акцессорные минералы в продуктах извержений вулкана Алаид (Курильская островная дуга)// Вулканизм и связанные с ними процессы: матер. XXI региональной конференции/ ИВиС ДВО РАН. Петропавловск-Камчатский, 2018а. С.157-160.

- Аникин Л. П., Силаев В. И., Чубаров В. М., Петровский В. А., Вергасова Л. П., Карпов Г. А., Сокоренко А. В., Овсянников А. А., Максимов А.П. Алмаз и другие акцессорные минералы в продуктах извержения 2008-2009 гг. Корякского вулкана (Камчатка) // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2018б. Вып. 32. С. 18-27.

- Аникин Л. П., Сокоренко А. В., Овсянников А. А., Сидоров Е. Г., Дунин-Барковский Р. А., Антонов А. В., Чубаров В. М. Находка алмазов в лавах Толбачинского извержения 2012-2013гг. // Вулканизм и связанные с ним процессы: матер. конференции, посвященной Дню вулканолога/ ИВиС ДВО РАН. Петропавловск-Камчатский, 2013. С. 20-23.

- Афанасьев В. П., Агашев А. М. Нано- и субмикронные включения в алмазах // Кристаллогенезис и минералогия: II Международная конференция. СПб., 2007. С. 383-385.

- Афанасьев В. П., Ефимова Э. С., Зинчук Н. Н., Коптиль В. И. Атлас морфологии алмазов России. Новосибирск: Изд-во СО РАН НИЦ ОИГГМ, 2000. 293 с.

- Байков В. А., Аникин Л. П., Дунин-Барковский Р. Л. Находка карбонадо в вулканитах Камчатки // Доклады АН. 1995. Т. 343, № 3. С. 72-74.

- Байков А. И., Аникин Л. П., Стефанов Ю. М., Дунин-Барковский Р. Л. Алмазы в вулканитах Камчатки // Современный вулканизм и связанные с ним процессы / ИВиС ДВО РАН. Петропавловск-Камчатский, 1993. С. 50-53

- Банных О. А., Будберг П. Б., Алисова С. П. Диаграммы состояния двойных и многокомпонентных систем на основе железа. М.: Металлургия, 1986. 440 с.

- Бардухинов Л. Д., Антонова Т. А. Оптико-спектроскопические характеристики алмазов II и IV разновидности // Кристаллическое и твёрдое некристаллическое состояние минерального вещества: матер. минералогического семинара с международным участием. Сыктывкар: Геопринт, 2012. С. 167-169.

- Батурин Г. Н., Дубинчук В. Т., Зайцева Л. В. Графит, алмазы и благородные металлы в вулканических пеплах // Геохимия литогенеза: матер. Российского совещания с международным участием. Сыктывкар: Геопринт, 2014. С. 76-79.

- Батурин Г. Н., Дубинчук В. Т., Маневич Т. М. Формы нахождения углерода, фосфора и некоторых тяжелых металлов в вулканических пеплах // Доклады АН. 2013. Т. 451, № 3. С. 318-322.

- Батурин Г. Н., Зайцева Л. В., Маневич Т. М. Геохимия вулканических пеплов исландского и камчатских вулканов // Доклады АН. 2012. Т. 443, № 3. С. 342-346.

- Бескрованов В. В. Онтогения алмаза. М.: Наука, 1992. С. 165.

- Богуш И. Н., Ротман А. Я., Ковальчук О. Е., Ащепков И. В., Софронеев С. В., Помазанский Б. С., Васильев Е. А. Физические свойства и примесный состав алмазов: новые возможности углубленного изучения // Геология алмазов - настоящее и будущее (геологи к 50-летнему юбилею г. Мирный и алмазодобывающей промышленности России) / Воронежский гос. ун-т. Воронеж, 2005. С. 1499-1520.

- Галимов Э. М. Проблемы геохимии углерода // Геохимия. 1988. № 2. С. 258-279.

- Галимов Э. М. 13С/12C алмазов. Вертикальная зональность алмазообразования в литосфере // Геохимия и космохимия: доклады 27-го Международного геологического конгресса. М.: Наука, 1984. Т. 11. С. 110-123.

- Галимов Э. М., Карпов Г. А., Севастьянов В. С., Шилобреева С. Н., Максимов А. П. Алмазы в продуктах извержения вулкана Толбачик (Камчатка, 2012-2012) и механизм их образования // Геохимия. 2016а. № 10. С.868-872.

- Галимов Э. М., Севастьянов В. С., Карпов Г.А., Шилобреева С. Н., Максимов А. П. Микрокристаллические алмазы в океанической литосфере и их возможная природа // Доклады АН. 2016б. Т. 469, № 1. С. 61-64.

- Гаранин В. К. Полигенность и дискретность - фундаментальные основы генезиса природного алмаза // Проблемы минерагении, экономической геологии и минеральных ресурсов: Смирновский сборник-2017. М.: Макс-Пресс, 2017. С. 88-129.

- Геворькян Р. Г., Каминский Ф. В., Лунев В. С. Новые находки алмазов в ультрамафитах Армении // Доклады АН. 1976. Т. 63, № 3. С. 176-181.

- Гордеев Е. И., Карпов Г. А., Аникин Л. П., Кривовичев С. В., Филатов С. К., Овсянников А. А. Алмазы в лавах Трещинного Толбачинского извержения на Камчатке // Доклады АН СССР. 2014. Т. 454, № 2. С. 204-206.

- Горшков А. И. Винокуров С. Ф., Солодов Д. И., Бершов Л. В., Мохов А. В., Солодов Ю. П., Сивцов А. В. Поликристаллический алмаз из трубки Удачная (Якутия): минералого-геохимические и генетические особенности // Литология и полезные ископаемые. 1998. С. 588-603.

- Горшков А. И., Селивёрстов В. А., Байков А.И., Аникин Л. П., Сивцов А. В., Дунин-Барковский Р. Л. Кристаллохимия и генезис карбонадо из меланократовых базальтоидов вулкана Авача на Камчатке // Геология рудных месторождений. 1995. Т. 37, № 1. С. 54-66.

- Горшков А. И., Титков С. В., Сивцов А. В., Бершов А. В., Марфунин А. С. Первые находки самородных металлов Cr, Ni и Fe в карбонадо из алмазных месторождений Якутии // Геохимия. 1995. № 4. С. 588-591.

- Дёмин А. Г. Озерновское месторождение как новый перспективный рудный объект Центральной Камчатки с комплексными рудами на золото, вольфрам, серебро и медь (своеобразие геологического строения, рудный потенциал, стратегия и методика изучения) // Золото и технологии. 2015. № 1. С. 100-106.

- Дёмин А. Г. Особенности рудообразования с активным участием вулканического и регенерированного газов и разнообразие минерально-сырьевого потенциала ряда молодых вулканогенно-гидротермальных месторождений активных вулканических поясов (на примере Озерновского золоторудного месторождения) // Региональное освоение недр. 2018. № 6. С. 20-42.

- Дерягин Б. В., Федосеев Д. В. Рост алмаза и графита из газовой фазы. М.: Наука, 1977. 116 с.

- Добрецов Н. Л., Кирдяшкин А. Г., Кирдяшкин А. А. Глубинная геодинамика. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001. 409 с.

- Дунин-Барковский Р. Л., Аникин Л. П., Васильев Г. Ф. Алмазы Камчатки // Горный вестник Камчатки. 2013. № 26. С. 57-61.

- Жимулев Е. И. Влияние TiO2 на генезис алмазов (IIa) // Структура и разнообразие минерального мира: матер. Международного минералогического семинара. Сыктывкар: Геопринт, 2008. С. 244-245.

- Зинчук Н. Н., Коптиль В. И. Типоморфизм алмазов Сибирской платформы. М.: Недра, 2003. 603 с.

- Ивановская И. Н., Штеренберг Л. Е., Мусина С. Ф., Филоненко В. П. Об изотопном фракционировании углерода при твердофазном синтезе алмазов // Геохимия. 1981. № 9. С. 1415-1417.

- Каминский Ф. В. Алмазоносность некимберлитовых изверженных пород. М.: Недра, 1984. 173 с.

- Каминский Ф. В., Патока М. Г., Шеймович В. С. О геолого-тектоническом положении алмазоносных базальтов Камчатки // Доклады АН. 1979. Т. 246, № 3. С. 679-682.

- Карпов Г. А., Силаев В. И., Аникин Л. П., Васильев Е. А., Вергасова Л. П. Вулканогенный углеродный парагенезис на Камчатке // История науки и техники. 2017а. № 7. С. 66-77.

- Карпов Г. А., Силаев В. И., Аникин Л. П., Мохов А. В., Горностаева Т. А., Сухарев А. Е. Эксплозивная минерализация // Толбачинское Трещинное извержение 2012-2013 гг. Новосибирск: Изд-во СО РАН. 2017б. С. 241-255.

- Карпов Г. А., Силаев В. И., Аникин Л. П., Ракин В. И., Васильев Е. А., Филатов С. К., Алмазы и сопутствующие минералы в продуктами Трещинного Толбачинского извержения 2012-2013 гг. // Вулканология и сейсмология. 2014. № 6. С. 3-20.

- Квасница В. Н. Простые формы кристаллов природного алмаза // Теоретическая, минералогическая и технологическая кристаллография: матер. II Уральского кристаллографического совещания. Сыктывкар: Геопринт, 1998. С. 70-71.

- Квасница В. Н., Коптиль В. И., Зинчук Н. Н. Морфологические и конституционные особенности микрокристаллов алмаза из кимберлитов // Теоретическая, минералогическая и технологическая кристаллография: матер. II Уральского кристаллографического совещания. Сыктывкар: Геопринт, 1998. С. 125-126.

- Квасница В. Н., Смолева И. В., Силаев В. И. Об изотопном составе углерода, форме и окраске микроалмазов из Самотканской россыпи (Украинский щит) // Кристаллическое и твердое некристаллическое состояния минерального вещества: матер. Минералогического семинара с международным участием. Сыктывкар: Геопринт, 2012. С. 167-169.

- Квасница В. Н., Силаев В. И., Смолева И. В. Об изотопном составе углерода в алмазах Украины и их вероятном полигенезе// Геохимия. 2016. № 11. С. 984-999.

- Ковальчук О. Е., Липашова А. Н., Богуш И. Н. К вопросу о первоисточниках алмазов из россыпей Лено-Анабарского междуречья // Проблемы прогнозирования и поисков месторождений алмазов на закрытых территориях. Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2008. С. 169-176.

- Кропотова О. И., Гриненко В. А., Безруков Г. Н. К вопросу о возможных изотопных эффектах при образовании алмазов // Геохимия. 1967. № 8. С.1003-1004.

- Кутыев Ф. Ш., Иванов Б. В., Овсянников А. А., Аникин Л. П., Симонова Л. С. Экзотические лавы Авачинского вулкана (авачиты) // Доклады АН СССР. 1980. Т. 335, № 5. С. 1240-1243.

- Кутыев Ф. Ш., Кутыева Г. В. Алмазы в базальтоидах Камчатки // Доклады АН СССР. 1975. Т. 221, № 1. С. 183-186.

- Логвинова А. М., Вирт Р., Томиленко А. А., Бульбак Т. А., Тэйлор Л. А., Соболев Н. В. Роль процессов субдукции в образовании алмазов перидотитового парагенезиса из кимберлитов Якутии // Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения-2016): матер. минералогического семинара с международным участием. / ИГ Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 2016. С. 46-77.

- Макеев А. Б., Криулина Г. Ю. Металлические плёнки на поверхности и в объеме кристаллов алмаза // Записки ВМО. 2012. № 1. С. 101-114.

- Минеева Р. М., Сперанский А. В., Титков С.В., Бершов Л. В. Новый парамагнитный центр никеля в алмазе // Доклады АН СССР. 1994. Т. 334, № 6. С. 755-758.

- Надолинный В. А., Елисеев А. П. Фотохромные центры в алмазе // Журнал структурной химии. 1994. Т. 35. № 6. С. 74-81.

- Немилова А. В. Синтез алмазов // Записки ВМО. 1956. Ч. 85, № 2. С. 202-204.

- Немилова А. В. О синтезе алмазов // Записки ВМО. 1960. Ч. 89, № 4. С. 453-455.

- Олейников О. Б., Барашков Ю. П. Особенности химического состава силикатных плёнок на кристаллах алмаза из россыпного месторождения Эбелях и их генезис // Отечественная геология. 2005. № 5. С. 42-47.

- Петровский В. А. Опыт производства синтетических кристаллов алмазов и изделий на их основе // Алмазы и алмазоносность Тимано-Уральского региона: матер. Всероссийского совещания. Сыктывкар: Геопринт, 2001. С. 228-230.

- Петровский В. А., Самойлович М. И. Генезис алмазов в экспериментальных и природных системах // Алмазы и алмазоносность Тимано-Уральского региона: матер. Всероссийского совещания. Сыктывкар: Геопринт, 2001. С. 206-207.

- Петровский В. А., Самойлович М. И., Санжарлинский Н. Г., Хряпенков С. Е. Технологические особенности легирования синтетического полупроводникового алмаза // Сыктывкарский минералогический сборник/ ИГ Коми НЦ. Сыктывкар, 1996. № 25. С. 140-148.

- Петровский В. А., Самойлович М. И., Филиппов В. Н., Шилов Ю. А. Пограничный слой в системе алмаз-графит и его роль в процессе алмазообразования// Сыктывкарский минералогический сборник/ ИГ Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 2001.№ 30. С. 50-65.

- Петровский В. А., Сухарев А. С., Васильев Е. А. Спектроскопические особенности импактных алмазов // Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения-2018): матер. минералогического семинара с международным участием. Сыктывкар: Геопринт, 2018. С. 102-103.

- Похиленко Н. П., Соболев Н. В., Зинчук Н. Н. Аномальные кимберлиты Сибирской платформы и кратона Слейв, Канада, их важнейшие особенности в связи с проблемой прогнозирования и поисков // Алмазы и алмазоносность в Тимано-Уральском регионе. Сыктывкар: Геопринт, 2001. С. 19-21.

- Похиленко Н. П., Шумилова Т. Г., Афанасьев В. П., Литасов К. Д. Находки алмазов на Камчатке (вулканы Толбачик и Авачинский): природный феномен или контаминация синтетическим материалом? // Геология и геофизика. 2019. Т. 60, № 5. С. 605-618.

- Рагозин А. Л., Шацкий В. С., Зедгезинов Д. А. Новые данные о составе среды кристаллизации алмазов V разновидности из россыпей Северо-Востока Сибирской платформы // Доклады АН. 2009. Т. 425, № 4. С. 527-531.

- Селивёрстов В. А. Термобарофильные минеральные парагенезисы алмазоносного щелочно-ультраосновного вулканического комплекса Восточной Камчатки // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2009. № 1. С. 10-30.

- Сергеева О. С. Морфологические особенности алмазов из трубки имени В. П. Гриба // Очерки по геологии и полезным ископаемым Архангельской области. Архангельск: Изд-во Поморского госуниверситета, 2000. С. 97-102.

- Силаев В. И. Златокудрая хозяйка алмазной реки // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2006. № 8. С. 46-50.

- Силаев В. И., Аникин Л. П., Шанина С. Н., Карпов Г. А., Васильев Е. А., Шуйский А. С., Смолева И. В., Кисилёва Д. В., Мартиросян О. В., Вергасова Л. П. Абиогенные конденсированные органические полимеры в продуктах современного вулканизма в связи с проблемой возникновения жизни на Земле. Сыктывкар: Геопринт, 2018. 128 с.

- Силаев В. И., Вергасова Л. П., Васильев Е. А., Карпов Г. А., Сухарев А. Е., Филатов С. К. Микропарагенезис алмаза и самородного алюминия в продуктах современного вулканизма // Вулканология и сейсмология. 2016. № 6. С. 71-77.

- Силаев В. И., Карпов Г. А., Аникин Л. П., Васильев Е. А., Вергасова Л. П., Смолева И. В. Минерально-фазовый парагенезис в эксплозивных продуктах современных извержений вулканов Камчатки и Курил. Ч. 1. Алмазы, углеродные фазы, конденсированные органоиды // Вулканология и сейсмология. 2019а. № 5. С. 54-67.

- Силаев В. И., Карпов Г. А., Аникин Л. П., Вергасова Л. П., Филиппов В. Н., Тарасов К. В. Минерально-фазовый парагенезис в эксплозивных продуктах современных извержений вулканов Камчатки и Курил. Ч. 2. Минералы-спутники алмазов толбачинского типа // Вулканология и сейсмология. 2019б. № 5. С. 36-49.

- Силаев В. И., Карпов Г. А., Ракин В. И., Аникин Л. П., Васильев В. А., Петровский В. А. Алмазы в продуктах Трещинного Толбачинского извержения 2012-2013, Камчатка // Вестник Пермского университета. Геология. 2015. № 1. С. 6-27.

- Силаев В. И., Кузьмин И. А., Колямкин В. М., Васильев Е. А., Сухарев А. Е., Смолева И. В., Филиппов В. Н., Курбатова Н. С., Хазов А. Ф., Петровский В. А. Туффизитовые алмазы на Енисейском кряже // Вестник Пермского университета. Геология. 2017. Т. 16, № 4. С. 304-329.

- Силаев В. И., Петровский В. А., Сухарев А. Е. Изотопная неоднородность углерода в мантийных производных, включая карбонадо. Сыктывкар: Геопринт, 2006. 40 с.

- Силаев В. И., Петровский В. А., Сухарев А. Е., Мартинс М. Новый вклад в минералогию карбонадо: резюме итогов исследований // Геология алмаза - настоящее и будущее (геологи к 50-летнему юбилею г. Мирный и алмазодобывающей промышленности России). Воронеж: Изд-во Воронеж. госуниверситета. 2005. С. 695-705.

- Ситникова Е. С., Шатский В. С. Новые данные о кристаллизации алмазов в метаморфических породах Кокчетавского массива по результатам ИК-фурье спектроскопии // Геология и геофизика. 2009. № 10. С. 1095-1103.

- Скузоватов С. Ю., Задгенизов Д. А., Ракевич А. Л., Шацкий В. С., Мартынович Е. Ф. Полистадийный рост алмазов с облакоподобными микровключениями из кимберлитовой трубки Мир: по данным изучения оптически-активных дефектов // Геология и геофизика. 2015. Т. 56, № 1-2. С. 426-441.

- Соболев Е. В. Азотные центры и рост кристаллов природного алмаза // Проблемы петрологии земной коры и верхней мантии. Новосибирск: Наука, 1978. С. 245-255.

- Титков С. В., Горшков А. И., Солодова Ю. П., Рябчиков И. Д., Магазина Л. О., Сивцов А. В. Минеральные включения в алмазах кубического габитуса из месторождений Якутии по данным аналитической электронной микроскопии // Доклады АН. 2006. Т. 410, № 2. С. 255-258.

- Уханов А. В., Никольская Н. Е., Галимов Э. М., Коптиль В. И., Зинчук Н. Н. Изотопный состав углерода алмазов коренных и россыпных месторождений Якутской алмазоносной провинции // Геология алмаза - настоящее и будущее (геологи к 50-летнему юбилею г. Мирный и алмазодобывающей промышленности России). Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2005. С. 1095-1110.

- Федосеев Д. В., Галимов Э. М., Варнин В. П., Прохоров В. С., Дерягин Б. В. О формировании изотопов углерода при синтезе алмаза из газа // Письма в ЖЭТФ. 1971а. Т. 14. С. 80.

- Федосеев Д. В., Галимов Э. М., Варнин В. П., Прохоров В. С., Дерягин Б. В. Фракционирование изотопов углерода при физико-химическом синтезе алмаза из газа // Доклады АН СССР. 1971б. Т. 201, № 5. С. 1149-1150.

- Футергендлер С. И. Рентгенографические исследования отечественных алмазов и включённых в них минералов: автореф. канд. дис. Л.: Изд-во ВСЕГЕИ, 1964. 19 с.

- Футергендлер С. И., Франк-Каменецкий В. А. О эпитаксической природе некоторых включений в алмазах // Рентгенография минерального сырья. 1964. № 4. С. 97-107.

- Хохряков А. Ф., Пальянов Ю. Н., Соболев Н. В. Кристалломорфологическая эволюция природного алмаза в процессах растворения: экспериментальные данные // Доклады АН. 2001. Т. 380, № 5. С. 656-660.

- Хохряков А. Ф., Пальянов Ю. Н. Морфологическое значение фигур травления на гранях {111} природного алмаза // Новые идеи и концепции в минералогии: матер. III Международного семинара. Сыктывкар: Геопринт, 2002. С. 170-171.

- Чепуров А. И., Жимулев Е. И., Сонин В. М., Фёдоров И. И., Солнцев В. П. Определение содержания включений минерала-растворителя в синтетических алмазах на основе их магнитных свойств // Руды и металлы. 2007. № 4. С. 50-52.

- Шатский В. С., Зедгенизов Д. А., Рагозин А.Л., Реутский В. Н. Вариации изотопного состава углерода в алмазах из россыпей Северо-Востока Сибирской платформы // XIX Симпозиум по геохимии изотопов им. А. П. Виноградова. М.: ГЕОХИ, 1981. С. 395-397.

- Шило Н. А., Каминский Ф. В., Паланджян С. А., Тильман С. М., Ткаченко Л. А., Лаврова Л. Д., Шепелева К. А. Первые находки алмазов в ультрамафитах Северо-Востока СССР // Доклады АН СССР. 1978. Т. 241, № 4. С. 933-936.

- Щека С. А., Игнатьев А. В., Нечаев В. П., Зверева В. П. Первые алмазы из россыпей Приморья // Петрология. 2006. Т. 14. С. 1-19.

- Cartigny P. Stable isotopes and the Origin of Diamond // Element. 2005. Vol. 1. P. 79-84.

- Chaplygin I.V., Lavrushin V. V., Dubinina E. O., Bychkova Y. V., Inguaggiato S., Yudovskaya M. A. Geochemistry of volcanic gas at the 2012-2013 New Tolbachik // Journal of Volcanology and Geothermal Research. 2016. Vol. 323. P. 186-193.

- Dobrzhinetskaya L. F., Wirth R., Yang J., Green H. W., Hutcheon I. D., Weber P. K., Grew E. S. Qingsongite IMA 2013-030. CNMNC Newsletter, 2013. №. 16. Р. 2708 // Mineralogical Magazine. 2013. Vol. 77. P. 2695-2709.

- Dobrzhinetskaya L. F. R., Wirth R., Yang J., Green H. W., Hutcheon I. D., Weber P. K., Grew E. S. Qingsongite, natural cubic boron nitride: The first boron mineral from the Earth's mantle // American Mineralogist. 2014. Vol. 99(4). P. 764-772.

- Galimov E.M., Kaminsky F.V, Shilobreeva S.N., Sevastyanov V.S., Voropaev S.A., Wirth R., Schreiber A., Saraykin V.V., Karpov G.A., Anikin L.P. Enigmatic diamonds from the Tolbachik volcano, Kamchatka//American Mineralogist. 2019 (в печати).

- Griffin W. L., Cousens D. R., Ryan C. G., Sie S. H., Sulter G. F. Ni in chrome-pyrope garnets: a new geothermometer // Contr. Miner. Petrol. 1989. Vol. 103. P. 199-202.

- Griffin W. L., Gain S. E. M., Adams D. T., Huang J. X., Saunders M., Toledo V., Pearson N. J., O'Reilly S. First terrestrial occurrence of tistarite (Ti2O3) Ultra-low oxygen fugacity in the upper mantle beneath Mount Carmel, Israel // Geology. 2016. Vol. 44. P. 815-818.

- Griffin W. L., Toledo V., Bindi L., O'Reilly S. Y. Discussion of "Enigmatic super-reduced phases in corundum from natural rocks: Possible contamination from artificial abrasive materials or metallurgical slags" by Litasov et al. // Lithos. 2019 (в печати).

- Haggerty St. E. A Diamond Trilogy: Superplumes, Supercontinets and Supernovae // Sciences. 1999. Vol. 285. P. 851-860.

- Howell D., Griffin W. L., Yang J., Gain S., Stern R. A., Huang J.-X., Pearson N. J. Diamond in ophiolites: Contamination or a new diamond growth enviroments? // Earth and Planetary Science Letters. 2015. Vol. 430. P. 284-295.

- Kaminsky F. V. Non-kimberlitic diamondiferous igneous rocks: 25 years after // Fareeduddin and Rao, M.S. (Editors), Kimberlite and Related Rocks of India. Special Issue of Journal Geological Society of India. 2007. Vol. 69 (3). P. 557-575.

- Kaminsky F. V., Wirth R., Anikin L. P., Schreiber A. "Kamchatite" diamond aggregate from northern Kamchatka, Russia: New find of diamond formed by gas phase condensation or chemical vapor deposition // American Mineralogist. 2019. Vol. 104 (1). P. 140-149.

- DOI: 10.2138/am-2018-6708

- Litasov K. D., Kagi H., Voropaev S. A., Hirata T., Ohfuji H., Ishibashi H., Makino Y., Bekker T. B., Sevastyanov V. S., Afanasiev, V. P., Pokhilenko N. P. Comparison of enigmatic diamonds from the Tolbachik arc volcano (Kamchatka) and Tibetan ophiolites: Assessing the role of contamination by synthetic materials //Gondwana Research. 2019a. а.04.007.

- DOI: 10.1016/j.gr.2019

- Litasov K. D., Kagi H., Bekker T. B., Hirata T., Makino Y. Cuboctahedral type Ib diamonds in ophioliticchromitites and peridotites: the evidence for anthropogenic contamination. High Pressure Research. 2019б. б.1616 183.

- DOI: 10.1080/08957959.2019

- Litasov K. D., Kagi H., Bekker T. B. Enigmatic super-reduced phases in corundum from natural rocks: Possible contamination from artificial abrasive materials or metallurgical slags// Lithos.2019в. в.05.013.

- DOI: 10.1016/j.lithos.2019

- Logvinova A. M., Wirth R., Fedorova E. N., Soboleva N. V. Nanometre-sized mineral and fluid inclusions in cloudy Sibirian diamonds: new insights on diamond formation // Eur. J. Mineral. 2008. Vol. 20. P. 317-331.

- Lonsdale K., Milledge H. J. X-rayStudies of synthetic diamonds // Mineral. Mag. 1959. Vol. 32, № 246.Р. 185-201.

- Nadolinny V.A., Yeliseev A. P. New paramagnetic nickel-containgcentres in diamond // Diamond Related Materials. 1993. Vol. 3 (1-2). P. 17-21.

- Ryan C. G., Griffin W. L. Garnet geotherms: pressure-temperature data from Cr-pyrope garnet xenocrysts in volcanic rocks // J. Geophys. Res. 1996. Vol. 101. P. 5611-5625.

- Seliverstov V. A., Kaminsky F. V. High-pressure mineral associations in alkaline ultramafic volcanics of Kamchatka Peninsula, Russia// International Volcanological Congress, Ankara, 1994. Vol. of Abstracts. Р. 160.

- Shilo N. A., Kaminskiy F. V., Palandzhyan S. A., Tilman S. M., Tkachenko L. A., Lavrova L. D., Shepeleva K. A. First diamond finds in Alpine-type Ultramafic rocks of the Northeastern USSR // Doklady Earth Science sections. 1978. Vol. 241. P. 179-182.

- Smit K. V., D'Haenens-Johannsson U.F.S., Howell D., Loudin L. C., Wang W. Deformation related spectroscopic features in natural Type 1b-1aA diamonds from Zimmi (West African Craton) //Mineralogy and Petrology, 2018. doi.org /.

- DOI: 10.1007/s00710-018-0587-6

- Tolansky S., Suganawa J. Some growth characteristics of syntetic diamonds // Ind. Diamond Rev. 1960. Vol. 20. № 230. Р. 1526-1527.

- Wirth R., Rocholl A. Nano Сrystalline diamond from the Earth's mantle under neath Hawaii // Earth and Planetary Science Letters. 2003. Vol. 211, № 3. P. 357-369.

- Yang J., Bai W., Fang Q, Meng F., Chen S., Zhang Z., Rong H. Dyscovery of diamond and an Unusual miner al group from the podiform chromite Ore. Polar Ural // Geology in China. 2007. Vol. 34 (5). P. 950-953.

- Zelenski M., Taran Yu. Geochemistry of volcanic and hydrothermal gases of Mutnovsky volcano, Kamchatka: Evidence for mantle, slab and atmosphere contributions to fluids of a typical arc volcano// Bulletin of Volcanology. 2011. Vol. 73 (4). P. 373-394. DOI: 10.1007/s