Об изготовлении керамики Майкопско-Новосвободненской общности и моделировании следов поворотного устройства

Автор: Кореневский С.Н., Кизилов А.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: К 70-летию отдела камня и бронзы ИА РАН

Статья в выпуске: 239, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена краткому обобщению результатов исследования керамики майкопско-новосвободненской общности с применением методики А. А. Бобринского и использования микроскопа. Представлена характеристика исходного сырья, методов конструирования, обработки поверхностей. Особо акцентируется проблема использования древними гончарами поворотных устройств.Впервые такие сосуды были отмечены в работе А. А. Бобринского и Р. М. Мунчаевав 1966 г. на примере сосудов с плоским дном. В настоящее время серия сосудов со следами использования поворотных устройств расширилась. В статье описан эксперимент, проведенный А. С. Кизиловым, по моделированию сосуда майкопской культуры с фиксацией следов его поворота без фиксированной оси вращения с нефиксированной средой вращения. В результате получены фактические сведения о следах, которые доказывают использование майкопскими гончарами поворотных устройств с фиксированной осью вращения при изготовлении сосудов не только с плоским, но и с круглым дном

Майкопская культура, технология гончарства, поворотное устройство, отпечатки

Короткий адрес: https://sciup.org/14328176

IDR: 14328176

Текст научной статьи Об изготовлении керамики Майкопско-Новосвободненской общности и моделировании следов поворотного устройства

В 1978 г. А. А. Бобринский конкретизировал понятие гончарного круга и ввел термин РФК – ручной фоормообразующий круг, имеющий различные ступени формирования от 1 до 7 ( Бобринский , 1978. С. 191). Функции круга на ступенях РФК1 – РФК5 рассматривались как различные устройства в виде простого поворотного столика для профилирования и заглаживания различных частей сосуда. При этом основа конструирования тулова сосуда была связана с ручной лепкой. Вытягивание сосуда начиналось со ступени РФК5–1 и заканчивалось функцией РФК7 (Там же).

Особое внимание изучению технологии изготовления майкопской керамики А. А. Бобринским и его последователями стало уделяться после 1985 г., когда было открыто поселение Галюгаевское-1. Под микроскопом с 12-кратным увеличением было просмотрено более 1 000 фрагментов посуды этого памятника и других поселков и курганов МНО. Работа шла в русле методики А. А. Бобринского и при его непосредственных консультациях. Участие в ней также принимали И. А. Гей.

В результате комплексного экспериментального исследования керамики этого поселения были введены понятия майкопской посуды 1 класса из теста без минеральных примесей строго симметричных форм. В качестве искусственных примесей у таких сосудов использовалась органическая добавка (солома, навоз животных), а далее была определена керамика ординарного (т. е. обычного) 2 класса с минеральными примесями в тесте с присутствием органики. Сосуды с таким тестом не отличались строгой симметрией форм. Наконец, был установлен 3 класс керамики, которая характеризовалась минеральными искусственными примесями в тесте и строгой симметрией форм ( Кореневский , 1993. С. 19–23, 26–31).

В 2004 г. обобщающие результаты рассматриваемой темы были кратко подытожены и изданы в монографии – в разделе, посвященной керамике МНО ( Кореневский , 2004. С. 22–35).

Работа по изучению технологии изготовления майкопской керамики по методу А. А. Бобринского продолжалась. В целом сейчас о ее результатах можно сказать следующее.

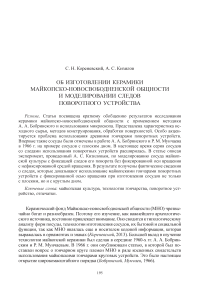

Огромная серия майкопских сосудов, известная к настоящему времени, включает закрытые и открытые формы. К числу закрытых форм относятся горшки, кубки разного объема и размера с плечиками на тулове и венчиком. Венчик может быть отогнутым наружу, прямым или наклоненным вовнутрь. Очень большие горшки образно называют «пифосами» (рис. 1, 2).

К открытым уплощенным сосудам относятся миски (плошки), чаны, жаровни. Редко встречаются высокие открытые сосуды в виде стакана ( Кореневский , 2004).

В коллекции керамики МНО известны сосуды с ручками, среди которых возможно выделить ручки-ушки, ленточные ручки-петельки, круглые ручки-ушки. Большое значение для типологии форм имеет место, куда поставлены ручки, и их количество. Ручки могут располагаться на переходе тулова к горлу, на плечиках сосуда, по середине тулова. Как правило, майкопские сосуды имеют по две ручки. Одноручные сосуды очень редки. Встречаются сосуды с тремя ручками. Они особенно характерны для керамики долинского варианта в Центральном Предкавказье.

Рис. 1. Сосуды с круглым дном раннего, галюгаевско-серегинского (майкопского) варианта майкопско-новосвободненской общности

1–6, 10 – Майкопский курган; 8, 9 – Галюгаевское поселение

Сосуды строго симметричных форм, вероятно, изготовленные с помощью круговых устройств: 1–4, 6 – керамика охристых тонов, коричневато-красных оттенков; 5 – чернолощеный сосуд

Сосуды относительной симметричности, лепные: 8, 9 – поверхность покрыта окислами; 10 – охристый тон поверхности с пятнами черного цвета от вторичного пламени

Ручки – очень важный признак формы сосуда. Он связан не только с техническими данными о горшке. Он может указывать на локальные этнические традиции.

Днища могут быть круглыми, кругло-уплощенными и плоскими. В редких случаях фиксируется поддон.

Состав формовочной массы (теста) сосудов . Для изготовления сосудов, по наблюдению А. А. Бобринского и И. А. Гей, использовалась ожелезненная (красножгущаяся) глина и смесь ожелезненной и слабоожелезненной глин. Для многих типов майкопской керамики показательно чистое тесто без искусственных минеральных примесей. Чтобы получить такую формовочную массу, глину сначала высушивали, затем дробили в порошок и получали с добавлением воды желаемую смесь ( Канторович, Маслов , 2009. С. 101, примечание И. А. Гей).

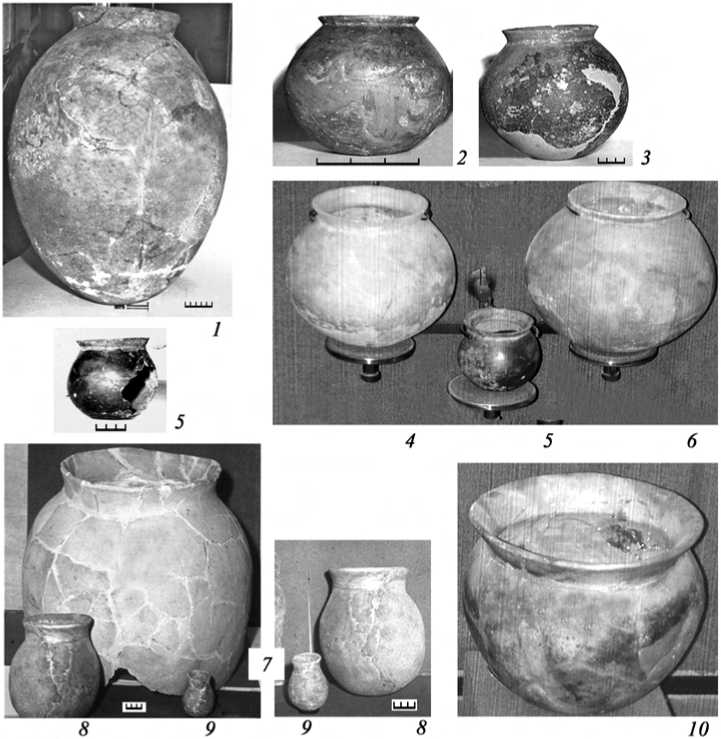

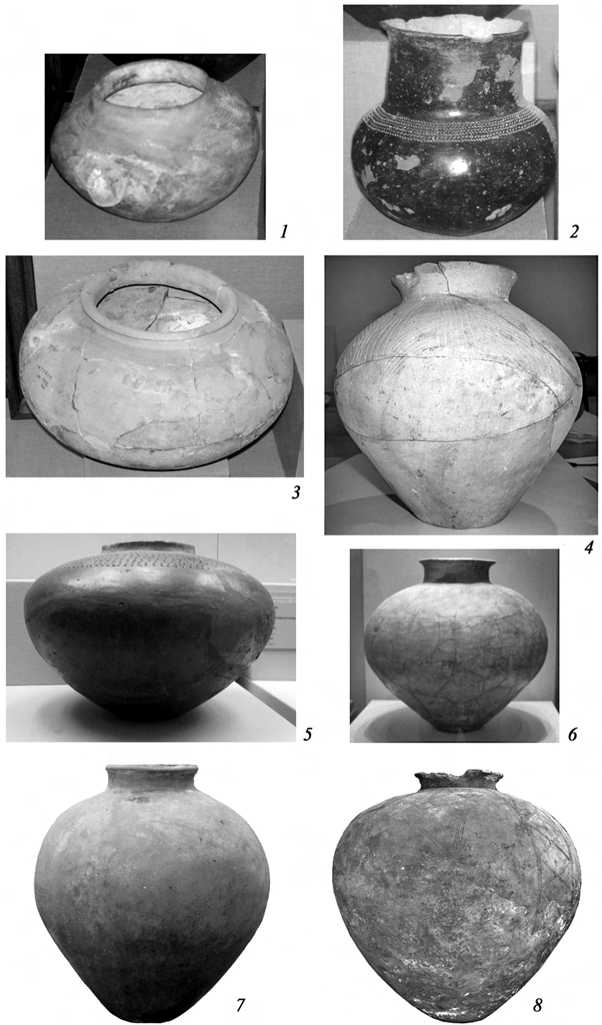

Примеси в тесте . Майкопские сосуды, изготавливаемые из чистой глины, могут иметь мельчайшие естественные примеси песка (рис. 3, 1, 2 ). Из искусственных примесей практиковалась дресва и иногда шамот. В качестве естественной примеси присутствует бурый железняк. Редко встречены сосуды из белой глины – каолина (рис. 2, 4 ).

Органические примеси представлены навозом, стеблями растений, соломой, веточным кормом. Выгорая, они оставляют после себя поры или щели.

На обломке лепного сосуда из Долинского поселения отчетливо проступает тканевая подкладка (Фонды Государственного Эрмитажа, № 1614/228). Это характерный признак керамики энеолита и раннего бронзового века Закавказья.

Обжиг сосуда, как отметила И. А. Гей, происходил при температуре не менее 800 градусов (Там же).

Обработка поверхности . Внешняя поверхность сосудов заглаживалась, лощилась, покрывалась ангобом или иной жидкой глиной. И. А. Гей зафиксировала лощение, которое проводилось по сухой основе (Там же).

Цвета горшков и мисок были в основном охристой палитры: красные, желтые (соломенные), оранжевые, коричневатые. В Закубанье Ю. Ю. Пиотровским отмечены зеленоватые круговые майкопские сосуды ( Галанина, Пиотровский , 1986. С. 5). Цвет майкопской керамики во многом зависел от степени обжига горшка и сорта глины: ожелезненной (красножгущейся) или слабоожелезнен-ной. Встречались также сосуды черного цвета. Однако особый колорит керамике МНО придают именно красно-охристые сосуды. Они являются одним из ее показателей именно как общности, независимо от вариантов. Для придачи сосуду красного цвета его могли натирать охрой (рис. 1, 2). След такого покрытия прослежен на венчике сосуда охристого цвета Галюгаевского поселения (рис. 4, 2 ). По этому признаку керамика МНО заметно отличалась от куро-араксской керамики и была более близка традициям цветовой гаммы лейлатепинской посуды.

При анализе способов конструирования А. А. Бобринским и И. А. Гей установлено, что майкопскими гончарами использовался емкостно-донный начин, т. е. тулово сосуда лепилось жгутиками от венчика к дну. Затем круглое дно могло уплощаться или оставаться сферической формы. Есть примеры приставного

Рис. 2. Сосуды новосвободненской группы и долинского варианта майкопско-новосвободненской общности

-

1, 5 – Новосвободная, курган 1 (раскопки Н. И. Веселовского); 2 – Новосвободная, курган 2 (раскопки Н. И. Веселовского); 3 – Бамутский могильник, к. 7, п. 2, сосуд с тремя ручками;

-

4, 7 – Иноземцево, находки из разрушенных курганов; 6, 8 – Иноземцево, 1976 г.

Цвет поверхности сосудов: 1, 3, 6, 8 – охристые красноватые и коричневатые тона; 2 – черный; 4 – белый; 5 – ярко-красный; 7 – малиново-красный

дна ( Кореневский , 1993. С. 70). Отмечено также приставное горло к сосуду. Керамика могла производиться с помощью круга, выполнявшего функцию РФК3. То есть сосуд мог заглаживаться на поворотном устройстве, профилироваться, подправлялся его венчик ( Бобринский , 1978. С. 191).

На основании диагностических форм керамики весь массив памятников, под которым Е. И. Крупнов и А. А. Иессен понимали майкопскую культуру, был подразделен на четыре варианта: галюгаевско-серегинский, псекупский, долинский и новосвободненский ( Кореневский , 2004) .

Такое деление МНО сразу же поставило вопрос о конкретном исследовании технологии каждого из типов в рамках выделенных вариантов. В целом, намеченная тема масштабна. Здесь мы коснемся только одного из ее аспектов.

Так называемая круговая керамика – одно из самых ярких проявлений материальной культуры племен майкопско-новосвободненской общности на Кавказе. О способах ее производства мы знаем сейчас не так уж много. В статье 1966 г. А. А. Бобринским и Р. М. Мунчаевым разбирался вопрос о круглых углублениях – отпечатках на дне плоскодонных сосудов долинского варианта МНО. Такие углубления были обнаружены на 12 сосудах небольших размеров позднего этапа майкопской культуры (долинского варианта). Следы показывали, что сосуд стоял неподвижно на горизонтальной поверхности. Он был к ней прикреплен и вращался вместе с ней на оси. После изготовления поверхность сосуд обливали жидким раствором ангоба красновато-коричневого цвета. Эта операция закрывала многие следы вращения.

Другим признаком вращения является повышенный рельеф на краю оттисков. Такие следы динамического вращения говорят именно о такой технологии и не являются свидетельством меток гончаров или непонятных значков на доньях горшков. Все это приводит к выводу, что майкопская керамика изготовлялась с помощью гончарного круга. О следах механического вращения могут также свидетельствовать параллельные бороздки на поверхности сосудов. Но их обнаружить непросто из-за дополнительной обработки поверхности керамики. Лучше всего бороздки наблюдаются под венчиком сосуда.

Можно предположить, что майкопский гончарный круг должен был иметь ось, закрепленную в каком-то неподвижном основании, а также рабочий диск со сквозным отверстием в его поверхности. Более конкретно описать его сложно. Следы такого рода есть не на всех сосудах. Отмечены случаи, когда отверстие замазывалось кусочком глины ( Бобринский, Мунчаев , 1966. С. 18). Реконструкция майкопского гончарного круга по форме похожа на ручной круг, посаженный на ось, которая крепилась к неподвижной плите. Подобное устройство из глины зафиксировано в Уре. Из какого материала делался майкопский круг, неясно. Следов дерева не обнаружено. Может быть, его изготовляли из глины? (Там же. С. 31).

Представленные выше данные получены при изучении посуды Бамутского могильника, относящейся к керамике долинского варианта МНО. В настоящее

Рис. 3. Керамика майкопско-новосвободненской общности

-

1, 2 – тесто без минеральных примесей (сосуды 1 класса), Галюгаевское поселение; 3, 4 – сосуд с тремя ручками (могильник Клады, к. 31, п. 5) и отпечаток на дне этого сосуда; 5, 6 – поселение Великент II, отпечаток на дне сосуда (по: Мунчаев и др ., 2010)

время число таких случаев увеличилось (рис. 3, 5, 6 ). В основном все они связаны именно с Центральным Предкавказьем ( Кореневский , 1993. С. 145. Рис. 39, 5, 8 ; 40, 2, 3 ).

Лишь один сосуд (явно долинского варианта) зафиксирован в комплексе погребения 5 кургана 31 могильника Клады – в богатейшем захоронении новосво-бодненской группы (рис. 3, 3, 4 ).

Сосуд с отпечатком оси поворотного устройства обнаружен также на поселении Великент II (рис. 3, 5, 6 ) ( Мунчаев и др. , 2010. С. 337). Углубление в дне сосуда несет все признаки использования вращения. Они выражены в бортике по краю отверстия и в четких концентрических окружностях – желобках внутри него. На дне углубления имеется выпуклина. Вероятно, это комок глины, которым заткнули углубление. По схеме А. А. Бобринского, такой след остался от динамического вращения, при котором сосуд был закреплен на поворотном устройстве и вращался вместе с ним вокруг неподвижного стержня ( Бобринский, Мунчаев , 1966. С. 14–22). Последний факт позволяет заметно расширить ареал такой технологии производства керамики на Кавказе. Но он еще не говорит, откуда конкретно такой способ изготовления посуды появился у майкопцев долинского варианта, если только его не занесли в Предкавказье мигрирующие керамисты с юга.

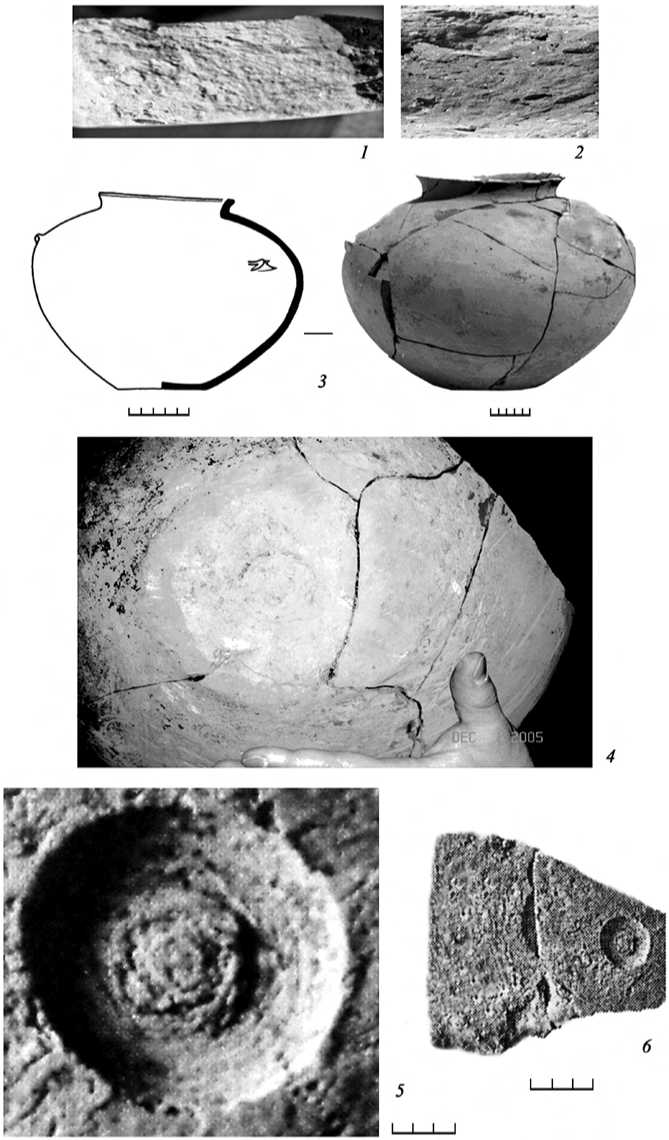

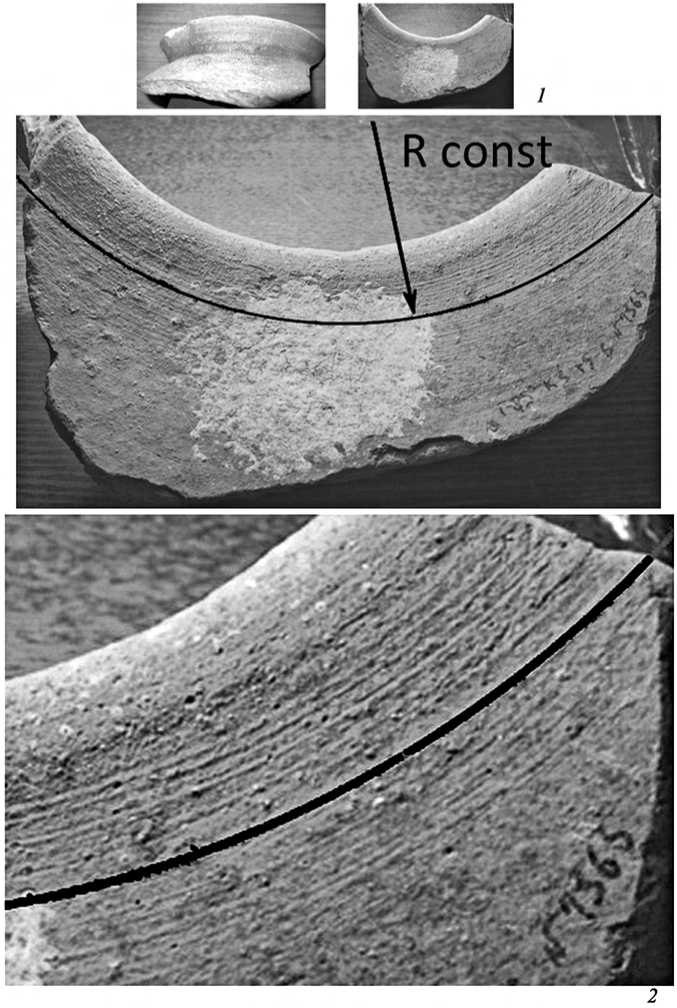

Наличие поворотных устройств хорошо документируется для керамики МНО долинского варианта. А как обстоит дело с круглодонной керамикой га-люгаевско-серегинского и псекупского вариантов? Можно ли предполагать, что для изготовления этих форм майкопской посуды также использовались поворотные устройства? Пока в пользу использования поворотных устройств могут свидетельствовать лишь строгая симметрия майкопских горшков и параллельные тонкие бороздки-следы на внутренней поверхности сосудов. Следы от механического вращения еще сырой формы были зафиксированы на охристом сосуде с чистым тестом Галюгаевского поселения (рис. 4, 1 ) На внутренней стороне тулова отчетливо виден след – широкая бороздка от механического поворота заготовки (рис. 4, 2 ). На венчике также прослеживаются правильные полосы от вращения этой детали (рис. 4, 1 ).

Для верификации предположения об использовании механических поворотных устройств майкопскими гончарами А. С. Кизиловым1 был произведен эксперимент по определению следов от вращения полого тела вручную – без фиксации оси вращения и при фиксированной оси вращения.

В начале эксперимента был изготовлен горшок, форма которого должна была напоминать круглодонный небольшой сосуд майкопской культуры. Задачи достичь полной идентичности формы и рецептуры теста с керамикой IV тыс. до н. э. не ставилось.

Для изготовления сосуда использована красная (красножгущаяся) сочинская глина, отобранная специалистом – керамистом-профессионалом. В нее добавлен шамот (красная и белая керамическая крошка). Глиняная масса в пластичном

Рис. 4. Галюгаевское поселение, керамика 1 класса

1 – сосуд со следом борозды правильной окружности на внутренней поверхности, ниже ребра горловины; 2 – сосуд с окрашенной охрой зоной ребра горла изнутри тулова. Цвет керамики красно-охристый состоянии была раскатана в тонкий плат (лист) толщиной до 4 мм с использованием скалки из дерева ровной цилиндрической формы. Скалка-палочка, которая природой превращена в ровный цилиндр, была подобрана на берегу р. Сочи. Тулово сосуда изготовлено по частям. Нижняя часть сделана путем накладки пластичного раскатанного глиняного теста на шаровидную основу.

Шаровидная основа получена путем изготовления матерчатого узла (сферы) Для этого использована стрейч-ткань2. Внутри она была заполнена песком для фиксации объема и придачи упругости. (В древности такой узел-основа мог быть изготовлен из шкуры животного, развернутой мехом вовнутрь. Внешняя поверхность такой формы была гладкой и отпечатков на глине не сохраняла).

Шаровидная основа, повернутая сферой вверх, была помещена в небольшую плетеную корзину, которая была установлена дном на камне так, чтобы с ней можно было совершать поворотные движения.

Следующим этапом изготовления сосуда стало наложение раскатанного листа глины на основу и его разглаживание на ней. Затем, поворачивая корзину, острым инструментом (ножом) лист глины был обрезан строго про «экватору» шаровидной основы и удален с нее.

Полученная полусфера по всей поверхности имела постоянную толщину 4 мм, как и любая раскатанная таким же методом лепешка, например – из пшеничного теста. Все это очень напоминало ровную толщину стенок майкопской качественной керамики, которой, на наш взгляд, невозможно добиться, используя прием выбивания сосуда по основе, так как мастеру трудно контролировать ровную толщину стенки сосуда.

После подсушивания глины на основе-болванке резким движением основа была перевернута. Под собственным весом радиус узла стал уменьшаться, и болванка свободно вышла из полусферы глиняного теста, не дав треснуть ту-лову будущего горшка.

После освобождения болванки все повторилось еще раз с другим куском глины. Он был раскатан на плоскости, наложен на основу-болванку и обрезан по «экватору» основы. В верхней полусфере было вырезано отверстие для горловины.

Полученные заготовки – полусферы – были совмещены. Венчик был изготовлен ленточным способом. В обоих случаях для соединения разных частей сосуда использовался соединительный жижель3. Подсушенное тулово дало небольшую просадку, что еще больше приблизило его к оригинальным формам майкопской керамики псекупского варианта МНО.

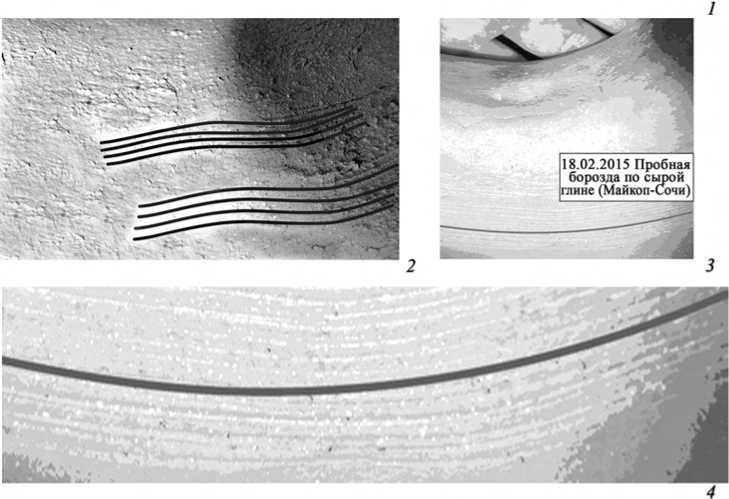

Применение поворотной основы – корзины – давало возможность подрабатывать форму сосуда, придавать ей строгую симметрию и исследовать следы, оставляемые на глине вследствие вращения разной интенсивности (рис. 6, 1 ).

Первый этап эксперимента с изучением следов вращения был связан с наложением линии строгой окружности на фотографию с сохранившимися следами вращения в теле керамического сосуда Галюгаевского поселения. Результат показал, что след вращения практически совпадает с идеальным геометрическим кругом. Внутренняя окружность венчика при этом не является концентрической окружностью в сравнении с имеющимися концентрическими окружностями следов механического вращения. Это говорит о том, что сосуд вращали уже после его первичного изготовления. То есть шла вторичная доработка горшка, вылепленного от руки.

Второй этап был связан с проверкой характера следов на сосуде.

В подсушенном виде была проведена вторичная доработка на вращающем устройстве (корзина) с осевой фиксацией корзины и без этой фиксации.

В начале приложения силы руки, вызывающей сдвиг сосуда, за счет мягкости руки внутри горшка происходит осевой сдвиг и синхронно с ним начинается вращение. Это приводит к образованию синусоидального заброса следов внутри сосуда, который виден на микросъемке внутренней стороны (рис. 6, 2 ).

Если же производить вращение за одно касание ладони при осевой фиксации сосуда (корзина фиксируется по центру осью вращения, притыкается колышком к неподвижной основе, когда корзина вращается на неподвижной оси с поворотом около 120°); то распределение сил резко меняется (рис. 6, 3,4 ).

Ось берет на себя нагрузку сил сдвига и прижима, а рука гончара работает только в противодействие силе вращения. Таким образом, образование борозды на сосуде внутри корпуса происходит без радиального смещения, что и позволяет получить такой ровный и длинный след как на рисунке (рис. 6, 3, 4 ).

Стоит отметить, что некоторые бороздки несколько смещаются визуально, но это результат фотосъемки в упор и некоторой неровности впадин на самом сосуде (рис. 5).

Таким образом, можно придти к заключению, во-первых, что полое тело круглодонной керамики можно было изготовить разными способами от руки и не только ленточным методом. Как конкретно? Для этого необходимы дополнительные эксперименты. Окончательная конфигурация сосуда осуществлялась с помощью механического вращения. Как выглядело это вращающееся устройство, сказать непросто. Возможно, его роль играла либо донная часть другого сосуда, куда ставили заготовку, либо плетеная корзина, закрепленная в донной части на камешке, либо деревянный или глиняный диск, посаженный на ось. Остается открытым вопрос, каким был шаг (прокрутка) механического вращения за одно касание рукой. Верхняя часть сосуда – горло и венчик – могли изготовляться отдельно и приставляться к уже готовому тулову, о чем уже было известно ранее.

В результате проведенного эксперимента авторы статьи считают, что можно констатировать использование поворотных устройств майкопскими гончарами для производства сосудов не только с плоским, но и с круглым дном, принимая во внимание следы вращения, оставленные под венчиком сосуда на его внутренней поверхности.

В этнографии гончарства примеры с изготовлением сосудов с круглым дном известны у аборигенов Филиппин ( Van der Leeuw , 1993). Вначале глина (сырье-заготовка) помещалась женщиной-гончаром на основу, которой могла быть деревянная доска, подставка или нижняя часть более крупного сосуда. Из куска сырья начиналась лепка нижней части тулова. Достигнув середины

Рис. 5. Галюгаевское поселение. Следы механического поворота на внутренней поверхности сосуда

Рис. 6. Экспериментальный сосуд

1 – форма сосуда; 2 – следы на внутренней поверхности от поворота сосуда рукой без оси вращения; 3, 4 – следы на внутренней поверхности сосуда от поворота сосуда с осью вращения тулова, заготовка помещалась на поворотное устройство – диск на оси, закрепленный на крестовине. Круглодонная заготовка крепилась на кругу с помощью обкладки ее глиной. Верхняя часть тулова наращивалась лоскутными лентами, так получалась закрытая сферическая форма. Венчик мог отгибаться. Или его делали отдельно, а затем прикрепляли к тулову. Окончательная доводка сосуда проводилась на поворотном устройстве.

Список литературы Об изготовлении керамики Майкопско-Новосвободненской общности и моделировании следов поворотного устройства

- Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы. М.: Наука. 272 с.

- Бобринский А. А., Мунчаев Р. М., 1966. Из древнейшей истории гончарного круга на Северном Кавказе//КСИА. Вып. 108. С. 14-28.

- Галанина Л. К., Пиотровский Ю. Ю., 1986. Культуры эпохи бронзы и раннемеотские погребения Келермесского могильника//Древние памятники культуры на территории СССР: Сб. науч. тр./Науч. ред. Г. И. Смирнова. Л.: Гос. Эрмитаж. C. 5-14.

- Канторович А. Р., Маслов А. А., 2009. Раскопки погребения майкопского вождя в кургане близ станицы Марьинской (предварительная публикация)//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа/Ред. А. Б. Белинский. Ставрополь: Наследие. Вып. IX: Археология. Краеведение С. 83-116.

- Кореневский С. Н., 1988. Два погребения майкопской культуры из Кисловодска//КСИА. Вып. 193. С. 88-90.

- Кореневский С. Н., 1990. Памятники населения бронзового века Центрального Предкавказья. М.: Наука. 174 с.

- Кореневский С. Н., 1993. Древнейшее оседлое население на среднем Тереке. М.: Знание. 167 с.

- Кореневский С. Н., 2004. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья. Майкопско-новосвободненская общность, проблемы внутренней типологии. М.: Наука. 246 с.

- Кореневский С. Н., 2013. О понятиях цивилизация, протоцивилизация и знаках на керамике в культурах Подунавья, Кавказа и Переднего Востока V-III тыс. до н. э.//КСИА. Вып. 230. С. 63-83.

- Мунчаев Р. М., Амиров Ш. Н., Магомедов Р. М., 2010. Восточный Кавказ и проблема Кавказско-Месопотамских связей в IV-III тыс. до н. э.//Исследования первобытной археологии Евразии: Сб. ст. к 60-летию чл.-корр. РАН, проф. Х. А. Амирханова/Ред. О. М. Давудов. Махачкала: Наука ДНЦ. С. 316-334.

- Van der Leeuw S. E., 1993. Giving the Potter a Choice: Conceptual aspects of pottery techniques//Technological Choices: Transformation in Material Cultures since the Neolithic/Ed. P Lemonnier. London; New York: Routledge. Р 232-288.