Об изменении деформации решетчатой пластинки диска зрительного нерва после декомпрессионных операций

Автор: Краковская Е.В.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 2 (40) т.12, 2008 года.

Бесплатный доступ

Анализируется изменение деформации решетчатой пластинки диска зрительного нерва после декомпрессионных операций, связанных с рассечением стенки склерального канала. Строится модель декомпрессионной операции как срез слоя склеры в области сопряжения с решетчатой пластинкой. Исследуется влияние геометрических параметров среза на относительный и абсолютный прогибы решетчатой пластинки. Показано, что после декомпрессионной операции меняется не только прогиб решетчатой пластинки, но и прогиб склеры в области сопряжения оболочек. Форма прогиба решетчатой пластинки становится более пологой, ее относительное значение уменьшается в результате утончения склеры. Однако абсолютный прогиб решетчатой пластинки увеличивается.

Биомеханика глаза, склера, решетчатая пластинка, внутриглазное давление

Короткий адрес: https://sciup.org/146215919

IDR: 146215919 | УДК: 531/534:

Текст научной статьи Об изменении деформации решетчатой пластинки диска зрительного нерва после декомпрессионных операций

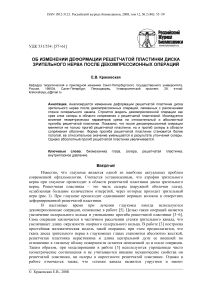

Известно, что глаукома является одной из наиболее актуальных проблем современной офтальмологии. Считается установленным, что атрофия зрительного нерва при глаукоме происходит в области решетчатой пластинки диска зрительного нерва. Решетчатая пластинка – это часть склеры (наружной оболочки глаза), ослабленная большим количеством отверстий, через которые проходит зрительный нерв (рис. 1). При глаукоме происходит сдавливание нервных волокон в отверстиях деформированной решетчатой пластинки.

В настоящее время при лечении глаукомы иногда используются декомпрессионные операции, описанные в работе [5]. Целью таких операций является увеличение склерального кольца и уменьшение прогиба решетчатой пластинки [3–6]. Сама операция заключается в частичном рассечении стенки зрительного канала, что увеличивает длину окружности опорного склерального кольца. В работе [3] построена простейшая математическая модель такой операции, при этом предполагается, что ткань диска зрительного нерва в глаукомных глазах становится абсолютно жесткой, решетчатая пластинка нерастяжима и длина центральной дуги ее внешней по отношению к глазному яблоку поверхности остается неизменной до и после операции. Таким образом, при моделировании в работе [3] используются упрощенные чисто геометрические соотношения и не учитываются никакие механические свойства ни решетчатой пластинки, ни склеры в окрестности решетчатой пластинки. Однако в работе отмечается также, что «стенки канала являются упругими и имеют

нерв

Рис. 1. Строение глаза тангенциальные механические напряжения… . Поэтому после выполнения продольного надреза стенки канала края надреза расходятся…» [3].

Современные прикладные программы позволяют построить механическую модель, позволяющую более точно оценить изменение деформации решетчатой пластинки диска зрительного нерва после декомпрессионных операций.

Материалы и методы

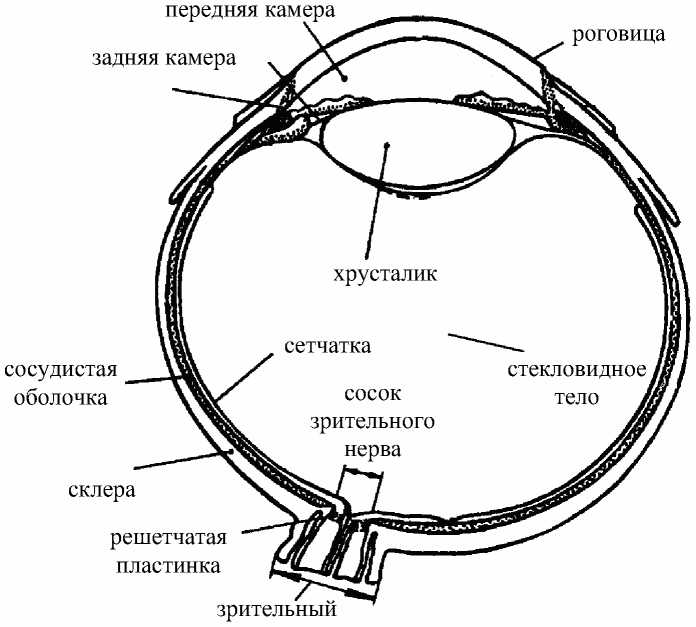

Глаз моделируется двумя сопряженными оболочками: склерой и решетчатой пластинкой. Декомпрессионная операция для снижения прогиба решетчатой пластинки моделируется как срез слоя склеры недалеко от точки сопряжения с решетчатой пластинкой. Строится трехмерная математическая модель в прикладном пакете ANSYS [2]. Для упрощения задачи рассматривалась полусфера с условиями шарнирного опирания на краях. Оболочки считаются трансверсально-изотропными и однородными, с одинаковым радиусом кривизны.

На участке склеры делается радиальный надрез определенной длины, глубины и удаленности от сопряжения с решетчатой пластинкой. Таким образом, данная модель учитывает изменение толщины участка склеры, что, в свою очередь, влияет на форму прогиба решетчатой пластинки и общий прогиб обеих оболочек.

Для сравнения результатов прогиба решетчатой пластинки после операции определен ее прогиб без учета среза склеры.

Результаты

Расчеты проводились для следующих параметров склеры и решетчатой пластинки: радиус кривизны обеих оболочек R = 12 мм, коэффициент Пуассона ц = 0,45, радиус решетчатой пластинки a = 1 мм, толщина склеры в окрестности склерального канала 1 мм, толщина решетчатой пластинки 0,25 мм [1, 2, 7]; модуль

Рис. 2. Прогиб сопряженных оболочек без операции

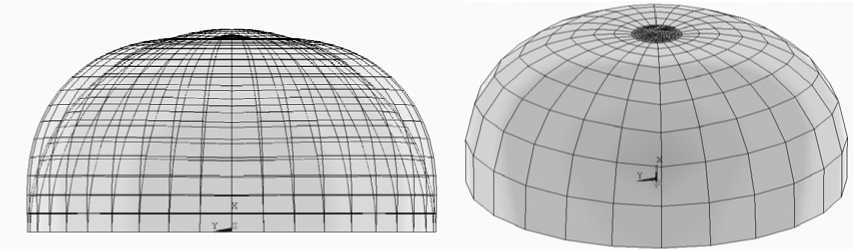

Рис. 3. Прогиб сопряженных оболочек после операции упругости решетчатой пластинки (как перфорированной пластинки) полагался в 10 раз меньше модуля упругости склеры пластинки и принимался равным 1,43 МПа [7]. Напряженно-деформированное состояние решетчатой пластинки и склеры определялось при различных значениях внутриглазного давления, в частности при нормальном внутриглазном давлении (P = 15 мм рт.ст.) и при повышенном (P = 35 мм рт.ст). Оболочки полагались однородными, трансверсально-изотпропными: EjE' = 20, G/G' = 5, где G = E/2(1 + ц).

Форма прогиба решетчатой пластинки без декомпрессионной операции представлена на рис. 2. (Прогиб в центре пластинки при P = 15 мм рт.ст. равен 0,0454 мм, при P = 35 мм рт.ст. – 0,1059 мм.)

Для начального моделирования декомпрессионной операции использовались некоторые данные из работ [1–4]. Считаем, что радиальный срез участка склеры характеризуется следующими геометрическими параметрами: глубина h , длина l , удаленность от точки сопряжения b . Прогиб решетчатой пластинки определялся как разница между прогибом в центре и прогибом на краях оболочки: w = W center - W edge cos a , где a — угол, определяющий край решетчатой пластинки (sin a = a/R ).

При расчёте с параметрами b = 2 мм, l = 7 мм, h = 0,16 мм прогиб решетчатой пластинки ( w ) составил 0,043 мм при нормальном внутриглазном давлении P = 15 мм рт.ст. и 0,10032 мм при повышенном давлении P = 35 мм рт.ст.

Таким образом, видим, что после среза слоя склеры относительный прогиб решетчатой пластинки уменьшился, а его форма стала более пологой. Однако следует заметить, что абсолютный прогиб в центре решетчатой пластинки увеличился с 0,0321 мм до 0,736 мм при P = 15 мм рт.ст. и с 0,0749 мм до 1,716 мм при P = 35 мм рт.ст.

Предложенная модель позволяет провести анализ влияния геометрических параметров среза склеры на относительный прогиб решетчатой пластинки.

Таблица 1

Прогиб решетчатой пластинки при изменении парам етра среза склер ы b

|

b , мм |

3 |

2 |

1 |

0,5 |

0,1 |

|

P = 15 мм рт.ст. |

0,04428 |

0,043 |

0,0396 |

0,04415 |

0,06473 |

|

P = 35 мм рт.ст. |

0,10398 |

0,10032 |

0,09438 |

0,10533 |

0,16194 |

Таблица 2

Прогиб решетчатой пластинки при изменении п араметра сре за склеры l

|

l , мм |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

P = 15 мм рт.ст. |

0,0208 |

0,00515 |

0,01867 |

0,02775 |

0,03211 |

0,0396 |

0,04405 |

|

P = 35 мм рт.ст. |

0,04819 |

0,01168 |

0,03722 |

0,04777 |

0,07491 |

0,09438 |

0,09808 |

Таблица 3

Прогиб решетчатой пластинки при изменении параметра среза склеры h

|

h , мм |

0,25 |

0,2 |

0,16 |

0,14 |

0,125 |

|

P = 15 мм рт.ст. |

0,00846 |

0,00527 |

0,00515 |

0,00704 |

0,00795 |

|

P = 35 мм рт.ст. |

0,01842 |

0,01097 |

0,01168 |

0,01544 |

0,01723 |

При уменьшении расстояния между срезом склеры и линией сопряжения оболочек ( b ) до 1 мм относительный прогиб решетчатой пластинки уменьшается, а абсолютное его значение увеличивается, что представлено в табл. 1 для параметров среза l = 7 мм, h = 0,16 мм.

При уменьшении длины среза ( l ) до 3 мм относительный прогиб решетчатой пластинки становится меньше, что представлено в табл. 2 для параметров среза b = 1 мм, h = 0,16 мм.

Видно, что при данных параметрах длина среза не очень существенно влияет на величину максимального прогиба. Положим в дальнейшем l = 3 мм.

В табл. 3 представлены результаты варьирования толщины среза склеры h при постоянных параметрах l = 3 мм, b = 1 мм.

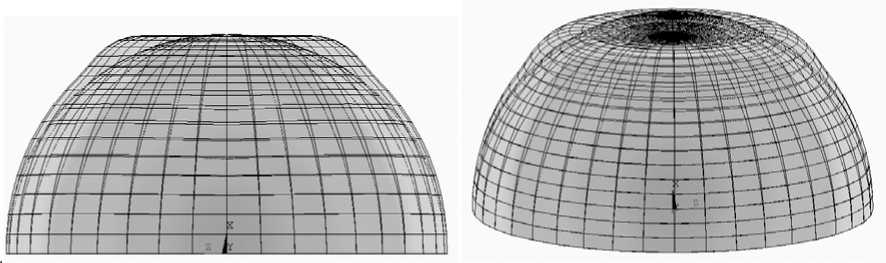

Согласно результатам, приведенным в табл. 3, минимальное значение прогиба решетчатой пластинки ( W ) достигается при значении толщины среза склеры 0,16 мм для внутреннего давления 15 мм рт.ст. и равно 0,00512 мм и при значении толщины среза склеры 0,2 мм для внутреннего давления 35 мм рт.ст. В этом случае W = 0,01097 мм. На рис. 3 представлен прогиб сопряженных оболочек с параметрами среза l = 3 мм, b = 1 мм, h = 0,2 мм, при которых прогиб решетчатой пластинки носит наиболее пологий характер под действием внутриглазного давления после декомпрессионной операции.

Обсуждения

Моделирование декомпрессионной операции в прикладном пакете ANSYS позволяет определять такие параметры среза склеры, при которых относительный прогиб решетчатой пластинки минимален. При принятых механических параметрах разница в величине относительных прогибов решетчатой пластинки составляет 80% для нормального внутриглазного давления (P = 15 мм рт.ст) и 90% для P = 35 мм рт.ст., в то время как абсолютный прогиб решетчатой пластинки в центре отличается в 5,1–5,5 раз. Задача рассматривалась и при других механических параметрах (для более жестких оболочек), но это не сказалось значительно на полученных результатах.

При построении численной модели операции в прикладном пакете ANSYS можно варьировать входные данные операции для поиска наименьшего прогиба решетчатой пластинки. Получаемые результаты говорят о снижении относительного прогиба решетчатой пластинки после операции и об изменении его формы – решетчатая пластинка становится более пологой, но это сопровождается увеличением реальной величины прогиба.