Об изучении диалектов крымских меннонитских поселений (по материалам архива В. М. Жирмунского)

Автор: Найдич Лариса Эриковна, Либерт Екатерина Александровна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 2 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Немцы-меннониты были одним из многочисленных этносов, населявших Крымский полуостров в начале прошлого века. Особый жизненный уклад, вера и язык существенно отличали их от других немецких переселенцев. Значительная роль в изучении фольклора и языка немецких колоний Крыма в 1920-1930-е гг. принадлежит выдающемуся ученому-германисту В. М. Жирмунскому, который вместе со своими учениками собрал большой немецкоязычный фольклорный и диалектологический архив, где есть, помимо прочего, часть лингвистических анкет, заполненных на языке меннонитов Plautdietsch (плотдич). Работа над архивом, который представляет собой большую научную ценность, позволит сделать выводы о диахронических процессах, которые шли в языке того времени, а также дает основания для возможного сравнения с актуальным положением дел в следующем исследовании.

Немецкие диалекты, нижненемецкий, меннониты, язык немцев-меннонитов, архив в. м. жирмунского

Короткий адрес: https://sciup.org/147220399

IDR: 147220399 | УДК: 81.112.2’ | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-2-26-39

Текст научной статьи Об изучении диалектов крымских меннонитских поселений (по материалам архива В. М. Жирмунского)

Изучение немецких поселений Крыма Диалектологический архив В. М. Жирмунского

Среди народов, населявших Крым с конца XVIII в. и до Великой Отечественной войны, точнее до конца августа 1941 г., были немцы-колонисты. Хорошо сохранившиеся в условиях изолированности от метрополии, их диалекты, фольклор и обычаи стали предметом пристального внимания германистов во второй половине 1920-х гг. Выдающийся филолог В. М. Жирмунский и его ученики, в том числе ставшие впоследствии замечательными германистами, профессорами ЛГУ, Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева (Сокольская), провели в период с 1926 по 1930 г. большую работу по сбору материала немецких диалектов на территории СССР. Два раза в год эта группа исследователей выезжала в экспедиции в немецкие колонии Ленинградской и Новгородской областей, на Украину, в Крым и на Кавказ, ср.: [Berend, Jedig, 1991. S. 113–150; Светозарова, 2006; 2013а; 2013б].

Активно изучая методы классической немецкой диалектографии и следуя методике Немецкого лингвистического атласа, В. М. Жирмунский подготовил анкету для немецких колоний России. При этом он использовал широко известный вопросник Венкера (Wenker-Sätze), который дополнил 11 блоками вопросов для выявления основных признаков в фонологии, грамматике и лексическом составе диалектов (всего 200 слов). Такие анкеты были направлены в многочисленные немецкие колонии юга СССР с просьбой заполнить (перевести) предложения и слова опросника с литературного немецкого на родной для информанта диалект. Анкеты обычно заполнялись школьными учителями, часто с помощью жителей села. В результате было собрано более тысячи анкет; они охватывали практически весь юг бывшего Советского Союза – Крым, Кавказ, Ставрополье, Мелитополь, Николаев, Одессу, Конотоп, Кривой Рог, Волынь, Коростель, Херсон, Мариуполь, Днепропетровск.

Работа над этим материалом, который В. М. Жирмунский считал чрезвычайно важным как с фактической, так и с методологической точки зрения, была прервана в 1930-х гг. в результате репрессий советских немцев и изучавших их исследователей. Лингвистический и фольклорный архив В. М. Жирмунского в Санкт-Петербурге проливает свет на материалы, которые ученый не успел опубликовать. Детальная обработка этих архивов была начата в последнее десятилетие 1 [Смирницкая, 2000; Найдич, Светозарова, 2013; Светозарова, 2013a; Пузейкина, Светозарова, 2011]. Эта работа постоянно продолжается.

Как диалектологические анкеты, так и фольклорные материалы 2 из архива Жирмунского – бесценный в научном отношении источник, позволяющий не только уточнить состояние немецких колониальных островных говоров на территории СССР в 1920–1930-е гг., он дает лучшее понимание диахронических процессов в языке, в частности процессов диалектных взаимодействий (об этом см. также теорию первичных и вторичных признаков, выдвинутую В. М. Жирмунским (1929) [Жирмунский, 1976. С. 507–516]). Большинство материалов по крымским диалектам (папка 392 в архиве В. М. Жирмунского) относится к верхненемецким говорам (пфальцские, гессенские, северно-эльзасские и др.). Однако среди этих анкет найдены и относящиеся к особому нижненемецкому диалекту – к диалекту меннонитов Plaut-dietsch 3.

Если лингвистическая структура верхненемецких островных диалектов Крыма и их возможные языковые трансформации в большей или меньшей степени известны из публикаций В. М. Жирмунского [Жирмунский, 1976], то меннонитские диалекты в Крыму не были им подробно изучены. Сегодня лингвистические исследования расшифрованных анкет могут быть проведены на фоне имеющихся описаний языка меннонитов в СССР, созданных во второй половине XX в. [Jedig, 1966; Авдеев, 1967; Валл, 1974; Гринева, 1979; Kanakin, Wall, 1994; Klassen, 1993; Nieuweboer, 1998]. Кроме того, возможно сравнение архивных лингвистических данных с диалектами, сохранившимися сегодня на территории Сибири и Казахстана, а также в Канаде и странах Южной Америки (Парагвай, Белиз и др.).

Крымские меннонитские колонии. Краткий исторический обзор

Первые немецкие переселенцы на территории Крыма появились в конце XVIII – начале XIX в. в ходе освоения южных земель Российской империи. К 1805 г. было зарегистрировано семь немецких колоний, три из которых были в Симферопольском уезде и четыре – в Феодосийском. На протяжении XIX в. наблюдался рост численности переселенцев и улучшение их благосостояния; в результате возникали многочисленные дочерние колонии. В 1921 г. была создана Крымская Автономная Республика в составе РСФСР, существовавшая до 30 июня 1945 г. В результате объединения ряда сел по национальному признаку были образованы национальные сельсоветы. К концу 1925 г. из 345 сельсоветов Крымской АССР 29 были немецкими.

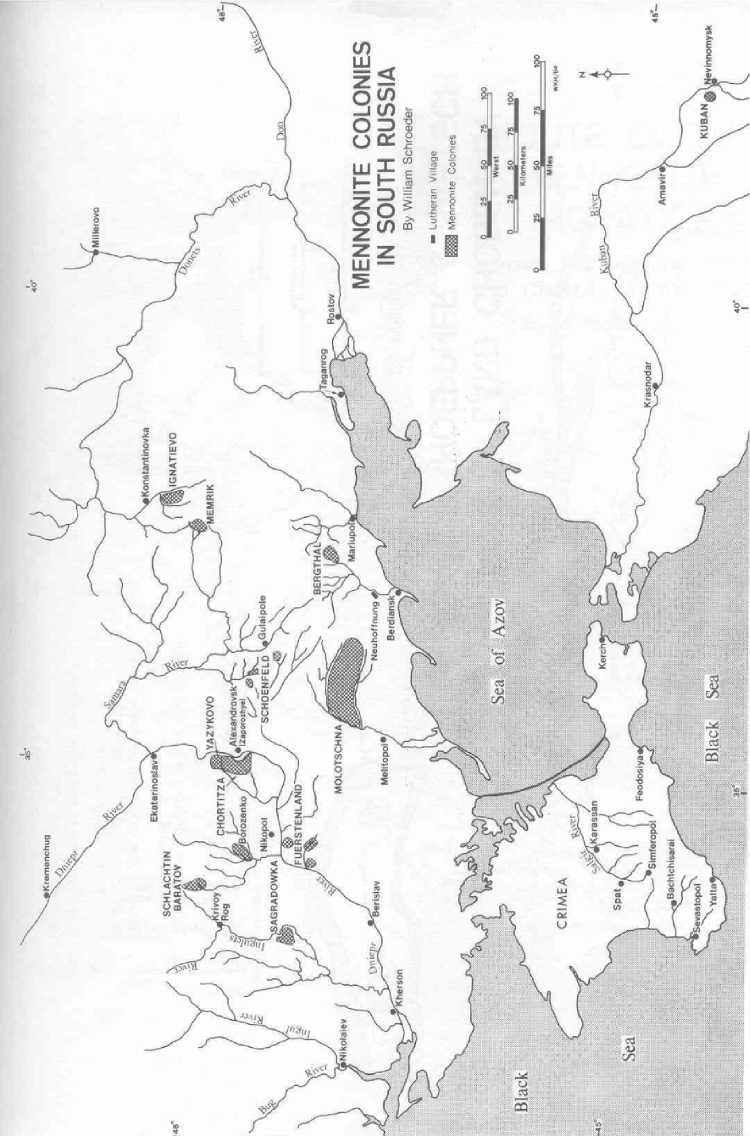

Что касается меннонитов 4, то их переселение на территорию Российской империи длилось начиная с 1789 г. и до 70-х гг. XIX в. Причиной их эмиграции из области в низовьях Вислы, где они жили около двух с половиной веков и где сформировался их диалект, было преследование со стороны прусского правительства, начавшееся после раздела Польши, когда область их проживания отошла к Прусскому королевству. Первые меннонитские колонии на территории Российской империи появились на острове Хортица на Днепре (Altkolonie), а затем, несколько позже, на реке Молочная (Neukolonie). В результате роста населения из этих первичных (материнских) колоний формировались новые (дочерние). Меннонитские дочерние поселения возникли вблизи Мариуполя, на Дону, в Крыму, на Волге, на Северном Кавказе, в Оренбургской области. Важный меннонитский центр возник в Александровском (Мариупольском) уезде Екатеринославской губернии, куда переселились меннонитские семьи из Хортицы (см. рисунок).

В истории меннонитов, переселившихся из молочанских колоний в Крым, большую роль сыграл известный ученый-биолог Х. Х. Стевен, купивший имение Карасан в 50 км от Симферополя, и его сын. В 1862 г. здесь появились первые арендаторы-меннониты. С 1874 г. земли имения Карасан официально перешли в собственность 28 поселенцев меннонитов. Здесь были открыты меннонитское училище, женская школа, издавался «Меннонитский листок» ( Mennonitenblatt ). Другим центром меннонитской культуры в Крыму было село Спат. Обе эти колонии стали образцами ведения сельского хозяйства и центрами духовной культуры братских меннонитов [Черказьянова, 2007].

Меннониты занимались в основном земледелием. По сравнению с другими группами немцев они достигли более высокого экономического и культурного уровня. Приведем лишь один пример из истории. Члены государственной комиссии, проехавшие по Кулундинской степи с целью ревизии после Столыпинской реформы, отмечали: «Наиболее культурную и зажиточную часть Кулундинской степи представляют немцы, особенно немцы-меннониты». Меннониты имели право получения ссуд, что гарантировало их хорошее материальное положение. «Но материальный фактор не был единственной и решающей причиной их благополучия, – отмечали члены комиссии. – Немцы постоянно изучали окружающую их природу, климат. Они проводили опыты, эксперименты с растениями и находили наиболее эффективные способы ведения хозяйства» [Матис, 2003. C. 56]. Наряду с земледелием у меннонитов было развито скотоводство, преимущественно овцеводство; они разводили также рогатый скот и лошадей. Историк С. Д. Бондарь писал в 1916 г.: «Хозяйство у меннонитов поставлено образцово. Значительное количество лошадей и крупного рогатого скота, применение в хозяйствах различных земледельческих машин и орудий, составляющих нередко последнее слово сельскохозяйственной техники, свидетельствует об экономическом довольстве и благосостоянии, господствующих в меннонитских поселениях» [Бондарь, 1916. С. 66]. Меннониты основывали заводы (винокуренные, суконные, кирпичные, черепичные и др.), фабрики и мельницы [Венгер, 2009. С. 123–145, 267–348]. Несмотря на жесткую, а иногда и откровенно запретительную политику административных органов по отношению к меннонитам, сформировалась и система школьного обучения. По итогам переписи 1897 г., среди меннонитов в Европейской России было 65,9 % грамотных, в Средней Азии – 69,1 % (72,9 % мужчин и 65,25 % женщин) [Черказьянова, 1999].

При Советской власти меннониты подвергались репрессиям как в ходе раскулачивания, так и в ходе борьбы с религией 5. Типичной представляется история уже упоминавшегося выше села Карасан в Крыму, в котором, даже по официальному отчету 1925 г., царили благосостояние и взаимопомощь. Как указывает И. В. Черказьянова, «сначала зажиточные семьи были раскулачены и сосланы на Урал, а с началом войны все были депортированы в Казахстан» [2007. С. 111]. Широко развернувшиеся репрессии и выселение в конце 1920-х и в 1930-х гг., которые позже стали сопровождаться расстрелами, продолжались на протяжении всего предвоенного десятилетия (cм. также: [Реабилитированные историей…, 2004]).

Колонии меннонитов на юге России [Schroeder, Huebert, 1990. S. 21]

Mennonite colonies in southern Russia [Schroeder, Huebert, 1990. S. 21]

Эмиграция меннонитов за океан началась уже в 70-е гг. XIX в. Многим из них удалось уехать в 1920-е гг. С началом войны, в августе 1941 г., немецкое, в том числе меннонитское, население Крыма было депортировано в отделенные области СССР. В сентябре 1943 г. 30 000 меннонитов навсегда покинули Россию, буквально спасаясь бегством на Запад [Penner et al., 1984. С. 120] 6. Это знаменовало собой закат меннонитской культуры на юге России, в частности в Крыму.

Сегодня «российских меннонитов» можно найти в Канаде, в США, в Уругвае, в Парагвае, в Мексике, Белизе и в ряде других стран. В последние десятилетия шла их эмиграция из России и Средней Азии в Германию. Меннониты проживают в селах Сибири, Алтайского края, а также в среднеазиатских республиках бывшего СССР.

Язык (диалект) меннонитов Plautdietsch

Общий обзор

Одной из ярких черт меннонитской идентичности является их язык, который они сами называют Plautdietsch (произносится в зависимости от говора пло ( у ) тдич или плаутдич ). Время его основного формирования, очевидно, приходится на период проживания меннонитов в низовьях Вислы. Но окончательное оформление этого идиома произошло на юге России (Украина, Хортица), где складываются два основных диалекта плотдич – хортицкий и моло-чанский, которые имеют незначительные фонетические различия, существующие по сей день. Так, в хортицком диалекте сохранялось n в конце слова после редуцированного гласного, в молочанских диалектах этот сонант отпадал ( räden / räde – нем. reden ‘говорить’); в мо-лочанском отсутствовала палатализация u , характерная для хортицкого ( Hus / Hüs – нем. Haus ‘дом’).

Плотдич относится к прусскому типу нижненемецких диалектов и имеет сходство с немецкими говорами, существовавшими до Второй мировой войны в области около Данцига – Гданьска (die Danziger Nehrung), в настоящее время Польша [Moelleken, 1987]. Однако некоторые фонологические особенности, в первую очередь в сфере консонантизма (особый ряд палатальных согласных), являются, по всей вероятности, специфическими для этого идиома, и их сочетание глубоко оригинально [Quiring, 1985. S. 42; Tolksdorf, 1985. S. 327–328; Кanakin, Wall, 1994. S. 21]. Вокализм имеет сложный характер, в его составе преобладают долгие гласные и дифтонги разных типов [Каnakin, Wall, 1994. S. 4]. В своей именной и глагольной морфологии этот язык близок к немецкому и его диалектам.

Язык меннонитов стал символом религиозной, а отчасти и социально-культурной общности его носителей; для него характерна гомогенность – сохранение свойственных ему признаков в условиях разных контактов, в разных странах и даже на разных континентах. Обычно меннониты разных стран понимают друг друга. Контактные с ним языки (польский и кашубский, затем русский, украинский, а также для диалектов отдельных общин английский, испанский и др.) оказали влияние на плотдич в основном лишь в области лексики [Thiessen, 1963. S. 162–199]. Так, встречаются отдельные заимствования из прусского (балтийского) языка: Kujjel (нем. Eber ) ‘боров’, Kunta (нем. Wallach ) ‘жеребец’ [Siemens, 2012]. Плотдич сохраняет большой пласт лексики фризско-нидерландского происхождения, например: Meiw (нем. Ärmel ) ‘рукав’, Varjoa (нем. Frühling ) ‘весна’ и др. В целом западно-прусское ядро плотдич сохраняется, и идиом продолжает развиваться на разных континентах как нижненемецкий этого типа.

Рассматриваемые анкеты из архива В. М. Жирмунского отражают интересный период в развитии этого языка (конец XIX – начало XX в.), когда усилилось смешение диалектов разных колоний – в первую очередь, в дочерних селах. Однако языковые изменения были вызваны не только языковой интерференцией, но и закономерными автохтонными процесса- ми. Так, учитель Франц Ханцен из колонии Милорадовка (Кривой Рог), образовавшейся как выселок из Хортицы, указывал в примечании к анкете В. М. Жирмунского, что n в конце глагола постепенно исчезает в речи всех информантов и, возможно, вскоре исчезнет совсем. Многие колонии в Крыму были смешанными – лютеранско-меннонитскими, например: Са-банчи, Сарыбаш-Майнфельд, Филиппсталь и др. В таких случаях о языковой интерференции между плотдич и соответствующим верхненемецким диалектом говорить не приходится и по лингвистическим причинам, и в результате изолированности религиозных общин. В качестве общего языка (койне) служил литературный немецкий, которому обучали в школе. Тем не менее и в этих случаях нельзя предполагать полного отсутствия языковых контактов, хотя бы на уровне лексики. Пока что мы можем привести только один пример: слово Feld в 38-й фразе Венкера почти во всех анкетах – как верхне-, так и нижненемецких – переводится заимствованием из русско-украинского степь: Stepp, Stap.

Данные меннонитских анкет из Крыма в целом не отличаются от тех, которые были получены в результате расшифровки материала колоний из Кривого Рога и Херсона [Naiditsch, 2015. S. 331]; в настоящее время расшифровано 54 анкеты на плотдич, в числе которых есть анкеты из двух крупных крымских колоний меннонитов – Карасан (Симферопольский район) и Спат (Евпаторийский район), а также из других, меньших по размеру – Блюменхоф, Нико-лайталь, Сарона и др.

Мы не ставим далее своей целью подробно представить весь материал анкет, но хотели бы осветить некоторые языковые факты (прежде всего, фонологического характера), а именно: палатальные согласные и их отображение в анкетах; процесс дифтонгизации краткого /a/ и появление новой фонемы /ɔ:/; спонтанная палатализация долгого /u:/ с дальнейшим закреплением новой фонемы /y:/.

Палатальный ряд согласных и его отражение в анкетах

Яркой чертой языка меннонитов является ряд палатальных согласных, что, как нам представляется, исторически связано с его ингвеонскими, прежде всего англо-фризскими чертами. Хотя диахроническое объяснение этого явления расходится у разных исследователей (см., например: [Siemens, 2012. S. 96]), нам кажется наиболее убедительной точка зрения, представленная в [Kanakin, Wall, 1994. S. 16; Nieuweboer, 1998. S. 20–21], согласно которой речь идет о самостоятельном развитии в рамках фризско-английского языкового типа. Ср. хотя бы плот. brid’ и англ. bridge ‘мост’, плот. t’oat’ и англ. church ‘церковь’, в противоположность нем. Brücke , Kirche . В языке меннонитов палатальный ряд представлен пятью фонемами: /t’/, /d’/, /n’/, /j/, /ҁ/, причем последние две функционально отличаются от ряда /t’/, /d’/, /n’/; эти согласные имеют следующие исторические источники.

Фонема /t’/ восходит к /k/ и была первоначально его аллофоном в позициях в соседстве гласных переднего ряда – либо непосредственно, либо перед и после сонанта. Фонологиза-ция аллофона произошла под влиянием нескольких фонологических, а отчасти и морфологических факторов [Kanakin, Wall, 1994. S. 16–17]. Ср. примеры: /za:t’/ (нем. Säcke ) ‘мешки’, /t’oɐt’/ (нем. Kirche ) ‘церковь’. Фонема /d’/ восходит к геминате gg после /i/ (включая /i/ < [y]): /lid’ǝ/ (нем. liegen ) ‘лежать’, /brid’/ (нем. Brücke ) ‘мост’. Историческим источником фонемы /n’/ являются сочетания фонем nd , ng после гласных переднего ряда в конце слова или в интервокальной позиции: /vɛn’/ (нем. Wände ) ‘стены’, /ɛn’/ (нем. Ende ) ‘конец’.

В анкетах для обозначения мягкости на письме информантам требовалось использовать комбинацию согласного с j: tj, dj, nj: Tjarw (нем. Körbe), wii brinje (нем. wir bringen) ‘мы принесем’, Briidj (нем. Brücke) ‘мост’. Таким образом, j считался информантами показателем «мягкости», а симультанный признак как бы выделялся в отдельную букву. Другой вопрос, связывалась ли палатальная фонема в сознании информантов с «к» или с «т». Анкеты дают примеры обоих типов написаний: ekj / etj ‘я’, Kinja / Tinja ‘дети’, Kjoak / Tjoatj ‘церковь’, Malkj / Maltj ‘молоко’, Kjapja / Tjapja ‘головы’. Существует мнение, что здесь сказывается различие говоров Хортицы (там согласный якобы ближе к [k’]) и молочанского диалекта (там скорее [t’]). Эта точка зрения нуждается в проверке; материалы анкет едва ли ее подтверждают. Так, в некоторых анкетах Херсонской и Луганской областей информанты непосредственно указывают на сходство kj с русским ть.

Что касается фонемы /d’/, то ее отражение как dj иногда чередуется с написанием gg , ср. Brigg ‘мост’, в анкете из колонии Спат в Крыму. Аналогично указанным выше написаниям фонема /n’/ чаще всего отражается как nj : binji (нем. binden ) ‘связывать’. При этом, очевидно, часто происходила гуттурализация nd > ng > /ŋ/: jibungi ‘ gebunden ’ (Part. Perf. от binji ‘связывать’).

Дифтонгизация краткого [a] с дальнейшей монофтонгизацией и переходом в новую фонему [ɔ:]

В области вокализма одним из ярких примеров исторических изменений может служить развитие краткого [а] в закрытом слоге. В анкетах В. М. Жирмунского это слова, соответствующие немецким das ‘это’, Mann ‘мужчина’, alle ‘все’, anders ‘по-другому’, fasten ‘поститься’, Kasten ‘ящик’, Haspel ‘катушка’, Hand ‘рука’, Wand ‘стена’ и некоторые другие. Краткий а здесь дифтонгизовался (за исключением позиции перед заднеязычным и перед r ). В анкетах Крыма этот звук записан преимущественно как au.

Карасан: daut , Maun , aundri , Haund , Waund , Kaum .

Александровка: daut , Maun , Haunt , Waunt , Kausti , fausti .

Спат (Евпаторийская обл.): daut , Maun , Haunt , Kraump.

Инновация, которая прослеживается в анкетах в форме колебаний в написаниях, отражает новое звучание этого дифтонга, который начинает произноситься сначала как [ou]. Так, в одной из анкет (Луганск, Украина) встречаются написания Maun , Haund и wout , Wound . Дальнейшая инновация в судьбе этого дифтонга – появление на его месте долгого /ɔ:/. Например, в анкете колонии Тиге (Высокополье, Херсонская обл.) рядом с записями daut , Maun , aundri , aula встречаются и Hond , Wond , что вряд ли можно считать ошибками или неточностью записи. На мысль о том, что здесь перед нами действительно инновация и что в диалектах плотдич произошла лабиализация дифтонга [au] с последующей монофтонгизацией, наводит материал современного языка [Kanakin, Wall, 1994. S. 5; Nieuweboer, 1998, S. 29]. В языке современных носителей, проживающих в Сибири (деревни Неудачино (Новосибирская обл.), Миролюбовка, Солнцевка (Омская обл.), Протасово (Алтайский край) и др.), этот гласный звучит как [ɔ:]: [dɔ:t] (нем. das ) ‘это’, [mɔ:n] (нем. Mann ) ‘мужчина’, однако порой непоследовательно, например, для нем. was ‘что’ – как [wɔ:t] и [wɔut]. К. Брандт, изучавший язык меннонитов в Мексике, отмечает открытый долгий [ɔ:] в таких случаях как основной вариант [Brandt, 1992. S. 43–56]. Можно предположить, что в примерах анкет мы наблюдаем отражение монофтонгизации [au] – [ɔu] – [ɔ:] с дальнейшим закреплением статуса [ɔ:] как отдельной фонемы – процесса, который присутствовал в языке того периода спорадически, не регулярно.

Факты спонтанной палатализации долгого [u:] с дальнейшим закреплением новой фонемы /y:/

Характерная для говора Хортицы так называемая спонтанная, т. е. не зависящая от позиции в слове, палатализация долгого /u:/, кроме как перед k и x , хорошо представлена в анкетах меннонитов юга Украины. Ср. примеры из колонии Орлов Херсонской обл.: Hüs (нем. Haus ) ‘дом’, lüd (нем. laut ) ‘громко’, büi (нем. bauen ) ‘строить’, Mür (нем. Mauer ) ‘стена’, Frü (нем. Frau ) ‘женщина’. В результате в вокалической системе появляется фонема /y:/, представленная и во многих дочерних колониях. Согласно материалам архива В. М. Жирмунского, географическое распределение этого явления неоднозначно: наблюдается своего рода чересполосица. Так, в анкетах крымских меннонитов встречается и Frü , и Hus (колония

Сарона, Феодосийский район). В современных диалектах меннонитов Сибири наблюдается устойчивая палатализация: /dy:/ (нем. du ) ‘ты’, /hy:s/ (нем. Haus ) ‘дом’, /ly:t/ (нем. laut ) ‘громко’.

Заключение

Изучение диалектологического архива В. М. Жирмунского представляет собой важную задачу для германистов. Среди материалов архива, собранных в конце 1920-х гг., важнейшее значение имеют заполненные носителями диалектов анкеты. Работа В. М. Жирмунского и его учеников над этими материалами была прервана из-за репрессий, которым подверглись и российские немцы, и изучавшие их исследователи. Большинство анкет остались необработанными, но были сохранены благодаря вдове ученого Нине Александровне Жирмунской. В. М. Жирмунский успел изучить многие верхненемецкие диалекты колоний Крыма, в которых сам исследователь и его ученики вели непосредственные записи и общались с информантами в ходе диалектологических экспедиций [Светозарова, 2013а; 2013б]. Но нижненемецкие диалекты меннонитов, представленные во многих южных регионах – Херсон, Кривой Рог, Луганская область, а также Крым, – остались неизученными. В центре нашего внимания в данной статье анкеты из крымских менонитских колоний – их меньше, чем мен-нонитских анкет в некоторых других регионах, но при этом они представляют большую научную ценность.

В. М. Жирмунский писал: «Изучение говоров поселенцев представляет для лингвистики большой интерес не только с фактической стороны – как описание говоров, до сих пор почти не исследованных, но также и с точки зрения принципиальной, методологической» [Жирмунский, 1976. С. 402]. Изучение диалектных смешений как в материнских колониях, так и в выселках из них, показывает общие закономерности взаимодействия языков, что изучалось Жирмунским на материале пфальцских, гессенских и швабских островных диалектов. Среди меннонитских говоров, которые исследователи не успели изучить с точки зрения проблематики, поднятой В. М. Жирмунским, судя по материалам архива, также наблюдались взаимодействия разных диалектов, прежде всего хортицких и молочанских в дочерних колониях. Однако представляется, что меннонитские диалектологические анкеты демонстрируют и следы автохтонного развития диалектов.

Подробнее мы рассмотрели несколько фонологических явлений в диалектах меннонитов: систему палатальных согласных, монофтонгизацию дифтонга /au/ с дальнейшим закреплением новой фонемы /ɔ:/, переход /u:/ в /y:/ – так называемая спонтанная палатализация.

Дальнейшая перспектива исследований – не только обработка меннонитских анкет из других регионов юга СССР в архиве В. М. Жирмунского, но и сравнение полученных данных с современным состоянием дел в языке меннонитов Сибири.

Received

15.12.2019

Список литературы Об изучении диалектов крымских меннонитских поселений (по материалам архива В. М. Жирмунского)

- Авдеев И. Е. Фонетическая система нижненемецкого говора Алтайского края в ее историческом развитии // Авдеев И. Е. Германские языки / Отв. ред. В. Я. Плоткин. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1967. С. 84-118.

- Бондарь C. Д. Секта меннонитов в России (в связи с историей немецкой колонизации на юге России). Очерк. Петроград: Тип. В. Д. Смирнова, Екатерининский кан., № 45, 1916. URL: http://family.rempel.pro/bibl/bondar.pdf

- Валл Г. И. Словообразовательные модели нижненемецкого говора Омской области: Авто реф. дис. … канд. филол. наук. Калинин, 1974. 24 с.

- Венгер Н. В. Меннонитское предпринимательство в условиях модернизации юга России: между конгрегацией, кланом и российским обществом (1789-1920).

- Днепропетровск: Изд-во Днепропетр. нац. ун-та, 2009.