Об этнокультурном соотношении поселений скифской и сарматской эпох в донской лесостепи (результаты сопоставления керамических комплексов)

Автор: Разуваев Ю.Д.

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. В статье сопоставляется лепная глиняная посуда кухонного назначения с поселений V–III вв. до н.э. и I–III вв. н.э., расположенных в лесостепной части бассейна р. Дон. Такого рода исследование осуществлено впервые с целью определения возможной связи разновременных социумов. Методы. Анализируемая выборка включает, соответственно, 107 и 33 горшковидных сосуда. Проведено компьютеризированное сравнение их масштабированных к единой высоте профилировок, рассчитаны коэффициенты сходства форм. Также сопоставлены петрографические данные о формовочных массах 40 керамических образцов, происходящих с городища скифо-сарматского времени у с. Верхнее Казачье. Анализ. Установлено, что 19 горшков начала н.э. (58 % от числа рассмотренных) имеют близкие аналогии среди 33 сосудов скифского времени (31 %). Коэффициенты сходства тех и других составляют от 95 до 97 %. Большинство других горшков характеризуются чуть меньшими коэффициентами. При изготовлении обеих групп керамики использовались многокомпонентные рецептуры составления формовочных масс. Две из них совпадали по составу искусственных примесей, пять различались. Результаты. Сравнительный анализ по морфологическим и технологическим параметрам показал тесную связь разновременных керамических комплексов. Гончарная продукция сарматского времени в подавляющем большинстве случаев была изготовлена с соблюдением традиционных пропорций и профилировок на основе более древней технологии. Существующие археологические свидетельства позволяют предполагать, что передачу традиций керамического производства обеспечили группы оседлого населения, обитавшие в донской лесостепи в разделявшие эпохи два-три столетия.

Лесостепное Подонье, скифская и сарматская эпохи, поселения, лепная керамика, сопоставительный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/149148403

IDR: 149148403 | УДК: 902/904 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2025.2.2

Текст научной статьи Об этнокультурном соотношении поселений скифской и сарматской эпох в донской лесостепи (результаты сопоставления керамических комплексов)

Цитирование. Разуваев Ю. Д., 2025. Об этнокультурном соотношении поселений скифской и сарматской эпох в донской лесостепи (результаты сопоставления керамических комплексов) // Нижневолжский археологический вестник. Т. 24, № 2. С. 26–39. DOI:

Лесостепное Подонье насыщено памятниками оседлости раннежелезного века. Прежде всего, это городища и селища VI– III вв. до н.э., систематически изучающиеся с середины прошлого столетия. Те, что концентрируются на Среднем Дону, включены П.Д. Либеровым [1965] в культуру, входящую в круг скифоидных (скифообразных) древностей восточноевропейской лесостепи [Петренко, 1989]. Лет 40 назад стали известны поселения I–III вв. н.э., впервые выделенные А.П. Медведевым, опиравшимся на материалы им же открытых сарматских курганных могильников [Медведев, 1990, с. 168–180]. На сегодня в бассейне Дона, преимущественно Верхнего, таковых открыто и исследовано раскопками немало [Медведев, 2008, рис. 53]. Исследователи называют их по-разному: поселения сарматского времени [Медведев, 2008], позднескифские [Обломский, 2020] либо постскифские [Бирюков, 2020]. Тем не менее единодушно связывают с потомками населения скифской эпохи исходя, прежде всего, из значительного сходства поселенческой лепной керамики обоих хронологических периодов.

Если судить по фрагментам, то действительно, кухонные сосуды того и другого времени нередко не имеют заметных отличий. Как правило, они похожи и по облику внешней поверхности, и по видимым примесям в глине. Доминирующим видом орнамента являются одинаковые пальцевые защипы по венчику. Есть и целые экземпляры гончарных изделий, аналогичные по форме и орнаментации [Медведев, 2008, рис. 41, 44; Разуваев, 1998, рис. 8].

Однако до сих пор систематического сопоставления разновременных керамических комплексов не производилось, все суждения относительно их подобия основаны сугубо на визуальном восприятии. При таком раскладе едва ли можно расценивать посуду как надежный индикатор этнокультурных взаимодействий.

Для того чтобы составить более-менее объективное представление о степени близости поселенческой керамики двух эпох, было предпринято исследование, результаты которого представлены в данной статье. Оно заключалось в компьютеризированном сравнении форм археологически целых горшковидных сосудов, дополненном анализом имеющихся сведений о гончарной технологии.

Кухонная посуда численно преобладает и отличается морфологическим разнообразием. Потому-то в анализируемую серию вошли только горшки – практически все найденные на сегодня, сохранившиеся или восстановленные на полный профиль. Известные в малом количестве миски и кувшины не рассматривались.

К сарматскому времени относятся 33 сосуда. Две трети из них найдены на Ишутинс-ком [Разуваев, 1998, рис. 6, 7,1,2,4–6] и III Чертовицком [Медведев, 1998, рис. 4,1,2, 4,12, 9,3] городищах, остальные – на Александровском [Разуваев, 2022, рис. 8,2], Вор-гольском [Пряхин, Тропин, 2008, рис. 6], Ду-биковском [Разуваев, 1987, рис. 3,4,13], Животинном [Медведев, 2008, рис. 62,1,2,11], Пекшевском [Медведев, 1990, рис. 50,10] и Сырском [Бирюков, 2020, рис. 2,1] городищах, а также на поселениях Замятино-14 [Би- рюков, Бессуднов, 2006, рис. 4,1], Ставицкое [Бирюков, 2001, рис. 8,14] и Стаево-10 [Об-ломский, 2022, рис. 9,24].

Скифоидную культуру представляют 107 горшков. Из них 67 происходят с Семилукского городища [Разуваев, 2012], другие – с уже упомянутого Пекшевского городища и ряда других памятников [Бирюков, Разуваев, 2009; Медведев, 1999, с. 69–89; Пузикова, 1969; Разуваев, 2020].

Сравнение этих 140 сосудов осуществлялось тем же способом, что и сопоставление керамической посуды донских поселений скифо-идной и городецкой культур, выполненное ранее и оказавшееся результативным [Разуваев, 2024]. Оно заключалось в наложении друг на друга векторных абрисов горшков, вычерченных по графическим прорисовкам и масштабированных к единой высоте. Сравнение условно равновеликих керамических форм дало возможность объективно оценить степень их близости. Основными критериями стали рассчитанные коэффициенты сходства, значения которых составили от 0 % (максимальное расхождение) до 100 % (полное совпадение). В необходимых случаях проводилось и визуальное сравнение профилировок сосудов на экране монитора.

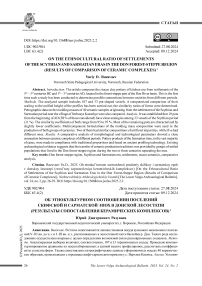

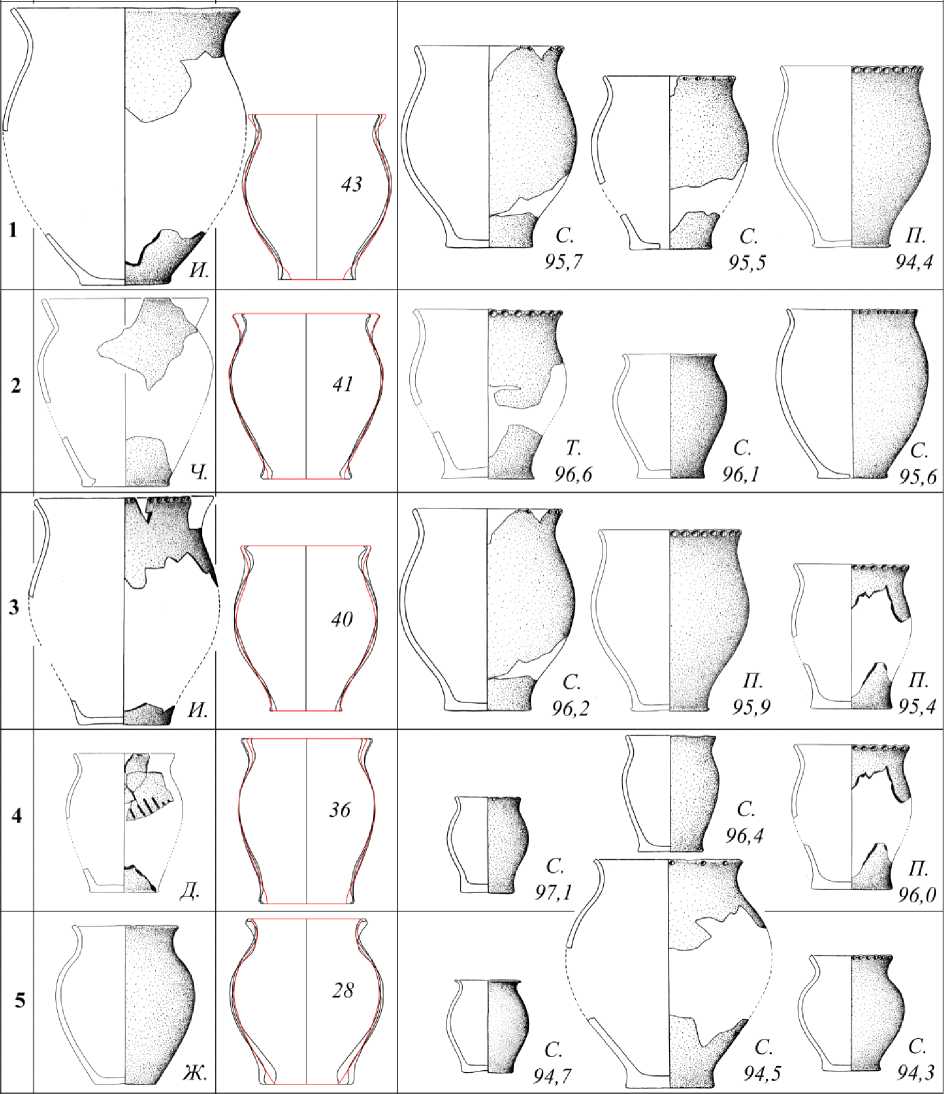

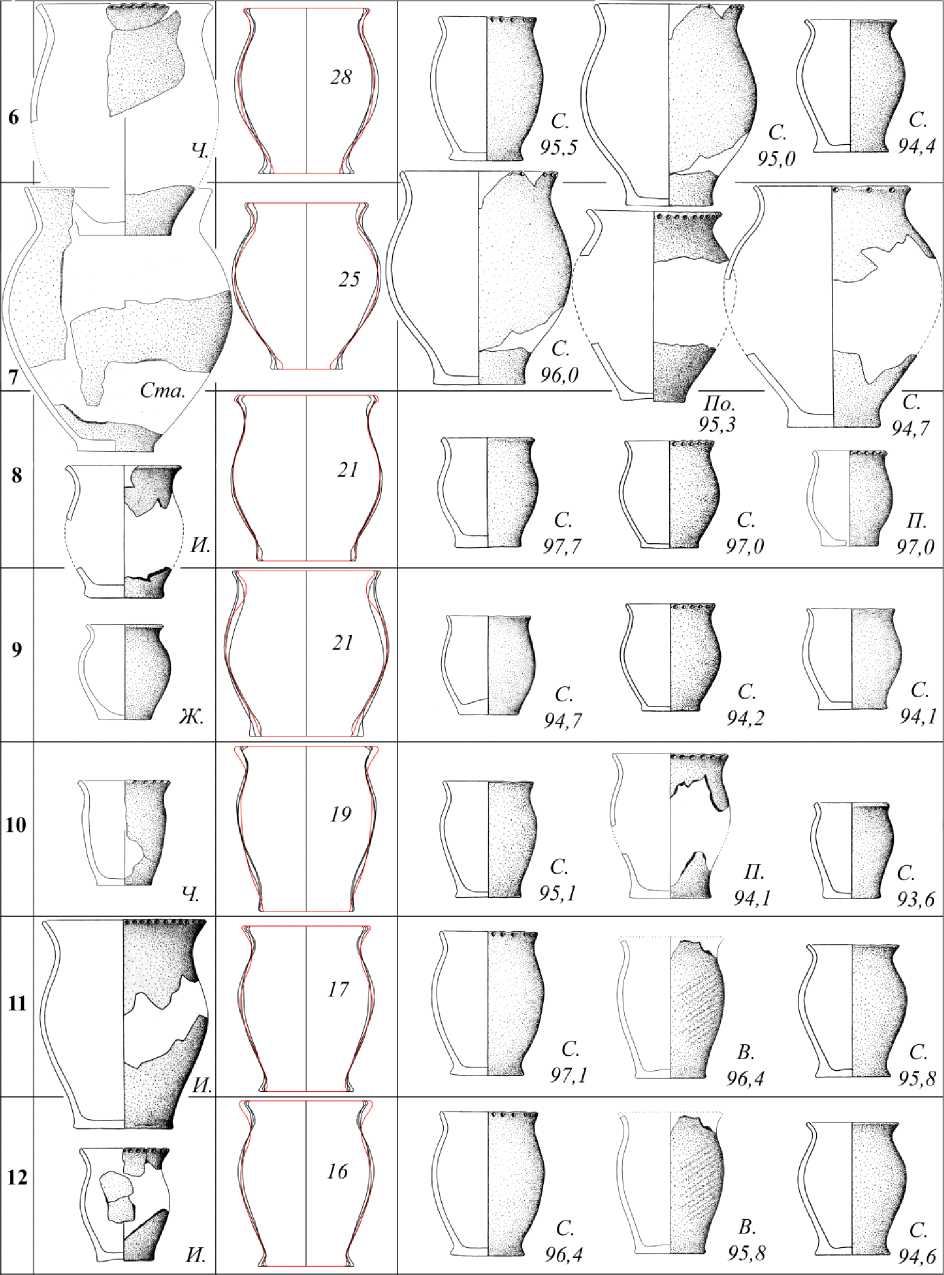

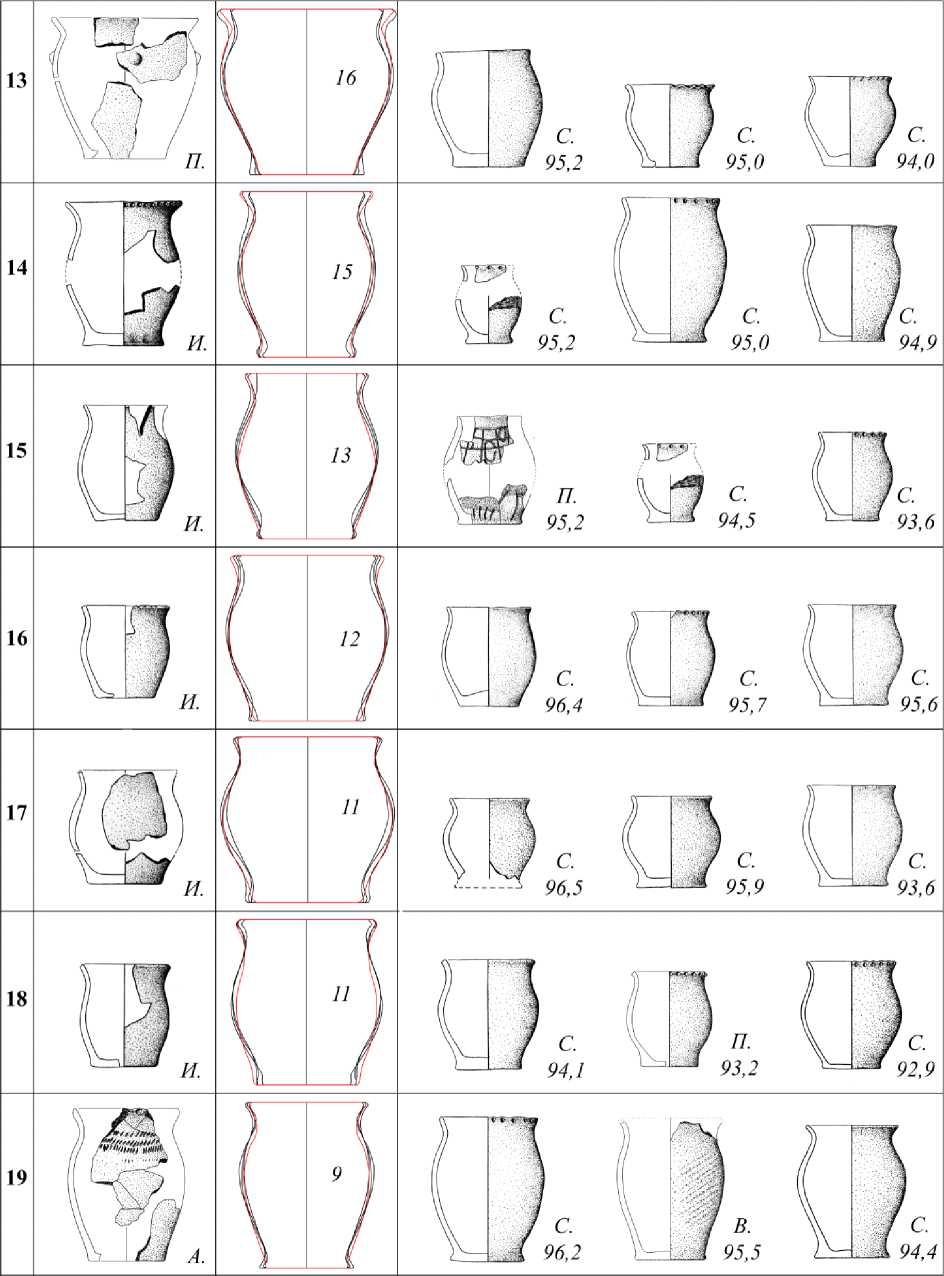

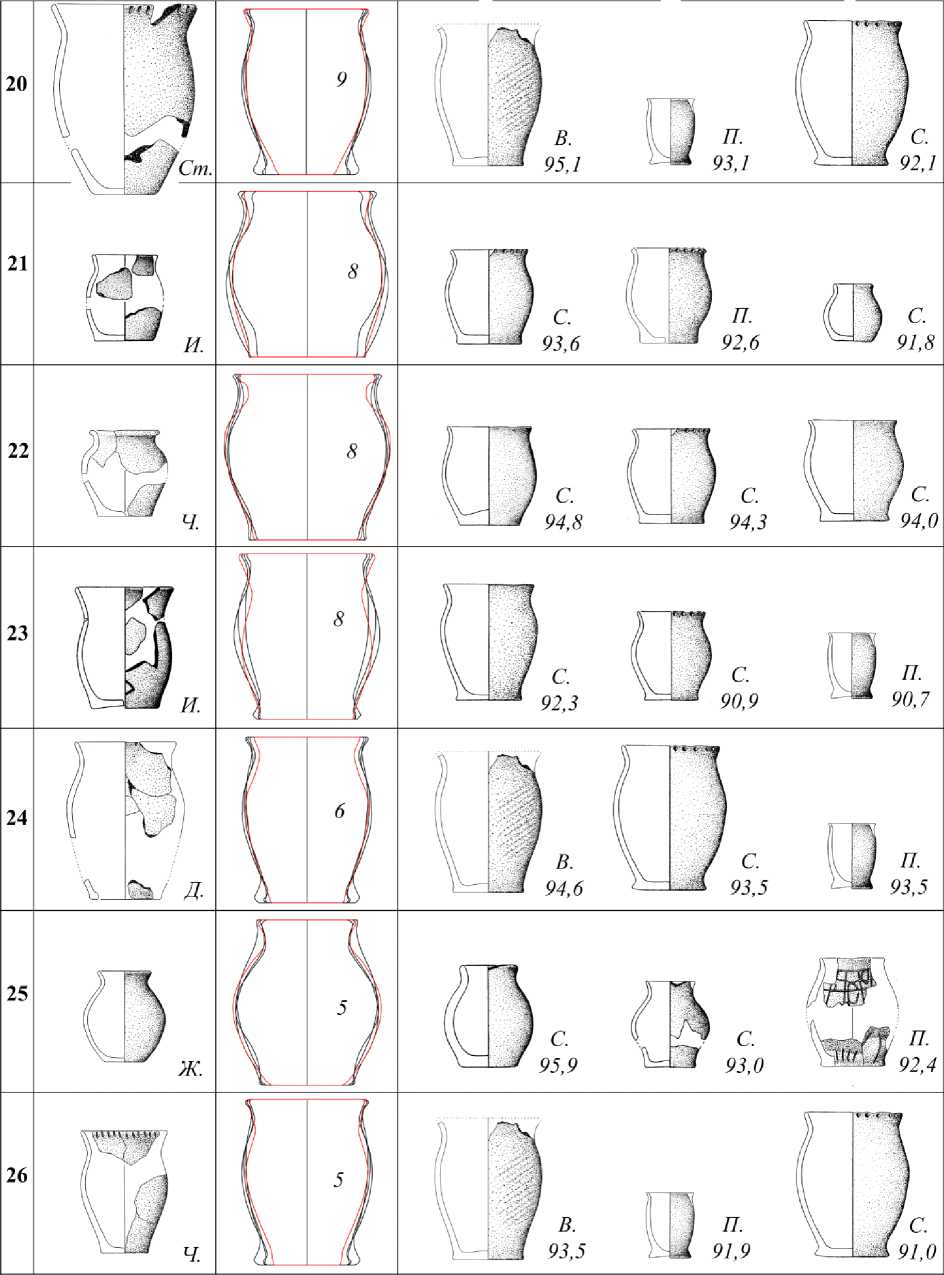

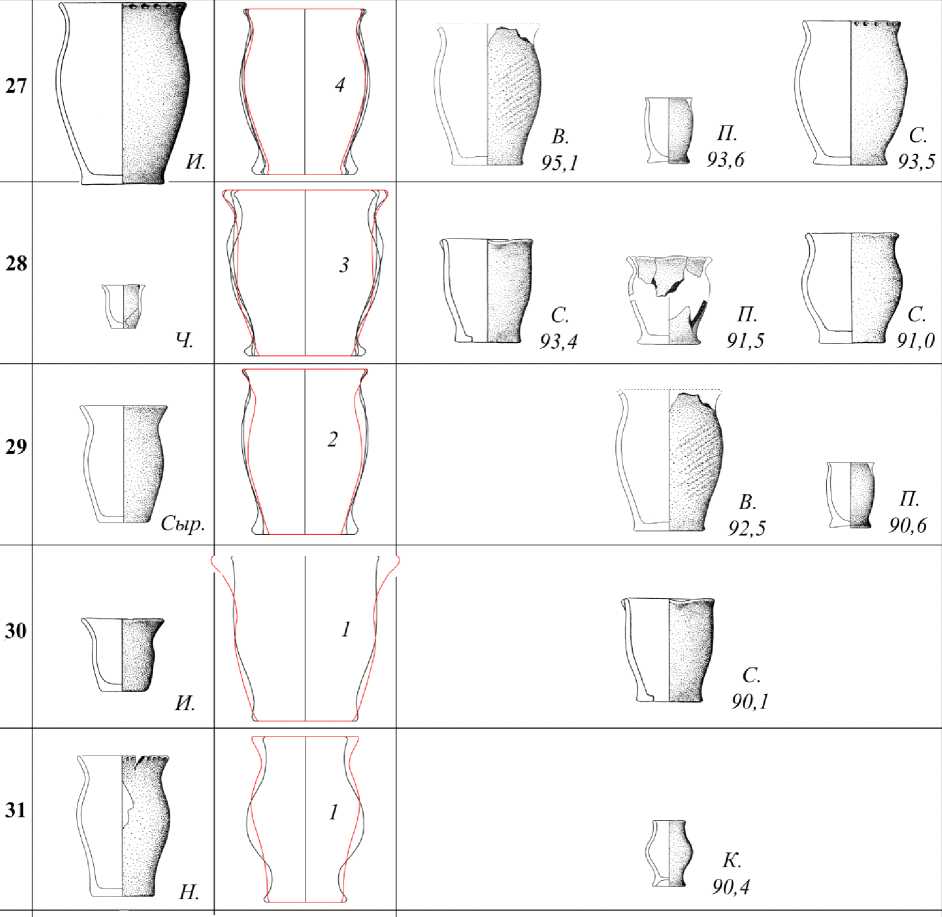

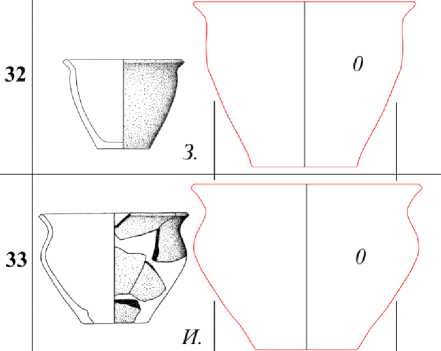

В результате были отобраны близкие по очертаниям горшки сарматского и скифского времени. В таблице 1 представлены рисунки тех из них, что обладают наивысшим коэффициентом сходства. Для наглядности в отдельном столбце приведены их масштабированные к единой высоте профилировки (те, что относятся к сарматскому времени, выделены красным цветом), там же указано количество сосудов, обладающих коэффициентом 90 и выше.

У большинства сосудов нормированные профилировки оказались в значительной мере похожи. Выделяются четыре горшка сарматского времени, с каждым из которых демонстрируют высокую степень сходства (90 % и выше) более 30 скифоидных (табл. 1, 1–4 ). У 14 число таких аналогий меньше, но тоже двузначное (табл. 1, 5–18 ). Еще 11 имеют от двух до девяти близких подобий (табл. 1, 19– 29 ), два – по одной (табл. 1, 30,31 ), только у двух таковых нет (табл. 1, 32,33 ).

Нередко коэффициенты сходства составляют от 95 до 97 %. В этих случаях можно говорить об идентичности форм. Разумеется, речь не идет о полном совпадении. Для изделий ручной лепки неизбежны, как это и наблюдается в нашем случае, различия в степени отгиба шейки и прогиба придонной части тулова (кстати сказать, часто присущие одному и тому же сосуду). Тем не менее 19 горшков начала н.э. и 33 скифоидных, составляющих от общего количества рассмотренных, соответственно, 58 и 31 %, обладают наивысшей степенью близости.

Преимущественно это горшки разных размеров, обладающие выпуклым туловом и плавно отогнутой шейкой (табл. 1, 1,3,4,6,8, 10–12,14–17,19,20,25,27 ). Такие в скифское время были широко распространены в восточноевропейской лесостепи. Однако сомневаться в прямой связи данной формы со скифоид-ной культурой Среднего Подонья не приходится по причине и общей географической локализации, и высоких показателей сходства.

Кроме вышеописанных, в рассматриваемой серии есть три горшка, имеющих раструбовидную прямую горловину (табл. 1, 2,7,13 ). Эта разновидность появилась в сарматское время, она и определяет специфику керамического комплекса. Показательно, что и для таких сосудов нашлись древние аналогии.

Если строго следовать названному критерию (95 % сходства), то для 14 горшков начала н.э. связь со скифской эпохой не столь очевидна. На самом деле восемь из них входят в пары с коэффициентом сходства лишь немногим меньше 95 % (табл. 1, 5,9,18,21– 24,26 ). Только шесть сосудов (18 %) более обособленны: четыре отдаленно напоминают скифоидные (табл. 1, 28–31 ), о двух других, характеризующихся открытостью формы, и этого сказать нельзя (табл. 1, 32,33 ).

Итак, сравнительный анализ довольно представительной серии горшковидных сосудов по морфологическим параметрам показал тесную связь керамических комплексов. Гончарная продукция сарматского времени в подавляющем большинстве случаев, как видно, была изготовлена с соблюдением традиционных пропорций и профилировок. Лишь малая ее часть отличается новизной.

Известно, что экстерьер керамики может меняться под воздействием и этнических, и хозяйственных контактов [Шнирельман, 1990]. Гораздо более устойчивыми являются способы изготовления сосудов [Бобринский, 1999, с. 48–52].

Сведения о гончарной технологии сарматской эпохи и, что важно, предшествующего периода получены по материалам городища у с. Верхнее Казачье [Разуваев, Меркулов, 2024, табл. 1]. По 20 образцов из обеих групп керамики было подвергнуто петрографическому и геохимическому анализу М.А. Кульковой (РГПУ им. А.И. Герцена). Минеральный и химический состав их формовочных масс демонстрирует как сходство, так и различие исследованных сосудов (табл. 2).

По составам глин можно допустить, что в сарматское время населением городища использовались прежние источники сырья. Но наряду с ними, надо полагать, активно эксплуатировался как минимум один новый.

В обоих хронологических периодах применялись относительно разнообразные рецептуры составления формовочных масс керамики при преобладании многокомпонентных. В них, как правило, использовались одни и те же искусственные примеси. Разве что в начале н.э. шамот стал несколько более востребован в качестве отощителя, хотя и песок, и дресва в целом сохранили свои позиции.

В 80 % проанализированных образцов выявлены два одинаковых набора искусственных примесей: песок + дресва и песок + дресва + шамот. В остальных случаях прослежены еще пять рецептур составления формовочных масс. Одна из них явно появилась в сарматское время, включает необычный набор примесей: песок + дресва + шамот + дробленая кость. В ски-фоидных сосудах (их проанализировано до полусотни с разных памятников) кость встречена пока лишь однажды в сочетании с песком и шамотом [Меркулов и др., 2021, с. 79]. Принято считать, что распространение составных рецептур с компонентами одинаковой функциональной направленности свидетельствует об усложнении состава населения и смешивании гончарных традиций [Бобринский, 1978, с. 92].

Еще одним технологическим новшеством в начале н.э. стал двойной обжиг примерно трети исследованных сосудов: сначала восстановительный, затем окислительный. Керамика скифского времени обжигалась один раз, обычно в окислительном режиме [Разуваев, Меркулов, 2024, с. 303].

Из сказанного следует, что гончарное производство сарматской эпохи, несмотря на появление ранее неведомых приемов, основывалось на более древней технологии.

Таким образом, сравнительный анализ керамических материалов в целом подтвердил наличие этнокультурной преемственности между двумя довольно далеко отстоящими друг от друга историческими эпохами. По современным представлениям, финал среднедонской культуры скифского времени приходится на начало III в. до н.э. [Медведев, 1999, с. 145]. Вновь многочисленные поселения, в том числе и хорошо укрепленные, появились на берегах Дона, Воронежа и некоторых их притоков на рубеже н.э. [Медведев, 2008, с. 65]. Казалось бы, налицо хронологический разрыв в два-три столетия, делающий невозможным коммуни-цирование разновременных социумов.

Но археологические данные постепенно его заполняют. Совсем недавно они исчерпывались лишь несколькими фрагментами античной керамики, свидетельствующими о существовании и во II в. до н.э. городищ Русская Тростянка и Волошино-1 [Пузикова, 1969, с. 80]. Но вот и на городище Чертовицкое-3 найден обломок амфоры второй половины III – II в. до н.э. [Медведев, 1998, с. 46]. На расположенном у с. Ксизово городище выявлены фортификации II–I вв. до н.э. [Разуваев, 2011, с. 226], а на примыкающем к нему селище – синхронные им вещи [Обломский, 2018, с. 53, 55].

Разумеется, этническая история Подонья в конце I тыс. до н.э. не была спокойной. Миграционные процессы здесь вполне отчетливо отражают и погребения раннесарматского облика, и так называемые странные комплексы [Медведев, 2008, с. 16–21]. Тем не менее не вызывает сомнений, что какие-то группы оседлого населения продолжали обитать на благодатных для жизни территориях и в период относительного запустения донской лесостепи. Они-то и были тем этническим субстратом, который обеспечил передачу традиций керамического производства.

ПРИМЕЧА НИЕ

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-00030,

The study was carried out within the framework of the Russian Science Foundation project no. 23-28-00030,

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Результаты сопоставления керамических сосудов сарматской и скифской эпох

Table 1. Results of comparison of ceramic vessels of the Sarmatian and Scythian periods

|

№ |

Сосуды сарматского времени |

Нормированные по высоте профилировки, кол-во аналогий с коэффициентом сходства > 90 |

Сосуды скифоидной культуры с максимальными значениями коэффициента сходства |

Продолжение таблицы 1

Continuation of Table 1

Продолжение таблицы 1

Continuation of Table 1

Продолжение таблицы 1

Continuation of Table 1

Окончание таблицы 1

End of Table 1

СОКРАЩЕНИЯ

Городища: А. - Александровка, В. - Верхнее Казачье, Д. - Дубики, Ж. - Животинное, И. - Ишутино, К. - Каменка, Н. - Нижний Воргол, П. - Пекшево, С. - Семилуки, Сыр. - Сырское, Ч. - Чертовицкое-З.

Поселения: 3. -Замятино-14, По - Подгорное-3, Ст. - Ставицкое, Ста. - Стаево-Ю, Т. - Титчиха-2.

О 10 см

Таблица 2. Состав глины и искусственные примеси в формовочных массах лепной керамики с городища у с. Верхнее Казачье

Table 2. Composition of clay and artificial impurities in the molding masses of stucco ceramics from the settlement near the village of Verhneye Kazachye

|

Состав глины, искусственные примеси |

Скифское время |

Сарматское время |

||

|

кол-во |

% |

кол-во |

% |

|

|

Состав глины |

||||

|

Гидрослюдистый |

1 |

5 |

2 |

10 |

|

Смектитовый |

5 |

25 |

7 |

35 |

|

Смектит-гидрослюдистый |

– |

– |

6 |

30 |

|

Хлоритовый |

5 |

25 |

3 |

15 |

|

Хлорит-гидрослюдистый |

4 |

20 |

2 |

10 |

|

Хлорит-смектитовый |

5 |

25 |

– |

– |

|

Всего |

20 |

100 |

20 |

100 |

|

Состав искусственных примесей |

||||

|

Песок |

– |

– |

1 |

5 |

|

Дресва |

3 |

15 |

– |

– |

|

Шамот |

1 |

5 |

– |

– |

|

Песок + дресва |

8 |

40 |

2 |

10 |

|

Дресва + шамот |

– |

– |

1 |

5 |

|

Песок + дресва + шамот |

8 |

40 |

13 |

65 |

|

Песок + дресва + шамот + кость |

– |

– |

3 |

15 |

|

Всего |

20 |

100 |

20 |

100 |

|

Частота встречаемости искусственных примесей |

||||

|

Песок |

16 |

80 |

19 |

95 |

|

Дресва |

19 |

95 |

19 |

95 |

|

Шамот |

9 |

45 |

17 |

85 |

|

Кость |

– |

– |

3 |

15 |