Об эволюции биоты в береговой зоне дальневосточных морей

Автор: Урусов В.М., Варченко Л.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 11, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено видообразование и возникновение эндемичных форм ниже видового ранга на российском Дальнем Востоке, связанное с зонами перехода океан-континент, лес-степь, субальпыгорные тундры, в которых химизм воздуха и почвы, солнечная радиация имеют особенности, поощряющие мутагенез. В результате в супралиторальных экосистемах и крупнотравных сообществах эндемов не менее 20 %, в субальпах от 14 %, в смешанных лесах дубравного генезиса 1,5-2 %. Причём часть эндемов супралиторали и ближайшей к ней береговой зоны обладает особенно ценными лекарственными, декоративными и пищевыми свойствами.

Супралитораль, субальпы, эндемизм, возраст эндемов, особый химизм, ионы морского происхождения в воздухе и почве

Короткий адрес: https://sciup.org/14082789

IDR: 14082789 | УДК: 581.524/527:574(571.6)

Текст научной статьи Об эволюции биоты в береговой зоне дальневосточных морей

Введение. Особый интерес представляет изучение микро- и макроэволюционных процессов на берегах дальневосточных морей с широким разнообразием сосудистых растений, таких, как карликовый вечнозелёный рододендрон родства Rhododendron sichotense , эндемичные крупноцветковые тимьяны и эдельвейсы у оз. Ханка, оз. Благодатное в береговой зоне Сихотэ-Алинского государственного заповедника в Приморье, на известняках в бассейне р. Партизанская (район Находки), крупноплодные Lonicera edulis ssp. kamtschatica на п-ове Большой Нос (охотоморская сторона), у подножия вулкана Атсонупури на о. Итуруп и в северном углу Озерновского залива на северо-востоке Камчатки, крупноплодные формы Rosa rugosa на о. Фуругельма (юг Приморья), Vaccinium yatabei в пихтарнике-черничнике на южном склоне вулкана Атсонупу-ри на высоте 250–400 м над ур.м. (Итуруп), крупношишечные формы кедрового стланика в Сахалинской и Магаданской областях и др. Это разнообразие перетекает в эндемичные расы (var.), подвиды (ssp.), например, можжевельников [17], и виды (sp.) не только у сосудистых растений. Общеизвестный меланизм у животных тоже выражен именно здесь. Зонирование морского влияния позволило установить сложность и результативность эволюционных преобразований именно в ближайшей к морю первой подзоне [10 и др.]. Во вторую очередь интересны экзотические экосистемы и виды, в особенности макротермные, приуроченные не столько к прибрежной зоне, в которой выделены 3 подзоны, сколько к следующей зоне – береговой, отстоящей от моря на 20–30 и даже 300 км и ограниченной в Приморье ледниковым рубежом океанического влияния (рис. 1). Именно к береговой зоне относятся важнейшие рефугиумы биологического разнообразия (БР) и наиболее богатые локальные флоры.

Первая подзона прибрежной зоны – подзона эдафических, экосистемных и динамических мозаик – наиболее приближена к береговой черте (даже на первые десятки метров) и находится под наиболее сложным влиянием акватории как на микроклимат, эдатопы и экотопы, так и динамику береговой линии и эволюцию биоты.

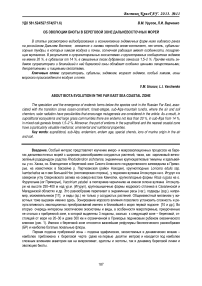

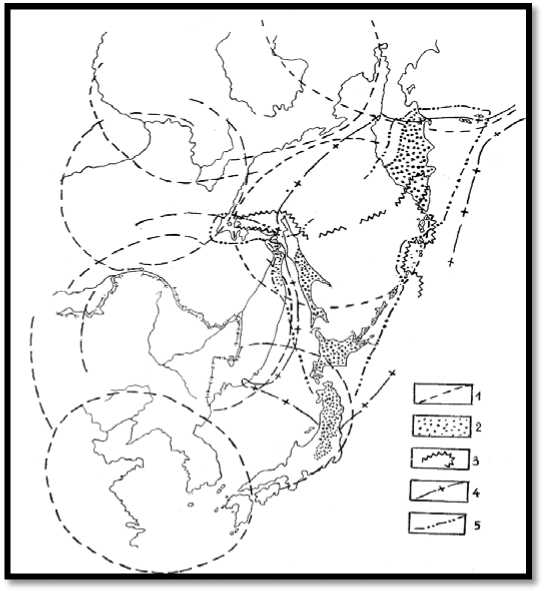

Рис. 1. Океаничность климата и ареалы лесообразователей, тяготеющих к ней. Границы и рубежи: России (1); океанического влияния в ледниковое время (2); коэффициента континентальности климата, равного 3 или меньше [15] (3).

Ареалы и изоляты Pinus densiflora (4), Abies holophylla (5), Taxus cuspidata (6), Quercus dentata (7)

Это не только современная полоса заплеска, но и её реликты, отстоящие от сегодняшней береговой черты иногда на 10-40 км, сложившиеся при более высоком (даже на 4 м) стоянии уровня Мирового океана 3,5 тыс. л.н. в суббореале и около 6 тыс. л.н. в атлантике. Экосистемы зоны заплеска в её широком понимании физиономически определяются не только супралиторальными видами, но и видами реликтовых береговых степей и предстепья Дальнего Востока России (ДВР). А поэтому к колосняку, осоке большеголовой, мер-тензии, хоризису, Rosa maximowicziana , R. rugosa , R. rugosa x R. davurica , эндемам супралиторали, включая виды родов Oxytropis, Artemisia, Dendranthema, Leontopodium, Thymus, добавляются злаково-разнотравно-полынно-тимьяновые фрагменты реликтовых степей, видимо, с Celastrus orbiculata, Fraxinus sieboldiana, F. densata, F. stenopterus . И всё же оригинальность биоты 1-й подзоны связана в основном с полосой шириной в 0,5-1,5 км, где и выпадает основная доля хлоридно-натриевых осадков и избирательно отмирает подрост [4, 5].

Цель исследований. Изучение видообразования и возникновения эндемичных форм на Дальнем Востоке.

Материалы и методы исследований . Материалы и методы относятся к сфере генэкологических исследований, выполненных авторами в береговой полосе и отчасти на верхней границе растительности в горах Приморья и Сахалина. Обращено внимание на частоту встречаемости и распределение форм с опушением листьев и побегов, белоцветковых форм на побережье и в высокогорьях. Причём, белоцветковый субальпийский Rhododendron bobrovii Д.Л. Врищ [21] выделен из круга близких Rh. sichotense рододендронов как раз по массовости его произрастания у верхней границы растительности: если бы это были отдельные образцы на тысячи кустов типичного Rh. sichotense, то можно было бы говорить об альбиносной форме. Однако перед нами массовый особенно низкий кустик с белыми цветками, субальпиец, частично поглощённый ценопопуляциями ультрабореального сихотинского рододендрона. Найдены многие критические признаки, разделяющие данные виды.

Ценность биоты 1-й подзоны прибрежной зоны для науки и практики в особых свойствах её таксонов и форм, т.е. полиморфизме, в лабильности, толерантности, урожайности, в возможности привлечь её для изучения микро- и макроэволюционных процессов, гибридизации, установления «адресов» возникновения таксономически ранжируемых новообразований, причём не только эндемичных, но и принадлежащих модифи- кационной изменчивости давно известных видов. Например, на морской террасе у оз. Благодатное в Тер-нейском районе Приморья карликовые особи Rhododendron sichotense в изобилии, однако особи с таким наследственно закреплённым свойством пока не выявлены – возраст данного конкретного экотопа вряд ли выше первой тысячи лет.

С этой проблемой столкнулись как первоисследователи природно-ресурсного потенциала ДВР, который в те отдалённые времена был гораздо обширней географически, так и непосредственно природополь-зователи. И проблема не только в прямом влиянии морей, их ледовитости, направлении ветров, горных барьеров на их пути, но и, например, разнообразии эволюционных факторов, определяющих формирование и уцелевание БР, и в хозяйственной отдаче видов и экосистем, необходимых режимах их эксплуатации и охраны. Это относится и к арборифлоре и к флоре конкретных урочищ, и к наземной и морской фауне, и к природопользованию в целых долинах впадающих в море рек, если длина рек до 100 км (Восточное Приморье). Например, экранируемая от выноса воздушных масс с Японского моря средневысокогорным хр. Партизанский долина р. Партизанская, почти перпендикулярная летнему муссону, практически до устья перспективна для сельскохозяйственных культур и садоводства при сдерживающем влиянии наводнений.

Результаты исследований и их обсуждение . И.С. Майоровым с соавторами [10] макрозона берегов юга ДВР рассматривается как экотон прибрежных и береговых акваторий и территорий, в котором достаточно чётко выражено в т.ч. четвертичное видообразование. Причём на суше выделены 2 зоны (прибрежная современных и береговая убежищ БР и, возможно, реликтовых океанических влияний). В прибрежной зоне 3 подзоны – современных влияний моря, узкая; реликтовых влияний моря, связанная с его высоким стоянием в тёплые эпохи голоцена; выноса морских туманов. А береговая зона вбирает в себя убежища макротерм-ных видов [8, 22] и простирается даже до главных рубежей океанического влияния.

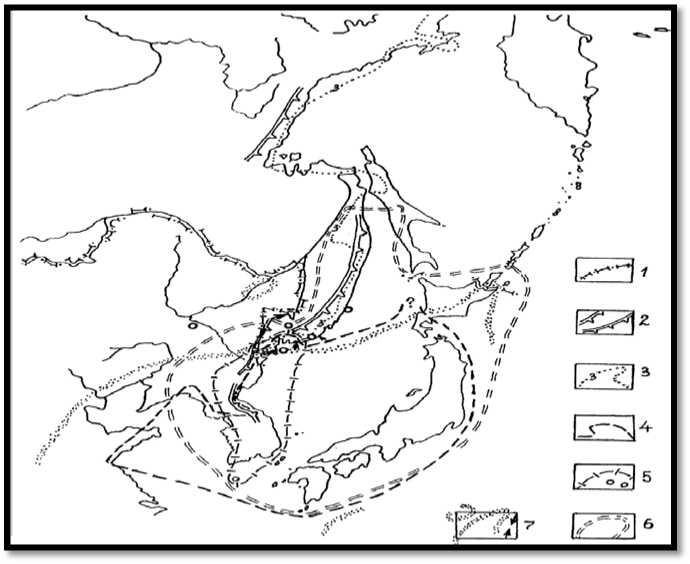

В последнем стадиале, ледниковье, этими рубежами были Восточно-Маньчжурские горы, главный водораздел Сихотэ-Алиня и хр. Джугджур. Восточноазиатская флористическая область акад. А.Л. Тахтаджяна скукоживалась, а её северная граница смещалась с 52º с.ш. на юг до 44º (рис. 2). В этом и более раннем погружении суши основная причина широкого распространения совмещённой таёжно-широколиственной растительности в регионе [15, 16].

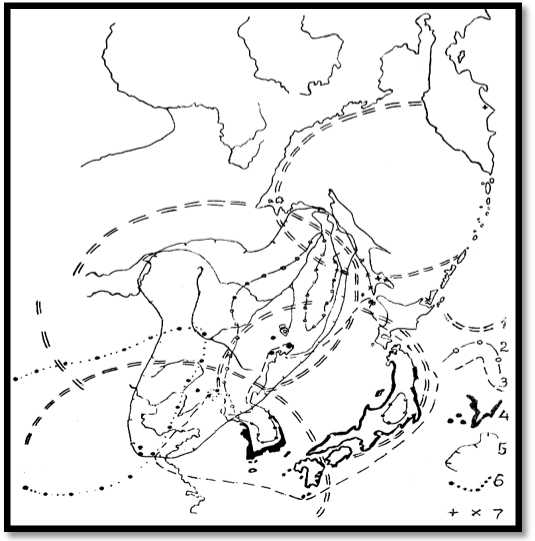

Рис. 2. Современные (а) и позднеплейстоценовые (ледниковые) с учётом регрессии моря и субконтинентализации (б) флористические области, провинции и рубежи океанического влияния.

Границы: 1 – России; 2 – флористических областей; 3 – флористических провинций;

4 – рубежи океанического влияния

В текущем межстадиале рубежи (за исключением Джугджура) сместились на запад, к Большому Хин-гану и Буреинским горам [13 и др.], т.е. в вюрме – 12–16 тыс. л.н. – океаническое влияние в Восточном Сихотэ-Алине распространялось на полосу не шире 100–150 км от современной береговой черты и только на западе Уссурийского, Октябрьского, Пограничного районов Приморья проникало в глубину материка до примерно 200–250 км. С довюрмской полосой океанического влияния в Сихотэ-Алине и Восточно-Маньчжурских горах и сейчас увязаны находки видов сахалинского генезиса, в частности, изолятов пихты сахалинской Abies x sachalinensis , зонально-ландшафтных сахалинских пихтарников на юго-востоке Хабаровского края [17], макротермных экзотов северокорейских и субтропических восточно-китайских лесов [18, 19].

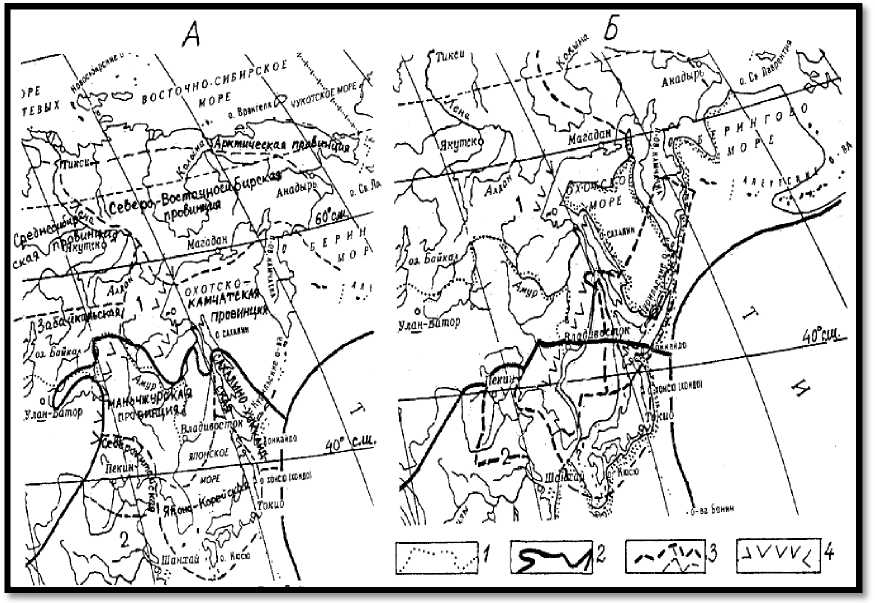

Эндемиками здесь являются не менее 40 видов сосудистых растений, не менее 25 видов из них эндемичны для Восточного Сихотэ-Алиня [18, c. 32]: Festuca vorobievii, Silene olgae, Rosa maximowicziana, Potentil-la tranzschellii, Oxytropis mandshurica, O. ruthenica, Peucedanum ( Kitagawia ) litorale , несколько видов Thymus , возможно, апомиктных по генезису [12], Anaphalis pterocaulon, Heteropappus saxomarinus, H. villosus, Dendran-thema coreanum. Всего на морских берегах юга ДВР из более чем 200 видов сосудистых растений преимущественно степного и дубравного генезиса, встречающихся в зоне заплеска, облигатными и близкими к ним являются почти 100. Среди них немало полиплоидов [14], которые мы относим к особенно лабильным и вовсе не всегда геологически молодым. Самыми молодыми на супралиторалях ДВР являются Juniperus confer-ta (Сахалин, видимо, сформирован в эоплейстоцене или к рубежу плейстоцена, потому что похолодания позднего плейстоцена позволили ему расселиться по внешней гряде дюн как Западного, так и Восточного Сахалина, вдоль всего побережья Японского моря в Японии и Корее и пройти на берег Жёлтого моря в КНДР) [20, с. 291], J . x coreana = J. conferta x J. sibirica (голоценовый гибрид на береговых валах Сахалина и Кореи), Rosa rugosa x R. davurica , R. marretii x R. davurica (берега севера Сихотэ-Алиня, голоцен), подвиды можжевельников [17], возраст которых от раннечетвертичного до среднепозднечетвертичного (плейстоценового). Причём если эндемы высокогорий имеют преимущественно меловой и олигоценовый возраст, неоэн-демы Камчатки и Курил – эоплейстоценовый, то подвиды современной и реликтовой береговой зоны сформированы около 500–400 тыс. л.н. [15, 16, 17] (рис. 3).

Чаще всего особенно молоды гибриды. Некоторые таксоны обязаны своим происхождением погружению окраины Азии, например, Dendranthema coreanum , Sabina davurica ssp . maritima , может быть, немалое для Северной Пацифики в целом число Artemisia, Leontopodium, Saussurea . Погружение в сумме составило 1000–1500 м и завершилось к рубежу плейстоцена [16].

Рис. 3. Основные районы распределения на Дальнем Востоке эндемичных родов (I) и видов (2) сосудистых растений. Зоны, перспективные на открытие новых эндемичных видов (3)

Отметим и вот что: в оказавшихся из-за тектонического погружения у уровня моря популяциях Sabina sargentii (юг Сахалина, о-в Кунашир, Итуруп, Монерон (РФ), часть Хоккайдо (Япония)) как бы произошло возвращение к большей требовательности к теплу, а отчасти в ходе эволюции большинством сабин преодолённой однодомности, что позволяет предположить продолжительную дивергенцию береговых и высокогорных популяций данного вида. В этом есть хозяйственный смысл. И по крайней мере для альпинариев средних широт однодомная форма сабины перспективна.

В чём же причина ускоренных мутагенеза и микро- и макроэволюционных процессов именно в этой подзоне береговой зоны? Во-первых, это разнообразие и широчайшая амплитуда климатических факторов; во-вторых, это особый и разнообразный во времени и пространстве химизм воздуха и почвы; в-третьих, радиационный фактор; в-четвёртых, постоянное наличие свободного для поселения новообразований пёстрого по составу и структуре набора эдатопов, сопоставимое с имеющимся на верхней границе леса, где также особенно многочисленны мутации, например, у Abies sibirica [6] и почти также выражены свободные участки для поселения новых форм; в-пятых, как и на верхней границе растительности прогорающие участки здесь чередуются с уцелевающими, в той или иной степени изолированными и не преобладают, а сами пожары редки и относительно слабее действуют на биоту (потому что здесь, как правило, меньше сухих растений и ветоши); в-шестых, здесь более высоко разнообразие эдатопов и экотопов; в-седьмых, всегда в наличии разнообразие физических и химических барьеров, изолирующих как экотопы, так и участки берега в некоторой степени аналогично имеющему место на верхнем пределе растительности. Вот почему Д.Л. Врищ [1], описав в своё время как самостоятельный вид Lilium sachalinensis с берегов Сахалина и Курил (зона приморских дюн), считает вероятной наследственную закреплённость карликовости у высокогорного изолята L. pensylvanicum на горе Снежная в Чугуевском районе Приморья [21, с. 56]. И здесь же удалось найти совсем древний субальпиец Rhododendron bobrovii - вечнозелёный карликовый вид с цветочными почками, равномерно распределёнными по всей ветви. Он наследует автохтонный высокогорной флоре той эпохи, когда Сихотэ-Алинь был выше на 1-1,5 км [2].

Теперь мы понимаем, что эндемизм определяется интенсивностью мутагенеза (или частотой мутаций за определённый временной интервал на определённое количество организмов данного вида) и мощностью популяционных волн, реализующихся как во времени, так и в пространстве, например, увеличивая долю новообразований. Если насыщенность эндемичными видами экосистем супралиторали и высокогорий выше в разы общего эндемизма флоры Приморья (около 6 %), то можно говорить о бесспорно лидирующем становлении новых узкоареальных форм как раз в зонах перехода океан-континент и субальпы-высокогорная тундра в том числе и потому, что высокий эндемизм крупнотравной зоны не более чем наложение условий высокогорья на изначально лесную растительность, в силу особых причин сдвинутую в микротермную зону, однако при достаточных влажности и тепле корнеобитаемого слоя почвы зимой [19 и др.].

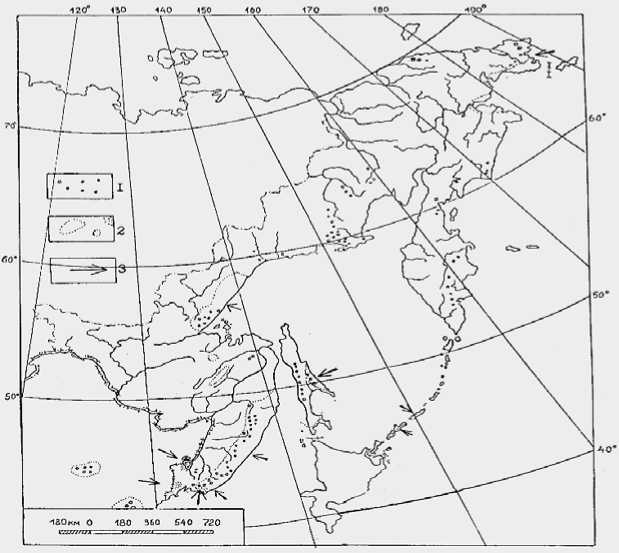

Итак, на супралиторали новообразования формируются за 300-400 тыс. лет на уровне подвидов и полувидов, за 1 млн лет - молодых видов и хороших гибридных видов. Эндемы крупнотравья Курил и Сахалина, а также Камчатки и Японии, сложились примерно за 2,5 млн лет при единстве суши Азии от Командор до Японии. Иное дело эндемы верхнего предела растительности, возраст которых может быть олигоценовым, а при уцеле-вании на древнем кольце обрамления Японского моря ( Sabina sargentii ) - меловым. Это эндемы, маркирующие древний периметр конкретных морфоструктур центрального типа - МЦТ [9, 20 и др.]. Они, как правило, старше эндемов отдельных горных стран внутри МЦТ 3-го порядка и характерных преимущественно внутренним зонам МЦТ ландшафтных лесообразователей, к которым на юге ДВР относятся, прежде всего, Abies holophylla , Pinus koraiensis (низкогорья), A. nephrolepis , Picea komarovii (среднегорная тайга) (рис. 4-5).

И всё же вполне вероятно, что в зонах перехода главным фактором эволюции является стрессирова-ние физиологии генеративных процессов на уровне ценопопуляций видов в особых, а именно крайних, периферийных условиях среды. Напомним, что «наиболее распространено, вероятно, смещение ниш у относительно генерализованных видов к периферии пространства ресурсов у границ ареала, подтверждением чему служат частые случаи интенсивного формообразования в периферических изолятах» [23, с. 171-172]. А предоставляющие ресурсы для «центробежно направленного действия отбора» [20] зоны не ограничиваются контактом континента и океана: физические (излучения разных типов, понижения и повышения температуры и влажности в т.ч. с высокой скоростью + стрессирование физиологии), физико-химические за счёт действия особых минералов и субстратов, химические (полихлорбифенилы, азотистая кислота и другие канцерогены), биологические, включая вирусы, мутагены действуют очень активно и в высокогорьях и в береговых условиях, к ним приближённых вследствие контакта с надолго замерзающими морями, солоноватыми и пресными обширными водоёмами. Если общий фон мутаций определяется динамизмом солнечной активности и радиации, то учащение мутаций в зонах перехода, таких явлений, как выраженный именно здесь меланизм у животных, стланиковость, сизый налёт, интенсивная опушенность поверхности всех частей организма иногда даже вместе у растений, вызываются другими факторами - химическими мутагенами, стрессируемой физиологией репродуктивного процесса. По крайней мере, планетарной динамикой мутаций и особым разнообразием эдатопов это не объяснить.

Рис. 4. Крупнотравные сообщества ДВР и ареалы некоторых связанных с ними видов: 1 – контуры основных МЦТ; 2 – зона распространения крупнотравных лугов; 3 – ареалы Lysichiton kamtschatcense;

4 – Filipendula camtschatica; 5 – Heracleum dulce

Рис. 5. Морфоструктуры центрального типа способствуют формированию берегового и высокогорного эндемизма в своих пределах, гибридизации в зонах сближения и контактов контуров морфоструктур и выживанию характерных видов БР в их центральных зонах: 1 – контуры МЦТ 3-го порядка

А.П. Кулакова; 2 – ареалы и изоляты Pinus koraiensis; 3 – P. Densiflora; 4 – P. Thunbergiana; 5 – Quercus mongolica; 6 – Pinus tabulaeformis; 7 – изоляты Abies gracilis (не путать с A. x sachalinensis) и гибридные популяции Quercus mongolica x Q. crispula

В.Ф. Максимова [11] вслед за А.Н. Качуром [4, 5 и др.] по характеристикам древостоев берегов Среднего Сихотэ-Алиня выделяет прибрежную (0-5 км), переходную (5-25 км), континентальную (25-50 км) зоны. Причём «формообразующее влияние моря на древесную растительность - кустарниковая форма роста установлена для узкой полосы шириной 70-100 м». Ионов морского происхождения - хлора и натрия на удалении 2 км от моря выпадает в 2-8 раз больше, чем в следующей полосе [4, 5 и др.], вызывая снижение продуктивности и жизненности даже у дуба монгольского. Вплоть до отмирания надземной части его возобновления (вот и причина «кустарниковой формы роста» дуба у моря, вернее, одна из причин), а так как подрост других пород хлоридно-натриевые и хлоридно-кальциевые осадки, по крайней мере, в отдельные годы полностью уничтожают, то не обязательно человек является «автором» береговых дубняков. Именно поэтому наиболее крупными вкладчиками в эндемизм флоры ДВР являются даже не высокогорья на верхнем пределе растительности, а берега окраинных морей, а это супралиторально-луговой и отчасти лесной и лугово-пойменный комплексы эндемов А.Е. Кожевникова [7], которые мы бы назвали супралиторально-степными эндемами, а также аркто-монтанный комплекс эндемов этого же автора и комплекс эндемов круп-нотравья [18 и др.]. В альпийском поясе средних широт Евразии видообразованию способствует понижение верхнего предела леса в связи с падением тепла или ростом абсолютных высот гор, что и сформировало ,в частности, альпийскую луговую зону и её эндемизм. Но на ДВР похолоданиям позднего плейстоцена предшествовало такое тектоническое погружение суши, что и в стадиалы верхняя граница растительности оставалась прогрессивной. И микроэволюция здесь замедлялась по сравнению с высокогорьями Кавказа, Алтая, Саян. Зато у моря осыхание шельфа в связи с понижением уровня Мирового океана на 120-130 м (вюрм!) обусловило экотон экотопов с новыми микроклиматами, стимулируя адаптивную эволюцию [19].

При общем уровне эндемизма около 6 % (у А.Е. Кожевникова 10,8 %) эндемов супралиторального комплекса и береговых скал около 20 % от общего объёма данного флороценотипа (для гольцев Сихотэ-Алиня И.Б. Вышиным [3] выявлен 14 %-й эндемизм), крупнотравного флороценотипа до 25 % [18, с. 36] при 10 %-м эндемизме флоры крупнотравных лугов, а также 6-10 % эндемов на известняковом хребте Лозовый (древний коралловый риф в Партизанском и Надеждинском административных районах Приморья) и 1-2 % эндемизме в экосистемах чернопихтарников и кедровников ДВР. Следовательно, в занимающих не более чем 1 % суши в зонах перехода мутагенез результативней в разы, а мутации случаются на порядки чаще. Добавим к этому наличие свободных для заселения субстратов.

Выводы

-

1. Эндемизм сосудистых растений ДВР на супралиторали и в целом в скально-береговой зоне примерно вдвое выше высокогорного и предполагаемого нами для древних известняковых рифов низкогорий, например, известняковых хребтов юга Приморья. Это логично увязать с большим разнообразием биохимических воздействий на генеративную сферу и жёсткостью мутагенеза и популяционных волн именно здесь.

-

2. Приходится согласиться с выводами ученых Н.С. Пробатовой и В.П. Селедца, что повышенный уровень плоидности является важным, если не важнейшим фактором формирования эндемов в береговой зоне региона и не обязательно молодых эндемов.

-

3. Высокий (даже высочайший - до 25 %) эндемизм среди сосудистых растений крупнотравного флороценотипа и крупнотравных лугов как особого типа растительного покрова, кроме ДВР свойственный границе леса в некоторых горных странах Азии (от 10 %), доказывает уникальность набора факторов-движителей эволюции, сложившихся к квартеру в пределах крупнотравной области региона.

-

4. Формирование эндемичных подвидов именно в современных, раннечетвертичных и позднеплейстоценовых экосистемах супралиторали и во вторую очередь на верхнем пределе растительности открывает возможность выявления здесь материала и облегчает построение моделей генерирования перспективных растительных форм и сортов.

-

5. Совпадающие черты эволюции до уровней подвида и вида микротермных форм, например, у овсяниц, кипарисовых, можжевеловых, тисовых, лилий, клёнов, рододендронов, жимолостей, вейгел, дендран-тем, тимьянов ДВР в зонах контакта континент-океан, лес-степь, лес-субальпы подтверждают общность действующих факторов мутагенеза у моря и высоко в горах.