Об эволюции высшего учебного заведения в системе образования России

Автор: Ниязова М.В., Рожков Ю.В.

Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael

Рубрика: История высшего образования

Статья в выпуске: 4-5, 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучены становление и развитие понятия «высшее учебное заведение» и его синонимов в процессе языковых изменений и реформирования системы образования России в XIX-XXI вв. Произведена периодизация эволюции высшего учебного заведения на основе результатов лингвистического исследования и анализа образовательного законодательства, дана характеристика этапов развития. Выявлены его роль в отечественной системе образования и общие признаки, свидетельствующие о едином подходе к организации и управлению высшими учебными заведениями на протяжении двух веков.

Образование, высшее учебное заведение, высшая школа, вуз

Короткий адрес: https://sciup.org/14319343

IDR: 14319343

Текст научной статьи Об эволюции высшего учебного заведения в системе образования России

Динамичные изменения в отечественном высшем образовании последних десятилетий и нестабильность экономикоправового уклада страны приводят к необходимости перманентной адаптации такого его значимого элемента, как высшее учебное заведение. В этой связи не утихает интерес исследователей к вопросам управления высшими учебными заведениями, его роли и места в системе образования России. Появилось множество научных разработок не только в области экономики и управления, но и правового регулирования высших учебных заведений, для которых характерна множественность подходов к формулированию понятий, используемых в практике и теории управления отечественной системой образования. Например, остаётся не раскрытой трансформация понятия «высшее учебное заведение» в условиях перехода высшего образования «от элитарности к массовости» [1]. Более того, наряду с этим понятием в отечественной экономи- ческой и правовой литературе используются понятия «вуз», «высшая школа» и др. В этой связи возрастает потребность в лингвистических и исторических изысканиях применения этих понятий в отечественной литературе и законодательстве.

Именно поэтому целью статьи стало исследование эволюции понятия «высшее учебное заведение» в процессе языковых изменений и реформирования системы образования России в XIX – начале XXI века.

«Высшее учебное заведение», «вуз» и «высшая школа» в Национальном корпусе русского языка

Высшее учебное заведение – гипероним «учебное заведение», которое происходит от глагола «учить» (от праслав.

učiti, др.-русск. – учити) и заведение (дериват: от предлога «за-», означающего «по ту сторону», и существительного «вести» (от праслав. vedti) . «Высший» представляет собой превосходную степень от «высокий» (из праслав. ūpso – высь, вышина). Следовательно, буквальное значение словосочетания «высшее учебное заведение» – «вести по ту сторону высокого учения».

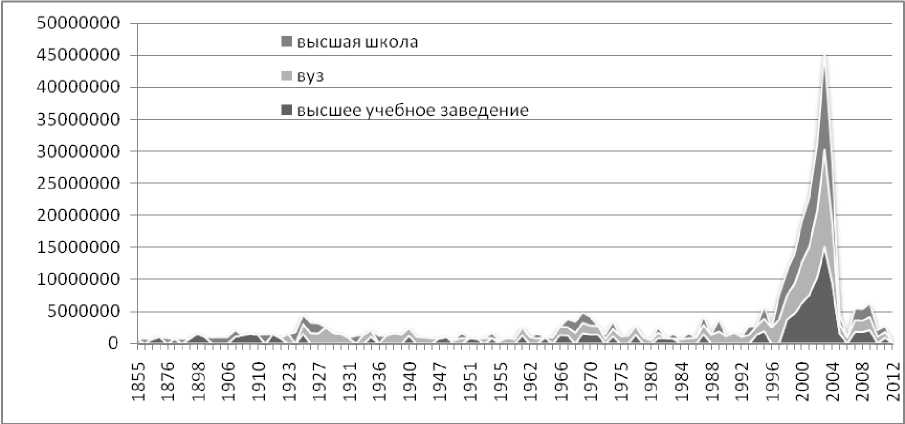

Корпусный анализ письменных текстов использования высшего учебного заведения, а также вуза и высшей школы в русской литературе позволяет сравнить их частотность, сферу функционирования, типы и тематику текстов. Сравнительный анализ этих понятий приведён на рисунке и в таблице 1.

Рисунок – Сравнительный анализ частоты использования категорий «высшее учебное заведение», «вуз» и «высшая школа» по годам

Источник: сост. авторами по: Национальный корпус русского языка: [сайт]. URL:

По результатам поиска на сайте Национального корпуса русского языка [2] в письменных текстах первым появилось понятие «высшая школа» (1846 г.), затем

– «высшее учебное заведение» (1857 г.) и последним – «вуз» (1910 г.). При этом если систематическое использование в научно-публицистической литературе первого и последнего понятий наблюдается с 1920-х гг., то второго – с 1900 года.

Согласно рисунку, всплеск упоминаний сравниваемых понятий выпадает на 1924–1929 гг., 1966–1971 гг. и 1996–2009 гг., пиковое значение соответствует периоду с 2002 по 2004 год. Можно предположить, что такая картина публикационной активности связана с реформами в высшем образовании. Среди первых авторов – Н.К. Крупская, И. Ходоровский, М.М. Пришвин, А.С. Макаренко, А.И. Солженицын, П.Н. Милюков, И.И. Толстой,

Д.И. Менделеев, П.Л. Капица, П.Л. Ушинский, В.О. Ключевский и др. Вместе с тем в докладе Министерства народного просвещения 1843 г. [3], подготовленного министром С.С. Уваровым и впервые опубликованного отдельным изданием в 1864 г., использовалось понятие «высшее учебное заведение» наравне с понятиями «высшее образование» и «высшее учебное учреждение». И.С. Аксаков в публикации [4] приравнивает «высшее учебное заведение» к «государственному учебному заведению» и «казённому учебному заведению».

Таблица 1 – Сравнительный анализ использования понятий «высшее учебное заведение», «вуз» и «высшая школа», процент

|

Признак |

Высшее учебное заведение |

Вуз |

Высшая школа |

|

Найдено в документах / вхождениях, ед. |

90 / 122 |

449 / 758 |

125 / 171 |

|

Сфера функционирования: |

|||

|

– публицистика / нехудожественная; |

47,54 |

60,29 |

50,29 |

|

– художественная; |

10,66 |

15,04 |

5,26 |

|

– учебно-научная / нехудожественная; |

19,67 |

12,53 |

36,26 |

|

– официально-деловая / нехудожественная |

18,03 |

3,03 |

1,17 |

|

Тип текста: |

|||

|

– статья; |

18,03 |

40,37 |

51,46 |

|

– роман; |

4,10 |

8,44 |

2,92 |

|

– мемуары; |

14,75 |

8,31 |

2,34 |

|

– интервью; |

4,10 |

6,73 |

1,75 |

|

– монография; |

9,84 |

1,45 |

2,34 |

|

– правила; |

13,93 |

1,85 |

– |

|

– заметка; |

– |

– |

5,85 |

|

– обзор; |

– |

– |

4,68 |

|

– методические материалы |

– |

– |

4,09 |

|

Тематика текста: |

|||

|

– политика и общественная жизнь; |

7,38 |

20,84 |

11,70 |

|

– образование; |

4,10 |

17,02 |

10,53 |

|

– наука и технологии / образование; |

17,21 |

6,46 |

6,43 |

|

– частная жизнь; |

4,10 |

5,80 |

1,17 |

|

– наука и технологии / политика и общественная жизнь / |

|||

|

философия; |

5,74 |

– |

0,58 |

|

– бизнес, коммерция, экономика, финансы |

0 |

1,58 |

6,43 |

Источник: сост. авторами по: Национальный корпус русского языка: [сайт]. URL:

Из таблицы 1 следует, что в отечественной литературе наиболее часто встречается понятие «вуз», основной сфе- рой функционирования сравниваемых понятий является публицистика, а характерным типом текста – статья. Понятие

«высшее учебное заведение» чаще используется в текстах о науке, технологии и образовании; «вуз» и «высшая школа» – о политике и общественной жизни, а также образовании.

Итак, нами на первом этапе установлено, что «высшее учебное заведение», «вуз» и «высшая школа» – это устойчивые и широко используемые в России понятия, появление которых относится к середине XIX века. Дальнейшее исследование, прежде всего нормативных документов сферы отечественного образования, позволяет осуществить периодизацию эволюции понятия «высшее учебное заведение» и выделить его общие признаки.

Периодизация эволюции высших учебных заведений

Историческая реконструкция становления высших учебных заведений позволила выявить, что как понятие оно формировалось более двух столетий. Одно из первых упоминаний об учебных заведениях как таковых в законодательстве периода царской России приходится на начало XIX в., когда Высочайшими указами утверждены Предварительные правила народного просвещения (1803 г.) и Устав учебных заведений (1804 г.). В первом документе выделено «четыре рода училищ» (приходские, уездные, губернские или гимназии, университеты) (училище – дериват: отглагольное имя, происходит от гл. учить (от праслав. učiti, др.-русск. – учити) и суффикса – ищ, образующего название места или помещения; следовательно, училище в буквальном смысле означает «помещение для учения») «для нравственного образования граждан соответственно обязанностям и пользам каждого состояния» [5, п. 2 и 13]; во втором устанавливается подведомственность университетам «гимназий, уездных и приходских училищ и пансионов, находящихся в губерниях» [6, п. 1]. Отдельными уставами от 5 ноября 1804 г. № 21497-21500 установлены порядок и устройство Московского, Харьковского и Казанского университетов, каждый из которых учреждался «для преподавания наук в высшей степени» [5, ст. 13] и определялся как «высшее училище» [7, с. 647] или «высшее учебное сословие для преподавания наук» [8, §1].

Как понятие «высшее учебное заведение» впервые встречается в преамбуле Высочайше утверждённых Положения об учебных округах Министерства народного просвещения (1835 г.) [9], а также Общего устава императорских российских университетов (1835 г.) [10] и используется применительно к императорским университетам, деятельность которых направлена на «образование людей способных для государственной службы, распространение знаний и … усовершенствование отечественного языка» [7], «существенную пользу наук и публичного воспитания» [10].

В 1912 г. в законодательстве Российской империи [11] высшие учебные заведения являлись уже одним из уровней учебных заведений (высшие, средние и низшие), подведомственных министерствам народного просвещения, Императорского двора, торговли и промышленности, внутренних дел, юстиции, путей сообщения и финансов, главного управления землеустройства и земледелия,

Собственно Его Императорского Величества канцелярии, Императорского человеколюбивого общества. К высшим учебным заведениям Министерства народного просвещения причислялись:

-

1) императорские российские университеты: С.-Петербургский; Московский; Харьковский; Казанский; Св. Владимира; Новороссийский; Томский; Юрьевский; Варшавский;

-

2) Демидовский юридический лицей (г. Ярославль);

-

3) филологические институты: Императорский С.-Петербургский историкофилологический институт; Историкофилологический институт князя Безбородко; Лазаревский институт восточных языков;

-

4) Императорский лицей в память Цесаревича Николая;

-

5) технические училища: С.-Петербургский и Харьковский практические технологические институты; Императорское московское техническое училище; Рижское политехническое училище;

-

6) Археологический институт;

-

7) Институт сельского хозяйства и лесоводства (г. Новая Александрия);

-

8) ветеринарные институты: Харьковский; Юрьевский; Казанский; Варшавский.

Таким образом, менее чем за 100 лет высшие учебные заведения прошли путь развития от зарождения как понятия и до видовой дифференциации как элемента системы образования России. Если высшие учебные заведения в 1835 г. существовали только в виде университетов, то к 1912 г. уже появились институты, технические училища и лицеи, кроме казённых высших учебных заведений разных ведомств созданы общественные и частные.

Советский период развития понятия «высшее учебное заведение» начинается в 1918 г. с опубликования Правил приёма в высшие учебные заведения и характеризуется:

– всплеском его использования в образовательном законодательстве, обеспечивая относительную преемственность терминологии, например в положениях о высших учебных заведениях начиная с 1921 г. и до распада СССР в 1991 г., вплоть до 2014 г.;

– появлением в законодательстве понятий: 1) «вуз» как синонима в 1930 г. [12] и постепенным становлением его как составной части других словосочетаний, например «Минвуз», «послевузовское профессиональное образование»; 2) «высшая школа» как синонима в 1921 г. [13], которое впервые применено в приказе Реввоенсовета РСФСР 1920 г. и связано с военным учебным заведением – высшая электротехническая школа, назначение которой «пополнять профессиональные военно-технические познания у старшего командного состава войск связи и специальных электротехнических частей и вводить их в круг новейших усовершенствований техники для подготовки кадра технически сведущих командиров отдельных специальных частей, управлений и учреждений» [14];

– расширением сети и дальнейшей дифференциацией высших учебных заведений начиная с постановления Совнаркома СССР от 30 июня 1930 г. («количество вузов за кратчайший срок увеличилось в 10 раз ») и до наших дней, когда оно «перевалило за тысячу со средним числом студентов примерно в 6 000» [1].

Таким образом, за период 1917–1991 гг. число высших учебных заведений увеличилось со 150 до 519, студентов – со 149 до 2 762,8 тыс. человек [15]. Так же, как и в царской России, все высшие учебные заведения были государственными, а основными элементами организационной и управленческой структуры были ректор, факультеты и преподаватели; новыми стали филиалы, научные и производственные подразделения, клиники, учреждения культурно-бытового назначения и др. Обучение велось по очной, очнозаочной (вечерней) и заочной формам. Особое внимание в высших учебных заведениях этого периода уделялось структуре студентов по гендерному и социальному признаку: набор осуществлялся независимо от гражданства и пола; приоритетом пользовались выходцы рабоче-крестьянского слоя, члены партии и выпускники рабфаков.

Хотя высшие учебные заведения и дифференцировались по виду (университет, академия, институт), но в соответствии с постановлением Совета министров СССР от 10 апреля 1946 г. № 809 «О передаче в непосредственное ведение Министерства высшего образования СССР высших учебных заведений» 263 академии и института тоже группировались по отраслевому признаку. При этом 30 университетов стоят обособленно от отраслевых высших учебных заведений.

Начало постсоветского периода развития понятия «высшее учебное заведение» относится к 1992–1996 гг., когда утверждаются законы «Об образовании», определивший, что высшее учебное заведение – это место для получения высшего профессионального образования, и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» [16], сформулировавший, что им «является образовательное учреждение, учреждённое и действующее на основании законодательства Российской Федерации об образовании, имеющее статус юридического лица и реализующее в соответствии с лицензией образовательные программы высшего профессионального образования». Отметим, что этот период характеризуется наибольшей автономией (в том числе экономической) высших учебных заведений, появлением дополнительной формы обучения (экстернат), расширением уровней образования (бакалавриат, магистратура), возвращением негосударственного сектора высшего образования.

С введением в 1994 г. Гражданского кодекса РФ и 1996 г. Федерального закона «О некоммерческих организациях» высшее учебное заведение стало относиться к некоммерческим организациям, созданным в форме учреждения и являющимся государственным, муниципальным или негосударственным (частным (2006 г.)). Позже стало возможным дифференцировать государственные (муниципальные) образовательные учреждения по типу: бюджетное (2006 г.), автономное (2006 г.) и казённое (2010 г.). Новым видом высшего учебного заведения становится федеральный университет (2006 г.). Впервые учреждаются университеты разной подведомственности.

В 2012 г. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» прерывается использование и развитие понятия «высшее учебное заведение», а также «вуз» и «высшая школа» в образовательном законодательстве. Появляется понятие «образовательная организация высшего образования»: «образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и научную деятельность» [17, ст. 23].

Анализируя динамику развития высших учебных заведений (таблица 2), можно сделать вывод, что определяющим для вузовской сети был экстенсивный рост.

Так, за второе столетие значительно выросли количество высших учебных заведений (до 1 046 вузов) и численность студентов (более 6 000 тыс. человек).

Таблица 2 – Количественная характеристика сети высших учебных заведений

|

Годы |

Число высших учебных заведений |

В них студентов – всего, тыс. чел. |

На 10 тыс. чел. населения приходилось студентов, чел. |

Объём финансирования, процент к ВВП |

|

1914 |

72 |

86,5 |

10 |

4,4 [18] |

|

1991/92 |

519 |

2 762,8 |

186 |

5,85 |

|

2012/13 |

1 046 |

6 075,4 |

424 |

4,1 |

Источник: сост. авторами по: Росстат: [сайт]. URL: и аналитическому обзору [19].

Из таблицы 2 видно, что на протяжении эволюции высших учебных заведений государство уделяло значительное внимание материальному благополучию отечественной системы образования, и расходы на неё составляли не менее 4 % от ВВП. Следует отметить, что в царской России широко была развита благотворительность, которая в сфере высшего образования достигала значительных размеров.

Роль высшего учебного заведения и его признаки

После революции 1917 г. система образования образца царской России как бы прекратила своё функционирование. Вместе с тем основные принципы её действия (в том числе высших учебных заведений), заложенные в тот период, были положены в основу существования советского высшего образования, действующие и поныне. Главной целью функционирования высшего учебного заведения была и остаётся «подготовка образованного человека» [20], а именно: «во-первых, докончить образование молодых людей, поступающих в них с уровнем развития, данного им средней школой; во-вторых, подготовить известный контингент учёных специалистов и, в-третьих, в лице своих профессоров заботиться о развитии науки в России» [21]. Предназначением большинства его выпускников в царской России стало «выполнение обязанностей, возлагаемых на него государственной службой и жизнью общественной» [3]; в советский период – «создавать кадры специалистов по различным отраслям РСФСР» [13]; в постсоветское время – «целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства» [22]. К общим признакам высшего учебного заведения как понятия можно отнести:

-

1) приём в студенты молодых людей на

основании документа, подтверждающего завершение довузовского образования;

-

2) подчинённость ведомству, регулирующему систему образования;

-

3) организация деятельности в соответствии с уставом и / или положением – документами, являющимися правовой основой деятельности;

-

4) наличие в организационной структуре факультетов и учебно-вспомогательных подразделений (типографии, книжные лавки, лаборатории и т.д.);

-

5) осуществление непосредственного управления ректором и советом (учёным, попечительским и т.п.);

-

6) закреплённое учредителем в собственности или на правах оперативного управления имущество, необходимое для осуществления основной деятельности высшего учебного заведения;

-

7) наличие определённой (относительной) автономии и привилегий.

Однако следует отметить, что по мере развития высшего учебного заведения изменяется статус обучаемых: от преимущественно выходцев сословия «неподатного, недуховного и некупеческого» к «широким пролетарским и крестьянским массам» и до «граждан Российской Федерации» в целом. Если доступность обучения в высшем учебном заведении расширяется, то привилегии от его получения сокращаются. Так, в царской России высшее учебное заведение «оказывается единственно возможным выходом на служебное гражданское поприще, единственною дверью, открывающей виды на карьеру»; а аттестат (особенно университетский) о прохождении «курса наук в казённом учебном заведении» давал выпускникам значительные служебные преимущества – получение «чина немедленно по окончании курса и право на ускоренное прохождение остальных степеней табели о рангах»: «возможность начинать службу не с первой низшей ступени, а со второй, третьей и даже четвёртой»; «шагать разом через две или даже три ступени» [4]. Преимущество советских выпускников заключалось в гарантированном получении работы по специальности на основе персонального распределения и младшего офицерского звания при наличии военной кафедры в вузе.

В наше время практически единственной привилегией осталось преимущественное право поступления в аспирантуру выпускников, получившим диплом с отличием.

Таким образом, результат анализа законодательства в сфере высшего образования России не отрицает, а уточняет результаты лингвистического исследования и показывает, что зарождение понятия «высшее учебное заведение» относится к более раннему историческому периоду.

Появление синонимов «вуз» и «высшая школа» в образовательном законодательстве зафиксировано значительно позже, чем они стали использоваться в научно-публицистической литературе, и связано это скорее уже с советским этапом его развития (таблица 3).

Таблица 3 – Хронология появления понятий в отечественной научно-публицистической литературе и образовательном законодательстве, годы

|

Понятие |

Национальный корпус русского языка |

Образовательное законодательство России XIX–XXI вв. |

|

высшая школа |

1846 |

1920 |

|

высшее учебное заведение |

1857 |

1835 |

|

вуз |

1910 |

1930 |

Источник: сост. авторами.

Высшее учебное заведение как понятие и элемент системы образования эволюционировало под влиянием изменения экономико-правового уклада страны, отвечая вызовам общества расширением и дифференциацией структуры вузовской сети. Однако, несмотря на вызванные в связи с этим регулярные изменения подходов к организации и управлению, не претерпели каких-либо принципиальных изменений роль и признаки высшего учебного заведения. По большому счёту варьировалась только степень его автономии, уровень доступности высшего образования и объём предоставляемых привилегий выпускникам.

Список литературы Об эволюции высшего учебного заведения в системе образования России

- Ливанов Д. Зачем России сотня сильных региональных университетов/Д. Ливанов, А. Волков//Ведомости. URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/03/23/zachem-rossii-sotnya-silnih-regionalnih-universitetov.

- Национальный корпус русского языка. URL: http://ruscorpora.ru.

- Уваров С. С. Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833-1843/С. С. Уваров. СПб., 1864. URL: http://dugward.ru/library.

- Аксаков И. С. О соотношении нашего общественного образования с табелью о рангах/И. С. Аксаков//День. 1864. № 23. С. 1-3. URL: http://dugward.ru/library.

- Предварительные правила народного просвещения, утверждённые 24.01.1803 г. № 20597. URL: http://www.nlr.ru.

- Устав учебных заведений, подведомых университетам от 05.11.1804 г.//Полное собрание законов Российской империи. URL: http://www.nlr.ru.

- Утвердительная грамота Московского Императорского университета: указ Императора Александра I от 05.11.1804 г. № 21502/Полное собрание законов Российской империи. URL: http://www.nlr.ru.

- Устав Императорского Московского университета: указ Императора Александра I от 05.11.1804 г. № 21498; Устав Императорского Харьковского университет: указ Императора Александра I от 05.11.1804 г. № 21499; Устав Императорского Казанского университета: указ Императора Александра I от 05.11.1804 г. № 21500//Полное собрание законов Российской империи. URL: http://www.nlr.ru.

- Положение об учебных округах Министерства народного просвещения: указ Императора Николая I от 25.06.1835 г. № 8262//Полное собрание законов Российской империи. URL: http://www.nlr.ru.

- Общий устав императорских российских университетов: указ Императора Николая I от 26.07.1835 г. № 8337//Полное собрание законов Российской империи. URL: http://www.nlr.ru.

- Свод законов Российской империи. Издание в 16 т./под ред. И. Д. Мордухай-Болтовского. СПб.: Деятель, 1912. Т. XI. Ч. 2. Свод уставов учебных, уставы кредитный, торговый. URL: http://civil.consultant.ru/code.

- О реорганизации вузов, техникумов и рабфаков: постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 23.07.1930 г.//СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru.

- О высших учебных заведениях РСФСР (Положение): декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 02.09.1921 г.//СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru.

- Временные штаты и Положение Высшей электротехнической школы и состоящих при ней электротехнических курсов для подготовки Комсостава: приказ Реввоенсовета РСФСР от 26.04.1920 г. № 640//СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru.

- Образование в России. М., 2003. URL: http://www.gks.ru.

- О высшем и послевузовском профессиональном образовании: федер. закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ//СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru.

- Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ//СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru.

- Ульянова Г. Н. Народное образование. Печать/Г. Н. Ульянова//Россия в начале ХХ века. Исследования. М.: Новый хронограф, 2002. С. 577-623. URL: http://galinaulianova.ru.

- Кононова А. Е. Совокупные затраты на образование в Российской Федерации/А. Е. Кононова, Н. Б. Шугаль//Информационный бюллетень. М.: НИУ ВШЭ, 2014. 56 с.

- Ходоровский И. На фронте просвещения. Статьи и речи/И. Ходоровский. М.-Л.: Гос. изд-во, 1926. 190 с.

- Толстой И. И. (граф). Заметки о народном образовании России/И. И. Толстой. СПб., 1907. URL: http://dugward.ru/library.

- Об образовании: закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1//СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru.