Об объемах средневековых «причерноморских» амфор

Автор: Суханов Е.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамического производства

Статья в выпуске: 240, 2015 года.

Бесплатный доступ

В данной статье публикуются результаты изучения емкостных характеристик «причерноморских» амфор VIII-X вв. Решение поставленной цели осуществлялось с использованием нескольких методов, в том числе одного компьютеризированного (трехмерный редактор Autodesk 3ds Max). Эти расчеты и сопоставление полученных данных с византийскими мерами измерения объемов веществ позволили выделить семь стандартов «причерноморских» амфор, которые находят кратные соответствия с византийскими единицами измерения объема вина.

"причерноморские" амфоры, византийские меры, стандарты объема

Короткий адрес: https://sciup.org/14328204

IDR: 14328204

Текст научной статьи Об объемах средневековых «причерноморских» амфор

Таким образом, целью настоящего исследования являлось изучение объемов «причерноморских» амфор. Работа велась по опубликованным целым и археологически целым сосудам, происходящим из материалов раскопок раннесредневековых памятников Крыма, Тамани, Подонья ( Чхаидзе , 2012. С. 465, 469, 471, 473, 475, 477. Рис. 75, 1, 2, 3 ; 79, 2, 3, 4, 5 ; 81, 1–5 ; 83, 1, 3 ; 85, 3, 5 ; 87, 3, 4, 8, 15 ; Майко , 2004. С. 180–183. Рис. 100, 5, 6 ; 101, 3, 4, 6, 8 ; 102, 7, 8 ; 103, 13 ; Кузнецов, Голофаст , 2010. С. 413, 415, 417. Рис. 28; 29, 1, 2 ; 30; Баранов , 1990. С. 28, 30. Рис. 9, 1–9 ; 10, 4, 7, 5 ; Гадло , 1980. С. 142. Рис. 7, А, Б, Д, Е ; Гадло , 1969. С. 164, Рис. 4, А, В ; Кравченко, Давыденко , 2001. С. 274, 275, 295. Рис. 24, 1, 4, 5 ; 25, 1, 2, 5 ; 45, 2 ; Мыц , 1990. С. 228. Рис. 4, 1 ; Нидзельницкая , 2009. С. 262, 271, 276. Рис. 2, 1, 3, 4 ; 9, 1 ; 11, 2 ; Нидзельницкая, Кулаков , 2013. С. 25. Рис. 11, 4 ; Белинский, Кулаков , 2013. С. 147, 148. Рис. 8, 1 ; 9, 1 ; Сарапулкин , 2006. С. 201. Рис. 6, 10, 11 ; Кутайсов , 2004. С. 115. Рис. 1, 7 ; Паршина , 1974. С. 60. Рис. 3, 8 ; Голенко , 2007. С. 402. Рис. 111; Голофаст, Ольховский , 2013. С. 61, 66, 71. Рис. 3, 1 ; 5, 7 ; 7, 4. Единичные экземпляры представлены сосудами из Западного Предкавказья ( Успенский , 2015. Рис. 23, 4 ), Среднего Поволжья ( Багаутдинов и др. , 1998. С. 145. Рис. 40, 1, 3 ), Прикамья ( Голдина и др. , 2012. С. 146. Табл. 53, 2 ). Первым и основным критерием для включения сосуда в исследуемую выборку являлась сохранность его профиля в такой степени, которая позволяет судить о форме емкости амфоры и ее размере. Вторым критерием являлось наличие в публикации как минимум частичной прорисовки внутреннего контура стенок, поскольку только наличие этой информации позволяет изучать внутренний объем сосуда. Третьим критерием выступило наличие в публикации масштаба. Количество опубликованных сосудов, привлеченных к изучению и удовлетворяющих вышеперечисленным критериям, составило 75 экземпляров.

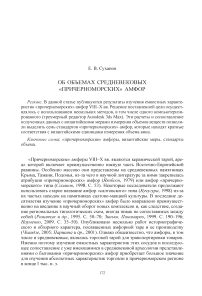

Для исследования объема амфор было использовано три метода. Первый из них основывается на способах, предложенных и апробированных О. О. Барабановой и С. Б. Платоновым (Барабанова, Платонов, 1982). Его суть заключается в разделении амфоры на несколько частей и представлении их приближенно в виде цилиндров с дальнейшим расчетом их объемов и суммированием полученных данных. Вышеупомянутыми авторами было предложено два варианта проведения расчетов, отличия которых заключаются в выборе величины, используемой как диаметр проектируемых цилиндров. В первом варианте цилиндры строятся два раза, на малых и больших радиусах (Там же. С. 128. Рис. 1А), во втором же при проектировании цилиндра в качестве его диаметра используется среднее арифметическое между большим и меньшим радиусом (Там же. С. 128. Рис. 1Б). Использование такой методики в вышеописанном виде может приводить к значительным погрешностям, даже приблизительная оценка которых затруднена. Это связано с тем, что при построении цилиндров различной высоты результаты расчета объема целого сосуда могут значительно отличаться. К сожалению, авторами не был прописан высотный шаг, использование которого позволило им получить наименьшую погрешность в сравнении с результатами заполнения сосудов водой. Нами был использован модифицированный вариант расчета, при котором проектирование цилиндров отталкивается от точек на внешнем контуре сосуда (что характерно для первого предложенного авторами варианта), а за радиус цилиндров принимаются средние значения (что характерно для второго варианта). За высоту цилиндров принималась высота функциональных частей сосуда, отражающих его естественную структуру (Цетлин, 2012. С. 155). Такой способ основывается на выделении точек наибольшей локальной кривизны на контуре сосуда, маркирующих усилия гончара, предпринимаемые им для перехода от одной части к другой. Целесообразность такого методического приема заключается в возможности проверить полученные результаты графически в программе CorelDraw (что вряд ли было бы возможно при использовании малого шага в 1–2 см). Рабочая среда этой программы позволяет смоделировать в плоскостной перспективе как внутреннее пространство амфоры, не охваченное расчетами, так и выявить «бесполезные» участки (т. е. участки, формально входящие в цилиндры, но не являющиеся емкостным пространством сосуда), вошедшие в расчеты (рис. 1)1. Второй использованный метод является широко известным и сводится к разделению прорисовки амфоры на усеченные конусы, расчету их объемов по стандартной математической формуле и суммированию полученных результатов. Способ был предложен Г. М. Николаенко при изучении античных пифосов (Николаенко, 1974. С. 29), часто он используется при расчете объемов античных амфор (Внуков, 2003. С. 84). Третий метод представляет собой разработку трехмерных моделей сосудов в программе Autodesk 3ds Max и автоматический расчет объема полученной фигуры с помощью встроенной опции «Measure». Такой способ был подробно описан и опубликован Е. П. За-гваздиным и Н. П. Туровой (Загваздин, Турова, 2011). Объем одного сосуда удалось измерить путем его заполнения водой2.

Сравнение полученных результатов измерения внутренних объемов «причерноморских» амфор (табл. 1) свидетельствует, что все три метода позволяют получить достаточно близкие цифры применительно к отдельно взятому сосуду. Для иллюстрации этого положения нами был использован коэффициент близости полученных данных, который представляет собой результат деления наименьшего показателя на наибольший3. В среднем по выборке значение коэффициента составляет 0,91, что говорит о среднем расхождении данных, полученных тремя

-

1 Эта процедура предусматривает представление неохваченных и бесполезных пространств приближенно в виде геометрических фигур, например конусов, расчет их объема по стандартной математической формуле. Полученные данные прибавляются или же вычитаются из ранее полученных объемов цилиндров, описывающих форму амфоры.

-

2 Автор выражает благодарность В. А. Сарапулкину, автору раскопок Ржевского могильника, за разрешение использовать амфору из погребения 2 для измерения объема водой, а также студентке НИУ «БелГУ» Ю. В. Костевой за оказанную помощь в проведении данного эксперимента.

-

3 Использование для оценки степени близости не абсолютных, а процентных показателей обусловлено широким диапазоном колебаний полных объемов сосудов. Выбранный критерий ставит задачу сравнить степень разброса результатов, полученных тремя разными методами, в равной степени как на амфорах меньших объемов, так и на сосудах большего размера. Применение в данном случае абсолютных показателей, например, среднего или стандартного отклонения, показало бы лишь то, что на амфорах больших объемов величина отклонения выше, чем на амфорах меньшей вместимости.

Рис. 1. Схема графической проверки расчетов, произведенных методом цилиндров

1 – пример построения цилиндра, А – «бесполезное» пространство, Б – неохваченное пространство; 2 – моделирование цилиндра с учетом «бесполезного» пространства (выделено штриховкой), А – вид сверху, Б – вид спереди; 3 – представление «бесполезного» пространства в виде эллиптического конуса, А – вид сверху, Б – вид спереди; 4 – результат перерасчета радиусов и представление «бесполезного» пространства в виде конуса, подготовленного для последующего вычисления его объема, А – вид сверху, Б – вид спереди разными методами, в пределах 9–10 %, что можно считать вполне приемлемым результатом. Устойчивых закономерностей, касающихся связи изменения этого коэффициента в зависимости от увеличения или уменьшения объема сосудов, выявлено не было, исключение составляет амфора из могильника Урень II, где коэффициент близости минимален по выборке и равен 0,79.

Следует заметить, что в представленной таблице отражены результаты измерения внутреннего объема как целых сосудов, так и тулов амфор, т. е. полученные результаты далеко не равнозначны. Именно поэтому приведенные цифры вряд ли отражают определенные стандарты, которым теоретически может соответствовать изученная амфорная тара.

Обращение к опыту изучения античной амфорной тары показывает, что фактический объем амфоры несколько превышает заключенный в нее стандарт ( Монахов , 1989. С. 37, 39; Внуков , 2003. С. 84). Это обусловлено необходимостью оставлять воздушное пространство между уровнем заполнения сосуда и его пробкой, дабы избежать негативных последствий брожения вина (когда речь идет об амфорной таре, использовавшейся для транспортировки этой продукции) и утери товара при транспортировке. В связи с этим амфорная тара заполнялась не до конца. Специалистами по античной амфорной таре установлено, что фактический объем сосуда равен разности полного объема и объема его горла ( Монахов , 1992. С. 182). Нужно учесть, что у многих античных амфор горловая часть начинается после места максимального расширения тулова, чего нельзя сказать о средневековой амфорной таре, тяготеющей к овоидно-цилинд-рическим формам. Это обстоятельство наталкивает на необходимость попытки решения сложившейся проблемы, что, как мы полагаем, можно сделать путем соотнесения неполных объемов сосудов с византийскими мерами измерения объемов различных веществ.

Таблица 1. Результаты расчета внутреннего объема «причерноморских» амфор

|

cd ! | = i л On н о ^i m s |

2 н л >д р Hog и м О о g пой Д n |

||||||||||

|

cd >д m § ^ g О |

О S2 Он - cd Д Д О о Он ^3 |

о S2 Он - cd Д Д О о Он <"^ |

о ^ S2 cd К д о о <"^ |

^ х cq S lx о ^ cd о |

^ X ш S lx о Он ^ ^-'Ои 2> н S |

^ X ш S lx о Он ^ х о ^ Он О' н S |

^ X ш S lx о ^Р Он ^ ^Ои О' н S |

^ х ш S lx Он ^ о ^ Он |

X ш S lx о ^Р Он ^ х о ^ Он О' н S |

X ш S lx о ^Р Он ^ х о ^ Он О' н S |

|

|

о Он ^ •z |

оо |

О^ |

О |

in |

in |

in |

Ох |

ор |

|||

|

H д S cd д H ^ о |

СЧ о^ |

СЧ |

Ох |

ОО |

ор |

||||||

|

cd s “ s iS з о s C S cd В Он cd Й ^ Й -О4 Он |

p hQ m H Д Q У д m о S |

Я |

in |

СЧ |

чсГ |

2х |

Ох 'О |

40 |

1Г> |

||

|

р о д (М О |

СЧ |

^L |

in |

о чсГ |

'О |

Ох |

|||||

|

о Он 'О ^ Д |

СЧ |

in |

ш^ чсГ |

'О |

VX |

оо^ |

|||||

|

О |

п? д ^ о m ^^ m л 5 си р -8 |

s ^ 8 Д г. о ^ Н Э |

Сх| К О Рн *2 2 Р СП о 5 2^4 д 5 Он Р о о Р ^ 11 в её^' |

ОО ш 6 сх| К о Он *2 2 д 5 Он Р о Р ^ 11 в её^ |

Ох ш чг д о Он ^2 Р о ^ С^1 д Он g, cd X е^‘ |

ох о О X Ох 9 S" у to Д X ё'й н S |

о? чг д о Он ^2 Р о ^ С^1 д Он cd X е^‘ |

ОО ш ш д о Он *2 2 S-m о Д § 40 Он Р о Р ^ 11 в её^ |

о п о: ^ £ д U Он ш 40 ^н к ся Он ^ р ^8 si |

о? д хР1 t^ S вч о р ( д m л СП si |

|

|

3s х см S lx 8 ^ cd i K о о S |

3s х см S lx 8 РР cd ^рр О |

3s х см S lx 8 РР cd о о S |

3s x cm S lx 8 pp cd X Q 2> H 0 s |

3s x cm S lx 8 pp cd X Q 2> H 0 s |

^ x cq S lx ^ cd X Q 2> H s |

3s x cq S lx 8 *fL ^ cd 2> H 0 s |

3s x cq S lx 8 ^2/ ^ cd 2- н 0 S |

3s x cq S lx 8 *2h ^ cd x Q 2> H 0 s |

3s x cq S lx 8 *2h cd 0 S |

3s X CM к —A 3^ 0 S 3 \N рь p\ н 0 |

||

|

Ox^ |

oo |

0 |

0 |

vx" |

40 |

^Ix |

40 |

Ox |

VXR |

Ох |

||

|

Ox oo^ |

Ох |

oo co |

40 Ox^ |

00 |

Ox 00^ |

04 |

04 |

|||||

|

co 40* |

wf |

40* |

vx |

40 |

Ox |

r^ 40^ |

CM |

$ 40^ |

4О" |

О? |

||

|

о 40* |

40 |

cm 40* |

Ox |

Ox 40^ |

4ОГ |

4ОГ |

4ОГ |

OO 40^ |

4О" |

40 Ох_ оо' |

||

|

см^ 40* |

m |

40 co |

40* |

40* |

О |

vx" |

OO OO^ 40^ |

О |

CM 4R 40^ |

40 40^ 4О" |

СЧ. о? |

|

|

o' см S О Рн *2 2 2 m о 5 2^ к 5 О 2 S' 11 в е gb |

^^ К к СР со • " Р1 ХО -н es N 5 to р -8 и |

о pp § ^ ° l> M К cd ^^ S Ри , ухо с Sb |

К ^CM Е^Г- ВЧ 0 m ^ Ph p -8 |

><5 9 s S CP S ^ Ox cd ^ M 0 P> e O ^5 ^rS |

m ^ 00 s S К Ph 0 C o' ° к о § & и |

cd ^ IT) 2 0 01 ч g к о 5 ^ у 0 ° к О to & to и |

8 s Ph of H 5/ |

CM OO ^ 0 нн s О ^ mP 00 0 w 01 si |

S О 3 ^[ ° i> M “ cd ° 93” К cd ^^ S Ph „ у X о C Sb |

Ox OO Я о нн Я О ^ ОО о es Р1 Ри ^ s| |

К ^ xS^. Я£ ОО вч О 1-н m ^ сё Ри ^ р -8 s| |

g^ Р^о 04 д Ох SS |

|

rH 3 w s ч 1© я н © S и © © л К |

S |

8 |

8 |

8 |

8 |

8 |

||||||

|

>S со В °Ч К 40 К ^ * 5 S |

13 >S со В 00 К 40 К ^ |

13 >S со В 00 К 40 К ^ |

13 >S со В 00 К 40 К ^ |

13 >S со S 00 К 40* К ^ 00 |

>S m В ^ К 40" к ^ ^ н о> S |

>S m В ^ К 40" к ^ 2 к ^ н о> S |

>S m В ^ К 40" к ^ 2 к ^ н о> S |

>S m В ^ К 40" к ^ 2 к ^ н о> S |

>S m К 40" к ^ о> S |

>S m В ^ К 40" к ^ ^ н о> S |

>S m В ^ К 40" к ^ ^ н о> S |

|

|

ОО 40* |

Ох 40* |

40* |

40* |

40" |

40" |

40 40" |

40" |

ОО 40^ 40" |

Ох 40" |

|||

|

ОО Ох^ |

40 Ох |

Ох |

Ох |

ОО |

ОО |

40 |

40 |

Ох_ |

°\ |

40 °\ |

||

|

ОО* |

Ох |

3 |

40 40* |

40* |

40 |

ЕС |

ур |

СЧ |

ОО Ох_ СО |

|||

|

Ох оо* |

СЧ Ох, 40* |

^ |

40* |

3 40* |

40" |

Г^ |

СЧ 40^ |

Ох |

ОО Ох_ 40" |

ОО 40" |

Ох СО |

|

|

ОО* |

СЧ |

40^ 40* |

1> |

40" |

40 ОО^ |

ОО |

40 40^ |

ур |

СЧ |

СЧ о? |

||

|

ОО а о ОО -н <О О К ^ 2-8 S| е^ |

о ° Г 2 s” К cd ^^ ухо С ёЬ |

S О 8 м Q 1> м “ cd ° о s” К cd ^^ S Ри „ ухо |нэВ С ёЬ |

6 о! К о Рн *2 2 В СП о д ? о о 3 р В 11 в её^' |

сЗ ОО СЧ 6 сЧ К о Рн *2 2 В о к § 40 р В 11 в её^' |

S к S Рч $ s ^ O1 со ^ Н S |

ОО К ^ О СП р^ ОО В о m л Ри ^ р -8 s| |

t^[oo В о р ( к m л S Ри ^ р -8 s| |

Ч1 S И о^ d U о es pi Ри р -8 s| |

о м ГП ° 1> м СЗ ОО О S ОХ К cj 1—1 К г- Й X Р S "©1 з С ё В |

2 ^ X О1 g 6 X Ох нё |

2 ^ X О'. X Ох нё |

|

S |

8 |

8 |

8 |

|||||||||

|

3s >Я со S oo Я Я ^ oo S |

>Я co S oo Я 4D Я ^ ^ H oo s |

>Я co S oo я 4o" я ^ Cd д ^ H oo s |

>Я co S oo Я 4Or я ^ cd ^ ^ H oo s |

>Я m S oo Я 4ОГ я ^ 2 я cd ^ ^ н 00 S |

я о 00 ^ о ^1 W о О ^Н р^^ о |

к о 00 ^ о ^1 W о О ^н р^^ о |

н 00 ^ о ^ W о СО ^Н р^^ о |

я о ^ о ^1 W о СО ^Н рр^ о |

я о s^ ю о ^1 W о СО ^Н рр^ о |

я ^ о ^ W о СО ^Н рр^ о |

я О ^ о ^1 W о О ^Н РР'-^ о |

я 00 ^ о ^ W о О ^Н РР'-^ о |

|

OO 40' |

Ox^ 40' |

40* |

04 40* |

2 |

о? |

40 о? |

40 о? |

сч о? |

40 о? |

о? |

о? |

40^ о? |

|

S |

40 Ox^ |

04 |

Ox^ |

04 |

04 |

40 оо^ |

40 |

04 |

04 |

Ох 0°п |

||

|

R |

40 сю |

O1 oo” |

40 |

ОО оо” |

cQ |

СЧ 40^ оо' |

Ох оо' |

оо |

Ох 40^ |

оо |

||

|

СЧ |

oo |

40 oo” |

Ox 40^ |

СЧ оо* |

СЧ |

СЧ о? |

оо |

o' |

40 |

o' |

СХ1^ |

|

|

40 |

oo” |

oo” |

Ох, оо* |

г- |

о |

o' |

я оо' |

Cxl^ |

40^ |

o' |

||

|

X o. 8 о X Ox 9 ^ у to h S |

я ^ О СЧ Ox ВЧ 6 p ( я m 5 cu p -8 |

^ 3 S 2 ^ ^ О о w о 8 ^ Q-< o' ° Ее о to & to и |

r? ^s S 2 ^ Ph я —‘ О О w О ^ PP о* ° Ее о и |

00 Я К К Рн 00 gs с р ° к и |

G” ар ю о es f'l 5 to" Р -8 si |

cd 2 es К ^ Рн К —‘ о о W о 8 ^ Р1н of U& |

s s Ри 0^ о а р м о S — ^ 5 cd g К W b РР у Q св 1 О Я сл g св Ри [О |

40 я S ^ ID S СО ~ Н S |

О1 я ^ О СП ох СХ! СО г я в, ^ S| е^ |

О? Ох СЧ Ф1 я О Он *2 2 Ри Я ” о И К И to s К Я 5 е g^' |

щ^ 1Г) ^ оо ^ 6 НН я о ^ оо о es Р1 Ри р -8 s| |

я s Ри Ри О 8 Р м о ^ ^ . О cd g Я W Ь 2 g-би св 1 О я У) е 5 Ри Г to 6 0 2- |

|

rH 3 л н 00 S я ее Я я © О |

||||||||||||||

|

к о Ян н 00 о 'О о <4 W о О ^ч Яи^ S |

я Ян 00 'О О ^1 W о О ^ч Яи^ о S |

я о Ян 00 ^ о ^1 W о О ^ч Ян^ о |

я о Ян 00 ^ о ^1 W о О ^ч Ян^ о |

я о Ян 00 ^ о ^ X о О ^ч Яи^ о |

я о 3^ ю о ^ X о О ^ч Яи^ о S |

я о в ^ ю о ^ W о о ^ Яч^ о |

я о Ян н _ 00 ю о ^ W о о ^ Яи^ о |

я о Ян н _ 00 ^ о ^к W О о ^ Яи^ о S |

я о Ян 00 ^ о ^к W О о ^ Яи^ о S |

я о Ян н _ 00 ^ о ^к W О о ^ Яи^ S |

я о Ян 00 ^ о ^к W О о ^ Яи^ о S |

я о Ян 00 ^ о ^к W О О ^Н Яи^ о S |

||

|

оГ |

оГ |

о |

ОО |

о |

о |

СЧ ^к |

СЧ ^к |

5 |

0°п |

Ох 40^ |

||||

|

СЧ Ох^ |

40 Ох^ |

СЧ |

СЧ |

ОО |

||||||||||

|

ОО |

ОО |

СЧ |

СЧ |

°\ |

in |

of |

г^ 4сГ |

40 40^ |

ОО оо' |

|||||

|

о |

о |

to |

Ох |

Ох ОО^ |

ОО |

40 40^ |

ОО |

m |

v4 |

to |

||||

|

ОО |

Ох 40 |

со |

ОО |

о |

^ |

Ох °\ |

ОО схр |

ОО |

40 ^к 4сГ |

Ох |

4сГ |

|||

|

6 я Рч 40 О1 к я ° 8 я I в § cd S^ |

я ^ о сч Ч[ю ^ со г я ^ S Я , ^ р м |

о? 6 Я ^ cd m is к л § to £ о а |

2 р X os о О X Ох Е to я X нё |

40 Ш Я ^ Рч я to s° &§ о я к $ к Я 43 |

я Ян >3 3 л ^ я 40 00 х ОО ^_ |

^ Я S ^ ^ о я § о ^ Н 5/ |

«О1 ^ ^ Ох i § «& о О х OS СЗ у to я X н§ |

X g [-Н Он со • оо о К ''I pS si |

я Ян 5 <^ S 40^ я о К 40 V ^ СО 43 X о |

tOi ч Ох § Е о о х Ох у toT 5 ё'й н S |

08 Я ^ cd со Ч es О <и ^, 2 2 g S В to О S |

40 я П-1 Ян Я to я g Ю О-1 00 &§ о Я К cd 5х 43 Рч -^ |

я Рч Я $ о ^ Н S |

|

1? X Г К m ОиО ° cd S д С-. О - Он ^ н 00 |

X ГК m S^ ° cd S д - Он ^ Н оо S |

X ГК m S^ ° cd S д с-< о - Он ^ Н оо S |

1? X Г- S^ ОнО ° cd S д с-< о - Он ^ Н оо S |

X ГК m S^ OnCg ° cd S д с-< о - Он ^ Н 00 S |

X ГК m S^ OnCg ° cd S д - О ^ Н 00 S |

X Й о 1 el О 00 |

X Й о 1 el О 00 |

^ X Й о 1 S g О1 Оч 00 |

X Й о 1 s g О1 Он 00 |

X Й e l Он 00 |

X Й S g e l Он 00 |

X s g m Oh 00 S |

|

ОО |

Ох Ох^ |

12 |

СЧ |

оГ |

о? |

о? |

о? |

8 |

of |

of O1 |

||

|

со |

Ох ОО^ |

Ох Ох^ |

ОО оо^ |

оо^ |

чо оо^ |

40 оо^ |

40 оо^ |

40 ОО^ |

СЧ оо^ |

оо^ |

Ox |

|

|

СЧ |

Я СЧ |

40^ |

ОО Ох^ |

Ох_ оо” |

оо оо^ оо' |

8 |

СЧ Ох_ сЧ |

40 сЧ |

О1 |

cQ |

s |

|

|

СЧ со |

о? |

40 |

ОО оГ |

Ох |

Ох оо' |

40 8 |

СЧ |

схр СЧ |

8 |

40" O1 |

||

|

СЧ СЧ |

о? |

оо” |

о? |

СЧ |

сЧ |

S |

Ох оо^ 40" СЧ |

S |

40 СЧ |

|||

|

я s Ри ^ § 2 * г § g S РУ У 2 2^ cd 1 О я VI g св Ри [О 0 О р |

о£ к Рн Ох 5 § чЬ |

оо • ОН — ^ g § -у РХсЧ X Р. о ^ Н Э |

cd 00 о Д >х . Д г. О оо о О X Г-око к к о 5 Н <д х У К X 2 н 5 |

ЧО <Г? ^2 6 о О X Ох 9 ^ У to н S |

§ & ^ ^Ох cd ^ X . М О 00 tg о ^5 Р2г03 |

rxj к Рн S S § «■-о К |

cxj к Рн S S § «■-о К |

о? ко с\| у s ю в |=: Ь |

к Рн Н Э |

к . Рн . ОО К Ох А Ох ЕР s 3 ^ й |

Ох к Рн S О Г Он^ cd ^S |

s Ph od Cxi OX к "3 r. QD X ^ G S -Expo |

Дополнительные расчеты в программе 3ds Max продемонстрировали соответствие вместительности амфор византийским мерам измерения объема вина, речь о которых пойдет ниже, при условии их заполнения до зоны, расположенной между местом максимального расширения тулова и плечом сосудов (табл. 1, колонка 5). Разумеется, высота этой зоны варьируется, равно как и конкретная теоретическая доля заполнявшейся емкости амфоры, однако существование данной тенденции представляется вполне очевидным. К схожему результату привело измерение водой объема сосуда из погребения 2 могильника Ржевка. Было выявлено, что близкое соответствие какой-либо византийской мере объема, в качестве которой в данном случае может выступать 1 морской метрон (10,25 л), было получено при заполнении до места перехода тулова амфоры в плечо. В результате оказалось возможным выявить несколько мер, которые полностью или в виде какой-либо ее части (например, половины) могли быть использованы для определения объема амфор (табл. 1, колонка 5).

Первой из них является морской метрон ( θαλάσσιον µέτρον ), равный 10,25 л ( Schilbach , 1970. P. 112–113). Сам по себе факт соответствия с этой мерой, возможно, несет в себе мало неожиданного, поскольку она широко использовалась в Византийской империи для совершения торговых операций. Второй выявленной величиной является анонный метрон ( Аννονικὸς μέτρον ) – мера измерения объема вина и воды, равная 6,83 л, которая, в свою очередь, представляет собой 2/3 морского метрона. Еще одной мерой может являться монастырский метрон ( Μοναστηριακὸν μέτρον ), равный 8,20 л (= 4/5 морского метрона), использование которого зафиксировано только в виде полумеры – 1/2 монастырского метрона. Распределение изученных «причерноморских» амфор по стандартам объема с указанием количества сосудов, вошедших в каждую размерную группу, представлено в табл. 2.

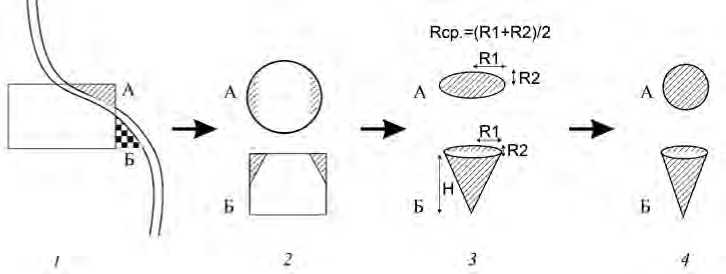

Следует отметить, что отнесение амфор к тому или иному стандарту объема имеет не сугубо интуитивный характер. Оно основывается на объективном отражении изменения динамики роста этой величины, представленной на графике, где также выделяется семь относительно обособленных участков (рис. 2). С различной степенью достоверности можно говорить о принадлежности изученных «причерноморских» амфор к стандартам объема, представленным в табл. 2. Кроме того, обратившись к табл. 1 и 2, в которых представлена вместимость всех изученных сосудов, можно обратить внимание на величину промежутков, отделяющих амфоры одного стандарта от другого. Имеется, однако, как минимум один дискуссионный момент: между наибольшим сосудом стандарта 4,1 л и наименьшим сосудом стандарта 5,12 л разница объема составляет всего лишь 0,5 л, что затрудняет их точное разграничение по признаку вместимости.

В изучении емкостных характеристик средневековой амфорной тары зарубежные исследователи всегда касаются вопроса о связи объемных и весовых характеристик вина ( Garver , 1993; Van Doorninck , 2002; Van Alfen , 1996). Судя по экспериментальным расчетам болгарской исследовательницы Е. Тодоровой, в 1 морской метрон входит примерно 30–32 λίτραι4 продукции. Если принять

-

4 Литра (λίτραι) – византийская мера измерения веса. По расчетам Е. Шильбаха, в VII–IX вв. эта мера равнялась 320 г ( Schilbach , 1970. P. 166).

Рис. 2. Объемы и стандарты «причерноморских» амфор

I – 1/ 2 монастырского метрона; II – 1/ 2 морских метрона; III – 1 анонный метрон; IV – 1 морской метрон; V – 11/ 2 морских метрона; VI – 2 морских метрона; VII – 3 морских метрона

Таблица 2. Выявленные стандарты объема «причерноморских» амфор

Изложенные выше результаты изучения объемов «причерноморских» амфор позволяют сделать несколько принципиальных выводов. Во-первых, чрезвычайно интересным представляется сам факт выявления определенных стандартов объема средневековых амфор «причерноморского» типа, что проделано на представительной выборке с использованием нескольких взаимо-проверяющих методов. Как мы полагаем, учитывая полученные данные, тезис об отсутствии стандартизации в средневековом амфорном производстве ( Чхаидзе , 2012. С. 128) можно попытаться подвергнуть пересмотру. Во-вторых, соотнесение с мерами измерения объема конкретных веществ позволило подтвердить использование изученных сосудов преимущественно для транспортировки такой продукции, как вино. Несмотря на возможную очевидность данного тезиса, выводы по данному аспекту бытования «причерноморских» амфор ранее делались преимущественно на интуитивном уровне. Исключение составляло граффити на амфоре с городища Маяки, дешифрованное как «Х (единиц) всего; (сюда) Х (мер) входит (помещается). Белое сухое вино» ( Кляшторный , 1979. С. 274).

Однако нельзя не отметить наличие дискуссионных моментов в некоторых сопоставлениях. Речь идет о близком сходстве византийских измерений объема вина и масла. Так, анонный метрон для измерения объема масла равен 5,68 л, что близко к 1/2 морского метрона для измерения объема вина (5,12 л); 1 монастырский метрон для измерения объема масла (6,81 л) близок к 1 анонному метрону для измерения объема вина (6,83 л). Таким образом, можно полагать, что, будучи рассчитанными под винные стандарты, «причерноморские» амфоры могли обладать полифункциональностью в отношении своего содержимого и использоваться также для транспортировки масла или других товаров в причерноморском регионе. Это в определенной мере подтверждается находками сосудов, заполненных нефтью ( Анфимов , 1958). В-третьих, удалось проследить, что система стандартов объема, использовавшаяся в амфорном производстве Крыма, очень схожа с системой, прослеженной на византийских амфорах IX–XIII вв. ( Garver , 1993). Это касается использования таких стандартов, как 1/2 монастырского метрона, 1/2 морского метрона, 1 морской метрон, 11/2 морского метрона, 2 и 3 морских метрона. В то же время использование стандарта в 1 анонный мет-рон (6,83 л) не прослежено в указанных выше материалах, что, возможно, является характерной чертой для крымского амфорного производства. Еще одной особенностью является использование монастырского метрона исключительно в виде полумеры (1/2). Таким образом, в стандартизации «причерноморских» амфор наблюдаются как явления, общие для византийского амфорного производства конца I тыс., так и некоторые локальные особенности, охарактеризованные выше и требующие дальнейшего изучения причин своего появления.

Список литературы Об объемах средневековых «причерноморских» амфор

- Анфимов Н. В., 1958. Средневековые амфоры с нефтью с Таманского полуострова//КСИИМК. Вып. 49. С. 151-154.

- Багаутдинов Р. С., Богачев А. В., Зубов С. Э., 1998. Праболгары на Средней Волге. Самара, 1998. 206 с.

- Баранов И. А., 1990. Таврика в эпоху раннего Средневековья (салтово-маяцкая культура). Киев: Наукова думка. 168 с.

- Барабанова О. О., Платонов С. Б., 1982. К методике изучения объемов средневековых амфор//АДСВ. Вып. 19: Византия и ее провинции. Свердловск: Уральский гос. ун-т. С. 127-133.

- Белинский И. В., Кулаков А. А., 2013. Средневековый слой поселения Октябрьское I//Хазарские древности: сборник научных статей. Аксай: Аксайский военно-исторический музей. С. 140-162.

- Внуков С. Ю, 2003. Причерноморские амфоры I в. до н. э. II в. н. э. (морфология). М.: ИА РАН. 235 с.

- Гадло А. В., 1969. Раскопки раннесредневекового селища у деревни Героевка//СА. № 1. С. 160-168.

- Гадло А. В., 1980. К истории Восточной Таврики VIII-X вв.//АДСВ. Вып. 17: Античные традиции и византийские реалии. Свердловск: уральский гос. ун-т. С. 130-145.

- Голенко В. К., 2007. Древний Киммерик и его округа. Симферополь: Сонат. 408 с.

- Голофаст Л. А., Ольховский С. В., 2013. Амфорная тара из подводных раскопок в акватории Фанагорийской гавани//ПИФК. № 2 (40). С. 55-78.

- Голдина Р. Д., Пастушенко И. Ю., Черных Е. М., Перевозчикова С. А., Голдина Е. В., Перевощиков С. Е., 2012. Городище Лобач и его окрестности в эпоху Средневековья. Ижевск: Удмуртский гос. ун-т. 264 с. (материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции; т. 23.)

- Загваздин Е. П., Турова Н. П., 2011. О вычислении емкостных характеристик археологической керамики в трехмерном редакторе Autodesk 3ds Max//IV Башкирская археологическая конференция студентов и молодых ученых (IV БАСК): Мат-лы конф./Отв. ред. И. И. Бахшиев. Сибай: ГУП РБ Сибайская городская типография. С. 62-66.

- Зинько В. Н, Пономарев Л. Ю, 1999. Гончарная керамика VIII-X веков с сельской округи Боспора//АИБ. Т. 3. Керчь: Деметра. С. 185-212.

- Кляшторный С. Г., 1979. Хазарская надпись на амфоре с городища Маяки//СА. № 1. С. 270274.

- Кравченко Э. Я., Давыденко В. В., 2001. Сидоровское городище//Степи Европы в эпоху Средневековья. Т. 2: Хазарское время. Донецк: Изд-во ДонНУ С. 233-302.

- Кузнецов В. Д., Голофаст Л. А., 2010. Дома хазарского времени в Фанагории//ПИФК. № 1 (27). С. 393-429.

- Кутайсов С. В., 2004. Раннесредневековый слой Калос Лимена (по предварительным данным)//Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре: Мат-лы II Судакской Междунар. конф. Ч. II. Киев; Судак: Академпериодика. С. 113-121.

- Кучугура Л. И., 1998. Памятники салтово-маяцкой культуры в устье г. Кальмиус (по материалам П. М. Пиневича и Н. Э. Макаренко)//ДАС. Вып. 8. Донецк: Донецкий гос. ун-т. С. 44-52.

- Майко В. В., 2004. Средневековое городище на плато Тепсень в Юго-Восточном Крыму. Киев: Академпериодика. 315 с.

- Монахов С. Ю, 1989. Амфоры Херсонеса Таврического IV-II вв. до н. э. Опыт системного анализа. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 177 с.

- Монахов С. Ю, 1992. Динамика форм и стандартов синопских амфор//Греческие амфоры. Проблемы развития ремесла и торговли в античном мире. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. С. 163-204.

- Мыц В. Л., 1990. Крестообразный храм Мангупа//СА. № 1. С. 224-242.

- Науменко В. Е., 2009. Амфоры//Зинько В. Н., Пономарев Л. Ю. Тиритака. Раскоп XXVI. Симферополь; Керчь: АДЕФ-Украина. С. 35-50. (Боспорские исследования; Suppl. 5.)

- Нидзельницкая Л. Ю, 2009. Византийские амфоры с гладким корпусом и зональным орнаментом V -начала IX вв. (по материалам донских музеев)//Международные отношения в бассейне черного моря в скифо-античное и хазарское время. Ростов-на-Дону: Научно-методический центр археологии РПИ. С. 257-293.

- Нидзельницкая Л. Ю., Кулаков А. А., 2013. Раннесредневековое поселение Мартыново I на Нижнем Дону//Хазарские древности: сборник научных статей. Аксай: Аксайский военно-исторический музей. С. 7-49.

- Николаенко Г. М., 1974. Метки на античных пифосах//Херсонес Таврический: ремесло и культура. Киев: Наукова думка. С. 25-29.

- Паршина Е. А., 1974. Средневековая керамика Южной Таврики (по материалам раскопок и разведок 1965-1969 гг.)//Феодальная Таврика: Материалы из истории и археологии Крыма. Киев: Наукова думка. С. 56-94.

- Паршина Е. А, Тесленко И. Б., Зеленко С. М., 2001. Гончарные центры Таврики VIII-X вв.//Морская торговля в Северном Причерноморье: Сб. науч. ст. Киев: Наукова думка. С. 52-81.

- Романчук А. И., Сазанов А. В., Седикова Л. В., 1995. Амфоры из комплексов византийского Херсона. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та. 169 с.

- Сазанов А. В., 1998. Хронология слоев средневековой Керчи//ПИФК. Вып. 5. С. 50-88.

- Сарапулкин В. А., 2006. Ржевский грунтовый могильник салтово-маяцкой культуры (предварительное сообщение)//Археологические памятники Восточной Европы: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 12. Воронеж: ВгПУ С. 195-203.

- Тодорова Е., 2012. Амфорите от територията на Бьлгария (VII-XIV в.): Автореферат на дисертация за присьждане на образователната и научна степен Доктор по специалност 05.03.12 Археология (Средновековна археология). София. 48 с.

- Успенский П. С., 2015. Кремационные погребения Северо-Западного Кавказа VIII-XIII вв. как исторический источник: Дисс.. канд. ист. наук. М.: ИА РАН. 308 с.

- Цетлин Ю. Б., 2012. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М.: ИА РАН. 384 с.

- Чхаидзе В. Н., 2005. Средневековые амфоры VIII-XIV вв. (история изучения)//РА. № 2. С. 66-74.

- Чхаидзе В. Н., 2012. Фанагория в VI-X веках. М.: Триумф-принт. 590 с.

- Якобсон А. Л., 1979. Керамика и керамическое производство средневековой Таврики. Л.: Наука. 163 с.

- Garver E., 1993. Byzantine Amphoras of the Ninth through Thirteenth Centuries in the Bodrum Museum of Underwater Archaeology. A thesis. Tucson: University of Arizona. 299 p.

- Schilbach E., 1970. Byzantinische Metrologie. München: С. Н. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. 292 S.

- Van Alfen P., 1996. New light on the 7th-c. Yassi Ada shipwreck: capacities and standard sizes of LRA 1 Amphoras//Journal of Roman Archaeology. Vol. 9. P. 198-213.

- Van Doorninck F., 2002. Byzantine Shipwrecks//The Economic History of Byzantium from the Seventh through the Fifteenth Century. Washington, DC: Dumbarton Oaks Studies. P. 899-05.