Об оборонительных сооружениях бакальской культуры (по материалам Старо-Лыбаевского-1 городища, лесостепное Зауралье)

Автор: Матвеева Н.П.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Проведена реконструкция внешнего вида и трудозатрат на возведение оборонительных сооружений городища Старо-Лыбаевского-1 на левом берегу Тобола. Поселение принадлежит бакальской культуре западносибирской лесостепи, дважды использовалось в средневековый период. В IV-V вв. поселок был окружен рвом и древесно-земляной стеной в виде тарасов, впоследствии был заброшен. Вернувшееся в VII-IX вв. на высокий останец население снова построило земляную стену из культурного слоя площадки, сделав ее в два раза шире, чем прежде. Для усиления защиты на нее поставили забор, несколько превышающий рост человека, и углубили ров, создав в целом рубеж около 5,5 м высотой. Прослежена тенденция к возрастанию трудовых затрат на оборонительные конструкции и кратковременность их эксплуатации.

Археология, средневековье, западная сибирь, бакальская культура, военное дело, фортификация

Короткий адрес: https://sciup.org/147240205

IDR: 147240205 | УДК: 902.6 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-3-114-124

Текст научной статьи Об оборонительных сооружениях бакальской культуры (по материалам Старо-Лыбаевского-1 городища, лесостепное Зауралье)

Оборонительное зодчество средневекового населения Западной Сибири в литературе исследовано лишь с точки зрения топографии и планировки городищ, в том числе в многотомном исследовании «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири» [1994]. В аспекте уровня обороноспособности населения оно изучалось лишь рекогносцировочно, на единичных памятниках. Полной картины структуры фортификаций и их защитных свойств мы всё еще не имеем, хотя установлено использование тарасов как основы защитных стен, деревянных одежд вала, эскарпов и частоколов для защиты мысовых участков со стороны воды, выполнены единичные реконструкции проездных ворот, бастионов [Берлина и др., 2013; Рафикова и др., 2013; Рафикова, Берлина, 2014]. Поэтому новые сведения о фортификационном строительстве в раннем Средневековье и его военном значении в свете противостояния разных этнокультурных групп населения представляются актуальными.

Источники и методы

Автор пользуется традиционными планиграфическим и стратиграфическим анализом составляющих культурного слоя памятника, типологическим анализом находок, а также методами архитектурных расчетов устойчивости сооружений из земли и дерева, сопротивляющихся опрокидыванию. Также проведен расчет объема трудозатрат на возведение деревянных конструкций и ручные земляные работы по современным «Строительным нормам и правилам», апробированным С. В. Берлиной в реконструкции сооружений раннего железного века Западной Сибири [Берлина, 2010]. Автор отдает себе отчет в приблизительности их применения для прошлого и полагает, что трудовые нагрузки могли быть более значительными, а сроки строительства – более сжатыми.

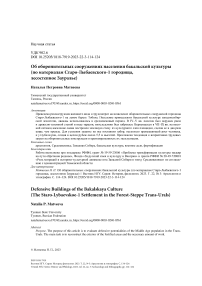

Старо-Лыбаевское-1 городище интересно для изучения, так как содержит стратифицированные материалы от разновременного обитания людей на высоком останце левого берега Тобола в его среднем течении. Оно находится в Старо-Лыбаевском археологическом микро- районе в Заводоуковском районе Тюменской области (рис. 1), насчитывающем более 20 объектов. Жилая застройка на крепости исследовалась в 1969 г. рекогносцировочно Б. Б. Овчинниковой [1988, рис. 1], а в 2015–2016 гг. на селище несколькими раскопами – Н. П. Матвеевой и А. С. Зеленковым [2016]. Размеры укрепления составляют 75 × 65 м, оно окружено селищем в 1 кв. км с более чем 500 жилищами разных размеров, явно разновременных [Матвеев и др., 1995, с. 48], как показали раскопки 2015 г., преимущественно саргатских и кашинских раннего железного века, перекрытых сезонными бакальскими [Матвеева, Зеленков, 2016].

Рис. 1. Топографический план Старо-Лыбаевского-1 городища

Fig. 1. The topographic plan of the Staro-Lybaevskoye-1 settlement

Визуально защитный рубеж состоял из однолинейной системы «вал – ров» с двумя въездами, перепад высот от дна рва до вершины вала составил 3,06 м. Изучение оборонительной линии городища траншеей 3,5 × 14 м, проложенной через вал и ров на северо-западном повороте стены (см. рис. 1) дало три разновременных рва, а внутри тела вала обнаружились следы подсыпок и остатки разновременных башен. По саргатской керамике и бусине из голубого стекла с глазчатым орнаментом, датируемым около III–II вв. до н. э., обе дозорные башни [Матвеева, Алиева, 2016, с. 140], находившиеся на линии начальной стены, и ров 2 отнесены к раннему железному веку.

Остановимся на оборонительной линии средневекового периода. В следах золы и угля в подошве вала есть бакальские черепки, т. е. бакальские насельники разровняли руины предшествующего времени со сгоревшими башнями 1.

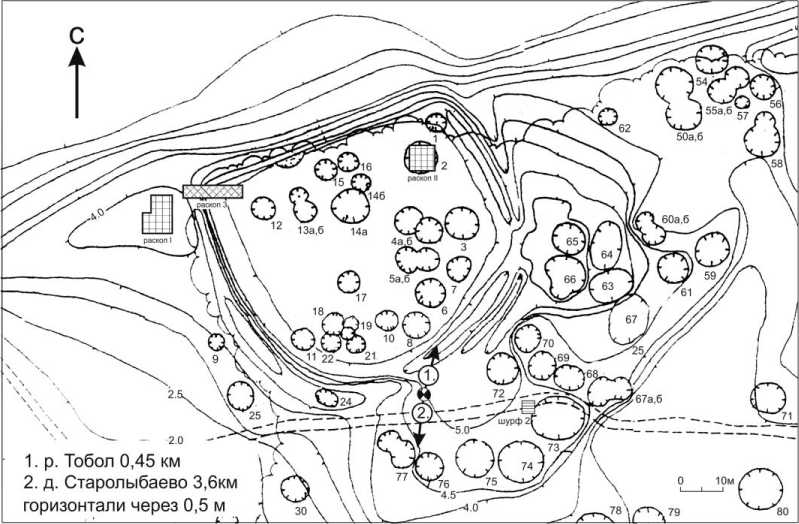

Ранний средневековый вал А прослежен в виде линз серого и мешаного серого песка с золой и углем длиной 2,6 м, лежавших горизонтально в подошве насыпи, поверх отдельных линз выброса однородного песка, сделанных при начальной фазе рытья рва 1. Поскольку комплекс этих темных линз имеет прямоугольные очертания, вероятно, их ссыпали в деревянные одежды, взяв с площадки городища, на высоту не менее чем 0,5 м, т. е. нарезали кир- пичи дерна из задерновавшейся поверхности культурного слоя. Об ограждении насыпи от оползания деревом говорит слой коричневого цвета длиной 1,2 м, подпирающий ее изнутри в квадратах 13 и 14 (рис. 2, 1А). Нижняя часть земляной стены лежала поверх зольных прослоек от сгоревших саргатских башен, содержала бакальскую керамику наряду с черепками раннего железного века. Небольшая высота начальной стены, возможно, является результатом остановки строительства по первоначальному плану.

Рис. 2. Стратиграфические разрезы:

1А – разрез вала по северному борту; 1Б – разрез вала с выделением цветом раннего ( Б ) и позднего ( А ) слоев; 2 – разрез рва и напольной площадки по южному борту раскопа 3.

Условные обозначения: а – коричневый песок; б – серый песок; в – темно-коричневый песок; г – темно-серый песок; д – мешаный светлый песок; е – выброс желтого песка; ж – серый мешаный песок; з – зольный слой; и – светлый серо-коричневый песок; к – предполагаемые границы рва 1; л – предполагаемые границы рва 3

Fig. 2. The stratigraphic cuttings:

1А – northern excavation side; 1Б – northern excavation side with color designation of the early ( Б ) and late ( А ) rampart; 2 – the ditch and square before the ditch on the southern side of excavation 3.

Legend to hatching: а – brown sand; б – gray sand; в – deep brown sand; г – dark gray sand; д – mixed sand; е – yellow sand; ж – gray mixed sand; з – ash; и – gray-brown sand; к – hypothetic line of ditch 1; л – hypothetic line of ditch 3

Ранний средневековый вал Б 2. Потом, спустя краткий срок, насыпь была увеличена за счет выкапывания широкого рва выбросом из него, отложившимся в виде перемешанного серокоричневого песка. Он же сполз назад в ров в длину на 5 м. Несколько мелких линз песка в структуре вала и основное мусорное заполнение говорят, вероятно, о каких-то деревянных одеждах. Полагаем, что линза светлого песчаного выброса была связана с досыпкой вала при строительстве рва 1 (рис. 2, 1А). Но набросан песок из него не на вершину вала, а на его наружный склон. Ширина слоя по горизонтали составляет 1,5 м, а высота – 0,55 м, а длина линзы, спустившейся в ров, – 2,2 м, толщина – 0,45 м. Подсчитав объем обрушенного грунта в нашей траншее, который составил 3,5 куб. м, и мысленно добавив его в границы насыпи шириной 1,5 м, получим еще 0,7 м к тем 0,55 м, что остались на месте. Таким образом, насыпь из грунта, вынутого из рва 1, первоначально составила 1,8 м в высоту, считая и сохранившиеся 0,5 м от предыдущего строительства (рис. 2, 1Б). Она также была помещена в деревянное ограждение, о чем говорят коричневая линза длиной 1,2 м изнутри и наклонный коричневый слой с вершины насыпи ко дну рва толщиной 0,25–0,3 м, однако характер его конструкции не ясен. Темный слой изнутри стены, скорее всего, образовался в относительно позднем вывороте дерева и не связан со строительством.

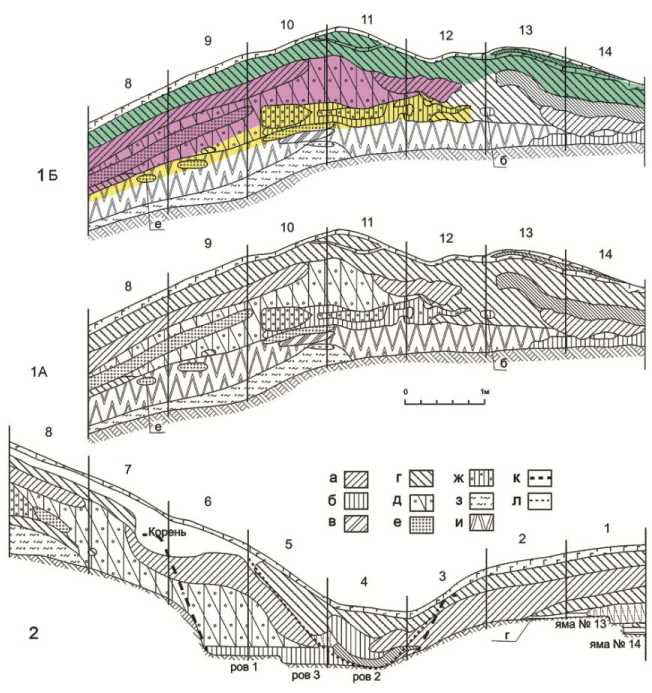

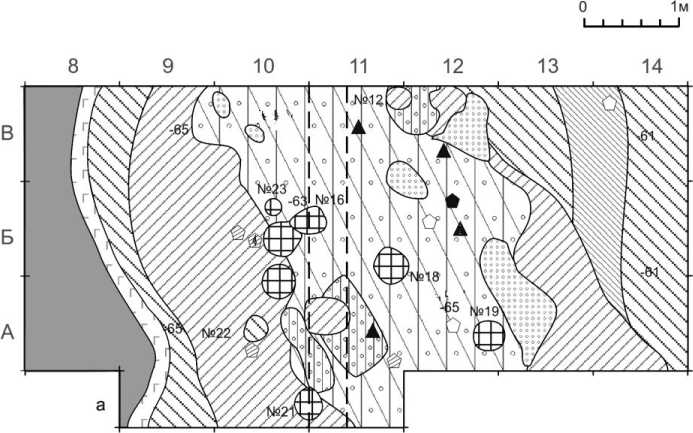

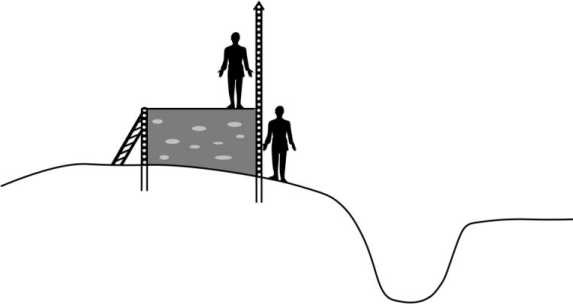

Поздний средневековый вал – однородный, имеет горизонтальное залегание темно-серого песка шириной по горизонтали около 2,5 м, слоем толщиной 0,25–0,35 м. Он фиксируется и во рву 3, а выше его перекрывает только дерн. Гумусированный слой образовался, как и ранее, вследствие перемещения земли с жилой площадки, он маркирован бакальской керамикой, есть кости животных, т. е. слой сформирован из накоплений мусора. Конструкция стены точно не установлена, но наблюдения на –60–65 см от поверхности дали два ряда круглых почти черных пятен на расстоянии 0,75–1,5 м друг от друга, диаметром 0,35 м, образующих линии вдоль краев насыпи предшествующего периода с интервалом около 2,5 м. Вероятно, это следы обугленных столбов от заплота, вкопанных в нижележащий горизонт (рис. 3). Учитывая протяженность развала поздней насыпи вала примерно в 12 м (0,3 × 3,5 × 12 м = 12,6 куб. м), рассчитаем первоначальную высоту добавленной земли на развал предыдущей насыпи, разделив объем на 2,5 м ширины и 3,5 м длины в раскопе, и получим 1,45 м. Бревенчатый заплот с заглублением его стоек на 0,7 м, с земляным заполнением насчитывал около 2,2 м в высоту, тогда как общей высотой он мог быть в 3,5 м или более. При этом верхняя часть его, не заполненная землей, могла быть стрелковой галереей высотой в рост человека (рис. 4).

Рис. 3. Внутривальные конструкции раскопа 3 на Старо-Лыбаевском-1 городище. Поздний вал.

Буквами и цифрами обозначены номера квадратов. Обозначение штриховки слоев см. на рис. 2

Fig. 3 . Intra-shaft structures of excavation 3 at the Staro-Lybayevskoe-1 settlement. Late rampart.

Letters and numbers give the numbering of the squares. Other marks like fig. 2

Рис. 4. Схема поздней оборонительной линии Fig. 4. The scheme of the late fortification line

Оползание слоев насыпи вала на значительную длину отражает длительные временные перерывы в заселении городища в средневековое время. Все три вала относим к строительной деятельности населения бакальской культуры. Ее общие архитектурные приемы одинаковы. Грунт частично приносили с жилой площадки, а частично добавляли из выброса при выкапывании рва. Рвы были сделаны на одном и том же месте, на склоне естественной возвышенности с перепадом высот поверхности в 1,5–1,6 м у береговой кромки останца террасы. Таким образом, люди использовали выгодный рельеф местности, а малый размер укрепленной площадки задан был естественными размерами останца.

Ров 1, средневековый, трапециевидный в разрезе, был мельче, чем ров 2 раннего железного века, и перекрыл его. Но объем вынутого грунта был на 60 % больше, чем при сооружении раннего, ширина – 3,8 м по верху и 2,8 м по дну, его складировали узкими полосами на разной высоте на жилую площадку поверх следов предыдущего пожарища. Выброс из рва 1 видим в длинной наклонной полосе в квадратах 7–9 разреза поверх гумусированного слоя, т. е. он сделан непосредственно после длительного запустения места, видимо, после оставления его в раннем железном веке (рис. 2, 2 ). По наличию бакальской керамики, происходящей из заполнения рва 1, мы связали его со средневековым временем. Глубина его с напольной стороны – 0,7 м, со стороны склона останца – 1,4 м. Перепад высот со дна рва до подошвы вала составляет 2,2 м, рассчитанная выше величина стены при строительстве – около 3,5 м, таким образом, перепад высот оборонительной линии – не менее 5,5 м.

Ров 3 – это следы подновления рва 1, собственно, канавка шириной 1,2 м по дну, 2,8 м – по верху, глубиной 0,15–0,2 м в его материковом дне, с глубиной 0,9–1,3 м. Он заполнен темно-серым слоем, вероятно, быстро задерновался, так как находок там не было. Примерный перепад высоты со дна рва 3 до вершины обновленной самой поздней земляной стены составит 5 м.

Обсуждение материалов

Посчитаем объем трудовых затрат на выкапывание рвов и возведение земляной стены. Объем выброса определим по формуле V = L × h (Aв + Aн) / 2, где Aв – ширина рва вверху, Aн – ширина внизу, h – глубина (возьмем среднюю). Примем, что на выемку 1 кубометра песка с выбросом на одну сторону и зачисткой отводится 1,3 чел.-ч, а затраты на обработку и транспортировку дерева из ближайшей округи 3 возьмем из работы С. В. Берлиной и И. Ю. Чикуновой по саргатским крепостям [Матвеева и др., 2005, с. 179–180]. Получаем, что трудозатраты составляют не менее 3 месяцев работы с грунтом и древесиной при полной занятости всех взрослых мужчин данного населенного пункта. Совершенно необходимой представляется помощь в строительстве членов других родственных семей, постоянно проживавших на удаленных селищах и намеревавшихся использовать возводимое укрепление как убежище (см. таблицу).

В ранний период бакальской культуры городище было обнесено земляной стеной, вероятно, закрепленной древесиной, но из-за песчаного грунта, как мы полагаем, остатки ее не сохранились. На других памятниках бакальской культуры, где изучались валы: Красногорском, Большом Бакальском, Усть-Терсюкском, Усть-Утяк-1, прослежена их тарасная конструкция [Рафикова и др. 2013, с. 44–46; Рафикова, Берлина, 2014, с. 73].

Объем земляных работ, проведенных строителями на Старо-Лыбаевском-1 городище, оказался примерно в два раза большим во рву и на стене, чем в саргатское время [Матвеева, Алиева, 2016]. Склон останца играл роль природной бермы. Есть основания предполагать обострение социальных и территориальных конфликтов и стремление предупредить их превентивной защитой от нападения. Судя по характеру разрушения этого рубежа, городище было оставлено на несколько веков. Ранний бакальский период обитания датируем IV–V вв., ориентируясь на датировку зауральской кушнаренковской керамики [Матвеева, 2016, с. 212], а также карымской, найденной Б. Б. Овчинниковой [1988, рис. 5, 4 ] при раскопках на городище.

Старо-Лыбаевское-1 городище. Примерные трудозатраты на строительные работы * Staro-Lybaevskoye-1 fortified settlement. Approximate labor costs for building works

|

Объект |

Объем материалов, куб. м |

Работа (25 чел. при 10-часовом дне) |

|

|

в часах |

в днях |

||

|

Ров 3, грунт |

642 |

834,6 |

3,4 |

|

Ров 1, грунт |

1060 |

1378 |

5,6 |

|

Поздняя стена, грунт |

1015 |

1320 |

5,2 |

|

Заплот поздний, дерево |

1120 |

179,2 |

7,2 |

|

Заготовка и транспортировка древесины 10 повозками |

250 |

– |

80 |

|

Ранняя стена А, грунт |

364 |

473,2 |

1,8 |

|

Ранняя стена Б, грунт |

1260 |

1638 |

6,6 |

* Принимаем примерную численность строителей в 25 чел., так как требовались физическая сила и умения при работе с деревом. Дети и женщины в ней не принимали участия, либо использовались при переноске грунта в тарасы в дерновых кирпичах или корзинах. Площадь городища не позволяет разместить жилища с подсобными помещениями более чем на 5–6 домохозяйств. Столько же или несколько больше располагалось на селище. Примерные расчеты численности бакальской общины см.: [Матвеева, Третьяков, 2018].

Вернувшееся на высокий останец население бакальской культуры снова воспользовалось отработанными приемами и насыпало земляную стену, уже значительно большей высоты, чем прежде, из культурного слоя предшествующего периода обитания на площадке, избежав трудоемкого перемещения на высоту грунта из рва. А для усиления защиты дополнили земляную стену бревенчатыми конструкциями высотой около 3,5 м, создав рубеж около 5,5 м высотой. Второй бакальский период обитания по трехлопастному железному черешковому с упором наконечнику стрелы, характерному для тюркских памятников Алтая, Казахстана и Западной Сибири VI–XI вв. [Овчинникова, 1988, рис. 6, 3 ], а также по крупному железному перекрестью ромбической формы от меча или сабли [Там же, рис. 6, 1 , 2 ] определяем в границах VII–IX вв.

В целом Старо-Лыбаевское-1 представляет собой типичный образец малого городка одной общины, видимо, центр освоения и закрепления территории. На ранее изучавшихся Ко-ловском, Красногорском городищах, на Большом Бакальском, Усть-Утяк-1 и Усть-Терсюк-1, значительно больших, чем рассматриваемое по площади, ширина вала, состоявшего из тарасов, обложенных дерном, составляла 4,5–4,7 м [Матвеева и др., 2008, с. 186; Рафикова и др., 2013; Рафикова, Берлина, 2014]. Внутрь образовавшихся клетей засыпали землю с площадки мыса, обычно – культурный слой предшествующего периода обитания. Деревянные ворота на мощных столбах закрывали проезд, сооруженный в виде надвратной башни и деревянного мостика через ров. Рвы бакальских городищ имели глубину от 1 до 3 м, ширину от 3,5 до 15 м, облицовка их деревом не зафиксирована.

На соседних лесостепных территориях Прииртышья и далее в Приобье сложность оборонительных сооружений в раннем Средневековье также увеличивается под давлением расселения тюркских народов, а также социального расслоения среди местного населения вследствие посреднической торговли [Очерки…., 1994, с. 380, 394, 403; История Сибири, 2019, с. 348, 353]. Распространены многоугольные крепости с несколькими въездами, эскарпированием склонов, вводится эшелонированная оборона, например, у населения потчевашской культуры, известная также и у бакальских строителей [Рафикова и др., 2013, с. 49; История Сибири, 2019, с. 369, рис. 122]. Помимо общего увеличения оборонительных линий по ширине и высоте в этот период строятся бастионно-башенные укрепления, являющиеся более результативными в обороне на слабо пересеченной местности [Борзунов, 2014, с. 403–404].

Предполагаем, что военные действия велись в раннебакальский период заселения Старо-Лыбаевского-1 поселения с карымскими таежными мигрантами, расселившимися на севере лесостепи по долинам рек и озер. Врагами могли быть также номады гунно-праболгарского круга, принесшие на север лесостепи традицию захоронения человека с конем поверх могилы, реализованную в нескольких курганах могильника Устюг-1, расположенного в 3 км от городища и ему одновременного [Матвеева, 2016, с. 10]. А в позднебакальский период краткосрочные набеги в лесостепь могли организовывать кимаки и печенеги, а также вторгались отдельные группы потчевашских переселенцев с востока, оставившие пока еще мало исследованные памятники перейминского типа, такие как Воденниково-1, Перейминский могильник, датированные концом VII – началом IX в. [Матвеева и др., 2021]. Конечно, не исключены и межобщинные столкновения, но из-за недостаточного количества изученных погребальных памятников выразительными данными на этот счет мы не располагаем. Однако могильник Устюг-1 дал свидетельства обстановки военных сражений, проявившихся в ряде рубленых ран на скелетах людей всех половозрастных групп, в том числе у женщин и подростков, а также в документированном факте казни взрослого мужчины [Слепченко, Пошехонова, 2014, с. 89]. Следы увечий и травм на костях скелетов позволяют считать, что погребенные участвовали в войнах, закончившихся поражением, или каких-то вооруженных конфликтах и вели образ жизни, обусловливавший быстрый износ организма и раннюю смерть. А отсутствие наступательного вооружения в бакальских могильниках, как нам кажется, может указывать на защитный характер их воинской культуры. Такую идею ранее выдвигал Д. Н. Маслюженко [2008], предполагая, что линейное расположение бакальских крепостей по Исети, Миассу и Тоболу является отражением пограничных конфликтов со степняками.

Заключение

Анализ материалов городища Старо-Лыбаевское-1 дал свидетельства перестроек фортификаций в связи с обострением конфликтов с мигрантами, а находки предметов вооружения в бакальском слое городищ, в том числе и на рассматриваемом, говорят об имевшем место их штурме противником. Таким образом, миграционный фактор играл серьезную роль и создавал военную напряженность в регионе на раннем этапе бакальской культуры. Относительно позднего этапа по артефактам из городищ не представляется возможным установить, с каки- ми группами соседей существовали враждебные отношения, однако распространение тюркских форм инвентаря, появление отдельных курганов для захоронения коня, погребения со шкурой лошади, полиобрядовые могильники IX–X вв. склоняют нас к мысли о существенном давлении тюркских групп на население лесостепи.

Список литературы Об оборонительных сооружениях бакальской культуры (по материалам Старо-Лыбаевского-1 городища, лесостепное Зауралье)

- Берлина С. В. Жилая и оборонительная архитектура населения западносибирской лесостепи в раннем железном веке (по материалам саргатской культуры): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 2010. 18 с.

- Берлина С. В., Костомаров В. М., Попов Н. А. Городища лесного Тоболо-Ишимья в эпоху бронзы - средневековье (опыт классификации и анализа в среде ГИС) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2013. № 3. С. 79-86.

- Борзунов В. А. Укрепления с бастионно-башенными фортификациями начала железного века Урала и Западной Сибири // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во Том. ун-та, 2014. Вып. 12. С. 380-415.

- История Сибири. Железный век и Средневековье / Под ред. В. И. Молодина. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. Т. 2. 643 с.

- Матвеев А. В., Матвеева Н. П., Панфилов А. Н., Буслова М. А., Зах В. А., Могильников В. А. Археологическое наследие Тюменской области. Памятники лесостепи и подтаежной полосы. Новосибирск: Наука, 1995. 240 с.

- Маслюженко Д. Н. Этнополитическая история лесостепного Притоболья в Средние века. Курган, 2008. 167 с.

- Матвеева Н. П. Западная Сибирь в эпоху Великого переселения народов (проблемы культурогенеза по данным погребальных памятников). Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2016. 264 с.

- Матвеева Н. П., Алиева Т. А. Башни в фортификационном строительстве раннего железного века (саргатская культура) // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2016. № 4 (42). С. 140-142.

- Матвеева Н. П., Берлина С. В., Рафикова Т. Н. Коловское городище. Археолого-палео-экологическое исследование. Новосибирск: Наука, 2008. 228 с.

- Матвеева Н. П., Зеленков А. С. Селище Старо-Лыбаевское-1Б // Ab origine: Археолого-этнографический сборник Тюменского университета. Тюмень: из-во ТюмГУ, 2016. Вып. 8. C. 66-87.

- Матвеева Н. П., Ларина Н. С., Берлина С. В., Чикунова И. Ю. Комплексное изучение условий жизни древнего населения Западной Сибири. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. 228 с.

- Матвеева Н. П., Третьяков Е. А. Модели эксплуатации пространства бакальским населением раннего Средневековья (по данным Коловского городища) // Человек и Север: Материалы науч. конф. Тюмень: Изд-во ТюмНЦ СО РАН, 2018. С. 149-153.

- Матвеева Н. П., Третьяков Е. А., Зеленков А. С. Свидетельства миграции группы южно-таежного населения Западной Сибири на Урал в раннем Средневековье (могильник Воденниково-1) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2021. Т. 49, № 4. С. 91-99. https://doi.org/10.17746/1563-0102.2021.49.4.091-099

- Овчинникова Б. Б. Старо-Лыбаевское поселение // Материальная культура древнего населения Урала и Западной Сибири. Свердловск: УрГУ, 1988. С. 141-152.

- Очерки культурогенеза народов Западной Сибири / Под ред. Л. М. Плетневой. Томск: Изд-во ТГУ, 1994. Т. 1: Поселения и жилища. Кн. 1. 485 с.

- Рафикова Т. Н., Берлина С. В. Фортификации городища Ласточкино гнездо-1 эпохи Средневековья // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2014. № 4 (27). С. 69-76.

- Рафикова Т. Н., Берлина С. В., Кайдалов А. И., Сечко Е. А. Фортификации раннего и развитого Средневековья лесостепного и подтаежного Зауралья // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2013. № 4 (23). С. 42-51.

- Слепченко С. М., Пошехонова О. Е. Патологические проявления на палеоантропологическом материале раннесредневекового могильника Устюг-1 // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2014. Т. 4 (27). С. 58-66.