Об одной группе энеолитической посуды поселения Мысхако (восточный холм)

Автор: Гей А. Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный и бронзовый века

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

Керамический комплекс энеолитической культуры типа Мешоко, существовавшей на Западном и Центральном Кавказе во 2-й половине V - 1-й четверти IV тыс. до н. э., отличается редким единообразием, что затрудняет определение внутренней хронологии и тенденций развития данной культуры. Главные его характеристики - сочетание горшковидных форм и мисок-чаш, высококачественное лощение, преобладание своеобразной «жемчужной» орнаментации. Выделена группа керамики, имеющей вдавленную и штампованную орнаментацию. Она выглядит чужеродной для Кавказа, но имеет многочисленные и разнообразные аналогии на памятниках степной зоны Нижнего Дона и Северного Причерноморья. В работе рассматривается данная группа керамики с поселения Мысхако (район Новороссийска). Предложены аналогии из стратифицированных поселений более северных территорий (Самсоновское и Раздорское I), на этом основании предполагается относительно поздний возраст Мысхако по сравнению с другими памятниками мешоковской культуры (поселение Свободное).

Западный кавказ, энеолит, поселение мысхако, мешоковская культура (мешоко), древняя керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/14328066

IDR: 14328066

Текст научной статьи Об одной группе энеолитической посуды поселения Мысхако (восточный холм)

Энеолитическая культура типа Мешоко, существовавшая на Западном и Центральном Кавказе во 2-й половине V – 1-й четверти IV тыс. до н. э., известна исключительно по материалам поселений. Одним из главных показателей принадлежности того или иного конкретного памятника к данной культуре выступает ее керамический комплекс, основную часть которого составляет высококачественная лощеная посуда с характерной рельефной, так называемой «жемчужной» орнаментацией. Вместе с тем компактность и яркое своеобразие такого комплекса служит и определенным препятствием для решения вопросов о формировании, связях и судьбах мешоковской культуры. Сама же керамика изучена далеко не достаточно – в литературе представлены лишь различные по подробности обзоры коллекций отдельных памятников.

В настоящей работе рассматривается небольшая группа фрагментов из нижнего (энеолитического) слоя поселения Мысхако I у г. Новороссийска, заметно выделяющаяся на фоне всей керамической серии и имеющая аналогии за пределами Северного Кавказа. Для более точного понимания ее характера и места в материалах данного памятника приведем краткие сведения обо всем массиве керамики энеолитического слоя. Основаны они на подсчетах, выполненных по материалам из раскопок 1990 г., и имеют несколько условный характер, поскольку производились не по целым формам, а по отдельным фрагментам. Тем не менее, они позволяют составить достаточно адекватное представление о наборе форм и особенностях орнаментации керамики данного памятника.

Практически вся энеолитическая посуда за вычетом специальных форм (цедилок-«дымокуров») разделяется на две морфологические группы. Первая, преобладающая в количественном отношении (около 89% фрагментов венчиков), включает горшки со сферическим туловом, округлым дном и плавно или через внутреннее ребро, но всегда сильно отогнутым наружу сравнительно высоким венчиком. Ко второй относятся также округлодонные полусферические или близкие к этой форме миски-чаши (около 11% венчиков). В группе горшков орнаментальные зоны практически всегда размещаются на плечиках сосуда и только иногда имеют дополнения, спускающиеся ниже, на его бока. Среди орнаментированных экземпляров две трети (66%) украшены горизонтальными зонами из различных по аккуратности и плотности расположения рядов жемчужин, у 19,5% такие же зоны образованы горизонтальными рядами различных вдавлений (наколов, косых тычков, короткого зубчатого штампа, неглубоких ямок и т. д.), у 3% жемчужины и вдавления сочетаются внутри такой зоны. Примерно в 8% случаев горизонтальная зона из жемчужин или вдавлений на плечиках дополняется снизу зигзагом из сдвоенных прочерчено-проглаженных линий или рельефным волнистым валиком. И только на 3,5% орнаментированных фрагментов фиксируются участки композиций, не подпадающих под определение зональных (вертикальные расчлененные валики, вертикальные колонки из жемчужин, сопряженные под разными углами линии или ряды жемчужин).

Наиболее распространенный элемент орнамента – выпуклые жемчужины, выдавленные тупой палочкой изнутри сосуда, после чего образовавшиеся ямки замазаны слоем глины, так что в толще черепка на месте жемчужины остаются цилиндрические замкнутые пустоты. Жемчужины очень разнообразны – мелкие и крупные, плоские или замытые сверху и рельефные, редко посаженные или наезжающие одна на другую. Наиболее редкий элемент – рельефные проглаженные валики, чаще всего проходящие волнистой полосой по плечикам, а на нескольких сосудах – вертикальные, спускающиеся от плечика на тулово.

Второе и третье места делят между собой прочерченные линии, образующие обычно спаренный горизонтальный зигзаг и углубленные оттиски и вдавления штампов: короткой двух или трехзубой гребенки, изогнутых скобковидных вдав-лений, наклонных отпечатков – тычков, гладких и тонких насечек, «гусенички» или оттисков боковой поверхности стержня с намотанной на него веревочкой, ямочных вдавлений без негативов-жемчужин, оттисков трубочки или полого стебля.

Углубленные или штампованные орнаменты не образуют какой-либо изолированной, четко ограниченной группы – все они (за исключением представленных единичными экземплярами) встречаются не только сами по себе, но и в разнообразных сочетаниях с основными видами: жемчужными, прочерченными или валиковыми композициями. То же самое можно сказать и об их сочетаемости с различными вариантами форм и даже «классов» сосудов. Вдавленные и штампованные элементы узора имеются и на резкопрофилированных горшках, и на горшках с плавной, S-видной профилировкой верхней части, и даже на мисках и чашах, причем как в составе предположительно более архаичной серии тонкостенных сосудов с зеркальным лощением, так и в серии относительно толстостенных и скорее не лощеных, а заглаженных сосудов из верхних горизонтов энеолитического слоя. В большинстве случаев во всех этих группах и подгруппах речь идет не о чистых образцах, а именно об использовании вдавлений и штампов в качестве дополнений к основным элементам в составе единых орнаментальных композиций.

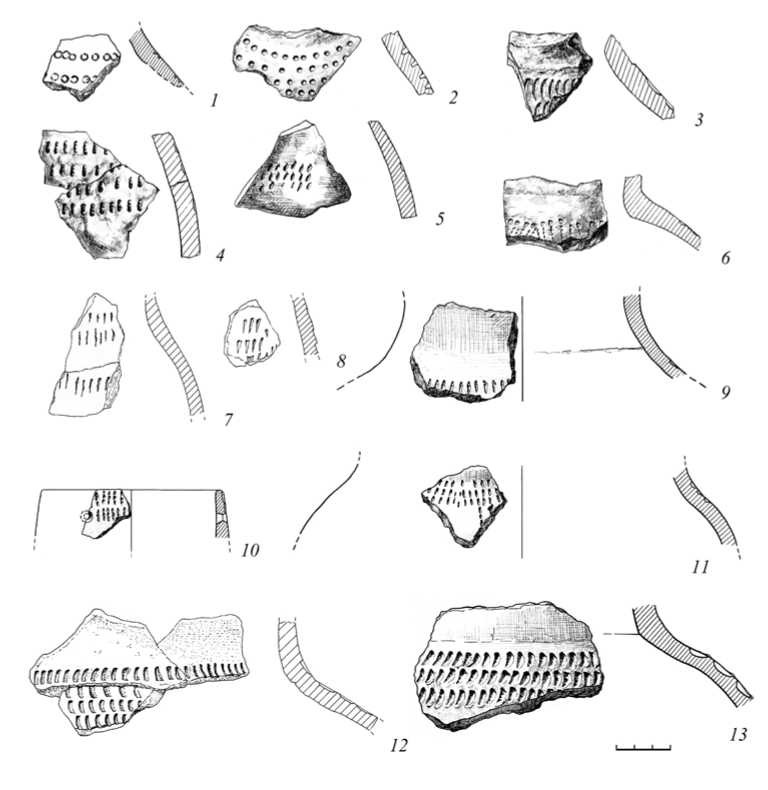

На этом фоне выделяется сравнительно небольшая группа сосудов, украшенных, насколько можно судить по сохранившимся частям и фрагментам, исключительно вдавленными и штампованными узорами. Отличительной чертой ее является плавная S-видная профилировка верхней части горшковидных сосудов и худшее (по сравнению с основным массивом) качество обработки поверхности, а также не совсем обычные вариации цвета поверхности (серо-желтой, буро-коричневой, черной при преобладании оранжевых, коричнево-оранжевых, красноватых и красно-серых тонов в основной серии). Орнаментальные композиции представлены, как правило, горизонтальными зонами оттисков одного вида штампа, в том числе горизонтальными «елочными» узорами (рис. 1; рис. 2, на вклейке, с. 385).

Такие особенности за исключением технологии (она остается единой для всего массива мысхакской энеолитической посуды, что выражается в абсолютном доминировании у всей керамики примесей кварцевой или известковистой дресвы) находят соответствия в керамике энеолитических памятников и культур более северных и северо-западных районов Причерноморья. Речь идет в первую очередь о стратифицированных поселениях Нижнего Дона, где наиболее близкие параллели присутствуют в материалах 5 слоя Самсоновского поселения и, скорее всего, в 4 и нижнем горизонте 5 слоя поселения Раздорское I ( Гей , 1983; Кияшко , 1994). В пользу такого сравнения говорят и наблюдения над некоторыми другими категориями находок, например над кремневыми орудиями. Именно в 5 и 4 слоях

Рис. 1. Мысхако I (Восточный холм). Керамика, орнаментированная вдавлениями и различными видами штампов

Самсоновского поселения зафиксированы находки кремневых сверл, являющихся как бы «визитной карточкой» энеолитического слоя Мысхако.

Не менее интересны и более отдаленные аналогии, имеющиеся, с нашей точки зрения, в материалах степной и юга лесостепной зон Украины. Не вдаваясь в детали многолетней и далекой от завершения дискуссии о составе, дефинициях и структуре существовавших тут энеолитических образований, отмечу, что наибольшее число схождений с мысхакскими отмечается здесь в керамике нескольких поселений, отнесенных недавно Н. С. Котовой к дереивской и нижнемихайловской культурам. Речь идет о Дереивке, Александрии и нижнем слое Михайловского поселения. Существенно, что на данный момент в керами- ческих комплексах только этих трех памятников вышеназванных культур отмечено сочетание горшковидных и мискообразных форм (Котова, 2013. С. 104), что совпадает с набором форм Мысхако и других памятников мешоковской культуры. Отражением именно этого направления связей, вероятно, является и единственный на Мысхако фрагмент с шнуровой орнаментацией (рис. 2, 1, на вклейке, с. 385), древнейшая находка такого рода на Кавказе.

Таким образом, в составе керамической коллекции Мысхако выделяется небольшая группа посуды, которая с известной долей условности может быть обозначена как «степная». Это наблюдение не является единичным для памятников мешоковской культуры. Группа «импортной степной» керамики была выделена по материалам поселения Свободное ( Нехаев , 1992), близкие к ним образцы имеются и в коллекции с поселения «Замок» ( Кореневский , 1998).

В этой связи можно отметить два момента. Во-первых, говорить о керамических «импортах» применительно к первобытным (позднепервобытным?) обществам вряд ли правомерно. Керамика тут не предмет торгово-обменных отношений, а скорее показатель тесных контактов и даже сосуществования различных производственных традиций и их носителей в пределах одного памятника. К «степной» группе посуды с Мысхако такое понятие вообще неприменимо, поскольку технологические показатели и для «степной» керамики, и для основного керамического фонда достаточно похожи (примесь дресвы), помимо чего наблюдается и частое взаимосочетание или пересечение «степных» и собственных приемов и в формах, и в орнаментации керамики. Поэтому «степную» группу керамики Мысхако следует понимать только как синкретическую. Появление ее – результат не прямого, а, скорее, опосредованного (через ряд промежуточных хронологических или территориальных звеньев) контакта. Что, в общем, вполне естественно для памятника, отделенного пусть невысокими, но горными хребтами и от степных районов, и от прочих памятников мешоковс-кой культуры.

Второй момент связан с хронологией. «Импортную» степную керамику поселения Свободное А. А. Нехаев сравнивал с материалами 5 и 6 слоев Самсо-новского поселения на Дону ( Нехаев , 1987. С. 22–24), что вряд ли правомерно. В действительности она выглядит более архаичной и соответствует керамике из 3 слоя Раздорского I поселения ( Кияшко , 1994. Рис. 5 на с. 91) и погребений типа Мухин II 5/7 или Семенкин 3/10, имеющей раннеэнеолитические черты с отчетливыми азово-днепровскими реминисценциями. В 5 и 6 слоях Самсонов-ки и, скорее всего, в слое 4 и нижнем горизонте 5-го слоя Раздорского I поселения (напомню, что на нем нумерация слоев идет снизу вверх) присутствуют аналогии синкретической «степной» группе Мысхако, что вполне естественно, поскольку по целому ряду показателей Мысхако является более поздним памятником, чем Свободное. Таким образом, на данный момент в самых общих чертах может быть обозначена следующая система синхронизации энеолитических поселений Северного Кавказа и Нижнего Дона:

Свободное = слой 3 Раздорского I поселения;

Мысхако = слои 4 и 5 (?) Раздорского I и слой 5 Самсоновского поселений;

Майкопская культура = слои 6 и 7 Раздорского I и Константиновское поселение.

Список литературы Об одной группе энеолитической посуды поселения Мысхако (восточный холм)

- Гей А.Н., 1983. Самсоновское поселение//Древности Дона/Отв. ред. Ю.А. Краснов. М.: Наука. С. 7-34.

- Кияшко В.Я., 1994. Между камнем и бронзой (Нижнее Подонье в V-III тыс. до н. э.). Азов: Азовский краеведческий музей. 132 с. (Донские древности; Вып. 3.)

- Кореневский С.Н., 1998. Поселение «Замок» у города Кисловодска (нижний слой)//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. I. Ставрополь: Наследие. С. 96-147.

- Котова Н.С., 2013. Дереивская культура и памятники нижнемихайловского типа//Киев; Харьков: Майдан. 486 с.

- Нехаев А.А., 1987. Закубанье и степь в эпоху раннего металла//Древности Кубани (материалы семинара). Краснодар. С. 22-24.

- Нехаев А.А., 1992. Домайкопская культура Северного Кавказа//Археологические вести. Вып. 1. СПб: Дмитрий Буланин. С. 76-96.