Об одной категории лепной керамики из материалов Елизаветовского археологического комплекса в дельте р. Дон

Автор: Губарев И.В.

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 3 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

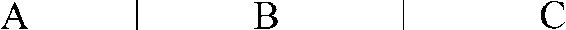

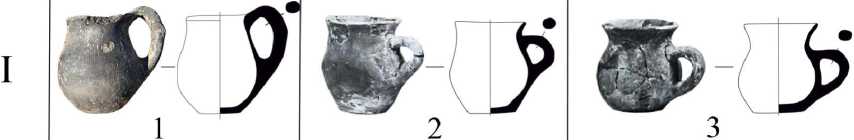

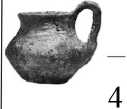

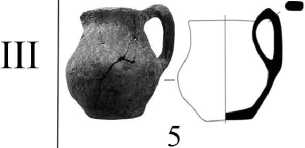

Работа посвящена типологии и хронологии распространения лепной слегка лощеной столовой посуды для питья с простой петельчатой ручкой, бытовавшей у населения Елизаветовского поселения в дельте Танаиса в V–IV вв. до н.э. Представлены аналогии елизаветовским экземплярам среди сосудов более ранних эпох, а также среди посуды иных культур скифского времени, проживавших на близлежащих к дельте Дона территориях. Проведенный лингвистический анализ позволил дать для исследуемой категории лепной керамики наименование «кухлики». На основании различий в формах кухлики были разделены на четыре типа (всего известно 9 экземпляров). I тип объединил сосуды с туловом округлой формы, узкой шейкой и дуговидным в разрезе горлом. В зависимости от различий в месте крепления ручки распадаются на три варианта: IА – крепление ручки к верхнему краю и середине высоты; IВ – крепление ручки к плечику и средней части тулова и IС – крепление ручки к средней части и придонной части тулова. Ко II типу были отнесены кухлики с биконической формой тулова, узкой шейкой и отогнутым наружу горлом. В III тип помещены сосуды яйцевидной формы, узкой шейкой и невысоким горлом, слегка отогнутым наружу. IV тип – кухлики в форме перевернутого усеченного конуса с скругленным верхним краем. Проведенный анализ лепных сосудов с простой петельчатой ручкой, происходящих с территории Нижнего Дона, показал отсутствие связи между данными сосудами эпохи бронзы и елизаветовскими кухликами. Вместе с тем на территории Елизаветовского городища, несмотря на небольшой период бытования, одновременно сосуществовало несколько типов кухликов, некоторые из которых могли сформироваться под влиянием населения, проживавшего на территории Междуречья Днепра и Северского Донца, а также Кубанского Правобережья.

Лепная керамика, кружки, скифская культура, Нижний Дон, меотская культура, типология, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/149149330

IDR: 149149330 | УДК: 902/904(36):642.727.5 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2025.3.3

Текст научной статьи Об одной категории лепной керамики из материалов Елизаветовского археологического комплекса в дельте р. Дон

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Губарев И. В., 2025. Об одной категории лепной керамики из материалов Елизаветовского археологического комплекса в дельте р. Дон // Нижневолжский археологический вестник. Т. 24, № 3. С. 81–94. DOI:

В материалах Елизаветовского могильника в качестве погребального инвентаря содержится целая серия схожих по морфологическим признакам сосудов. Все они были обнаружены в погребениях V–IV вв. до н.э. под горлом амфоры либо рядом с ее туловом, что может свидетельствовать об их функциональном назначении. Это плоскодонные сосуды с хорошо лощенной поверхностью, горшковидной (округлой, биконической, яйцевидной) формой тулова, либо же с формой в виде перевернутого усеченного конуса, оснащенные простой петельчатой ручкой.

В археологической науке сосуды, близкие по форме описанным выше, не получили общего наименования, поэтому каждый исследователь применял собственную терминологию при изучении данной категории лепной посуды.

Так, К.К. Марченко и В.П. Копылов относили рассматриваемые сосуды ко II и III типам своей классификации лепной керамики Елизаветовского могильника [Копылов, Марченко, 1980, с. 157–158]. В результате сосуды II типа с биконическим или округлым ту-ловом были наименованы «кубками», а сосуды III типа с туловом в форме перевернутого усеченного конуса – «кружками».

В.А. Ильинская, исследуя население Днепровского лесостепного Левобережья скифского времени, относила сосуды аналогичной II типу по К.К. Марченко и В.П. Копылову формы к типу «глубоких кружек или небольших кувшинчиков» [Ильинская, 1968, с. 170]. Близкое определение немногим ранее использовала и В.Г. Петренко: «кружки, или кубки, с петельчатой ручкой» [Петренко, 1967, с. 22]. Г.Т. Ковпаненко относила сосуды данной формы к горшкам [Ковпаненко, 1967, с. 125]. А «сосудами с приподнятой ручкой», «черпаками-кружками» и «кружками» их именуют И.И. Марченко и Н.Ю. Лимберис [Лимберис, Марченко, 2012, с. 16].

К кружкам относили рассматриваемые сосуды также Е.И. Крупнов, В.И. Козенкова и А.Б. Супруненко, В.Е. Маслов, С.И. Лукь-яшко [Крупнов, 1960, с. 260; Мелюкова и др., 1989, с. 265; Супруненко, 1996, с. 97; Маслов, 1997, с. 6; Лукьяшко, 2013, с. 167–169]. Кубками исследуемые формы считал К.Э. Гриневич [Гриневич, 1951, с. 138], а черпаками их наименовали Н.А. Гаврилюк [Гаврилюк, 1979, с. 24], В.П. Ванчугов [Древние культуры ... , 2013, с. 306] и Э.С. Шарафутдинова [Шарафутдинова, Каминский, 1988, с. 217–218].

Перед тем как переходить к изучению данной категории лепной керамики Елизаве-товского археологического комплекса, необходимо определиться с терминологией и вывести дефиницию понятия.

В XIX в. в русском языке, по сведениям В.И. Даля, слова «кубок» и «кубан» являлись синонимами и обозначали глиняный сосуд с раздутыми боками, предназначавшийся для хранения и изготовления молочных продуктов [Толковый словарь В.И. Даля, 2023]. В толковом словаре, составленном Д.Н. Ушаковым, под «кубком» понимается «сосуд, преимущественно металлический, в форме большого бокала» [Толковый словарь Д.Н. Ушакова, 2022], а С.И. Ожегов для «кубка» предложил более узкое определение размеров, формы и материала изготовления: «сосуд в виде чаши, бокала (обычно массивный, из ценного материала)» [Ожегов, Шведова, 2003, с. 312]. При этом, в отличие от своего предшественника, С.И. Ожегов не дал определения «бокалу», в связи с чем необходимо обратиться к трактовке, предложенной Д.Н. Ушаковым: «посуда для вина, похожая на рюмку...» [Толковый словарь Д.Н. Ушакова, 2022]. Из этого определения можно вывести представление о форме данного сосуда, однако нам известны рюмки как в форме перевернутого конуса на ножке, так и с цилиндрическим туловом, которая как раз и имелась в виду создателями «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова: «стеклянный суживающийся книзу стаканчик на ножке». Наконец, стаканчик – это «небольшой стеклянный сосуд для питья цилиндрической формы без ручки...» [Толковый словарь Д.Н. Ушакова, 2022]. Исходя из проведенного лексического анализа, можно сделать вывод о том, что под «кубком» в современном русском языке понимается большой сосуд, выполненный преимущественно из металла, для питья без ручек.

«Кружкой» в «Толковом словаре живаго великорускаго языка», составленном В.И. Далем, считается «питейный сосуд больше стакана, кубок, стопа, братина, большой стакан; стакан с ручкою, иногда с носиком и с крышечкою» [Толковый словарь В.И. Даля, 2023]. Д.Н. Ушаков и С.И. Ожегов не вносят значительных корректив в определение, данное великим русским лексикографом, и трактуют рассматриваемое слово как «сосуд в форме стакана с ручкой» [Толковый словарь Д.Н. Ушакова, 2022; Ожегов, Шведова, 2003, с. 309]. Определение «стакану» уже было дано выше, и в словаре С.И. Ожегова оно не претерпевает изменений. В итоге под «кружкой» в современном русском языке понимается сосуд для питья цилиндрической формы с ручкой.

Толковый словарь В.И. Даля, к сожалению, не содержит определения для слова «черпак». Впервые оно появляется у Д.Н. Ушакова и имеет функциональное значение, допол- ненное описательным: «приспособление для черпания чего-нибудь. Часть различных машин, в форме ковша...» [Толковый словарь Д.Н. Ушакова, 2022]. С.И. Ожегов в своем словаре не внес никаких корректив в функциональное определение, но конкретизировал форму «...ковш на длинной ручке...» [Ожегов, Шведова, 2003, с. 882]. Таким образом, можно сделать вывод, что в русском языке слово «черпак» тесно связано со словом «ковш», под которым неизменно понимается округлый одноручный сосуд для зачерпывания жидкостей и питья [Толковый словарь В.И. Даля, 2023; Толковый словарь Д.Н. Ушакова, 2022; Ожегов, Шведова, 2003, с. 280].

В отношении еще одного используемого определения для рассматриваемой категории лепных сосудов необходимо сообщить то, что «кувшинчик» – это, исходя из определений, содержащихся в крупнейших толковых словарях русского языка, сосуд округлой формы, сужающийся к верху, с горлышком и ручкой.

Таким образом, исходя из результатов проведенного лингвистического анализа, наиболее подходящим определением для рассматриваемой категории лепной керамики является термин «кружка». Однако необходимо отметить, что оно не включает имеющиеся в коллекции сосуды в форме перевернутого усеченного конуса. Данные экземпляры выполнены в аналогичной технике лепки, а также с применением идентичного теста, как и сосуды округлой формы. Кроме того, все рассматриваемые экземпляры, как было заявлено выше, выполняли функцию сосудов для питья. Поэтому, выделение конусовидных сосудов в отдельную категорию нам кажется нецелесообразным. Стоит отметить, что использование одного из перечисленных определений может ввести в заблуждение исследователей по причине отсутствия общепринятой в современной скифологии классификации лепных сосудов. Елизаветовские экземпляры, несмотря на наличие схожих черт с сосудами из иных культур, имеют свои уникальные характеристики. По этой причине их возможное отождествление внесет смуту в дальнейшее исследование лепной керамики скифского времени. Вместе с тем, вероятно, введение очередного понятия для исследуемой категории лепной керамики может встретить критику со стороны исследователей. Но в то же время это может стать импульсом к разработке общепринятого понятийного аппарата для лепной керамики скифского времени.

По этой причине в качестве наименования для выделенной категории лепной керамики Елизаветовского археологического комплекса использовано старорусское слово «кухлик». В.И. Даль указывал на то, что «кухлик» является уменьшительным производным от слова «кухоль», под которым в XIX в. понимали «глиняный кувшин разного вида; кринка, горланчик, балакирь» [Толковый словарь В.И. Даля, 2023]. При этом важно подчеркнуть, что кринка, гор-ланчик и балакирь – это все наименования узкого и высокого сосуда с раструбным горлом, использовавшегося для хранения молочных продуктов [Толковый словарь В.И. Даля, 2023], которые давались в различных регионах Российской империи. Таким образом, по нашему мнению, под «кухликом» стоит понимать небольшой лепной глиняный сосуд с раздутым, округлым, либо в виде усеченного конуса ту-ловом и ручкой, предназначенный для питья.

В этой связи стоит отметить, что старорусские слова «кухоль» и его производное «кухлик» в настоящее время используются в украинском языке для обозначения металлической или глиняной посуды с ручкой для питья, либо большой стеклянной тары с ушком для питья пива и иных напитков [Великий тлумачний словник ... , 2004, с. 600]. Украинская же археологическая наука использует для наименования сосудов, близких по форме рассматриваемым елизаветовским экземплярам, термин «кухоль» [Кравченко, 2010, с. 57; Гейко, 2011, с. 151; Пеляшенко, 2020, с. 56]. Поэтому предлагается использовать термин «кухлик» для обозначения сосудов для питья с различными формами ту-лова и боковой ручкой.

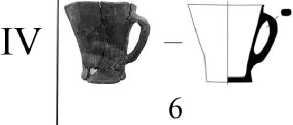

Елизаветовские кухлики можно разделить на четыре типа в зависимости от различий в формах тулова (рис. 1): I – округлая, II – биконическая, III – яйцевидная, IV – в виде перевернутого усеченного конуса. В свою очередь, сосуды с округлой и биконической формой тулова подразделяются на варианты в зависимости от места крепления ручки: вариант А – к верхнему краю венчика сосуда и середине тулова, изгиб ручки слегка возвы- шается над устьем; вариант В – ручка крепится к шейке и середине тулова; вариант С – к середине тулова и придонной части [Губарев, 2024, с. 190].

На территории Нижнего Дона сосуды, функционально близкие к рассматриваемой категории лепной елизаветовской посуды, известны с эпохи средней бронзы, однако широкого распространения у населения они не получили. Более того, на территории степных районов в период скифского времени они не известны.

Наиболее ранний экземпляр происходит из материалов курганного могильника Овцевод (рис. 2, 1 ), располагавшегося в Ремонтнен-ском районе Ростовской области. В погребении эпохи средней бронзы содержался лепной сосуд с петельчатой ручкой и уплощенным венчиком, шамотом в тесте и закопченной поверхностью охристого цвета [Парусимов, 1997, с. 9].

Еще один сосуд (рис. 2, 2 ) был обнаружен в погребении эпохи поздней бронзы могильника Богоявленовский, расположенного на правом берегу р. Дон [Савченко, 1973, с. 92].

Пара сосудов с петлевидными ручками была обнаружена в комплексах раннескифского времени Донского Левобережья (рис. 2, 3 , 4 ).

В погребении кургана 7 у хут. Алитуб встречен крупный лепной сосуд с цилиндрическим туловом, без горла. Стенки, загнутые внутрь у устья, не имеют ни шейки, ни венчика. Поверхность шершавая, коричневого цвета с черными и рыжими пятнами. В тесте толченая ракушка и слюда. Примечательно, что внутренняя поверхность сосуда была закопчена [Засецкая, 1972, с. 124; Максименко, 1983, рис. 46, 7 ].

Другой экземпляр обнаружен в погребении 4 кургана 33 могильника Новоалександ-ровка I. Это сосуд с округлым туловом, прямым низким горлом со скругленным венчиком и выделенным дном. Поверхность заглажена и местами закопчена. Цвет от серого до черного [Беспалый, Парусимов, 1991, с. 187].

Важно подчеркнуть, что все описанные сосуды, помимо сильных отличий в вариантах исполнения отдельных элементов, имеют иное, по сравнению с елизаветовскими кухли-ками, функциональное назначение. Так, экзем- пляр, обнаруженный в погребении средней бронзы, как и сосуды из раннескифских комплексов, имеют следы вторичной термической обработки. Данное наблюдение может свидетельствовать в пользу отсутствия культурной преемственности между населением Нижнего Дона периода поздней бронзы – раннескифского времени и населением Елизаветовского городища V в. до н.э.

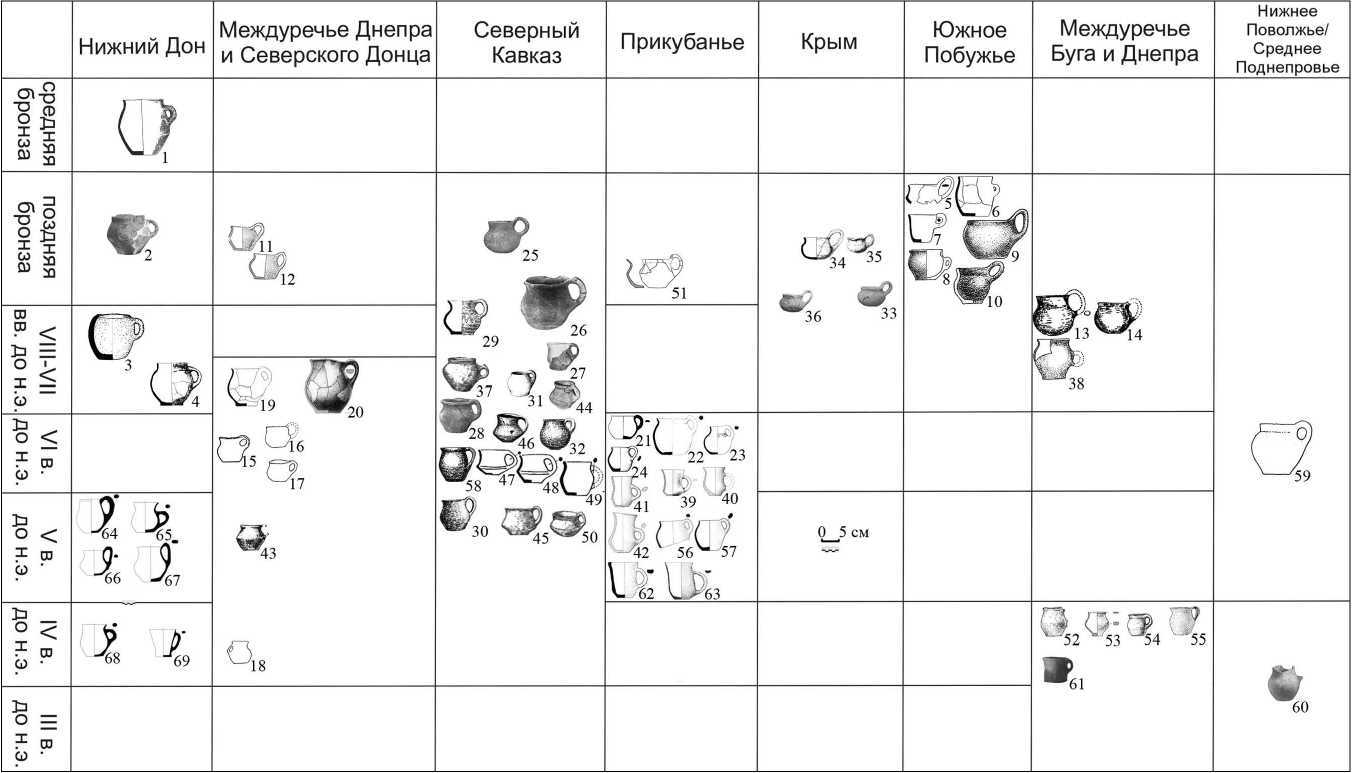

Вместе с тем аналогии елизаветовским кухликам за пределами Нижнедонского историко-культурного региона, как отмечали еще К.К. Марченко и В.П. Копылов [Копылов, Марченко, 1980, с. 158], находятся в памятниках Северного Причерноморья и Северного Кавказа (рис. 2).

Так, сосуды с петельчатой ручкой и округлой формой тулова, имеющие заглаженную поверхность, близкие к варианту IA, фиксируются в материалах поселений населения сабатиновской культуры Южного Побужья [Ванчугов, 1981, рис. 5, 17 ; Древние культуры ... , 2013, рис. 71, 14 , 72, 4 ]; среди инвентаря степных погребений белозерской культуры [Гаврилюк, 1979, рис. 3, 1,7 ; Древние культуры ... , 2013, рис. 78, 3 ]. Здесь необходимо отметить, что некоторые исследователи проводили аналогии между рассматриваемой категорией лепной керамики и сосудами, обнаруженными на поселениях белогрудовской культуры на территории Днепровского Правобережья [Тереножкин, 1961, с. 51–52, рис. 27, 4 ; Гаврилюк, 1979, с. 24]. Однако на территории Елизаветовского археологического комплекса сосудов исследуемой категории, близких по форме посуде белогрудовской культуры, на данный момент не обнаружено.

Вместе с тем среди лепной керамики второй ступени чернолесской культуры Суб-ботовского городища находятся близкие ели-заветовским кухликам сосуды с петельчатой ручкой [Тереножкин, 1961, рис. 40, 1,2 ].

С конца VII в. до н.э. сосуды аналогичной формы фиксируются в погребениях населения междуречья Днепра и Северского Донца, где существуют вплоть до конца IV в. до н.э. [Ильинская, 1954, с. 177–179, табл. II,33, III,4; Ильинская, 1968, с. 170, табл. LXIII,1,4,5; Шрам-ко, 1983, рис. 11,2; Гейко, 2011, с. 151; Пеляшен-ко, 2020, с. 56]. А на Среднеднепровском Правобережье сосуды аналогичной формы с неболь- шим подлощением фиксируются с IVв. до н.э. [Петренко, 1967, табл. 8,1].

В погребениях Правобережья Кубани сосуды с петлевидной ручкой, аналогичные елизаветовским экземплярам, появляются с первой половины – середины VI в. до н.э. [Лимберис, Марченко, 2012, рис. 8, 9,12 , 9, 1,3 ]. По мнению Н.Ю. Лимберис и И.И. Марченко, форма указанных сосудов является развитием посуды эпохи поздней бронзы [Лимберис, Марченко, 2012, с. 19]. При этом, как сообщают авторы, в древнемеотский период на указанной территории одновременно сосуществуют три варианта сосудов исследуемой категории лепной керамики [Лимберис, Марченко, 2012, с. 20]. И аналогии среди елизаветовских материалов находятся для двух из них.

Близкие по форме сосуды присутствуют среди инвентаря погребений VI–IV вв. до н.э. носителей центрального [Крупнов, 1960, с. 476, табл. XLIII, 5 , XLV, 2 , LVI, 2,8 ], восточного [Мелюкова и др., 1989, с. 260, табл. 104, В,13,20 ; Козенкова, 2018, рис. 2, 22 ] и западного [Козен-кова, 1989, с. 191, табл. XLIV, Б,4 ] вариантов кобанской культуры.

Важно отметить, что в материалах ки-зил-кобинской культуры Западного Крыма выделяется целая серия лощеных лепных сосудов, выполненных из хорошо отмученной глины с примесью мелкозернистого песка, оснащенных петлевидной ручкой [Кравченко, 2010, с. 57, рис. 18, 20, 1–4 , 23, 19 , 20 , 24, 2 ]. Однако их форма имеет существенные отличия от елизаветовских экземпляров, что может свидетельствовать о локальном варианте развития крымских сосудов, не оказавшем влияния на нижнедонские сосуды.

Кухлики, отнесенные к варианту IB, фиксируются у населения сабатиновской культуры [Ванчугов, 1981, рис. 5, 19 ; Древние культуры ... , 2013, рис. 71, 15 ], в материалах конца VII – IV в. до н.э. населения междуречья Днепра и Северского Донца [Ильинская, 1954, табл. II, 35 ; Ильинская, 1968, табл. LXIII, 3 ], а также в материалах могильника VI в. до н.э. западного варианта позднекобанской культуры [Козенкова, 2018, рис. 4, 11 ].

Вариант IC елизаветовских кухликов находит ближайшие аналогии среди материалов центрального варианта кобанской культуры [Мелюкова и др., 1989, табл. 104,А.21] и вто- рой ступени чернолесской культуры [Теренож-кин, 1961, рис. 44,6]. Схожее расположение ручки фиксируется у сосудов древнемеотско-го населения Правобережья Кубани [Лимберис, Марченко, 2012, рис. 16,8,11, 17,5,7]. Однако форма этих сосудов разительно отличается от елизаветовских кухликов.

Сосуды с биконическим туловом и петельчатой ручкой, отнесенные ко II типу, известны в материалах V в. до н.э. населения, проживавшего на территории междуречья Днепра и Северского Донца [Ковпаненко, 1967, с. 112, рис. 52, 45 ], среди лепной посуды восточного [Крупнов, 1960, табл. LVI, 4 ; Мелюкова и др., 1989, с. 260, табл. 104, В.3 ] и западного [Мелюкова и др., 1989, с. 258, табл. 104, Б.13 ; Козенко-ва, 1989, с. 191, табл. XLIV,В. 25 ; Козенкова, 2018, рис. 4, 7,42 ] вариантов кобанской культуры.

Единичные экземпляры сосудов с бико-ническим туловом и петельчатой ручкой, отвечающие рассматриваемым критериям, зафиксированы в погребении конца эпохи поздней бронзы в Восточном Закубанье [Шарафутдинова, Каминский, 1988, рис. 2, 6 ] и в погребении IV в. до н.э. Среднеднепровского Правобережья [Петренко, 1967, табл. 8, 2 ].

Лепные сосуды с яйцевидным туловом, близкие III типу елизаветовских кухликов, встречаются в погребениях древнемеотско-го периода Правобережья Кубани [Лимберис, Марченко, 2012, рис. 8, 13 , 14 ], а также у населения западного варианта кобанской культуры [Козенкова, 1989, с. 191, табл. XLIV, А.6 ], в погребениях IV–III вв. до н.э. Днепровского лесостепного Правобережья [Ковпаненко и др., 1989, с. 107, рис. 33, 9 , 10 ; Петренко, 1967, с. 22, табл. 8, 1 , 3 , 4 ]. Сосуды, происходящие из памятников Правобережья Днепра, по мнению В.Г. Петренко, аналогичны посуде с территории Польши и Чехии «с бронзового века до железного» [Петренко, 1967, с. 22].

Близкие экземпляры известны в памятниках VI–V вв. до н.э. населения Нижнего Поволжья [Смирнов, 1964, рис. 60, 14 ]. При этом К.Ф. Смирнов связывал их с сосудами из раннемеотских комплексов Прикубанья [Смирнов, 1964, с. 110]. Стоит отметить, что и Н.В. Анфимов, и К.Ф. Смирнов относили рассматриваемые сосуды к горшкам с ручкой.

На поселениях IV–III вв. до н.э. Среднего лесостепного Поднестровья [Мелюкова,

1958, с. 95, рис. 31, 2 ] также фиксируются сосуды подобной рассматриваемому варианту кухликов формы.

Форма отдельных экземпляров кухликов III типа напоминает форму кувшинов: вытянутое узкое горло, округлое тулово и петельчатая ручка. Можно предположить, что образцом для данной формы являлись ойнохоя, либо кувшин, то есть эта форма вырастает из античной культуры.

Наконец, IV тип елизаветовских кухликов, как отмечали еще К.К. Марченко и В.П. Копылов [Копылов, Марченко, 1980, с. 157], находит аналогии среди лепной керамики скифского времени междуречья Днепра и Северского Донца (курганы Посулья) [Ханенко Б., Ханен-ко В., 1899, табл. XXXIV, 672 ; Ильинская, 1968, табл. LXIII, 2 ]. Некоторое сходство рассматриваемого типа можно проследить с сосудами Правобережья Кубани VI–V вв. до н.э. [Лимберис, Марченко, 2012, рис. 18, 3,4 ].

Таким образом, несмотря на достаточно большое количество аналогий елизаветов-ским кухликам из памятников разнообразных культур различного времени, наиболее близкими нам видятся сосуды, происходящие с территории Прикубанья и междуречья Днепра и Северского Донца. Скорее всего, в данном случае можно говорить о различных истоках разных типов кухликов.

Близкие по форме сосуды, получив распространение в эпоху поздней бронзы у носителей сабатиновской и белозерской культур, наследуются населением Днепровского Левобережья и актуализируются на данной территории уже в измененной, более близкой к елизаветовским кухликам, форме с конца VII в. до н.э. Пик ее бытования на указанной территории приходится на VI–V вв. до н.э. На Дону кухлики появляются в первой четверти V в. до н.э. и существуют вплоть до начала IV в. до н.э.

Истоки функциональной принадлежности некоторых типов находятся также и в материалах кобанской культуры. Оттуда они получили распространение на территории Прикубанья. В дальнейшем опыт использования рассматриваемых сосудов был востребован и воспринят представителями скифской культуры.

На данный момент отсутствуют основания для того, чтоб провести прямую парал- лель между исследуемой категорией лепной керамики скифского времени Нижнего Дона и близкими по форме сосудами эпохи поздней бронзы Днепровской лесостепи по причине большого хронологического разрыва между культурами и отсутствия прямых генетических связей культур. В вопросе появления кух-ликов у населения Елизаветовского городища мы солидарны с предположением, высказанным С.И. Лукьяшко, о влиянии античной эллинской культуры [Лукьяшко, 2013, с. 168]. Экспорт продукции в амфорной таре (в данном случае – винной) на территорию дельты

Дона обусловил появление сосуда, удобного для питья.

Важно подчеркнуть, что на территории Ели-заветовского археологического комплекса одновременно сосуществовали несколько типов кух-ликов, некоторые из которых могли сформироваться под влиянием культуры населения Междуречья Днепра и Северского Донца, а иные – ранне-меотской культуры Кубанского Правобережья.

При этом елизаветовские кухлики – уникальная категория лепной керамики, не имеющая прямых аналогий в материалах скифского времени иных культурных центров.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Типология елизаветовских кухликов:

1 – «Пятьдесят шесть курганов», погребение 3 из раскопок Н.И. Юдина, 2023 г., фото и рисунок И.В. Губарева;

2 – погр. 1 кург. 67 (по: [Брашинский и др., 1977, рис. 107; Копылов, Марченко, 1980, рис. 1, 7 ]);

3 – погр. 4 кург. 62 (по: [Брашинский и др., 1977, рис. 81; Копылов, Марченко, 1980, рис. 1, 8 ]);

4 – погр. 3 кург. 49 (по: [Брашинский и др., 1977, рис. 11; Копылов, Марченко, 1980, рис. 1, 5 ]);

5 – погр. 4 кург. 62, фото и рисунок И.В. Губарева (по: [Брашинский, Марченко, 1975, рис. 82]);

6 – погр. 3 кург. 62, фото и рисунок И.В. Губарева (по: [Брашинский, Марченко, 1975, рис. 79])

-

Fig. 1. Typology of Elizavetovskoe kuhliks:

-

1 – “Pat’desyat shest’ kurganov”, burial 3 from the excavations of N.I. Yudin, 2023, photo and drawing by I.V. Gubarev;

2 – burial 1 kurgan 67 (after: [Brashinskiy et al., 1977, fig. 107; Kopylov, Marchenko, 1980, fig. 1, 7 ]);

3 – burial 4 kurgan 62 (after: [Brashinskiy et al., 1977, fig. 81; Kopylov, Marchenko, 1980, fig. 1, 8 ]);

4 – burial 3 kurgan 49 (after: [Brashinskiy et al., 1977, fig. 11; Kopylov, Marchenko, 1980, fig. 1, 5 ]);

5 – burial 4 kurgan 62, photo and drawing by I.V. Gubarev (after: [Brashinsky, Marchenko, 1975, fig. 82]);

6 – burial 3 barrow 62, photo and drawing by I.V. Gubarev (after: [Brashinsky, Marchenko, 1975, fig. 79])

Рис. 2. Распространение сосудов с простой петельчатой ручкой:

-

1 – могильник Овцевод, курган 3, погребение 8 (по: [Парусимов, 1997, рис. 8, 2 ]); 2 – Богоявленовский могильник (по: [Савченко, 1973, табл. XCII, 3 ]); 3 – могильник у хут. Алитуб, курган 7, погребение 3 (по: [Максименко, 1983, рис. 46, 7 ]);

4 – могильник Новоалександровка I, курган 33, погребение 4 (по: [Беспалый, Парусимов, 1991, рис. 5, 6 ]);

5–7 – поселение Балта (по: [Ванчугов, 1981, рис. 5, 17–19 ]); 8 – поселение Вишневое (по: [Древние культуры..., 2013, рис. 71, 14 ]); 9 – поселение Дивизия (по: [Древние культуры ... , 2013, рис. 72, 4 ]); 10 – поселение Криничное (по: [Древние культуры ... , 2013, рис. 78, 3 ]); 11 – могильник Компанийцы, погребение 10 (38) (по: [Гаврилюк, 1979, рис. 3, 1 ]); 12 – могильник Компанийцы, погребение 16 (3а) (по: [Гаврилюк, 1979, рис. 3, 7 ]);

20 – Бельский курганный некрополь «Б» (по: [Гейко, 2011, рис. 59]); 21, 23, 39, 42, 62 – могильник городища № 2 у хут. Ленина (по: [Лимберис, Марченко, 2012, рис. 8, 9 , 9, 1 , 16, 8 , 17, 7 , 18, 3 ]);

-

22, 24, 41, 56, 57, 63 – могильник у Старокорсунского городища № 2 (по: [Лимберис, Марченко, 2012, рис. 8, 12 , 9, 3 , 17, 5 , 8, 13 , 14 , 18, 4 ]); 25 – комплекс № 18 могильника Верхняя Рутха (по: [Крупнов, 1960, табл. XLIII, 5 ]); 26 – комплекс № 20 могильника Верхняя Рутха (по: [Крупнов, 1960, табл. XLV, 2 ]; 27, 28, 44 – Нестеровский могильник (по: [Крупнов, 1960, табл. LVI, 2,8,4 ]); 29 – поселение Бамут (по: [Мелюкова и др., 1989, табл. 104, В.13 ]);

30 – поселение Пседахе (по: [Мелюкова и др., 1989, табл. 104, В.20 ]); 31 – могильник Сержень-юрт

(по: [Козенкова, 2018, рис. 2, 22 ]); 32 – могильник Султангорский 1 (по: [Козенкова, 1989, табл. XLIV, Б.4 ]); 33–36 – поселение Уч-Баш (по: [Кравченко, 2010, рис. 18, 23, 19 , 20 , 24, 2 ]); 37 – поселение Тли (по: [Мелюкова и др., 1989, табл. 104, А.21 ]); 38 – Московское городище (по: [Тереножкин, 1961, рис. 44, 6 ]); 40 – могильник городища № 3 у хут. Ленина (по: [Лимберис, Марченко, 2012, рис. 16, 11 ]); 43 – курган у с. Мачух (по: [Ковпаненко, 1967, рис. 52, 45 ]); 45 – могильник Сержень-юрт (по: [Мелюкова и др., 1989, табл. 104, В.3 ]); 46 – гробница близ Карабашево (по: [Козенкова, 1989, табл. XLIV, В.25 ]); 47, 48, 49 – могильник Султан-Гора 3 (по: [Козенкова, 2018, рис. 4, 7,42,11 ]); 50 – Уллубаганалы 2 (по: [Мелюкова и др., 1989, табл. 104, Б.13 ]);

51 – Михайловский могильник, курган 11, погребение 10 (по: [Шарафутдинова, Каминский, 1988, рис. 2, 6 ]);

67 – Елизаветовский могильник, курган 62, погребение 4 (рисунок И.В. Губарева); 68 – Елизаветовский могильник, курган 67, погребение 1 (по: [Копылов, Марченко, 1980, рис. 1, 7 ]); 69 – Елизаветовский могильник, курган 62, погребение 2 (рисунок И.В. Губарева). 13, 14, 15, 25, 27, 28, 43, 58 – без масштаба

-

Fig. 2. Distribution of vessels with a simple loop handle:

-

1 – Ovtsevod burial ground, kurgan 3, burial 8 (after: [Parusimov, 1997, fig. 8, 2 ]); 2 – Bogoyavlenovsky burial ground (after: [Savchenko, 1973, table XCII, 3 ]); 3 – burial ground at Alitub farm, kurgan 7, burial 3 (after: [Maksimenko, 1983, fig. 46, 7 ]); 4 – burial ground Novoaleksandrovka I, kurgan 33, burial 4 (after: [Bespaly, Parusimov, 1991, fig. 5, 6 ]); 5–7 – settlement of Balta (after: [Vanchugov, 1981, fig. 5, 17–19 ]); 8 – Vishnevoye settlement (after: [Drevnie kul’tury ... , 2013, fig. 71, 14 ]); 9 – Divisiya settlement (after: [Drevnie kul’tury ... , 2013, fig. 72, 4 ]); 10 – Krinichnoye settlement (after: [Drevnie kul’tury ... , 2013, fig. 78, 3 ]); 11 – burial ground of the Kompaniytsy, burial 10 (38) (after: [Gavrilyuk, 1979, fig. 3, 1 ]); 12 – burial ground of the Kompaniytsy, burial 16 (3a) (after: [Gavrilyuk, 1979, fig. 3, 7 ]);

-

13 , 14 – Subbotovskoye settlement (after: [Terenozhkin, 1961, fig. 40, 1,2 ]); 15 – burial ground in the Stykin Verh tract near Aksyutintsy village, kurgan 12 (after: [Ilyinskaya, 1954, table II, 33 ]); 16 – Romensk kurgans (after: [Ilyinskaya, 1968, table LXIII, 4 ]); 17 – kurgan near Gorodishche village (after: [Ilyinskaya, 1968, table LXIII, 5 ]); 18 – kurgan near the village of Malye Budki (after: [Ilyinskaya, 1968, table LXIII, 3 ]); 19 – Belskoye settlement (after: [Shramko, 1983, fig. 11 , 2 ]);

-

20 – Belsky kurgan necropolis “Б” (after [Geiko, 2011, fig. 59]); 21, 23, 39, 42, 62 – burial ground of the settlement no. 2 at Lenin farm (after: [Limberis, Marchenko, 2012, fig. 8, 9 , 9, 1 , 16, 8 , 17, 7 , 18, 3 ]); 22, 24, 41, 56, 57, 63 – the burial ground at the Starokorsunsky settlement no. 2 (after: [Limberis, Marchenko, 2012, fig. 8, 12 , 9, 3 , 17, 5 , 8, 13 , 14 , 18, 4 ]);

25 – complex no. 18 of the Upper Rutha burial ground (after: [Krupnov, 1960, table XLIII, 5 ]); 26 – complex No. 20 of the Verhnyaya Rutha burial ground (after: [Krupnov, 1960, table XLV, 2 ]; 27, 28, 44 – Nesterovsky burial ground (after: [Krupnov, 1960, table LVI, 2,8,4 ]); 29 – Bamut settlement (after: [Melyukova et al., 1989, table 104, В.13 ]);

30 – Psedakhe settlement (after: [Melyukova et al., 1989, table 104, В.20 ]); 31 – Serzhen-yurt burial ground (after: [Kozenkova, 2018, fig. 2, 22 ]); 32 – Sultangorsky 1 burial ground (after: [Kozenkova, 1989, table XLIV, Б.4 ]); 33–36 – Uch-Bash settlement (after: [Kravchenko, 2010, fig. 18, 23, 19 , 20 , 24, 2 ]); 37 – Tli settlement (by: [Melyukova et al., 1989, table 104, A.21 ]); 38 – Moskovskoe settlement (after: [Terenozhkin, 1961, fig. 44, 6 ]);

40 – the burial ground of settlement no. 3 near Lenin Farm (after: [Limberis, Marchenko, 2012, fig. 16, 11 ]);

43 – kurgan near the village of Machukh (after: [Kovpanenko, 1967, fig. 52, 45 ]); 45 – Serzhen-yurt burial ground (after: [Melyukova et al., 1989, table 104, В.3 ]); 46 – tomb near Karabashevo (after: [Kozenkova, 1989, table XLIV, В.25 ]); 47, 48, 49 – Sultan Mountain burial ground 3 (after: [Kozenkova, 2018, fig. 4, 7,11,42 ]); 50 – Ullubaganaly 2 (after: [Melyukova et al., 1989, table 104, Б.13 ]); 51 – Mikhailovsky burial ground, kurgan 11, burial 10 (after: [Sharafutdinova, Kaminsky, 1988, fig. 2, 6 ]); 52 – Tulintsy village, kurgan 62, burial 2 (after: [Petrenko, 1967, table 8, 1 ]); 53 – burial ground near Grishchentsy village, burial 1 (1956) (after: [Petrenko, 1967, table 8, 2 ]);

54 – Cherkassy uezd (district) (after: [Petrenko, 1967, table 8, 3 ]); 55 – Sekirnoye tract, kurgan 106 (after: [Petrenko, 1967, table 8, 4 ]); 58 – burial ground “Lermontovskaya skala”, burial 1/7 (after: [Kozenkova, 1989, table XLIV, A.6 ]);

59 – Novo-Nikolskoye village, kurgan 3, burial 4 (after: [Smirnov, 1964, fig. 60, 14 ]); 60 – (after: [Melyukova, 1958, fig. 31, 2 ]); 61 – kurgan near the village of Budka (1897) (after: [Khanenko B., Khanenko V., 1899, table XXXIV, 672 ]);

64 – Elizavetovskoe burial ground, burial 3 (2023) (drawing by I.V. Gubarev); 65 – Elizavetovskoe burial ground, kurgan 62, burial 4 (after: [Kopylov, Marchenko, 1980, fig.1, 8 ]); 66 – Elizavetovkoe burial ground, kurgan 49, burial 3 (after: [Kopylov, Marchenko, 1980, fig. 1, 5 ]); 67 – Elizavetovskoe burial ground, kurgan 62, burial 4 (drawing by I.V. Gubarev); 68 – Elizavetovskoe burial ground, kurgan 67, burial 1 (after: [Kopylov, Marchenko, 1980, fig. 1, 7 ]); 69 – Elizavetovskoe burial ground, kurgan 62, burial 2 (drawing by I.V. Gubarev).

13, 14, 15, 25, 27, 28, 43, 58 – without scale