Об одной краевой задаче, сводящейся к уравнению с разрывным оператором

Автор: Еленская Е.Ю., Еленский Ю.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика @vestnik-psu-mmi

Рубрика: Математика

Статья в выпуске: 2 (41), 2018 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается краевая задача для линейного дифференциального уравнения второго порядка, правая часть которого может быть разрывной. Излагаются условия, при которых существует хотя бы одно решение краевой задачи, и какое-нибудь из ее решений можно найти методом последовательных приближений.

Дифференциальное уравнение, разрывная правая часть, краевая задача, метод последовательных приближений

Короткий адрес: https://sciup.org/147245365

IDR: 147245365 | УДК: 517.988.63 | DOI: 10.17072/1993-0550-2018-2-11-15

Текст научной статьи Об одной краевой задаче, сводящейся к уравнению с разрывным оператором

Рассмотрим краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка относительно неизвестной функции x : [ a , b ] ^ ( -» , +« ) .

( Lx )( t ) = - f (x ( t )), (1)

x ( a ) = x ( b ) = 0, (2)

где (Lx)(t) = d- (p(t)x(t)) - q(t)x(t); p, q, f -dt заданные вещественные функции; p(x) > 0, q(x) > 0 при x g[a,b], p', q непрерывны, f определена на (-»,+»). При этом предполагается, что функция f может быть разрывной.

В современной математической литературе встречаются различные задачи для дифференциальных уравнений с разрывными правыми частями. Такие уравнения исследуются, например, в работе [2]. В ней указано, что для дифференциальных уравнений с разрывными правыми частями требуется определить понятие решения. Изложены различные варианты определения решения таких урав- нений (гл. 2, с. 39–48). Но в указанной книге краевые задачи не рассматриваются.

Дадим вариант определения решения краевой задачи (1), (2) и укажем условия, при которых решение такой краевой задачи существует, и хотя бы одно из решений можно найти методом последовательных приближений.

Рассмотрим сначала более простую краевую задачу

( Lx )( t ) = - f ( t ), (3)

x ( a ) = x ( b ) = 0, (4)

где L – такой же дифференциальный оператор, как в уравнении (1) с указанными условиями в описании этого уравнения. Эта задача отличается от задачи (1), (2) тем, что правая часть уравнения (3) не зависит от неизвестной функции x . Если f - непрерывна на [ a,b ], то решение задачи (3), (4) известно, оно дается равенством b

x ( t ) = J G ( t , s ) f ( s ) ds ( t e [ a , b ]), (5)

a где G – функция Грина краевой задачи (3), (4).

Если теперь в правой части уравнения (3) вместо функции f взять композицию f ° x , то получится уравнение (1), а равенство (5) преобразуется в такое: b

x ( t ) = j G ( t, s ) f ( x ( s )) ds ( t e [ a,b ]). (6)

a

Это – интегральное уравнение относительно неизвестной функции x . Если композиция f ° x - непрерывна, то интегральное уравнение (6) эквивалентно краевой задаче (1), (2). Данное уравнение положим в основу определения решения краевой задачи (1), (2) в случае разрывности функции f .

Функцию x , определенную на [ a; b ], будем называть решением краевой задачи (1), (2), если x – решение интегрального уравнения (6).

Укажем вариант условий, при которых решение краевой задачи существует, и одно из решений можно найти методом последовательных приближений. Идея доказательства – сведение краевой задачи с помощью функции Грина к интегральному уравнению. А для доказательства существования решения интегрального уравнения используем теорему существования неподвижной точки нелинейного интегрального оператора, которая изложена в работе [5]. Эта теорема доказана на основе обобщения части теоремы 4.1 работы М.А. Красносельского [1], в которой используется полуупорядоченность, порожденная правильным конусом. Обобщение заключается в том, что вместо непрерывности оператора предполагается его непрерывность слева или непрерывность справа, т.е. допускается вариант, когда оператор разрывен. Указанная теорема изложена в работе [4].

Напомним формулировку теоремы из работы [5] с небольшими изменениями обозначений, которую будем использовать для доказательства существования решения краевой задачи (1), (2).

Теорема 1. Пусть

-

1) Q - компакт в RJ, G : QxQ^ R, функция G непрерывна, неотрицательна и не равна тождественно нулю; существует такое число в о , что

- j G(t, s)dt > вG(t, s) (t, s eQ);

Q

-

2) существуют такие t 0 eQ и окрестность U точки t^ , что j G ( 1 0 , s ) ds > 0;

U

-

3) f : [0, +» ) ^ [0, +» ), не убывает, непрерывна слева (или справа) на [0, +» );

-

4) f i x ) > ,» при x > + 0 , f ( x ) ^ 0 xx

при x >+» .

Тогда существует хотя бы одна ненулевая неподвижная точка оператора A , определенного равенством

( Ax )( t ) = j G ( t , s ) f ( x ( s )) ds ( t e Q ), (7)

Q в пространстве C (Q) функций, непрерывных на множестве Q.

Замечание. Из доказательства этой тео- ремы следует возможность нахождения хотя бы одной из неподвижных точек оператора (7) методом последовательных приближений.

Вариант достаточных условий существования решения уравнения (6) дадим с помощью теоремы 1.

Согласно теории, изложенной, например, в работе [3], функция Грина определяет- ся равенством

G ( t , s )

I 1 м - Щ( t ) u 2 ( s ), c

- u1( s ) u 2( t), „ c t < s, t > s,

где щ , u2 - линейно независимая система из двух решений однородного дифференциального уравнения ( Lx)(t ) = 0, L - дифференциальный оператор из уравнения (1), c – некоторая константа.

Лемма 1. Пусть u:[a; b] > R ; u, u' - непрерывны на [a; b]; u(a) = 0; u'(a) > 0; u (t) > 0 при t e (a, b]. Тогда существуют такие константы k > 0, A > 0 , что k(t - a) < u (t) < A(t - a) при t e [a; b].

Доказательство. Так как u ' - непрерывна, и u '( a ) > 0, то найдется такое 5 > 0 , что u '( t ) > 0 при t e [ a , a + 5 ]. Положим k = min u '( t ) , A = max u '( t ) , t e [ a , a + 5 ] t e [ a , a + 5 ]

Очевидно, k > 0, A > 0 • По теореме Лагранжа u (t) = u (t) - u (a) = u '(%)(t - a), где % e (a, a + 5).

Поэтому k ( t — a ) < u ( t ) < Д ( t — a ) при t e [ a, a + 8} .

Положим

, ■ u ( t ) □ u ( 11)

k2 = min ---- , А = max ----.

t e [ a , a + 8 ] t — a t e [ a , a + 8 ] t — a

Тогда k2 (t — a ) < u(t) < А ( t — a) при t e [ a + 8 ; b ]. Отсюда и из предыдущих неравенств вытекает утверждение леммы.

Лемма 2. Пусть u :[a; b] ^ R; u, u' -непрерывны на [a;b]; u(b) = 0; u'(b) < 0; u (t) > 0 при t e [a, b). Тогда существуют такие константы к > 0, А > 0, что к(b — t) < u(t) < А(b — t) при t e [a;b].

Доказательство аналогично доказа тельству леммы 1.

Теперь докажем теорему существования решения краевой задачи (1), (2).

Теорема 2. Пусть

-

1) L - линейный дифференциальный оператор краевой задачи (1), (2) со всеми условиями, указанными выше при описании этой задачи; среди решений однородного дифференциального уравнения ( Lx )( t ) = 0 найдутся такие решения u , u , что u ( a ) = 0, u2 (b ) = 0; u‘< a ) > 0, u ‘ ( b ) < 0 ;

u ( t ) > 0 при t e ( a ; b ]; u 2 ( t ) > 0 при t e [ a ; b ); Д ( t ) = u ‘ \t)u2 (t ) — u ( t ) u ‘ ( t ) > 0 в какой-нибудь точке t e ( a ; b ) ;

-

2) f : [0, +да ) ^ [0, +^ ), не убывает, непрерывна слева на [0, +^ ) ;

система u ,u - линейно независима, и c = Д(t)p(t) > 0 ([3], с. 194).

bs

J G ( t , s ) dt = — ( J u ( t ) u2 ( s ) dt +

a

a

b

+ J u ( s ) u2 ( t ) dt =

s

b

( s ) J u2 ( t ) dt ) .

s

= — ( u 2 ( s ) J щ ( t ) dt + u2 ca

Из лемм 1 и 2 следует существование таких констант k^, k2 > 0, что ii (s) > k (s — a), u2 (s) > k2 (b — s)

при s e [ a , b ].

Кроме того, функции z1 и z2, определенные равенствами sb

Z j ( s ) = J u ( t ) dt , z 2 ( s ) = J u2 ( t ) dt , as

(s e [a, b]), удовлетворяют условиям лемм 1 и 2, соответственно. Поэтому найдутся такие константы k3, k4 > 0, что z1(s) > k3(s — a), z2(s) > k4(b — s) (s e [a, b]).

Из предыдущих соотношений следует неравенство bs b

J G ( t , s ) dt = - ( J u ( t ) u2 ( s ) dt + J u ( s ) u2 ( t ) dt ) =

a

a

s

= - ( u 2( s ) Z 1( s ) + u 1( s ) Z 2( s )) > c

f ( x )

x

→ +∞

при

x —^ + 0 ,

> —( k 2 ( b — s ) k 3 ( s — a ) + k ( s — a ) k 4 ( b — s )) = c

f ( x )

^ 0

x

при x — +х .

k 2 k 3 + k 1 k 4 ( s — a )( b — s ). c

Тогда существует хотя бы одно решение краевой задачи (1), (2) в пространстве C[ a,b ].

Доказательство. Покажем существование такого числа в, что b

J G(t, s)dt > вG(t, s) (t, s e [a, b]), (9) a где G - функция Грина, определенная равенством (8). Из условий теоремы следует, что

Положим k 0 = k2k 3 + kA . Тогда

b

J G ( t , s ) dt > —( s — a )( b — s ) , (10)

ac где (s e [a,b]).

Оценим теперь G(t, s) сверху. Из лемм 1 и 2 следует существование таких констант А > 0, А > 0, что u (t) < А (t — a), u2 (t) < А (b — t) (t e [a, b]) .

Пусть 0 < t < s .

Тогда

G ( t , s ) = U(t ( t ) u 2 ( s ) < c

-

< A 2^t - a )( b - s) < 2 1 2 2 ( s - a )( b - s ). cc

Пусть теперь s < t < b. Тогда

G ( t , s ) = — u ( s ) u2 ( t ) < c

-

< ^ i ^ 2 ( s - a)(ь - 1 ) < 22 2 ( s - a)(ь _ s ).

cc

Итак, при любых t , s G [ a , b ] выполняется неравенство

G ( t , s ) < ^2 ( s - a )( b - s ). (11)

c

k

Положим в = —“ . Тогда из нера- 0 2 1 ^ 2

венств (10) и (11) следует неравенство (9).

Итак, выполнено условие 1) теоремы 1 при Q = [ a , b ] .

. a + b

Если положить t0 = —-—, U = (a, b), то условие 2) тоже выполнено. Очевидно, выполнено и условие 3). Поэтому существует хотя бы одна неподвижная точка оператора A , определенного равенством (7), в пространстве C[ a, b ]. Это означает, что существует хотя бы одно решение краевой задачи (1), (2). Теорема доказана.

Из замечания к теореме 1 следует возможность нахождения хотя бы одного из решений методом последовательных приближений.

Пример. Рассмотрим краевую задачу x" + f (x) = 0, x (0) = x (10) = 0,

где

f ( x ) = ’

'2, x < 50,

10, x > 50.

Ее можно рассматривать как задачу о движении материальной точки под действием силы, которая изменяется скачкообразно.

В соответствии с определением решения такой задачи, которое принято в настоящей работе, решением задачи (12), (13) будем считать решение интегрального уравнения

x ( t ) = J G ( t , s ) f ( x ( s )) ds ( t g [0; 10 ]) , 0

где G – функция Грина, которая определяется равенством

G ( t , s ) =

10 ( 10 - s ) t ■ i(1 ° - t ) s ,

0 < t < s , s < t < 10.

Легко проверяется, что для этого интегрального уравнения выполняются все условия теоремы 2. Поэтому существует хотя бы одно решение этого уравнения и, следовательно, краевой задачи (12), (13) в пространстве C[0; 10]. Кроме того, некоторые из ре- шений можно найти методом последовательных приближений.

Задача (12), (13) легко решается аналитически. Ее решением будем считать функцию x :[0; 10] ^ R , удовлетворяющую условиям (13), которая является решением дифференциального уравнения (12) в точках непрерывности x при дополнительных условиях непрерывности x и x на [0; 10]. Выяснилось, что эта задача имеет 3 решения (см. таблицу).

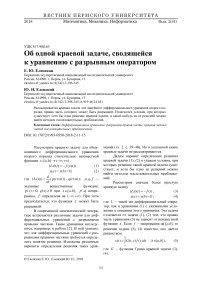

Приближенные значения решений задачи

|

t |

x 1 ( t ) |

x 2 (t ) |

x 3( t ) |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

|

1 |

9 |

15,0 |

38,5 |

|

2 |

16 |

28,0 |

73,2 |

|

3 |

21 |

39,1 |

98,2 |

|

4 |

24 |

48,1 |

113,2 |

|

5 |

35 |

52,8 |

118,2 |

|

6 |

24 |

48,1 |

113,2 |

|

7 |

21 |

39,1 |

98,2 |

|

8 |

16 |

28,0 |

73,2 |

|

9 |

9 |

15,0 |

38,5 |

|

10 |

0 |

0 |

0 |

Если взять в качестве начального приближения x 0 ( t ) = 0 , то последовательные приближения для указанного интегрального уравнения сходятся к решению x . Если взять, например, начальное приближение x 0( t ) = - 2.08( t - 5)2 + 52 , то последовательные приближения сходятся к решению x 3.

К решению x последовательные приближения, по-видимому, не сходятся.

Заключение

Указан метод доказательства существования решений краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения с разрывной правой частью. Метод обоснован с помощью теоремы существования неподвижной точки нелинейного оператора, который преобразует в себя конусный отрезок банахова пространства.

Показано, что в рассмотренных условиях метод последовательных приближений сходится к какому-нибудь решению краевой задачи. Результаты проиллюстрированы примером.

Список литературы Об одной краевой задаче, сводящейся к уравнению с разрывным оператором

- Красносельский М.А. Положительные решения операторных уравнений. М.: Физ-матгиз, 1962. 394 с.

- Филиппов А.Ф. Дифференциальные уравнения с разрывной правой частью. М.: Наука, 1985. 224 с.

- Михлин С.Г. Лекции по линейным интегральным уравнениям. М.: Физматгиз, 1959. 232 с.

- Еленская Е.Ю., Еленский Ю.Н. О существовании неподвижных точек разрывных операторов // Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика. 2007. Вып. 7(92). С. 9-12.

- Еленская Е.Ю. Существование неподвижных точек непрерывных слева или непрерывных справа операторов в пространствах с правильным конусом // Вестник Ижевского государственного технического университета. 2011. № 4(52). С. 165-167.