Об ограничении инбридинга в малочисленных популяциях молочного скота

Автор: Кузнецов В.М., Вахонина Н.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Генетика и селекция

Статья в выпуске: 4 т.45, 2010 года.

Бесплатный доступ

Моделировали закрытую систему разведения генофондных популяций различной численности. Оценили зависимость приращения коэффициента инбридинга от репродуктивного возраста быков, продолжительности их использования, возраста коров при первом отеле, длительности сервис-периода и уровня ремонта стада. Ожидаемый инбридинг при условно интенсивной системе разведения был в 2 раза выше, чем при экстенсивной.

Моделирование, молочный скот, сохранение генофонда, инбридинг

Короткий адрес: https://sciup.org/142133259

IDR: 142133259 | УДК: 636.2.034:575.222.5:575.174.5

Текст научной статьи Об ограничении инбридинга в малочисленных популяциях молочного скота

В 1928 году А.С. Серебровским была высказана мысль о том, что генофонд — это национальное богатство, которое, как нефть, золото и т.п., нуждается в сохранении (1). К сожалению, только за последние десятилетия утрачено до 40 % локальных пород крупного рогатого скота (2), а из оставшихся на грани исчезновения находятся 11: истобенская, суксунская, красная горбатовская, красная тамбовская и др. (3, 4). Кроме того, беспрецедентно сокращается поголовье молочного стада (почти в 3 раза) (5) и тотально проводится поглотительное скрещивание местных пород с «лучшим мировым генофондом» (половина дойного стада в стране — помесные животные) (6), даже есть мнение, что локальные породы по существу не сохранились (7).

В этой связи подчеркивается приоритетность исследований по мониторингу, генетической паспортизации и учету поголовья пород, разработке эффективных методов сохранения генофонда (2, 5).

Основной прием сохранения исчезающих пород — создание закрытых генофондных стад. Однако при закрытой системе разведения инбридинг рано или поздно достигает опасного уровня и приводит к инбредной депрессии (снижению продуктивности, репродуктивных качеств) и, наконец, к вырождению. Следовательно, необходимо стремиться к ограничению инбридинга в сохраняемых породах и генофондных стадах.

Ранее мы показали, что инбридинг можно ограничить, максимально увеличивая число используемых самцов и сокращая число линий при наибольшей интенсивности межлинейных спариваний (8, 9).

Цель настоящего исследования заключалась в оценке влияния некоторых организационно-зоотехнических мероприятий как дополнительных приемов сдерживания инбридинга в закрытых популяциях разной численности.

Методика . Применяли специально разработанную компьютерную программу, которая позволила моделировать процесс разведения в закрытых популяциях, варьируя зоотехнические параметры (факторы), и оценивать их влияние на инбридинг.

Переменными служили: возраст быков, при котором их начинают использовать для получения ремонтного молодняка (АS, 12-20 мес); продолжительность использования быков (ТS, 1-7 лет); возраст коров при первом отеле (АC, 21-31 мес); продолжительность сервис-периода (SP, 30130 сут); ремонт стада (R, 20-35 %).

Эффективность каждого варианта оценивали ожидаемым приращением коэффициента инбридинга за поколение (10):

8 L I N S

+

N d J

где NS и ND — соответственно число быков и коров, ежегодно вводимых в популяцию, L — усредненный генерационный интервал родителей.

Закрытое разведение имитировали для трех групп популяций: I группа — 50, 100, 250 коров (породы в критическом состоянии); II группа — 500, 1000 коров (исчезающие породы); III группа — 5000, 10 000 коров (сокращающиеся породы).

Результаты . Компьютерное моделирование показало, что повышение возраста быков, при котором их начинают использовать, способствовало уменьшению величины A F за поколение (табл.). Так, если принять за 100 % инбридинг для вариантов с возрастом быков 12 мес, то его увеличение до 16 мес снизило A F на 4 %, до 20 мес — на 7 %.

С ростом продолжительности использования быков величина A F уменьшалась: с 1 года до 3 лет — на 10 %, до 7 лет — на 26 %.

Ожидаемое приращение коэффициента инбридинга за поколение ( A F , %) в популяциях разной численности в зависимости от возраста (АS) и продолжительности использования быков (ТS) , возраста коров при первом отеле (АС) , продолжительности сервис-периода (SP) и ремонта стада (R)

|

Фактор |

Значение |

Численность популяции, гол. |

||||||

|

50 |

100 |

250 |

500 |

1000 |

5000 |

10 000 |

||

|

As, мес |

12 |

1,660 |

1,545 |

1,476 |

0,738 |

0,727 |

0,360 |

0,359 |

|

14 |

1,628 |

1,516 |

1,449 |

0,724 |

0,713 |

0,353 |

0,352 |

|

|

16 |

1,599 |

1,488 |

1,422 |

0,711 |

0,700 |

0,347 |

0,346 |

|

|

18 |

1,570 |

1,461 |

1,396 |

0,698 |

0,687 |

0,340 |

0,339 |

|

|

20 |

1,542 |

1,436 |

1,372 |

0,686 |

0,675 |

0,334 |

0,333 |

|

|

T s , годы |

1 |

1,760 |

1,639 |

1,566 |

0,783 |

0,771 |

0,382 |

0,381 |

|

3 |

1,570 |

1,461 |

1,396 |

0,698 |

0,687 |

0,340 |

0,339 |

|

|

5 |

1,416 |

1,319 |

1,260 |

0,630 |

0,620 |

0,307 |

0,306 |

|

|

7 |

1,290 |

1,201 |

1,148 |

0,574 |

0,565 |

0,280 |

0,279 |

|

|

Ac, мес |

21 |

1,708 |

1,591 |

1,520 |

0,760 |

0,748 |

0,371 |

0,369 |

|

23 |

1,676 |

1,560 |

1,491 |

0,745 |

0,734 |

0,363 |

0,362 |

|

|

25 |

1,644 |

1,530 |

1,462 |

0,731 |

0,720 |

0,357 |

0,355 |

|

|

27 |

1,613 |

1,502 |

1,435 |

0,718 |

0,707 |

0,350 |

0,349 |

|

|

29 |

1,584 |

1,475 |

1,409 |

0,705 |

0,694 |

0,344 |

0,342 |

|

|

31 |

1,558 |

1,448 |

1,384 |

0,692 |

0,684 |

0,337 |

0,336 |

|

|

SP, сут |

30 |

1,723 |

1,605 |

1,533 |

0,767 |

0,755 |

0,374 |

0,373 |

|

50 |

1,690 |

1,573 |

1,504 |

0,752 |

0,740 |

0,367 |

0,365 |

|

|

70 |

1,658 |

1,544 |

1,475 |

0,738 |

0,726 |

0,360 |

0,359 |

|

|

90 |

1,628 |

1,516 |

1,448 |

0,724 |

0,713 |

0,353 |

0,352 |

|

|

110 |

1,599 |

1,488 |

1,422 |

0,711 |

0,700 |

0,347 |

0,346 |

|

|

130 |

1,570 |

1,462 |

1,397 |

0,698 |

0,688 |

0,341 |

0,339 |

|

|

R, % |

20 |

1,458 |

1,336 |

1,264 |

0,632 |

0,620 |

0,306 |

0,306 |

|

25 |

1,570 |

1,461 |

1,396 |

0,698 |

0,687 |

0,340 |

0,339 |

|

|

30 |

1,660 |

1,562 |

1,503 |

0,752 |

0,742 |

0,368 |

0,367 |

|

|

35 |

1,733 |

1,644 |

1,591 |

0,796 |

0,787 |

0,391 |

0,390 |

|

Увеличение возраста коров при первом отеле с 21 до 29 мес или сервис-периода с 30 до 130 сут снижало Δ F на 9 % (см. табл.). Вместе с тем, рост степени ремонта стада (R) с 20 до 30-35 % повышал Δ F на 19-26 %.

Следует отметить, что с увеличением размера популяции влияние всех варьируемых зоотехнических параметров на инбридинг ослабевало. Так, при росте значений R величина Δ F в популяляциях I группы повышалась с 1,3 до 1,7; II — с 0,6 до 0,8 и III — с 0,3 до 0,4 %.

Каждый из исследуемых факторов оказывал на A F относительно слабое влияние. Например, для генофондного стада из 100 коров коэффициенты регрессии A F составили: при увеличении продолжительности использования быков на 1 год--0,0730 %, возраста быков или возраста коров при первом отеле на 1 мес--0,0140 %, сервис-периода на 1 сут —

-

-0,0014 % и ремонта стада на 1 % — +0,020 %.

При моделировании условно интенсивного и экстенсивного вариантов разведения, позволяющих выявить пределы варьирования Δ F для каждого размера популяций, в первом варианте числовые значения возраста быков, продолжительности их использования, возраста коров при первом отеле и продолжительности сервис-периода были приняты минимальными при максимальном ремонте стада, для второго — наоборот.

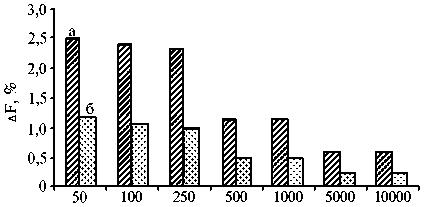

Численность популяции, гол.

Приращение коэффициента инбридинга за поколение ( Δ F ) в популяциях крупного рогатого скота разной численности при условно интенсивном (а) и экстенсивном (б) вариантах разведения.

Интенсивные варианты (рис.) приводили к увеличению приращения инбридинга, что можно объяснить быстрым оборотом стада и сменой поколений (Δ F были выше более чем в 2 раза). Из этого следует, что аккумуляция инбридинга при экстенсивных системах разведения будет проходить с лаг-периодом примерно в одно поколение.

уменьшением размера популяции различия

Отметим также, что с по F между альтернативными вариантами разведения возрастали. Так, в популяциях III группы разность значений составила 0,3 %, I группы — 1,3 %. Это свидетельствует, во-первых, о важности проблемы сохранения генофондов пород, находящихся в критическом состоянии, во-вторых, о возможностях существенного ограничения инбридинга в этих породах посредством зоотехнических мероприятий.

Таким образом, каждый из параметров (репродуктивный возраст быков, возраст коров при первом отеле, продолжительность использования быков, сервис-период, а также ремонт стада) оказывает слабое влияние на аккумуляцию инбридинга при закрытом разведении малочисленных популяций, однако их совместное воздействие может быть существенным. В частности, коэффициенты инбридинга при условно интенсивном и экстенсивном разведении различаются почти 2-кратно. Следовательно, инбридинг в закрытых генофондных популяциях можно заметно снизить при соответствующей организации разведения животных.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. С е р е б р о в с к и й А.С. Геногеография и генофонд сельскохозяйственных животных СССР. Научное слово, 1928, 9: 3-22.

-

2. Б а г и р о в В. Генетические ресурсы животноводства. Животноводство России, 2008, 2: 10-12.

-

3. Ф и с и н и н В.И. Генетические ресурсы сельскохозяйственных животных России. Достижения науки и техники АПК, 2004, 8: 15-18.

-

4. П р о х о р е н к о П.Н., С е р д ю к Г.Н. Перспективы использования иммуногенетики в сохранении генофонда и совершенствованиии пород сельскохозяйственных животных. С.-х. биол., 2002, 6: 3-7.

-

5. Ф и с и н и н В.И. О стабилизации поголовья крупного рогатого скота при реализации национального проекта «Развитие АПК». Вест. РАСХН, 2006, 4: 4-7.

-

6. Е р м и л о в А., В о л ы н ц е в А. Племенная оценка молочного скота. Животноводство России, 2002, 12: 6-8.

-

7. М а р з а н о в Н.С., А п и ш е в а Ф.К., М а р з а н о в а Л.К., С а м о р у к о в Ю.В., К е р т и е в Р.М. Современная характеристика понятия «порода». С.-х. биол., 2007, 6: 16-23.

-

8. К у з н е ц о в В.М. Инбридинг в животноводстве: методы оценки и прогноза. Киров, 2000.

-

9. К у з н е ц о в В.М. Имитационное моделирование линейного разведения в генофонд-ных популяциях. Докл. РАСХН, 2005, 6: 37-40.

-

10. Ф о л к о н е р Д.С. Введение в генетику количественных признаков. М., 1985.

ГУ Зональный НИИ сельского хозяйства Северо-Востока Поступила в редакцию им. Н.В. Рудницкого Россельхозакадемии, 27 мая 2008 года

ABOUT LIMITATION OF INBREEDING IN SMALL POPULATIONS

OF MILK CATTLE

V.M. Kuznetsov, N.V. Vakhonina

S u m m a r y

The authors model the closed system of breeding of various size genofond populations. They evaluated the dependence of inbreeding coefficient increase on reproductive age of bulls, duration of their usage, cow’s age during first calving, length of service-period and level of herd’s remount. The expected inbreeding during intensive breeding system was 2 times as great as during extensive system.

Вниманию читателей!

ПОДПИСКУ на журнал «Сельскохозяйственная биология» на 2010 год можно оформить через почтовое отделение Информация о нашем издании помещена в Объединенном каталоге «Российские и зарубежные газеты и журналы» Индекс — 70804

С 1989 года журнал выходит отдельными сериями:

— серия «Биология растений» (¹¹ 1, 3 и 5),

— серия «Биология животных» (¹¹ 2, 4 и 6).

Профиль журнала остается прежним.

На журнал можно также подписаться через редакцию. Для этого необходимо перевести деньги на расчетный счет редакции

^ Институты и организации перечисляют деньги на счет редакции.

^ Индивидуальные подписчики почтовым переводом перечисляют деньги на счет редакции. Квитанцию с указанием точного адреса (индекс обязателен), на который нужно выслать журнал, необходимо переслать в редакцию.

^ Стоимость подписки на II полугодие — 440 руб. за один номер с учетом НДС 10 %.

Срок подписки не ограничен

Банковские реквизиты редакции:

Получатель — ИНН 7708051012

Редакция журнала «Сельскохозяйственная биология»,

Марьинорощинское ОСБ 7981, г. Москва, р/с 40703810638050100603

Банк получателя — Сбербанк России ОАО, г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Адрес редакции:

127434 г. Москва, Дмитровское ш., д. 11, офис 343, журнал «Сельскохозяйственная биология»

Адрес в Интернетe: E-mail:

Новые книги

С к о п и ч е в В.Г., Я к о в л е в В.И. Частная физиология: Ч. 2. Физиология продуктивных животных : Уч. пос. М.: изд-во «КолосС», 2008, 555 с.

Рассмотрены видовые особенности физиологических процессов и функций в организме сельскохозяйственных животных и птицы. Дано физиологическое обоснова- ние молочной, мясной и шерстной продуктивности. Изложены вопросы физиологии высшей нервной деятельности, поведения и адаптации животных. Допущено МСХ РФ для студентов вузов по специальности «Зоотехния», а также представляет интерес для ветеринарных врачей, технологов сельскохозяйственного производства и научных работников.