Об охоте на крупных млекопитающих и использовании водных пищевых ресурсов в раннем палеолите (по материалам раннеашельских стоянок Южного Приазовья)

Автор: Щелинский В.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный век

Статья в выпуске: 254, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме источников питания и способов получения пищевых продуктов в раннем палеолите. Решение этой сложной и дискуссионной проблемы затруднено дефицитом археологических данных. В статье приводятся и интерпретируются материалы разновременных стоянок таманской раннеашельской индустрии в Южном Приазовье (~ 2,0-1,0 млн л. н.). Анализ материалов приводит автора к выводу, что носители таманской раннеашельской индустрии были охотниками на крупных млекопитающих, главным образом на южных слонов (Archidiskodon meridionalis tamanensis) и кавказских эласмотериев (Elasmotherium caucasicum). Возникновению активной охоты на этих млекопитающих как способа получения мясной пищи способствовали конкретные природные условия Южного Приазовья в раннем плейстоцене и когнитивные способности первобытных людей. Была выработана особая стратегия охоты - в кальдерах грязевых вулканов, во множестве имевшихся в то время в регионе. Учитывалось поведение животных, приходивших к кратерам грязевых вулканов на водопой и для «грязевых ванн» в сопочной глине...

Охота, собирательство, ранний палеолит, ранний плейстоцен, южное приазовье, Россия

Короткий адрес: https://sciup.org/143167131

IDR: 143167131 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.253.34-56

Текст научной статьи Об охоте на крупных млекопитающих и использовании водных пищевых ресурсов в раннем палеолите (по материалам раннеашельских стоянок Южного Приазовья)

Проблема источников питания древнейших людей и способов получения ими пищевых продуктов является одной из основных в изучении раннего палеолита. Это довольно сложная проблема. Решение ее сопряжено с большими трудностями из-за дефицита соответствующих археологических данных. Конечно, хорошо известно, что древнейшие люди изначально с момента своего появления были всеядными и всегда находили в породившей их природной среде мясные и растительные продукты питания, необходимые для существования и развития. Вопрос заключается в том, как получали они эти пищевые продукты? Собирательством? Охотой? Или тем и другим?

Очевидно, что многое зависело от качества природных условий обитания людей, их когнитивных способностей, социальной организации и уровня развития материальной культуры. В конкретном же плане при реконструкции деятельности раннепалеолитических людей по добыванию пищевых продуктов можно опираться лишь на археологические данные, какими скудными бы они ни были.

В материалах более или менее хорошо сохранившихся стоянок раннего палеолита иногда можно проследить некоторые косвенные признаки, указывающие на использовавшиеся людьми продукты питания и возможные способы их получения. Такими признаками являются намеренно расколотые кости животных и кости с порезами на поверхности. Они свидетельствуют о разделке туш животных каменными орудиями с целью получения мясной пищи. На это же указывают и сами каменные орудия с сохранившимися следами износа от резания мяса, обнаруживаемые на самых древних, доашельских, раннепалеолитических стоянках ( Keeley, Toth , 1981). Однако по этим признакам нельзя узнать, были ли разделанные туши животных результатом охоты людей или же они были отняты людьми у крупных хищников (confrontational scavenging). Предполагается, исходя из общих соображений, что на самом раннем этапе развития (доашельский период, ~ 2,6–1,7 млн л. н.) гоминины использовали и тот, и другой способы получения мясной пищи ( Villa, Lenoir , 2009. P. 60). Состав каменных орудий раннего палеолита не проясняет этот вопрос. Среди них отсутствуют формы, которые можно было бы отнести к охотничьему вооружению. Эти орудия, независимо от их технологических и типологических особенностей, были, главным образом, ножами, рубящими орудиями и скобелями и использовались для разделки туш животных и обработки дерева ( Щелинский , 1994; 2001; Shchelinsky , 1993).

Прямые свидетельства активной охоты на крупных млекопитающих в раннем палеолите чрезвычайно редки. Наиболее бесспорными являются уникальные находки деревянных копий разной степени сохранности в совместном залегании с костями крупных животных ( Allington-Jones , 2015; Thieme , 1997; Warren , 1922). В этих случаях не возникает сомнений, что животные были убиты с помощью этих копий в результате организованной охоты.

Особенно мало археологических данных, указывающих на собирательскую деятельность людей в раннем палеолите с целью обеспечения продуктами питания. При этом едва ли не единственным надежным свидетельством этой деятельности на разных стадиях палеолита являются раковины моллюсков, находимые на стоянках. Для раннего и среднего палеолита это преимущественно раковины морских моллюсков, встречающиеся в культуросодержащих слоях стоянок, располагавшихся непосредственно на берегу моря или в пещерах поблизости от него ( Colonese et al ., 2011; Cortés-Sánchez et al. , 2011).

Фактов наличия остатков малакофауны на прибрежных стоянках раннего палеолита пока совсем немного. Известны, например, находки раковин разнообразных морских моллюсков ( Ostreidae , Mytilidae и Patellidae ) на ашельской стоянке Терра-Амата (возраст около 300 тыс. л.) на средиземноморском побережье во Франции ( de Lumley , 1966; Colonese et al ., 2011). Редки и сами раннепалеолитические стоянки этого типа. Тем не менее можно предполагать, что древнейшие люди, обитавшие в прибрежных зонах южных морей, регулярно собирали на пляжах моллюски, равно как и остатки других морских животных, и использовали их для питания. Это тем более вероятно, если учесть, что морские береговые линии часто служили им для передвижений и были своего рода коридорами для миграций ( Bailey et al ., 2008).

Исследования стоянок раннего палеолита Южного Приазовья, относящихся к раннему ашелю, вносят новое в понимание стратегий жизнеобеспечения первобытных людей в этот период.

Раннеашельские стоянки Южного Приазовья: локализация, тафономия, признаки охоты на крупных млекопитающих и собирательства

Южное Приазовье в географическом отношении относится к Юго-Западной Азии и располагается в ее северо-восточной части, непосредственно на границе с Европой. Лишь неширокая акватория Азовского моря отделяет его от Северного Приазовья, являющегося территорией Юго-Восточной Европы.

Сохранению и выявлению стоянок древнейших людей в Южном Приазовье, на Таманском полуострове, несомненно, способствовали его особые геологические условия.

В тектоническом отношении Таманский полуостров занимает восточную часть Керченско-Таманского поперечного прогиба, служащего своего рода соединительным звеном между складчатыми сооружениями Большого Кавказа и горного Крыма. В силу этого территория полуострова на протяжении длительного геологического времени не испытывала существенных поднятий, способствовавших разрушению древних горных пород, равно как и не находилась в зоне интенсивных погружений, скрывающих толщи ранних отложений. Тектонические структуры полуострова состоят в основном из брахиантиклина-лей и куполов диапирового строения, что находит прямое отражение в мягком увало-холмистом характере его современного рельефа, осложненного во многих местах сопками грязевых вулканов (Милановский, Хайн, 1963). Отмеченные особенности геологического развития Таманского полуострова привели к тому, что на нем прекрасно сохранились и обнажаются на большом протяжении в береговых обрывах Черного и Азовского морей многометровые толщи плиоценовых и плейстоценовых отложений, в том числе палео- и эоплейстоценового возраста, синхронных древнейшему этапу развития человеческой культуры.

Рельеф района расположения стоянок представляет собой чередование невысоких антиклинальных гряд с максимальной отметкой 74,7 м («гора Тиздар») и синклинальных низин, часто занятых лиманами. Для района характерна довольно активная неотектоника, грязевый вулканизм, диапиризм и оползневые процессы. Берег моря здесь интенсивно разрушается под воздействием морской абразии. Эти факторы природной среды проявлялись длительное время и были особенно выраженными в позднем плиоцене и раннем плейстоцене. В результате сложного взаимодействия данных факторов плиоценовые и раннеплейстоценовые отложения в районе стоянок в ряде мест оказались сильно деформированными. Первоначально горизонтально залегавшие, они были наклонены под крутыми углами, кое-где поставлены «на ребро», разорваны на части и в виде более или менее крупных блоков смещены с мест первоначального залегания. Стоянки располагаются непосредственно у берега Азовского моря, и их культуросодержащие слои обнажаются в береговом абразионно-оползневом уступе.

В настоящее время в результате планомерных разведок и комплексных исследований, начатых в 2003 г. ИИМК РАН совместно с Геологическим институтом РАН и ЮНЦ РАН, в Южном Приазовье, на Таманском полуострове, открыты и исследуются шесть стратифицированных стоянок раннего палеолита с полноценными коллекциями археологических материалов – Родники 1–4, Богатыри/ Синяя Балка и Кермек. Все они датируются ранним плейстоценом, но при этом имеют разный возраст в рамках этого периода (в интервале от 2,1 до 1,0 млн л. н.). По современным представлениям, эти стоянки являются древнейшими стоянками первобытных охотников и собирателей на территории России за пределами Кавказа и самыми северными в Евразии пунктами расселения первобытных людей в раннем плейстоцене ( Щелинский , 2010; Shchelinsky et al. , 2016).

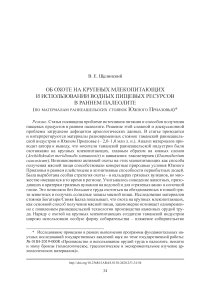

Примечательно, что названные стоянки располагаются компактной группой на северном (азовском) побережье Таманского полуострова (у пос. За Родину, Темрюкского района, Краснодарского края, в 25 км к западу от г. Темрюка). Максимальное расстояние между ними не превышает нескольких сотен метров (рис. 1), что указывает на заселенность этой местности древнейшими людьми на протяжении длительного промежутка времени в течение раннего плейстоцена ( Щелинский , 2010; 2014).

По технико-типологическим показателям стоянки относятся к одной ранне-ашельской индустрии, получившей название «таманской» ( Щелинский , 2014;

w 09 АниКсу eg 'oou

Рис. 1. Топографический план раннепалеолитических стоянок на северном берегу Таманского полуострова у пос. За Родину а – линия берегового обрыва на 2011 г.; б – зона интенсивного обрушения кромки берега и строительных подсыпок; в – пляжная зона; г – грунтовая дорога; д – высотные отметки

2016; 2017; 2018; Shchelinsky et al ., 2016). Это одна из древнейших из установленных в настоящее время раннеашельских индустрий Западной Евразии. Данные, которыми мы располагаем на сегодняшний день, позволяют проследить два этапа в ее развитии. Первый – стоянка Кермек (возраст в интервале от 2,1 до 1,78 млн л. н., более вероятен – 1,95–1,78 млн л. н. (палеомагнитный эпизод Олдувей)). На этом этапе в индустрии уже имеются крупные специальные от-щепы (> 10 см) со следами использования в качестве орудий, а также некоторые формы крупных режущих орудий (large cutting tools/LCTs) – простые кливеры на отщепах и пики (одно- и частично двусторонне обработанные), но отсутствуют ручные рубила. На втором этапе – комплексы стоянок Родники 1–4 и Богаты-ри/Синяя Балка (возраст в интервале от 1,6 до 1,0 млн л. н.) в индустрии увеличивается разнообразие стандартизованных орудий, в том числе крупных режущих орудий, и появляются более выразительные двусторонне обработанные пики, кливеры на отщепах и грубые ручные рубила ( Shchelinsky et al. , 2018).

Как показали исследования, культуросодержащие слои стоянок таманской индустрии имеют различный генезис, из чего можно заключить, что жизнедеятельность раннепалеолитических людей происходила в разных природно-экологических зонах и их стоянки в тех или иных местах могли различаться по видам деятельности. Комплексные исследования, в том числе анализ тафономии и состава археологических материалов и палеонтологических остатков в культуросодержащих слоях стоянок, позволяют конкретизировать их некоторые функциональные особенности.

В этом плане наиболее информативными являются стоянки Богатыри/Синяя Балка, Родники 1 и 2 и Кермек.

Стоянка Богатыри/Синяя Балка

Стоянка Богатыри/Синяя Балка залегает в нарушенном положении, и ее геологическая позиция неясна. Стоянка связана с аллохтонным блоком, запрокинутым на север (азимут 195º, угол падения 75º). Образование его связывалось с развитием диапировой складки ( Dodonov et al. , 2008b. P. 138) Позднее выяснилось, что этот блок отложений целиком заключен в массиве грязевулканических глин и, таким образом, представляет собой крупный «ксенолитический пакет», отторгнутый и перемещенный в древности грязевулканическим потоком от первичной раннеплейстоценовой толщи, место расположения которой неизвестно ( Измайлов, Щелинский , 2013. С. 36).

Однако, несмотря на перемещение, отложения в этом ксенолитическом блоке сохранили целостность и стратиграфическую последовательность, хотя и были поставлены «на ребро».

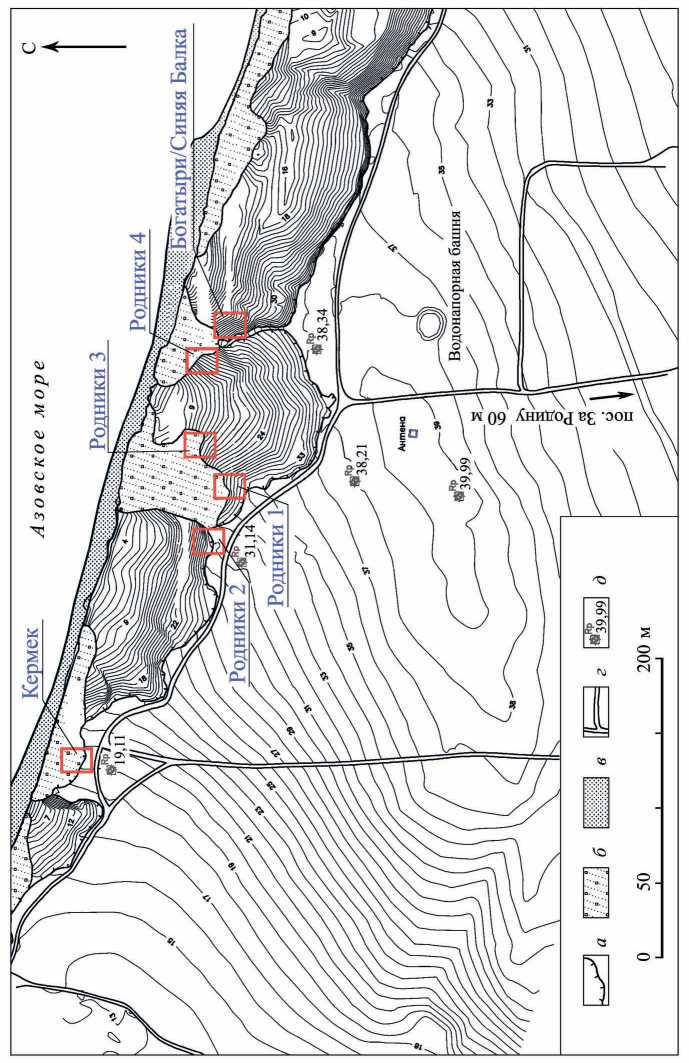

Отложения делятся на три слоя, являющиеся культуросодержащими. Полный разрез отложений представлен на западной стенке раскопа. В нем четко выделяются (с севера на юг или сверху вниз по неперевернутому разрезу) (рис. 2: А ):

-

1. Неоднородный слой, серый и светло-серый, в основном песчано-щебнистый, неслоистый. Состоит из крупных и мелких беспорядочно залегающих блоков слабо окатанного прочно сцементированного щебня и дресвы, светло-серого

-

2. Песок светло-серый и желтоватый, ожелезненный, неяснослоистый, с мелкими линзами дресвы, окатышами темно-серой глины, округлыми и продолговатыми песчано-карбонатными стяжениями, нередко содержащими внутри обломки костей («кости в песчано-карбонатной рубашке»), с редкой окатанной щебенкой и единичными кусками и крупными блоками доломита. Содержит обломки костей млекопитающих и раннепалеолитические каменные изделия – около 2 м.

-

3. Галечно-песчаный слой. Он состоит из прослоев окатанных округлых и бесформенных, часто спаянных между собой обломков прочного песчанощебневого конгломерата (от 5 до 20–30 см в поперечнике), шаровидных песча-но-карбонатных стяжений, заключающих в себе обломки костей, окатышей темно-серой глины, тонких прослоек серой глины, светло-серого песка и алеврита с раковинным детритом, редкого окатанного щебня и единичных глыб доломита. Содержит обломки костей млекопитающих и раннепалеолитические каменные изделия. Слой прислоняется к темно-серым грязевулканическим глинам – около 1 м.

песка и темно-серой глины с неясными контурами и единичных крупных и мелких неокатанных кусков доломита. Содержит многочисленные костные остатки крупных ископаемых млекопитающих и раннепалеолитические каменные изделия. Слой срезается береговым обрывом – около 5 м.

Сверху все слои отчасти повреждены современными почвенными и склоновыми процессами.

Из второго слоя были отобраны 3 образца для палеомагнитного изучения. Первичная намагниченность образцов интерпретируется как обратная. Полученные палеомагнитные данные свидетельствуют о накоплении осадков во время эпохи Матуяма (2,58–0,78 млн л. н.). С учетом корреляции местонахождений таманского териокомплекса, к которым относится стоянка, со второй половиной раннего плейстоцена, коррелятивный интервал может быть сужен до хро-на С1r. 1r (0,99–0,78 млн л. н.). Однако новые биостратиграфические данные по крупным млекопитающим этого комплекса могут указывать и на более древний возраст осадков стоянки и их корреляцию с хроном С1r. 2r (1,77–1,07 млн л. н.) ( Dodonov et al. , 2008b). Результаты новых палеомагнитных исследований разреза Богатырей/Синей Балки подтверждают это ( Трубихин и др. , 2017).

Фауна во всех трех культуросодержащих слоях стоянки имеет сходный таксономический состав и принадлежит таманскому териокомплексу. Представлены типичные формы этого комплекса: Archidiskodon meridionalis tamanensis, Equus cf . major, Elasmotherium caucasicum, Bison sp ., Tragelaphini gen ., Mimomys savini, Lagurodon arankae и др. ( Титов и др. , 2012). Особенностью состава костного материала на стоянке является доминирование остатков Archidiskodon

Рис. 2. Стоянка Богатыри/Синяя Балка

А – культуросодержащие слои (1–3), поставленные грязевулканическим потоком «на ребро». Нагромождение костей, преимущественно южных слонов и кавказских эласмотериев, в 1-м культуросодержащем слое на кв. 60–63/1–4, вид с востока; Б – нагромождение костей, преимущественно южных слонов и кавказских эласмотериев, в 1-м культуросодержащем слое на кв. 62, 63/1–3, вид с севера meridionalis tamanensis и Elasmotherium caucasicum, тогда как находки других травоядных среднего размерного класса, а также хищных единичны (Титов, Тесаков, 2009).

Хронологический диапазон таманского фаунистического комплекса, изученного по целому ряду местонахождений Приазовья и Нижнего Дона, до недавнего времени определялся интервалом от 1,1 до 0,8 млн л. н. ( Вангенгейм и др. , 1991). Но в последнее время на основании изучения мелких и крупных млекопитающих и корреляции с западноевропейскими аналогами его границы несколько изменены. Время существования этого биохронологического подразделения устанавливается в интервале от 1,55 до 0,85 млн л. н. При этом возраст фауны Синей Балки и, соответственно, стоянки Богатыри/Синяя Балка определяется в интервале от 1,5 до 1,2 млн л. н. ( Титов, Тесаков , 2009; Титов и др. , 2012).

Природные условия в Приазовье в это время были вполне комфортными для жизни людей. Как свидетельствуют экология таманской фауны и палинологические данные, доминировали степные и лесостепные ландшафты, представлявшие сочетание смешанных мезофильных лесов и лугово-степных растительных сообществ (Там же; Kahlke et al. , 2011; Simakova , 2009).

Важное значение имеет изучение тафономии культуросодержащих слоев стоянки. Ненарушенную структуру имеют нижний (галечно-песчаный) и средний (песчаный) слои (соответственно – слои 3 и 2). Формирование этих слоев происходило в пляжной зоне мелководного морского бассейна. На это указывает и наличие в них характерных для этой зоны глиняных окатышей. Люди жили, изготавливали и использовали орудия на морском пляже. Костные остатки животных и каменные изделия из этих слоев малочисленны, так как оба слоя сохранились на небольшой площади.

Принципиально другие условия формирования реконструируются для верхнего, основного культуросодержащего слоя стоянки (1-й слой). Этот слой насыщен костными остатками млекопитающих, залегающими совместно с каменными изделиями беспорядочно. В нем сконцентрированы целые и фрагментированные черепа, бивни, зубы, ребра, трубчатые и плоские кости, метаподии, фаланги и другие части скелетов млекопитающих, нередко в анатомической связке. Очень много мелких фрагментов костей. Сохранность костей одинаковая и в целом плохая. Кости ломкие, трухлявые, поверхность их выветрелая и не подлежит трасологическому анализу. Каменные изделия, напротив, имеют хорошую сохранность.

Большинство палеонтологов и геологов, изучавших этот слой, полагают, что он образовался в результате селевого выноса. С этим мнением специалистов, очевидно, трудно спорить. Вместе с тем возможно и другое объяснение происхождения этого слоя, поскольку нельзя не учитывать его структуру. Как отмечалось, он состоит из хаотично залегающих блоков отложений различного генезиса (песка, щебня, темно-серых глин). В селевом потоке эти блоки едва ли могли сохраниться. Кроме того, обращает на себя внимание хорошая сохранность в слое каменных изделий и наличие среди костного материала анатомических групп, хотя многие кости разломаны. В слое нет каких-либо примесей ни в археологическом материале, ни среди костных остатков млекопитающих. Костный материал целиком принадлежит животным таманского фаунистического комплекса. Все указывает на то, что перемещение культуросодержащих отложений слоя произошло одноразово, быстро и со сравнительно небольшого расстояния. На мой взгляд, это мог быть обвал древнего морского берега, в отложениях которого находился культуросодержащий слой. При этом, как можно заключить на основании литологических особенностей отложений, культуросодержащий слой упал на морской песчаный пляж (слой 2 описанного разреза), где частично был размыт и преобразован (Щелинский, 2010). На морской пляж указывает наличие в сброшенном культуросодержащем слое многочисленных морских микроскопических водорослей (динофлагеллят), обнаруженных палинологом А. Н. Симаковой (Dodonov et al., 2008a). На пляже остатки культуросодержащего слоя смешались с обломочным дресвяно-щебневым материалом, поступавшим с берегового склона.

Культурные остатки и костный материал распределяются в слое неравномерно. Раскопками выявлено обширное скопление костей крупных млекопитающих площадью около 3,5 кв. м и мощностью около 3 м (квадраты 60–63/1–4) (рис. 2: А, Б ) ( Кулаков и др ., 2011. С. 300). Оно представляет собой беспорядочное нагромождение различных разломанных и почти целых костей крупных млекопитающих: черепов, конечностей, лопаток, тазов, челюстей, бивней, ребер, отдельных зубов и других частей скелетов животных. Кости лежат компактно, близко сомкнуты между собой и нередко налегают одна на другую, отделяясь только тонкими прослойками глины или сцементированного щебня с дресвой. Вперемешку с костями залегают глыбы доломита и раннепалеолитические каменные изделия. Происхождение этого скопления не совсем ясно. Однако образование его, на мой взгляд, не связано с деятельностью человека. Вполне вероятно, что это было крупное природное понижение, может быть расщелина, заполненная в древности содержимым культуросодержащего слоя в момент его обрушения с берегового обрыва.

Как бы то ни было, приходится констатировать, что первичная структура основного культуросодержащего слоя стоянки полностью разрушена природными процессами ( Щелинский , 2014).

Дискуссионным является вопрос о первоначальном происхождении костей млекопитающих в этом культуросодержащем слое. Напомню, речь идет о костях главным образом южных слонов ( Archidiskodon meridionalis tamanensis ) и кавказских эласмотериев ( Elasmotherium caucasicum ). Широко распространено мнение, впервые высказанное Н. К. Верещагиным (1957), что эти кости являются остатками трупов животных, погибших в разное время, которые накапливались в озерных водоемах, перекрывались песком и илом, а затем были размыты и перенесены к нынешнему месту их нахождения грязеводяным потоком, возможно вулканическим. Не исключалось также, что животные могли гибнуть на месте водопоя и «грязевых ванн», утопая в грязи озерного понижения грязевого вулкана ( Dodonov et al ., 2008a).

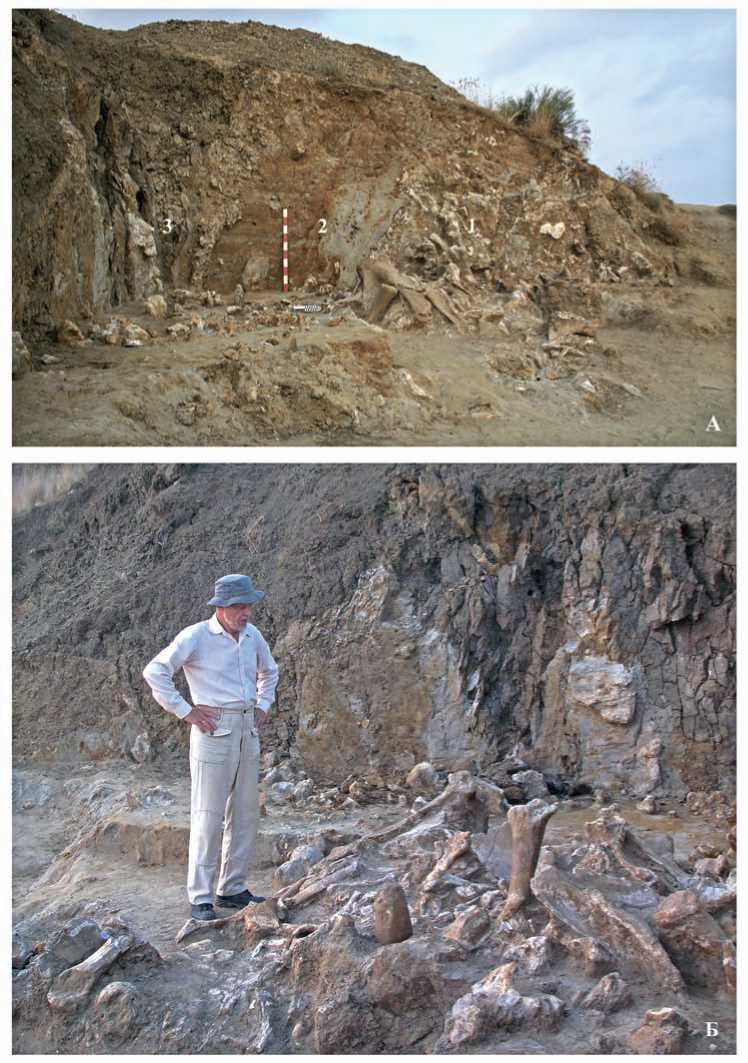

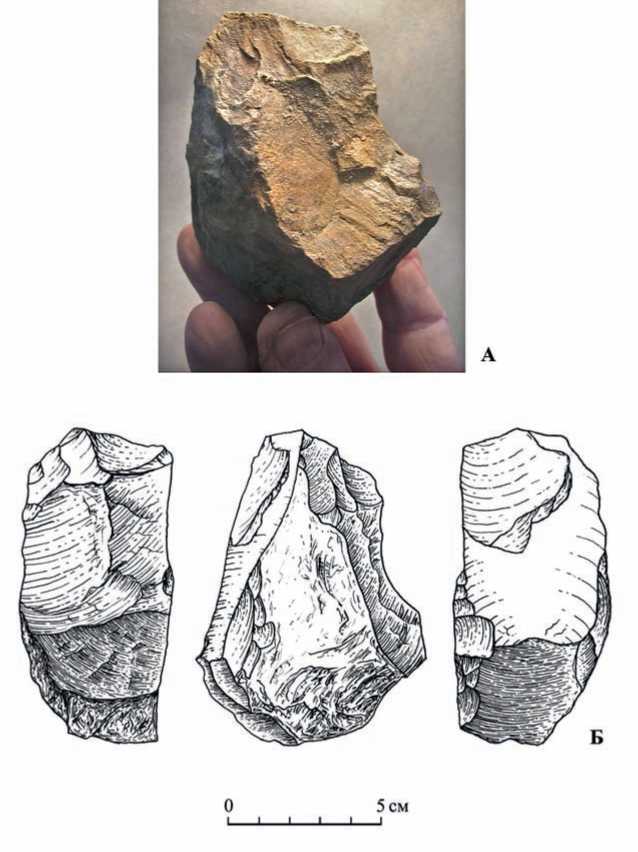

Такие объяснения происхождения многочисленных костей млекопитающих на стоянке, на мой взгляд, неубедительны. Прежде всего потому, что кости залегают вместе с каменными изделиями, наверняка использовавшимися для разделки туш животных. Следовательно, люди имели доступ к тушам и мясу животных. Костный материал культуросодержащего слоя свидетельствует о том, что туши животных интенсивно расчленялись и некоторые кости, по-видимому, раскалывались. Правда, плохая сохранность костей не позволяет утверждать это с полной достоверностью. Однако важным подтверждением расчленения туш животных является несомненный факт залегания вместе с обломками костей разнообразных каменных орудий. При этом среди них имеются особые крупные и массивные орудия, предназначавшиеся, очевидно, как раз для ударных функций – рубки, кромсания, раскалывания. Речь идет о простых грубых и тяжелых орудиях в виде обломков плит доломита (в отдельных случаях до 25–30 см в поперечнике), слегка подправленных двумя-тремя сколами. Такими орудиями можно было не только разделывать туши, но и пробивать черепа крупных животных. В этой связи весьма показательна уникальная находка пиковидного орудия (10 × 7,1 × 4,7 см) внутри фрагментированного черепа кавказского эласмотерия из культуросодержащего слоя (рис. 3: А, Б; 4: А, Б). Орудие было обнаружено в черепе животного палеонтологом В. В. Титовым уже во время его расчистки и реставрации в лабораторных условиях. Характер расположения орудия в черепе ясно свидетельствует, что оно попало в него не случайно, а именно в результате направленного пробивания черепной кости животного. Было ли при этом животное убито или же пробивался череп уже погибшего животного с целью извлечения мозга, неизвестно.

Можно, конечно, допускать, как это делают некоторые авторы, что люди питались трупами погибших (утонувших) животных, вытаскивая их на берег для разделки каменными орудиями. Однако при этом необходимо также и маловероятное допущение, что люди сидели поблизости и ждали, когда животные погибнут. Но это уже совсем несерьезно.

Кроме того, ряд исследователей полагают, что люди начальной поры раннего палеолита, а именно к этому времени относится стоянка Богатыри/Синяя Балка, были падальщиками, агрессивными падальщиками, конкурирующими за пищевые ресурсы с хищниками (см., например: Саблин и др. , 2018; Титов и др., 2018; Blumenschine , 1987; Arribas, Palmqvist , 1999; Landek, Garcia Garriga , 2017). Однако в Богатырях/Синей Балке нет остатков или следов крупных хищников, способных убить, например, слона или эласмотерия, хотя в некоторых других местонахождениях таманской фауны они присутствуют ( Sotnikova, Titov , 2009).

На мой взгляд, геологический и археологические контексты, разломан-ность костей при наличии их анатомических групп и состав костного материала (преобладают кости отдельных видов животных, в частности – слонов и эласмотериев) и каменных орудий больше указывают на то, что на этой стоянке осуществлялась специфическая охотничья деятельность древнейших людей. Представляется весьма вероятным, что стоянка обитателей 1-го культуросодержащего слоя Богатырей/Синей Балки первоначально располагалась на берегу пресного озера, может быть, в крупной кальдере грязевого вулкана. Это было место активной специализированной охоты древнейших людей на млекопитающих, прежде всего на таманских слонов и кавказских эласмотериев, которые приходили к озеру на водопой и для «грязевых ванн» в сопочной глине. Люди охотились на обездвиженных в топкой грязи животных, убивали их, вытаскивали на берег и разделывали орудиями, изготовленными на месте. Если кратерное понижение, заполненное пресной водой и вулканической грязью, имело

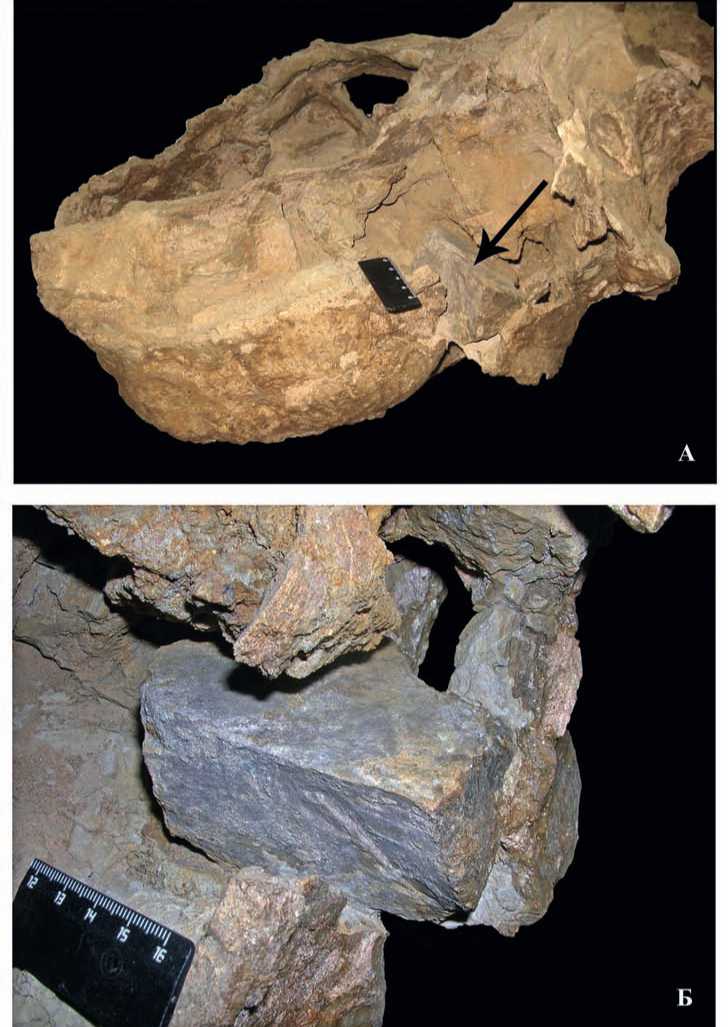

Рис. 3. Стоянка Богатыри/Синяя Балка, 1-й культуросодержащий слой.

Фрагментированный череп кавказского эласмотерия ( Elasmotherium caucasicum ) с застрявшим в нем пиковидным орудием из окварцованного доломита ( А, Б ) (показано стрелкой). См. также рис. 4

Рис. 4. Стоянка Богатыри/Синяя Балка, 1-й культуросодержащий слой. Пиковидное орудие из окварцованного доломита (А, Б), извлеченное из черепа кавказского эласмотерия по периферии борта и проход к нему был достаточно узок, охота на животных могла иметь загонный характер. Судя по огромному количеству костей слонов и эласмотериев, накопившихся на берегу озера, это место посещалось раннепалеолитическими охотниками многократно в течение длительного времени. Здесь они наверняка не жили, а останавливались ненадолго, убивали животных, кормились, запасались мясом, которое частично уносили на стоянки, расположенные на берегу моря или в каких-либо еще других местах. Учитывая это, стоянку Богатыри/Синяя Балка (1-й культуросодержащий слой) можно с полным основанием определить как место забоя и разделки туш крупных млекопитающих (kill site) (Щелинский, 2010; 2013; 2014). Надо отметить, что это одно из наиболее древних из известных в настоящее время раннепалеолитических местонахождений такого типа на территории Евразии.

Стоянки Родники 1, Родники 2 и Кермек

Эти три стоянки таманской индустрии сохранились in situ и залегают в ясных стратиграфических условиях. В отличие от Богатырей/Синей Балки, они являются стоянками особого поселенческого типа. Их можно характеризовать как прибрежные пляжевые многократно посещаемые места обитания раннепалеолитических людей ( Щелинский , 2013; 2014; 2017; Shchelinsky et al. , 2016).

В плане тафономии стоянки объединяет одно – их культуросодержащие слои представляют собой маломощные отложения древнего морского пляжа, перекрытые многометровыми толщами прибрежно-морских песков. Подстилаются они глинами грязевулканического генезиса. Эти пляжевые отложения образуют пачки тонких гравийно-щебнисто-галечных прослоев, перемежающихся с прослоями серого песка. Размеры обломочного материала от 2–3 до 20 см, иногда несколько крупнее. Преобладают неокатанные и слабо окатанный обломки. В большом количестве имеются разноразмерные окатыши плотной серо-коричневой глины. Прослеживаются также линзы песка с раковинным детритом. Общая толщина пачек пляжевых отложений, являющихся культуросодержащими слоями стоянок, не превышает 1 м.

Отмеченные литологические и структурные признаки культуросодержащих слоев ясно показывают, что они сформировались в пляжной зоне водных бассейнов при сравнительно невысокой активности прибойных потоков (эстуарии, морской залив). Обильный грубообломочный материал в них происходит, главным образом, из подстилающих грязевулканических глин, содержащих этот материал в большом количестве. Глины размывались, а обломочный материал оставался на месте или незначительно перемещался на поверхности пляжа водными потоками.

Культурные остатки в культуросодержащих слоях стоянок весьма немногочисленны и представлены главным образом каменными изделиями, костные остатки животных редки и раздроблены. При этом они распространены по всей толще пляжевых отложений, залегают разреженно и беспорядочно, без сортировки по размерам, с разным наклоном, иногда торчком, и редко на одном уровне. Некоторые скопления культурных остатков имеют нечеткие границы. То есть в культуросодержащих слоях не прослеживаются отчетливые микростратиграфические горизонты или уровни залегания культурных остатков. Это связано, очевидно, с тем, что культурные остатки отлагались на пляже, периодически заливаемом прибойными водными потоками, и перемещались, рассеивались этими потоками. Однако можно утверждать, что перемещение их в целом было незначительным и непродолжительным, поскольку они в большинстве своем неокатанные и прекрасно сохранились.

Больше пострадали мельчайшие фракции культурных остатков, в массе своей они просто исчезли. Редкость костных остатков животных в культуросодержащих слоях, по-видимому, также можно объяснить воздействием водных прибойно-волновых потоков на местах стоянок. Вместе с тем относительная малочисленность и разбросанность культурных остатков в слоях, несомненно, указывают на непродолжительную деятельность людей на стоянках.

Каменные изделия в культуросодержащих слоях не отсортированы, и их технико-морфологический состав указывает на то, что на стоянках осуществлялся полный цикл изготовления орудий – от первичного расщепления камня и получения заготовок для орудий до оформления орудий вторичной обработкой. При этом многие орудия и отщепы имеют следы износа, судя по которым эти изделия использовались в разных видах работ, но, по-видимому, в основном для разделки мяса. Это позволяет предполагать, что на стоянки приносили крупные части туш животных, но кости от них, как отмечалось, плохо сохранились.

Важным атрибутом культуросодержащих слоев стоянок являются раковины водных моллюсков и костные остатки других животных, связанных с водной средой.

На стоянках Родники 1 и 2, существовавших в одну из регрессивных фаз апшеронского/гурийского морского бассейна (около 1 млн л. н.), они представлены единичными находками. Среди них определены представители семейств Dreissena и Unionidae. Эти моллюски свидетельствуют о том, что стоянки располагались на пляже пресноводного или слабо солоноватоводного бассейна. Ничто не мешает предположить, что моллюски, особенно более крупные Unionidae, были собраны на пляже этого бассейна и съедены обитателями стоянок.

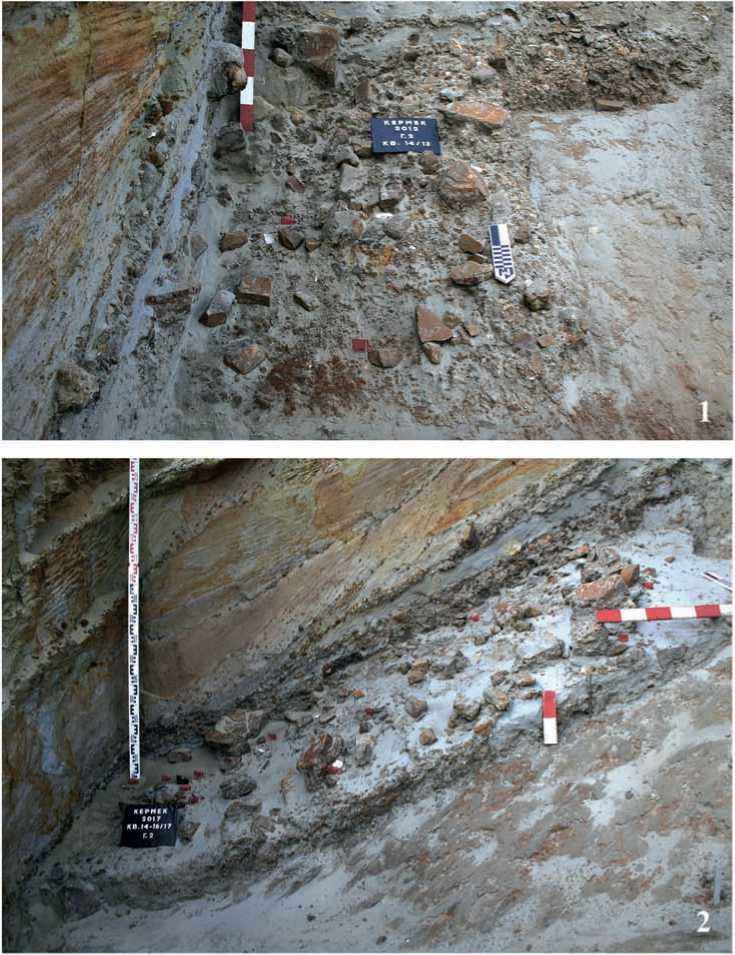

На стоянке Кермек, располагавшейся на пляже более раннего, позднекуяльниц-кого морского бассейна (его залива или эстуария реки, впадавшей в этот бассейн) и датируемой в интервале 2,1–1,8 млн л. н., обнаружено гораздо больше остатков водных животных. Среди многочисленных раковин моллюсков П. Д. Фроловым (2013) определены преимущественно пресноводные и солоноватоводные виды моллюсковой фауны: Fagotia esperi , F. acicularis , F . sp., Theodoxus aff. transversalis , T. danubialis , T . cf. danubialis , Parafossarulus sp., Bithynia sp., Lithoglyphus sp., Micromelania sp., Viviparus sp., Limax sp., Dreissena polymorpha , Margaritifera ( Margaritifera ) arca , Bogatschevia sp. Многие раковины фрагментированы в древности, вероятно, в результате использования моллюском в пищу. Особенно обращают на себя внимание раковины сравнительно крупных моллюсков из отряда Unionoide родов Margaritifera (вид Margaritifera margaritifera arca ) и Bogatschevia ( Bogatschevia sp.) (рис. 5). Интересны условия их залегания в культуросодержащем слое. Они почти не встречаются вместе с раковинами мелких моллюсков, местами образующих небольшие концентрации, намытые прибойными водными потоками, однако постоянно присутствуют, хотя и в разреженном виде (по 2–3 и больше раковины на 1 кв. м), среди культурных остатков (рис. 6: 1, 2 ). Очевидно, что эти моллюски намеренно собирались и доставлялись на стоянку.

Примечательно, что в культуросодержащем слое стоянки обнаружены также единичные костные остатки дельфина ( Delphinidae gen. indet.) и рыб: плотвы ( Rutilus cf. rutilus ), сома ( Silurus cf. glanis ) и щуки ( Esox lucius ) ( Shchelinsky et al. , 2016).

Рис. 5. Стоянка Кермек. Раковины унионид ( Margaritifera margaritifera arca и Bogatschevia sp.) из культуросодержащего слоя

Факты встречаемости в культуросодержащем слое стоянки раковин съедобных моллюсков, костных остатков других водных животных вместе с каменными изделиями и обломками костей крупных наземных млекопитающих могут свидетельствовать о том, что водные пищевые продукты, собираемые на речных и морских пляжах, занимали важное место в рационе питания создателей таманской раннеашельской индустрии. Пляжевое собирательство водных пищевых продуктов, наряду с охотой на крупных млекопитающих, составляло основу их существования и развития.

Практика пляжевого собирательства съедобных моллюсков существовала в раннем палеолите и в других местах. Она зафиксирована, как отмечалось, например, на ашельской стоянке Терра-Амата на Средиземноморском побережье Франции ( de Lumley , 1966; Colonese et al ., 2011).

Выводы и заключение

Исследования материалов стоянок таманской раннеашельской индустрии, существовавшей в Южном Приазовье в раннем плейстоцене на протяжении длительного времени в интервале ~ 2,0–1,0 млн л. н., свидетельствуют, что создатели этой индустрии были охотниками на крупных млекопитающих, главным образом на южных слонов ( Archidiskodon meridionalis tamanensis ) и кавказских эласмотериев ( Elasmotherium caucasicum ). Возникновению активной охоты на этих млекопитающих, как способа получения мясной пищи, способствовали,

Рис. 6. Стоянка Кермек, 2-й горизонт культуросодержащего слоя.

Раковины унионид (Margaritifera margaritifera arca и Bogatschevia sp.) (белые пятна). Красными флажками отмечены каменные изделия и обломки костей животных 1 – кв. 14/13, вид с севера; 2 – кв. 14–16/17, вид с севера прежде всего, конкретные природные условия Южного Приазовья в раннем плейстоцене и когнитивные способности первобытных людей. Была выработана и использовалась особая стратегия охоты – в кальдерах грязевых вулканов, во множестве имевшихся в то время в регионе. Учитывалось поведение слонов и эласмотериев, приходивших к кратерам грязевых вулканов на водопой и для «грязевых ванн» в сопочной глине. Именно это позволяло без большого труда охотиться на обездвиженных в топкой грязи животных и иметь солидные запасы мясной пищи. Исследование материалов стоянки Богатыри/Синяя Балка показывает, что охота на крупных млекопитающих, как основной способ получения мясной пищи, по-видимому, закономерно возникает одновременно с появлением раннеашельской технологии производства каменных орудий труда. Подтверждением этому предположению могут служить, например, данные о хорошо известной раннеашельской стоянке Убейдия в Передней Азии (1,6–1,2 млн л. н.), обитатели которой регулярно охотились на млекопитающих среднего размерного класса, таких как лошади и олени (Gaudzinski, 2004).

Наряду с охотой на крупных млекопитающих, создатели таманской индустрии широко использовали также особую форму собирательства – пляжевое собирательство белковой пищи в виде моллюсков, трупов морских животных и рыбы. Этот надежный источник получения продуктов питания, возможно, был одной из основных причин расположения стоянок таманской раннеашельской индустрии на пляжах морских лагун и эстуариев.

Список литературы Об охоте на крупных млекопитающих и использовании водных пищевых ресурсов в раннем палеолите (по материалам раннеашельских стоянок Южного Приазовья)

- Вангенгейм Э. А., Векуа М. Л., Жегалло В. И., Певзнер М. А., Тактакишвили И. Г., Тесаков А. С., 1991. Положение таманского фаунистического комплекса в стратиграфической и магнитохронологической шкалах//Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода АН СССР. № 60. С. 41-52.

- Верещагин Н. К., 1957. Остатки млекопитающих из нижнечетвертичных отложений Таманского полуострова//Труды Зоологического института АН СССР. Т. 22. С. 9-72.

- Измайлов Я. А., Щелинский В. Е., 2013. Геологическая ситуация раннепалеолитических местонахождений в Южном Приазовье на Таманском полуострове//Древнейший Кавказ: перекресток Европы и Азии/Ред.: С. А. Васильев, А. В. Ларионова. СПб: ИИМК РАН. С. 20-39.

- Кулаков С. А., Байгушева В. С., Тесаков А. С., Титов В. В., Щелинский В. Е., 2011. Изучение раннего палеолита на Таманском полуострове//АО 2008 г. М.: ИА РАН. С. 300-301.

- Милановский Е. Е., Хайн В. Е., 1963. Геологическое строение Кавказа. М.: МГУ. 358 с.

- Саблин М. В., Бурова Н. Д., Петрова Е. А., 2018. Лошади и древние люди: зооархеологическое исследование Мухкая 2А//Труды Зоологического института РАН. Т. 322, № 3. С. 333-356.

- Тесаков А. С., Фролов П. Д., Симакова А. Н., 2012. Микротериофауны и палеосреда раннего плейстоцена Кавказа//Горные экосистемы и их компоненты: материалы IV междунар. конф., посвящ. 80-летию основателя Института экологии горных территорий Кабардино-Балкарского научного центра РАН чл.-корр. РАН А. К. Темботова и 80-летию Абхазского ГУ. Нальчик: М. и В. Котляровы. С. 83.

- Титов В. В. Тесаков А. С., 2009. Таманский фаунистический комплекс: ревизия типовой фауны и стратотипа//Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные направления дальнейших исследований: материалы VI Всерос. совещ. по изучению четвертичного периода/Отв. ред. А. Э. Конторович. Новосибирск: СО РАН. С. 585-588.

- Титов В. В., Байгушева В. С., Тимонина Г. И., Тесаков А. С., 2018. Тафономические особенности эоплейстоценового местонахождения Богатыри/Синяя Балка (Таманский п-ов, Россия)//Палеолитическая стоянка Азых в Азербайджане и миграционные процессы: сб. материалов Междунар. конф., посвящ. 50-летию открытия в пещерной стоянке Азых раннего гоминида -азыхантропа (Баку-Габала, 01-05 октября 2018 года)/Отв. ред. М. Н. Рагимова. Баку: ИАЭТ НАН Азербайджана. С. 173-178.

- Титов В. В., Тесаков А. С., Байгушева В.С., 2012. К вопросу об объеме псекупского и таманского фаунистических комплексов (ранний плейстоцен, юг Восточной Европы)//Палеонтология и стратиграфические границы: Материалы LVIII сессии Палеонтологического общества при РАН (2-6 апреля 2012 г., Санкт-Петербург)/Отв. ред. Т. Н. Богданова. СПб: ВСЕГЕИ. С. 142-144.

- Трубихин В. М., Чепалыга А. Л., Кулаков С. А., 2017. Возраст стратотипа таманского комплекса и стоянок олдованского типа на Тамани (по палеомагнитным данным)//Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные направления дальнейших исследований: материалы X Всерос. совещания по изучению четвертичного периода (Москва, 25-29 сентября 2017 г.). М.: ГЕОС. С. 434-436.

- Фролов П. Д., 2013. Раннеплейстоценовая (куяльницкая) малакофауна местонахождения Тиздар (Таманский полуостров, Россия): стратиграфия и палеоэкология//Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований: VIII Всерос. совещание по изучению четвертичного периода (Ростов-на-Дону, 10-15 июня 2013 г.)/Ред. Г. Г. Матишов. Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН. С. 659-660.

- Щелинский В. Е., 1994. Каменные орудия труда ашельской эпохи из пещеры Азых//Экспериментально-трасологические исследования в археологии. СПб: ИИМК РАН. С. 22-43.

- Щелинский В. Е., 2001. О соотношении формы и функции орудий труда нижнего и среднего палеолита//АВ. № 8. С. 223-237.

- Щелинский В. Е., 2010. Памятники раннего палеолита Приазовья//Человек и древности: Памяти А. А. Формозова (1928-2009)/Ред.: И. С. Каменецкий, А. Н. Сорокин. М.: Гриф и К. С. 57-77.

- Щелинский В. Е., 2013. Функциональные особенности олдованских стоянок на Таманском полуострове в Южном Приазовье (геологические и археологические свидетельства)//Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований: VIII Всерос. совещания по изучению четвертичного периода (Ростов-на-Дону, 10-15 июня 2013 г.)/Ред. Г. Г. Матишов. Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН. С. 713-716.

- Щелинский В. Е., 2014. Эоплейстоценовая раннепалеолитическая стоянка Родники 1 в Западном Предкавказье. СПб.: ИИМК РАН. 168 с.

- Щелинский В. Е., 2016. Раннепалеолитическое местонахождение Родники 3 на Таманском полуострове (Южное Приазовье)//Записки ИИМК РАН. № 13. С. 7-22.

- Щелинский В. Е., 2017. Природная среда и культура охотников и собирателей Западного Предкавказья в раннем плейстоцене//Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные направления дальнейших исследований: материалы X Всерос. совещания по изучению четвертичного периода (Москва, 25-29 сентября 2017 г.). М.: ГЕОС. С. 497-500.

- Щелинский В. Е., 2018. Раннеашельские стоянки Южного Приазовья//Палеолитическая стоянка Азых в Азербайджане и миграционные процессы: сб. материалов Междунар. конф., посвящ. 50-летию открытия в пещерной стоянке Азых раннего гоминида -азыхантропа (Баку-Габала, 01-05 октября 2018 года)/Отв. ред. М. Н. Рагимова. Баку: ИАЭТ НАН Азербайджана. С. 193-217.

- Allington-Jones L., 2015. The Clacton Spear: The Last One Hundred Years//Archaeological Journal. Vol. 172. No. 2. P. 273-296.

- Arribas A., Palmqvist P., 1999. On the ecological connection between sabre-tooths and hominids: Fauna dispersal events in the Lower Pleistocene and a review of the evidence for the first human arrival in Europe//JAS. Vol. 26. Iss. 5. P. 571-585.

- Bailey G. N., Carrión J. S., Fa D. A., Finlayson C., Finlayson G., Rodríguez-Vidal J., 2008. The coastal shelf of the Mediterranean and beyond: corridor and refugium for human populations in the Pleistocene//Quaternary Science Reviews. Vol. 27. Iss. 23-24. P. 2095-2099.

- Blumenschine R. J., 1987. Characteristics of an early hominid scavenging niche//Current Anthropology. Vol. 28. Iss. 4. P. 383-407.

- Colonese A. C., Mannino M. A., Bar-Yosef O., Mayer D. A., Fa D. A., Finlayson J. C., Lubell D., Stiner M. C., 2011. Marine mollusc exploitation in Mediterranean prehistory: An overview//QI. Vol. 239. 86-103.

- Cortés-Sanchez M., Morales-Muniz A., Simón-Vallejo M. D., Lozano-Francisco M. C., Vera-Peláez J. L., Finlayson C., Rodríguez-Vidal J., Delgado-Huertas A., Jiménez-Espejo F. J., Martínez-Ruiz F., Martínez-Aguirre M. A., Pascual-Granged A. J., Bergadà-Zapata M. M, Gibaja-Bao J. F., Riquelme-Cantal J. A., López-Sáez J. A., Rodrigo-Gámiz M., Sakai S., Sugisaki S., Finlayson G., Fa D. A., Nuno F., Bicho N. B., 2011. Earliest Use of Marine Resources by Neanderthals//PLoS ONE. Vol. 6. Iss. 9. P. 1-15.

- Dodonov A. E., Tesakov A. S., Simakova A. N., 2008a. The Taman fauna type locality of Sinyaya Balka: new data on its geology and biostratigraphy//Early Palaeolithic of Eurasia: new discoveries. International Conference (Krasnodar-Temriuk, 1-6 September 2008)/Ed. S. A. Vasil’ev et al. Rostov-on-Don: SSC RAS Publishes. P. 135-138.

- Dodonov A. E., Trubikhin V. M., Tesakov A. S., 2008b. Palaeomagnetism of bonebearing deposits of the site Sinyaya Balka (Bogatyri)//Early Palaeolithic of Eurasia: new Discoveries. International Conference, Krasnodar-Temriuk, 1-6 September 2008/Ed. S. A. Vasil’ev et al. Rostov-on-Don: SSC RAS Publishes. P. 138-139.

- Gaudzinski S., 2004. Subsistence patterns of Early Pleistocene hominids in the Levant -Taphonomic evidence from the ’Ubeidiya Formation (Israel)//JAS. Vol. 31. P. 65-75.

- Kahlke R.-D., Garcia N., Kostopoulos D. S., Lacombat F., Lister A. M., Mazz P. P. A., Spassov N., Titov V. V., 2011. Western Palaearctic palaeoenvironmental conditions during the Early and early Middle Pleistocene inferred from large mammal communities, and implications for hominin dispersal in Europe//Quaternary Science Reviews. Vol. 30. Iss. 11-12. P. 1368-1395.

- Keeley L. H., Toth N. P., 1981. Microwear polishes on early stone tools from Koobi Fora, Kenya//Nature. Vol. 293. P. 464-465.

- Landeck G., Garcia Garriga J., 2017. New taphonomic data of the 1 Myr hominin butchery at Untermassfeld (Thuringia, Germany)//QI. Vol. 436. P. 138-161.

- Lumley H., de, 1966. Les fouilles de Terra Amata à Nice. Premiers résultats//Bulletin du Musée d’Anthropologie et Préhistoire de Monaco. Vol. 13. P. 29-51.

- Shchelinsky V. E., 1993. Outils pour travailler le bois et l’os au Palèolithique inférieur et moyen de la Plaine russe et du Caucase//Traces et function: les gestes retrouvés: actes du colloque international de Liège, 8-9-10 décembre 1990. Liège: University of Liège. P. 309-315. (Études et recherches archéologiques de l’Université de Liège; vol. 50.)

- Shchelinsky V. E., Gurova M., Tesakov A. S., Titov V. V., Frolov P. D., Simakova A. N., 2016. The Early Pleistocene site of Kermek in western Ciscaucasia (southern Russia): Stratigraphy, biotic record and lithic industry (preliminary results)//QI. Vol. 393. P. 51-69.

- Shchelinsky V., Tesakov A., Titov V., Frolov P., 2018. The Early Paleolithic industries with large cutting tools on the Taman peninsula (Azov-Black Sea region, Russia): age, representative forms of tools . Access mode: https://uispp2018.sciencesconf.org/178038. Access date: 14.01.2019.

- Simakova A., 2009. Palynology study of the Early Pleistocene Bogatyry/Sinyaya Balka and Rodniki sites (Taman Peninsula, Russia)//The Quaternary of southern Spain: a bridge between Africa and the Alpine domain/Ed. B. Martines-Navarro. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. P. 36-37.

- Sotnikova M., Titov V., 2009. Carnivora of the Tamanian faunal unit (the Azov Sea area)//QI. Vol. 201. P. 43-52.

- Thieme H., 1997. Lower Palaeolithic hunting spears from Germany//Nature. Vol. 385. P. 807-810.

- Villa P., Lenoir M., 2009. Hunting and hunting weapons of the Lower and Middle Paleolithic of Europe//The evolution of hominin diets: integrating approaches to the study of Palaeolithic subsistence/Eds.: J.-J. Hublin, M. P. Richards. New York: Springer Science. P. 59-85.

- Warren S. H., 1922. The Mesvinian Industry of Clacton-on-Sea, Essex//Proceedings of the Prehistoric Society of East Anglia. Vol. 3. Iss. 4. P. 597-602.