Об особенностях биоморфологической структуры флоры урбанизированных территорий (на примере г. Сосновоборска, Красноярский край)

Автор: Кулешова Ю.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 2, 2018 года.

Бесплатный доступ

Биоморфологические признаки флоры являются одним из главных показателей экологических условий обитания, поскольку габитус растения как совокупность приспособительных черт отражает характер воздействия факторов внешней среды. Городские флоры в условиях антропогенного воздействия являются наглядным его результатом и довольно интересны в своей динамике. Зональные ге-миксерофильно-мезофильные черты урбано-флоры ослаблены процессами аллохтонизации и синантропизации, ксерофитизации и терофитизации. При этом синантропизация как ведущий процесс антропизации флоры идет преимущественно за счет увеличения фрак-ции апофитов (более 80 %), связанной с ксерофитизацией городской среды. Цель исследования - выявление биоморфологических особенностей флоры в условиях урбанизированной среды с помощью определения жизненных форм высших растений и их анализа. Работа выполнена на основе проведенных полевых экспедиционных исследований в рамках административных границ г. Сосновоборска (юг Средней Сибири, Красноярский край). Объект исследования - сосудистые растения г. Сосновоборска и их жизненные формы. Выявление состава флоры проводилось с использованием метода модельных выделов урбанизированного ландшафта в дополнении с маршрутными изысканиями. В качестве методологической основы для биоморфологического анализа флоры г. Сосновоборска были выбраны две основные системы жизненных форм растений: классификации Х. Раункиера и И.Г. Серебрякова. Результаты исследований показали преобладание гемикриптофитов (47,3 %) и наземных поликарпических трав (59,9 %) с доминированием длиннокорневищных (16,3 %), кистекорневых и короткокорневищных (14,7 %). Проведенный биоморфологический анализ подтверждает бореально-степной характер флоры, обусловленный как зональным положением г. Сосновоборска, так и тенденцией антропогенной ксерофитизации.

Сосудистые растения, жизненные формы растений, габитус, зональное положение, урбанизация, ксерофитизация

Короткий адрес: https://sciup.org/140224355

IDR: 140224355 | УДК: 581.9

Текст научной статьи Об особенностях биоморфологической структуры флоры урбанизированных территорий (на примере г. Сосновоборска, Красноярский край)

Введение. Связь внешнего общего облика растений (габитуса) с воздействием внешних факторов среды отмечали многие ученые, начиная с XIX века. Варианты системы жизненных форм, разработанные с большей или меньшей степенью детальности, были созданы Гумбольтом, Гризебахом, Хультом, Вармингом, Друде, Рункиером, Дю-Рие, Козо-Полянским, Серебряковым и др. Эти классификации различаются между собой по следующим системообразующим критериям: биологические, морфологические, эколого-физиономические, фитоцено-тические и т.д. Обзоры классификаций жизненных форм растений приведены в работах Г.И. Поплавской (1937, 1948), А.П. Шенникова (1950), И.Г. Серебрякова (1962), Т.И. Серебряковой (1974), Т.К. Горышиной (1979), Е.П. Прокопьева (1995; 2001), С.Н. Кирпотина (1999), А.Б. Безделева и Т.А. Безделевой (2006) [3–5, 9–13].

Цель работы. Выявление биоморфологиче-ских особенностей флоры в условиях урбанизированной среды.

Задачи: определить, проанализировать жиз- ненные формы высших растений г. Сосново-борска.

Методы и результаты исследования. Выявление состава флоры проводилось с использованием метода модельных выделов урбанизированного ландшафта в дополнении с маршрутными изысканиями [2, 6]. В качестве методологической основы для биоморфологического анализа флоры г. Сосновоборска были выбраны 2 классификации, часто используемые во флористических исследованиях: наиболее удобная классификация датского ботаника Х. Раункиера (Raunciaer, 1905) [14], значительно доработанная и уточненная им самим и другими исследователями [9], и детально разработанная классификация русского ботаника И.Г. Серебрякова (1962) [1, 12].

Согласно первой классификации, учитывающей степень защищенности почек возобновления и концов побегов от неблагоприятного холодного или засушливого сезонных периодов, было выделено 7 типов жизненных форм, относящихся к 5 основным группам системы жизненных форм Х. Раункиера. Более сложной и многоступенчатой является система жизненных форм И.Г. Серебрякова (1962). Крупные таксоны – отделы и типы, объединены в ней по признакам структуры и относительной длительности жизни надземных осей, а у травянистых – длительности жизни растений в целом. Классы выделены на основе проявлений в структуре побегов (суккулентные, ползучие, розеточные и т.д.), а также особенностей питания растений (сапрофиты, паразиты) или образа жизни (эпифиты). Самые мелкие таксономические единицы (подклассы, группы, подгруппы, секции) характеризуются отдельными, более частными экологическими признаками. Положение перезимовывающих почек относительно поверхности земли важно в районах с резко выраженной сезонностью климата, к которым относится и г. Сосновоборск. Эта зависимость от климата обусловливает выявленные количественные соотношения жизненных форм на исследуемой территории (табл. 1).

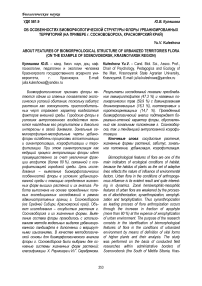

Спектр жизненных форм во флоре г. Сосновоборска (по Раункиеру Х., 1905)

Таблица 1

|

Жизненная форма |

Число видов |

Процент от общего числа видов |

|

Фанерофиты: |

44 |

11,3 |

|

- мезофанерофиты |

28 |

7,2 |

|

- нанофанерофиты |

16 |

4,1 |

|

Хамефиты |

11 |

2,9 |

|

Гемикриптофиты |

183 |

47,3 |

|

Криптофиты: |

80 |

20,7 |

|

– геофиты |

79 |

20,4 |

|

– гелиофиты |

1 |

0,3 |

|

Терофиты |

69 |

17,8 |

|

Всего |

387 |

100 |

Ведущее положение во флоре г. Сосново-борска занимают гемикриптофиты (47,3 %) – многолетние травы, с остающимися на неблагоприятный период почками возобновления, располагающимися на уровне почвы. Они защищены собственными чешуями, отмершими нацело, надземными органами, в том числе лесной подстилкой, и т.д. Представители данной группы составляют около половины травянистых растений и в условиях г. Сосновоборска наиболее приспособлены к перенесению неблагоприятного холодного периода ( Campanula sibirica, Poa stepposa, Amoria repens, Cimicifuga foetida, Plantago major, Geum aleppicum, Nonea pulla, Festuca pseudovina, Galatella angustifolia, Lamium album, Melica nutans, Sedum hybridum, Equisetum hyemale и др.).

Следующая по величине группа криптофитов (20,7 %), почки возобновления которых зимуют под землей на концах корневищ, каудексах, луковицах или клубнях (геофиты) либо в почве, насыщенной водой или в воде, над которой поднимаются их листья и цветы (гелофиты). Они приспособлены к переживанию длительного сухого периода, вызванного засухой или морозами ( Festuca pseudovina, Helianthus tuberosus, Hemerocallis minor, Polygonatum odoratum, Gypripedium calceolus, C. macranthon, Poa stepposa, Helianthus tuberosus, Cala-magrostis arundinacea, Glyceria triflora, Platanthe-ra bifolia, Dactylis glomerata и др.).

Терофиты, включающие однолетние растения и переживающие неблагоприятные условия в виде покоящихся семян, составляют 17,8 % от общего числа видов. Большой процент терофитов обусловлен положением города в лесостепной зоне с сухими и жаркими периодами (Красноярский лесостепной район) и наличием значительного количества открытых нарушенных местообитаний в результате антропогенного воздействия на растительные сообщества. Больше половины из них (2/3 в г. Сосновобор-ске) являются сорными растениями и приурочены к засушливым и слабоувлажненным лесным, полянно-опушечным местообитаниям (Artemisia scoparia, Capsella bursa-pastoris, Androsace fili-formis, Leonurus tataricus, Chelidonium majus, Pimpinella saxifraga, Erigeron acris и др.). Процесс терофитизации присущ городским флорам, являясь характерной чертой урбанизированных территорий [7–8] за счет увеличения открытых нарушенных местообитаний.

Группа фанерофитов представлена 44 видами, большая доля из которых принадлежит мезофанерофитам (собственно деревьям) (7,2 %), меньшая – нанофанерофитам (кустарникам) (4,1 %). Виды растений данной группы менее всего приспособлены к перенесению неблагоприятных условий в умеренно холодном климате, так как их почки возобновления располагаются высоко над землей и защищены лишь только почечными чешуями (Picea obovata, Pinus sylvestris, Larix sibirica, Populus nigra, Viburnum opulus, Malus baccata, Salix triandra, S. cinerea, S. caprea, Crataegus sanguinea, Ulmus laevis, Hippopae rhamnoides, Caragana arborescens и др.). Росту и развитию фанерофитов благоприятствует влажный и теплый климат, в котором они господствуют [12].

Самой малочисленной группой являются хамефиты (2,9 %) – невысокие кустарнички, полукустарнички и некоторые травы, у которых почки возобновления располагаются высоко над почвой, что зависит от глубины снежного покрова, который их защищает. В пределах исследуемой территории они встречаются в составе разных растительных сообществ: лесных, луговых, лугово-степных и др. (Potentilla acaulis, P. bifurca, Rubus saxatilis, Bassia prostrata, Sedum hybridum, Gypsophila paniculata и др.).

Структура жизненных форм сосудистых растений г. Сосновоборска, соответственно классификации И.Г. Серебрякова, включает 4 отдела, объединяющие 6 типов жизненных форм из 10 классов и 19 групп (табл. 2).

Эколого-биоморфологический спектр жизненных форм флоры г. Сосновоборска (по Серебрякову, 1962)

Таблица 2

|

Жизненная форма |

Число видов |

Процент от общего числа видов |

|

Отдел. А. Древесные растения: |

43 |

11,1 |

|

I тип. Деревья |

21 |

5,4 |

|

II тип. Кустарники |

22 |

5,7 |

|

Отдел Б. Полудревесные растения: |

6 |

1,6 |

|

III тип. Полукустарники и полукустарнички |

6 |

1,6 |

|

Отдел В. Наземные травы: |

338 |

87,3 |

|

IV тип. Поликарпические травы |

232 |

59,9 |

|

Несуккулентного типа: 4.1. Стержнекорневые |

48 |

12,4 |

|

4.2. Кистекорневые и короткокорневищные |

57 |

14,7 |

|

4.3. Дерновые плотнокустовые |

7 |

1,8 |

|

4.4. Дерновые рыхлокустовые |

21 |

5,4 |

|

4.5. Длиннокорневищные дерновые |

63 |

16,3 |

|

4.6. Столонообразующие и ползучие |

12 |

3,1 |

|

4.7. Клубнеобразующие |

10 |

2,6 |

|

4.8. Луковичные |

3 |

0,8 |

|

4.9. Корнеотпрысковые |

8 |

2,0 |

|

Суккулентного типа: 4.10. Суккулентно-листовые |

1 |

0,25 |

|

Лианоидного типа: 4.11. Лианоидные |

2 |

0,51 |

|

V тип. Монокарпические травы |

106 |

27,4 |

|

Несуккулентного типа: 5.1. Многолетние и двулетние |

35 |

9,0 |

|

5.2. Однолетние |

65 |

16,8 |

|

Полупаразитного и паразитного типа: 5.3. Полупаразитные |

3 |

0,8 |

|

Лианоидного типа: 5.4. Лианоидные |

2 |

0,5 |

|

Отдел Г. Водные травы: |

1 |

0,25 |

|

VI тип. Земноводные травы |

1 |

0,25 |

|

Всего |

387 |

100 |

Согласно данным, приведенным в таблице 2, численно во флоре г. Сосновоборска преобладают наземные многократно плодоносящие по-ликарпические травы – 59,9 % всей флоры. Доля монокарпиков, включающая многие культурные и сорные растения, значительно меньше – 27,1 %. Незначительная часть, как среди поли-карпиков, так и монокарпиков, принадлежит травам суккулентного, лианоидного и полупара-зитного типов – 2,4 % всех наземных трав городской флоры.

Среди поликарпических трав несуккулентно-го типа доминирующую позицию занимают длиннокорневищные многолетники, составляющие 27 % всех поликарпиков и 19 % всех наземных трав. Представители этой группы обладают длинными подземными ветвящимися корневищами, выраженной способностью к вегетативному размножению, благодаря чему способны к разрастанию и расселению ( Thalictrum minus, Viola mirabilis, Vicia amoena и др.). Экологически длиннокорневищные поликарпики приурочены к хорошо аэрируемым и увлажненным почвам (Серебряков, 1962). Поэтому они обычны для травостоя сомкнутых хвойных и мелколиственных лесов, луговых участков города, полян и опушек.

Значительное количество видов содержит подкласс кистекорневых и короткокорневищных трав – 24,5 % всех поликарпиков и 16,9 % всех наземных трав ( Ranunculus polyanthemos, Trollius asiaticus и др.). Представители данного подкласса растений лишены системы главного корня, живут за счет вторичной корневой системы из придаточных корней (Серебряков, 1962) и являются переходными к длиннокорневищным растениям ( Galium boreale, Leucanthemum vulgare ) [1]. Наиболее обычны они в смешанных травяных лесах города, на влажных уплотненных участках со слабой аэрацией, обилием водоснабжения и минеральных солей в поверхностном слое почвы. Третье место из самых многочисленных групп многолетних трав занимает подкласс стержнекорневых поликарпиков – 20,6 % (48 видов) всех многолетников и 14,2 % всех наземных трав. Стержнекорневые трявянистые многолетники произрастают на достаточно сухих участках за счет способности добывать влагу из глубинных слоев грунта ( Potentilla tanacetifolia, Pimpinella saxifraga, Nonea rossica, Medicago falcata, Cen-taurea scabiosa ).

Малочисленные группы дерновинных, клубнеобразующих и луковичных многолетников приурочены к выраженным ксерофитным условиям с пониженной аэрацией, недостатком влаги и обедненностью почвы питательными веществами в промышленной зоне завода, на пустырях в зоне жилой застройки, у гаражей и подвалов.

Многолетние столонообразующие и ползучие травы представлены во флоре в небольшом количестве – 3,1 % всей флоры ( Glechoma hede-raceae, Lysimachia vulgaris, Rubus saxatilis, Fragaria vesca, Potentilla anserina и др.). Экологически представители этой группы растений приурочены к влажным и избыточно увлажненным местообитаниям с рыхлой почвой – сырым лесам и лугам, заболоченным прибрежным участкам, которых на территории г. Сосново-борска достаточно мало.

Небольшую группу составляет подкласс корнеотпрысковых многолетников (2 % от всей флоры). Это растения, обладающие недоразвитой системой главного побега, но имеющие по-беговые системы на боковых корнях, способны к интенсивному вегетативному размножению ( Inula britannica, Leonurus tataricus, Anemone syl-vestris, Linaria vulgaris и др.). Представители этой группы характерны для сухолуговых и лугостепных участков в городе, включают также сорные виды.

Монокарпические травянистые растения представлены во флоре г. Сосновоборска классами несуккулентного, лианоидного и полупара-зитного типов. Самым многочисленным является класс монокарпиков несуккулентного типа (27,1 % всей флоры), подразделяющийся на 2 подкласса, среди которых представителей однолетних растений (16,8 % всей флоры) почти в 2 раза больше многолетних и двулетних (9 % всей флоры). Лианоидные однолетники, имеющие побеги, нуждающиеся в опоре, представлены всего двумя видами – Galium aparine, Echinocystis lobata . Полупаразитные монокарпические травы, присасывающиеся своими корнями к корням других растений, принадлежат к семейству Scrophulariaceae ( Odontites serotina, Euphrasia pectinata и др.).

Группа водных растений представлена всего одним видом земноводного типа – Butomus um-bellatus. Это связано с ограниченностью прибрежной территории р. Есауловка, входящей в черту города, и вследствие этого – с малым количеством водных местообитаний.

Древесная флора представлена деревьями и кустарниками, имеющими относительно равное соотношение, и образована как аборигенными, так и культурными одичавшими, плодоносящими и самовоспроизводящимися видами древесных растений ( Ribes aureum, Spiraea media, Viburnum opulus, Ulmus laevis и др.).

Выводы. Категории жизненных форм и их количественные характеристики, выявленные в результате исследования флоры г. Сосново-борска, подтверждают связь господствующих типов жизненных форм и климата [6]. Таким образом, лидирующие позиции наземных поли-карпических трав (59,9 %) с доминированием длиннокорневищных (16,3 %), кистекорневых и короткокорневищных (14,7 %) подтверждают бореально-степной характер флоры, обусловленный как зональным положением, так и тенденцией антропогенной ксерофитизации.

Список литературы Об особенностях биоморфологической структуры флоры урбанизированных территорий (на примере г. Сосновоборска, Красноярский край)

- Антипова Е.М. Флора северных лесостепей Средней Сибири. -Красноярск: Изд-во КГПУ, 2003. -С. 39-421.

- Антипова Е.М., Кулешова Ю.В. Флористические находки сосудистых растений во флоре г. Сосновоборска (Красноярский край)//Флора и растительность Сибири и Дальнего Востока: мат-лы пятой Всерос. науч. конф. с междунар. участием. -Крас-ноярск, 2011. -С. 199-205.

- Безделев А.Б., Безделева Т.А. Жизненные формы семенных растений российского Дальнего Востока. -Владивосток: Даль-наука, 2006. -296 с.

- Горышина Т.К. Экология растений. -М.: Высш. шк., 1979. -365 с.

- Кирпотин С.Н. Экология сообществ: основные главы: учеб. пособие. -Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 1998. -61 с.

- Кулешова Ю.В. Флора г. Сосновоборска (юг Средней Сибири, Красноярский край): дис.. канд. биол. наук. -Красноярск, 2013. -212 с.

- Мерзлякова И.Е. Соотношение синантропных элементов во флоре г. Томска//Бот. журн. -2001. -Т. 86. -№ 11. -С. 94-98.

- Письмаркина Е.В., Силаева Т.Б., Кирюхин И.В. Анализ урбанофлоры Саранска//Бот. журн. -2006. -Т. 91. -№ 7. -С. 1048-1056.

- Поплавская Г.И Краткий курс экологии растений. -Л.: Изд-во биол. и мед. лит., 1937. -297 с.

- Поплавская Г.И. Экология растений. -М.: Сов. наука, 1948. -295 с.

- Прокопьев Е.П. Введение в экологию растений: учеб. пособие. -Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 2004. -164 с.

- Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений. Жизненные формы покрыто-семенных и хвойных. -М.: Высш. шк., 1962. -378 с.

- Шенников А.П. Экология растений. -М.: Советская наука, 1950. -371 с.

- Raunkiaer C. Types biologiques pour la geographie botanique. Oversigt over det Kgl. Dans-ke Videnskabernes Selsk. -Forhandl, 1905. -№ 5.