Об особенностях изменения проницаемости пород в разрезах продуктивных пластов суходудинской свиты Пеляткинского газоконденсатного месторождения

Автор: Столбов Ю.М., Бочаров Е.И., Столбова Н.Ф.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 1 (50) т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219354

IDR: 140219354

Текст статьи Об особенностях изменения проницаемости пород в разрезах продуктивных пластов суходудинской свиты Пеляткинского газоконденсатного месторождения

Емкостные свойства терригенных осадочных пород обусловлены многочисленными факторами, зависящими от особенностей седиментационных и постседиментационных процессов, а также от механических деформаций пород. Наблюдать влияние отдельных факторов на емкостные свойства пород достаточно сложно. При проведении литогеохимических исследований продуктивного пласта СД-VIII Пеляткинского газоконденсатного месторождения авторы обратили внимание на то, что в однородном по составу пласте, характеризующемся сравнительно небольшими отличиями постседиментационных преобразований, наблюдаются резкие изменения величин проницаемости. Детальные петрографические исследования образцов пород, отобранных из зон повышенной проницаемости, показали, что для них характерны механические деформации, обусловленные тектоническими процессами.

Пеляткинское газоконденсатное месторождение расположено в западной части Енисей-Хатангского регионального прогиба. Основные запасы газоконденсата связаны с терригенными отложениями суходудинской свиты нижнего мела. Сложена она ритмично чередующимися пачками и пластами преимущественно алеврито-глинистых и алеврито-песчаных пород. Песчаники суходудинской свиты в основном мелко- и среднезернистые, иногда алевритистые. Алевролиты мелко- и среднезернистые, иногда глинистые.

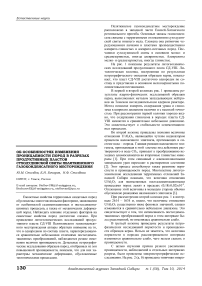

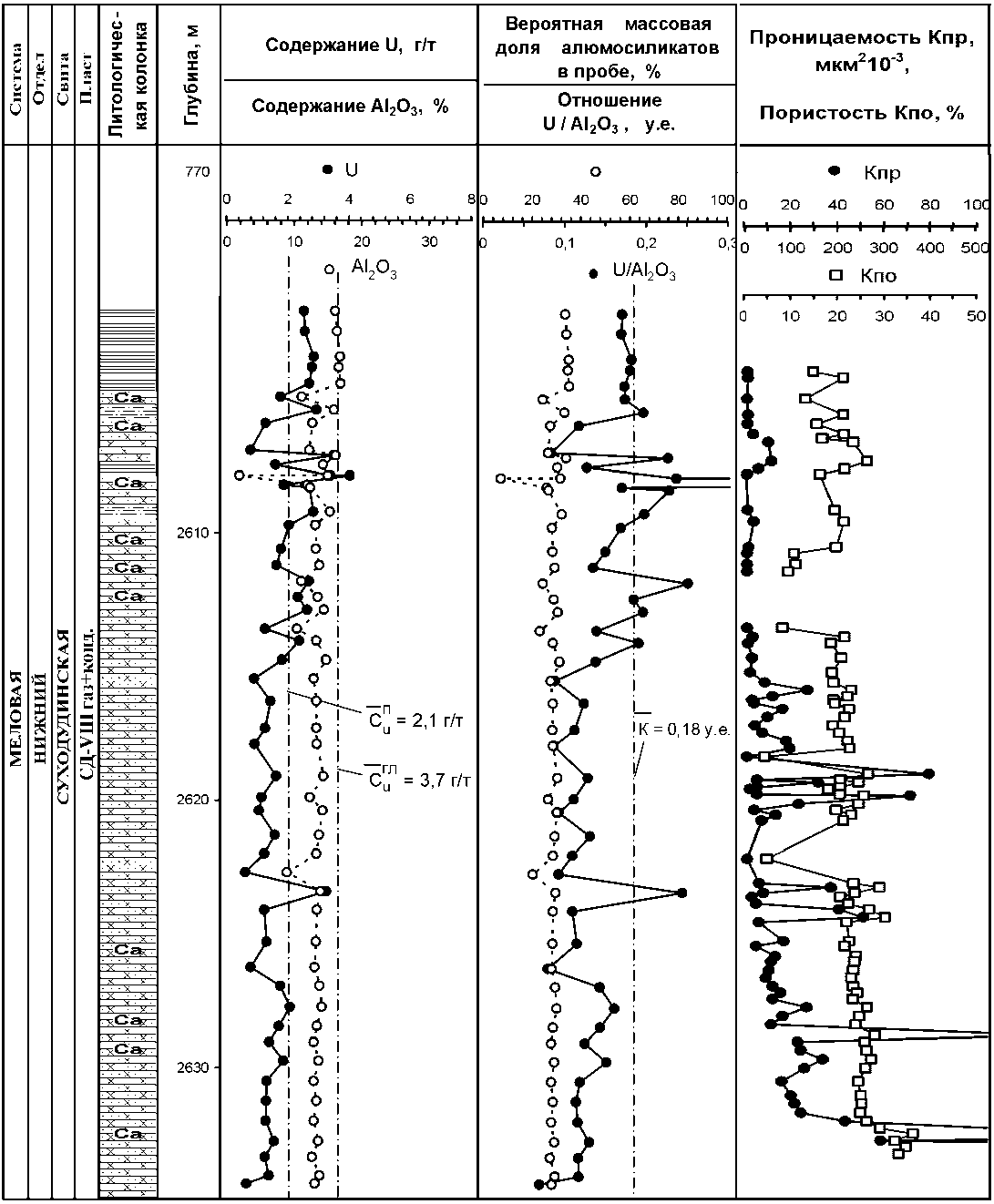

На рис. 1 показаны результаты литогеохимических исследований продуктивного плата СД-VIII. Литологическая колонка, построенная по результатам петрографического описания образцов керна, показывает, что пласт СД-VIII достаточно однороден по составу и представлен в основном мелкозернистыми полимиктовыми песчаниками.

В первой и второй колонках рис. 1 приведены результаты ядерно-физических исследований образцов керна, выполненных методом запаздывающих нейтронов на Томском исследовательском ядерном реакторе. Метод позволял измерять содержания урана и глинозема в широком диапазоне величин и с высокой точностью. При рассмотрении первой колонки хорошо видно, что содержания глинозема в породах пласта СД-VIII меняются в сравнительно небольшом диапазоне. Это свидетельствует о стабильности седиментационных процессов.

Во второй колонке приведены значения величины отношения U/Al 2 O 3 , являющейся чутким индикатором процессов наложенного эпигенеза, протекающих в системе вода – порода. Главная реакция наложенного эпигенеза, протекающая в этой системе под действием растворенного в воде CO 2 , приводит к преобразованию исходных алюмосиликатов во вторичные глинистые минералы [1]. При этом связанный с алюмосиликатными минералами уран переходит в растворенное состояние [2]. Этот процесс способствует также развитию пористости и проницаемости пород. Многолетние литогеохимические исследования терригенных отложений Западной Сибири показали, что величина отношения U/Al 2 O 3 для неизмененных постседиментационными процессами пород лежит в пределах (0,18±0,02)х10-4. Отклонение этой величины в меньшую сторону обычно обусловлено реакциями наложенного эпигенеза [3].

При рассмотрении второй колонки рис. 1 в интервале 2614 – 1634 м, видно, что величины отношения U/Al 2 O 3 существенно ниже фоновых значений, однако изменяются в сравнительно небольшом диапазоне. Это свидетельствует о том, что интенсивность постседиментационных преобразований пород в этом интервале была существенной, но изменялась сравнительно слабо.

В третьей колонке приведены результаты петрофизических исследований пористости и проницаемости образцов керна. Нельзя не заметить, что величина пористости в породах рассматриваемого интервала изменяется сравнительно слабо, чего нельзя сказать о проницаемости.

С целью изучения причин резкого увеличения проницаемости, наблюдаемой в отдельных интервалах разреза, были проведены микропетрографические исследования. На рис. 2 (а, б) приведена типичная микро-

аргиллит алевролит

Условные обозначения

|.\.*:х.| песчаник | Са | карбонатность

|==||=| переслаивание аргиллита и алевролита

Рис. 1. Результаты литогеохимических исследований продуктивного плата СД-VIII Пеляткинской скв.600.

фотография петрографического шлифа, выполненная с одним и двумя николями. На ней представлен образец песчаника, отобранный на глубине 2618 м, то есть в зоне повышенных значений проницаемости. При рассмотрении фотографий хорошо видна система трещин, с которой связана повышенная проницаемость пород.

В заключение нельзя не отметить, что резкое изменение величины проницаемости характерно для многих продуктивных пластов суходудинской свиты Пеляткинского газоконденсатного месторождения. Месторождение находится в тектонически активном районе, поэтому при эксплуатации месторождения нельзя не учитывать резкие изменения величин прони- цаемости пород и возможность вертикальной миграции углеводородных флюидов.

Список литературы Об особенностях изменения проницаемости пород в разрезах продуктивных пластов суходудинской свиты Пеляткинского газоконденсатного месторождения

- Лебедев Б.А. Геохимия эпигенетических процессов в осадочных бассейнах. -Л.: Недра, 1992. -239 с.

- Основные черты геохимии урана/Под. ред. акад. Виноградова А.П. -М.: Изд. АН СССР, 1963. -330 с.

- Столбов Ю.М., Столбова Н.Ф. Фомин Ю.А. Возможность применения методов прикладной ядерной геохимии урана при исследовании процессов наложенного эпигенеза терригенных отложений Западной Сибири//Тр. II Межд. конф. "Геохимическое моделирование и материнские породы нефтегазоносных бассейнов России и стран СНГ". -СПб.: Изд-во ВНИГРИ, 2000. -С. 160-171.